冰川_冻土地貌与堆积物

- 格式:pdf

- 大小:302.36 KB

- 文档页数:3

第一章复习题二、填空1、地貌的属性可以从物质构成、几何形态、及时空尺度等几个方面进行界定。

2、地貌变化发展受岩性和地质构造、时间、营力三个因素的影响。

3、第四纪沉积物岩性有:碎屑沉积物、化学沉积物、生物沉积物、火山沉积物和人工堆积物。

4、砾石的磨圆程度一般野外定性分五级,即:棱角、次棱、次圆、圆和极圆。

5、引起第四纪地球环境变化的主要动因是气候变化和地壳新运动,而人类活动加剧对现在和未来环境有重要影响。

三、论述1、第四纪地质历史的特点有哪些?(从气候、生物、沉积环境、构造运动等方面分析)(1)地质历史记录保留得比较完整(2)气候变化显著,有反复的温度降低和升高的过程。

(3)第四纪生物群的变化,主要表现在地理分布和组合方面,除此之外,也有一些种属灭绝,出现了新的种属。

在第四纪开放海和大洋中,海生生物群的变化很小。

在内陆海或封闭海盆中,例如黑海、波罗的海和地中海等,变化较为显著。

第四纪陆地生物群受到气候变化的影响比较显著,大多数都在冰期和间冰期的交替过程中发生迁移、重新组合、灭绝、新生、变异。

(4)第四纪沉积环境的基本特点大陆沉积环境:冰川环境、冰缘环境、非冰川环境(冷湿地区、干旱地区和湿热地区)海岸沉积环境:海滨及浅海堆积物和陆地堆积物互相交替海洋沉积环境:沉积记录往往是连续的且保存完整。

(5)第四纪构造活动剧烈,还伴有火山和地震活动。

与以前各纪比较,第四纪的地球表面的山岳是相对高大的。

(6)人类的出现和发展2、第四纪堆积物的基本特点(1)第四纪堆积物普遍覆盖于大陆地表,在大多数场合下,都与下伏地层呈不整合或假整合的关系。

在海洋和一些湖泊的底部,与下伏地层是连续的。

(2)由于第四纪时间短暂,第四纪堆积物所经受的剥蚀破坏和构造变形比较轻微,一般都保留了与地形密切相关的原始产状。

(3)第四纪堆积物的空间分布,与现代地形密切联系,在地势凹凸不平的山区,在水平方向上,第四纪堆积物是零散的,不连续的,或呈斑块状的。

冰川地貌的特点主要表现在以下几个方面:

1. 形成各种冰川地形。

包括冰川堆积地貌,例如冰碛、阶地、雪花地、雪坝、冰河谷和冰湖等,以及冰川侵蚀地貌,例如冰斗、刃脊和角峰等。

2. 冰川堆积地貌是由冰川运动形成的地貌特征,例如冰川碛,这是最高的堆积地貌形式,由冰川运动产生的砾石堆积而形成。

此外,还有阶地,这是由冰川搬运的砾石和沉积物形成的地貌,表现为梯级状的地形。

3. 在冰川运动的作用下,一些地形会形成特定的形态,例如雪花地,由冰川搬运的砾石堆积形成,形成雪花状的地形。

雪坝则是另一种由冰川搬运的砾石和沉积物形成的地貌,表现为半圆形或钟形状。

4. 冰河谷是冰川融化时形成的地貌,表现为河谷状的地形。

而冰湖则是冰川底部融化形成的地貌,表现为湖泊状的地形。

5. 冰川地貌也会面临一些困境,例如全球变暖会加速冰川的消融,影响其表面的能量得失。

太阳辐射和近地层大气湍流交换是引起冰川消融的主要热源,夏季白昼时间长、太阳辐射强度大,冰川表面所获得的能量多,冰川融化或升华的量比较大。

此外,气污染物也会加速消融。

例如青藏高原冰川快速退缩、冻土显著退化,与黑碳、棕碳、粉尘及持久性有毒污染物等息息相关。

这些大气污染物会降低冰川的反射率,增强冰川表面吸热能力,促进冰冻圈里冰川、冻土的消融。

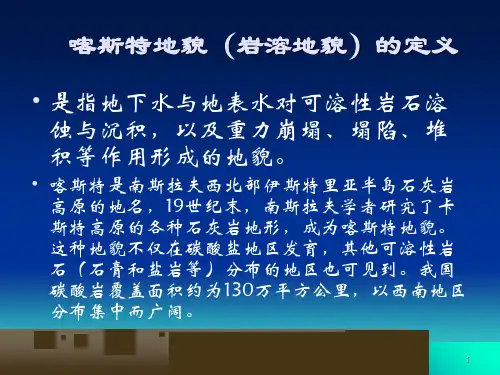

地貌学:是研究地球表面的形态特征、成因、分布、及其发育规律以及实践应用的科学。

内营力:由地球内部放射能和重力能引起的使地壳发生运动的作用力称为内营力,由内营力为主塑造的地貌,称为构造地貌。

外营力:由太阳辐射能和重力能引起的作用力称为外营力,它通过风化作用、流水作用、风力作用、冰川作用、海洋作用、生物作用等塑造地球表面,由此形成多种以外营力作用为主地貌类型。

断裂地貌:由于断层而形成的地貌,称为断层地貌。

断层崖:沿断层线一侧上升断块所形成的陡崖断层三角面:当断层切割与之垂直的山嘴时,可形成三角形的断层面,称断层三角面;断层谷:沿断层带一线岩层破碎,易受风化侵蚀,由此形成的谷地称为断层谷;断块山与地堑谷:大规模的断裂隆起地块称为,断陷地块称为地堑谷地或断陷盆地。

我国著名的庐山是一座断块山,吐鲁番盆地是一个断陷盆地。

单斜地貌:由软硬岩层相间组成的倾斜构造,经流水等侵蚀后,出现由坚硬岩层组成的单斜山和在软弱岩层上发育的单斜谷,总称单斜地貌。

(单面山,猪背山)背斜地貌:背斜成山,背斜隆起形成的山地称背斜山,向斜地貌:向斜成谷,向斜凹下形成的谷地称向斜谷倒置地形:背斜成谷,向斜成山。

全球变化的概念:某关键因素变化引起一系列变化,导致偏离原有平衡状态。

海底地貌:洋底分布着大洋中脊、大洋盆地、海山、海沟等地貌类型。

大洋中脊:是一条纵贯世界各大洋的巨型海底山系侵蚀作用:在入海的河口,河水的动能以及河水与海水交互作用产生的动能对河口、海岸的侵蚀作用堆积作用:径流带来大量泥沙在河口区堆积。

波浪的折射:波浪传播方向随水深变浅而发生变化,使波峰线逐渐与水深线和岸线平行。

海蚀作用:海蚀地貌由波浪、潮汐、海流等多种海洋动力作用所形成。

波浪是塑造海岸地貌最主要的水动力,它对海边的岩体不断地冲蚀、磨蚀和溶蚀形成多种海蚀地貌。

海岸堆积地貌:海岸带的各种松散物质在经波浪反复研磨分选,形成颗粒细小的泥沙,随着波浪作用减弱,在一些部位沉积下来,形成各种海积地貌。

冰川地貌与冻土地貌在高纬和高山等气候寒冷地区,如果降雪的积累大于消融,积雪将逐年加厚。

在一系列物理过程影响下,积雪就变为冰川。

冰川本身就是一种地貌,也是寒冷地区重要的地貌营力,可塑造一系列冰川地貌。

但在降水量少的条件下,地表不能积雪成冰川。

在这种地区土层的上部常发生周期性的冻融,下部则长期处于冻结状态,成为多年冻土。

多年冻土层中发生的冻融作用,可塑造一系列冻土地貌。

关于冰川作用和冰川类型、分布,在第五章第四节已有介绍。

这里只着重讨论冰川的地貌作用和冰川地貌的特点。

、冰川作用冰川在运动时能对地表进行侵蚀。

但冰川运动的速度缓慢,每年只有数卜米至数百米不等。

冰川各个部分的运动速度并不一致,其中从粒雪盆(雪线以上的积雪盆地,即冰川的补给区)出口到冰舌上部这一段速度最快;在横剖面上则以冰川中部为最快。

实际观察还证明,冰川表面运动速度最快,且自冰面向底部递减。

冰川运动的速度有季节变化和日变化,一般是夏季快,冬季慢;白昼快,夜间慢。

在粒雪盆中冰川有向心运动和下沉运动,在冰舌部分有侧向运动和上升运动。

冰川运动是由可塑带的流动和底部的滑动组成的。

而冰川滑动则是产生侵蚀作用的根本原因。

冰川是一种巨大的侵蚀力量。

冰岛的冰源河流含沙量为非冰川河流的五倍,侵蚀力可能超过一般河流的10—20 倍。

冰川主要是依靠冰内尤其是冰川底部所含的岩石碎块对地表进行侵蚀。

在冰川滑动过程中,它们不断锉磨冰川床,这种作用通常称为磨蚀(刨蚀)作用。

另外,冰川下面因节理发育而松动了的岩块和冰冻结在一起,冰川运动时岩块被拔起带走,这就是拔蚀(掘蚀)作用。

冰川的搬运能力是惊人的。

大陆冰川可以把大片基岩搬走;山岳冰川的搬运能力也不小。

喜马拉雅山中即有直径28 米,重量超过万吨的大漂砾。

冰川通过磨蚀、拔蚀、雪崩和山坡上的块体运动获得大量碎屑物质。

这些碎屑被冰川携带而下,通称运动冰碛。

其中,出露于冰面的叫表碛;夹带在冰内的叫内碛;在冰川底部的叫底碛;位于冰川两侧的叫侧碛;两支冰川会合则形成中碛。

冰川与冻土地貌冰川与冻土是地球上重要的自然地貌现象,它们对于地球表面的形成和变化起着至关重要的作用。

本文将探讨冰川与冻土地貌的形成原因、特征及其对环境的影响。

一、冰川地貌冰川是由厚厚的冰雪层覆盖而成的地貌特征,其形成与温度、降水等多种因素有关。

冰川地貌主要分为山地冰川和冰原冰川两种类型。

1. 山地冰川山地冰川位于高山地区,受到地形的限制,形成的冰川呈现出壮丽的峡谷和冰川舌。

冰川的形成主要依靠积雪的堆积和气温的变化。

在冷雪季节,冰川融化的速度减慢,积雪会逐渐堆积成冰川,而在暖和的季节,融化的冰川会形成冰川舌。

2. 冰原冰川冰原冰川分布在高纬度的地区,由多年累积的积雪形成。

它们的面积巨大,对地表地貌的改变也非常显著。

冰原冰川表面呈现出光滑平坦的特征,其下方则形成了复杂的冰川融水通道和冰川蚀积地貌。

二、冻土地貌冻土地貌是位于高寒地区的一种地貌类型,主要由冻土的分布和特征所决定。

冻土受到气温和湿度的影响,可以分为两种类型:永久冻土和季节冻土。

1. 永久冻土永久冻土分布在极地和高山地区,地下冻结层的厚度很大,一般在2米以上。

它对于土壤和地表水分的循环起着重要的控制作用。

在永久冻土环境下,土壤的活动性受到限制,植物的生长也受到影响。

2. 季节冻土季节冻土分布在温带和亚寒带地区,地下冻结层的厚度一般较小,会在冬季的低温时期出现,夏季则会逐渐融化。

季节冻土的变化对于生态系统的稳定性和土地利用具有重要意义。

三、冰川与冻土地貌的影响冰川和冻土地貌的变化对于环境和人类活动都有着重要的影响。

1. 环境影响冰川融化和冻土变暖会导致水资源供应不稳定,容易引发洪水、泥石流等自然灾害。

此外,冰川融化还会加剧全球气温上升的速度,进一步加剧气候变化的问题。

2. 人类活动影响冰川和冻土地貌对人类的居住和经济活动有着重要的影响。

高山地区的冰川是重要的淡水资源,为河流的形成和农业灌溉提供了水源。

此外,冰川景观也吸引大量的旅游者,成为当地经济的重要支柱。

冻土地貌摘要:冻土在地球上的分布具有明显的纬度地带性和高度地带性。

在水平方向和垂直方向上,多年冻土带都可分出连续多年冻土带和不连续多年冻土带。

研究冻土地貌,是解决水资源紧缺的重要途径。

关键词:冻土,冰川,冻土地貌,冰川地貌,实际意义。

一、引言在高纬度及高山地区,年平均温度在0℃以下,大气降水多为固体状态,形成长年不化的积雪,且逐年增厚。

地表一定厚度的积雪,经过一系列物理变化称为具可塑性的冰川冰。

冰川可在其本身的压力及重力作用下流动,这种运动的冰川冰称为冰川。

冰川是塑造地表形态的巨大外力之一,冰川进退引起海平面升降,造成海陆轮廓的巨大变化,冰川流经地区由于受到冰川侵蚀、搬运和堆积作用,以及冰川消失或退缩,形成一系列独特的冰川地貌。

二.冻土冻土概述凡处于零温或负温,并含有冰的各种土(岩),统称冻土。

冻土按其冻结时间的长短,可分为季节冻土和多年冻土两类。

前者指冬季冻结,夏季融化的土层。

后者指冻结持续多年,甚至可达数万年的土层。

冬季冻结,一、二年内不融化的土层称为隔年冻土。

隔年冻土是季节冻土和多年冻土的过渡类型。

多年冻土可分为上下两层,上层为夏融冬冻的活动层,下层为多年冻土层。

活动层在冬季冻结时与多年冻土层能完全衔接起来,称衔接多年冻土,活动层在冬季冻结时不与多年冻结层衔接,其间隔有一层未冻结的土层,则称为不衔接多年冻土。

如今夏融化深度小于去年冻结深度,结果便在活动层与多年冻土层之间出现一薄层(一般厚0-20cm)隔年冻土层。

隔年层可以保留一年或数年。

冻土层的温度是随着气温而变化的,地温变化的幅度以地表最大,随着深度加大而减小,至某一深度,其值等于零。

这个深度称地温年变化深度。

在此温度下地温不发生年变化,而在地热影响下,随着深度的增加地温又逐渐增加。

地温年变化深度处的地温值称年平均地温,在多年冻土地区,其值为负值,其值越低,则冻土越厚。

其值升高,说明冻土退化。

冻土的分布规律我国冻土分布在东北北部地区、西北高山区及青藏高原区。

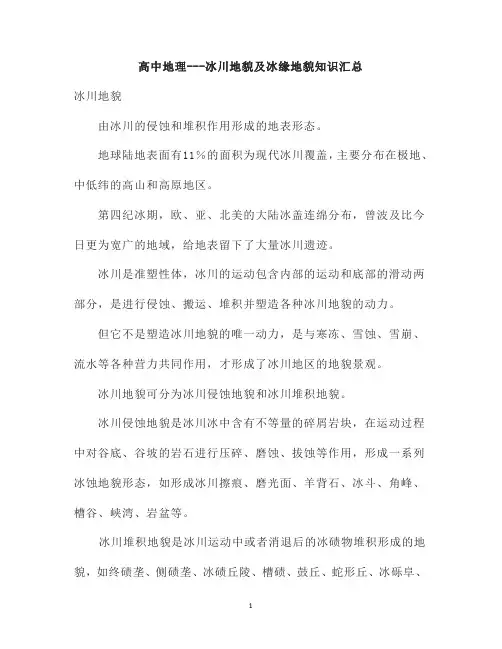

高中地理---冰川地貌及冰缘地貌知识汇总冰川地貌由冰川的侵蚀和堆积作用形成的地表形态。

地球陆地表面有11%的面积为现代冰川覆盖,主要分布在极地、中低纬的高山和高原地区。

第四纪冰期,欧、亚、北美的大陆冰盖连绵分布,曾波及比今日更为宽广的地域,给地表留下了大量冰川遗迹。

冰川是准塑性体,冰川的运动包含内部的运动和底部的滑动两部分,是进行侵蚀、搬运、堆积并塑造各种冰川地貌的动力。

但它不是塑造冰川地貌的唯一动力,是与寒冻、雪蚀、雪崩、流水等各种营力共同作用,才形成了冰川地区的地貌景观。

冰川地貌可分为冰川侵蚀地貌和冰川堆积地貌。

冰川侵蚀地貌是冰川冰中含有不等量的碎屑岩块,在运动过程中对谷底、谷坡的岩石进行压碎、磨蚀、拔蚀等作用,形成一系列冰蚀地貌形态,如形成冰川擦痕、磨光面、羊背石、冰斗、角峰、槽谷、峡湾、岩盆等。

冰川堆积地貌是冰川运动中或者消退后的冰碛物堆积形成的地貌,如终碛垄、侧碛垄、冰碛丘陵、槽碛、鼓丘、蛇形丘、冰砾阜、冰水外冲平原和冰水阶地等。

冰缘地貌由寒冻风化和冻融作用形成的地表形态。

冰缘原意为冰川边缘地区,今一般指无冰川覆盖的气候严寒地区,范围相当于冻土分布区,部分季节冻土区也发育冰缘地貌。

因而冰缘地貌又称冻土地貌。

地表由于气温的年、日变化及相态变化所产生的一系列冻结和融化过程称冰缘作用。

主要有冻胀作用、热融蠕流作用、热融作用、雪蚀作用、风力作用。

冰缘作用形成的主要地貌类型有:石海、石河,多边形土和石环,冰丘和冰锥,热融地貌、雪蚀洼地。

冰川地貌组合有一定的分布规律,从冰川中心到外围由侵蚀地貌过渡到堆积地貌。

山岳冰川地貌按海拔高度可分为:雪线以上为冰斗、角峰、刃脊分布的冰川冰缘作用带;雪线以下至终碛垄为冰川侵蚀- 堆积地貌交错带;最下部为终碛垄、冰川槽谷和冰水平原地带。

地球科学知识:全球冰川和冻土地质学

全球冰川和冻土地质学是地球科学的一个重要分支,涉及到全球水文循环、碳循环、气候变化等诸多领域。

冰川是沉积物、水文、水文化学、生物地球化学、冷区气候演化等领域研究的关键环节;冻土是全球大气化学成因的关键环节。

冰川是由积雪逐渐形成的。

在积雪密度逐渐增大的同时,冰川形成。

冰川的行进是由重力作用和大气压力等因素引起的。

冰川中的水分含盐量很低,有较强的酸性,形成了高度酸性水体,影响着环境污染状况。

对于全球的水文循环来说,冰川的形成和流动对水资源的分布和供给有着重要的影响。

此外,冰川物质也具有很高的科学价值。

冰川遗留物是古自然地理学、古气候学和生物地理学的重要证据。

冰川的运动带来的沉积物也对沉积学和岩相学的研究有着重要的贡献。

冻土是指在地表下1米以上深度处呈再冻结状态、不容易侵蚀的各种土壤层。

冻土区域分布于世界的55%左右,主要分布在北半球高纬度地区。

冻土的物理性质及水分含量是全球热量交换、资料收集等领

域的关键环节。

一旦气温升高,冻土区形成的固态水资源就会解冻,对环境产生破坏性影响。

冻土热原含量及含水率上升时,土壤与空气的热量传输率增加,也加剧了气候变化的进程。

因此,全球冰川和冻土地质学是重要的研究领域,对全球自然环境、人类社会和研究水平的发展具有重要意义。

对于保护环境、人类活动的可持续性发展以及预防自然灾害等方面都有重要的作用。

在未来,我们需要继续深入研究这些领域,加强研究合作和交流,为全球自然环境和人类社会的可持续发展做出更大贡献。

冰川与冻土地貌冰川与冻土是地球地貌中非常重要的两类地形类型。

他们在地表积累了大量的冰雪和冰冻的土壤,对地球的气候和生态环境具有很大的影响。

本文将介绍冰川和冻土地貌的形成过程、分布情况以及其对自然环境的影响。

冰川是由大量降水在高寒地区堆积而成的巨大冰雪体。

它们形成于地球高纬度地区的山脉和高原上,也有部分形成于高山峡谷中。

冰川的形成需要丰富的降水和低温条件,在这种条件下,积雪逐渐堆积,经过长时间的压缩和变形,最终形成巨大的冰雪体。

冰川有两种主要类型:陆地冰川和海洋冰川。

陆地冰川主要分布在北极和南极地区,它们是由大量的雪和冻土堆积而成的。

海洋冰川则主要分布在极地地区的海域,是由冰山和冰盖的堆积形成的。

冰川的形成和融化过程是一个动态的循环,受到气候变化的影响很大。

冰川地貌是由冰川运动和冰川侵蚀作用形成的。

冰川运动是指冰川在山谷和高原上的流动和滑移。

在冰川运动过程中,冰川会带走大量的岩石碎屑和土壤,形成冰碛和冰磨地貌。

冰川侵蚀作用主要包括冰川的领蚀和覆蚀。

冰川的领蚀作用是指冰川通过物理和化学的作用,将地表的岩石碎屑和土壤领走;冰川的覆蚀作用是指冰川通过覆盖和压实作用,改变地表地貌的特征。

冰川地貌的特点是地势陡峭、形态复杂、层次分明。

在高山地区,可以见到很多山谷、冰峰和冰崖,形成了壮丽的冰川地景。

在低海拔地区,冰川的主体已经融化,留下了冰碛和冰川湖泊,形成了广阔的冰碛平原。

冻土是指地下土壤在低温条件下,由于水分的冻结而形成的。

冻土地貌主要分布在地球高纬度地区,如北极地区的阿拉斯加和俄罗斯西伯利亚地区。

冻土地貌的形成需要长时间的低温和充足的水分,这些条件在高纬度地区比较常见。

冻土地貌有两种主要类型:冻土平原和冻土丘陵。

冻土平原是由冻土和冰碛堆积形成的广阔平原,是冻土地貌中最常见的类型。

冻土丘陵是由冻土的冻结和融化过程形成的,具有起伏不平的表面。

冻土地貌对自然环境具有重要的影响。

首先,冻土地貌是水源的重要储存库,可以调节降水的排水速度,减少洪水的发生。