跨国公司经营案例分析.——吉利集团为例

- 格式:ppt

- 大小:2.68 MB

- 文档页数:17

中国企业跨国并购的财务风险管理——以吉利集团跨国收购沃尔沃为例中国企业在全球范围内开展跨国并购已经成为一种趋势。

尤其是吉利集团作为中国汽车行业的领军企业,其成功并购沃尔沃的案例引起了广泛关注。

然而,跨国并购面临着巨大的财务风险,中国企业需要有效的财务风险管理策略来确保并购的成功实施。

本文将以吉利集团收购沃尔沃为例,探讨中国企业跨国并购的财务风险管理。

首先,要认识到跨国并购涉及到不同国家的法律、规定和审计标准的差异。

这些差异可能会导致财务信息的不准确性和透明度降低。

因此,在进行跨国并购前,中国企业应该进行尽职调查,了解目标企业的财务状况和风险情况,以及涉及到的法律和制度要求。

同时,建立一个有效的财务尽职调查流程,确保从目标企业获取到准确的财务信息。

其次,外汇风险是跨国并购中的重要财务风险之一。

在吉利集团收购沃尔沃的案例中,外汇风险是一个重要的考虑因素。

由于收购价格是以欧元进行计价的,吉利集团面临着人民币兑欧元汇率波动的风险。

为了管理外汇风险,中国企业可以采取多种策略,如使用金融衍生品进行套期保值、储备外汇等手段,以减少外汇风险对并购造成的不利影响。

除了外汇风险,债务风险也是跨国并购中需要关注的财务风险之一。

在吉利集团收购沃尔沃的案例中,中国银行为其提供了融资支持,并且沃尔沃也保留了一部分债务。

中国企业在进行跨国并购时,应该充分考虑并妥善管理债务风险。

这可以通过准确评估目标企业的债务水平和偿还能力,以及建立合理的财务结构和资本结构来实现。

另外,合规风险也是跨国并购中需要关注的重要财务风险。

在吉利集团收购沃尔沃的过程中,合规风险是一个重要的考虑因素。

中国企业需要了解并遵守目标企业所在国家的法律和法规,确保并购过程的合规性。

此外,中国企业还需要与目标企业的管理团队保持紧密沟通,加强合规风险的管理和控制。

最后,中国企业在跨国并购中还需要关注并管理市场风险和声誉风险。

市场风险包括目标企业所处市场的竞争环境、市场需求的不确定性等因素,而声誉风险则涉及企业形象和信誉。

中国企业海外投资并购案例分析郑墩12125173一、吉利汽车并购沃尔沃我认为以下几点是这次并购案例的成功原因:(1)并购战略与目的明确。

吉利拥有明确的中长期发展规划,并能依据自己的战略规划目标制定合理的战略举措,尤其是制定通过并购手段来获取跨越式发展的路径。

(2)确定并购目标,等待并购良机。

吉利持续观察、等待合适的并购时机,在时机的选择上吉利避免在沃尔沃所处大环境非常好的时候进行并购,而选择金融危机的时候进行并购是十分明智的。

(3)选择了专业并购团队。

在法律、财务、并购、公关、行业运作等方面,吉利选择了国际化的并购专业合作团队做尽职调查、并购要约制定、政府公关、并购谈判等工作,加强对细节的关注,避免引起公众、政府及工会的对立情绪,尤其关注竞争对手特别是潜在竞争对手,避免被打个措手不及。

(4)后期整合得力。

并购的最终目的是为了获取海外资源来充实企业的关键竞争要素。

没有强有力的整合方案,并购将拖累母公司的发展。

而吉利正是对并购后的运营方案有着详尽的计划,才获得了福特的青睐。

(5)具备利用重大项目进行资本运作的能力。

吉利通过并购使其股票增值200多亿港币,未来沃尔沃如果实现赢利,吉利将很有可能再将其作为优质资产注入上市公司,从而实现实业与资本市场的双重收益。

吉利成功签订并购沃尔沃协议给中国传统制造业企业有很多启示,要成功完成海外并购,至少要满足以下几个条件:一要有足够的国际经验。

国际化经营经验越丰富的企业,采取海外并购后的经营绩效越好.而目前,大多数中国企业仍普遍处于“走出去”的起步阶段,综合国际经验还不充分。

在生疏的环境实施海外并购时,由于对当地制度法规、经营惯例、社会意识等缺乏了解而遭遇多种挫折。

二要有宽容的企业文化。

中国企业在开辟海外新市场之初,必然要努力迅速灵活地适应当地人文社会环境,以便能遵循当地的传统规范。

综观一些在西方国家发起的夭折或绩效欠佳的并购案例,一个重要因素就是因两地文化差异较大,使海外分支的经营模式和理念难与当地社会固有的习俗观念相契合。

中国企业跨国并购的动因—以吉利收购沃尔沃为例第4章吉利并购沃尔沃案例分析4.1吉利汽车并购沃尔沃概括4.1.1并购双方公司简介浙江省吉利汽车公司创建于1986年,慢慢发展成为一家大型民营企业集团。

吉利汽车的主要营业范围是生产经营汽车和汽车零部件。

目前,吉利汽车集团有30多款整车产品,分为八大系列,其中包括吉利自由舰、吉利金刚、吉利远景、上海华普、美人豹等,拥有1.0-2.4L全系列发动机及相匹配的手动/自动变速器。

目前,吉利汽车已跻身中国国内汽车制造业“3+6”主流格局。

沃尔沃成立于1927年,总部在瑞典的哥德堡,是瑞典著名汽车品牌。

通过多年发展,沃尔沃被公众认定为是世界上最安全的汽车品牌之一。

沃尔沃曾经是世界20大汽车公司之一,同时也是北欧最大的汽车企业。

福特汽车曾经在1999 年,以65亿美元的代价,买来了沃尔沃品牌的使用权,然而,这并没有带来预期的高额利润。

在最近几年里,沃尔沃品牌出现了持续亏损的现象。

受到全球金融危机的影响,福特汽车逐步卖出了捷豹、路虎等品牌,而后,又考虑将沃尔沃出售。

4.1.2并购背景发生于2008年的金融危机给世界经济的发展带来了极大的负面影响,破产、倒闭瞬间成为当时频发的事件。

而汽车产品属于非必需品,受到了较大的影响,很多汽车企业的销量下降严重,遭遇了最为困难的时期。

福特公司面临自2006年以来最大亏损。

用“萧条”一词来形容金融危机时期的汽车行业最贴切不过。

沃尔沃品牌作为福特公司的一员,也难逃销售下滑的现实。

终于,福特汽车公司出现了巨额的亏损,福特汽车公司只好回归单一品牌战略,开始出售不挣钱的品牌。

而在世界金融危机中,中国的汽车企业也受到了一定影响,但是,受到的冲击和影响深度比资本主义要小很多。

世界金融危机稍微减缓了中国快速增长的经济,对其他世界各国却带来了几乎毁灭性的冲击。

然而,这却给我过出口企业带来了一定的机会,在世界经济大萧条、跨国集团更急萧条时,抓住机会,便可以在关键时刻并购世界知名品牌。

企业并购案例——吉利并购沃尔沃案例分析在金融危机肆虐全球,欧美发达国家汽车市场大幅滑坡,知名跨国汽车品牌身陷囹圄的今天,坐拥全球最大汽车市场,享受了连续10年高速增长的中国自主品牌,纷纷开始了海外收购的步伐。

前有腾中重工收购悍马,北汽集团收购萨博,后有比亚迪意欲吞并顶级豪华品牌迈巴赫,而这其中,吉利收购沃尔沃,是最引人注目的。

一、案例背景浙江吉利控股集团是中国汽车行业十强企业。

1997年进入轿车领域以来,凭借灵活的经营机制和持续的自主创新,取得了快速的发展,现资产总值超过340亿元,连续八年进入中国企业500强,连续六年进入中国汽车行业十强,被评为首批国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。

集团总部设在杭州,在浙江临海、宁波、路桥和上海、兰州、湘潭、济南等地建有汽车整车和动力总成制造基地,在澳大利亚拥有DSI自动变速器研发中心和生产厂,已形成年产60万辆整车、60万台发动机、60万台变速器的生产能力。

集团现有帝豪、全球鹰、英伦等三大品牌30多款整车产品,拥有1.0L-1.8L全系列发动机及相匹配的手动/自动变速器。

截止2010年底,吉利汽车累计社会保有量超过180万辆,吉利商标被认定为中国驰名商标。

沃尔沃(V olvo)是拉丁语,意思为“滚滚向前”。

公司成立于1927年,总部设在瑞典的哥德堡,在全世界拥有超过19000名员工,在瑞典、比利时、中国和马来西亚设立了生产厂和组装线,在全世界超过100个国家和地区设立了销售和服务网络,拥有2400多家销售网点,全线车型分成轿车(S系)、商务旅行车(V系)、SUV(XC系)和敞篷车/双门轿跑车(C系)四个系列。

目前,全世界约有600万沃尔沃车主。

自第一辆沃尔沃汽车下线以来,“沃尔沃”这个品牌已响彻全球八十余载。

自始至终,安全、环保和品质都是沃尔沃所恪守的品质核心价值,是沃尔沃对每一个消费者永恒的承诺。

二、吉利并购沃尔沃过程(一)收购准备吉利从2002年开始就已经关注沃尔沃了,正式跟福特进行沟通也将近3年多。

国内跨国公司并购案例

那我给你讲个吉利并购沃尔沃的案例吧。

吉利啊,在以前可能很多人觉得它就是个汽车界的小老弟,虽然也在努力造车,但在国际上的知名度和那些大牌汽车厂商比起来,还是差了不少。

沃尔沃呢,那可是个老牌的豪华汽车品牌,就像汽车界的贵族一样,安全性能超棒,技术也很牛。

吉利就有个很大的梦想,它想走向世界舞台。

于是呢,吉利就盯上了沃尔沃。

这就好比一个有远大抱负的小青年,看中了一个虽然有点落魄但底蕴深厚的贵族。

吉利并购沃尔沃的过程也是充满挑战的。

一方面是钱的问题,这就像你要娶一个富家千金,你得有足够的彩礼才行。

吉利到处筹集资金,想办法满足沃尔沃的要价。

另一方面,文化差异也很大。

吉利是中国的企业,有自己的做事风格,沃尔沃是瑞典的企业,有着北欧的企业文化。

这就像两个人来自不同的星球,生活习惯、思维方式都不一样。

但是吉利很聪明啊,它没有一上来就大刀阔斧地改变沃尔沃。

它给沃尔沃很大的自主权,让沃尔沃继续按照自己的方式去研发、生产汽车。

就像一个开明的家长,虽然孩子被自己领养了,但还是让孩子自由发展自己的兴趣爱好。

结果呢,这一并购还真的很成功。

沃尔沃在吉利的支持下,发展得还不错,在全球的市场份额也有一定的提升。

吉利呢,也借助沃尔沃的技术和品牌影响力,自己的汽车技术得到了提升,在国际上的知名度也大大提高了。

这就像两个人搭伙过日子,互相成就,一起走向了人生巅峰呢。

摘要在20世纪80年代,美国曾兴起一次大的并购浪潮,其主要特征是大量的杠杆收购(LBO)和敌意收购,史称美国第四次并购浪潮。

在此期间,更具体地说在1986年11月至1988年10月的两年间,美国吉列公司经历了分别来自佩雷尔曼-雷夫隆公司和康尼斯顿公司两个敌意收购方的三次收购攻势,吉列公司采取包括业务整合、设置反收购措施、争取地方政府支持、保护中小股东利益、寻求法律保护、引进战略投资者等一系列反收购措施,成功地抵御了这些敌意收购,维持了主营业务的持续发展,并在接下来的经营中创造了高于市场预期的业绩。

在这四次收购与反收购的较量中,美国政府、司法机关、经济学者、机构投资者与中小投资者、公司董事会、管理层、员工等各种市场主体的立场与观点各不相同。

通过这一案例的介绍与分析,有助于了解美国这一时期并购活动的情况,以及它给美国的公司并购带来的影响。

我们也可以从中得到一些有益的启示。

关键词:并购敌意收购收购报价目录一、吉列公司的基本情况与市场表现二、收购方的基本情况三、吉列公司的估值分析四、吉列公司为反收购的内部调整五、吉列公司反收购案例的启示一、吉列公司的基本情况与市场表现1901年,吉列与威廉•尼科尔森在缅因州注册了美国安全剃须刀公司;1904年,吉列获得了美国专利,并筹集到足以扩大生产的资金;到了1917年,吉列在特拉华州的公司成立,它每年销售100万把剃须刀和1。

15亿个刀片。

1917—1945年间,美国先后参加了两次世界大战,大大刺激了吉列剃须刀和刀片的市场需求,战争成为空前的促销和宣传手段。

20世纪50年代~70年代,吉列施行多元化发展与跨国经营相结合的战略,积极进行以优化产业结构为目的的并购活动,并成为一家国际化、多元化、面向顾客的大型企业,销售额超过10亿美元,在世界各地设有分支机构与工厂。

吉列的国际业务量占公司全部业务量的比例从1965年的32%,上升到1978年的50%,到了1993年,这一比例已达70%。

陈劲: 清华大学经济管理学院教授、博导,教育部“长江学者”特聘教授,清华大学技术创新研究中心主任尹西明:清华大学经济管理学院、清华大学技术创新研究中心博士生,美国康奈尔大学访问学者蒋石梅: 河北工业大学经济管理学院副教授、硕士生导师,河北工业大学案例研发中心副主任陈劲 尹西明 蒋石梅 | 文作为半路杀进汽车行业的民营企业,“汽车狂人”李书福领航的吉利控股集团是如何成功“逆袭”,并跻身世界汽车品牌行列的?本文应用整合式创新理论,深度解构吉利国际化成功之路,为提升中国企业整合式创新能力和国际竞合能力,培育世界一流创新型企业提供借鉴。

跨国并购视角下,吉利整合式创新“逆袭”之路江吉利控股集团有限公司(以下简称“吉利”)是一家以汽车及汽车零部件生产经营为主要产业的大型民营企业集团,始建于1986年,历经33年创业创新,吉利不但“逆袭”跻身汽车行业创新领军者前列,还通过整合式创新发展成为涵盖出行服务、线上科技创新、金融服务、教育、体育等在内的全球性集团,现资产总值超过3100亿元(吉利发展里程碑事件见表1)。

吉利多年来专注实业、技术创新和人才培养,1997年进入汽车行业后,吉利快速成长为中国经济型轿车的主力品牌,并在2003年进入全国汽车“3+6”行列,继而于2012年跻身《财富》世界500强,7年来快速攀升至2018年的第267名,是2018年唯一入选世界500强的中国民营车企。

浙103跨国并购视角下,吉利整合式创新“逆袭”之路卓越的企业离不开杰出的领导人,而李书福正是吉利的优秀“领航员”。

李书福1963年出生在一个农村家庭,是典型的浙商,敢冒险且目标远大,19岁就下海经商,1982年拿着父亲给的120块钱做起了照相生意,赚到第一桶金。

但在后来的发展中,遭遇了几次失败,李书福感到自己知识的不足,先后到深圳、上海等地的大学进修学习。

对于之前的失败,李书福认识到自己在实业方面更有比较优势,这也奠定了吉利专注实业创新的基因。

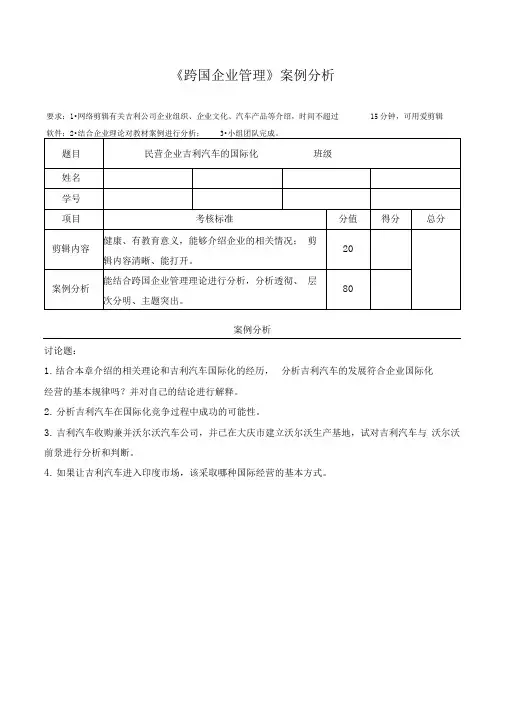

《跨国企业管理》案例分析

要求:1•网络剪辑有关吉利公司企业组织、企业文化、汽车产品等介绍,时间不超过15分钟,可用爱剪辑

案例分析

讨论题:

1.结合本章介绍的相关理论和吉利汽车国际化的经历,分析吉利汽车的发展符合企业国际化

经营的基本规律吗?并对自己的结论进行解释。

2.分析吉利汽车在国际化竞争过程中成功的可能性。

3.吉利汽车收购兼并沃尔沃汽车公司,并已在大庆市建立沃尔沃生产基地,试对吉利汽车与沃尔沃前景进行分析和判断。

4.如果让吉利汽车进入印度市场,该采取哪种国际经营的基本方式。

吉利集团跨国并购的文化冲突2吉利集团跨国并购的案例介绍2.1吉利集团概况浙江吉利控股集团有限公司是中国汽车行业的十强企业。

自从1997年进入轿车领域,凭借持续的自主创新和灵活的经营机制,取得了急速的发展。

目前资产总值已超过200亿元,连续七年进入中国企业500强,连续五年进入中国汽车行业十强,并且被评为首批国家“创新型企业”和首批“国家汽车整车出口基地企业”,是“中国汽车工业50年发展速度最快、成长最好”的企业。

集团的总部设在杭州,在浙江宁波、临海、路桥和上海、湘潭、兰州、济南等地建有汽车整车和动力总成制造基地。

拥有年产40万辆整车、40万台发动机、40万台变速器的生产能力。

集团现有10余个系列,30多款整车产品,包括吉利熊猫、帝豪、TX4以及吉利自由舰、吉利金刚、吉利远景、上海华普及中国龙等。

集团拥有1.0L一1.8L全系列发动机及相匹配的手动/自动变速器,通过收购澳大利亚DSI自动变速器公司,快速丰富了吉利自动变速器的产品线,为提升产品竞争力提供了重要保障。

集团在国内建立了完善的营销网络,拥有全球鹰、帝豪、英伦三大子品牌的500多家45店和近千家服务站;投资数千万元建立了国内一流的呼叫中心,为用户提供24小时全天候快捷服务;率先在国内汽车行业实施了ERP管理系统和售后服务信息系统,实现了用户需求的快速反应和市场信息快速处理。

吉利汽车累计社会保有量已经超过150万辆,吉利商标被认定为中国驰名商标。

集团投资数亿元建立了吉利汽车研究院,目前已经形成较强的整车、发动机、变速器和汽车电子电器的开发能力,每年可以推出4一6款全新车型和机型;自主开发的4G18CVVT发动机,功率达到57.2kw,处“世界先进,中国领先”水平;自主研发并产业化的Z系列自动变速器,填补了国内汽车领域的空白,并获得中国汽车行业科技进步一等奖;自主研发的EPS,开创了国内汽车电子智能助力转向系统的先河;同时在BMBS爆胎安全控制技术、新能源汽车等高新技术应用方面取得重大突破。

企业并购案例分析————浙江吉利收购沃尔沃从世界范围来看,目前企业并购重组已经成为经济全球化的显著特征和跨国公司发展壮大的重要方式,国际直接投资80%以上是通过并购方式完成的。

近几年,海外并购的市场上掀起了中国旋风。

吉利收购沃尔沃是中国民营企业海外并购史上的一种全新状态的并购,极具代表性与针对性。

一、案例背景介绍1999年福特以65亿美元的高价购得沃尔沃品牌。

然而事与愿违,沃尔沃这个品牌在过去几年里让它伤透了心,2008年沃尔沃税前亏损额高达16.9亿美元。

随着金融危机全面到来,在售出阿斯顿马丁、路虎、捷豹之后,沃尔沃又成为了福特剥离的目标。

根据洛希尔综合采用现金流折现法、可比交易倍数、可比公司倍值等估算方法对沃尔沃资产进行的评估,在金融危机最严重时的沃尔沃估值,合理价位在20亿-30亿美元之间。

其中,合理收购资金15亿-20亿美元,运营资金5亿-10亿美元。

正是根据洛希尔作出的这一估值,吉利提出的申报收购金额为15亿-20亿美元,最终成交价格确定为18亿美元。

吉利花费18亿美元的代价收购沃尔沃,不到当年福特收购价的三分之一。

这是在全球金融危机导致世界汽车行业重新洗牌下的意外收获。

从沃尔沃的品牌、已有的供应商和经销商网络和它的技术来看,还是物有所值的。

被誉为“世界上最安全的汽车”的沃尔沃,其品牌价值和技术含量堪称世界一流。

吉利收购沃尔沃抓住了历史性的机遇,是中国汽车企业海外并购的成功典范。

双方公司概况吉利控股集团有限公司是国内汽车行业十强中唯一一家民营轿车生产经营企业,始建于1986年,经过二十年的建设与发展,在汽车、摩托车、汽车发动机、变速器、汽车电子电气及汽车零部件方面取得辉煌业绩。

特别是1997年进入轿车领域以来,凭借灵活的经营机制和持续的自主创新,取得了快速的发展,资产总值达到105亿元,连续四年进入全国企业500强,被评为“中国汽车工业50年发展速度最快、成长最好”的企业,跻身于国内汽车行业十强。

吉利集团跨国并购融资案例分析吉利控股集团在系列跨国并购过程中成功地探索出融资创新“I-A-I”模式:内部资本市场—战略联盟—金融创新,同时也引发了是否存在财富转移、后续高投资等难题。

吉利控股系列跨国并购及其融资路径从2006年到2011年的5年间,吉利控股共成功完成了3次跨国并购及融资。

(一)吉利汽车并购英国锰铜与澳洲DSI的融资路径在并购英国锰铜和澳洲DSI过程中,吉利控股都是聘请著名投资银行洛希尔公司为并购顾问,通过上市公司吉利汽车这一融资窗口,在香港资本市场增发新股融资。

2007年2月16日,吉利汽车在香港股市实现配售现有股份及认购新股份6亿股,从而为并购锰铜融资6.36亿港元,然后出资约4.2亿港元现金控股合资公司上海英伦帝华。

并购DSI交易资金为5400万美元,后续流动资金为1800万美元。

吉利控股最初试图通过在澳洲进行两个债权银行融资,但澳洲当地银行提出超过10%并购贷款利率的苛刻条件。

吉利控股随即通过吉利汽车在香港股市迅速成功融资。

如果吉利控股在中国内地融资,融资后再换成外币,那么所有审批的程序至少耗费2—5个月。

2009年5月20日,吉利汽车以先旧后新配售8亿股普通股,共筹集资金1.39亿美元(约合9.5亿港元),不仅及时有效地完成了DSI并购项目,而且还利用3.66亿港元提早赎回了2006年发行的5年期可转股债券余额。

(二)吉利控股并购沃尔沃的融资路径从2007年开始,吉利集团董事长李书福就为收购沃尔沃着手进行融资准备,首先,他将吉利控股多年赚取的利润慢慢存起来,没有再用于吉利控股的滚动发展,而吉利汽车发展所需的资金,也通过引入高盛的投资来实现。

2009年9月,高盛通过认购可换股债券和认股权证向吉利汽车注入25.86亿港元,这笔钱被吉利汽车用于济南、成都、杭州等多个项目的新建、扩建。

2010年8月2日,吉利控股终于完成对沃尔沃的全部股权收购。

2亿美元票据加上13亿美元现金,吉利控股最终按照调减机制支付了15亿美元(约合人民币102亿元)并购交易价格,比先前签署股权收购协议时少了3亿美元。

吉利集团对外投资案例分析吉利集团对外投资案例分析班级:国贸一班成员:1目录一、公司概况...................................................................... ........................................ 3 (一)简介...................................................................... ...................................... 3 (二)FDI发展历程 ..................................................................... .. (3)二、不同动因下的FDI..................................................................... ............................ 4 (一)资源追求型的直接投资...................................................................... (4)1.智力资源方面...................................................................... . (4)2.资产资源方面...................................................................... . (4)3.信息资源方面...................................................................... . (4)(二)市场追求型的直接投资...................................................................... (4)1.东道国市场关税...................................................................... (4)2.规模因素...................................................................... (5)3.为满足当地的消费习惯,风俗,口味必须在当地投资生产经营 (5)三、成功之处分析与启示...................................................................... ...................... 5 (一)成功之处...................................................................... (5)1.扩大市场份额----垄断理论优势理论分析,小规模技术理论分析 (5)2.技术自主创新----技术创新和产业升级理论,内部化理论分析 (6)3.开拓市场,优化生产要素组合,节约资源投入----低成本说分析 (7)(二)启示...................................................................... .. (9)1.不断的并购与扩张是企业发展必经途径 (9)2. 技术创新同时,要结合自身,保留自我,取其精华,取其糟粕 (9)3. 任人惟能,注重人才培训是跨国公司能够持续发展的关键...............94. 合作中牢记目标,协调分工,统筹管理 (9)四、不足与启示...................................................................... ...................................... 9 (一)不足...................................................................... .. (9)1.资金关...................................................................... .. (9)2.人才关...................................................................... (10)3. 质量关...................................................................... . (10)4.转型关...................................................................... ................................. 10 (二)启示...................................................................... (10)1.结合自身实力,预留出储备资金,蛇吞大象是一个很冒险的行为. 102. 合作保质保量,品牌的质量关乎信誉 (11)3. 跨国并购应注意税收问题.....................................................................11.................................................................... ...... 11 四、思考与总结................................(一)海外并购的思考...................................................................... . (11)1、海外并购的目标是完善自己 (11)2.国内最需要的是产品和技术 (11)3. 进入他国市场之前要先做市场调研 (12)(二) 跨国合作的思考...................................................................... .............. 12 1.注重中国企业跨国经营环境评估. (12)2.有效规避跨国经营风险...................................................................... ..... 12 (三)总结...................................................................... (12)2吉利集团对外投资案例分析摘要:吉利公司作为中国汽车工业自主品牌的缔造者~自1997年正式进入汽车领域后~尽管很少得到来自政府的支持~更没有合资企业在金融和财税方面享受到的各种优惠政策~同时还得顶着同行的“奚落”、“嘲笑”甚至“打压”~但是在短短10年时间里~吉利一直以超常规的速度发展~而且在对外投资走向国际化方面取得了良好的成绩。

我国首家汽车跨国公司——吉利汽车公司一、吉利并购沃尔沃概况1.1吉利集团简介浙江吉利控股集团有限公司是中国最早也是最大的民营汽车企业,创建于1986年。

1997年吉利开始进入汽车产业,凭借灵活的经营机制和持续的自主创新,取得了快速的发展,资产总值超过200亿元。

集团目前拥有员工8000名,2002年经营规模列“全国500强”第421位、“浙江省100强”第28位。

2003年被评为“中国汽车工业50年发展速度最快、成长性最好”的企业之一。

拥有临海、宁波、台州、上海四大整车制造基地;2010年3月28日吉利成功收购沃尔沃。

拥有吉利·豪情、吉利·美日系列经济车型,美人豹,华普三大子品牌系列;两厢、三厢经济型轿车、都市跑车等七个汽车品种。

吉利控股集团以“造老百姓买得起的好车·让中国汽车走遍全世界”为己任,为让更多的老百姓早一日拥有汽车,早一日享受快乐人生而不懈努力。

1.2吉利收购沃尔沃事件内容2007年5月28日福特欲出售沃尔沃。

2008年12月17日传吉利有意收购沃尔沃。

两个月后,吉利不少高层奔赴海外。

其中一队人马到了沃尔沃在瑞典的总部哥德堡进行洽谈。

2009年9月8日吉利证实竞购沃尔沃,吉利行政总裁和执行董事桂生悦对记者表示,吉利的母公司正在参与沃尔沃股权收购的部分工作。

这也是吉利官方首次对收购传闻作出正面回应。

2009年10月28日吉利成为沃尔沃首选竞购方。

吉利官网发表声明称,福特已选中吉利集团是沃尔沃的优先竞标方,预计不久将宣布相关进展。

最终,2010年3月28号,吉利汽车在瑞典哥德堡与福特汽车公司签署了正式收购沃尔沃的协议,从而为这场历时3年的并购“马拉松”画上句号,18亿美元的收购价也创造了中国民营企业至今为止金额最大的海外汽车收购案。

同时也标志着吉利成为中国首家汽车跨国公司。

二、吉利并购沃尔沃的原因分析2.1宏观环境分析(PEST)2.1.1政治环境(P):a、国家宏观调整政策的影响并且对小排量汽车解禁;b、国家支持自主创新的战略;c、国家对民营企业发展的政策支持。