(完整版)人教版高中历史必修一第17课_解放战争

- 格式:ppt

- 大小:3.64 MB

- 文档页数:32

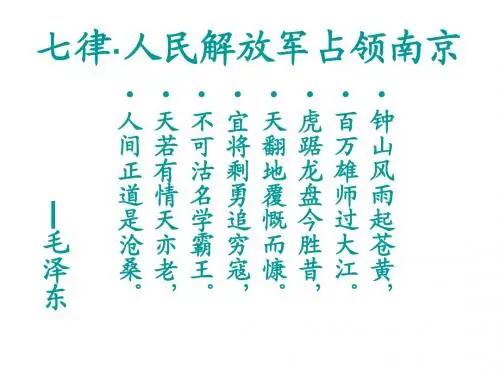

第17课解放战争一、内战的爆发抗战胜利后的形势:①中国社会主要矛盾变化中国的主要矛盾是:国民党代表的大地主大资产阶级和中共代表的人民之间的矛盾成为主要矛盾,不可调和最终导致战争爆发②美蒋勾结准备内战扶蒋反共,帮蒋介石建亲美反共政府,对抗苏联1.重庆谈判(1945.8-10)(1)原因:①国民党:迫于国内外的和平压力,内战准备尚未完成②共产党:为争取和平民主,揭穿蒋介石的阴谋(2)结果:签署《双十协定》(内容):和平建国,坚决避免内战, 召开政治协商会议;保证人民享有民主、自由权利等.但对人民军队和解放区政权的合法地位问题未能达成一致2、政协会议(1946初、重庆)(1)政协协议内容包括:改组国民政府,召开国民大会,实施《和平建国纲领》、整编全国军队、制定宪法等.(2)结果:通过一些有利于人民的政协决议3、全面内战爆发-------战略防御:(1946.6—1947.5)(1)爆发:1946年6月1946年6月底,蒋介石撕毁“双十协定”,国民党军队围攻中原解放区,发动了全国规模的内战。

解放军实行积极防御的战略方针,粉碎了国民党军的全面进攻计划(2)全面进攻失败后,国民党重点进攻山东、陕北1947年人民解放军打破了国民党军队对陕北和山东解放区重点进攻重点进攻。

二、战略反攻和三大战役(一)战略反攻:1947.5—1948.81、经济:土地改革---《中国土地法大纲》(1947年)内容:没收地主土地,废除封建剥削制度,实行耕者有其田,按农村人口平均分配土地。

影响:解放区一亿多无地和少地农民分到了土地,激发了农民革命和生产的积极性。

翻身农民踊跃参军,支援前线。

2. 军事---1947年夏,刘邓大军挺进大别山揭开反攻序幕(二)战略决战:三大战役(1948.9—1949.1)1、条件(背景):(1)敌我力量发生重大变化,我军数量迅速增加。

(2)国民党收缩战线,实行重点防御。

(3)我军士气高昂,决战条件成熟。

2、三大战役(1)辽沈战役--1948.9-11 (2)淮海战役--1948.11-1949.1(3)平津战役--1948.11-1949.1(1)、辽沈战役①1948年9月,辽沈战役开始。

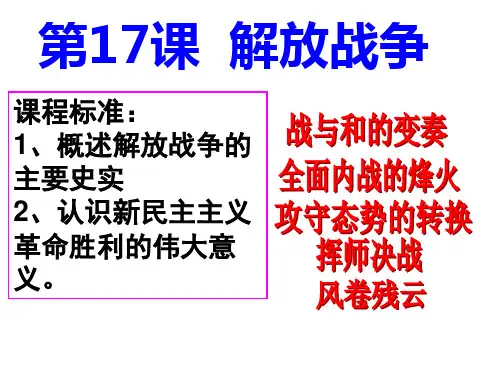

第17课解放战争一、教材分析课标要求:①概述中国共产党领导的新民主主义革命的主要史实②认识新民主主义革命胜利的意义.教材地位本节课在教材中起到了承上启下的作用,既是近代中国近代百年来的屈辱史最后终结,又迎来新中国的发展史。

主要讲述抗战胜利后,共产党与国民党争取和平民主的斗争、解放战争的三个阶段和解放战争胜利的意义。

它既是蒋介石集团退踞台湾的开始,也是中国共产党在全国领导地位逐步确立的历史,更是中国人民翻身解放的历史。

本节内容无论是在中国近代史还是今天,都有着重大而深远的历史地位与影响。

二、重点难点及突破学习重点:解放战争胜利的意义、中国共产党为新民主主义革命胜利所做出的努力学习难点战略反攻、战略决战的条件;三大战役战略战术重难点解析第二年作战的基本任务和部分任务分别是什么?外线指什么?基本任务是举行全国性的反攻;部分任务是以一部分主力和地方部队,继续在内线作战,歼灭内线敌人,收复失地。

外线指国统区,内线又指解放区。

战略决战时机成熟的表现,三大战役胜利的原因。

时机:形势,尤其是国共双方军事力量对比胜利原因:1、党中央的正确决策2、各解放区人民的大力支持3、广大人民解放军的英勇作战三、教学构思学情分析特点:高一学生思维活跃个性鲜明,参与意识强,有一定独立思考能力。

不足:历史知识的储备不充分,历史思维能力还有待提高。

对策:加强学生历史综合素质的培养。

设计理念:创建多样化、开放式的学习环境,充分发挥学生的主体性、积极性和参与性,提高学生创新意识和实践能力。

教法利用多媒体信息技术创设教学情境,采用材料解析、讲授法、启发式教学方法,引导学生感知历史并不断积累历史知识,能从不同角度发现、分析和解决历史问题的能力。

并能对所学内容进行全面的总结和概括。

学法阅读思考、合作探究、体验交流等。

注重学习过程中的生成性。

四、问题生成与探究展示知识点1 内战的爆发精讲师生共同探讨1、讨论归纳内战爆发的背景,讨论对毛泽东赴重庆谈判这一行动的看法,【链接突破】抗战胜利后中国社会性质和主要矛盾的变化(1)社会性质:中国仍是半殖民地半封建社会。