故都的秋第一课时

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

故都的秋第一课时一、导入上周我们学习了两篇古代散文《兰亭集序》和《赤壁赋》。

今天我们继续学习散文,只是在时空上我们来一个穿越,从大宋朝的赤壁之下来到1934年的北平。

1934年8月的一天,在北平的一间租来的小破屋子里,一个叫郁达夫的作家写下了这篇不朽名篇——故都的秋。

(板书:故都的秋)二、师生谈话,了解学生预习情况。

要点:交待字词处理计划作者五方面课文朗读情况经过两个早晨的预习,想跟你们了解一下预习情况。

预习三件事,你做了几件?《名师一号》“基础预练”上的字词做了吗?习题讲解课上交流。

作家郁达夫生平简介看过了?从名地时评著五方面说说看。

原名:郁文。

地:浙江富阳人(南方人)。

时:现代。

评:小说家、散文家、诗人。

著作:短篇《沉沦》《春风沉醉的晚上》《薄奠》课文甭问,是读过了的。

读了几遍?调查。

三、整体感知要点:分析文题感情基调明确体裁文章结构1、你觉得你能读懂课文了吗?至少句子不用翻译了。

文章写什么的?指名回答。

(根据学生的回答来生成下一步。

如果学生能答出表达作者对故都之秋的赞美和热爱,就顺势而问:从哪里可以看出来?引导学生关注文章首尾段并齐读之。

)2、从题目上能看出文章内容吗?文题分析:重心是“秋”,它明确了写作的内容,“故都”确定的描写的地点。

故都就是北平,郁达夫却没把题目拟作《北平的秋》,你觉得要是拟成《北平的秋》,就本文内容来看,可不可以?(举老舍的《济南的冬天》)那么“故都”相比北平而言,有什么不同吗?更有了一层深切眷念之意。

小结:读书不应忽略文题,所谓“眉目传情”,说的就是这个道理。

3、问:从题目以及你读文章的感觉来看,你认为这篇文章是赞秋的还是悲秋的?从文章中也能看出来吗?齐读首尾两节。

一读小结:这么一说,本文体裁也明确了:抒情散文。

(板书)4、问:是写景抒情的?还是纯抒情的?(写景抒情的)你的判断依据是什么?(主体内容是写景)学生读写景文段,4-11节二读小结:首尾抒情,中间写景,总分总嘛,结构也明了了。

2 故都的秋从容说课本文是现代散文中的名篇,感情浓厚,意味隽永,文辞优美。

由于本文的写作离今天已经久远,学生要充分把握文中的意蕴和情味可能有些困难,所以应当先作些作者情况和背景介绍,并提示学生诵读,宜慢不宜快,认真体会景物描写所蕴含的思想感情,当读到作者直接抒怀时更要认真感受作者的心意、情怀。

要注意课文的文眼,即“可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。

此句提纲挈领,笼罩全篇,更要认真领会,循此线索整体把握文章大意,并要带着美好的感情朗读。

朗读要声情并茂,抑扬顿挫,就像朗读者自己在抒发感情一样。

一些优美的语句、精警的段落,最好能熟读成诵。

朗读尽量读出作品的“原味”来,尽量与作者的心灵贴近,与作者感情产生共鸣。

拟定两课时。

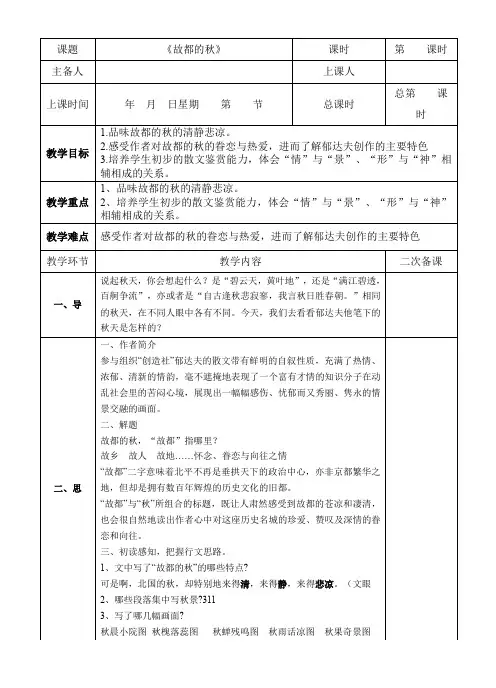

第一课时:教学设想:了解作者和背景,读懂客观现实,并在此基础上熟悉全文,体会作者的思想感情,把握散文情和景的关系。

第二课时:教学设想:在第一课时的基础上,进一步体会散文的“形”“神”及二者关系,进一步学会“以情驭景,以景显情,情景一体”的艺术手法;把握散文情和景的关系即作者主观感情与客观景物的融合(移情作用)。

三维目标知识与技能1.了解本文的脉络结构。

2.体会课文以情驭景、以景显情的主要的写法。

3.学习课文中明白晓畅、简洁清丽的语言。

过程与方法1.合作学习,了解、品味作者的语言魅力。

2.探究与活动,挖掘作品深层次的内涵。

3.思维训练,帮助学生确立阅读文学作品时体会与感悟的思想意识。

情感态度与价值观1.体会作者通过对北平的秋色的描绘所流露出来的深远幽思和孤独感。

2.陶冶学生性情,提高学生的审美能力。

教学重点学习课文由故都的秋联系到南国的秋的对比联想。

教学难点如何去体会作者通过对北平的秋色的描绘所流露出来的深远幽思和孤独感?教具准备多媒体课件课时安排2课时第一课时教学过程[导入]师:秋天,以其特有的魅力,吸引着一代又一代的骚人墨客。

从古到今,关于“秋”的诗文,可谓汗牛充栋。

故都的秋教案第一课时这是故都的秋教案第一课时,是优秀的高中语文必修上册教案文章,供老师家长们参考学习。

故都的秋教案第一课时第1篇一、教学目标1、整体感知课文,把握文章低沉的感情基调,体会作者对古都的深深眷恋的情感。

2、体会课文“形散而神不散”的散文特点,掌握文章以情驭景,以景显情,情景交融的写法。

3、品味文章优美隽永,清新雅致的语言。

4、学习美文,陶冶学生性情,提高审美鉴赏能力。

二、教学重难点1、重点:了解作者笔下的“清、静、悲凉”的秋,和作者抒发的对古都深深的眷恋之情。

2、难点:体会作者以情驭景,以景显情所创设的“物”“我”之间完美的融合与统一。

三、课时安排二课时四、教学方法情景教学法、朗读法、讨论法及点拨法五、课前预习1、自主学习本文的文学常识,了解作者及写作背景2、把握作者笔下“故都的秋”的特点3、画出文中描写的景物,和各段中表现色彩、声音的词语4、给各段景物描写添加一个小标题5、体会作者的思想情感故都的秋教案第一课时第2篇一、教学设计理念随着课程改革的深入发展,教师纷纷开始生成性课堂的教学探求。

生成性的语文课堂就好像是塞林格笔下的“麦田”:有一群孩子在课堂“麦田”里自由自在地游戏、狂奔、乱跑,新的活动不断生成。

教师就是站在那“麦田”悬崖边的守望者,守望着这片麦田,哪个孩子往悬崖边奔来,就把他捉住,不让一个孩子掉下“悬崖”,不让学生迷失于“课堂生成”。

在这堂课的设计上,以激发学生自主学习的兴致和开发性学习的欲望为起点,课堂上适度发挥主导作用,给予学生有效的价值引导和点拨,对于学生生成的单一的信息资源,通过追问补充的方式将他们带到思维的边缘,让思考“向青草更青处漫溯”。

二、教材分析《故都的秋》是新课标人教版高中一年级的教学内容,具体编排在必修2第一单元的第二篇。

本单元所选的三篇课文都是抒情散文,单元的教学要求是通过鉴赏品味语言,向深层次赏析作者的情感。

在欣赏语言的过程中,使学生从文章的“景语”里,品读出作家的独特心境,体会作者的情态与志趣。

《故都的秋》(第一课时)教学设计设计一、教学设计内容:《故都的秋》是人民教育第一版社第一版的一般高中标准实验教科书语文必修(2)第一单元的第二篇课文。

这是一篇写景状物的散文。

在这篇散文中,作者郁达夫为我们描述了北平秋季的充满诗情画意的情景,文中充满了对秋季的深切感觉,让我们领会到一种落寞、凄清、凄凉、伤感的美。

经过课文的学习,让学生去感悟秋季的深意,去品尝一种来自傲自然的美感。

二、学生剖析:我所任教的是高一年级的美术班,因为学习美术专业的缘由,学生对线条、画面、色彩的感觉能力比较强,对美的感觉能力也达到必定的水平。

这就为本课的学习供给了一个优秀的条件。

学生进入高中阶段的学习已经有一段时间,关于新课程标准所倡议的“合作、自主、研究”的学习方式有所认识,可是在课堂教学设计实践中,踊跃主动学习、深入研究的能力还不够强。

特别是部分的学生基础比较差,意会能力不够强,这也给教学设计带来必定的难度。

三、设计思想:新课程改革所倡议的新的教学设计理念,要讨教师在讲堂上转变角色,把学习的主动权交还给学生,教师只起到踊跃指引的作用,让学生真实成为学习的主人翁。

在本文的教学设计中,针对学生的现状,尽量让学生在讲堂上多思虑、多探讨。

依据学生的特色,让他们发挥专业专长,在踊跃的指引中感觉作者在文中描绘的充满诗意的画面,感觉作者对大自然的深切感悟和考虑。

让学生在动口着手动脑的过程中,培育审美的能力、想象能力和创新的能力。

四、教学设计目标 :1、知识与技术让学生经过对文中要点意象和语言的掌握,感觉文章所表现出来的美感。

同时经过动口着手动脑,培育学生的语言表达能力、着手能力和思虑能力。

2、过程与方法在教学设计过程中,主要经过学生的朗诵、绘画,去感觉作者所传达的思想感情,把自己关于北平秋季的感觉变为画面。

同时借助多媒体增补一些有关的材料和信息。

3、感情态度和价值观经过对文章中秋季景色描述的品尝,培育学生热爱大自然,热爱现实生活的优秀的生活态度,培育学生对自然美景和生活环境的感悟能力。

高一语文 总第52课时 班级: 姓名: 制作人:夏占会 日期:11月4日

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色--------唐•王勃

《故都的秋》学案(第一课时)

【学习目标】

1、了解作者及相关的文学知识,了解作品创作的时代背景。

2、体会故都的秋的“清”、“静”、“悲凉”的特点;

【知识链接】

一、作者信息

郁达夫(1896-1945),原名郁文,浙江富阳人。

现代著名的小说家、散文家。

出身于一个

知识分子家庭。

从小熟读唐诗宋词和小说杂剧。

曾赴日本留学,与郭沫若等发起创造社。

1921

年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生巨大的影响。

先后在北大、武昌师大、广东大学任教。

1930年3月参与发起成立左联”。

抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡苏门答腊岛坚

持抗战。

1945年9月被日本宪兵杀害。

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。

主要作品有《沉

沦》《春风沉醉的晚上》《出奔》《她是一个弱女子》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪。

散文以游记著称,情景交融,文笔优美,自成一家。

二、背景简介

从1921年到1933年4月,郁达夫用相当大的精力参加左翼文艺活动和进行创作。

由于

国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫从1933年4月由上海迁居杭州,1936年2月离杭赴福

州,在杭州居住了三年。

在这段时间里,他思想苦闷,创作枯竭,过得是一种闲散安逸的生活,并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和离群索居的寂

寞。

在游山玩水过程中,写了 许多游记,这是他在这段时期创作的主要收获,为我国现代游

记的发展作出了贡献。

1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了

故都的“秋”味,并写下了优美的散文——《故都的秋》。

【学习过程】

自学指导一:自读课文,独立完成下列试题, 8分钟后检查自学效果。

1.熟读课文,给下列加点字注音。

散文钞.( ) 一椽.( ) 潭柘.( )寺 落蕊.

( ) 橄榄..( )( ) 普陀.( )山 房檩.( ) 廿.

( )四桥 着.( )衣 混沌.( ) 椭.( )圆 2.利用工具书和课下注释,解释下列词语

(1)混混沌沌:

(2)一椽破屋:

(3)落寞:

(4)一叶知秋:

(5)不能自已: 自学指导二:整体感知课文。

10分钟时间速读课文并完成下列问题。

1.题目是文章的线索,其中“故都”明确了___________________________,“秋”明确了

_________________________。

为什么不用“北平的秋”代替?

2.在作者的笔下,北国的秋和南国的秋各具有什么样的特点?运用什么样的手法?抒发了作者怎样的情感?

3.文章的文眼是哪一句?

4.作者不远千里赶去北平的理由是什么?

5.作者共描绘了几幅“故都秋景图”?请用简洁的语言概括图画内容。

(四字短语)

【当堂训练】时间:15分钟。

(填空每空2分,选择题每题3分)

(a)不逢北国之秋,已将近十余年了。

(b)在南方每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声。

(c)在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,甲一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,乙到青天下驯鸽的飞声。

(d)从槐树叶底,朝东丙数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,丁对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

(e)说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。

(f)最好,还要在牵牛花底,叫长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。

①在下面所列的词语中,给文中空缺处甲、乙、丙、丁选择恰当的词。

煮、泡、冲、烫;漫、细、忙、点;听得、听见、细听、聆听;洒、射、漏、照

甲处()乙处()丙处()丁处()

②b句中作者列举了五处饱含秋意的景观,但用笔极简,其原因是(

A.这些景观虽富于秋的特色,但都为人所写过,作者要另辟蹊径,故而一笔带过。

B.这些景观虽富于秋的特色,但不足表现作者的情感,仅以此衬托,故而用简笔。

C.这些景观虽富于秋的特色,但一般人只是感觉得到却说不出来,故而一笔带过。

③作者从_________、_________、_________方面来描绘清晨在院中见到的景象,读来亲切感人。

这是因为作者把个人的心情与故都的秋色自然地融化在一起,________的眷恋,_________的落寞。

④d句中说:“自然而然地感觉到十分的秋意”,那么,e句中的评议是否多余?

答:_____________________________________ 。

⑤作者在f句中要求在“牵牛花”下还需有“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”作为“陪衬”,是因为( )

A.只有这样,才构成一幅完整的图画,秋天的气氛才会显得更加和谐。

B.只有这样,才能让人更加体会到秋的意韵,理解作者无可奈何的心情。

C.只有这样,才能显出牵牛花昂扬的生命力,借以比喻作者不息的追求。

组长意见:

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下——战国楚•屈原《九歌•湘夫人》。