黄鹤楼与登金陵凤凰台对比

- 格式:docx

- 大小:7.45 KB

- 文档页数:2

李白的《登金陵凤凰台》和崔颢的《黄鹤楼》,谁更厉害?说太白《登金陵凤凰台》“抄袭”崔颢《黄鹤楼》的,多是被“太白搁笔”这美谈所误导,太白确实“抄袭”过《黄鹤楼》,但那首诗叫《鹦鹉洲》。

崔颢《黄鹤楼》昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

李白《鹦鹉洲》鹦鹉来过吴江水,江上洲传鹦鹉名。

鹦鹉西飞陇山去,芳洲之树何青青。

烟开兰叶香风暖,岸夹桃花锦浪生。

迁客此时徒极目,长洲孤月向谁明。

两首诗的形制完全相同,都是“半古半律”,前二联古风,后二联则是整饬的律句。

《黄鹤楼》连用三个黄鹤,《鹦鹉洲》则连用三个鹦鹉。

《黄鹤楼》第四句出现“空悠悠”的三平尾,《鹦鹉洲》就跟上“何青青”的三平尾。

《黄鹤楼》写乡愁,《鹦鹉洲》的愁则更丰富一些,你也可以理解是乡愁(迁客),也可以理解是“怀才不遇(月向谁明)”之愁。

《黄鹤楼》其实是半首古风+半首律诗,当然不是格律诗的正格,那为什么历来诗论尽皆推崇,严羽更在《沧浪诗话》中定其为“唐人七言律第一”呢?我认为黄白山在《增订唐诗摘钞》里的评最能说明,他说:“前半一气直走,竟不作对,律之变体。

”前四句一气直下,连用三黄鹤,读来却流利鲜活,第四句忽然转到白云,飘然又不突兀,是盛唐气象,三四句本应对仗,这里也都舍去,所以这是格律诗的变体。

变体二字并不是简单的区别于正格,盛唐时,格律诗处于发展阶段,《黄鹤楼》正是崔颢对格律诗创作所作的尝试,这是一个“从无到有”或者说“强强联合”的过程,而这过程所孕育出的作品,也便是弥足珍贵的。

反观太白《登金陵凤凰台》,凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

此诗除了四五句失粘(上一联下句第二字与下一联上句第二字平仄相同为粘)外,完全符合格律,每一句都是整饬的律句,这是与《黄鹤楼》的半古半律有明显区别的。

崔颢《黄鹤楼》与李白《登金陵凤凰台》都是传颂千古的名篇,在中国古代诗话中对两诗之品鉴比较,其作为一个话题,历来众说纷纭,莫衷一是。

对此,我觉得这两首诗都是同中有异、各擅胜境的佳作并没有什么优劣之分。

所以在这里只是将我发现的两诗异同点拿出来进行简单的对比。

先看相同点,首先,从诗作的题材来看,二诗皆从虚处生发,登临抒怀。

崔诗借黄鹤楼命名的传说落笔,然后生发开去。

黄鹤楼因在湖北武昌的黄鹤山(又名蛇山)而得名。

传说古代仙人王子安乘鹤过此,也有说三国时费祎在此驾鹤登仙。

在无限的时空中有种仙去楼空、岁月不再的寂寞遗憾之情。

后半首诗实写诗人在楼上眺望汉阳城还有鹦鹉洲的芳草绿树,只是在烟波江上,何处是归程呢?思乡之情恰如眼前浩渺的一江水,顿时一股愁绪涌上心头。

李诗由写凤凰台的传说起笔。

相传南朝刘宋永嘉年间有凤凰集聚在金陵凤凰山,于是在此筑台,山和台由此得名。

如今凤去台空,六朝的繁华一去不复返,唯有长江的水在不停地流着。

此时李白的目光落在眼前的大自然和江水中,只是他非常遗憾不能回到长安一展其雄才大略。

其二,从体裁形式上看,两诗均为七言律诗,南宋严羽《沧浪诗话·诗评》认为:“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。

”直至清人孙诛编选的颇有影响的《唐诗三日首》,还把崔颢的《黄鹤楼》放在“七言律诗”的首篇。

李白很少写律诗,而《登金陵凤凰台》却是唐代的律诗中脍炙人口的杰作。

其三,在用韵上,二诗都是意到其间,天然成韵。

语言也流畅自然,不事雕饰,潇洒清丽。

作为登临吊古之作,李诗更有自己的特点,它写出了自己独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。

其四,借景抒情,寓情于景,情景交融得天衣无缝。

《黄鹤楼》中,诗人面对“汉阳树”和“鹦鹉洲”时触发了个人羁绊异乡的旅怀愁思;《登金陵凤凰台》中作者在面对三山二水之时抒发出忧国忧民忧君的愁绪,含蓄而又深远。

第五,在写法上,两者有一定的相似之处,崔诗的开篇以突兀的起势连续调用三个“黄鹤”入诗,并从虚处生发出去,意中有象、虚实结合。

古诗词对比赏析阅读①无限情思寄楼台《黄鹤楼》和《登金陵凤凰台》都是因楼名而起兴,进而由传说展开遐想,抚古思今,感慨盛衰变化,接下来回归对眼前实景的描写,最后在此基础之上抒发愁情。

黄鹤楼[唐]崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历①汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关②何处是?烟波江上使人愁。

[注释]①历历:清楚可数。

②乡关:故乡。

[诗歌鉴赏]这首诗是吊古怀乡之佳作。

诗人登临古迹黄鹤楼,泛览眼前景物,即景而生情,诗兴大作,脱口而出,一泻千里。

既自然宏丽,又饶有风骨。

真是信手而就,一气呵成,成为历代所推崇的珍品。

登金陵凤凰台[唐]李白凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘①。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日②,长安不见使人愁。

[注释]①古丘:古坟②浮云蔽日:比喻奸臣蒙蔽君主。

[诗歌鉴赏]李白年轻时第一次来到黄鹤楼,站在楼上看长江远景,心潮澎湃,即刻诗性大发。

怎奈眼前有景道不得,崔颢题诗在心头。

后来,李白登金陵凤凰台时,用崔颢这首诗的韵律写下了《登金陵凤凰台》。

[对比阅读]这两首诗虽都是触物兴感、登临抒怀之作,但却各有兴会,各抒其情,各擅胜境。

崔颢的诗突出的是乡愁,确实其对乡愁的抒写动人情肠,将中国人普遍具有的怀乡情结表现得气概苍莽、出神入化,特别呈现出一种突破格律、“不法而法”的奇崛之美。

而李白的《登金陵凤凰台》呈现出诗人关注现实、注意国家命运、渴望对国家有贡献的忧国伤时的心情。

②夜里赏花古人赏花总是别有一番情味,借景抒情的大有人在,白居易的《惜牡丹花》和苏轼的《海棠》同样写夜里赏花,二者所抒发的感情却大不相同。

惜牡丹花[唐]白居易惆怅①阶前红牡丹,晚来唯有两枝残。

明朝②风起应吹尽,夜惜衰红把火看。

[注释]①怅:伤感,愁闷,失意。

②明朝:明天。

[诗词鉴赏]诗文通过独特的视角,写出了作者对翰林院中牡丹的厚爱,以及因为花期将过而产生的恋恋不舍的复杂心态。

崔颢《黄鹤楼》和李白《登金陵凤凰台》二诗比较《黄鹤楼》昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

《登金陵凤凰台》凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

在我国浩如烟海的诗作中,能被千古传诵,万人争咏的佳作不少,但象崔颢的《黄鹤楼》和李白的《登金陵凤凰台》那样,不仅千百年来脍炙人口,且后世文人不断地为它们的优劣争讼不已的现象,则十分罕见。

关于这两首诗,曾经有过这样的传说,李白登黄鹤楼本欲赋诗,因见崔颢的《黄鹤楼》诗,为之敛手,云:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。

”后来游金陵凤凰台,遂作《凤凰台》诗,欲拟之以较胜负。

这些记载,见于《唐才子传》和《唐诗纪事》等多种著作,故尔基本可信。

两诗诞生后,便有所谓优劣之争。

相当多的人以崔诗为优,严羽云:“唐人七律,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。

”(《沧浪诗话·诗评》)李梦阳云:“一气浑成,净亮奇瑰,太白所以见屈。

”(删补唐诗选脉笺释会通评林·盛七律)吴昌祺亦云:“不古不律,亦古亦律,干秋绝唱,何独李唐”。

(《删订唐诗解》)而金圣叹则说得更彻底:“(李白)当日定宜割爱,竟让崔家独步。

”(《贯华堂选批唐才子诗》卷二)明确提出李白此作多余,应该藏拙让贤。

不过,为太白鸣不平者也大有人在,唐汝询评李诗曰:“为词造意,俱深于崔。

”(《唐诗解》卷四十)周敬日:“读此诗,知太白眼空法界,以感生愁,勍敌黄鹤楼,一结实胜之。

”(删补唐诗选脉笺释会通评林·盛七律)今人施蛰存也云:“李白此诗,从思想内容,章法,句法来看,是胜过崔颢的。

”[①]当然,也有一些折中说法,如方回云:“太白此诗,与黄鹤楼相似,格律气势,未易甲乙。

”(《瀛奎律髓》卷一)刘克庄云:“今观二诗,真敌手棋也。

”(《后村诗话前集》卷一)张步云先生说:“崔诗超绝,李诗意胜,各有千秋,不能轩轾。

李白《登金陵凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》之比较摘要:李白《登金陵凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》都是唐朝著名的七言律诗,评价很高,但也有一些争论。

本文将这两首诗比较之后,找出相似点与不同点,最终认为李白的《登金陵凤凰台》无论是思想内容还是艺术表现方面都比崔颢的略胜一筹!关键词:李白崔颢继承出新青出于蓝而胜于蓝一个地方不仅要有自然景观,而且还要有人文景观,一个地方不仅有人文之胜,而且有自然之美,这二者珠联璧合,才能使这个地方声名远扬。

岳阳楼、黄鹤楼、滕王阁就是这样。

岳阳楼是因为有范仲淹的一篇记还有杜甫的一首诗,还有其他很多人的作品(包括李白);黄鹤楼就有崔颢的这首七律,滕王阁就是王勃的《滕王阁序》,鹳雀楼就是王之涣的诗。

这也就拉开了李白与崔颢之间的序幕!他们之间最深的渊源也就在于那两首诗——《黄鹤楼》和《登金陵凤凰台》!众所周知,盛唐诗人崔颢在游览蛇山时,写下了脍炙人口的《黄鹤楼》诗篇。

诗扬人名,人以诗贵。

其他在黄鹤楼题写诗句的人们,一时间黯然失色,连同他们的诗句,好像都萎缩到墙角去了。

崔颢于是诗名大振。

恰在这时,李白因被排挤,离开长安来到这里。

游鹤山,登黄鹤楼,续写惊人之作,丰满诗仙的诗囊。

他兴致勃勃地登上层楼,胜景扑面,诗情跃跃,心赏口吟,正欲成篇之时,忽然在墙上发现数行文字,墨迹尚新。

于是站住脚根,随随便便地默诵起来。

越读越觉得吃惊,几至读到“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”时,内心激动得发抖。

读完全篇,默立良久,方才慨然叹道:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。

”悻悻而去。

崔颢是开元进士,累官司勲员外郎,也被称作“有俊才”的诗人,写过长干曲十首,其一“君家何处住?妾住在横塘。

停船暂借问,或恐是同乡。

”亲切动人。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

此诗前半首用散调变格,后半首就整饬归正,实写楼中所见所感,写从楼上眺望汉阳城、鹦鹉洲的芳草绿树并由此而引起的乡愁,这是先放后收。

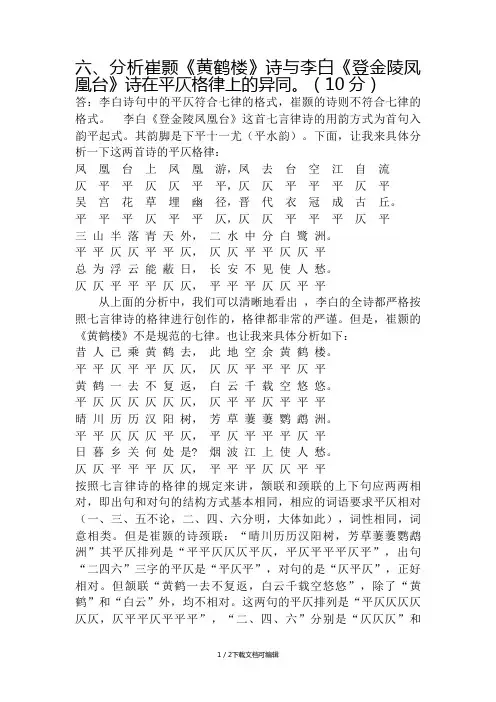

六、分析崔颢《黄鹤楼》诗与李白《登金陵凤凰台》诗在平仄格律上的异同。

(10分)答:李白诗句中的平仄符合七律的格式,崔颢的诗则不符合七律的格式。

李白《登金陵凤凰台》这首七言律诗的用韵方式为首句入韵平起式。

其韵脚是下平十一尤(平水韵)。

下面,让我来具体分析一下这两首诗的平仄格律:凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流仄平平仄仄平平,仄仄平平平仄平吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

平平平仄平平仄,仄仄平平平仄平三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平从上面的分析中,我们可以清晰地看出,李白的全诗都严格按照七言律诗的格律进行创作的,格律都非常的严谨。

但是,崔颢的《黄鹤楼》不是规范的七律。

也让我来具体分析如下:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

平平仄平平仄仄,仄仄平平平仄平黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

平仄仄仄仄仄仄,仄平平仄平平平晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

平平仄仄仄平仄,平仄平平平仄平日暮乡关何处是? 烟波江上使人愁。

仄仄平平平仄仄,平平平仄仄平平按照七言律诗的格律的规定来讲,颔联和颈联的上下句应两两相对,即出句和对句的结构方式基本相同,相应的词语要求平仄相对(一、三、五不论,二、四、六分明,大体如此),词性相同,词意相类。

但是崔颢的诗颈联:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”其平仄排列是“平平仄仄仄平仄,平仄平平平仄平”,出句“二四六”三字的平仄是“平仄平”,对句的是“仄平仄”,正好相对。

但颔联“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,除了“黄鹤”和“白云”外,均不相对。

这两句的平仄排列是“平仄仄仄仄仄仄,仄平平仄平平平”,“二、四、六”分别是“仄仄仄”和“平仄平”,这里只有出句的第四字改作平声才能合律。

另外,出句以“三仄”收尾,对句以“三平”结束,犯了诗律的大忌。

这两首诗的押韵韵部相同,都是押传统的“平水韵”下平声【十一尤】韵。

中央广播电视大学开放教育新疆广播电视大学本科毕业论文李白《登金陵凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》的比较第三稿作者:肖玲学校:巴州电大专业:汉语言文学年级:2009年秋学号:0965001252895指导教师:潘天庆2011年10月李白《登金陵凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》的比较目录摘要 (1)关键词 (1)绪论 (1)一.相同相似并不等于机械模仿 (2)(1)体裁相同 (2)(2)评价相近 (2)(3)内容部分相似 (3)(4)景色相似 (3)(5)韵部相同 (4)二.相异之处就是创新.........................................................................................5.(1)思想内容有差异 (6)(2)艺术形式有精粗 (8)结论 (10)注释 (11)参考文献................................................................................................................ . (11)李白《登金陵凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》的比较摘要:崔颢的《黄鹤楼》与李白的《登金陵凤凰台》都是唐朝著名的七言律诗,后人对它们的评价很高。

但是,也有一些争论,难分高下。

本文将这两首诗进行比较,找出二者之间的相同点和不同点后,最终认为李白的《登金陵凤凰台》无论是思想内容方面,或者是艺术表现方面,都要比崔颢的《黄鹤楼》略胜一筹。

关键词:崔颢《黄鹤楼》李白《登金陵凤凰台》七言律诗相同相似继承创新“青出于蓝而胜于蓝”绪论崔颢的《黄鹤楼》与李白的《登金陵凤凰台》都是盛唐时代著名的七言律诗。

历代以来,各种唐诗选本都把他们这两首诗一起选进书中。

历代的诗话评论家都把他们的这两首诗进行过比较分析、试图分个高低,争论非常激烈。

很多人认为李白的《登金陵凤凰台》只不过是模仿崔颢的《黄鹤楼》而作,没有什么创新。

李白《凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》之比较作者:吴剑来源:《湖南教育·中》2012年第12期自从天宝年间李白遭受排挤愤而出游到金陵写下了《登金陵凤凰台》之后,历朝各代直至当今的诗论家们便反复再三、没完没了地将他的《凤凰台》与崔颢的《黄鹤楼》作思想上、艺术上诸多方面的比较、考究和评论,企图从中得出到底是李优于崔,还是崔优于李的绝对结论来。

严羽著在《沧浪诗话》中说,“当以崔颢《黄鹤楼》第一”;吴昌祺在评论《凤凰台》时也说它“岂能比肩《黄鹤楼》”(《删订唐诗解》);刘克庄虽然貌似公允,以“真敌手棋也”论之(《后林诗话》);王琦也和了稀泥,说什么“调当让崔,格则逊李”(《李白全集》注释)。

而今人张孟麟先生则一反古人的姿态,直言不讳地声称要纠正前人的偏见,提出了“李诗超过崔诗”“崔不如李”的“新颖”的立论。

其实,古人“抑李扬崔”也罢,今人如张先生“崇李抑崔”也罢,他们共同的谬误在于忽视了重要的一点:《凤凰台》与《黄鹤楼》没有多少可比性。

把不可比拟的物事牵强作比,永远也比不出个什么结果来,就像没有谁能指出杨玉环与谢飞燕哪一个更美些一样。

《凤凰台》是《黄鹤楼》成篇多年以后,李白在远离“黄鹤楼”几千里之外的金陵写出来的,其写作时间、地点、景物和心态都与崔颢写《黄鹤楼》无一类同,毫不相干。

本来就自在独立的诗篇,你老要比,怎么个比法?如果把《黄鹤楼》与《凤凰台》作些具体而简略的分析,我们更可得知,各在固有的坐标上熠熠生辉的名作是没有优劣之分的。

先看看崔颢的。

崔颢的《黄鹤楼》很多人都读过:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁!一般地说,登山临水的作品很容易落入俗套,甚难做好。

崔颢写这首诗时,聪敏地预计到如果用平常的笔法是难以把这闻名遐迩的“黄鹤楼”写好的,就果敢地另辟蹊径,摆脱了传统的平仄、格律樊篱,凭借人所皆知的神话传说,在诗的开篇以突兀的起势连续调用三个“黄鹤”入诗。

李白《登金陵凤凰台》与崔颢《黄鹤楼》争论了上千年,这两

首诗谁优谁劣呢?

黄鹤楼》和《登金陵凤凰台》是我国文学宝库中登高抒怀的姊妹篇,是两颗各呈异彩的明珠,是值得我们永远珍视和鉴赏的.

《黄鹤楼》即兴而出,浑然天成,如同行云流水一般;《登金陵凤凰台》效仿《黄鹤楼》诗句字字皆千锤万炼,更具章法.一幅是天然山水图,则另一幅是精细的人工美卷.

《登金陵凤凰台》作为格律的这首诗比古风诗更能表现一股旺盛的气势.这大概也是格律盛行一千多年而古风逐渐衰微的原因吧.

第二,在《登金陵凤凰台》中“吴宫花草”和“晋代衣冠”成了“埋幽径”和“成古丘”,表现出李白对权贵的蔑视和嘲弄,这是《黄鹤楼》中所没有的.

第三,《黄鹤楼》中,诗人面对“汉阳树”和“鹦鹉洲”时触发的只是个人羁绊异乡的旅怀愁思;而《登金陵凤凰台》则能在面对三山二水之时抒发的是忧国忧民忧君的愁绪,含蓄而又深远.这样就显得《黄鹤楼》器量不够,用今天的时髦话说是“思想境界不高”.

众所周知,李白是个自负的诗人,他推崇崔颢“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”,决心效仿并超越他,他先效仿地些了《鹦鹉洲》自觉不及,后才写下《登金陵凤凰台》,《黄鹤楼》开创在先,得开风气之首;《登金陵凤凰台》效仿在后,然也后来居上.

因为开创者总是主动的,显得自由自在,且让人感觉立意新奇;而效仿却是被动和受束缚的,即使是同等精彩也会输人半酬,在这种情况下李白依然表现超凡.

两颗登楼抒怀的诗词明珠同时闪耀万古光芒.。

崔颢《黄鹤楼》与李白《金陵凤凰台》对比在对比两首诗之前,我们先来通读两首原诗如下:黄鹤楼崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

登金陵凤凰台李白凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

在读完全诗后,我们可以发现无论是在结构、内容还是表达情感上,都有颇多的相似点,因此,后世多流传着这样一个说法,即李白登临黄鹤楼时,想要题诗,见崔颢的《黄鹤楼》在上,大感震惊,自知难以超越,遂搁笔不作,并说出了那句广为人知的“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。

后来,李白登临凤凰台时,依旧对此事恋恋不忘,遂写出了《登金陵凤凰台》与《黄鹤楼》争胜。

当然,这只是一个传说,事实究竟如何我们还是需要从诗的本身出发。

下面,我就从时代背景,表现手法,诗的形象,主旨情感等方面对俩首诗作比较。

相似点:1.诗的内容首联相似:“空余黄鹤楼”与“台空江自流”表达手法相似,并且内容相似,都写出了仙人离去,人去楼空的场景。

字词重复:《黄鹤楼》一诗中“黄鹤”重复了三次,而《登金陵凤凰台》一诗中“凤“字也重复了三次,都起到了强调的作用。

最后一句相似:崔诗“烟波江上使人愁”与李诗“长安不见使人愁”最后三字“使人愁”相同,都抒发了作者内心的愁思。

2. 时代背景、作者遭遇以及表达情感崔颢与李白都是唐代著名诗人,俩人都生在同一时代,俩人的仕途都不顺利,崔颢才华横溢,满腔抱负,却一生为官不超过六品,而李白的一生怀才不遇,故而俩人在诗词创作的诸多方面所流露的情感相似,崔诗“白云千载空悠悠”与李诗“晋代衣冠成古丘”都表达了对时光流逝的感叹。

3.诗的结构及韵律两首诗都为七言律诗,在用韵上,二诗天然成韵,语音流畅4.诗的题材两首诗皆为登临抒怀之作不同点:1.逐联对比首联:崔诗“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”写仙人驾鹤西去,人去楼空的场景,在此联中,作者用“昔人”一词来表示仙人,拉进了自己与仙人的距离,李诗“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流”连用三个“凤”字写凤去台空的场景,突出仙人的神秘。

施蛰存:李白的《凤凰台》比崔颢的《黄鹤楼》好,原因有三点崔颢的《黄鹤楼》,是唐诗中的不朽名篇,自诞生之日开始,便备受世人的称赞。

同时代的李白,在黄鹤楼上看到崔颢的这首诗,直叹“眼前有景道不得,崔颢有诗在上头”。

但他压不住自己的好胜心,模仿着写了一首《鹦鹉洲》,画虎类犬,很不成功。

后来他登上金陵凤凰台,又模仿《黄鹤楼》的形式,写了一首《登金陵凤凰台》,写得不错,算是李白最好的七言律诗了,也是李白唯一入选《唐诗三百首》的七言律诗。

毛主席书《登金陵凤凰台》由于李白的《登金陵凤凰台》模仿了崔颢的《黄鹤楼》,便免不了被人们拿来比较,历来评者,大都认为李白写得不错,但还是比不上崔颢,而施蛰存先生则认为,李白的《登金陵凤凰台》比崔颢的《黄鹤楼》要好。

崔颢《黄鹤楼》昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

李白《登金陵凤凰台》凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

施蛰存先生是现当代著名文学家,同时也是古典文学研究专家,他写的《唐诗百话》,是每一位喜欢唐诗的人不可不读的好书,书中《黄鹤楼与凤凰台》一篇,就为我们解读李白和崔颢的这两首诗,并认为李白的《登金陵凤凰台》比崔颢的《黄鹤楼》好,原因有三点。

施存蛰先生首先,李白的《登金陵凤凰台》比崔颢的《黄鹤楼》在艺术手法上更为简练。

施蛰存先生认为:“崔诗开头四句,实在是重复的,这四句的意境,李白只用两句就说尽了,这就是李胜崔的地方。

”“李白以两句概括了凤凰台,在艺术手法上比崔颢简练。

”而“崔颢诗一起就是四句,占了律诗的一半,余意不免局促。

”其次,李白的《登金陵凤凰台》起承转合清楚明白,而崔颢的《黄鹤楼》思想过程逻辑不清,句与句之间联系不够紧密。

施蛰存先生说:“试问'晴川历历’、'春草萋萋’与'乡关何处是’有何交代?这里的思想过程,好像缺了一节。

崔颢《黄鹤楼》与李白《登金陵凤凰台》都是传颂千古的名篇,在中国古代诗话中对两诗之品鉴比较,其作为一个话题,历来众说纷纭,莫衷一是。

对此,我觉得这两首诗都是同中有异、各擅胜境的佳作并没有什么优劣之分。

所以在这里只是将我发现的两诗异同点拿出来进行简单的对比。

先看相同点,首先,从诗作的题材来看,二诗皆从虚处生发,登临抒怀。

崔诗借黄鹤楼命名的传说落笔,然后生发开去。

黄鹤楼因在湖北武昌的黄鹤山(又名蛇山)而得名。

传说古代仙人王子安乘鹤过此,也有说三国时费祎在此驾鹤登仙。

在无限的时空中有种仙去楼空、岁月不再的寂寞遗憾之情。

后半首诗实写诗人在楼上眺望汉阳城还有鹦鹉洲的芳草绿树,只是在烟波江上,何处是归程呢?思乡之情恰如眼前浩渺的一江水,顿时一股愁绪涌上心头。

李诗由写凤凰台的传说起笔。

相传南朝刘宋永嘉年间有凤凰集聚在金陵凤凰山,于是在此筑台,山和台由此得名。

如今凤去台空,六朝的繁华一去不复返,唯有长江的水在不停地流着。

此时李白的目光落在眼前的大自然和江水中,只是他非常遗憾不能回到长安一展其雄才大略。

其二,从体裁形式上看,两诗均为七言律诗,南宋严羽《沧浪诗话·诗评》认为:“唐人七言律诗,当以崔颢《黄鹤楼》为第一。

”直至清人孙诛编选的颇有影响的《唐诗三日首》,还把崔颢的《黄鹤楼》放在“七言律诗”的首篇。

李白很少写律诗,而《登金陵凤凰台》却是唐代的律诗中脍炙人口的杰作。

其三,在用韵上,二诗都是意到其间,天然成韵。

语言也流畅自然,不事雕饰,潇洒清丽。

作为登临吊古之作,李诗更有自己的特点,它写出了自己独特的感受,把历史的典故,眼前的景物和诗人自己的感受,交织在一起,抒发了忧国伤时的怀抱,意旨尤为深远。

其四,借景抒情,寓情于景,情景交融得天衣无缝。

《黄鹤楼》中,诗人面对“汉阳树”和“鹦鹉洲”时触发了个人羁绊异乡的旅怀愁思;《登金陵凤凰台》中作者在面对三山二水之时抒发出忧国忧民忧君的愁绪,含蓄而又深远。

第五,在写法上,两者有一定的相似之处,崔诗的开篇以突兀的起势连续调用三个“黄鹤”入诗,并从虚处生发出去,意中有象、虚实结合。

李白的《登金陵凤凰台》和崔颢的《黄鹤楼》,谁更厉害?李白的《凤凰台》和崔颢的《黄鹤楼》都是唐代登临诗的佳作,不仅如此,李白还盛赞过崔颢的这首诗。

李白登黄鹤楼时,欲待作诗一首,结果抬头发现了崔颢的这首诗,十分欣赏,感叹道:'眼前有景道不得, 崔颢题诗在上头。

'后来登金陵凤凰台的时候,终于找到机会写了这首诗,而且从诗句上看,明显是有对《黄鹤楼》诗致敬的意思,看那凤去台空的情节和崔颢的'空余黄鹤楼'多么相似,连最后三个字'使人愁'都是直接复制过来的。

有了李白自己对崔颢《黄鹤楼》的这种坦然的欣赏,再加上崔诗也的确写得出彩,所以历代诗论家便像得了令箭一样,在对比这两首诗的时候,纷纷贬李崇崔。

笔者以为这实在是有点跟风。

崔颢的诗的确是好,意境浑融,音律上有种阔大和苍凉,十分让人动容。

但李白的这首《登金陵凤凰台》,也并非就不如这首《黄鹤楼》,起码单在思想境界上,就比崔颢的《黄鹤楼》要更胜一筹。

因此笔者认为,这两首登临诗在格局上看,李白胜;在意境上,崔颢胜。

而在总体上,二诗不相上下。

一、《黄鹤》一诗成绝响黄鹤楼 / 登黄鹤楼崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

崔颢的《黄鹤楼》,起调就高,一吟便成绝响。

他用四句写了一个事情:仙人乘鹤,人去路空。

但'黄鹤''白云',引人联想到神秘悠远的传说和历史人世的浩荡,'悠悠'更是从音律和意境上加重了这种悠远,使人产生历史的迷离感。

而前四句还是古诗气度,后四句突然转入律诗格调,'晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

'对仗极其工巧,在格律上和前面其实是有点不太合的,但在音韵上却比较妙,意思上也对接了前句,描写的是孤独的延伸,结尾转到乡愁这万古情怀,起承转合之下,十分让人动容。

其实崔颢的这首诗,最精彩的在于前四句,虽说容量小,四句话就说了一件事,但是却婉转悠远,尽显历史感,许多人都赞颂这四句,甚至还有人说应该去掉后四句,只留前面更成绝响。

崔颢《黄鹤楼》李白《登金陵凤凰台》阅读答案对比赏析崔颢《黄鹤楼》李白《登金陵凤凰台》阅读答案对比赏析黄鹤楼[唐]崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

[唐]李白凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

1.两首登临诗结构上起承转合,有着相似之处,请结合作品简要分析。

(4分)2.两首诗的尾联都提到“使人愁”,但所指不同。

请结合作品简析“愁”的内涵。

(4分)参考答案1.两首诗都是因楼名而起兴,紧扣题目;进而由传说展开遐想,抚古思今,感慨盛衰变化;接下来回归对眼前实景的描写;最后在此基础之上抒发愁情。

2.崔诗尾联写诗人于日暮时分,目睹江上烟波笼罩,发出“乡关何处是”的感慨,属于触景生情,抒发的是羁旅怀乡之愁;李诗尾联写诗人由浮云蔽日生发联想,感慨“长安不见”,既是写景,也是用典,抒发的是忧国怀君之愁。

二:(1)两首诗的结句都有“使人愁”三个字,请指出两首诗中“愁”的内容各是什么?(4分)(2)两首诗在构思上有着相似之处,请结合诗作内容简要分析。

(4分)参考答案(1)催诗抒发游子飘泊天涯的思乡之愁;李诗则抒发自己爱国忧国之情和报国无门之愁。

(2)两诗首联都从楼台命名的传说落笔,然后展开想象;颔联通过古与今、幻想与现实的对照,把古今盛衰的历史变化和人事兴亡的悲哀做了高度的艺术概括,为全诗定下吊古伤今的基调;颈联则由古及今,极目远眺,着笔于眼前实景的描绘;尾联即景生情,都以“愁”字作结。

从律诗的起、承、转、合来看,颇有章法。

对比赏析《黄鹤楼》是唐代诗人崔颢创作的一首七言律诗,被选入《唐诗三百首》。

此诗描写了在黄鹤楼上远眺的美好景色,是一首吊古怀乡之佳作。

前四句写登临怀古,后四句写站在黄鹤楼上的所见所思。

诗虽不协律,但音节浏亮而不拗口。

黄鹤楼和凤凰台黄鹤楼和凤凰台薛国庆中国的登临诗连篇累牍,古人喜登临是源于其中有着深厚的文化意蕴,有着倾注迟暮感、沧桑感和未来感的时空组合。

从美学角度揣摩,登高带来的空间转换可能使生命的存在感产生错觉,使自身达于朝向宇宙的参与、对话和交流,能筛除掉一些尘俗琐屑的信息,进而唤醒情感体验和知识积累,超越时空去感受心中的理想境界,确立出自身价值尺度的崭新定位,审视出自己应对社会、人生和生命的本质姿态,去发现自我最本真最透明的生命质感,进而在瞬间获得一种激动的陌生宣泄、一种具有历史感的孤独憧憬,这种人和自然的理性隔离所迸发出的感伤情调往往可以流溢出词章。

所以我们读到辛弃疾“爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁”的时候应该理解了,登高、临远、送将归时所激发的愁情是有利于创作的心理环境,兴感动情了就可能有感而发或不平则鸣,诗文都是感动的副产品,如果你非要追求这个副产品,你就要去营造适合你感动的心理环境,所以古人喜登临也就自然而然了。

俄罗斯思想家别尔嘉耶夫指出:“艺术是人脱离世界重荷和世界畸形的一种解救,是生命的转换,是向另一个世界迸发的通道”。

到哪里去寻找这种解救、转换和通道呢?登临带来的时空转换、思绪往返、天人对话无疑是对诗人心灵体验和生命知觉的最大救赎,其中既有补偿性的心灵自足,又有迫不及待的惆怅滋味,有与现实割裂的苦楚和悲怆,甚至还有胶着在一起的依恋、失落、逃避、湮灭的无奈宿命,而这些正是艺术的心灵归宿和精神境界。

纵观古今登临之作,大多慷慨超越,开阔雄健,壮怀激烈,抒发了热爱自然之情、抚今怀古之情、思乡怀人之情、忠君忧国之情、伤时愤世之情;凸显了想象美、夸饰美、意境美、含蓄美、悲凉美和感伤美等多种艺术特点,也丰富了后人的艺术思维和审美情趣。

提到登临诗,人们往往喜欢把崔颢的《黄鹤楼》和李白的《凤凰台》相提并论,两诗同体同韵,意境、思想、手法也颇为相似,艺术魅力均可谓脍炙人口难分伯仲,而且两首诗为同时代人所作,却存在一定的文学传承关系,放在一起比较比较还是很有意思的,但非要一决高下整出笔墨官司来就没必要了,当年的两个诗人都没去计较,我们后人瞎起劲什么,所以本文只是希望比较一二以彰显登临诗的魅力,仅此而已,率先申明,冀勿落好事者口实。

登金陵凤凰台与黄鹤楼登金陵凤凰台与黄鹤楼黄鹤楼这首诗是送别,而登金陵凤凰台更多的则是怀古。

登金陵凤凰台与黄鹤楼这两首诗具体有什么异同之处呢?下面是小编精心整理的登金陵凤凰台与黄鹤楼,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

黄鹤楼 [唐]崔颢昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

登金陵凤凰台 [唐]李白凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,一水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

注:(一水:又作二水)以下看法,按序排列,以使简单清晰1、一水中分白鹭洲,是一水还是二水。

个人认为应当是“一水”,并且一水为佳。

何以故?一水被中分,则为(临时)二水,此可想而知也,此处用的是省略手法(一水被中分于白鹭洲)。

同时被中分一水数公里后又合流,终为一水,实为一水,较之“二水”更为准确。

再从朗读时语感(这很重要)来说,一水气势较二水为雄。

这纯粹是一种感觉,难以向外人说清(应该也能勉强说,不过实在费神,这里就不说了),也许只在于内行之间的相互理解。

不能说这样说话不行哦,唐玄奘师兄在论道时说(大义):(证道境界)“如人饮水,冷暖自知”,这根本就不是向外人解释,纯粹是说“自己理解就行”,不到这个境界就没法理解,这话好像有些不讲理,竟然也能流传千古的。

只是不知道玄奘师兄到底证了多少果,后来得病了,好像也不知道是自己前世种的什么因。

2、崔诗好就好在第四句“白云千载空悠悠”。

如果说崔诗之艺术高度可以打95分,但如果没有这一句(改成了其他意思或类似意思的句子,比如说,“江草白蘋春复秋”,我信口捏的一句),那么,其得分可能要从95分直接下降到85分。

何以故?从意象(意思和气象)的高度、句子的技法、用词的学雅(学问典雅)三方面来看,崔诗前三句,其实用词简单,有些类似于大白话档次的词汇(我是说有些);句式技法上也简单,都是正装句,没有倒装,也没有比拟、夸张等手法,句式上并无难度和华美。

从《黄鹤楼》到《鹦鹉洲》再到《登金陵凤凰台》崔颢的《黄鹤楼》名垂千古,常常与之相提并论的是李太白的《登金陵凤凰台》。

这里面的那个小故事也耳熟能详:李白登黄鹤楼,诗人嘛,如果不写诗,就辜负了眼前美景。

然而,转头望去,那黄鹤楼上已留下了崔颢的《黄鹤楼》:黄鹤楼昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,春草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

李白毕竟是天才,他识得这首诗的好,他也有足够的气度和胸怀表达自己对这首诗的赏识,与此同时,也为自己此时此刻无法创作出比这首《黄鹤楼》更好的作品,而毫不掩饰地流露出了遗憾:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头。

”黄鹤楼不是一个人的黄鹤楼,但崔颢的《黄鹤楼》却让他的名字自此与这座楼息息相关,也让一向自视甚高的李白甘居其下,退避三舍。

但天才总是不同寻常的。

李白的骄傲也不是轻易可以被压制的,尽管这并不是崔颢的本意,但李白骨子里的争强好胜让他无法释怀。

于是,他写了《鹦鹉洲》。

这首诗并出名,在许多人的印象里,李白此后写的《登金陵凤凰台》才是与崔颢一争高下的作品,其实不然。

《鹦鹉洲》在前,或许并不令李白满意,才有了后来的《登金陵凤凰台》。

鹦鹉洲鹦鹉来过吴江水,江上洲传鹦鹉名。

鹦鹉西飞陇山去,芳洲之树何青青。

烟开兰叶香风暖,岸夹桃花锦浪生。

迁客此时徒极目,长洲孤月向谁明。

前四句读来颇似崔颢的《黄鹤楼》的前四句,这让许多人认为李白是在刻意模仿。

我想,模仿是有的,但更多的是想要PK。

此诗中的“鹦鹉洲”得名并非此地来过鹦鹉,而是因为李白的偶像祢衡曾经写过一篇《鹦鹉赋》。

因此,诗中的“鹦鹉来过”指代的是祢衡来过,“江上洲传鹦鹉名”说的是祢衡的《鹦鹉赋》。

李白常以祢衡自比,尤其是祢衡晚年的凄凉处境,更让李白感同身受,怀才不遇,“有才无命”。

“鹦鹉西飞”指的就是祢衡被杀,鹦鹉飞走了,可此地的芳洲之上却还碧树青青,强烈的反差,让我们不禁唏嘘。

由此不难看出,这首《鹦鹉洲》是在吊古伤今。

黄鹤楼与登金陵凤凰台对比黄鹤楼与登金陵凤凰台都是中国文学史上的经典之作,两首诗都有其独特的魅力和深远的文化影响。

下面从几个方面进行对比。

一、创作背景

黄鹤楼,位于湖北省武汉市长江南岸的武昌蛇山之巅,始建于公元223年,已有近1800年的历史。

这座历史悠久的文化名楼,吸引了无数诗人墨客,留下了无数诗篇。

黄鹤楼因名而闻名,因诗而名扬四海。

登金陵凤凰台,是唐代诗人李白的一首佳作。

李白一生游览了许多名山胜水,而凤凰台位于金陵(今江苏南京),相传南朝刘宋年间有凤凰集于此,故称凤凰台。

李白在游览此地时,被眼前的美景所吸引,创作了这首诗。

二、诗歌主题

黄鹤楼的诗歌主题多表现离别之情,如著名的“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,诗人借景抒怀,表达了对故乡的思念和对离别的痛苦。

同时,黄鹤楼也是历史的见证者,许多历史事件在诗中被提及,如“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”。

登金陵凤凰台的诗歌主题则是对历史兴衰的感慨和对现实社会的忧虑。

李白在诗中通过描绘金陵美景,表达了对这片土地的热爱。

同时,他也表达了对历史兴衰的感慨和对现实社会的忧虑。

他在诗中提到“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流”,表达了对历史变迁的无奈和对现实社会的忧虑。

三、艺术手法

黄鹤楼和登金陵凤凰台都采用了借景抒怀的手法,通过对自然景观的描绘,表达了诗人的情感和思想。

黄鹤楼通过描绘登临远眺的景象,如“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”,来抒发诗人的感慨。

登金陵凤凰台则通过描绘金陵的美景,如“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”,来表达诗人的情感和思想。

两首诗在艺术手法上还有其他的共同点。

比如,它们都采用了象征手法。

在黄鹤楼中,“黄鹤”象征着离别的愁绪和对故乡的思念;在登金陵凤凰台中,“凤凰”则象征着历史变迁和现实社会的矛盾。

此外,两首诗都运用了丰富的意象和形象的描写,使诗歌具有很强的画面感和感染力。

四、文化影响

黄鹤楼和登金陵凤凰台都是中国文学史上的经典之作,对中国文化和文学产生了深远的影响。

黄鹤楼因其历史背景和诗歌名篇而成为中国文化的重要象征之一,吸引了无数诗人墨客前来游览和吟咏。

登金陵凤凰台则因为李白的这首佳作而成为金陵文化的重要组成部分,对于中国文化和文学也有着重要的影响。

综上所述,黄鹤楼与登金陵凤凰台虽然创作背景、诗歌主题和艺术手法有所不同,但都是中国文学史上的经典之作,对中国文化和文学产生了深远的影响。