刑法学辅导:犯罪主观方面

- 格式:pdf

- 大小:57.97 KB

- 文档页数:3

第八章犯罪主观方面一、概念题1.犯罪故意的认识因素与意志因素(武大2006年研)答:行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,这是构成犯罪故意的认识因素,是一切故意犯罪在主观认识方面必须具备的特征。

行为人对自己行为所导致的危害结果的发生所抱的希望或者放任的心理态度,就是构成犯罪故意的意志因素。

认识因素和意志因素是犯罪故意中的两项有机联系的因素,在认定构成犯罪的故意中缺一不可。

其中,认识因素是意志因素的存在前提,也是犯罪故意成立的基础;意志因素则是在认识因素基础上的发展,是犯罪故意中具有决定性作用的因素,它对于把犯罪故意客观化即把犯罪思想变为犯罪行为,具有重要的主导作用。

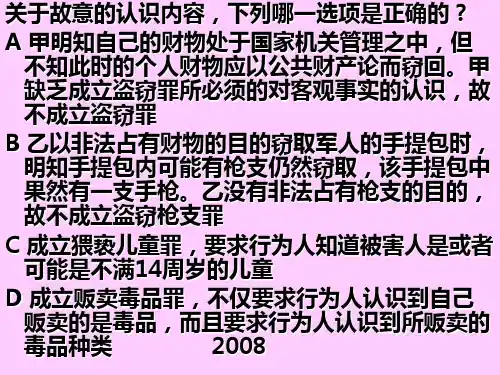

2.直接故意与间接故意(西南政法2012年研;武大2007年研)相关试题:(1)犯罪的间接故意(中山大学2014年研)(2)间接故意犯罪(东北财经大学2014年研)(3)间接故意(人大2012年研;华侨大学2011年研;西北政法2007年研;武大2007年研)答:犯罪的直接故意,是指行为人明知自己的行为必然或者可能发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的心理态度。

犯罪的间接故意,是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的心理态度。

两者区别包括:①认识因素上,二者对行为导致危害结果发生的认识程度上有所不同。

直接故意既可以是行为人明知自己的行为必然发生危害结果,也可以是明知其行为可能发生危害结果。

而间接故意只能是行为人明知自己的行为可能发生危害结果。

②意志因素上,二者对危害结果发生的心理态度显然不同。

直接故意是希望即积极追求危害结果的发生。

间接故意则是放任危害结果的发生。

③特定危害结果的发生与否,对这两种故意及其支配下的行为定罪的意义也不同。

3.犯罪过失(东财2010年研;人大2003年研)答:犯罪过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免的一种心理态度。

刑法总论课件9---犯罪主观方面一、引言在刑法总论中,犯罪主观方面是一个至关重要的内容,它涉及到犯罪人实施犯罪行为时的心理状态,即犯罪故意、犯罪过失等主观要素。

本文将从犯罪主观方面的概念、特征、种类以及其在司法实践中的应用等方面进行论述,以期为读者提供全面而深入的解读。

二、犯罪主观方面的概念与特征犯罪主观方面,是指犯罪人实施犯罪行为时所具有的心理状态,包括犯罪故意、犯罪过失等主观要素。

这些主观要素是构成犯罪的重要条件之一,与犯罪客观方面相辅相成,共同构成完整的犯罪构成要件。

犯罪主观方面的特征主要表现在以下几个方面:1. 主观性:犯罪主观方面关注的是犯罪人实施犯罪行为时的心理状态,具有强烈的主观性。

2. 多样性:犯罪主观方面包括犯罪故意、犯罪过失等多种形态,每种形态都有其独特的特征和构成要件。

3. 重要性:犯罪主观方面是构成犯罪的重要条件之一,对于认定犯罪和量刑都具有重要意义。

三、犯罪主观方面的种类(一)犯罪故意犯罪故意是指明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的主观心理状态。

犯罪故意包括直接故意和间接故意两种形态。

1. 直接故意:直接故意是指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果发生的主观心理状态。

直接故意的关键在于行为人对于危害结果的发生持有积极追求的态度。

2. 间接故意:间接故意是指行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且放任这种结果发生的主观心理状态。

间接故意的关键在于行为人对于危害结果的发生持有放任的态度,即既不积极追求也不设法避免。

(二)犯罪过失犯罪过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见,或者已经预见而轻信能够避免,以致发生这种结果的主观心理状态。

犯罪过失包括疏忽大意的过失和过于自信的过失两种形态。

1. 疏忽大意的过失:疏忽大意的过失是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果,因为疏忽大意而没有预见的主观心理状态。

浅论犯罪主观⽅⾯的确认《中华⼈民共和国刑法》第⼗六条规定:“⾏为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,⽽是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

”本条规定说明,那怕产⽣了多么严重的损害结果,只要造成这种结果的⾏为⼈没有故意或过失,⾏为⼈都不构成犯罪,不管⾏为⼈是否具备完全的刑事责任能⼒。

也就是说,⾏为⼈是否犯罪完全取决于他在主观⽅⾯是否具有罪过,即故意或过失。

可以这样认为,《刑法》的每⼀条款犯罪以及刑罚轻重的设定,要考虑的最主要因素就是⾏为⼈的主观恶性⼤⼩。

⽽⾏为⼈主观恶性的⼤⼩不仅取决于他的⾏为,更取决于他在主观⽅⾯是否有罪过。

因此,在刑事诉讼中,对被告⼈犯罪的认定,从某种意义上说就是对其犯罪主观⽅⾯的认定。

⼀、正常⼈犯罪主观⽅⾯的确认犯罪主观⽅⾯的认定,主要是被告⼈故意和过失的认定。

⾏为⼈的故意或过失统称为罪过,对⾏为⼈故意或过失的认定也即对其罪过的认定。

对某些犯罪来说,只有在被告⼈有故意的情况下他才构成犯罪,⽽有些情况下,被告⼈只要有过失即可构成犯罪。

在对⾏为⼈主观⽅⾯各要素尚没有认定以前,我们还⽆法最终确定⾏为⼈的⾏为究竟是否构成犯罪,究竟是故意、过失还是意外。

作者分别论述⾏为⼈故意、过失、⽬的和过失的认定,并不表明法庭在认定⾏为⼈故意时不能认定⾏为⼈的过失等要素。

事实上,故意往往与⾏为⼈的⽬的和动机有密切联系,⽽过失则不存在⽬的和动机。

⼀般情况下,公诉⼈根据已经掌握的有关证据,在起诉时⼰经对刑事被告⼈涉嫌犯罪的名称有了初步的判断。

因⽽,刑事诉讼⼀般也在这种假定的基础上对被告⼈主观⽅⾯各要素进⾏有针对性的认定。

⽐如,公诉⼈起诉被告⼈构成故意犯罪,法庭则主要围绕被告⼈是否有“故意”这样的罪过进⾏认定:如果,公诉⼈以被告⼈构成过失犯罪起诉,则法庭主要围绕被告⼈是否有”过失”这样的罪过进⾏认定。

⼆、犯罪故意的确认《现代汉语词典》对“故意”⼀词的解释是:有意识地。

刑法上犯罪的故意是罪过形式之⼀,指故意犯罪的主观⼼理态度。

刑法主观知识点总结一、主观方面的基本知识点主观方面是指犯罪行为的主体在实施犯罪时所具有的犯罪思想、目的、动机、方式等心理因素。

在刑法中,主观方面的知识点主要包括犯罪主体、故意和过失等内容。

1. 犯罪主体犯罪主体是指实施犯罪行为的主体,包括自然人和单位。

自然人是指普通的个体,单位是指法人或者其他组织。

犯罪主体是犯罪行为的实施者,刑法中对犯罪主体进行了具体的规定,包括无责任能力人、限制责任能力人、完全刑事责任能力人和法人或者其他组织等。

2. 故意故意是指犯罪主体对犯罪行为的结果和后果有预见并且有意实施的一种犯罪思想。

故意是犯罪行为的一种重要主观因素,是构成犯罪的重要要件之一。

刑法规定了故意犯罪和过失犯罪的区分,对不同犯罪情形进行了具体的规定。

3. 过失过失是指犯罪主体在实施犯罪行为时,由于疏忽、粗心等原因导致犯罪结果的发生。

过失犯罪是一种非故意的犯罪形态,相对于故意犯罪来说,过失犯罪在主观上表现出一种轻率和疏忽的态度。

刑法对过失犯罪的构成和处罚进行了具体的规定。

二、主观方面的具体知识点1. 犯罪主体的划分犯罪主体是刑法中的一个重要概念,对不同类型的犯罪主体进行了具体的划分。

首先,刑法规定了无责任能力人,即因精神病、智力障碍等原因无法辨认或控制自己行为的人,其行为不构成犯罪。

其次,刑法规定了限制责任能力人,即因精神病、智力障碍等原因无法充分辨认或控制自己行为,但其行为构成犯罪,则可以减轻处罚。

再次,刑法规定了完全刑事责任能力人,即具有正常的智力和心理状态,能够辨认和控制自己行为。

最后,刑法对法人或其他组织的犯罪行为进行了具体规定,法人或其他组织可以犯罪并承担相应的刑事责任。

2. 故意犯罪的构成故意是构成犯罪的重要因素之一。

在刑法中,对故意犯罪进行了具体的构成要件的规定。

刑法规定了故意犯罪的构成要件包括:犯罪主体对犯罪行为的结果和后果有预见并且有意实施。

而对于故意犯罪,刑法还规定了犯罪的故意性程度和故意犯罪的主观恶意等方面进行了具体的规定。

第八章犯罪主观方面第一节犯罪主观方面概述一、犯罪主观方面的概念犯罪主观方面,是指犯罪主体对自己行为及其危害社会的结果所抱的心理态度。

它包括罪过(即犯罪的故意或者犯罪的过失)以及犯罪的目的和动机这几种因素。

其中,行为人的罪过即其犯罪的故意或者过失,是一切犯罪构成都必须具备的主观要件;犯罪的目的只是某些犯罪构成所必备的主观要件,所以也称之为选择性主观要件;犯罪动机不是犯罪构成必备的主观要件,它一般不影响定罪,而影响量刑。

正确而深入地把握犯罪主观方面的概念,应当着重明确以下几个问题:(一)罪过是刑事责任的主观根据刑法典第14条和第15条规定,各种犯罪在主观方面都必须具备犯罪的故意或者犯罪的过失要件;第16条又从反面强调,行为虽然在客观上造成了损害结果,但不是出于故意或者过失心理态度的,就不构成犯罪。

从而在法律上确认,犯罪的故意或过失,乃是认定行为人构成犯罪和应对犯罪负刑事责任的主观根据。

(二)犯罪主观方面与犯罪客观方面在定罪中的关系1.确定一个人的行为构成犯罪,必须确认其同时具备犯罪的主观方面和客观方面。

任何犯罪行为都是在一定的心理态度支配下实施的。

根据我国刑法的规定,确认某人构成犯罪并追究其刑事责任,在客观方面要具备刑法所禁止的危害社会的行为,这是行为人构成犯罪并承担刑事责任的客观基础,我国刑法断然反对“主观归罪”;从主观方面看,行为人实施危害行为时必须具备主观罪过,即行为必须是在犯罪故意或者过失的心理态度下实施的,这是行为人构成犯罪并承担刑事责任的主观根据,我国刑法坚决摒弃“客观归罪”。

对于认定犯罪和追究刑事责任来说,上述犯罪的客观方面和主观方面必须同时具备,缺乏其中任何一个方面都不行。

这是我国刑法在定罪和追究刑事责任上主客观要件相统一原则的第一层含义。

2.对一个人定罪和追究刑事责任,不但要求犯罪客观要件和主观要件必须同时具备,而且还要求它们之间存在着有机联系。

这种有机联系表现在:一方面,人的客观上危害社会的活动,只有受到主观故意或者过失的心理态度支配和决定时,才是刑法中的犯罪行为;另一方面,人的危害社会的故意或过失的犯罪心理态度,永远表现在刑法所规定所禁止的危害社会的行为当中。

刑法学辅导:犯罪主观方面

一、犯罪主观方面概述犯罪主观方面,亦称犯罪主观要件或者罪过,是指行为人对自己的危害社会的行为及其危害社会的结果所持的故意或者过失的心理态度。

人在实施犯罪时的心理状态是十分复杂的,概括起来有故意和过失这两种基本形式,以及犯罪目的和犯罪动机这两种心理要素。

二、犯罪主观方面的内容犯罪主观方面的内容,或者说罪过的内容,是指我国刑法规定的行为人实施犯罪的,必须认识的事实内容和必须具有的意志状态。

犯罪主观方面的内容,是由意识因素和意志因素这两大部分内容构成的。

1.意识因素。

这是指行为对事物及其性质的认识和分辨情况。

(1)行为人对自己行为及其结果的社会危害性的认识,或者说对与犯罪客体有关的事实及性质的认识。

(2)行为人对犯罪的基本事实情况的认识,或者说对犯罪客观方面有关的事实的认识。

行为人对犯罪基本事实情况的认识首先包括了危害行为、危害结果和两者之间的因果关系的认识。

只有当刑法分则明确要求行为人对犯罪的时间、地点和方法等事实也要有认识时,犯罪客观方面中的选择要件,才能构成特定犯罪罪过的内容。

我国刑法并没有要求行为人认识自己的行为是违反刑事法律规定的行为,即不要求认识刑事违法性。

如果不认识行为的刑事违法性就不能构成罪过,不负刑事责任的话,那幺就容易使有些人借口不懂法律逃避应负的刑事责任。

2.意志因素。

这是指行为根据对事物的认识,决定的控制自己行为的心理因素。

根据我国刑法规定,意志对于危害行为和危害结果遥支配和控制作用,表现为四种形式,即希望、放任、疏忽、轻信。

(1)希望,是指行为人积极地有目的地追求危害结果发生的意志状态。

(2)放任,是指行为人对由于自己的行为所引起的危害结果,听之任之,不加控制和干涉的意志状态。

(3)疏忽,是指行为人粗。