浅论犯罪主观方面的确认

- 格式:docx

- 大小:22.14 KB

- 文档页数:10

2023公共基础知识法律知识:试论犯罪的主观方面3篇2023公共基础知识法律知识:试论犯罪的主观方面12023公共基础知识法律知识:试论犯罪的主观方面在我国法律中,主观方面是犯罪的重要组成部分之一,也是判定犯罪与否的关键要素。

就目前来看,人们已经能够较为深入地研究犯罪的客观方面,而对于犯罪的主观方面却仍存在一些争议。

那么,在本文中,笔者将从几个方面分析犯罪的主观方面,以展示其重要性以及现有的问题。

犯罪的主观方面主要指犯罪人的精神状态和行为动机。

就精神状态而言,犯罪人是否具有故意行为,是判断犯罪的主观方面的重要依据。

简单来说,故意行为是指行为人明知自己的行为属于犯罪,并具有犯罪的目的和动机而进行的行为。

因此,在定罪时,必须对犯罪人的故意行为进行深入的研究与考量。

在进行犯罪行为的判定时,往往需要根据行为人的动机来分析其主观方面。

行为动机一般分为有益与有害两种不同类型,例如在职务上的犯罪,一些人可能是因为不法所得,而另一些可能是为了公益等多种原因作出不法行为。

这个因素对于定罪的判定非常关键,因为它告诉我们,无论行为人得到了多少金钱、荣誉或权力,他都必须为自己的行为负责。

就目前来看,在我国的刑法中,犯罪的主观方面仍存在一些争议。

例如,在法律中,看似十分明确的“故意”这个概念,实际上却不尽相同,这使得许多法官、检察官甚至是律师在诉讼过程中存在相当的困难。

同样的,因为制度还未健全,目前还存在一些法律规定主观方面处理方式不尽相同的情况。

对此,多数法律人员认为,需要进一步完善法律规定,并加强与其他国家的交流以吸取经验,从而达到共同发展的目的。

总之,在犯罪的主观方面中,精神状态和行为动机是不可忽视的重要因素。

尽管存在一些争议,但它们仍然为犯罪行为的定罪与量刑提供了必不可少的依据。

因此,我们应该进一步加强对犯罪主观方面的研究,完善法律规定,以推动中国法律体系向更加健全的方向发展在犯罪行为的定罪中,对犯罪人的主观方面进行深入的研究和考量非常关键。

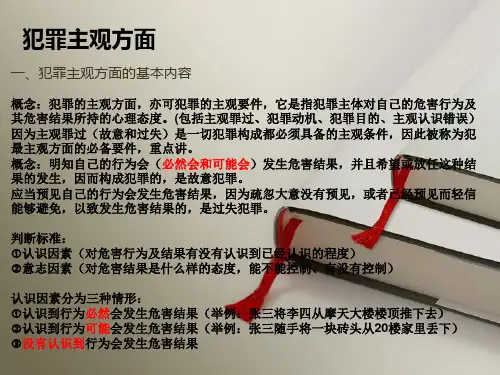

第八章犯罪主观方面一、犯罪主观方面概念指犯罪主体对自己行为及其危害社会的结果所抱的心理态度。

1、要素:包括罪过(犯罪的故意或者犯罪的过失)以及犯罪的目的和动机这几种要素。

其中罪过是必备要素,犯罪目的是选择性要素,犯罪动机只影响量刑。

2、意义:是近现代刑法责任主义原则的具体表现。

(反对客观归罪;是由客观责任演变而来的,如陈胜吴广起义)。

3、认定:犯罪主观方面是客观存在并且要通过客观活动表现出来。

(由客观验证或推导主观)二、犯罪故意【刑法十四条】明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

故意犯罪,应当负刑事责任。

1、犯罪故意概念指行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或放任这种结果发生的一种主观心理态度。

①是罪过形式之一。

②与故意犯罪不同。

前者是一种罪过心理;后者是这种心理支配下构成的犯罪。

2、犯罪故意的构成要素(1)认识因素。

“行为人明知自己的行为会发生危害社会的结果”,这是构成犯罪故意的认识因素。

认识因素是构成犯罪故意的前提条件。

①认识因素中“明知”的含义。

是指“知道”(对行为等)或“预见”(对结果,即未发生时知道将会发生)。

(由客观验证或推定;分为事实明知和法律推定明知,如1998年两高、公安部、工商总局关于依法查处盗窃、抢劫机动车案件的规定中十七条指出:“本规定所称’明知’是指知道或者应当知道,有下列情形之一的,可视为应当知道。

”)②认识(明知)的内容 (犯罪构成的客观方面等客观要件要素组成的客观事实;由具体犯罪决定)A 对主体的认识。

在特殊主体的情况下,对于身份犯来说,是否要求对于定罪身份的认识是一个值得研究的问题。

如,非法经营同类营业罪。

某一国企与港资成立一个中外合资企业,期间原国有企业负责人甲作为中外合资企业老总利用职务便利进行竞业经营活动,且该港资企业为某省计委在香港以个人名义,检察机关认为该合资企业名为合资实为国有企业,认定甲为国有公司工作人员,指控其构成非法经营同类营业罪。

犯罪主观方面的总结汇报犯罪主观方面的总结汇报犯罪是一个普遍存在的社会问题,对社会秩序和安全造成了严重威胁。

犯罪主观方面是指犯罪行为中的个人主观因素,包括犯罪动机、犯罪原因、犯罪心理等。

了解和研究犯罪主观方面对于制定和实施有效的犯罪预防和打击措施具有重要意义。

本文将从犯罪动机、犯罪原因和犯罪心理三个方面,对犯罪主观因素进行总结汇报。

首先,犯罪动机是犯罪行为发生的动力和动因。

犯罪动机可以分为内在动机和外在动机。

内在动机是指个人内心的欲望和需求,如获得金钱、权力、满足好奇心等;外在动机则主要由社会环境、人际关系等外部因素驱使。

犯罪动机对于犯罪行为具有重要影响,不同的动机可能导致不同的犯罪类型和方式。

同时,犯罪动机也与个体的人格特征、价值观念等密切相关。

因此,在犯罪预防和打击中,了解和分析犯罪动机对于制定相应的措施至关重要。

其次,犯罪原因是指导致个人参与犯罪行为的根本原因。

犯罪原因可以分为社会原因、经济原因、心理原因等。

社会原因指的是社会结构、社会不公平等因素对个人犯罪倾向的影响;经济原因主要指的是经济贫困、失业等因素对犯罪行为的诱因;心理原因包括个体的自卑感、攻击性等心理特征对犯罪行为的影响。

犯罪原因的多样性和复杂性使得犯罪问题的解决需要综合性和系统性的思考和努力。

因此,从根本上减少犯罪的发生,需要从社会政治、经济、教育等多个方面着手,以创造一个和谐有序的社会环境。

最后,犯罪心理是指犯罪者内心的思想、情感和行为特征。

犯罪心理的研究可以揭示犯罪者的思维方式、价值观念等,有助于了解犯罪行为的原因和规律。

犯罪心理涉及到个体的认知、情感和意志等多个方面。

其中,犯罪认知是指个体对犯罪行为的认识和评估;犯罪情感是指犯罪者在犯罪行为中的情感体验和情绪反应;犯罪意志是指个体主动参与犯罪行为并坚持的决心和意愿。

犯罪心理对于制定犯罪预防和打击策略具有重要指导意义。

通过了解和分析犯罪者的心理特征,可以对其进行精确的心理干预和矫正,从而达到预防和减少犯罪的目的。

浅析犯罪主观方面认定(一)论文摘要犯罪主观方面是《刑法》规定的各种犯罪必不可少的构成要件,对于刑法规定的这些犯罪,行为人只有在主观上有罪过即故意或过失,某些情况下还要求有一定的目的,才能构成犯罪,才应承担相应的刑事责任。

就这些犯罪而言,如果行为人没有刑法中相应罪名规定的故意或过失或目的,他就不构成犯罪。

犯罪主观方面包括故意、过失、动机和目的等要素。

因此,认定行为人主观方面各要素,在刑事诉讼中有着十分重要的意义。

对刑事被告主观方面各要素的认定,与对他危害事实(判决有罪以前不宜称为“犯罪事实”)的认定一样,都是刑事诉讼程序中要解决的问题,其目的也是为了确定被告人是否构成犯罪。

但是,相比之下,对刑事被告人犯罪主观方面各要素的认定,比对其危害事实的认定要复杂的多,因为被告人的罪过或目的或动机来自他的内心。

然而,在通常的刑事诉讼程序中,法官对被告人罪过、目的或动机的认定却显得过于轻率,在此情况下将不可避免地导致冤案的产生。

【关键词】故意过失目的动机《中华人民共和国刑法》第十六条规定:“行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪”。

本条规定说明,不管造成了多么严重的损害结果,只要造成这种结果的行为人没有故意或过失,行为人都不构成犯罪。

也就是说,行为人是否犯罪首先取决于他在主观方面是否具有罪过,即故意或过失。

那么,如何认定刑事被告人主观方面各要素呢?这实际上是一个非常复杂的问题,但在目前的刑事审判当中,我们却忽略了。

这样做的严重后果是导致冤案的产生。

本文通过论述认为,犯罪主观方面各要素的认定之所以复杂,原因在于犯罪主观方面各要素属于被告人的主观意识与意志,而主观的一切东西均来自于人的内心。

我们无法深入一个人的内心去对他内心世界的状况进行考察。

只有通过与行为人危害行为有关的一些客观事实来推断(必然存在偏差)也即“认定”他的内心世界是个什么样子,或者说他有没有犯罪的罪过。

刑事法中的犯罪的主观方面引言:刑事法是指对犯罪行为进行规范和处理的法律体系,它包括刑法、刑事诉讼法等相关法律。

在刑事法中,犯罪的主观方面是指犯罪主体的主观意识和主观目的。

主观方面对于确定犯罪的程度和是否犯罪起着重要作用。

本文将从主观方面的构成要素、构成主观方面的证据和刑事法中犯罪主体的责任等方面进行探讨。

一、主观方面的构成要素在刑事法中,犯罪的主观方面一般包括以下构成要素:犯罪主体的故意、犯罪的目的和犯罪的精神状态。

1. 犯罪主体的故意故意是指犯罪主体在实施犯罪行为时明知故犯或者应当明知而故意为之的心理状态。

犯罪主体的故意是判断犯罪是否成立的重要要素之一。

如果犯罪主体没有故意,即没有主观上的功过意识,那么他的行为不应被认定为犯罪。

2. 犯罪的目的犯罪的目的是指犯罪主体实施犯罪行为的目的和动机。

不同的犯罪行为可能有不同的目的,比如为了谋取财物、满足报复心理等。

犯罪的目的也是判断犯罪性质和程度的重要依据之一。

3. 犯罪的精神状态犯罪的精神状态是指犯罪主体在实施犯罪行为时所表现出的心理状态。

不同的犯罪行为可能对应不同的精神状态,比如有预谋的、慌乱的、冷静的等。

犯罪的精神状态可以反映犯罪主体的内心世界和行为特征。

二、构成主观方面的证据在刑事法中,构成主观方面的证据是判断犯罪主体的主观意识和主观目的的重要依据。

这些证据可以包括口供、书证、物证和鉴定意见等。

1. 口供犯罪主体的口供是构成主观方面的重要证据之一。

通过对犯罪主体的讯问和审讯,可以了解他的犯罪动机、心理状态等信息。

但口供的真实性有时较难确定,需要通过其他证据的佐证来进行判断。

2. 书证书证是指犯罪主体的书面陈述或记录,比如日记、亲笔信等。

这些书证可以提供犯罪主体的主观意识和主观目的的直接证据。

3. 物证物证是指与犯罪行为直接相关的物品,如作案工具、赃款物品等。

通过物证可以还原犯罪主体的犯罪活动,进一步了解他的主观方面。

但物证本身并不能直接证明犯罪主体的故意和目的,需要与其他证据相结合进行判断。

刑法上如何推定主观方面要件?谢邀。

在刑事审判中,主观上的东西,要评价的一般是这几种:目的、是否明知、故意还是过失。

而评价的途径,实践中主要是根据客观行为来推断,同时结合当事人对自己主观心态的供述。

1、目的上的评价,主要用于区分此罪与彼罪,如故意杀人罪和故意伤害罪,贪污(职务侵占)和挪用公款(挪用资金),等等。

少数情况可用于区分罪与非罪,如正当防卫还是故意伤害。

拿伤人致死亡的案件来说,行为人事后往往自己也分不清楚当时到底是想杀人还是想伤人。

所以我们也是根据实际的情况来,如以什么方式(工具)伤害,击中什么部位,伤口有多深,是什么原因导致死亡,从伤到死的时间有多长,案发起因是什么,等等。

例如可以推断是故意杀人的情况是:拿铁锤用力砸人的头,头骨都破了;用刀刺心脏部位或后脑、颈部、左胸腔等,深入5cm;直接用手掐脖子。

可以推断是故意伤害的情况是:用木棍、空心铁管等按生活经验判断伤害性较小的工具砸人的头,表面上看不到伤;用刀刺大腿、肩膀、手臂、右胸、等非要害,失血过多死亡;全身多处被刺多刀。

等等2、对“是否明知”的评价,主要用于区分罪与非罪:刑法中的很多罪名,都要求行为人“明知”是XX而实施行为才构成犯罪,如毒品犯罪中明知是毒品,销赃犯罪(掩饰隐瞒犯罪所得罪)中明知是犯罪所得,还有最近比较多人关注的性侵幼女犯罪中明知是幼女,等等。

少数情况用于区分犯罪情节,如交通肇事后逃逸情节的判断时要确定司机是否明知已经发生事故。

在“明知”上的认定,目前常见的很多罪名,都已经有司法解释对相关罪名下“是否明知”罗列了一些比较明显、无争议的情节,如把毒品放在自己包里的隐秘处或者体内藏毒,可以推断“明知”是毒品;幼女不满12岁,或者12-13岁但明显发育不成熟、言谈举止幼稚,可以推断“明知”是幼女;以明显低于市场价收购赃物,可以推断“明知”是犯罪所得。

等等。

至于交通肇事后逃逸,我印象最深的就是有个案件,司机在十字路口红绿灯处撞人后逃逸,事后辩解说自己当时喝了酒,不知道有没有撞到人。

刑事法中的犯罪的主观方面在刑事法中,犯罪的主观方面是指犯罪行为的主体对其行为所持有的主观态度、意图、动机等方面的表现。

主观方面是构成犯罪的基本要素之一,它与客观方面相互作用,共同构成犯罪行为。

本文将从主观方面的要素、种类、证明等方面进行探讨。

一、主观方面的要素犯罪的主观方面主要包括故意和过失两个要素。

故意是指犯罪主体明知故犯,有预谋地实施犯罪行为。

而过失则是指犯罪主体不是故意实施犯罪行为,但由于粗心、疏忽等原因导致了犯罪的发生。

这两个要素在刑事法中具有不同的法律后果和刑罚程度。

故意是犯罪主观方面最常见的要素。

故意包括直接故意和间接故意。

直接故意是指犯罪主体明知自己的行为是违法的,有意识地去实施犯罪行为。

间接故意则是指犯罪主体虽然对其行为是否犯罪没有明确的意识,但对实施犯罪行为后果的发生持有明知或应知态度。

例如,我拿起石头砸向别人的头部,虽然我并没有直接意识到这个行为是犯罪的,但是我明知道这个行为会造成他人受伤。

在这种情况下,我可以被认定为故意犯罪。

过失是指犯罪主体没有故意实施犯罪行为,但由于疏忽、粗心等原因导致了犯罪的发生。

过失犯罪是犯罪中相对较轻的一种形式,也是由于犯罪主体的粗心大意导致的。

例如,我在驾驶车辆时不小心撞到行人,导致了对方受伤或死亡,尽管我并没有明知自己的行为是危险的,但由于我的疏忽大意,造成了对方的伤害,这就构成了过失犯罪。

二、主观方面的种类主观方面的种类不同,涉及到对犯罪的认识、意图、动机等方面的表现。

1. 直接主观方面:直接主观方面是指犯罪主体对犯罪行为有明确的意图和动机。

这种主观方面表现为犯罪主体凭借自己的认知和意志,直接故意实施犯罪行为。

例如,我明知盗窃是违法的,但我因为贪婪的动机而去实施盗窃行为。

2. 间接主观方面:间接主观方面是指犯罪主体虽然对其行为是否犯罪没有明确的意识,但对实施犯罪行为后果的发生持有明知或应知态度。

这种主观方面表现为犯罪主体在实施犯罪行为前,对可能引发的后果有部分的认识,但并没有直接的犯罪意图或动机。

中文摘要犯罪主观方面, 是指犯罪主体对自己所实施的犯罪行为及其危害结果的心理状态。

犯罪主观方面包括故意、过失、动机和目的各要素, 这些要素的认定, 对刑法规定的一切犯罪的认定都具有直接的决定意义。

在刑事审判中, 要认定被告人是否有罪, 必须首先对被告人犯罪的主观方面进行认定。

但是, 司法人员在司法实践中, 仍然容易忽视行为人犯罪主观方面认定的重要性。

本文通过论述分析, 指出我国司法在犯罪主观方面的认定中仍存在诸多的不足。

针对这些不足, 提出有关完善犯罪主观方面认定的建议, 以期有效地引起司法人员对于行为人犯罪主观方面的认定的关注。

关键字: 犯罪主观方面;故意;过失;目的;动机AbstractCrim.subjectiv.aspects.i.mea.th.subjec.o.crim.b.th.psychologica.stat .abou.wha.th.implementatio.o.th.crimina.behavio.an.fo.thi.th.har.result. Crim.subjectiv.aspect.includin.intentio.o.negligence.motivatio.an.purpos e.Bot.th.cognizanc.o.th.fou.elements.ar.grea.importanc.t.al.th.crimina.l a.o.crimina.identification.I.crimina.justice.th.firs.poin.tha.judg.wheth e.th.defendan.i.guilt.of.i.judg.i.th.crim.subjectiv.aspect.However.th.judicia.servic.work.o.th.judicia.position.whic.i.eas.t.ignor. tha.th.judg.i.th.crim.subjectiv.aspec.i.importance.Throug.th.analyzing.t hi.articl.wil.pointe.ou.th.fac.tha.ou.countr.crimina.justic.o.th.Crim.su bjectiv.aspect.stil.ha.man.shortcomings.Aimin.a.thes.deficiencies.w.wil. giv.advice.o.th.judg.o.crim.subjectiv.aspec.t.attrac.th.judicia.service ’.attention.Key words: Crime subjective aspects , intention , negligence ,motivation , purpose浅论犯罪主观方面的认定在我国刑法理论中, 犯罪主观方面被认为是行为人对其行为以及行为所导致的危害结果所抱有的心理态度。

犯罪主观方面的构成要素

犯罪主观方面的构成要素是构成犯罪的一个重要方面,它是指犯罪分子在犯罪行为中所具有的主观意图和心理状态。

犯罪的主观方面包括主观故意、主观上的目的和动机,否则会影响对犯罪行为进行认定和定性。

首先,主观故意是构成犯罪的基本要素之一。

主观故意是指犯罪人的故意或明知故犯的部分,是犯罪分子深思熟虑地选择违反法律规定,实施违法行为的主观心理活动。

在犯罪主观方面中,主观故意扮演着至关重要的角色,因为它表明了犯罪行为是有意识的、有目的的。

其次,主观上的目的在构成犯罪中也起着重要的作用。

主观上的目的是指犯罪人在实施犯罪行为时,其所追求的目标和目的。

有些犯罪分子会为了达到某种目的而实施犯罪行为,这种犯罪行为往往更加严重。

所以,在判断犯罪是否构成时,需要考虑犯罪人的主观目的。

最后,犯罪的动机也是构成犯罪主观方面的重要因素之一。

动机是指犯罪人实施犯罪行为的内在因素和目的,是推动犯罪人犯罪的动力。

犯罪的动机多种多样,有人为了金钱、权力、报复等目的而犯罪。

动机可以反映犯罪人内心深处的想法和情感,对于犯罪行为的认定和量刑都有重要影响。

综上所述,犯罪主观方面的构成要素包括主观故意、主观上的目的和动机。

这些要素在犯罪行为中起着至关重要的作用,影响着犯罪行为的性质和后果。

只有全面地了解和分析犯罪主观方面的构成要素,才能更好地认定犯罪行为,维护社会的公平正义。

刑事法中的犯罪的主观方面刑事法是规定了犯罪行为及其相应的法律后果的法律体系,主要包括刑法、刑事诉讼法等。

在刑事法中,犯罪的构成要素分为客观方面和主观方面。

客观方面指的是犯罪行为的实施过程和结果,而主观方面则涉及到犯罪人员的主观状态和意图。

本文将重点探讨刑事法中犯罪的主观方面。

一、主观方面的基本原则在刑事法中,犯罪的主观方面是犯罪人的主观性要素,主要包括犯罪人的故意、过失、主观上的因果关系等。

具体而言,主观方面体现了犯罪人的主观意识是否具备,以及在犯罪行为中是否具备一定程度的过失。

首先,犯罪的主观方面要求犯罪人的故意存在。

故意是指犯罪人在实施犯罪行为时明知其为犯罪,而希望或者接受其实现的一种态度。

只有犯罪人具备了故意,才能认定其为主观上的犯罪人。

其次,犯罪的主观方面还包括过失。

过失是指犯罪人在实施犯罪行为时对其行为结果有一定的预见性,但对于结果的发生持有轻微程度的过失态度。

与故意不同的是,过失行为并不是犯罪人希望或接受犯罪行为结果发生,而是对结果的发生有一定程度的预见性但轻视其发生的可能性。

最后,犯罪的主观方面还涉及到主观上的因果关系。

主观上的因果关系是指犯罪人的意图与犯罪行为之间的关系,即犯罪人推动犯罪行为的动机与其所完成的犯罪结果之间的联系。

只有在具备主观上的因果关系的情况下,才能认定犯罪成立。

二、主观方面与犯罪构成要件之间的关系在刑事法中,犯罪的构成要件是指以客观行为为基础的构成要件,如犯罪的对象、主体、手段、结果等,而主观方面则是客观构成要件的主观性要素。

主观方面与犯罪构成要件之间的关系是刑事法中一个重要的问题。

首先,主观方面与犯罪构成要件是相互依存的关系。

主观方面的存在是犯罪构成要件成立的基础,犯罪构成要件的存在则决定了主观方面的适用。

只有主观方面和犯罪构成要件同时存在,才能认定犯罪的成立。

其次,主观方面在犯罪构成要件中起着重要的作用。

犯罪构成要件中规定了客观行为的种类和要素,主观方面则提供了行为人的主观状态和意图。

刑法中犯罪成立的主观方面研究犯罪成立,涉及法律界最为关注的议题之一。

对犯罪的主观方面进行深入研究,有助于我们更好地理解和解读犯罪行为,为司法实践提供参考。

本文将从心理学、社会学以及法学的角度,对犯罪成立的主观方面进行探讨。

首先,心理学角度分析,犯罪行为与犯罪人的内心动机息息相关。

心理学家认为,犯罪的主观方面包括犯罪人的主观故意和主观方面的认识能力。

对于主观故意来说,法律界关注的是犯罪人有无故意犯罪的能力和意愿。

心理学研究发现,犯罪人的主观故意可能受到多种因素的影响,如个人家庭背景、心理状态和社会环境等。

因此,在研究犯罪成立的主观方面时,需要综合考虑这些因素,客观地评估犯罪人的主观故意。

其次,社会学角度分析,犯罪的主观方面与犯罪人在社会环境中的角色和社会关系密切相关。

社会学家认为,犯罪人在不同社会背景下的社会角色和社会关系,会对其主观意识和主观能动性产生影响。

例如,家庭环境的稳定性和亲子关系的良好与否,会对犯罪人的犯罪意愿产生重要影响。

此外,犯罪人在社会群体中的身份认同和社会身份的失落感,也可能成为其犯罪行为发生的重要因素。

因此,社会学角度分析犯罪成立的主观方面时,需要考虑犯罪人在社会环境中扮演的角色和社会关系的复杂性。

再次,法学角度分析,犯罪的主观方面与犯罪人在法律规范下的知识、意识和行为选择相关。

法学家认为,犯罪成立需要犯罪人的主观方面符合法律规范的要求。

犯罪人在犯罪行为发生前是否明确知道其行为违反了法律规定,并且能够意识到自己的行为具有犯罪性质,是判断犯罪成立的关键。

此外,犯罪人在面对犯罪行为选择时,是否具备充分的法律意识和判断能力,也是判断犯罪成立的重要依据。

因此,在研究犯罪成立的主观方面时,法学角度强调犯罪人在法律规范下的知识、意识和行为选择。

综合心理学、社会学和法学的角度分析,我们可以看到犯罪成立的主观方面是一个非常复杂且多维度的问题。

犯罪人内心的动机、社会环境的作用以及法律规范的约束,共同构成了犯罪的主观方面。

浅论犯罪主观方面的确认《中华人民共和国刑法》第十六条规定:“行为在客观上虽然造成了损害结果,但是不是出于故意或者过失,而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的,不是犯罪。

”本条规定说明,那怕产生了多么严重的损害结果,只要造成这种结果的行为人没有故意或过失,行为人都不构成犯罪,不管行为人是否具备完全的刑事责任能力。

也就是说,行为人是否犯罪完全取决于他在主观方面是否具有罪过,即故意或过失。

可以这样认为,《刑法》的每一条款犯罪以及刑罚轻重的设定,要考虑的最主要因素就是行为人的主观恶性大小。

而行为人主观恶性的大小不仅取决于他的行为,更取决于他在主观方面是否有罪过。

因此,在刑事诉讼中,对被告人犯罪的认定,从某种意义上说就是对其犯罪主观方面的认定。

一、正常人犯罪主观方面的确认犯罪主观方面的认定,主要是被告人故意和过失的认定。

行为人的故意或过失统称为罪过,对行为人故意或过失的认定也即对其罪过的认定。

对某些犯罪来说,只有在被告人有故意的情况下他才构成犯罪,而有些情况下,被告人只要有过失即可构成犯罪。

在对行为人主观方面各要素尚没有认定以前,我们还无法最终确定行为人的行为究竟是否构成犯罪,究竟是故意、过失还是意外。

作者分别论述行为人故意、过失、目的和过失的认定,并不表明法庭在认定行为人故意时不能认定行为人的过失等要素。

事实上,故意往往与行为人的目的和动机有密切联系,而过失则不存在目的和动机。

一般情况下,公诉人根据已经掌握的有关证据,在起诉时己经对刑事被告人涉嫌犯罪的名称有了初步的判断。

因而,刑事诉讼一般也在这种假定的基础上对被告人主观方面各要素进行有针对性的认定。

比如,公诉人起诉被告人构成故意犯罪,法庭则主要围绕被告人是否有“故意”这样的罪过进行认定:如果,公诉人以被告人构成过失犯罪起诉,则法庭主要围绕被告人是否有”过失”这样的罪过进行认定。

二、犯罪故意的确认《现代汉语词典》对“故意”一词的解释是:有意识地。

刑法上犯罪的故意是罪过形式之一,指故意犯罪的主观心理态度。

《刑法》第十四条对”故意犯罪”的概念作了明确限定:“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

” 其中就包括对“故意”一词的解释和限定,明知自己的行为会发生某种结果,并且希望或者放任这种结果的发生,即为故意。

犯罪故意包含两项内容或称两种因素:一是行为人明知自己的行为会危害社会的结果,这种”明知”的心理属于心理学上所讲的认识方面的因素,亦即意识方面的因素:二是行为人希望或者放任这种危害结果的发生,这种“希望”或“放任”的心理属于心理学上意志方面的因素。

实施危害行为的行为人在主观方面必须同时具备这两个方面的因素,才能认定他具有犯罪的故意而构成故意犯罪。

明知自己的行为会发生危害社会的结果,既指行为人明知自己的行为必然要发生某种危害结果,也指可能要发生某种危害结果。

对于这种结果,具有故意的行为人在意志方面是持“希望”或“放任”态度的。

“希望”或“放任”的态度将决定行为人的故意是直接故意还是间接故意。

对于直接故意和间接故意的认定,按现行的刑法规定并不影响行为人所犯罪行的定性。

在认定行为人的意识因素和意志因素时,对前者认定的复杂程度要远远高于后者。

行为人的意志直接控制他的行为,从行为人实施的具体危害行为能够帮助我们认定他的意志因素也即希望或放任的心理态度,但对他意识因素的确定就有一定难度。

我们很难下这样的结论,也即确定行为人对危害结果是明知的。

明知的内容应当包括法律所规定的构成某种犯罪所不可缺少的危害事实,亦即作为犯罪构成要件的客观事实。

具体来说包括三项内容:(l)、对行为本身的认识,即对刑法规定的危害社会行为的内容及其性质的认识:(2)、对行为结果的认识,即对行为产生或将要产生的危害社会结果的内容与性质的认识:(3)还应包括对与危害行为和危害结果相联系的其他犯罪构成要件事实的认识,即对法定的犯罪对象要有认识,对法定的犯罪手段要有认识,对法定的犯罪时间、地点要有认识。

对刑事被告人主观方面各要素的认定,应当包括对其意识内容(即明知与否)的认定和对其意志内容(即希望或放任与否)的认定。

与明知所包括的三项内容相一致,对行为人明知的认定也应从上述三个方面来认定:对行为人意志内容的认定,主要是认定刑事被告人对其明知的结果是希望的或是放任的。

要寻找犯罪故意的认定途径,应首先考虑与犯罪故意认定有关的各种因素,这些因素应是通过某种方式为人们所能感知的,因而它们必然是客观存在的事实。

这些因素包括:1、行为人的一贯表现以及他与被害人的关系,这种客观事实可以确定行为人的主观动机:2、行为人实施的具体行为,包括为实施该危害行为相关的所有行为包括预备、实施危害行为以及后续行为:3、实际发生的危害结果;4、发生危害结果时,与发生该结果有关的时空条件:5、侵害对象的具体情况:6、刑事被告人的智慧或学识。

对行为人主观动机的认定主要考虑行为人的一贯表现和其与被害人的关系,这种认定有助于我们区分行为人的危害行为是预谋的还是突发的。

就我国目前的《刑法》规定来看,在定罪处罚上对有预谋的犯罪和突发的犯罪并未区分。

事实上,这两种犯罪的主观恶性和社会危害性是不能等同的,作者认为应当加以区分。

对上述2、3、4、5、6种情况的综合分析,可以认定行为人对其行为造成的结果是否明知、是否希望或放任这种结果的发生,也就是说可以认定行为人是否具有犯罪故意。

l、对危害行为、实际结果、与危害结果有关的时空条件、侵害对象的具体情况以及行为人的智力水平的综合分析和判断在认定犯罪故意时,之所以要综合考虑危害行为、实际结果、与危害结果育关的时空条件以及行为人的智力水平,是因为危害结果的发生并不是由行为人的危害行为独立引起,危害结果也是行为人在一定条件的影响下才发生的。

①对危害行为的分析对危害行为的分析,主要看行为人,所采取的具体危害行为。

行为人实施危害行为时是否使用工具?如果使用了工具,还得考虑这种工具的性质和其对该工具具体的使用方法。

比如行为人使用了枪枝,从枪枝这种工具的性质上,我们知道它可以导致自然生命的终结:从使用方法上,我们还得从危害结果看行为人是否开了枪,如果开了枪,还得从危害结果看开枪的具体目标,这种目标可能是被害人头颅、胸腹部、四肢或天空,不同的目标可以反映出行为人不同的意图。

尽管如此,这种反映出来的意图也不是绝对准确的,比如行为人只希望打伤被害人,但在开枪时被害人的身体发生移动或行为人的枪枝突然受到外力影响导致伤害部位偏离原定目标从而造成受害人死亡。

这种情况下,认定行为人具有杀人故意显然是不妥当的。

②对实际危害结果的分析前述引用的《刑法》第十六条,实际上正说明了损害结果发生的多因性。

对实际危害结果的分析,实际上还是分析这种危害结果与行为人危害行为问的因果关系。

在故意犯罪的情况下,行为人的危害行为通常会直接导致危害结果的发生。

但在有些情况下,实际的危害结果虽然由行为人的危害行为直接引起,但这种结果与行为人危害行为之间的因果关系却并不直接,或虽直接但该行为不是造成危害结果的主要原因。

比如上述两周姓男子对甲某的伤害,虽然甲某的死亡是由两周姓男子的范害行为直接引起,但导致甲某死亡的直接原因却是甲某本身原有的脾脏肿大疾病。

因此,仅从实际的危害结果来判断行为人的犯罪故意是靠不住的,余英故意伤害案的判决与本案一样,就是典型的以实际危害结果认定行为人主观故意的典型案例:引起媒体广泛关注的“天价葡萄案”,法学专家在讨论如何处理时也有类似倾向。

③对与危害结果有关的时空条件的分析对这种时空条件的分析,对行为人犯罪故意的认定虽不直接但却十分重要。

这种重要性体现在,它有助于我们分析实际危害结果与危害行为之间因果关系的直接性。

以余英故意伤害案为例,如果余英小卖部前的台阶很高,人在不小心的情况下摔下去会造成伤害的后果,假定余英将杨英故意推下了台阶,认定余英构成故意伤害罪是没有疑问的;如果这个台阶下是万丈深渊,认定余英构成故意杀人也不为过。

否则,仅以余英小卖部前存在一个小台阶(现场条件),结合余英实施(假定)推杨英的行为,就认定余英具有伤害杨英的故意是难以成立的。

显而易见,小卖部前的台阶高低以及杨英是否穿高跟鞋对杨英的伤害后果具有更直接的因果关系。

,④对侵害对象具体情况的分析对于不同的侵害对象,同样的危害行为将会产生完全不同的危害后果,尤其在侵害对象对危害行为的承受能力或防御技能不同的情况下。

比如会游泳的人与不会游泳的人,同样被推入深水中产生的后果就不会相同:当婴儿和成年人一样被作为侵害对象时,同样用被子将侵害对象的鼻子捂起来,也会产生不同的后果,成年人会安然无恙但婴儿可能就会死亡。

因而,侵害对象对危害行为的承受能力或防御技能(比如侵害对象是否会游泳)以及行为人对侵害对象相应能力的了解或“ 明知”,对认定行为人的犯罪故意同样具有重要意义。

⑤对行为人智力水平的分析对行为人的智力水平分析,对认定行为人对其行为造成危害结果的认知程度也即其对危害结果是否明知具有决定意义。

高铭喧主编的《刑法学》自学考试教科书上有一典型案例:某黄姓农村妇女,因儿子阿牛被子上生了跳蚤,用“敌百虫”药液浸泡了儿子的被头,然后,她为了洗净被头上的药液,用清水涮洗了好几遍,又用碱水将被头浸泡了两个钟头,然后再用清水洗涮后缝上了被头,阿牛盖被睡一夜后死亡。

“敌百虫”并非速效烈性农用毒药,所用剂量未超过标准,又未直接入口,并且被头是经过清水冲洗过的。

法医鉴定揭开了阿牛死亡的秘密,原来“敌百虫”遇到碱水会起化学反应,强化毒性,变成烈性剧毒农药“敌敌畏”,这种剧毒农药一般用清水是洗不掉的。

在本案中,如此专业的化学知识,对于一个普通的农村妇女来说,按照她的智力水平是无法预见的,也就是说她对自己行为造成儿子死亡的后果不是明知的。

因此,这显然是一起意外事件。

但是,同样的行为如果是由一个精通化学知识的科技人员所实施的,行为人很可能就构成了故意杀人罪。

显而易见,认定行为人犯罪故意的确不是一件简单的事情。

我们需要通过分析各种相关因素才能得出行为人是否具有犯罪故意的结论。

2、某些情况下的犯罪故意认定问题①预谋危害结果犯罪故意的认定对于有预谋的犯罪,行为人一般具有犯罪动机,而犯罪动机又深藏行为人内心。

但犯罪动机可能通过行为人的一贯表现以及他与被害人之间的人际关系显现出来,这种一贯表现和人际关系是客观存在的能够被人所感知的事实。

除此之外,对于己发生的危害行为,行为人为实施的危害行为所做的预备行为和行为过程的周密程度也可说明某种犯罪故意的预谋性。

②突发危害结果犯罪故意的认定对于突发的危害结果,行为人一般不存在犯罪动机。

同时,因为其危害行为可能是出其它原因激起,比如污辱、争吵、互殴等。

此时,在认定行为人犯罪故意时,我们应当考虑到行为人对危害结果的“明知”是不全面的。