植物繁育系统研究的最新进展和评述

- 格式:pdf

- 大小:561.05 KB

- 文档页数:13

植物学研究的现状与趋势文献综述与前瞻植物学是生物学中的一个重要分支,研究植物的生理、生态、进化、分类等方面的知识。

随着科技的进步和研究方法的不断改进,植物学的研究逐渐深入和扩展,涌现出许多新的研究领域和方向。

本文将综述植物学研究的现状及其未来的发展趋势。

一、植物生理与生态学的研究植物生理与生态学是植物学的重要分支,研究植物在生长发育和生活环境中的生理和生态适应性。

近年来,随着分子生物学和遗传学的发展,植物的基因调控机制和生理代谢途径得到了深入研究。

例如,植物激素的合成与信号传导的机制,植物对环境胁迫的适应性机制等。

同时,近距离的无人机和遥感技术的应用也使得对植物群落及其分布和动态变化的监测更加精确和高效。

二、植物分类学的研究植物分类学是植物学的基础,研究植物的分类、命名和进化关系。

传统的植物分类学以形态学为主要研究手段,随着分子生物学的快速发展,分子数据在植物分类学中得到了广泛应用,例如,DNA条形码技术的引入使得快速鉴定植物物种成为可能。

此外,系统发育学的进步使得研究者能够重建物种间的进化关系,推测它们的共同祖先和演化路径。

三、植物生殖和繁殖的研究植物的生殖和繁殖是植物学中一个重要的研究领域,研究植物的生殖方式、花粉传递、受精及种子发育等过程。

现代研究方法使得对植物的生殖过程有了全新的认识。

例如,基因工程技术的应用可在遗传层面上改变植物的生殖方式和特性,进而提高作物的产量和抗性。

此外,植物的构树方式及其与环境的互动关系也成为当前研究的热点。

四、植物基因组学的研究植物基因组学是植物学的前沿领域,研究植物的基因组结构、基因功能和基因组演化。

随着高通量测序技术的发展,植物基因组的测序和组装成为可能。

通过对植物基因组的研究,可以发现植物的基因家族和功能基因,揭示植物的基因调控网络和生物过程。

此外,蛋白质组学和代谢组学的发展也为植物基因功能的深入研究提供了新的手段。

五、植物保护与生物技术的研究植物保护和生物技术是当今植物学研究的热门领域之一。

植物育种的新技术与方法研究及其应用在过去的几十年间,植物育种技术与方法发生了巨大的变革和革新。

植物育种旨在提高植物的生长速度、抗逆性和产量等各方面特征。

本文将探讨几种新技术和方法,并探讨它们在现代植物育种中的应用。

一、基因编辑技术随着生命科学和生物技术的发展,基因编辑技术应运而生。

基因编辑技术是人工切割和粘贴DNA,以准确的方式在基因组中修改或删除基因的方法。

它已经成为许多植物育种项目的重要部分。

通过使用基因编辑技术,可以提高作物的产量、耐逆性和适应性。

例如,在水稻中,基因编辑技术可用于提高产量、耐逆性和抗病性。

通过扰乱或增强特定基因的功能,可以提高水稻产量、减少氮肥使用量,从而实现高效、可持续的农业生产。

二、组学技术组学技术是一种应用基因组、转录组学和蛋白质组学等等多学科的方法研究细胞和生物体的全面性和动态性。

在实践中,这种技术是使用先进的测序和分析工具来从基因水平到蛋白质水平体系的数据集。

组学技术使得植物基因中包含的大量信息研究,从而为植物育种提供了新的思路。

例如,组学技术可用于提高玉米耐旱性和减轻农民对温室气体的排放量。

通过开发更有效的灌溉管理和肥料施用方法,可以提高玉米的产量和素质。

三、遗传多样性保护遗传多样性保护是一种有益的植物育种技术,它倡导尊重和保护植物遗传多样性,从而确保可持续农业和生物多样性。

遗传多样性保护可以通过保护特定品种、保种和收集品种等方式来实现。

从遗传多样性和物种保护的角度来看,保护蜜蜂、鸟类、蝴蝶和其他有助于植物传粉的生物对植物育种具有重要意义。

四、基于聚合物制备的微纳米尺度电极近年来,研究表明,使用纳米技术和组合技术,可以制作高灵敏度的植物检测器。

基于聚合物制备的微纳米尺度电极可用于检测植物中的化学物质和生物体,如水稻中的硝酸根和抗生素毒性物。

通过使用这种技术,可以更好的保证植物的生长环境和生产环境的安全。

结语植物育种技术和方法在不断地进步和发展,新的技术和方法的引入推动了植物育种的发展和应用。

植物遗传育种研究的当前情况及未来发展趋势随着人类的不断发展,粮食安全、经济效益等问题变得愈发重要,而这些问题的解决离不开农业生产的提高和现代化,其中植物遗传育种的发展具有重要的作用。

本文将从目前植物遗传育种研究的情况、未来发展趋势等角度进行探讨。

一、目前植物遗传育种研究的情况随着国家对农业生产的关注度不断提高,一系列的植物遗传育种研究得到了大力支持和投入,目前国内外已经出现了许多针对不同作物的新品种。

首先,农作物品种的提高是一个重要课题,现有的研究主要集中在采用遗传基础较为稳定的亲本进行间接选择,或利用育种杂交组合和亲本间交互作用来提高品种的优良性。

同时,利用感性、形态性、生理性状与遗传性状的相互联结及其与生产性状之间的相互作用进行育种,也是当前植物遗传育种研究的热点。

其次,植物的抗逆性也是当前研究的重点之一。

在极端气候、气象和自然环境下,如何让作物有更好的生存能力和环境适应性也是植物遗传育种研究的重要内容。

目前,通过遗传工程技术与传统育种方法的结合,研究人员已经取得了一些突破性的成果。

另外,在病虫害防治方面,生物防治已经成为目前最为普遍的防治手段之一。

通过对植物中天然抗生素、抗病毒物质的探讨,以及育种出抗虫、抗病等品种,已经为生物防治提供了有利的条件。

二、未来发展趋势随着科技的不断进步和快速发展,未来植物遗传育种领域的发展趋势也将愈加明显。

首先,遗传工程技术的发展将会更加成熟,并向更高层次发展。

通过基因从植物中剪切或插入等方式,达到特定目的,如提高抗逆性和生命力等。

同时,利用生物技术将有助于修改植物基因,从而获得与人类生存相关的新优良品种。

其次,随着精准品种育种的逐步普及,高效的育种模式将会更加成熟。

采用组合加速育种、优良基因预测和制定低成本种质选育策略等技术,将会大大降低育种的成本和时间。

最后,利用大数据进行植物育种研究,将为育种的科学性和准确度提供有力的支持。

使用大数据技术,将植物品种信息、基因信息、遗传信息等进行收集和分析,在育种和监管方面都将起一个重要的作用。

新型植物育种技术的研究和发展植物育种是现代农业发展所必不可少的一环。

随着人口的增长和饮食结构的变化,农业生产要求越来越高效、高产、高质。

因此,新型植物育种技术的研究和发展成为当今农业领域的热点之一。

本文将从基因编辑、生物技术、遗传育种三个方面探究新型植物育种技术的研究和发展。

一、基因编辑技术基因编辑技术是指利用一些特殊的酶对一个或多个基因进行靶向修改,以达到人工制造或修饰基因的目的,是现代分子生物学和遗传学中最重要的技术之一。

在植物育种中,基因编辑技术的应用最广泛的就是CRISPR/Cas9系统。

CRISPR/Cas9分别是Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats(聚类规律地间隔出现的短回文重复序列)和CRISPR associated protein9( CRISPR相关蛋白9),二者之间通过复杂的互作关系协同发挥着对基因组的修饰功能。

例如,科学家可以通过使用基因编辑技术,来对作物的自身抗病性进行强化。

通过删除或添加一些特殊的基因,就可以让作物的自身抗病能力得到提升。

另外,基因编辑技术还可以用来增强作物品质,比如增加产量、改善口感等。

这些应用能够使农业生产更加高效,同时也可以实现越来越高的生产要求。

二、生物技术生物技术是指将生物学、分子生物学、细胞生物学、遗传学和生物化学等知识、理论及技术应用于农业、医疗、食品、化学及环境等领域,并尝试寻找新的所需技术和产品的开发方法。

在植物育种中,生物技术的应用也是无所不包。

其中,转基因技术和组织培养技术是应用最广泛的两个技术。

转基因技术是指将特定基因从一个物种转移到另一个物种,以便改变其特性,其中也包括了基因编辑这个范畴。

例如,通过转基因技术,可以使作物具有抗草害、自身抗病、抗冻性更强等特性,这一方面可以提高作物的产量,也可以减少生产成本,另一方面可以提高作物的适应能力,从而使其更加适应现代农业生产的要求。

植物学研究的新进展和应用植物是地球上最重要的生物体类群之一,它们是地球上的基础和基石。

植物是所有生命体的“食物之源”,提供丰富的营养物,同时还能为人类、动物提供药物、工业原料、能源和装饰品等。

近年来,随着科学技术的发展,植物学研究也得到了重视,并取得了一系列新的进展和应用。

一、植物基因组学植物基因组学是植物学研究的一个重要方向,它涉及到植物的基因、遗传变异以及细胞和分子机制等多个方面。

植物基因组学的研究对植物的分类、进化、种质资源研究有着重要的影响。

目前,国际上关于植物基因组组成、结构、功能和调控等问题的研究已经初具规模。

较早的有水稻、拟南芥等模式植物,近年来也有玉米、大豆、小麦和葡萄等作物。

植物基因组学的研究不仅可以突破传统的植物育种技术,还能为人类认知植物提供新思路和技术手段。

二、植物组织培养技术植物组织培养是指在人工条件下,利用植物分生组织 (如芽、叶、胚等) 在特定培养基上形成愈伤组织,再通过一系列方法进行灭菌、定向分化、干涉加强等过程,使这些分生组织继续分裂、分化,最终形成整个植物体系的一种模拟。

这种技术手段可以在不同的生境和条件下,合成出拟造豆科、酸模等新品种。

组织培养技术的优点在于可以实现无土栽培,更好的范围控制和栽培,可以实现快速大规模繁殖、质量控制、质量保障等优势。

三、植物基因工程植物基因工程是指人工切断植物的某些基因序列,或向植物加入外源基因,并使其高效表达作用,从而达到改良植物性状的目的。

植物基因工程技术的研究,对于促进植物育种、增加农作物产量、改良农产品品质等方面意义重大。

近年来,随着国际上生物技术和信息技术的传播和突破,植物基因工程技术又取得了很大的进展和应用。

在经济作物上的应用尤为广泛,比如转基因水稻、转基因小麦、转基因玉米等作物,以及一些葡萄、草莓、西红柿等果蔬类作物等。

四、植物多样性保护植物多样性保护是现代植物学研究的一个重要分支,其研究内容包括植物分布和种群生态、植物种类和分布、绝种、恢复及保护等方面。

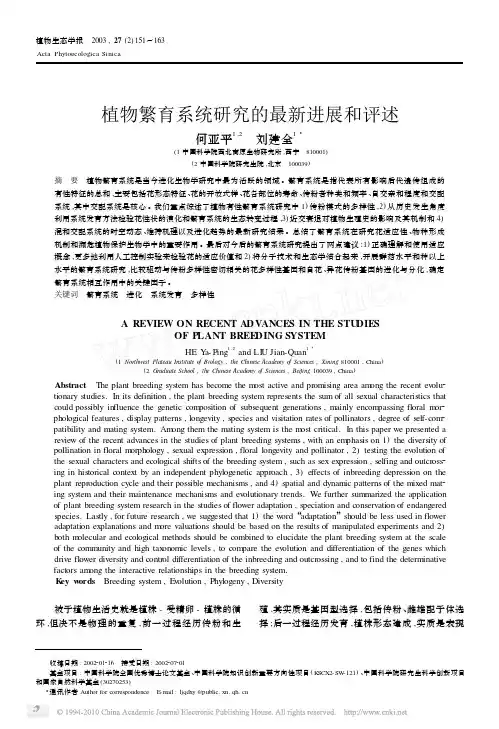

植物繁育系统研究的最新进展和评述何亚平1,2 刘建全13(1中国科学院西北高原生物研究所,西宁 810001)(2中国科学院研究生院,北京 100039)摘 要 植物繁育系统是当今进化生物学研究中最为活跃的领域。

繁育系统是指代表所有影响后代遗传组成的有性特征的总和,主要包括花形态特征、花的开放式样、花各部位的寿命、传粉者种类和频率、自交亲和程度和交配系统,其中交配系统是核心。

我们重点综述了植物有性繁育系统研究中1)传粉模式的多样性,2)从历史发生角度利用系统发育方法检验花性状的演化和繁育系统的生态转变过程,3)近交衰退对植物生殖史的影响及其机制和4)混和交配系统的时空动态、维持机理以及进化趋势的最新研究结果。

总结了繁育系统在研究花适应性、物种形成机制和濒危植物保护生物学中的重要作用。

最后对今后的繁育系统研究提出了两点建议:1)正确理解和使用适应概念,更多地利用人工控制实验来检验花的适应价值和2)将分子技术和生态学结合起来,开展群落水平和种以上水平的繁育系统研究,比较驱动与传粉多样性密切相关的花多样性基因和自花、异花传粉基因的进化与分化,确定繁育系统相互作用中的关键因子。

关键词 繁育系统 进化 系统发育 多样性A REVIEW ON RECENT ADVANCES IN THE STU DIESOF P LANT BREE DING SYSTEMHE Y a-Ping1,2and LI U Jian-Quan13(1Northwest Plateau Institute o f Biology ,the Chinese Academy o f Sciences ,Xining 810001,China )(2Graduate School ,the Chinese Academy o f Sciences ,Beijing 100039,China )Abstract The plant breeding system has become the m ost active and promising area am ong the recent ev olu 2tionary studies.In its definition ,the plant breeding system represents the sum of all sexual characteristics that could possibly in fluence the genetic com position of subsequent generations ,mainly encom passing floral m or 2phological features ,display patterns ,longevity ,species and visitation rates of pollinators ,degree of self-com 2patibility and mating system.Am ong them the mating system is the m ost critical.In this paper we presented a review of the recent advances in the studies of plant breeding systems ,with an em phasis on 1)the diversity of pollination in floral m orphology ,sexual expression ,floral longevity and pollinator ,2)testing the ev olution of the sexual characters and ecological shifts of the breeding system ,such as sex expression ,selfing and outcross 2ing in historical context by an independent phylogenetic approach ,3)effects of inbreeding depression on the plant reproduction cycle and their possible mechanisms ,and 4)spatial and dynamic patterns of the mixed mat 2ing system and their maintenance mechanisms and ev olutionary trends.We further summarized the application of plant breeding system research in the studies of flower adaptation ,speciation and conservation of endangered stly ,for future research ,we suggested that 1)the w ord “adaptation ”should be less used in flower adaptation explanations and m ore valuations should be based on the results of manipulated experiments and 2)both m olecular and ecological methods should be combined to elucidate the plant breeding system at the scale of the community and high tax onomic levels ,to com pare the ev olution and differentiation of the genes which drive flower diversity and control differentiation of the inbreeding and outcrossing ,and to find the determinative factors am ong the interactive relationships in the breeding system.K ey w ords Breeding system ,Ev olution ,Phylogeny ,Diversity 被子植物生活史就是植株-受精卵-植株的循环,但决不是物理的重复,前一过程经历传粉和生殖,其实质是基因型选择,包括传粉、雌雄配子体选择;后一过程经历发育,植株形态建成,实质是表现 收稿日期:2002201216 接受日期:2002207201 基金项目:中国科学院全国优秀博士论文基金、中国科学院知识创新重要方向性项目(K SCX2-SW -121)、中国科学院研究生科学创新项目和国家自然科学基金(30270253) 3通讯作者Author for correspondence E -mail :ljqdxy @植物生态学报 2003,27(2)151~163Acta Phytoecologica Sinica型选择。

植物学研究的新进展和应用探索植物,是地球上最为普遍的生命形式,也是人类生存和发展所必不可少的来源。

近年来,随着科技的不断发展和研究方法的不断创新,植物学研究取得了许多新的进展和突破。

本文将从植物基因组学、植物化学和植物医学等方面,探讨植物学研究的新进展和应用探索。

一、植物基因组学植物基因组学是基于植物细胞的DNA序列分析,研究植物基因组信息及其功能和结构特征,是植物学和遗传学研究的前沿领域。

植物基因组学的研究成果有助于解决植物遗传性状的分析和改良问题。

目前,已经有许多植物基因组被测序,亚洲植物基因组计划、大豆基因组计划和棉花基因组计划等一系列大型计划也逐渐展开。

除了一些重要的农作物,如玉米、水稻、番茄、小麦等,目前我国也在开展很多林木基因组的研究工作。

更为值得关注的是,随着二代测序技术的发展,植物基因组学的研究也进入了一个新的阶段,研究人员可以更加深入地探究植物基因组的细节和突变情况,为真正的植物遗传基础研究打下了基础。

二、植物化学植物的化学成分对于其生长、发育、环境适应和抗病等方面具有极为重要的作用,而且植物因特殊的生命环境和天然生长状态,其化学成分具有巨大的多样性和独特性。

目前,人们逐渐认识到植物化学的重要性,许多植物化学家致力于探讨植物化合物在抗癌、抗炎、抗菌等领域的应用。

利用植物化学,研究人员可以提取和分离出来自不同植物源的有效成分,并进行药效分析和药物合成。

例如,紫锥菊含有的菊酯化合物是一种名为酸酯酶抑制剂的化学物质,可用来预防病毒感染和氧化应激带来的细胞损伤。

植物化学的应用还可通过培育转基因植物改良植物品种和保障人类食品安全。

例如,应用转基因技术,研究人员可以提高玉米中维生素B3的含量,或者提高水稻的抗病性和适应力。

三、植物医学植物一直被用作药物和治疗手段,这是因为植物在数百年的进化过程中积累了大量抗菌、抗促炎、抗病毒和抗肿瘤的活性成分。

现在,随着人们对天然药品潜在优势的认识越来越深入,植物药物的研究逐渐崛起。

植物发育生物学研究的新进展与应用植物发育生物学是研究植物在生长发育过程中形态和结构的学科。

近年来,随着科学技术的不断进步,植物发育生物学领域取得了许多新的研究进展和应用。

本文将探讨这些新的进展和应用,并分析其在农业、生态保育和基因编辑等领域中的潜在价值。

一、基因组学和细胞学在植物发育生物学中的应用随着基因组学和细胞学的飞速发展,研究者们可以更好地揭示植物生长和发育的分子机制。

通过对植物基因组、特定基因家族和细胞分子过程的研究,研究者们不断发现新的调控路径和基因网络。

这些发现有助于我们更深入地了解植物的生长和发育过程,为植物改良和遗传改造提供了理论基础和实践指导。

二、植物生殖生长与繁殖技术的突破植物生殖生长与繁殖技术的突破是植物发育生物学的重要进展之一。

传统繁殖技术通常需要大量时间和资源,而现代生物技术可以提供更高效和快速的方法。

例如,无性繁殖技术可以通过离体培养和组织培养快速繁殖植物,使得传统繁殖过程可以大大加速。

此外,基因编辑技术的出现也使得我们可以通过修改植物的基因组来实现特定性状的改良。

三、植物发育与环境适应的研究植物在不同环境条件下的适应性发育是植物发育生物学的一个重要研究方向。

研究者们通过对不同植物物种在不同环境下的生长和发育的观察和比较,揭示了植物环境适应性发育的分子机制。

例如,一些植物在干旱条件下会产生特定的厚叶和减少蒸腾,以减少水分流失。

这些研究使得我们能够更好地理解植物如何适应不同的环境,并为生态保育和农业生产提供理论依据。

四、基因编辑在植物发育与农业领域中的应用基因编辑技术是近年来植物发育生物学领域的一项重要突破。

通过利用CRISPR/Cas9系统等基因编辑技术,研究者们可以准确地修改植物基因组中的特定位点,实现特定性状的改良。

例如,一些研究通过基因编辑来提高植物的抗病性、耐胁迫性和产量。

这些应用有望在未来为农业生产提供新的途径和战略,从而促进粮食安全和可持续发展。

五、植物荷尔蒙和发育调控的研究进展植物发育受到植物荷尔蒙的严密调控。

植物育种的新方法与进展植物育种是指利用遗传学和育种学原理和方法,通过选育、改良农作物的性状和特性,以提高农作物产量、品质、抗逆性等方面的育种工作。

随着科技的进步和对可持续农业的需求,人们不断探索新的育种方法和技术,以改进传统育种的效率和精度。

本文将介绍植物育种的新方法与进展,并探讨其对农作物育种的潜在影响。

一、基因编辑技术基因编辑技术是近年来取得重大突破的一种植物育种方法。

通过造成植物基因组中的特定变化,可以精确改变农作物的性状和特性。

其中,CRISPR-Cas9是一种常用的基因编辑工具,它利用一种细菌防御病毒入侵的机制,来实现对植物基因组DNA的修饰。

基因编辑技术具有高效、准确的特点,可以避免传统育种中的长时间交配和筛选过程,并有效地降低了育种的成本。

二、基因组学与基因组选择随着基因组学的快速发展,人们对农作物基因组的研究和理解日益深入。

基因组学的研究成果为育种工作提供了基因组选择的直接依据。

通过分析大规模的基因组数据和利用生物信息学方法,可以挖掘出与农作物性状相关的基因位点,并以此为基础进行选育工作。

基因组选择不仅提高了育种的效率,还在一定程度上缩短了育种周期。

同时,基因组学研究的进展也为育种工作者提供了更多的遗传资源和辅助选择方法。

三、遗传育种与分子育种的结合遗传育种和分子育种一直以来都是植物育种的重要组成部分。

传统的遗传育种方法通过物种杂交、选择和后代筛选来改良性状,而分子育种则依赖于分子标记和遗传图谱技术来辅助选择和预测性状。

近年来,随着遗传学、基因组学和生物信息学的发展,遗传育种和分子育种的结合变得更加紧密和高效。

育种者可以通过深入研究植物基因型与表型之间的关系,进一步优化选择策略和提高育种效果。

四、基因保护与利用植物基因资源是植物育种不可或缺的重要基础。

保护和合理利用植物基因资源对于推动植物育种的进展至关重要。

种质资源收集、保存和管理是基因保护的核心任务。

目前,许多国家和组织在全球范围内建立了种质资源库,致力于收集和保存植物基因资源,以确保种质资源的多样性和可持续利用。

植物育种中的新技术与趋势植物育种是农业生产中至关重要的一环,通过不断改良优良品种,提高抗病虫害能力、适应各种环境条件的能力,可以大幅度提高农作物的产量和品质。

随着科学技术的迅猛发展,越来越多的新技术被应用到植物育种中,进一步拓展了育种的思路和方法。

本文将探讨植物育种中的新技术及其发展趋势。

一、基因编辑技术基因编辑技术是近年来植物育种领域的一项重要突破。

通过利用CRISPR-Cas9和其他工具,研究人员可以精确地修改植物基因组中的特定序列,实现特定性状的改良。

与传统的转基因技术相比,基因编辑技术更为高效、精确,不需要引入外源基因,从而有效避免了道德和法律等方面的争议。

基因编辑技术已被成功地应用于多个作物,例如水稻、小麦、玉米等,为实现更高产、更抗逆的农作物品种提供了新途径。

二、大数据与人工智能随着信息技术的飞速发展,大数据与人工智能正逐渐渗透到植物育种领域。

利用大数据分析和机器学习等技术,可以更加全面地了解植物基因组的变异,预测特定基因对特定性状的贡献程度,从而更加准确地进行育种工作。

此外,人工智能技术还可以加速繁育过程,提高育种效率。

通过利用传感器、无人机等设备采集的数据,结合人工智能技术对这些数据进行处理和分析,可以实现精准的植株选择、病虫害监测等,大大提高了育种周期和效果。

三、遗传多样性保护遗传多样性是植物育种的基础,它反映了植物种群对环境适应的能力。

保护和保增遗传资源是植物育种工作的重中之重。

为了保护和管理遗传资源,一些新技术逐渐被应用。

例如,通过生物技术手段,可以将野生种质与优良品种进行杂交,实现自然种群的遗传杂交,保护和丰富遗传多样性。

此外,冷冻保存技术、遗传标记辅助选择等也为遗传多样性的保护和优化提供了新的方法。

四、气候适应性育种全球气候变化对农业生产提出了新的挑战,气候适应性育种成为了当前植物育种的研究热点之一。

通过利用遗传多样性和相关性状的分析,研究人员可以筛选出对气候变化更为适应的新品种。

植物保护与繁育技术的研究进展植物是人类赖以生存的基础,但是面对日益增加的人口和重工业化的威胁,植物面临着诸多的威胁。

这不仅是对于食品安全的威胁,同时也对于生态系统的平衡带来了风险。

为了保护和繁育植物,自然科学家们一直在层层探究和尝试改进植物保护和繁育技术。

本文将从防疫和繁育两方面进行探讨。

一、植物保护防疫是植物保护工作的重中之重。

在过去的几十年里,人们主要采用化学防治方法来控制病害和虫害。

但是,化学防治方法在经济效益和生态性价比方面存在巨大的矛盾。

同时,长期的采用化学防治方法还在不断地对生态环境造成着影响。

因此,我们需要去寻找一些更加友好的防治方法。

1. 生物防治自然界提供了一些有益的生物来控制病害和虫害。

因此,近些年来,生物防治备受人们的关注。

生物防治是利用自然界提供的敌害动植物来达到防治害虫和病害的目的。

比如,可以利用寄生蜂和捕食性昆虫来控制各种农作物的害虫,而且它们会随着食物的消耗而消亡。

这种方法的优点是生态性价比高、不会引起二次污染等。

但是,这种方法仍然存在一些问题,因为这种方法不光是针对有害动植物,同时对有益的昆虫也是有很大的杀伤力。

因此,我们必须更加精准地选择或研发生物防治方法。

2. 再生能源应用再生能源作为替代手段,逐渐取代了传统的化学防治方法。

在中国,农村地区的光伏发电、风力发电等再生能源的使用频繁了。

它们的环保特性和使用便捷性受到了越来越多的关注。

在能源上的探究和使用可以使用更多的资源和材料来保护植物,并且能够协调保护生态环境。

二、植物繁育植物繁育是指利用现代生物技术创新方法,提高植物的产量和品质。

植物繁育技术在发现新碱粘液以及基因识别方法的研究过程中已经达到了瓶颈。

因此,我们寻找创新的技术方法,探索新的潜力,更加便捷的实现繁殖。

1. 基因编辑技术在过去的几年里,基因编辑技术受到了广泛的关注。

它是指利用人工方法有针对性地编辑和修饰植物的基因来达到某种目的。

可以使得植物产生更多的产量、更好的品质,或者在逆境下获得更好的适应性能力。

植物生殖生物学和繁殖系统的研究植物生殖生物学是对植物繁殖和生殖系统进行研究的学科。

在这个领域中,研究人员主要关注植物的繁殖方式、生殖器官的结构和功能以及植物的遗传传递。

通过深入研究植物的生殖生物学和繁殖系统,我们可以更好地理解植物的繁殖策略和适应环境的能力。

一、植物的生殖方式植物的生殖方式主要分为两类,即无性生殖和有性生殖。

无性生殖是指植物通过无性繁殖器官或结构,如种子、芽、根茎等,产生新个体。

有性生殖则是指通过花粉与卵子结合,形成新的个体。

无性生殖具有遗传稳定性高、繁殖速度快的特点,而有性生殖则能提供基因的多样性,有利于适应环境的变化。

二、植物的生殖器官植物的生殖器官主要包括花、花药、子房和胚珠等。

花是植物进行有性生殖的主要器官,通过花粉与子房中的卵子结合,形成受精过程。

花药是花的一部分,产生花粉颗粒。

子房是种子的发育器官,它包含了卵子和胚珠。

卵子受精后,发育成为种子,嵌在果实中。

三、植物的繁殖策略植物的繁殖策略主要包括自花授粉和异花授粉两种方式。

自花授粉是指花粉从雄蕊传到雌蕊的同一花上,而异花授粉则是指花粉从一朵花传到另一朵花上。

自花授粉适合单性花和同花植物,而异花授粉适合异性花和异花植物。

植物通过选择适应自身条件的繁殖方式和繁殖策略,来提高繁殖的效率和成功率。

四、植物的遗传传递植物的遗传传递主要通过花粉和卵子实现。

在有性生殖中,花粉通过传粉媒介(如昆虫、风等)传到子房中的卵子,进行受精过程。

在受精过程中,父本和母本的基因组合,形成新个体的基因组。

通过遗传传递的研究,我们可以了解植物的基因表达和遗传规律,为植物育种和基因改良提供理论基础。

总结:植物生殖生物学和繁殖系统的研究对于我们了解植物的繁殖方式和策略具有重要意义。

通过对植物的生殖器官、生殖方式、繁殖策略和遗传传递的深入研究,我们可以更好地理解植物的繁殖生物学特点,并为植物的繁殖和遗传改良提供理论指导。

植物的繁殖生物学研究将在农业、园艺和生物科学领域发挥重要作用,为人们的生活和科学研究提供有益的帮助。

植物生殖生物学研究的新进展与应用前景随着科学技术的不断进步,植物生殖生物学研究正迎来新的突破和应用前景。

本文将就植物生殖生物学相关研究的新进展和潜在应用进行探讨。

一、基因编辑技术在植物生殖生物学研究中的应用基因编辑技术是目前最热门的科研领域之一,对于植物生殖生物学研究也有着重要的影响。

传统的基因编辑技术主要通过基因敲除或插入等手段进行基因的改变,但对于植物生殖生物学研究来说,这种方法仍然存在一些局限性。

然而,最新的基因编辑技术CRISPR-Cas9的出现改变了这一局面。

CRISPR-Cas9技术能够精确编辑植物的基因序列,实现特定位点的基因修饰,并能够产生稳定的编辑效果。

通过CRISPR-Cas9技术,研究人员能够揭示植物生殖过程中关键基因的功能,并深入探究植物生殖发育的机制。

二、遗传多样性保护与植物生殖生物学研究的关系遗传多样性对于植物的生存和进化至关重要。

植物生殖生物学研究可以揭示植物物种内和物种间的遗传关系,有助于保护和管理濒危物种。

近年来,DNA条形码技术的应用为植物生殖生物学研究提供了有力的工具。

该技术通过对植物的特定基因组区域进行测序,能够唯一地鉴定和区分不同物种。

这种方法不仅能够帮助植物学家进行物种的鉴定和分类工作,还可以用于保护濒危物种,监测物种的遗传多样性,促进生物资源的可持续利用。

三、植物生殖与气候变化的关联研究随着全球气候变暖的加剧,植物生殖与气候变化之间的关系成为研究的热点之一。

植物生殖生物学研究通过分析植物的生殖过程,可以掌握植物对气候变化的适应策略和生态响应。

例如,研究人员发现,温度升高可能对植物的开花时机和开花数量产生影响。

一些冬季开花的植物可能会因为气温升高而错过最佳开花时机,从而影响种群的稳定和繁衍。

植物生殖生物学研究为我们认识这些生态现象提供了重要的理论基础。

四、植物生殖生物学在育种和农业生产中的应用植物生殖生物学的研究成果能够应用于植物育种和农业生产中,促进农作物的提高和农业的可持续发展。

植物学研究的新技术与仪器进展植物学作为生物学的一个重要分支,研究植物的结构、生长发育、功能与适应等方面的知识。

随着科学技术的不断发展,新的研究技术和仪器设备不断涌现,为植物学研究带来了革命性的进展。

本文将在没有具体格式要求的前提下,结合新技术和仪器的特点,对植物学研究的新技术与仪器进展进行论述。

一、高通量测序技术高通量测序技术是近年来发展最为迅猛的植物学研究技术之一。

传统的测序技术速度较慢,成本较高,限制了研究的范围和深度。

而高通量测序技术的出现,极大地提高了测序的效率和准确性。

通过这一技术,我们可以获得大量高质量的植物基因组序列信息,揭示植物基因的组织表达特点、突变分布以及基因功能等。

二、光谱学技术光谱学技术是研究植物光合作用和生化代谢的有力工具。

近年来,随着光谱学仪器的不断更新和改进,植物学研究中采用的光谱学技术也得到了长足的发展。

通过测量植物各种波长的光谱,我们可以了解叶绿素荧光参数、叶绿素含量、氮含量等指标,进而推测植物的生理和生态状况。

三、基因编辑技术基因编辑技术是一种通过直接修改植物基因组,实现相应遗传改良的手段。

CRISPR/Cas9技术作为目前最为先进的基因编辑技术,被广泛应用于植物学研究中。

利用CRISPR/Cas9技术,我们可以实现对植物基因组特定位点的准确修饰,如基因敲除、插入和替换等,从而研究和揭示植物基因的功能。

四、纳米技术纳米技术是一种通过人工合成和操作纳米级材料,实现对植物生长和发育的调控的技术手段。

纳米技术在植物学研究中的应用涉及到纳米肥料、纳米传感器、纳米光合体系等方面。

通过纳米技术的引入,我们可以提高植物对养分和水分的吸收利用效率,增强植物的抗逆性,促进植物的生长和发育。

五、成像技术随着成像技术的不断发展,植物学研究中采用的成像技术也越来越丰富和精确。

其中,原子力显微镜(AFM)和荧光显微镜是目前应用较多的成像技术。

通过AFM技术,我们可以研究植物细胞和亚细胞结构的高分辨率形态学特征;而荧光显微镜则可以用于研究植物细胞的内部结构和分子过程。

植物繁殖生理和生物技术研究植物是地球上最重要的生物之一,其对于人类和其他生物的生存和发展有着重要的影响。

植物繁殖生理和生物技术研究,是为了探究植物繁殖过程中的生理机制和应用生物技术手段来提高植物繁殖效率和品质。

本文将介绍植物繁殖生理和生物技术研究的现状和应用。

一、植物繁殖生理研究植物繁殖生理研究主要包括花粉发育、花粉管生长、受精和胚胎发育等方面。

1.花粉发育花粉是植物进行有性繁殖的关键步骤之一。

花粉发育涉及到花药、花粉壁、柱头等多个组织的协同作用。

目前,对于花粉发育过程中各个关键环节的分子机制和受调控的信号通路等方面已经有了比较深入的研究。

2.花粉管生长花粉管生长是植物有性繁殖过程中的另一个重要环节。

花粉管需要穿过花柱、花粉管通道等多个障碍物才能成功进行授粉。

目前,对于花粉管生长过程中的分子机制和信号通路也有了比较深入的研究。

3.受精和胚胎发育花粉管穿过花柱进入胚囊后,进行与卵细胞的结合、无性融合等一系列步骤,最终形成受精卵。

接下来,受精卵将进行胚胎发育,并发育成种子。

对于这一过程,研究主要涉及到受精卵的发育过程、胚胎发生等方面。

二、生物技术在植物繁殖中的应用植物繁殖过程中,由于自然因素的干扰或人为因素的干预,可能会出现种子不足、品质差等问题。

为了解决这一问题,发展生物技术手段来提高植物繁殖效率和品质已经成为一种趋势。

1.组织培养组织培养是通过体外培养植物组织和细胞,让其再生成为完整的植株或芽、根、叶等。

这种方法可以将植物繁殖的效率提高数倍,并且可以获得较为一致的品质。

2.基因编辑基因编辑技术通过有针对性地修改植物的基因序列,来改变植物的性状和表现。

这种技术可以大大缩短植物育种周期,提高繁殖效率和品质。

3.遗传转化遗传转化技术包括基因造合、基因注入和基因转化等方法,可以将外源基因引入到植物细胞中,让其成为植株的一部分。

这种技术可以改变植物的性状和境遇适应能力,提高植株的生存和繁殖效率。

三、结语植物繁殖生理和生物技术研究是保障粮食安全和环境保护的重要手段。

植物学研究中的新进展与应用前景植物学是研究植物的学科,是生物学的重要分支之一。

近年来,随着科技的不断进步,植物学研究也取得了新进展,这些进展在农业、环境、医药等多个领域都有广泛应用前景。

一、基因编辑技术的应用基因编辑技术是指通过改变植物细胞的基因组来实现外部性状的调整。

这项技术被广泛用于改良作物的耐病性、适应性、产量和品质等方面。

例如,科学家们利用基因编辑技术,成功研制出了抗癌作物和抗旱作物,这些作物的抗病、耐旱能力比传统品种更强,有望成为未来农业生产的主力。

此外,基因编辑技术还有望被应用于改变植物的生理代谢过程。

例如,科学家们利用基因编辑技术成功研制出了可以产生高效能生物柴油的微生物。

这些微生物可以将植物废弃物转化为燃料,有望成为未来与石油相替代的新型燃料。

二、智能化农业的发展随着人工智能技术的发展,智能化农业也逐渐成为了现实。

现代农业已经不再是传统的手工农耕,而是逐渐智能化的高科技农业。

通过使用智能感知技术和植物种植大数据,农民们可以更好地掌握作物生长过程,提升农业生产效率。

此外,智能化农业还可以对环境进行实时监测,提高农业生产环保性。

例如,利用无人机收集到的植被信息可以为农民提供正确的施肥方式和用药建议,减少了农药浪费和环境污染,有利于保护环境生态。

三、草原生态修复与保护草原是我国重要的生态系统之一,但由于过度的人类活动和自然因素的影响,草原生态环境受到了严重损害。

植物学的研究成果在草原的生态修复和保护方面也发挥着重要作用。

例如,在草原主动管理和修复中,科学家们通过研究草原植物根系的分布和生长特征,设计出了一系列草地湿地缓冲区、生物型翻耕等综合治理方法,有效地改善了不同区域的草地生态环境。

此外,在保护草原野生动物方面,植物学的研究也起到了积极的促进作用。

例如,对于草食类动物的种类和数量进行科学的统计和调查能够更好地为这些野生动物提供安全的栖息地和食物资料。

总结来看,植物学的研究在农业、环境、医药等众多领域的发展中取得了巨大的进步。

植物繁殖机制的研究现状植物繁殖机制的研究一直是植物学领域的重要研究方向之一。

随着科技的发展和现代分子生物学的兴起,越来越多的研究者开始探讨植物繁殖的分子机制,从而为我们更好地了解植物的繁殖过程提供了奠定基础。

众所周知,植物的繁殖主要有无性繁殖和有性繁殖两种方式。

无性繁殖,就是指植物通过体内器官产生的孢子或者植物体的其他部位(如根、茎、叶等)产生新的植物个体,而这些个体与母体完全相同,称为“克隆体”。

有性繁殖,也叫做有丝分裂繁殖或减数分裂繁殖,是指植物在生殖细胞分裂的过程中,染色体在一定程度上重组,形成新的基因组合,从而产生具有遗传变异性的后代个体。

对于无性繁殖和有性繁殖两种方式,研究者们在探讨过程中所涉及到的生物学知识,包括分子遗传学、细胞学、发育生物学等等。

其中,分子遗传学是最为普遍且应用最广泛的一门学科。

通过对植物基因的检测和分析,以及基因突变体的鉴定及其表型分析,研究者们可以深入探究植物繁殖过程中的关键基因、基因互作网络等相关机制。

在无性繁殖方面,比较典型的就是植物芽的发生和扦插了。

植株的繁殖芽具有很强的再生能力,它们能够在切割后短时间内重新形成根和茎,逐渐形成新的植物个体。

植物茎部和根系统中的植物激素,尤其是生长素和细胞分裂素,对于繁殖芽的产生和分化起到了重要的作用。

比较典型的例子就是番茄,它在干燥炎热的条件下,容易出现茎部繁殖,而且繁殖后的后代很难从外表上区分,它们与母体非常相似。

有性繁殖方面,依据表型特征的不同,又可以进一步分为开花植物和裸子植物两大类。

在开花植物中,花的形成是一系列复杂的发育过程,包括花序的形成、花瓣的生长乃至花粉和胚珠的形成等等。

在此过程中,许多基因和激素参与了其中,比如,关于花器官分化的控制因子ABCE类基因、参与花瓣形成的B功能基因等等。

裸子植物则以雄花和雌花的分化产生花粉和胚珠为主,它们的繁殖与开花植物略有不同,但从生殖发育角度来看也存在类似之处。

总体而言,植物繁殖机制的研究现状在不断深化和发展。

植物繁育系统研究的最新进展和评述何亚平1,2 刘建全13(1中国科学院西北高原生物研究所,西宁 810001)(2中国科学院研究生院,北京 100039)摘 要 植物繁育系统是当今进化生物学研究中最为活跃的领域。

繁育系统是指代表所有影响后代遗传组成的有性特征的总和,主要包括花形态特征、花的开放式样、花各部位的寿命、传粉者种类和频率、自交亲和程度和交配系统,其中交配系统是核心。

我们重点综述了植物有性繁育系统研究中1)传粉模式的多样性,2)从历史发生角度利用系统发育方法检验花性状的演化和繁育系统的生态转变过程,3)近交衰退对植物生殖史的影响及其机制和4)混和交配系统的时空动态、维持机理以及进化趋势的最新研究结果。

总结了繁育系统在研究花适应性、物种形成机制和濒危植物保护生物学中的重要作用。

最后对今后的繁育系统研究提出了两点建议:1)正确理解和使用适应概念,更多地利用人工控制实验来检验花的适应价值和2)将分子技术和生态学结合起来,开展群落水平和种以上水平的繁育系统研究,比较驱动与传粉多样性密切相关的花多样性基因和自花、异花传粉基因的进化与分化,确定繁育系统相互作用中的关键因子。

关键词 繁育系统 进化 系统发育 多样性A REVIEW ON RECENT ADVANCES IN THE STU DIESOF P LANT BREE DING SYSTEMHE Y a-Ping1,2and LI U Jian-Quan13(1Northwest Plateau Institute o f Biology ,the Chinese Academy o f Sciences ,Xining 810001,China )(2Graduate School ,the Chinese Academy o f Sciences ,Beijing 100039,China )Abstract The plant breeding system has become the m ost active and promising area am ong the recent ev olu 2tionary studies.In its definition ,the plant breeding system represents the sum of all sexual characteristics that could possibly in fluence the genetic com position of subsequent generations ,mainly encom passing floral m or 2phological features ,display patterns ,longevity ,species and visitation rates of pollinators ,degree of self-com 2patibility and mating system.Am ong them the mating system is the m ost critical.In this paper we presented a review of the recent advances in the studies of plant breeding systems ,with an em phasis on 1)the diversity of pollination in floral m orphology ,sexual expression ,floral longevity and pollinator ,2)testing the ev olution of the sexual characters and ecological shifts of the breeding system ,such as sex expression ,selfing and outcross 2ing in historical context by an independent phylogenetic approach ,3)effects of inbreeding depression on the plant reproduction cycle and their possible mechanisms ,and 4)spatial and dynamic patterns of the mixed mat 2ing system and their maintenance mechanisms and ev olutionary trends.We further summarized the application of plant breeding system research in the studies of flower adaptation ,speciation and conservation of endangered stly ,for future research ,we suggested that 1)the w ord “adaptation ”should be less used in flower adaptation explanations and m ore valuations should be based on the results of manipulated experiments and 2)both m olecular and ecological methods should be combined to elucidate the plant breeding system at the scale of the community and high tax onomic levels ,to com pare the ev olution and differentiation of the genes which drive flower diversity and control differentiation of the inbreeding and outcrossing ,and to find the determinative factors am ong the interactive relationships in the breeding system.K ey w ords Breeding system ,Ev olution ,Phylogeny ,Diversity 被子植物生活史就是植株-受精卵-植株的循环,但决不是物理的重复,前一过程经历传粉和生殖,其实质是基因型选择,包括传粉、雌雄配子体选择;后一过程经历发育,植株形态建成,实质是表现 收稿日期:2002201216 接受日期:2002207201 基金项目:中国科学院全国优秀博士论文基金、中国科学院知识创新重要方向性项目(K SCX 2-SW -121)、中国科学院研究生科学创新项目和国家自然科学基金(30270253) 3通讯作者Author for correspondence E -mail :ljqdxy @植物生态学报 2003,27(2)151~163Acta Phytoecologica Sinica型选择。

生活史中,生殖和发育都是表现型和基因型间实现生物学转变的必经之路,生殖和生殖前传粉的研究内容就属繁育系统的研究范畴,同时它还包括传粉者的行为研究(H olsinger,2000)。

更为广义的植物繁育系统还包括繁殖过程中不存在性表达的克隆繁殖,该领域的研究进展已有专门评述(董鸣, 1996)。

繁育系统通常的定义是代表直接影响后代遗传组成的所有有性特征(Wyatt,1983),主要包括花综合特征、花各性器官的寿命、花开放式样、自交亲和程度和交配系统,它们结合传粉者和传粉行为是影响生殖后代遗传组成和适合度的主要因素,其中交配系统是核心。

尽管繁育系统中诸如花的开放式样、花的形态特征及花各性器官的寿命等因素也严重影响植物的交配系统,但交配系统(周世良等, 1998)在定义上严格地说是指居群个体之间的交配式样,即自交和近交状态的总和,也就是谁和谁交配及其频率(Barrett&Harder,1996);现代传粉生物学的工作中,交配系统的定量测定已经成为繁育系统研究中相对独立的必需内容,理论、方法和实践的研究可参见(张大勇等,2001;何田华等,2001;汪小凡等,2001;陈小勇等,2001;张冬梅等,2001)。

繁育系统的研究始于人类文明之初。

大约在公元前1500年,亚术王宫就有对枣椰树(Phoenix dac2 tylifera)进行人工授粉的浮雕(Faegri&van der Piji, 1979;Proctor et al.,1996;黄双全等,2000)。

18世纪初,Dobbs和Müller首先发现植物异交现象以及昆虫在植物异交中的作用(Faegri&van der Piji,1979; Proctor et al.,1996)。

18世纪下半叶,K olreuter发明人工杂交,S prengel创立了花理论(花为昆虫传粉而设计),这两项工作是研究繁育系统的最基本的方法(Real,1983)。

Darwin利用人工杂交方法揭示了自交和异交的效果及不同花型对繁育系统的适应和影响,建立起了植物繁育系统研究的基本理论和方法(Darwin,1862;1876;1877;Real,1983;Proctor et al., 1996;Richards,1997)。

达尔文开创的植物繁育系统研究距今已有140多年,该学科的发展曾在相当长的一段时间内未受到人们应有的重视(Lloyd& Barrett,1996)。

近年来,由于人们对生物多样性不断减少的担心,转而关注生态系统中动植物的相互关系,重新重视植物繁育系统的研究(Proctor et al., 1996),并取得了新的进展,如野外观察中令人惊奇的异花传粉机制不断被发现、野外实验观察中得到的繁育系统多样性转变能得到分子系统发育树进一步的检验、分子生物学领域中有关异花传粉中花结构变异发育的分子控制过程和花粉-柱头识别机理不断被深入。

人们不再只是简单描述花外部性状的性表达方式及其对昆虫的传粉适应,而是将花各性器官的表达和寿命、花的开放式样、远交衰退、基因流、花发育模式、花粉-柱头相互识别等新概念,以及定量测定和分析、定性模拟等方法引入到繁育系统研究中来。