第八章理论层次的方法

- 格式:ppt

- 大小:680.00 KB

- 文档页数:85

知识点三:理论的层次

1.宏大理论

宏大理论是指高度复杂、非常抽象的系统理论,试图包括社会、组织和个人中的大部分方面。

例如,马克思的阶级斗争理论,Parsons的功能理论,Homans社会交换理论,道家的阴阳理论,都被视为宏大理论。

宏大理论最为全面,这些法则涉及许多不同的情境下的各种现象宏大理论最为抽象,从可观察的现象识别其背后隐含的法则也最难。

2.细微理论

细微理论也称工作假设,是普通人在日常生活中建立起来的常识性的认识。

细微理论只包含有限的概念,这些概念也只与有限的情境下的少数现象有关。

细微理论最具体,理论与可观察的现象之间几乎是相同的。

3.中层理论

中层理论是相对于宏大理论和细微理论而言的。

介于上述两者之间,其全面性和抽象程度也都是中等的,其目的在于解释具有一定复杂程度的现象背后的法则。

它也是有边界的,也就是说只适用某些现象而非所有现象。

例如,代理理论,资源依赖理论,社会资本理论,创新——扩散理论等。

现代管理学第八章激励一、单选题1.在所有的激励方式中,最常用的是()A.目标激励B.榜样激励C.奖惩激励D.评比激励答案:C解析:常用的激励方式包括:目标激励、奖惩激励(最常用)、竞赛与评比激励、关系与支持激励、榜样激励。

2.李明是参加工作不久的新员工,他积极肯干,经常超额完成任务,多次得到领导的奖励,他的干劲也越来越大。

李明的领导釆用了哪种强化方式?()A.积极强化B.惩罚C.消极强化D.消退答案:A解析:积极强化,也称下强化,是指对某种行为予以鼓励、肯定、奖赏,使之更加频繁地发生并不断强化。

题中李明得到领导的奖励而干劲也越来越大,这就是积极强化的表现,本题选A。

3.马斯洛按照需要产生的先后,将人的需要排序为()A.生理需要、安全需要、尊重需要、归属需要、自我实现需要B.生理需要、归属需要、尊重需要、安全需要、自我实现需要C.生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要、自我实现需要D.安全需要、生理需要、尊重需要、归属需要、自我实现需要答案:C解析:马斯洛按照需要产生的先后,将人的需要排序为生理需要、安全需要、归属需要、尊重需要、自我实现需要五个方面。

4.马斯洛的需要层次理论主要解释了人类的()A.基本需要的程度B.基本需要的内容和产生顺序C.基本需要的内容D.基本需要产生的顺序答案:B解析:马斯洛的需要层次理论主要解释了人类的基本需要的内容和产生顺序。

5.马斯洛认为,人们最先产生的需要是()A.社会需要B.生理需要D.尊重需要答案:B解析:生理需求是人类维持生存的最基本需求,是人类所有需求中的优势需求,也是需求层次系统的基础。

6.按高标准行事,或在竞争中取胜的愿望属于()A.归属需要B.成就需要C.权力需要D.关系需要答案:B解析:成就需要,即按高标准行事,或在竞争中取胜的愿望。

麦克利兰认为,成就需要的强弱对个人成长、组织和社会的发展具有特别重要的作用。

7.麦克利兰的成就需要理论侧重于()A.社会起因的研究B.行为过程的研究C.需求层次的研究D.行为改造的研究答案:A解析:麦克利兰的成就需要理论侧重于对社会起因的研究。

管理学原理课程教案第八章激励§1 激励概述一、关于人性学说(一)人性、动机与激励之间的关系(二)关于人性的学说在如何看待人性的问题上,西方管理学界曾提出过各种不同的假设,后来这些不同的人性假设便构成了西方管理心理学的基石。

1965年,美国心理学家沙因(E·H·Shchein)把流行于西方的几种人性理论概括为“经济人”、“社会人”、”自我实现的人"、"复杂人”的假设.这四种假设表明了西方管理界对于人性看法的发展历程1、经济人♦理性经济人,也可称“实利人”。

这是古典管理理论对人的看法,即把人当作“经济动物”来看待♦认为人的一切行为都是为了最大限度地满足自己的私利,人都要争取最大的经济利益,工作是为了获得经济报酬♦相应采取重视物质刺激,实行严格监督控制的方式2、社会人♦人们在工作中得到的物质利益,对于调动人们的生产积极性只有次要意义,人们最重视在工作中与周围的人友好相处.良好的人际关系对于调动人的积极性是决定性因素♦采取重视人际关系,鼓励职工参与的方式3、自我实现的人♦“自我实现"假设认为人特别重视自身社会价值,以自我实现为最高价值;♦采取鼓励贡献,自我控制方式.4、复杂人♦人是矛盾的统一体,人与人是不同的,人是会变的,因此,人是复杂的♦人的需要是多种多样的,其行为会因时、因地、因条件而异;♦相应采取系统、权变管理方式。

不管人们对于人性有何不同的认识,根据心理学家所揭示的规律,人之所以会采取某种特定的行为是由其动机决定的.一个人愿不愿意做某项工作,工作的积极性是高还是低,干劲是大还是小,完全取决于他是否有进行这项工作的动机及动机的强弱。

二、动机理论1、动机的含义♦动机是推动人从事某种行为的心理动力。

♦动机是一个人产生行为的直接原因2、动机的来源从心理学的角度分析,动机是由未满足的需要引起的1需要–指客观的刺激作用于人的大脑所引起的个体缺乏某种东西的心理状态•客观的刺激•缺乏某种东西未满足的需求是形成人的行为动机的根本原因,一个人的行为总是直接或间接、自觉或不自觉地为了实现某种需求的满足。

第八章激励与内容型激励理论[内容概要] 激励在管理活动中是非常重要的,很多管理心理学家对这一问题进行研究,从不同的角度探讨,形成了不同的激励理论,概括起来主要的有:内容型激励理论、过程型激励理论、行为改造型激励理论、综合型激励理论及我国学者所研究的成果,如激励—去激励连续带模式等。

内容型激励理论主要包括:“需要层次”理论、“双因素”理论、“ERG”理论、“成就需要”理论,这些激励理论对实际管理都具有极大的理论指导意义和重要的实践应用价值。

[学习目标]通过本章的学习,掌握激励的概念和激励的类别的划分;理解“需要层次”理论、“双因素”理论、“ERG”理论、“成就需要”理论等的真正内涵;认识这些激励理论对管理实践的理论指导意义和实际操作价值;学会使用这些激励理论的基本方法。

第一节激励和激励理论概述充分调动被管理者的生产、工作积极性,是实施科学管理的关键。

因而,研究如何根据被管理者的心理活动规律,科学地实施激励,在管理心理学中就有着特殊重要的意义。

关于被管理者积极性激励的理论,在管理心理科学中,占据着特殊重要的地位,它在整个学科体系中,所占的分量也比较重。

一、激励简述所谓激励,就是管理者根据被管理者心理活动的规律,采取合理的、科学的管理措施,,创设一定的条件,激发起被管理者实现工作目标的积极性、主动性和创造精神的活动过程。

激励积极性的工作,是人力资源开发中最关键也是最困难的工作,所以,管理心理学对如何激励被管理者的生产、工作积极性的问题展开了相当广泛和相当深入的研究,形成了一些各具特色的激励理论。

激励被管理者的生产、工作积极性的途径主要有三条:一是通过对被管理者的需要的满足、引导来激励其积极性;二是通过设置富有吸引力且实现可能性大的工作目标,来激励被管理者的生产、工作积极性;三是通过一定的管理方式,不断强化被管理者的行为,从而激励被管理者的生产、工作积极性。

对激励问题的研究,基本上也是从这三个方面展开的。

层次分析法的方法与原理层次分析法的方法和原理一、层次分析法简介层次分析法的特点是在对复杂的决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上,利用较少的定量信息使决策的思维过程数学化,从而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法。

尤其适合于对决策结果难于直接准确计量的场合在现实世界中,往往会遇到决策的问题,比如如何选择旅游景点的问题,选择升学志愿的问题等等。

在决策者作出最后的决定以前,他必须考虑很多方面的因素或者判断准则,最终通过这些准则作出选择。

比如选择一个旅游景点时,你可以从宁波、普陀山、浙西大峡谷、雁荡山和楠溪江中选择一个作为自己的旅游目的地,在进行选择时,你所考虑的因素有旅游的费用、旅游地的景色、景点的居住条件和饮食状况以及交通状况等等。

这些因素是相互制约、相互影响的。

我们将这样的复杂系统称为一个决策系统。

这些决策系统中很多因素之间的比较往往无法用定量的方式描述,此时需要将半定性、半定量的问题转化为定量计算问题。

层次分析法是解决这类问题的行之有效的方法。

层次分析法将复杂的决策系统层次化,通过逐层比较各种关联因素的重要性来为分析、决策提供定量的依据。

所谓层次分析法,是指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,将目标分解为多个目标或准则,进而分解为多指标(或准则、约束)的若干层次,通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序(权数)和总排序,以作为目标(多指标)、多方案优化决策的系统方法,称为层次分析法。

二、层次分析法的定义所谓层次分析法,是指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统,将目标分解为多个目标或准则,进而分解为多指标(或准则、约束)的若干层次,通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序(权数)和总排序,以作为目标(多指标)、多方案优化决策的系统方法,称为层次分析法。

层次分析法是将决策问题按总目标、各层子目标、评价准则直至具体的备投方案的顺序分解为不同的层次结构,然后得用求解判断矩阵特征向量的办法,求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重,最后再加权和的方法递阶归并各备择方案对总目标的最终权重,此最终权重最大者即为最优方案。

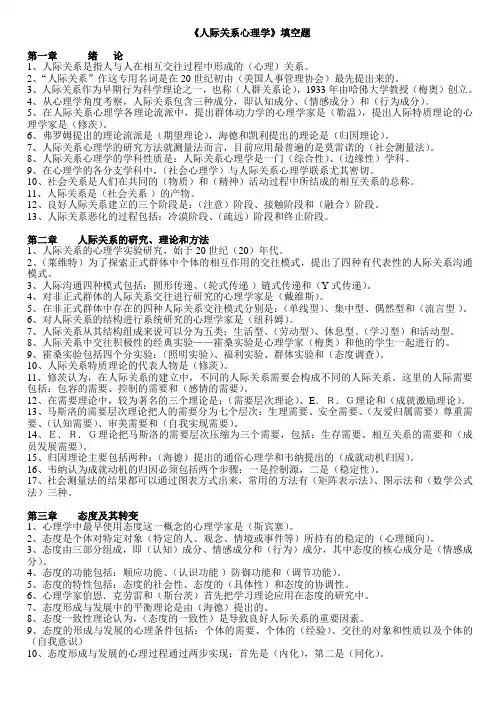

《人际关系心理学》填空题第一章绪论1、人际关系是指人与人在相互交往过程中形成的(心理)关系。

2、“人际关系”作这专用名词是在20世纪初由(美国人事管理协会)最先提出来的。

3、人际关系作为早期行为科学理论之一,也称(人群关系论),1933年由哈佛大学教授(梅奥)创立。

4、从心理学角度考察,人际关系包含三种成分,即认知成分、(情感成分)和(行为成分)。

5、在人际关系心理学各理论流派中,提出群体动力学的心理学家是(勒温),提出人际特质理论的心理学家是(修茨)。

6、弗罗姆提出的理论流派是(期望理论),海德和凯利提出的理论是(归因理论)。

7、人际关系心理学的研究方法就测量法而言,目前应用最普遍的是莫雷诺的(社会测量法)。

8、人际关系心理学的学科性质是:人际关系心理学是一门(综合性)、(边缘性)学科。

9、在心理学的各分支学科中,(社会心理学)与人际关系心理学联系尤其密切。

10、社会关系是人们在共同的(物质)和(精神)活动过程中所结成的相互关系的总称。

11、人际关系是(社会关系)的产物。

12、良好人际关系建立的三个阶段是:(注意)阶段、接触阶段和(融合)阶段。

13、人际关系恶化的过程包括:冷漠阶段、(疏远)阶段和终止阶段。

第二章人际关系的研究、理论和方法1、人际关系的心理学实验研究,始于20世纪(20)年代。

2、(莱维特)为了探索正式群体中个体的相互作用的交往模式,提出了四种有代表性的人际关系沟通模式。

3、人际沟通四种模式包括:圆形传递、(轮式传递)链式传递和(Y式传递)。

4、对非正式群体的人际关系交往进行研究的心理学家是(戴维斯)。

5、在非正式群体中存在的四种人际关系交往模式分别是:(单线型)、集中型、偶然型和(流言型)。

6、对人际关系的结构进行系统研究的心理学家是(纽科姆)。

7、人际关系从其结构组成来说可以分为五类:生活型、(劳动型)、休息型、(学习型)和活动型。

8、人际关系中交往积极性的经典实验——霍桑实验是心理学家(梅奥)和他的学生一起进行的。

第一章导论1社会研究及其意义社会研究:是一种以经验的方式,对社会世界中人们的行为、态度、关系,以及由此所形成的各种社会现象、社会产物所进行的科学的探究活动。

社会研究的意义:社会研究方法是各门社会科学的重要组成部分之一,它也是社会科学区别于哲学等具有思辨色彩的人文学科的重要标志之一。

因此学习和掌握社会研究方法,既有助于我们理解各门社会科学的基本内容,也有助于我们理解社会科学家在探索社会世界时所作的一切。

2、社会研究的特征研究的主题是社会的而非自然的;研究的方式是经验的,而非思辨的;研究的问题是科学的,而非判断的;3、社会研究中的困难人的特殊性;研究的干扰性;社会现象的复杂性;研究受到特定的制约;保持客观性的困难;4、社会研究的方法体系方法论(实证主义方法论,人文主义方法论)社会研究的方法论所涉及的主要是社会研究过程的逻辑和研究的哲学基础。

社会研究的方法论所探讨的主要问题包括:社会现象的性质及其解释;社会研究的哲学基础及其假定;社会研究过程和结果的客观性问题;社会研究者价值与研究之间的关系;社会研究中的不同范式及其应用;不同研究方法的内在逻辑等。

研究方式调查研究、实验研究、文献研究、实地研究;具体方法技术问卷法、访问法、观察法、量表法、抽样方法、测量方法、统计分析方法、定性资料分析方法、计算机应用技术。

社会研究的方法体系是一个有机的整体,虽然它们之间有层次上的差别,但各种方法论、研究方式、具体方法和技术都不是各自独立、互不相关的。

方法论与研究方式之间、研究方式与具体方法和技术之间,都存在着十分紧密的内在联系。

不同的方法论可能会选择不同的研究方式,研究问题,不同的研究方法使用不同的技术。

定量研究侧重于且较多的依赖于对事物的测量和计算,而定性研究则侧重于和依赖于对事物的含义、特征、隐喻、象征的描述和理解;定量研究与定性研究的方式在发展上是不平衡的,相比之下定量研究的方法发展十分迅速,进展也很大,而定性研究方式由于其来自与定量研究方式所不同哲学传统和所具有的不同假定,因而往往被人们忽视;从认识论角度来看,定性研究与定量研究存在着根本的区别一它们基于不同的范式,定性研究从最纯粹的意义上来说,从属于人文主义的范式,定量研究则来源于实证主义,他在范式上更接近于科学的范式;从研究的逻辑过程看,定性研究基于描述性分析,它在本质上是一个归纳的过程,即从特殊情境中归纳出一般的结论;而定量研究则与演绎的过程更为接近,即它从一般的原理推广到特殊的情境中去;定量研究者往往强调客观事实、强调现象之间的相关、强调变量之间的因果联系,可以说,定量研究的主要目标是“确定”变量之间的关系、相互影响和因果联系。

第八章系统科学的基本原理系统科学的哲学依据,归根到底是唯物辩证法。

唯物辩证法的核心是对立统一、质变量变、变化发展,用之于系统研究,就是强调整体论与还原论、分析与综合、定性描述与定量描述、局部描述与整体描述、确定性描述与不确定性描述、静态描述与动态描述、理论方法与经验方法等的结合,这些结合是系统科学的精髓所在。

涌现性、层次性、开放性、目的性、稳定性、突变性、自组织性和相似性,是种种系统的八种基本特性,每种基本特性是系统的一个基本方面,将他们进行概括、归纳,形成了系统科学的八条基本原理。

1.涌现性原理涌现性原理指的是,系统是由若干要素组成的具有一定新功能的有机整体,各个要素一旦组成系统整体,就具有独立要素所不具有的性质和功能,形成了新的系统质的规定性,从而表现出整体的性质和功能不等于各个要素的性质和功能的简单加和。

整体和部分系统的整体和部分之间,实际上存在三种关系,即:整体大于部分和——“三个臭裨将,顶个诸葛亮”;整体等于部分和——机械的加和,一堆沙子,一筐水果,全部员工工资的加和;整体小于部分和——“一个和尚挑水喝,两个和尚抬水喝,三个和尚没水喝”。

部分和是否等于整体,其实质就在于部分之间是否存在协同作用。

部分之间如果具有协同作用,那么对于由协同作用所决定的性质而言,整体就会大于部分和;部分之间没有协同作用,实际上是不存在相互作用,各个部分仍然是各自独立的,那么就这种互不相关的性质而言,部分和就等于整体。

部分之间如果也存在着相互作用,但这种相互作用不是协同的相互作用,他们没有造成所论方面的整体的优势,三个和尚互相扯皮就反而没有了水喝,其结果可以表述为整体小于部分和。

例,方向各异的矢量求和。

注意整体与部分是有区别的,但这种区别是有条件的、相对的,在一定的情况下可以发生转变。

分析和综合分析把整体分解为部分来加以认识,认识部分是分析的主要任务。

科学研究是离不开分析的,离开了分析就不可能深入事物的内部,就不能剖析事物的细节,分析是认识走向深化的前提。