2.昆虫病原微生物

- 格式:pptx

- 大小:5.64 MB

- 文档页数:57

昆虫的免疫学与病原防御昆虫作为地球上数量最多、种类最丰富的生物之一,其免疫学和病原防御机制一直备受科学家们的关注。

昆虫在与病原微生物的斗争中展现出了出色的免疫系统和病原防御策略,这些独特的特征使得昆虫能够适应不断变化的环境并存活下来。

一、昆虫免疫系统的构成昆虫的免疫系统主要由两个特殊的组成部分组成:先天免疫系统和获得性免疫系统。

1. 先天免疫系统先天免疫系统是昆虫天生具备的免疫能力。

它主要由外部防御和内部防御两个层面组成。

(1)外部防御昆虫的外部防御主要是通过外骨骼和表皮的物理屏障来保护自身免受微生物的侵袭。

昆虫表皮含有一种称为cuticle的外壳结构,它在昆虫身体表面形成了一道坚固的保护层,有效地阻止了病原微生物的入侵。

此外,昆虫体表还分泌一种称为“缓和性物质”的黏液,具有抗菌和抗真菌活性,能够杀死或抑制微生物的生长。

(2)内部防御当病原微生物逃过外部屏障后,昆虫的内部防御机制就会被激活。

昆虫体内存在着一种特殊的细胞称为血细胞(hemocyte),它们是昆虫内部免疫系统的主要行动力量。

昆虫血细胞通过吞噬病原微生物、释放抗菌肽和产生一系列的免疫反应来对抗病原菌的入侵。

抗菌肽是一类短肽分子,具有广谱杀菌活性,能够直接杀死病原微生物或抑制其生长。

2. 获得性免疫系统与脊椎动物的免疫系统不同,昆虫并不具备获得性免疫系统。

获得性免疫系统是一种能够记忆和识别病原微生物的免疫机制,只有在初次感染后才能产生抗体和免疫记忆细胞。

昆虫的免疫系统主要依靠先天免疫系统来抵御病原微生物的入侵。

二、昆虫的免疫应答过程昆虫免疫系统在感染病原微生物后会出现特定的免疫应答过程。

免疫应答过程可以分为感知、信号传导、效应和修复四个阶段。

1. 感知当昆虫体内感染病原微生物后,它的免疫系统首先会感知到这种入侵。

感知病原微生物的主要方式是通过一类称为表型识别蛋白的受体,这些受体能够识别并与病原微生物表面的特定分子结合。

2. 信号传导一旦感知到病原微生物的存在,昆虫的免疫系统就会通过一系列的信号传导过程来将信息传递给下游效应分子。

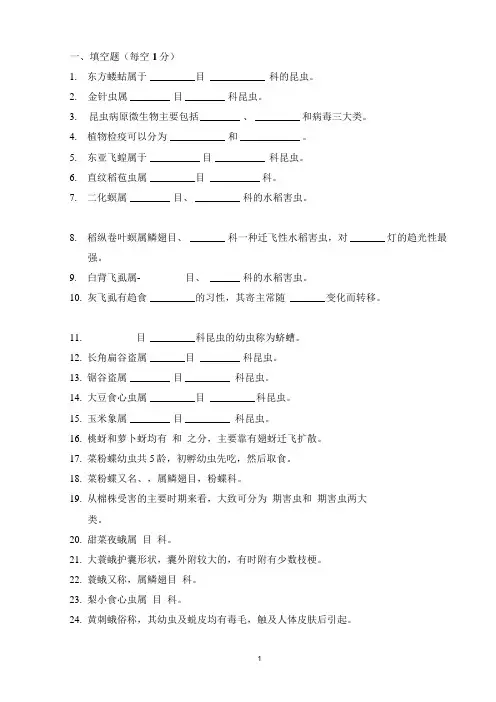

一、填空题(每空1分)1.东方蝼蛄属于_________ 目 ___________ 科的昆虫。

2.金针虫属________ 目________ 科昆虫。

3.昆虫病原微生物主要包括________ 、_________ 和病毒三大类。

4.植物检疫可以分为___________ 和____________ 。

5.东亚飞蝗属于__________ 目__________ 科昆虫。

6.直纹稻苞虫属_________ 目 __________ 科。

7.二化螟属________ 目、_________ 科的水稻害虫。

8.稻纵卷叶螟属鳞翅目、_______ 科一种迁飞性水稻害虫,对_______ 灯的趋光性最强。

9.白背飞虱属- ________ 目、 ______ 科的水稻害虫。

10.灰飞虱有趋食_________ 的习性,其寄主常随 _______ 变化而转移。

11. ________ 目 _________ 科昆虫的幼虫称为蛴螬。

12.长角扁谷盗属_______ 目 ________ 科昆虫。

13.锯谷盗属________ 目_________ 科昆虫。

14.大豆食心虫属_________ 目 _________ 科昆虫。

15.玉米象属________ 目_________ 科昆虫。

16.桃蚜和萝卜蚜均有和之分,主要靠有翅蚜迁飞扩散。

17.菜粉蝶幼虫共5龄,初孵幼虫先吃,然后取食。

18.菜粉蝶又名、,属鳞翅目,粉蝶科。

19.从棉株受害的主要时期来看,大致可分为期害虫和期害虫两大类。

20.甜菜夜蛾属目科。

21.大蓑蛾护囊形状,囊外附较大的,有时附有少数枝梗。

22.蓑蛾又称,属鳞翅目科。

23.梨小食心虫属目科。

24.黄刺蛾俗称,其幼虫及蜕皮均有毒毛,触及人体皮肤后引起。

25.种蝇属__________ 目_______ 科昆虫。

26.蛴螬通常是对鞘翅目__________ 科 ______ 虫的称谓。

27.小地老虎属_______ 目________ 科。

病原生物学定义:研究生物规律、致病机理及病原体(包括病毒、细菌、立克次体、衣原体等)相互作用的科学。

以及与疾病相关的寄生虫(包括原生动物、蠕虫和医学节肢动物),是基础医学中极其重要的学科。

随着社会经济的发展、东西方文化的交流、人类生活水平的提高和行为方式的改变,以及环境和气候的变化,人类传染病的病原谱也发生了重大变化。

此外,抗生素耐药性的出现和新的致病因子的发现,使人类在与病原体的斗争中仍然面临严峻的挑战。

以下是几种致病微生物的介绍:1.朊病毒。

与常规病毒一样,朊病毒具有过滤性、感染性、致病性和对宿主范围的特异性,但比已知最小的常规病毒(约30~50 nm)小得多。

电镜下观察不到病毒颗粒的结构,不显示免疫效应,不诱导干扰素产生,不受干扰。

2.真菌。

真菌是生物界中的一大类群。

世界上已记述的真菌约有10000多属12万多种(属、种均为单位,属多于种)。

真菌学家戴芳澜教授估计,中国大约有40,000种。

根据Linneaus的分类系统,人们通常将真菌分为鞭毛菌亚门、接合菌亚门、子囊菌亚门、担子菌亚门和半知识亚门。

3.细菌。

细菌对人类活动有很大的影响。

一方面,细菌是许多疾病的病原体,包括结核病、淋病、炭疽、梅毒、鼠疫、沙眼等疾病。

然而,人类经常使用细菌,比如奶酪、酸奶和葡萄酒的生产,一些抗生素的生产,以及废水的处理,这些都与细菌有关。

扩展数据:病原体是能引起疾病的微生物和寄生虫的总称。

微生物占绝大多数,包括病毒、衣原体、立克次体、支原体、细菌、螺旋体和真菌;寄生虫主要是活跃的昆虫和昆虫。

病原菌属于寄生生物,寄生的自然宿主为动物、植物和人。

可以感染人类的微生物有400多种,广泛存在于人的口、鼻、咽、消化道、泌尿生殖道和皮肤中。

每个人一生中都可能被150多种病原体感染,这些病原体在免疫功能正常的情况下不会致病,有些甚至对人体有益。

例如,肠道菌群(大肠杆菌等)。

能合成多种维生素。

这些菌群的存在还能抑制一些高致病性细菌的繁殖,因此这些微生物被称为正常菌群(Normal Flora)。

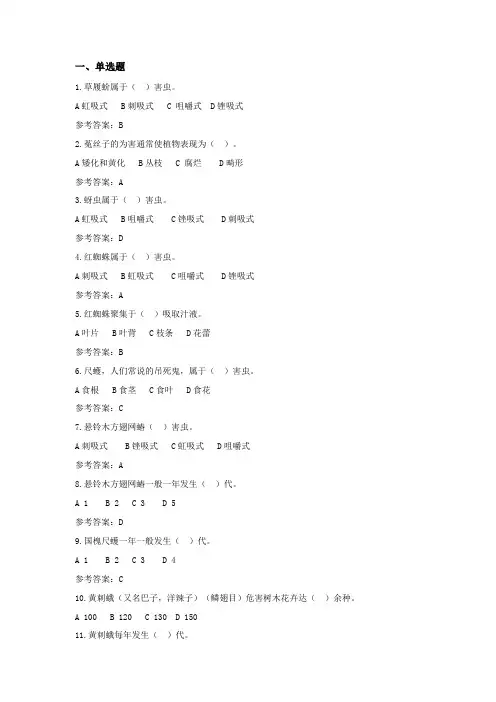

一、单选题1.草履蚧属于()害虫。

A虹吸式 B刺吸式 C 咀嚼式 D锉吸式参考答案:B2.菟丝子的为害通常使植物表现为()。

A矮化和黄化 B丛枝 C 腐烂 D畸形参考答案:A3.蚜虫属于()害虫。

A虹吸式 B咀嚼式 C锉吸式 D刺吸式参考答案:D4.红蜘蛛属于()害虫。

A刺吸式 B虹吸式 C咀嚼式 D锉吸式参考答案:A5.红蜘蛛聚集于()吸取汁液。

A叶片 B叶背 C枝条 D花蕾参考答案:B6.尺蠖,人们常说的吊死鬼,属于()害虫。

A食根 B食茎 C食叶 D食花参考答案:C7.悬铃木方翅网蝽()害虫。

A刺吸式 B锉吸式 C虹吸式 D咀嚼式参考答案:A8.悬铃木方翅网蝽一般一年发生()代。

A 1B 2C 3D 5参考答案:D9.国槐尺蠖一年一般发生()代。

A 1B 2C 3D 4参考答案:C10.黄刺蛾(又名巴子,洋辣子)(鳞翅目)危害树木花卉达()余种。

A 100B 120C 130D 15011.黄刺蛾每年发生()代。

A 1B 2C 1~2D 3参考答案:C12.黄刺蛾()龄后蚕食叶片,常将叶片吃光。

A 1B 2C 3D 4参考答案:D13.以下不属于生物防治的是()。

A以虫治虫 B以真菌治虫 C以病毒治虫 D人工诱杀参考答案:D14.属于食叶害虫的是()。

A梨小食心虫 B介壳虫 C黄刺蛾 D星天牛参考答案:C15.()属于地下害虫。

A天牛 B叶蜂 C蝼蛄 D蚜虫参考答案:C16.对于咀嚼式口器的害虫,在进行化学防治时,可用()剂喷洒植物被害部位,或制成毒饵使用。

A触杀 B胃毒 C内吸 D引诱参考答案:B17.灌根法主要适用于防治()害虫。

A叶部 B地下 C蛀干 D球果种实参考答案:B18.注射法适用于防治()害虫。

A叶部 B地下 C蛀干 D球果种实参考答案:C19.为害植物地下部分的害虫是()。

A弄蝶 B蝗虫 C叶甲 D蛴螬参考答案:D20.草履蚧需要经历卵-若虫-蛹-成虫四个成长阶段,在()时期防治最佳.A卵 B若虫 C蛹 D成虫参考答案:B21.几乎所有的树种都易受到蚜虫的为害,植物受害后,易诱(),使枝叶变黑,影响观赏价值?A炭疽病 B叶斑病 C煤污病 D锈病参考答案:C22.美国白蛾,食叶害虫,食性很广,除了()树种不吃,其余的通吃。

一、农业昆虫学的概念农业昆虫学是一门和害虫作斗争的应用科学,是研究危害农作物的昆虫和其它有害动物的发生、消长规律及其有效防治方法,从而保证并提高农作物产量和品质的科学。

农业害虫发生特点:(1)种类多(2)数量大(3)危害中(4)成灾频繁二、农业害虫防治的历史:(1)、早期的综合防治阶段古代至20世纪40年代以前, 自然防治到综合防治(2)、化学防治阶段20世纪40-60年代,第二次世界大战出现一系列有机氯杀虫剂(1939年滴滴涕谁发明的?),人们认为只要应用这类杀虫剂,害虫问题即可迎刃而解。

“三R”:①抗性resistance②再猖獗resurgence③残毒residue《寂静的春天》(蕾切尔·卡逊1907年5月27日生于宾夕法尼亚州)(3)、综合防治(治理)阶段20世纪60年代以来。

三、农业害虫新动态:(1)一些长期得到控制的历史性害虫再度猖獗。

(2)一些历史上的次要害虫如棉铃虫、稻飞虱、麦蚜、稻纵卷叶螟、菜蛾等上升为主要害虫,对农业构成了新的威胁。

(3)以前未报道过或从国外传入的检疫性害虫不断出现。

(4)经济作物、园林花卉虫害问题突出。

四、农业害虫构成为害是害虫、环境和寄主作物三者相互作用的结果。

五、在一定的时空范围内,生物群落与其生态环境相互作用的有机整体,称生态系统。

六、农业生态系统的定义:农业生态系统即是指人们在一定的时空范围内,利用农业生物与非生物环境之间,以及生物种群间相互作用建立起来的,并在人为和自然共同支配下进行农副产品生产的综合体。

七、农业生态系统的特点:(1)植物相(农作物)单一化了(2)营养联系从而被削弱或消失(3)中断了部分物质和能量的自然交换过程(4)农业生态平衡不断被打破由以上总结可以说:农业生态系具有以下特点:农业生态系统的生物群落结构较简单,在时、空变迁中是不连贯的,物质循环需要不断补充;由于作物种群的单纯性和不稳定性,可以引起生态系的单纯性和不稳定性。

昆虫病原微生物的研究进展摘要:综述了国内外微生物杀虫剂的研究、应用情况,展望了其发展前景,并对细菌杀虫剂、病毒杀虫剂、农用抗生素和真菌杀虫剂的研究、应用及进展情况进行了重点阐述。

关键词:微生物农药;Bt;病毒;抗生素;真菌在害虫的防治史上, 化学农药曾发挥了巨大作用, 但其广谱、高毒和难降解等特性以及所带来的“3R”问题, 促使人们开始研究和开发高效、低残留、无公害的新型农药。

目前我国乃至世界范围内研制比较成功的当属生物农药, 其中主要包括微生物农药和植物源农药, 在微生物农药中, 以昆虫病原真菌和细菌为主的杀虫剂在昆虫的生物防治中起着重要作用。

当代农业的可持续发展战略,要求生产者在利用资源、提高产量的同时,注意保护和改善人们赖以生存的环境,而长期使用化学农药对生态环境的破坏日益严重,这就迫使人们急切寻找化学农药的替代品,微生物农药就成了较佳选择,近年来得到了广泛的开发和利用。

目前,微生物农药主要包括细菌杀虫剂、农用抗生素、病毒杀虫剂和真菌杀虫剂等,本文仅就国内外微生物农药的研究、应用及发展前景进行阐述。

目前生产上大量使用的生物农药主要为细菌杀虫剂、农用抗生素、病毒杀虫剂、真菌杀虫剂等。

1.细菌杀虫剂细菌杀虫剂是应用得最早的微生物农药,主要是从昆虫病体上分离得到的病原菌,目前已成功开发了某些芽孢杆菌,如Bt(苏云金芽孢杆菌)、球形芽孢杆菌,金龟子芽孢杆菌等。

细菌杀虫剂作用对象主要是咀嚼式口器的害虫,如鳞翅目、翘翅目和双翅目等有害作物昆虫。

Bt 杀虫剂是细菌杀虫剂中研究最深入、应用最广泛的微生物杀虫剂[1],其作用机理是依靠其所含有的伴孢晶体、外毒素及卵磷脂等致病物质引起昆虫肠道等病症而使昆虫致死。

一般是δ-内毒素起作用使发生毒血症而死亡,也就是由于晶体毒素对中肠上皮作用,导致肠壁破损,中肠的碱性高渗内含物进入血腔,使血淋巴pH 升高,从而导致感病幼虫麻痹死亡[2]。

1957 年Bt 制剂首次上市销售,如今是世界上产量最大的微生物杀虫剂,广泛用于防治农、林、贮藏害虫和医学昆虫。

2 国内外研究进展2.1 主要研究应用类群昆虫病原真菌是昆虫病原微生物中最大的一个类群, 共有 100 多个属 700 余种, 分属于真菌的半知菌亚门、接合菌亚门、鞭毛菌亚门、子囊菌亚门及担子菌亚门中, 大部分是兼性或专性病原体。

在含有昆虫病原真菌的 100 多个真菌属中, 约 50 多个属于半知菌亚门。

目前已在生产上得到应用的主要有白僵菌、绿僵菌、拟青霉、莱氏野村菌、汤普森被毛孢、蜡蚧轮枝菌等。

3. 1 昆虫病原真菌的入侵机理根据报道 ,白僵菌、绿僵菌、汤普生多毛孢、莱氏野村菌与根虫瘟霉在入侵寄主昆虫体内直至使昆虫死亡的过程中均大致有下面 4 个阶段。

3. 1. 1 分生孢子附着于寄主体表 ,产生或不产生附着孢。

3. 1. 2 附着的分生孢子产生胞外酶 ,主要是几丁质酶和各种不同的蛋白酶类 ,可分解寄主昆虫的体壁。

3. 1. 3 萌发的孢子侵入寄主昆虫体内。

3. 1. 4 菌丝体在虫体内生长 ,消耗虫体内营养并分泌毒素杀死寄主昆虫。

许多资料报道认为:病原真菌分泌的毒素是昆虫死亡的主要原因。

较新近的对金龟子绿僵菌侵机理更为细致的研究认为:几丁质酶和蛋白酶类以及真菌毒素的产生与昆虫病原真菌的致病力有关。

国外专家经系统地研究绿僵菌的酶系 ,认为弹性凝乳蛋白酶的活性决定绿僵菌的侵染力 ,并且对编码弹性凝乳蛋白酶的基因进行了克隆 ,准备在植物中选用这种基因[ 23 ],这为用分子生物学技术改良菌株或育种创造了条件。

昆虫病原真菌代谢产物及其作用昆虫病原真菌的代谢产物从作用上可分为 3 类。

除了可杀死昆虫的毒素外 ,还有对植物生长有调节作用的激素类物质以及对人体有保健作用的营养物质 ,有些真菌的分泌物还可抑制植物病害的发生。

4. 1 产生杀虫毒素的昆虫病原真菌的主要类别目前已报道的可以产生毒素的昆虫病原真菌主要包括球孢白僵菌和卵孢白僵菌 ,它们在孢子萌发及菌丝生长中均能分泌毒素。

绿僵菌的培养滤液和菌丝体中均能提取出毒素物质。

动物生物安全实验室是进行动物实验和研究的重要场所,然而在这样的环境中,常常存在各种生物危害,这些危害可能会对实验室的动物、工作人员和整个实验室的运行产生一定的影响。

了解常见的生物危害及相应的防治措施非常重要。

本文将围绕动物生物安全实验室常见的生物危害及防治措施展开讨论。

一、常见的生物危害1. 病原微生物病原微生物是动物实验室中最常见的生物危害之一,这些微生物可能会导致动物感染疾病,甚至对人员健康产生威胁。

常见的病原微生物包括细菌、真菌、病毒等,它们常常通过空气传播、器械污染等途径传播。

2. 昆虫在动物实验室中,昆虫可能会对动物实验和工作人员的生活和健康造成威胁。

苍蝇、蚊子等昆虫可能会传播各种疾病,并在实验室环境中引起感染。

3. 啮齿类动物啮齿类动物(如老鼠、仓鼠等)在实验室中常常被用于进行实验和研究,然而它们本身也可能成为生物危害,传播疾病、破坏实验设备等。

二、防治措施1. 严格的环境控制为防止病原微生物的传播,动物生物安全实验室应该实施严格的环境控制,包括空气净化、无菌操作、实验室内消毒等措施,以确保实验环境的安全和无菌。

2. 实施有效的防扩散措施一旦发现病原微生物在实验室环境中传播,需要立即采取有效的防扩散措施,例如对实验设备、器械进行彻底消毒、隔离患病动物等措施,防止病原微生物的扩散。

3. 昆虫控制为防止昆虫对实验室环境和动物的威胁,需要实施有效的昆虫控制措施,例如建立防虫设施、定期对实验室进行杀虫、维持实验室环境的清洁等。

4. 动物管理对啮齿类动物的管理也是防治生物危害的重要措施,包括定期清洁动物笼、保持动物健康检查等,以减少动物对实验室环境和人员健康的威胁。

5. 健全的安全管理制度建立健全的安全管理制度也是防治生物危害的重要措施,包括制定详细的操作规程、加强员工培训、建立安全预案等,以应对各种生物危害的发生。

在动物生物安全实验室中,了解常见的生物危害及相应的防治措施对保障实验室的安全运行和人员健康非常重要。

引言概述:在医学领域中,病原微生物是指能够引起疾病的微小生物。

病原微生物的种类繁多,掌握各种病原微生物的相关知识对于疾病的预防、控制和治疗至关重要。

本文将介绍一些常见的病原微生物名词解释,以帮助读者更好地理解其中的概念。

正文内容:一、病毒1.定义:病毒是一类由核酸和蛋白质组成的微小病原体,无自主代谢功能,必须寄生在宿主细胞中才能生存和繁殖。

2.蚊媒传播:某些病毒需要介体才能在不同宿主间传播,蚊媒传播是其中一种常见的传播途径。

3.裂解与溶原:病毒对寄生细胞的损害方式有裂解和溶原两种,前者是破坏细胞膜而释放病毒颗粒,后者是病毒颗粒通过膜融合而释放。

二、细菌1.定义:细菌是一类单细胞微生物,它们广泛存在于土壤、水体、空气等环境中,并且存在于人体内。

2.革兰氏染色:细菌的分类中,革兰氏染色是一种常用的方法,可将细菌分为革兰氏阳性和革兰氏阴性。

3.耐药性:由于细菌的繁殖速度快且变异频繁,耐药性的产为严重的医学难题,导致抗生素治疗缺乏效果。

三、真菌1.定义:真菌是一类单细胞或多细胞的生物,它们通过产生孢子进行繁殖,对人体而言,真菌通常存在于皮肤、黏膜和毛发中。

2.真菌感染:真菌引起的感染多发生在皮肤、指甲和头发上,常见的疾病包括白色念珠菌病和足癣。

3.抗真菌药物:治疗真菌感染的方法主要是使用抗真菌药物,如酮康唑等,但长期使用可能引起抗药性。

四、寄生虫1.定义:寄生虫是一类依靠寄生宿主生活、以其为食物来源的生物,它们从人体中获取所需的养分以维持生存。

2.虫媒传播:蚊虫、跳蚤等昆虫是一些寄生虫的传播媒介,它们在咬宿主时将寄生虫传播给宿主。

3.防治措施:寄生虫感染常通过卫生条件的改善、环境杀虫和个人防护等手段来进行控制。

五、立克次体1.定义:立克次体是一类由细胞内寄生的类细菌生物,它们只能在宿主细胞内进行生存和繁殖。

2.腺鼠疫:腺鼠疫是由立克次体引起的一种严重传染病,常见于啮齿动物,通过跳蚤咬人传播。

3.典型代表:立克次体中的典型代表包括钩端螺旋体、流行性斑疹伤寒立克次体等,它们均对人类健康产生重要影响。

昆虫的病态名词解释昆虫是地球上最为丰富多样的生物群体之一,它们的存在丰富了生物多样性,也对生态系统的平衡起到了重要作用。

然而,正如人类和其他动物一样,昆虫也会受到各种病态的困扰。

本文将对昆虫的病态名词进行解释,探讨其对昆虫个体和群落的危害。

首先,我们来介绍一种常见的昆虫病态,即“昆虫寄生虫”。

这是指一些寄生物通过寄生的方式侵袭昆虫体内,危害它们的生理功能和生存能力。

常见的昆虫寄生虫包括寄生蜂、寄生蝇等。

这些寄生虫以昆虫的身体为巢穴,寄生在其内部或外部,并通过营养摄取等方式获取食物和能量。

寄生虫会破坏昆虫的组织和器官,导致昆虫体重减轻、生长发育受阻甚至死亡。

同时,寄生虫还会影响昆虫的行为,控制它们的行动,甚至使其变成寄生虫的傀儡。

这种病态对昆虫个体和群落的影响是显而易见的。

除了寄生虫,昆虫还常常受到“昆虫疾病”这一病态的困扰。

昆虫疾病是指由病原微生物引起的昆虫的疾病。

常见的昆虫疾病有昆虫病毒、昆虫细菌、昆虫真菌等。

这些病原微生物通过接触、食用或侵入昆虫体内的方式感染昆虫,导致其免疫系统受损,生理功能紊乱,甚至死亡。

昆虫疾病往往在昆虫个体和群落间广泛传播,形成疫病爆发,对昆虫种群的稳定性和生态功能产生重要影响。

此外,昆虫疾病有时也可以被用于昆虫害虫的生物防治,通过利用病原微生物对害虫进行控制,减少对农作物和人类的危害。

除了寄生虫和疾病,昆虫还面临另一种病态,即“昆虫寄生寄生虫”。

这是指存在于昆虫寄生虫体内的一些微小生物,它们以寄生虫为寄主,通过寄生虫传播到昆虫体内。

这些寄生寄生虫可以在昆虫寄生虫体内繁殖,影响寄生虫的生命周期和行为,并间接影响寄生虫对昆虫宿主的感染力和危害程度。

昆虫寄生寄生虫的存在为昆虫病态的复杂性增添了一层。

除了上述病态,昆虫还常常受到“昆虫寄生防御”这一病态的困扰。

昆虫寄生防御是指昆虫通过一系列生物学和行为策略来抵御寄生虫的攻击和侵害。

这些防御策略包括抗体免疫、行为免疫、抗菌肽等。

第五章昆虫病原真菌及其应用近代利用病原微生物防治害虫的趋向是细菌和病毒的研究快于真菌,直至近十多年来才发现到因真菌引起害虫种群的抑制作用而引起重视。

早在公元前5世纪,我国就有利用虫生真菌的白僵蚕入药的记载。

冬虫夏草、僵蚕作为药物的记载都是虫生真菌的结果。

能侵染昆虫并使昆虫死亡的真菌的种类很多,目前已知约有530余种真菌,分属于藻状菌纲、子囊菌纲、担子菌纲和半知菌纲,有可能作为微生物杀虫剂的真菌主要是藻状菌和半知菌。

最常用于微生物防治的虫生真菌有白僵菌、绿僵菌、拟青菌、多毛菌、虫霉等。

其中绿僵菌和白僵菌多。

第一节昆虫病原真菌的利用(白僵菌)本节内容包括白僵菌(半知菌)的生活史与侵染循环、培养与培养物、大规模生产和制剂种类及其稳定性与应用。

通常所说的白僵菌,指的是白僵菌属的真菌。

生活史中有分生孢子。

一、白僵菌概述白僵菌属半知菌纲丛梗孢目,丛梗孢科,白僵菌属。

被白僵菌侵染的昆虫可从外形加以识别,多数情况下,虫体上长出白色菌丝体并变硬,在表面长出孢子层,普遍称为白僵病或硬化病1.形态:白僵菌菌丝体具隔膜、分枝,表面色泽白色至不同程度的乳色,或略带橙黄或红色,偶有绿色。

分生孢子梗单生或分枝,最后形成产孢细胞,产孢细胞多为球形,有时呈瓶状的圆柱形,弯曲或正直,孢子生于产孢细胞的呈线形的顶端,产孢细胞生于小枝梗上。

白僵菌在虫体上蔓延为白色菌丝,至后期呈淡黄色,有的很快形成粉层状孢子,有的继续保持絮状。

2.种类:分生孢子和分生孢子梗的形态是区别种的主要特征,特别是孢子的大小和形状。

经研究,白僵菌属可作为独立种的只有2个种,即白僵菌和卵孢白僵菌。

这两个种的区别是:白僵菌的分生孢子约有50%为球形,而卵孢白僵菌的分生孢子约有98%为卵形。

之前曾有19个种被描述,后经研究将其归并。

白僵菌的寄主范围很广,有200多种昆虫和螨类,包括鳞翅目、鞘翅目、半翅目、同翅目、双翅目、膜翅目、直翅目等,白僵菌常常侵染的是幼虫。

二、白僵菌的感染途径及杀虫机理1.感染途径及侵染过程:白僵菌在虫体上及在培养基上均以无性繁殖完成世代交替。

农业昆虫学复习考试要点名词概念1,补充营养:有些昆虫在幼虫起积累的营养不足,其成虫羽化后性器官尚未发育完全,需要继续取食某些营养物质,才能达到性成熟。

这种对性细胞的发育不可缺少的成虫营养期,称为补充营养。

2,世代:昆虫的生活周期,从卵发育开始,经过幼虫、蛹到成虫性成熟产生后代的个体发育史。

3,孤雌生殖:又称单性生殖。

指卵不经过受精可以发育成新个体的繁殖方式。

4,异态交替:以两性生殖与孤雌生殖交替的方式繁殖后代的现象,称为世代交替或异态交替。

5,种:是一群在自然条件下能够自由交配并产生正常后代的个体总和。

6,羽化:末龄若虫蜕皮变为成虫或由蛹壳破裂变为成虫,称为羽化。

7,多型现象:同种昆虫在同一性别的个体出现的不同类型分化的现象。

8,生物防治:利用有益生物及其代谢产物防治害虫的方法称为生物防治。

9,IPM:即害虫综合治理。

指从生态系统的整体观点出发,本着预防为主的指导思想和安全、有效、经济和简便的原则,因地因时制宜,合理运用农业的、生物的、化学的和物理的方法,以及其他有效的生态手段,把害虫控制在不足以危害的水平,以达到保护人畜健康和增产的目的。

10,LD50. :能够使试验动物死亡一半所需要的剂量。

11,性二型现象:昆虫雌雄个体之间除第一性征(内外生殖器官)不同外,许多种类在第二性征方面(个体大小、体型、体色、构造等)也常有很大差异,这种现象、、。

(雌雄两性在形态上有明显差异的现象)12,局部世代:如三化螟的最后一代,常受秋季短日照的影响,一部分3-4龄幼虫开始滞育,另一部分预蛹或蛹期的继续发育转化为下一世代,称为、、。

13,伪蛹:昆虫在若虫变为成虫过程中间的一个不食不动的阶段状态。

14,不完全变态:一些昆虫的发育仅经过卵、幼虫和成虫3个阶段,这种变态类型为不完全变态。

15,生活史:通常指从越冬虫态恢复活动直到下一年越冬结束为止的发育过程。

16,多胚生殖:指一个卵发育成两个或更多的胚胎,并能发育成正常新个体的生殖方式。

农业昆虫学绪论:一、第一章:害虫的种群动态与虫害的形成机制。

1.植保方针:预防为主、综合防治。

2.害虫:昆虫的种群数量及造成损失的程度达到经济危害水平的,叫做害虫。

3.虫害形成的条件:1)害虫或虫源2)环境条件3)寄主植物4.农业生态系统:是指人们从事农业生产活动而形成的物质与能量动态的生态系统。

5.农业生态系统的特点:1、植物相单一化2、多样性差3、自然交换被中断,需要人为补充能量。

缺点:结构简单、多样性差、食物链短、自我调节能力弱。

6.3R问题:农药残留、再猖獗、抗药性。

7.种群季节消长类型:单峰型、双峰型、多峰型。

8.害虫的生态对策:r类害虫(不稳定类、农业防治为基础,化学防治与生物防治并重。

)K类害虫(稳定类、农业防治为基础,重视化学防治以及抗虫品种。

)中间型害虫:(生物防治效果好,化学防治易猖獗。

)9.经济损害允许水平(EIL):引起经济损害的害虫最低密度。

10.经济阈值(ET):害虫的某一密度,在此密度下采取控制措施,以防止害虫种群达到经济危害水平。

11.农业昆虫调查内容:昆虫相调查、昆虫种群分布调查、昆虫种群动态调查、防治效果调查、受害程度调查。

12.昆虫田间分布型:随机分布、核心分布、嵌纹分布。

13.田间取样方法:取样方式(随机取样、典型取样。

)14.害虫预报的目的:害虫预报是一项监测害虫动态,为害虫综合治理服务的工作。

15.害虫预报的理论依据:害虫本身的生物学特征、害虫所处的环境条件。

16.农业害虫测报的类别:1、测报的内容分类(反生期预测、发生量预测、灾害程度预测。

)2、测报的时间长短分类(短期预测、中期预测、长期预测。

)17.农业害虫的发生期预测方法:历期法、期距法、物候法、有效积温法。

18.农业害虫发生量的预测方法:综合预测法、形态指标法、天敌指数法、温湿系数法、相关回归预测法、基数推算法。

二、第二章害虫防治原理和方法。

(植物检疫、农业防治生物防治、机械物理防治、化学防治。

植物病虫害防治基础复习题一、名词解释1.昆虫的外生殖器:昆虫用以交配与产卵的器官,雌性外生殖器称产卵器,雄性外生殖器称交配器。

2.两性生殖:通过雌雄交配,雄性的精子与雌性产生的卵结合后产生的受靖卵,发育成新个体。

3.孤雌生殖:昆虫卵不经过受精就发育成新个体的生殖方式。

4.多胚生殖:昆虫一个卵发育为两个或两个以上胚胎的生殖方式。

5.卵胎生:昆虫卵就在母体内孵化直接产出幼体的生殖方式。

6.幼体生殖:昆虫还在幼体阶段就能生殖产生后代生殖方式。

7.昆虫的变态:昆虫在生长发育的过程中,外部形态及内部结构、生理生化等方面的变化。

8.孵化:昆虫胚胎发育完成后脱卵壳而出的过程。

9.蜕皮:昆虫从卵中孵出后随着虫体的生长,经过一定时间的生长,在旧表皮下形成新表皮,蜕掉旧表皮的现象。

10.龄期:相邻两次蜕皮之间所经历的时间。

11.羽化:成虫从它的前一虫态(不完全变态的末龄若虫或稚虫、完全变态的蛹)脱皮而出的过程。

12.性二型:同种昆虫的雌雄两性个体,除产生性细胞的生殖腺和实行交配、产卵等活动的外生殖器构造不同外,在个体大小和体型、体色、外部形态等方面存在明显差异的现象。

13.多型现象:同种昆虫同一性别的个体在大小、体型、颜色等方面存在明显差异的现象。

14.世代:昆虫一个新个体(卵或幼虫)从离开母体到发育到性成熟产生后代为止的个体发育史称为一个世代。

15.生活史:一种昆虫在一年内的发育史,更确切的说是从当年的越冬虫态活动开始,到第二年越冬结束止的发育过程,称为生活年史简称生活史。

16.休眠:通常是不良环境条件直接引起的,对不良环境条件的一种适应,当不良环境条件消除时,可恢复正常的生命活动。

休眠分为越冬与越夏。

17.滞育:由不良环境条件引起的,但不是不良环境条件直接引起的,是对不良环境条件的一种长期的历史性反映。

当不良环境条件远未到来前,昆虫已经进入滞育。

一进入滞育,解除需要条件。

具有滞育现象的昆虫都有固定的滞育虫态。

18.趋性:昆虫对某些刺激的趋向或背向性活动。

病原微生物学的名词解释病原微生物学是一门研究疾病的产生、传播、防控以及与微生物之间的相互作用的学科。

在这个领域内,有许多与病原微生物学相关的名词,这些名词不仅能够帮助我们更好地理解疾病的本质,还能指导医学实践中的治疗和预防措施。

本文将对病原微生物学中的一些重要名词进行解释。

1. 病原微生物:病原微生物是指能够引起疾病的微生物,包括细菌、病毒、真菌和寄生虫。

病原微生物通过侵入人体并繁殖,引发人体的免疫反应,导致一系列疾病症状的产生。

了解病原微生物的种类和特征对于制定相应的疾病防控策略至关重要。

2. 病原体:病原体是指引发疾病的微生物或微生物的一部分。

它们在感染过程中可以通过各种途径进入人体,如呼吸道、食物、水源、昆虫叮咬等。

病原体与人体之间的相互作用直接决定了疾病的发展和严重程度。

3. 路径感染:路径感染是指病原微生物通过特定的路径侵入人体,引发感染。

常见的感染路径有空气传播、食物水源传播、接触传播、垂直传播等。

了解感染路径有助于预防和控制疾病的传播。

4. 流行病学:流行病学研究是病原微生物学的重要组成部分,通过对疾病的传播规律、流行趋势和影响因素进行统计和分析,帮助了解疾病的发生发展过程,为制定相应的控制策略提供科学依据。

5. 免疫系统:免疫系统是人体对抗病原微生物侵袭的关键组成部分。

它包括非特异性免疫和特异性免疫两大防御机制。

非特异性免疫通过机械屏障和吞噬细胞等方式阻挡病原微生物的侵入;特异性免疫则通过产生抗体和激活免疫细胞来清除病原微生物。

了解和研究免疫系统的功能和作用对于预防和治疗疾病至关重要。

6. 抗生素耐药性:抗生素耐药性是指病原微生物对抗生素的敏感性降低或丧失,使抗生素失去了抑制或杀死病原微生物的能力。

抗生素耐药性的出现严重威胁了人类的健康和生命,需要采取监测和防控措施,合理使用抗生素,减少其滥用和不必要的使用。

7. 疫苗:疫苗是一种用来预防疾病的生物制剂,通过引入病原微生物或其代表性成分进入人体,刺激免疫系统的反应,产生特异性免疫记忆,从而在人体遭遇实际感染时能够迅速产生抗体,有效抵御病原微生物的侵袭。

害虫综合防治措施

害虫综合防治措施包括但不限于以下几个方面:

1.农业防治:通过合理的作物布局、轮作、间作、套种等技术,改善农田环境,创造不利于害虫滋生的条件。

2.生物防治:利用天敌如寄生性昆虫、病原微生物等来控制害虫的数量。

比如瓢虫可以捕食蚜虫,赤眼蜂可以寄生在害虫的卵内,一些病毒或细菌可以感染害虫,导致其死亡。

3.物理防治:利用害虫的趋光性、趋化性等特性,设置灯光诱杀、性诱剂诱杀、毒饵诱杀等措施,消灭害虫。

4.化学防治:使用化学药剂如杀虫剂、杀菌剂等来防治害虫。

应选用高效、低毒、低残留的农药,避免对环境和人体健康造成影响。

5.建立预测预报系统:通过建立预测预报系统,及时发现害虫的发生情况,采取相应的防治措施。

总之,在进行害虫综合防治时,应该根据具体的害虫种类、发生规律、危害特点等情况,采取相应的防治措施,并综合运用各种防治手段,以达到更好的防治效果。

同时,应注重生态环境的保护和人体健康的保障,避免对环境造成不良影响。