最短路径问题教学案例

- 格式:doc

- 大小:123.00 KB

- 文档页数:4

13.4课题学习最短路径问题(第1课时)一、内容和内容解析1、教学内容«最短路径问题»是人教版八年级上册第十三章第4节第1课时的内容.本节课的主要内容是解决由“将军饮马问题”引出的数学问题“两点在直线同侧求最短路径”以及“两线一点”,“两线两点”等最短路径问题.2、教学内容解析本节课是在学生学习了轴对称的知识以及“两点之间,线段最短”,“连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短”等知识的基础上,展开了本节课的求最短路径问题,这节课是轴对称知识的一个很好的应用,进一步巩固了轴对称的知识,使轴对称知识更加灵活,并在学生头脑中打下扎实的基础。

最短路径问题在现实生活中经常遇到,初中阶段,主要以“两点之间,线段最短”“连接直线外一点与直线上各点的所有线段中,垂线段最短”为知识基础,有时还要借助轴对称、平移、旋转等变换进行研究。

本节课以数学史中的一个经典问题——“将军饮马问题”为载体开展对“最短路径问题”的课题研究,让学生经历将实际问题抽象为数学的线段和最小问题,再利用轴对称将线段和最小问题转化为“两点之间,线段最短”(或“三角形两边之和大于第三边”)问题.3、教学重点:利用轴对称将最短路径问题转化为“两点之间,线段最短问题”.二、教学目标及其解析1、教学目标:(1)理解并掌握平面内一条直线同侧两个点到直线上的某一点距离之和为最小值时点的位置的确定。

(2)能利用轴对称解决简单的最短路径问题。

(3)通过独立思考,合作探究,培养学生运用数学知识解决实际问题的能力。

2、目标解析:要求学生能将实际问题中的“地点”“河”抽象为数学中的“点”“线”,把实际问题抽象为数学的线段和最小问题;能利用轴对称将线段和最小问题转化为“两点之间,线段最短”问题;能另选一点,通过比较、逻辑推理证明所求距离最短;在探索最短路径的过程中,体会轴对称的“桥梁”作用,感悟转化思想。

三、学生学情分析八年级学生的观察、操作、猜想能力较强,但演绎推理、归纳和运用数学的意识比较薄弱,此年龄段的学生具有一定的探究精神和合作意识,能在一定的亲身经历和体验中获取一些数学知识,但在数学的说理上还不规范,演绎推理能力有待加强。

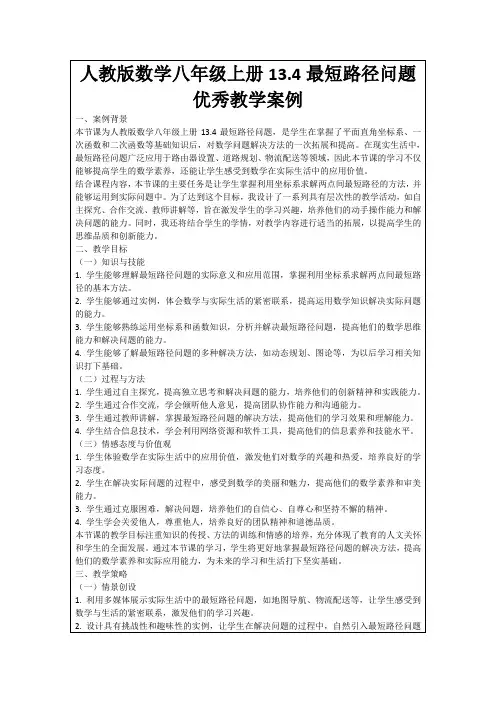

13.4 课题学习最短路径问题【知识与技能】1.了解最短路径问题.2.掌握解决最短路径问题的方法.【过程与方法】通过解决最短路径问题的过程培养学生分析问题的能力.【情感态度】通过对最短路径问题的学习,增强应用数学知识解决实际问题的信心.【教学重点】解决最短路径问题.【教学难点】最短路径的选择.一、情景导入,初步认识问题1 如图,牧马人从A地出发,到一条笔直的河边l饮马,然后到B地.牧马人到河边的什么地方饮马,可使所走的路径最短?问题2 如图,A和B两地在一条河的两岸,现要在河上造一座桥MN.桥造在何处可使从A到B的路径AMNB最短?(假定河的两岸是平行的直线,桥要与河垂直.)【教学说明】(1)C为直线l上的一个动点,那么,上面的问题可以转化为:当点C在l的什么位置时,AC与CB的和最小.作出点B关于l的对称点B′,连接AB′,线段AB′与直线l的交点C的位置即为所求.(2)N为直线b上的一个动点,MN垂直于直线b,交直线a于点M,这样,上面的问题可以转化为下面的问题:当点N在直线b的什么位置时,AM+MN+NB最小?将AM沿与河岸垂直方向平移,移动距离为河宽,则A点移到A′点,连接A′B,线段A′B与直线b的交点N的位置即为所求,即在点N处造桥MN.教师讲课前,先让学生完成“自主预习”.二、思考探究,获取新知例要在燃气管道l上修建一个泵站,分别向A、B两镇供气,泵站修在管道的什么地方,可使所用的输气管道最短?【分析】本问题就是要在l上找一点C,使AC与CB的和最小.设B′是B关于直线l的对称点,本问题也就是要使AC与CB′的和最小.在连接AB′的线中,线段AB′最短.因此,线段AB′与直线l的交点C的位置即为所求.【教学说明】解决最短路径问题通常运用的知识有“过直线作已知点的对称点”,“两点的所有连线中,线段最短”等.三、师生互动,课堂小结这节课主要学习了最短路径问题,让学生相互交流体会与收获,并总结本课所学知识.完成练习册中本课时的练习.本课时教学时要尽量创设与学生生活环境、知识背景相关的教学情境,以生动活泼的形式呈现有关内容,教学时,根据本课内容特点,可依据其学科知识间联系调动课堂气氛,培养学生学习兴趣.非常感谢!您浏览到此文档。

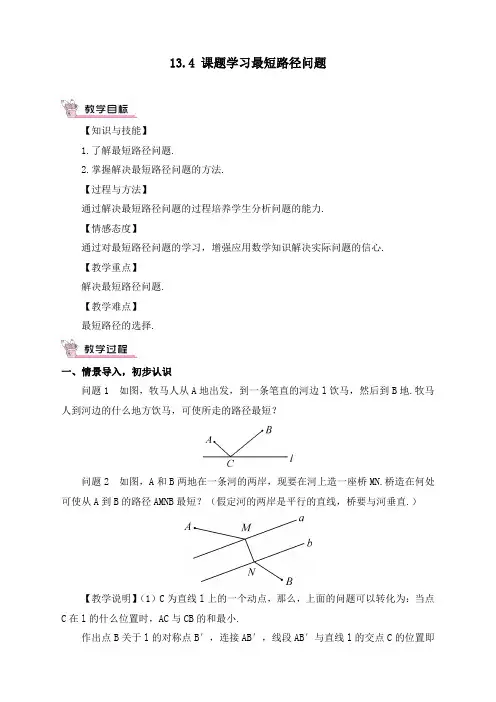

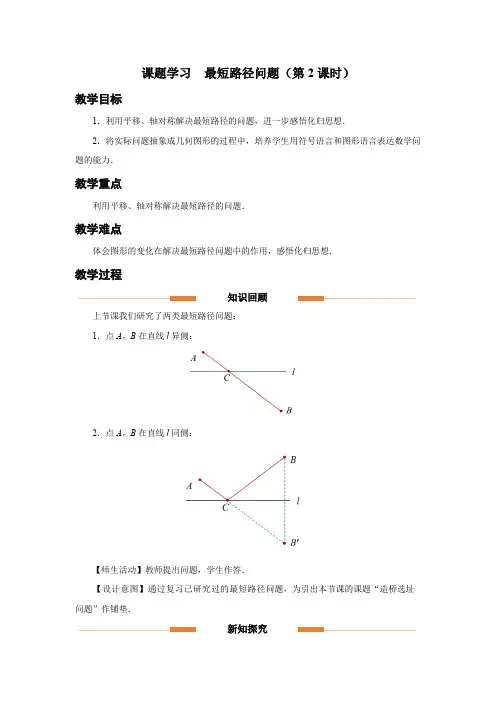

课题学习最短路径问题(第2课时)教学目标1.利用平移、轴对称解决最短路径的问题,进一步感悟化归思想.2.将实际问题抽象成几何图形的过程中,培养学生用符号语言和图形语言表达数学问题的能力.教学重点利用平移、轴对称解决最短路径的问题.教学难点体会图形的变化在解决最短路径问题中的作用,感悟化归思想.教学过程知识回顾上节课我们研究了两类最短路径问题:1.点A,B在直线l异侧:2.点A,B在直线l同侧:【师生活动】教师提出问题,学生作答.【设计意图】通过复习已研究过的最短路径问题,为引出本节课的课题“造桥选址问题”作铺垫.新知探究一、探究学习【问题】(造桥选址问题)如图,A和B两地在一条河的两岸,现要在河上造一座桥MN,桥造在何处可使从A到B的路径AMNB最短?(假定河的两岸是平行的直线,桥要与河垂直.)【师生活动】教师提问:1.这是一个实际问题,想一想可以把它抽象为怎样的数学问题?学生思考并回答:可以把河的两岸看成两条平行线a和b(如图),N为直线b上的一个动点,MN垂直于直线b,交直线a于点M.当点N在直线b的什么位置时,AM+MN+NB最小?教师提问:2.问题是否可以转化?学生回答:由于河岸宽度是固定的(MN长度固定),当AM+NB最小时,AM+MN +NB最小.所以问题可以转化为:当点N在直线b的什么位置时,AM +NB最小.教师提问:3.能否通过图形的变化将问题转化为之前研究过的问题呢?教师提示:可以考虑将问题转化为两点在直线异侧,连接A,B两点,与直线的交点即为N.依据:两点之间,线段最短.根据提示,学生思考并回答:将AM沿与河岸垂直的方向平移,点M移动到点N,点A移动到点A′,则AA′=MN,AM+NB=A′N+NB.所以问题转化为:当点N在直线b的什么位置时,A′N+NB最小?教师提问:4.这是我们上节课讲的哪种类型?问题应该怎样解决?学生回答:这是我们研究的两点在直线异侧时求最短路径问题.在连接A′,B两点的线中,线段A′B最短.线段A′B与直线b的交点N的位置即为所求,即在点N处造桥MN,所得路径AMNB是最短的.教师提问:5.试着说一下作图过程.学生独立思考后,尝试画图,寻求符合条件的点,然后小组交流,学生代表汇报交流结果,师生共同补充.作法:(1)将A沿与河岸垂直的方向平移到A′,使AA′的长度等于桥长;(2)连接A′B,交直线b于点N,点N即为所求;(3)过N作NM⊥a于M,线段MN即为桥的位置.此时从A到B的路径AMNB最短.教师提问:6.你能试着证明一下吗?师生共同分析,然后学生说明证明过程,教师板书.证明:在直线b上任取一点N′,过点N′作N′M′⊥a,连接AM′,A′N′,N′B,由平移性质可知,AM=A′N,AM′=A′N′.所以AM+NB=A′N+NB=A′B,AM′+N′B=A′N′+N′B.由“两点之间,线段最短”可知:A′B<A′N′+N′B,即AM+NB<AM′+N′B,即AM+MN+NB<AM′+M′N′+N′B.【归纳】在解决最短路径问题时,我们通常利用轴对称、平移等变化把已知问题转化为容易解决的问题,从而作出最短路径的选择.【设计意图】通过证明得出新知,让学生进一步体会作法的正确性,提高逻辑思维能力.二、典例精讲【例题】已知线段a,点A,B在直线l的同侧,在直线l上求作两点P,Q(点P在点Q的左侧)且PQ=a,使得四边形APQB的周长最小.【师生活动】教师分析:先在直线l上取PQ=a(如图),连接AP,QB,AB,此时在四边形APQB中,线段PQ和线段AB的长度是固定的,所以当AP+QB最小时,四边形APQB的周长最小.学生根据分析尝试说出作图过程,教师板书.【答案】作法:(1)将点A沿直线l的方向平移到A′,使得AA′=a;(2)作A′关于直线l的对称点A′′;(3)连接A′′B,与直线l交于一点Q,Q即为所求点;(4)在点Q左侧取点P,使得PQ=a,P即为所求点.连接AP,AB,所得四边形APQB的周长最小.【设计意图】让学生进一步巩固解决最短路径问题的基本策略和基本方法.课堂小结板书设计一、将军饮马问题(复习)二、造桥选址问题。

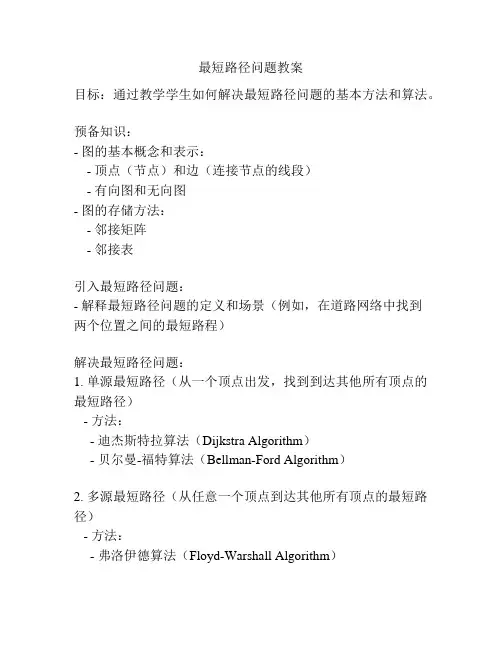

最短路径问题教案目标:通过教学学生如何解决最短路径问题的基本方法和算法。

预备知识:- 图的基本概念和表示:- 顶点(节点)和边(连接节点的线段)- 有向图和无向图- 图的存储方法:- 邻接矩阵- 邻接表引入最短路径问题:- 解释最短路径问题的定义和场景(例如,在道路网络中找到两个位置之间的最短路程)解决最短路径问题:1. 单源最短路径(从一个顶点出发,找到到达其他所有顶点的最短路径)- 方法:- 迪杰斯特拉算法(Dijkstra Algorithm)- 贝尔曼-福特算法(Bellman-Ford Algorithm)2. 多源最短路径(从任意一个顶点到达其他所有顶点的最短路径)- 方法:- 弗洛伊德算法(Floyd-Warshall Algorithm)详细讲解迪杰斯特拉算法(Dijkstra Algorithm):1. 解释算法的基本思想(通过逐步更新当前节点到其他节点的最短距离)2. 介绍算法的步骤:- 创建一个距离集合,用于存储从源节点到其他节点的当前最短距离(初始值为无穷大);- 遍历所有节点,选取一个未被访问的节点作为当前节点;- 更新当前节点到其他节点的距离;- 选择下一个未被访问的节点作为当前节点,重复前面两个步骤,直到所有节点都被访问;- 最终得到源节点到每个节点的最短距离。

3. 通过一个示例图进行演示和详细讲解算法的步骤和执行过程。

4. 讲解算法的复杂度分析:- 时间复杂度:O(V^2),其中 V 是顶点数,对于稀疏图可以使用堆优化的方式将时间复杂度优化到 O((V+E)logV)。

- 空间复杂度:O(V),用于存储距离集合。

应用和实际问题:- 最短路径问题在实际生活中的应用- 导航系统- 网络路由- 物流配送优化等练习和作业:1. 练习手动计算给定图的最短路径。

2. 通过编程实现迪杰斯特拉算法,并测试不同的图和输入情况。

授课方法:- 结合课堂讲解、示例图演示和实践编程练习- 鼓励学生提问和参与讨论- 可以结合图形化工具展示算法执行过程评估方式:- 练习题和作业的完成情况- 对算法执行过程的理解和分析。

课题学习---最短路径问题游戏规则发生了变化,如图,则小明按怎样的路线跑,去捡哪个位置的球,才能最快拿到球跑到终点处?问题1:前面我们已经解决了A、B两点在直线两侧的最短问题,下面请同学们思考并尝试,若这两点居于直线的同侧,该怎样找到那样的点P,使得AP与BP的和最小?问题2:若找到了那样的点,请证明结论的正确性(化异侧为同侧)点点l求.证明:如图,在直线上取一点P质,AP=PAB=AP+PB=AP+PB.由此可知:点距离最短学以致用(将军饮马)传说在古罗马时代的亚历山大城有一位精通数学和物理的学者,名叫海伦.一天,一位将军专程去拜访他,向他请教一个百思不得其解的问题.A边岸的同侧该怎样走才能使路程最短?据说当时海伦略加思索就解决了它们,你知道问题的答案吗?l小明终点现如今,将军遇到了新的问题,你能够替代海伦帮助将军解决这个问题吗?(造桥选址问题)将军从图中的A 地出发,到一条笔直的河边l 饮马,然后淌水到B 地(要求淌水的距离最短).问到河边什么地方饮马并淌水可使他所走的路线全程最短?问题3:本问题又变成了点在直线两侧的问题,但一条直线拓宽成了一条河,请同学们思考,要饮马并淌水过河,饮马点M应选在何处,才能使从A到B的路径AMNB最短?问题4:如何证明你的结论?如图,由于河岸宽度是固定的,淌水的路径最短要与河岸垂直,因此路径AMNB中的MN的长度是固定的. 因此要使AM+MN+NB的值最小,只需AM+NB的值最小即可.如图,几何画板验证,然后使用逻辑推理问题探究经验基础上,把问题引向深入,使得平移变换自然呈现,进一步体现图形变换在最短路径问题中的价值。

思考:为什么这样做就能得到最短距离呢?你如何验证PA+PB最短呢?

3、两点在一条直线同侧

活动2:如图,牧马人从A地出发到一条笔直的河边l饮马,然后到B地,牧马人到河边的什么地方饮马,可使所走的路径最短?

(1)你能将这个问题抽象为数学问题吗?

(2)这是一个实际问题,你打算首先做什么?

将A,B 两地抽象为两个点,将河l 抽象为一条直线.

你能用自己的语言说明这个问题的意思,并把它抽象为数学问题吗?

(1)从A 地出发,到河边l 饮马,然后到B 地;

(2)在河边饮马的地点有无穷多处,把这些地点与A,B 连接起来的两条线段的长度之和,就是从A 地到饮马地点,再回到B 地的路程之和;

(3)现在的问题是怎样找出使两条线段长度之和为最短的直线l上的点.设C 为直线上的一个动点,上面的问题就转化为:当点C 在l 的什么位置时, AC 与CB 的和最小(如图).

如图,点A,B 在直线l 的同侧,点C 是直线上的一个动点,当点C 在l 的什么位置时,AC 与CB的和最小?

如何将点B“移”到l 的另一侧B′处,满足直线l 上的任意一点C,都保持CB 与CB′的长度相等?

你能利用轴对称的有关知识,找到上问中符合条件的点B′吗?

作法:

(1)作点B 关于直线l 的对称点B′;

(2)连接AB′,与直线l 相交于点C.

则点C 即为所求.

你能用所学的知识证明AC +BC最短吗?

(三)巩固练习如图,一个旅游船从大桥AB 的P 处前往山脚下的Q 处接游客,然后将游客送往河岸BC 上,再返回P 处,请画出旅游船的最短路径.

(四)课堂小结

(1)本节课研究问题的基本过程是什么?

(2)轴对称在所研究问题中起什么作用?

五、作业设置:

教材第123页问题解决5

六、教学反思

数学思想方法是对数学的知识内容和所使用方法的本质的认识,它是形成数学意识和数学能力的桥梁,是灵活运用数学知识、数学技能和数学方法解决有关问题的灵魂。

在初中阶段,转化思想不仅是众多数学思想方法的基础,更是解决实际问题的金钥匙。

本节课自始至终体现转化思想的作用和价值。

本节课以数学史中的一个经典问题——“将军饮马问题”为载体开展对“最短路径问题”的专题研究,让学生经历将实际问题抽象为数学的线段和最小问题,再利用轴对称将线段和最小问题转化为“两点之间,线段最短”(或“三角形两边之和大于第三边”)问题,体现了数学化的过程和转化思想。

最短路径问题从本质上说是最值问题,作为初中生,此前很少在几何中接触最值问题,解决此类问题的数学经验尚显不足,特别是面对具有实际背景的最值问题,更会感到陌生,无从下手。

解答“当点A,B 在直线l 的同侧时,如何在直线l上找到点C,使AC 与CB的和最小”,需要将其转化为“在直线l异侧两点的线段和最小值问题”,为什么需要这样转化,怎样通过轴对称实现转化,一些学生在理解和操作上存在困难,需要教师耐心引导。