4.以形写神

- 格式:doc

- 大小:81.50 KB

- 文档页数:13

九年级美术上册《以形写神》教案一、教学目标1. 让学生了解“以形写神”的概念,理解其在绘画创作中的重要性。

2. 培养学生观察、思考、创新的能力,提高学生的绘画技巧。

3. 引导学生通过绘画实践,体验“以形写神”的艺术魅力,培养学生的审美情趣。

二、教学内容1. “以形写神”的概念及意义2. 绘画中如何运用“以形写神”3. 绘画技巧的培养4. 欣赏和分析经典画作中的“以形写神”5. 学生绘画实践三、教学重点与难点1. 教学重点:让学生理解“以形写神”的概念,学会运用绘画技巧表现物体之神。

2. 教学难点:如何引导学生通过绘画实践,体验“以形写神”的艺术魅力。

四、教学方法1. 讲授法:讲解“以形写神”的概念及意义,分析经典画作。

2. 示范法:展示绘画技巧,引导学生动手实践。

3. 讨论法:组织学生交流讨论,分享学习心得。

五、教学过程1. 导入:引导学生回顾之前的所学,为新课的学习做好铺垫。

2. 讲解:详细讲解“以形写神”的概念及意义,分析经典画作中的“以形写神”。

3. 示范:展示绘画技巧,边讲解边示范,让学生直观地感受“以形写神”的运用。

4. 实践:学生动手实践,尝试运用所学的绘画技巧进行创作。

5. 交流:组织学生展示自己的作品,互相交流讨论,分享学习心得。

六、教学评价评价方式:通过学生的绘画作品和课堂表现进行综合评价。

评价内容:1. 学生对“以形写神”的概念的理解程度。

2. 学生运用绘画技巧表现物体之神的能力。

3. 学生在绘画实践中的创新意识和审美情趣。

七、教学拓展1. 组织学生进行绘画比赛,鼓励学生发挥创意,运用“以形写神”的技巧。

2. 邀请专业画家进行讲座,让学生更深入了解“以形写神”的艺术价值。

3. 组织学生参观美术馆或画廊,欣赏实物作品,感受“以形写神”的魅力。

八、教学资源1. 教材:九年级美术上册。

2. 画具:画纸、画笔、水彩、颜料等。

3. 网络资源:相关绘画教程、经典画作图片等。

4. 实体资源:美术馆、画廊、画家讲座等。

八年级下册美术教案以形写神1.1 设计意图:通过引入古代艺术家吴道子的作品,引导学生了解“以形写神”的概念,激发学生对美术学习的兴趣。

1.1.1 展示吴道子的作品,让学生观察其线条特点和表现力。

1.1.2 引导学生思考如何通过线条和形状来表现物体的神态和特点。

1.1.3 强调美术创作中“以形写神”的重要性。

二、知识点讲解2.1 “以形写神”的定义和意义:2.1.1 解释“以形写神”的含义,即通过形状和线条的表现来传达物体的内在神态和特点。

2.1.2 举例说明“以形写神”在古代绘画中的应用,如吴道子的作品中对人物神态的描绘。

2.1.3 强调“以形写神”对于美术创作的重要性,可以增加作品的表现力和艺术效果。

三、教学内容3.1 学习如何通过线条和形状来表现物体的神态和特点:3.1.1 观察和分析吴道子的作品,总结其线条和形状的表现方法。

3.1.2 进行实践练习,让学生尝试通过线条和形状来表现物体的神态和特点。

3.1.3 鼓励学生进行创意表达,尝试不同的线条和形状组合,展现个人风格。

四、教学目标4.1 学生能够理解“以形写神”的概念和意义。

4.1.1 学生能够分析吴道子的作品,了解其线条和形状的表现方法。

4.1.2 学生能够通过线条和形状来表现物体的神态和特点。

五、教学难点与重点5.1 教学难点:如何通过线条和形状来表现物体的神态和特点。

5.1.1 引导学生观察和分析吴道子的作品,总结其线条和形状的表现方法。

5.1.2 提供实践机会,让学生通过实际操作来掌握这一技巧。

5.1.3 鼓励学生进行创意表达,尝试不同的线条和形状组合,突破难点。

希望以上教案能满足您的需求。

如有需要,请随时告诉我,我会尽力提供帮助。

六、教具与学具准备6.1 教师准备:6.1.1 吴道子作品的相关图片和视频资料。

6.1.2 美术用品,如画纸、画笔、颜料等。

6.1.3 教案、课件和教学指导书籍。

6.2 学生准备:6.2.1 美术本和绘画工具。

美术上册《以形写神》教案一、教学目标1. 让学生了解“以形写神”的概念和内涵,理解其在美术创作中的重要性。

2. 培养学生观察、描绘和表现物体内在精神的能力。

3. 引导学生运用多种绘画技法,表达自己的情感和审美观念。

4. 提高学生审美素养,培养创新精神和合作意识。

二、教学内容1. 第四章:形态与神态教学重点:掌握形态与神态的关系,学会观察和表现物体的内在精神。

教学难点:如何运用线条、色彩等绘画元素表现物体的神态。

2. 第五章:以形写神的方法与技巧教学重点:学习以形写神的基本方法和技巧,如提炼、夸张、对比等。

教学难点:如何灵活运用方法与技巧,创作出具有感染力的作品。

3. 第六章:绘画材料与技法教学重点:了解和掌握各种绘画材料与技法,如铅笔、水彩、油画等。

教学难点:如何根据作品需要选择合适的材料和技法。

4. 第七章:创作实践教学重点:以形写神的创作实践,培养学生独立创作的能力。

教学难点:如何将所学方法和技巧运用到实际创作中。

5. 第八章:欣赏与评价教学重点:学会欣赏和评价他人作品,提高审美能力。

教学难点:如何客观、公正地评价作品,提出建设性意见。

三、教学过程1. 导入:通过展示优秀作品,引导学生思考“什么是美术作品的灵魂?”引发学生对“以形写神”的思考。

2. 讲解:详细讲解形态与神态的关系,以及以形写神的方法与技巧。

3. 示范:教师示范创作过程,讲解绘画材料与技法的运用。

4. 练习:学生分组练习,教师巡回指导,针对性地解决问题。

5. 创作:学生独立创作,教师鼓励创新,引导学生表达自己的情感和审美观念。

四、教学评价1. 学生作品:观察学生在创作过程中对形态与神态的处理,评价其表现力和创新精神。

2. 学生互评:鼓励学生积极参与评价,培养其审美素养和批判性思维。

3. 教师评价:综合评价学生在本次教学活动中的表现,给予肯定和鼓励,并提出改进建议。

五、教学资源1. 优秀作品图片:用于引导学生欣赏和借鉴。

2. 绘画材料:如铅笔、水彩、油画等,保证学生有充分的实践机会。

“以形写神”与“以神写形”作者:方澄来源:《现代装饰·理论》2012年第01期长久以来,形神兼备一直是中国传统绘画审美的理想追求。

历代画论都会把形神问题放在首要的地位加以阐释,但对于形神的阐释,各家又互有出入,互有对立。

它们孰先孰后,孰轻孰重这个问题,在不同的历史时期都有不同的看法。

1.何谓“形”?何谓“神”?平日里,我们常会听到“形神兼备”才能称之为一幅好画的说法,但是什么是形什么是神我们又是否知道呢?直接的从字面上理解:形即形状,神即精神。

它们是中国传统绘画中的两大元素,一个是揭示事物的外延的,一个是揭示事物内涵的,一个外在一个内在,两者关系是辩证的统一,相辅相成,缺一不可:有形无神,则为木偶,陷于自然主义;有神无形,则为虚幻,容易脱离现实,形成唯心主义。

形是神的基础,神亦是形的统率。

形神兼备,才能成为一幅好画。

在我国古典画论中,“形”的概念最早出现在战国时期《韩非子论画》中:“客有为齐王画者?‟曰:…犬马难。

孰易者?‟曰:…鬼魅最易。

‟夫犬马,人所知也,旦暮磬于前,不可类之,故难。

鬼魅,无形者,不磬与前,故易之也。

”犬马是有形的东西,我们早晚都能看见,不容易画像;鬼魅是无形的,比较容易画,因为没人见过就不用管像不像。

由此,我们可知,形是指画中客观事物的外在视觉现象,形是对象的外部形态特征。

神,虽然在不同的历史时期有不尽相同的内涵,但概括来说神有三方面涵义——画家自身的精神,所画对象的精神,画上表现出来的精神。

石鲁先生的《学画录·造型章》中曾这么阐释“神”的内涵:他认为“画贵全神,而神有我神他神,入他神者我化为物,入我神者物化为我,然合二为一则全矣。

”这里说的“我神”就是画家自身的精神,“他神”就是对象的精神,我神、他神的合二为一就是绘画表现出来的精神。

总的来说,形是相对事物外部而言的,是对象的外部形态特征;神则是相对事物内部而言,是指精神、气质、品德等因素。

2.以形写神“以形写神”这个说法,始于东晋著名画家顾恺之,它的大致意思是指在描绘对象逼真的前提下,表现对象的精神面貌、气质和风姿。

一、写生的作用唐代画家张璪有云:“外师造化,中得心源。

”明代画家王履曾说:“吾师心,心师目,目师华山。

”清代画家石涛绘制《搜尽奇峰图卷》,题为“搜尽奇峰打草稿”。

自古中国画家如此重视对景写生,无论是画作还是绘画理论都道出了中国画对景写生于创作的重要。

中国画的学习无疑必经历三个阶段:临摹—写生—创作。

临摹被视为学习传统绘画方法的直接途径,画者通过临摹学习古人的运笔方法、用墨之法及造型之法。

要使临摹学习到的表现方法为己所用,要经过写生实践。

在写生时,对景思考如何表现一树一石,便能够激发画者回忆临摹时学到的表现语言。

在写生初期,可以套用这些语言表现眼前见到的景物,这就是初步将临摹用在写生中的实践体验,可以理解为写“形”的阶段。

在深入写生时,对自然景物的观察会有所深入,对景物的感知力大大增强,画者往往不限于已有的表现方法,而是可以根据自身体会创造某些表现方法以表现所见到的景物,这就是创作的初期,这种表现被视为主观性强的写生。

通过写生,画者可以实际运用临摹所学的表现方法,并激发对景物的感受,创造新的表现方法,从而从临摹走向创作。

综上所述,可以得知写生具有两大使命:第一,运用临摹所学的传统方法表现实际的景物;第二,通过对实际景物的感知,创造新的表现方法,加入更多的主观因素,使绘画变为创作。

画者明白这两大使命,便可以到自然中写生了。

二、写生四境界——“形”“韵”“神”“境”面对景物,最先感知的是其“形”,然后是其“韵”,再后是其“神”,最后是其“境”。

这个过程不仅考验画者的观察力,还考验与学识修养有关的感受力、分析力等。

以观察一棵树为例,秋日里看到山腰的一棵树,观察其“形”可以看到干枯的树枝,零星留在树梢的枯黄树叶,有的树叶是黄色,有的树叶是红色,还能感受到树枝的长短、粗细、方向,树叶的疏密及组合方式,树皮的干枯皴裂,等等。

这是感受其“形”的过程,此时动笔,可以运用临摹时所学的方法逐一绘制表现。

初学者如果能够准确把握住“形”,原原本本地表现出所观察的景物,就可以算作达到写生的要求了。

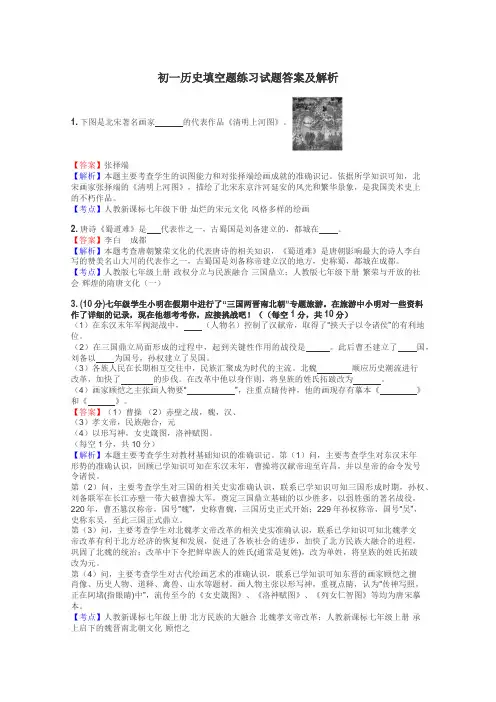

初一历史填空题练习试题答案及解析1.下图是北宋著名画家的代表作品《清明上河图》。

【答案】张择端【解析】本题主要考查学生的识图能力和对张择端绘画成就的准确识记。

依据所学知识可知,北宋画家张择端的《清明上河图》,描绘了北宋东京汴河延安的风光和繁华景象,是我国美术史上的不朽作品。

【考点】人教新课标七年级下册·灿烂的宋元文化·风格多样的绘画2.唐诗《蜀道难》是代表作之一,古蜀国是刘备建立的,都城在。

【答案】李白成都【解析】本题考查唐朝繁荣文化的代表唐诗的相关知识,《蜀道难》是唐朝影响最大的诗人李白写的赞美名山大川的代表作之一,古蜀国是刘备称帝建立汉的地方,史称蜀,都城在成都。

【考点】人教版七年级上册·政权分立与民族融合·三国鼎立;人教版七年级下册·繁荣与开放的社会·辉煌的隋唐文化(一)3.(10分)七年级学生小明在假期中进行了“三国两晋南北朝”专题旅游。

在旅游中小明对一些资料作了详细的记录,现在他想考考你,应接挑战吧!((每空1分,共10分)(1)在东汉末年军阀混战中,(人物名)控制了汉献帝,取得了“挟天子以令诸侯”的有利地位。

(2)在三国鼎立局面形成的过程中,起到关键性作用的战役是。

此后曹丕建立了国,刘备以为国号,孙权建立了吴国。

(3)各族人民在长期相互交往中,民族汇聚成为时代的主流。

北魏顺应历史潮流进行改革,加快了的步伐。

在改革中他以身作则,将皇族的姓氏拓跋改为。

(4)画家顾恺之主张画人物要“”,注重点睛传神,他的画现存有摹本《》和《》。

【答案】(1)曹操(2)赤壁之战,魏,汉、(3)孝文帝,民族融合,元(4)以形写神,女史箴图,洛神赋图。

(每空1分,共10分)【解析】本题主要考查学生对教材基础知识的准确识记。

第(1)问,主要考查学生对东汉末年形势的准确认识,回顾已学知识可知在东汉末年,曹操将汉献帝迎至许昌,并以皇帝的命令发号令诸侯。

第(2)问,主要考查学生对三国的相关史实准确认识,联系已学知识可知三国形成时期,孙权、刘备联军在长江赤壁一带大破曹操大军,奠定三国鼎立基础的以少胜多,以弱胜强的著名战役,220年,曹丕篡汉称帝,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始;229年孙权称帝,国号“吴”,史称东吴,至此三国正式鼎立。

第二课《以形写神》教案(第一课时)教学目标:了解中国传统人物画“以形写神”的艺术特点,感受祖国文化独特的精神风貌;学习运用水墨人物画的基本技法,尝试表现简单的人物。

课前准备:演示和作业用的国画工具以及欣赏图片或多媒体课件。

一、导入关于课题“以形写神”的谈话:1.词义理解的讨论。

(出处参照“资料库”)2.以《藏族舞蹈》和《戏剧人物》为例展开讨论,理解形和神的概念。

小结:“以形写神”是传统人物画重要的审美标准,即通过足以显现人物内在本质的外形的描写,真实地展示不同人物的性格、个性与内心世界,同时也揭示其品格,反映其社会属性,并给予或尝试新的审美判断。

→《藏族舞蹈》和《戏剧人物》→字幕二、欣赏分析《太白行吟图》欣赏要点:1.画面感受:简约造型和空白的处理所营造的气氛。

2.诗人的神态:沉浸在无际的冥想之中。

3.了解写意画的特点,感受线条的轻重、疾涩、虚实、强弱以及流畅的运笔,转折顿挫;墨色随着线的流动产生浓淡干湿的变化呈现出的丰富效果。

→《太白行吟图》以及局部三、临摹体会教师示范,讲解要领,学生选择教材提供的人物画作品进行临摹,体会运用笔墨的感受和人物神态的表现。

→古典音乐背景四、展示评价展示自己的作品,交谈临摹过程中的体会和对自己的评价。

教师总结,布置下节课的准备工作,下课。

(第二课时)教学目标:运用水墨的基本技法,尝试表现人物,并通过人物造型、背景和道具表现意境,传达思想感情。

五、赏析作品、讲解创作表现方法赏析提示:(作为学生讨论的参考导向)小孩和小乌龟描绘画题明示的事件,认真的神态表现儿童的天真幼稚;植物的点缀表现季节和院落环境;大片空白营造了凉爽活跃的氛围,留给我们想像的空间。

伯乐的眼神与“相马”的主题;衣着打扮与人物身份;构图:人物、马和款识的位置关系,改变它们效果会怎样?笔墨运用特点:线条与大块水墨形成对比;墨色浓淡干湿的变化;用线自由,不拘形似。

小结。

(参照教材的提示)→《学步》→《相马图》六、尝试创作1.学生议论:画什么?怎样画?2.创作过程中教师进行指导和点评。

“以形写神”与“以神写形”——简析中国传统绘画中形与神的关系摘要:关键词:“以形写神”与“以神写形”——简析中国传统绘画中形与神的关系方澄广州市马尊视觉艺术有限公司广东广州510250长久以来,形神兼备一直是中国传统绘画审美的理想追求。

历代画论都会把形神问题放在首要的地位加以阐释,但对于形神的阐释,各家又互有出入,互有对立。

它们孰先孰后,孰轻孰重这个问题,在不同的历史时期都有不同的看法。

一.何谓“形”?何谓“神”?平日里,我们常会听到“形神兼备”才能称之为一幅好画的说法,但是什么是形什么是神我们又是否知道呢?直接的从字面上理解:形即形状,神即精神。

它们是中国传统绘画中的两大元素,一个是揭示事物的外延的,一个是揭示事物内涵的,一个外在一个内在,两者关系是辩证的统一,相辅相成,缺一不可:有形无神,则为木偶,陷于自然主义;有神无形,则为虚幻,容易脱离现实,形成唯心主义。

形是神的基础,神亦是形的统率。

形神兼备,才能成为一幅好画。

在我国古典画论中,“形”的概念最早出现在战国时期《韩非子论画》中:“客有为齐王画者?’曰:‘犬马难。

孰易者?’曰:‘鬼魅最易。

’夫犬马,人所知也,旦暮磬于前,不可类之,故难。

鬼魅,无形者,不磬与前,故易之也。

”犬马是有形的东西,我们早晚都能看见,不容易画像;鬼魅是无形的,比较容易画,因为没人见过就不用管像不像。

由此,我们可知,形是指画中客观事物的外在视觉现象,形是对象的外部形态特征。

神,虽然在不同的历史时期有不尽相同的内涵,但概括来说神有三方面涵义——画家自身的精神,所画对象的精神,画上表现出来的精神。

石鲁先生的《学画录·造型章》中曾这么阐释“神”的内涵:他认为“画贵全神,而神有我神他神,入他神者我化为物,入我神者物化为我,然合二为一则全矣。

”这里说的“我神”就是画家自身的精神,“他神”就是对象的精神,我神、他神的合二为一就是绘画表现出来的精神。

总的来说,形是相对事物外部而言的,是对象的外部形态特征;神则是相对事物内部而言,是指精神、气质、品德等因素。

以形写神以形写神——兼谈顾恺之的《列女传》东晋顾恺之是绘画与理论双栖的大画家。

因为年代太过久远,流传下来的作品太少,我们只能管中窥豹——观其一斑了。

他的代表画作有《列女传》、《洛神赋图》、《女史箴图》等;他的理论著作有《画说》、《魏晋胜流画像赞》、《画云台山记》等;他提出的观点最著名的有“以形写神”、“迁想妙得”、“传神写照”等。

顾恺之提出的“以形写神”是他在自己艺术探索中的理论总结,他既用这几个字道出了中国画的秘密,又指出了中国画的参照标准,更何况他以画说话,令人信服。

后世有建树的画家无不对这几个字有着深刻的理解和精彩的演绎,可以说,他这个理论影响了整个中国画史。

“以形写神”到底蕴含着多丰富的意蕴?要找到答案是不容易的,试述一己之见。

我以为可以直接解读字面,分开来谈,因为古文是不标点的,解读的可能性多,弹性也大,没有断章取义之嫌。

下面分别谈谈“形”、“写”、“神”三个方面。

“形”是绘画语言的本体所在,它是通往绘画王国的必由之路。

形过不了关,其他的无从谈起,“毛之不存,皮将焉附”?!顾恺之在形上下足了功夫,还提出了著名的造型理论“迁想妙得”。

据说他在为裴楷画肖像的时候在颊上添画了三笔,使得裴楷形神相得益彰。

在东晋没有像如今的写生一说,有谁为了画个像傻坐在椅子上等人画?采取的方式是,画家通过悉心观察形成总体印象,再以表现的方式呈现出来。

可以想见这样“步步走,面面观”才能“全其神气”的表现手法,人物形象应该是画家的意象,是他根据自己对对象的理解创造出的形象!怎么“迁想”?在画家学养积累和技术积累的基础上去想象,为恰到好处地传达出对象神采所作的艺术加工。

无独有偶,他在画谢鲲的时候,将谢鲲置身于山石之中,说这样做可以表达出谢鲲的胸中丘壑,磊落情怀。

不论是单个人物形象的推敲还是合理地为人物形象添加背景都说明了顾恺之对形的处理很成熟很高明。

为了让形更耐看,他对细节的处理也有过人之处而为人津津乐道。

他画人有数年不点睛的习惯,说“传神写照正在阿睹之中”,一点睛会把人的精魄带走;殷仲堪有白内障不肯让顾恺之画,说他残惭不入画,顾恺之告诉他用飞白法点睛保证让他满意。

刘晓林:以形写神与以神写形(上)以形写神与以神写形(上)刘晓林在造型艺术(甚至包括文学艺术)上,我们应该遵循“以形写神”还是“以神写形”?“以形写神”与“以神写形”能不能统一?“以形写神”与“以神写形”孰优孰劣?关于以形写神与以神写形的问题有人提过,直到现在还困扰着不少的艺术工作者。

今天我想尽力来揭开二者各自的合理与玄机,进而解开二者之间的相互依附,最终申明二者的终极所在。

何为形神?精义烦琐,概略简洁:形示外,神示内:换言,形为阐述、表达物象的载体,神为载体所隐含、传达出的核心与想象。

形与神在艺术中都不可缺,无形则神无所寄,无神则形无所言。

如上可以说是我们通常所认为的形神,而以形写神与以神写形中的“形神”则并非是通常我们所认为形神的完全拷贝。

以形写神与以神写形都是我们人类为了表达所需而造的省略之语,凡省略之语当有细节隐藏。

以形写神之意:我们通过对物象形体的最大限度的精确描摹来”写“出它的内蕴风神,也就是说此处的“形”非仅限外在形体,也意指外在形体之肖(像)。

而以神写形呢?我们通过对物象整体的特征记忆、综合、深化、挖掘等来决定所采取以何种方式对其外形的传达。

也就是说,此处的“形”对物象外在形体之肖(像)的意思已经做了淡化处理。

以形写神与以神写形中的“神”究竟又是指什么呢?一般认为是指艺术创作者笔下之物的核心、本质,我认为这样的理解是偏颇的。

因为一切人类所创造出的艺术(尤其是杰出、伟大的艺术)一定将人类自身的情感与灵魂融于其中才是,于是我们有理由这样来想:“神”既包括客观物象“内”,也包括主观创作者的“内”——审美主体与审美客体要发生碰撞、激荡、溶解、合一。

根据现有的可知资料,“以形写神”最早出于出自东晋顾恺之《摹拓妙法》。

顾氏云:“人有长短、今既定远近以瞩其对,则不可改易阔促,错置高下也。

凡生人亡(无)有手揖眼视而前亡所对者,以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之失矣。

空其实对则大失,对而不正则小失,不可不不察也。

《以形写神》教案【本课背景】义务教育课程规范实践教科书湘版美术教材在我校实施多年,这本教材是在新课标的课程理念指导下编写的,重视学生情感,态度,价值观的培育养成。

在本课中,教材设计注意把美术知识的学习和生活人物相结合,通过精选的优秀作品,课堂活动和学习提示等内容,打破学生对中国传统画的刻板认知,培养学生积极开放,大胆尝试的思维,了解中国文化。

【学情分析】本课的教案对象是八年级学生,这个阶段的学生好奇心强,对于新鲜事物有学习的热情,也具备一定的观察能力,表现欲望较为强烈。

但之前学生对中国画了解较少,对人物形体也不太熟悉,根据这些特点,本课教案采取以老师为主导的方式,通过介绍中国人物画,笔墨技法,示范等来带领学生学习。

【教材分析】依据课程规范基本理念,在广泛的文化情境中认识美术,培养学生对祖国优秀美术传统的热爱,以及“造型·表现”学习领域的教案活动建议,教材围绕中国传统人物画“以形写神”的艺术特点,通过欣赏作品、学习技法和尝试水墨人物画表现几个方面设置教案活动,旨在使学生在学习和了解中国画表现技法的同时领略祖国文化独特的精神风貌。

【教案目标】1.能够联系生活运用中国画知识评述人物画作品。

2.能够运用笔墨技法大胆表现人物形象。

3.能够在学习活动中真实表达自己的认识,观点,和情感。

【教案重点】学生从课程中学习到用笔墨表现人物形态的方法。

学生能够联系生活运用中国画知识评述人物画作品。

【教案难点】运用笔墨技法大胆表现人物形象。

【教案方法】多媒体辅助的欣赏导谈法,作品对比赏析讨论法,视频直观感受法。

【教案程序】一·欣赏视频切入课题(5分钟)自我介绍:同学们好,我是汪老师。

今天由我来为大家上课,很高兴能够认识大家,希望我们能够度过愉快的一节课。

在课程开始之前,想问大家一个问题:同学们听说过庄周梦蝶的故事吗?(回答:有)那你们是从什么途径知道这个这个故事的呢?(回答:书本,成语)今天老师用一个特别方式来❖播放视频(中国传统水墨动画《庄周梦蝶》)2’25“好的,短片看完了,有没有同学可以谈谈看完后的感受”(中国画传统优美等)“画面里又有哪些元素构成呢”(山水,花鸟,人物)“是的,这位同学说到了人物,中华文化渊源流长,博大精深,中国画更是点缀在历史长河的闪耀明珠。

中国画——“以形写神”东晋最伟大的画家顾恺之曾经说:“手挥五弦易,目送归鸿难。

”三国时音乐家嵇康曾有诗云:“目送归鸿,手挥五弦。

俯仰自得,游心太玄。

”顾恺之就是以此诗举例,来谈人物画的特点的。

画“手挥五弦”,有具体动作,主要是形的描摹,而画“目送归鸿”,画的是人物的眼睛,眼睛是心灵的窗户,透露的是人深衷的感受,这属于神方面的,所以,比形就难得多。

但顾恺之认为,作为一个优秀的画家,不能停留在形的描摹上,必须上升到神,以神统形,他提出著名的“以形写神”的观点。

他说:“传神写照,正在阿堵中。

”① 意思是,为人物作画,关键在人物的眼睛。

如他画当时一位有名的将军裴楷像,要“益三毛”,特别强调在人物面部画出胡须,就是要表达人物英武的神情。

画当时一位风流诗人谢幼舆的形象,为他后面加上了山水背景,别人问他是什么原因,他说:“这个人应该置于丘壑中。

”就是出于神的考虑。

佚名《盥手观花图》北宋苏轼曾有诗道:“论画以形似,见与儿童邻。

作诗必此诗,定知非诗人。

”他的意思是说,如果画画只能画得像,这跟小孩子的水平差不多。

如果作诗只能停留在字面上的意思,那不是一个好诗人。

画要画出神,诗要有言外之味。

古代艺术论将这种思想表述为:“含不尽之意如在言外”、“象外之象”、“味外之味”、“意外之韵”,等等。

明宋旭峨嵋万玉图197×110cm清代画家恽南田说:“山林畏佳,大木百围,可图也。

万窍怒呺,激謞叱吸,叫号宎咬,调调刁刁,则不可图也。

于不可图而图之,唯隐几而闻天籁。

”② 山水林木等,是有形的,可以直接描摹,而像狂风怒号,则是无形的,很难画出,但高明的画家就是要画出这不可画的意味来。

中国艺术有这样一个原则,就是“不似似之”。

太似则呆滞,不似为欺人,妙在似与不似之间,既不具象,又不抽象,徘徊于有无之间,斟酌于形神之际。

当然,这一理论的关键并不在像与不像上,而在如何对待“形”的问题上,以神统形,以意融形,形神结合,乃至神超形越,这方是一个艺术家所应做的。

以形写神宋人苏轼有一首题画诗,以鄙形贵神见知于世:论画以形似,见与儿童邻。

赋诗必此诗,定知非诗人。

诗画本一律,天工与清新。

边鸾雀写生,赵昌花传神。

何如此两幅,疏淡含精匀。

谁言一点红,解寄无边春。

(《书鄢陵王主薄所画折枝》)对苏轼此诗,尤其是前四句,后人看法颇不一致,赞成者有之,反对者亦有之,而分歧的根源,就在于如何理解形、神二者的关系。

与苏轼同时而稍后的晁说之《和苏翰林题李甲画雁》诗道:“画写物外形,要物形不改;诗传画外意,贵有画中态。

”他显然是主张神似出于形似、形神兼重,且不赞成苏轼之说的。

清人邹一桂《小山画谱》更说:“东坡诗:‘论画以形似,见与儿童邻,作诗必此诗,定知非诗人’。

此论诗则可,论画则不可。

未有形不似而反得其神者。

此老不能工画,故以此自文。

”而元人汤垕《画鉴》所论,正与此相反:“今之人看画,多取形似,不知古人以形似为末。

即如李伯时画人物,吴道子后一人而已,犹不免于形似之失。

盖其妙处在笔法、气韵、神采,形似末也,东坡先生有诗云:‘论画以形似,见与儿童邻。

作诗必此诗,定知非诗人。

’仆平生不惟得看画法于此诗,至于作诗之法,亦由此悟。

”又有调和二家之说者。

明人李贽《焚书·诗画》道:“东坡先生曰:‘论画以形似,见与儿童邻。

作诗必此诗,定知非诗人。

’升庵(杨慎)曰:‘此言画贵神,诗贵韵也。

然其言偏,未是至者。

’晁以道和之云:‘画写物外形,要物形不改;诗传画外意,贵有画中态。

’其论始定。

卓吾子谓:改形不成画,得意非画外。

因复和之曰:画不徒写形,正要神明在;诗不在画外,正写画中态。

”苏轼之本意究竟为何,形似与神似有无矛盾,诗与画是否对形、神有不同的要求,我们这里且不去详辩,引述这桩公案只是为了说明,形神问题是中国古代艺术创作论和作品构成论中一个相当重要的问题。

而且,形与神的关系至为密切,我们既不能舍神以论形,亦不能舍形以论神。

神因形显,形以神生,以神寄形,以形写神,这是我们讨论形神问题的基本出发点。

说形象在现代汉语中,形象是一个复合词,形的问题也就是形象问题。

形象虽有在物在文之别,但都统而称为形象。

而在古代,形和象却是两个不同的概念,各有其特定的内涵。

《易传·系辞上》说:“见乃谓之象,形乃谓之器。

”这就是说,象是客观物象在人的感官中的呈现,是一种知觉表象,而形则是客观存在的物象本身。

形是客观的,是不以人的主观意志为转移的;而象则带有人的主观色彩,往往因人的感觉而异。

《礼记·乐记》云:“在天成象,在地成形”;刘勰《文心雕龙·原道》说:“日月迭璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形。

”这里的形和象都不可对调。

因为在古人看来,日月可望而不可即,山川则就在人的左右,较之天上的东西更具实在性,所以前者称之以象,后者称之以形。

形实而象虚,这在先秦是一个很重要的区别,后来虽不是那么严格,然论艺多言象,论物多言形,恐怕即是由此种分别而来。

《系辞传》还从另一个方面对象作了界定:圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象。

象也者,像此者也。

这是从象的产生来说明象的性质。

象是圣人模仿“天下之赜”的产物,“形容”在此正指客观事物的形态。

象就是像,就是对客观物象的拟取。

这又道出了形与象的另一个重要区别:形真而象假。

所谓形真,是说形本身为真实的客观存在,从认识论的角度看,形是第一性的;所谓象假,是说象并不实存于客观现实中,它在本质上是人类心智的产物,从认识论的角度看,象是第二性的。

换句话说,象是人对形的主观反映,它是观念形态的。

唐人孔颖达注《易》道:“《易》卦者,写万物之形象,故易者象也,象也者像也。

谓卦为万物象者,法象万物,犹若乾卦之象之法象于天也”。

《易》卦即是象,是由阳爻和阴爻不同形式的组合搭配而形成的种种形象,它们是圣人对万物形象的取法,所以象即是像。

孔颖达还指出:“凡《易》者,象也,以物象而明人事,若诗之比喻也”,他指出《易》象是圣人用以表明人事变化的手段,就此而言,它和诗的比喻是相通的。

在孔颖达之后,不少人都注意到了《易》与诗的这个共同点。

如宋代文论家陈骙说:“《易》之有象,以尽其意;《诗》之有比,以达其情,文之作也,可无喻乎?”(《文则》)明人张蔚然说:“易象幽微,法邻比兴。

”(《西园诗尘》)清人章学诚说:“易象通于诗之比兴”,“战国之文,深于比兴,即其深于取象者也。

”(《文史通义·易教》)除此之外,还有人注意到易象和艺术形象都是文饰之一种,因而以易象为文之最初起源。

如刘勰《文心雕龙•原道》称:“人文之元,肇自太极。

幽赞神明,易象为先”。

明人宋濂《文原》也说:“人文之显,始于何时?实肇于庖牺之世。

庖牺仰观俯察,画奇偶以象阴阳,变而通之,生生不穷,遂成天地自然之文”。

不言而喻,古人这样说的目的,主要在于借攀扯《易经》以提高诗文的地位,但不可否认,他们的确是看到了易象和诗文之象的相通之处的。

如前所述,象所具有的取法万物,虚假不实,以及作为一种象征性符号用以表明某种内涵等特征,无论易象还是诗象都同样存在。

所以,古人这样说,是有他们的道理的。

当然,严格说起来,易卦之象并不能等同于诗文之象,二者间仍有着很大的甚至可以说是本质的区别。

对此,钱钟书先生在《管锥编》第一册中有颇为精到的分析。

他指出:易象与诗象似而不同,“《易》之有象,取譬明理也。

‘所以喻道,而非道也’。

求道之能喻而理之能明,初不拘泥于某象,变其象也可;及道之既喻而理之既明,亦不恋着于象,舍象也可”。

“诗也者,有象之言,依象以成言,舍象忘言,是无诗矣;变象易言,是别为一诗甚且非诗矣”。

钱钟书认为,易象与诗象的根本区别,在于易象只是手段而非目的,故易象可变可舍而不失其效用;诗象则不然,它本身即是目的,故不可变不可忘。

也就是说,诗象是特定的,充分个体化的。

举个例子,同是表现喜悦之情,“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”之喜便不同于“好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声”之喜。

同是抒发悲愁之感,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,也有别于“剪不断,理还乱,别是一番滋味在心头”。

诗情总和特定的物象相关联,这是不可变易的。

但我们仍须给《易传》对象的界定以充分的注意。

因为这个界定对后来文艺形象论的影响颇为深远,中国古代艺术家对艺术形象特征的认识,大多都可以溯源到此。

首先,将象与形分开,指出“见乃谓之象”,表明古人对象的虚拟性、观念性已有明确的认识。

似乎可以说,在这种认识背后,已潜在地包含了艺术表现的对象在象而不在形的意味。

按照我们前面的解释,“见乃谓之象”是强调象作为知觉表象的特点,因此,艺术表现或传达的客体,其实并不是那个真实存在的事物,而是这个事物在主体知觉中形成的表象。

固然,“象也者,像此者也”。

象的形成,离不开客观之物对主体感官的刺激,但象只是像、似客观物象,而并不就是客观物象。

郑板桥题画竹,谓胸中之竹并不是眼中之竹,手中之竹也不是胸中之竹。

其实还有一点他未说出来,即眼中之竹并不是自然之竹。

眼中之竹是象,自然之竹是形,画家真正想要表现的,是由他本人当时所看到的竹,而他真正传达出来的,则是画在纸上的竹。

从眼中之竹到手中之竹,都是象而非形。

所以,艺术不是现实,艺术真实不等于生活真实。

这虽然不是《易传》作者论形、象之别的用意所在,但他所作的区分,无疑会给后人、今人以有益的启示。

进而言之,象既是人对客观物象的主观感知,则象的形成,便不只决定于客观物象的刺激,更决定于主体心理图式的作用。

这一点在审美活动中尤为明显。

一个对象看上去是什么样子和它本来是什么样子,常常并不完全一致。

也就是说,形和象的区别,不只在性质上不同,甚至在形态、性状上也会不同,而这种不同正是由主体自身的条件造成的。

因此,当古人以象论艺时,他已经自觉或不自觉地将象视为主客观的统一体,他说的象,往往与兴象、意象同义。

象已不是纯粹的客观物象,而带有明显的主体色彩。

也正因为如此,古人只说形似、神似,而不说象似;一般说写形、取象,而较少说写象、取形。

象介于形、神之间,是形和神的统一体。

明白这一点,我们也就知道,为什么在古代艺术形象论中,形、象很少合为一词来使用,而象作为一个美学文艺学范畴,较之形有更大的构词能力。

实际上,《易传》对古代艺术形象论的影响并不止此,除开“见乃谓之象”外,至少还有两个命题值得我们特别提出来加以讨论。

一个是“观物取象”。

《系辞传》中写道:古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观乌兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

这段话说明了象的产生,包括取象的方式、取象的目的。

《易传》作者认为,卦象是圣人取法天地万物的产物,而目的则在于“通神明之德”,“类万物之情”。

就此而言,其大意和前面引述的“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象’,一段并无不同,都是旨在说明象的由来,强调象是圣人对天地万物的拟取。

只是在这里,将取象的方式说得更为具体,诸如“仰观俯察”,“近取诸身,远取诸物”等,均为后来谈艺者所取。

但这段文字所以引起今人的重视,主要由于它包含了这样一种观念,即卦象是圣人对天地万物的模仿。

虽然并没有直接使用“模仿”这个词,但观物以取象与“象也者,像此者也”,很容易给人以模仿以成象的理解。

所以,不少理论家将《系辞传》的这段话视为中国古代文艺理论中模仿说的源头,而且差不多已成定论。

事实恐非如此。

因为《易传》所说,并不是要求对客观事物的形态进行模仿,而是对客观事物性质的一种抽象拟取。

无论阳爻、阴爻,还是乾卦、坤卦等六十四卦的卦象,都不过是若干长短线条的不同形式的组合,就是说,这种对自然物的拟取不是具象的。

到目前为止,人们仍不能断定,构成卦象的最基本的符号阳爻、阴爻,究竟模仿什么事物的形状而来。

有人说是象征天、地,有人说是表示数之奇偶,有人说是受蓍草龟纹的启发,更有人认为是出自生殖崇拜。

众说纷纭,莫衷一是。

模仿之对象尚不能断定,模仿又从何说起呢?所以,观物取象说与西方的模仿论不同。

西方从亚里斯多德、柏拉图到后来的塞万提斯、巴尔扎克、左拉等,都以模仿为对客观物象作逼真的、不失细节的复制,且以酷肖为极致。

而观物取象说却不是这样,卦象虽取法天地万物,但是一种抽象的拟取,它的目的不在复制物象,而在借物象以通神明之德,以类万物之情。

因此,它所取法的与其说是客观事物的形态,不如说是客观事物中体现出来的某种意蕴。

它关注的是由客观物象所获得的一种启迪,一种领悟,而非这物象本身。

其实,前人解释爻辞卦象,已指出象有“实象”、“假象”之分。

孔颖达《正义》解释《乾卦》“象曰:天行健,君子以自强不息”道:“先儒云此等象辞,或有实象,或有假象。

实象者,若‘地上有水,比也’;‘地中生木,升也’,皆非虚言,故言实也。

假象者,若‘天在山中’,‘风自火出’如此之类,假而为义,故谓之假也。