[VIP专享]楷书笔法及永字八法 - 用于合并

- 格式:pdf

- 大小:170.62 KB

- 文档页数:12

中国书法艺术中,以“永”字点画写法为例,说明楷书用笔和组字的方法称为“永字八法”。

“永字八法”形成于晋唐期间,文献记载始见于盛唐张怀?《用笔法》。

“永”字的八种笔画分别是侧、勒、努、?、策、掠、啄、磔八划,是汉字楷书的基本笔画,代表中国书法中笔画的大体,练熟此八划后,即可延伸多样笔画,并各得其精神气度。

1、侧就是点,书写时笔锋着纸后向右,慢慢加重力道下压再慢慢上收转向,回笔藏锋视情形改变其角度。

永字点以露锋作收,是为与下边横画相照应。

2、勒就是横,横取上斜之势。

书写时笔锋触纸向右下压再横画而慢慢收起,作一横向笔画。

逆锋落笔,缓去急回,保持“逆入平出,有往必收”之势,不宜顺锋滑过,以免轻飘板滞。

3、努努(同弩)就是竖,努是有力的意思。

书写时以直笔之法作开头,竖笔慢慢向下写,向左微偏作一曲度后返回,其笔画不宜直,否则无力,

4、? 就是钩,书写时先蹲锋蓄势,再快速提笔,然后绞锋环扭,顺势出锋,力聚尖端。

锋不平出,为的是与策(挑)画起笔相呼应。

5、策就是提,书写时笔锋触纸向右压再转右上斜画而慢慢收起,永字的策画略微平出,主要是与右边的啄(横撇)相策应:两个笔道虽错落不相对称,而其心气相通相应:

6、掠就是撇,书写时向左下的笔画,必须快而准,出锋轻捷爽利,取其潇洒利落之姿,但力要送到末端,否则就会飘浮无力:

7、啄就是短撇,谓写横撇应如鸟之啄食:书写时要行笔快速,笔锋峻利。

落笔左出,锐而斜下,以轻捷健劲为胜。

8、磔就是捺,向左下之笔画,书写时要逆锋轻落,徐徐而有劲,右出后缓行渐重,至末处微带仰势收锋,要沉着有力,一波三折,势态自然。

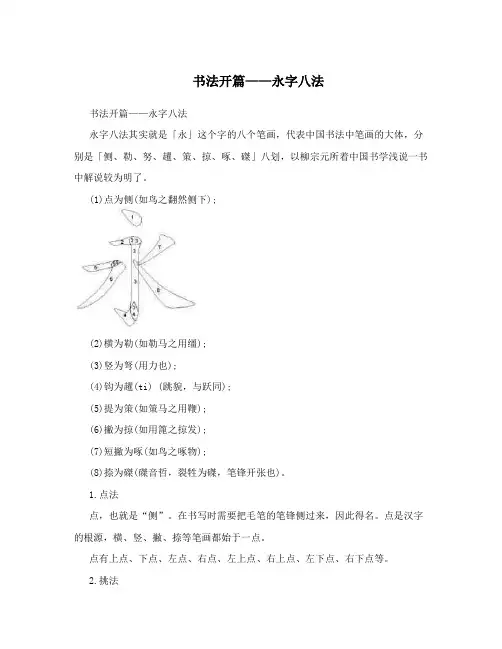

书法开篇——永字八法书法开篇——永字八法永字八法其实就是「永」这个字的八个笔画,代表中国书法中笔画的大体,分别是「侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔」八划,以柳宗元所着中国书学浅说一书中解说较为明了。

(1)点为侧(如鸟之翻然侧下);(2)横为勒(如勒马之用缰);(3)竖为弩(用力也);(4)钩为趯(ti) (跳貌,与跃同);(5)提为策(如策马之用鞭);(6)撇为掠(如用篦之掠发);(7)短撇为啄(如鸟之啄物);(8)捺为磔(磔音哲,裂牲为磔,笔锋开张也)。

1.点法点,也就是“侧”。

在书写时需要把毛笔的笔锋侧过来,因此得名。

点是汉字的根源,横、竖、撇、捺等笔画都始于一点。

点有上点、下点、左点、右点、左上点、右上点、左下点、右下点等。

2.挑法挑,形状像钝角三角形。

“策”、“啄”、“ ”三者的书写都与挑法类似。

挑有上向挑、下向挑、左向挑、右向挑、左上挑、右上挑、左下挑、右下挑等。

3.横法横,也就是“勒”。

所谓“勒”,原意指马缰的末端衔在马口,取其不平不直,形状相似。

横画在书写时,起笔和收笔需要勒住笔锋,因此得名。

横有平横、凹横、凸横、腰粗横、腰细横、左尖横、右尖横等。

4.竖法竖,也就是“努”。

在书写时笔锋犹如拉弓射箭,因此得名。

竖有直竖、右弧竖、左弧竖、腰细竖、腰粗竖、上尖竖、下尖竖等。

5.撇法撇,也就是“掠”。

一般习惯称为“撇”。

撇有直撇、弧撇、腰细撇、腰粗撇、弯头撇、弯尾撇等6.捺法捺,也就是“磔”。

在书写时好像曲折的水波。

捺有直捺、弧捺、尖头捺、方头捺、长捺、短捺等。

7.厥法厥,笔画形状像人弯腰的姿势,因此得名。

古人又称为“勾裹法”。

厥有直厥、弧厥、高厥、矮厥、斜厥等。

8.钩法钩,笔画形状“如长空之新月”。

与“ ”末端相似。

古人又称为“戈法”。

钩有直钩、弧钩、高钩、矮钩、斜钩等。

这八法是学习毛笔书法首先掌握的,这八法是楷书的书写方法,学习其他书法之前如:行书,草书等,最应该学习的就是楷书,希望爱好者练习应从楷书学起,从这里学起。

【软笔教程】练好书法第一步——“永字八法”永字八法永字八法,是中国书法用笔法则。

以“永”字八笔顺序为例,阐述正楷笔势的方法:点为侧,侧锋峻落,铺毫行笔,势足收锋;横为勒,逆锋落纸,缓去急回,不可顺锋平过;直笔为努,不宜过直,太挺直则木僵无力,而须直中见曲势;钩为趯(tì),驻锋提笔,使力集于笔尖;仰横为策,起笔同直划,得力在划末;长撇为掠,起笔同直划,出锋稍肥,力要送到;短撇为啄,落笔左出,快而峻利;捺笔为磔(zhe),逆锋轻落,折锋铺毫缓行,收锋重在含蓄。

相传为隋代智永或东晋王羲之或唐代张旭所创,因其为书写楷书的基本法则,后人又有将八法引为书法的代称。

一、点为侧(如鸟之翻然侧下)侧是倾斜不正之意,点应取倾斜之势,如巨石侧立,险劲而雄踞。

如点成平卧或正立,则呆痴失势。

永字点以露锋作收,是为与下边横画相照应。

二、横为勒(如勒马之用缰)横取上斜之势,如骑手紧勒马缰,力量内向直贯于弩(竖)。

如卧笔横拖或下斜则疲沓无力。

逆锋落笔,缓去急回,保持“逆入平出,有往必收”之势,不宜顺锋滑过,以免轻飘板滞。

三、竖为弩(同努)努是有力的意思,竖画取内直外曲之势,如弓弩直立,虽形曲而质含无穷之力。

所以竖画不宜过直,须配合字体之全局,于曲中见直,方有挺进之势。

过直如枯木立地,虽挺直而无力。

四、钩为趯(跃的样子,同跃)谓作钩时,先蹲锋蓄势,再快速提笔,然后绞锋环扭,顺势出锋,力聚尖端。

如人要跳跃,需先蹲蓄力,然后猛然一跃而起。

锋不平出,为的是与策(挑)画起笔相呼应。

五、提为策(如策马之用鞭)策本义是马鞭,这里其引申义策应之意。

挑画多用在字的左边,其势向右上斜出,与右边的点画相策应,形成相背拱揖的形势。

永字的策画略微平出,主要是与右边的啄(横撇)相策应。

两个笔道虽错落不相地称,而其心气相通相应。

势略上仰,用力在发笔,得力在收锋。

六、撇为掠(掠是拂掠之意)如篦之掠发,状似燕掠檐下。

谓写掠画应如以手拂物之表,虽然行笔渐渐加速,出锋轻捷爽利,取其潇洒利落之姿,但力要送到末端,否则就会飘浮无力。

永字八法详解永字八法其实就是「永」这个字的八个笔画,代表中国书法中笔画的大体,分别是「侧、勒、努、趯、策、掠、啄、磔」八划.一般来讲,永字八法是说的楷书,那么我们也不要仅仅把眼光局限在楷书上面。

既然,永字八法可以看作是书法的“笔诀”,无论是楷书还是行书草书篆隶书,都是有一定的用笔法则和技术规范要领的。

下面我们看看古人是如何论书永字八法的:(1)点为侧(如鸟之翻然侧下);(2)横为勒(如勒马之用缰);(3)竖为弩(用力也);(4)钩为趯(跳貌,与跃同);(5)提为策(如策马之用鞭);(6)撇为掠(如用篦之掠发);(7)短撇为啄(如鸟之啄物);(8)捺为磔(磔音哲,裂牲为磔,笔锋开张也)。

这一段论述虽然简单,但是大致说出了书写时候的发力方向、手势趋向、书写技巧。

古人喜欢用形象比如,语言简洁。

我们今天因为不太通晓训诂学,很容易导致对古人文词的误读。

元李溥光《雪庵八法·八法解》:“历代以下,书者工于笔法之妙。

其名世者,如魏晋之钟繇、王羲之,唐之欧(阳询)、虞(世南)、柳(公权)、颜(真卿)之辈,亦各家有书,所传之,惜乎沦没日久,真迹不存,惟羲之‘永’字八法,共《三昧歌》,流传在世。

”这里提到的《三昧歌》,我猜想,这是不是就是“手操”的内功心法呢?和传说中的《九阴真经》类似吧。

《法书苑》:“王逸少工书十五年偏攻‘永’字八法,以其八法之势,能通一切”。

看看人家说的,会了八法,就能通一切,还有说的更明白吗?!宋陈思《书菀菁华》:“隋僧智永,发其指趣,援于虞秘监世南,自兹传授遂广彰焉。

”这里提到的“指趣”我觉得颇耐人寻味。

“指趣”是啥?手势?手操?技术规范要领?清冯武《书法正传》中《书法三昧》云:“凡学必有要,若网在纲,有条而不紊。

‘永’字者,众字之纲领也,识乎此,则千万字在矣。

”看看人家怎么说的----识乎此,则千万字在矣。

会了所谓的“手操”,啥字都会写了,因为汉字无非就是八个笔画而已。

《翰林禁经》(唐.李阳冰)论永字八法:【点】为侧,侧不得平其笔,当侧笔就右为之;【横】为勒,勒不得卧其笔,中高下两头,以笔心压之;【竖】为努,努不宜直其笔,直则无力,立笔左偃而下,最要有力;【挑】为趯,趯须蹲锋得势而出,出则暗收;左上为【策】,策须斫笔背发而仰收,则背斫仰策也,两头高,中以笔心举之;左下为【掠】,掠者拂掠须迅,其锋左而欲利;右上为【啄】,啄者,如禽之啄物也,其笔不罨,以疾为胜;右下为【磔】,磔者,不徐不疾,战行顾卷,复驻而去之。

永字八法的笔法原理

永字八法是一种常见的笔法原理,用于书写汉字中的“永”字。

它是由八个笔画组成,每个笔画都有其特定的顺序和方向,确保书写的字形美观、规范。

1. 橫撇(一横一撇):从左到右横画一笔,再从上到下的方向撇画一笔。

这个笔画是“永”字的首笔,也是最长的一笔。

2. 橫钩(一横一撇一钩):在橫撇的基础上,从左往右略微下倾,再向上勾画一笔。

这个笔画与横撇相连,形成一个钩形。

3. 竖弯(一竖一折):从上到下画一条竖线,再向左上方弯曲画一笔。

这个笔画是“永”字的第三笔,连接橫钩与下方部分。

4. 竖钩(一竖一折一钩):在竖弯的基础上,向右延伸一点并稍微向上勾画一笔。

这个笔画与竖弯相连,形成一个钩形。

5. 横折(一横一竖一折一钩):从左到右画一条横线,然后向下延伸一点,最后往左上方画一笔,形成一个折状。

6. 横斜钩(一横一竖一竖一折一钩):在横折的基础上,从左到右稍微向上倾斜,然后画一笔向上勾的钩。

7. 撇(一撇):从上到下向右画一笔,连接横斜钩。

8. 点:在“永”字的左下方画一个小圆点,表示该字的收尾。

这八个笔画按照一定的顺序和方向连写,可以确保“永”字的结构和比例合理,字形整体美观流畅。

对于学习书法的人来说,掌握永字八法的笔画原理是提高字形书写质量的重要基础。

【学颜】浅析多宝塔之永字八法

弘扬鲁公精神,学习颜体书法

永字八法,是中国书法用笔法则。

以“永”字八笔顺序为例,阐述正楷笔势的方法:

点为侧,侧锋峻落,铺毫行笔,势足收锋;

横为勒,逆锋落纸,缓去急回,不可顺锋平过;

直笔为努,不宜过直,太挺直则木僵无力,而须直中见曲势;钩为趯(tì),驻锋提笔,使力集于笔尖;

仰横为策,起笔同直划,得力在划末;

长撇为掠,起笔同直划,出锋稍肥,力要送到;

短撇为啄,落笔左出,快而峻利;

捺笔为磔(zhé),逆锋轻落,折锋铺毫缓行,收锋重在含蓄。

多宝塔的永字八法非常符合这一基本规律

在一个字里面体现八种笔画的不同精妙

是历代学书者之得力范本与教材

精彩回顾:

【颜碑】颜真卿书法艺术的最早作品!和《多宝塔碑》前后相承

【集字】颜真卿楷书唐诗《春怨》集字欣赏【论坛】如何正确临帖?细看+精临+深悟跟颜真卿学书法。

房弘毅精品楷书《永字八法》铺毫行笔,势足收锋

永字八法,是中国书法用笔法则。

以“永”字八笔顺序为例,阐述正楷笔势的方法:点为侧,侧锋峻落,铺毫行笔,势足收锋;横为勒,逆锋落纸,缓去急回,不可顺锋平过;直笔为努,不宜过直,太挺直则木僵无力,而须直中见曲势;钩为趯(tì),驻锋提笔,使力集于笔尖;仰横为策,起笔同直划,得力在划末;长撇为掠,起笔同直划,出锋稍肥,力要送到;短撇为啄,落笔左出,快而峻利;捺笔为磔(zhe),逆锋轻落,折锋铺毫缓行,收锋重在含蓄。

书法上有讲究,所谓“永”字八法,这个包含了8个笔法(笔画:点横竖撇捺提钩,撇有两种竖撇、斜撇)的永字,代表了练习书法的起点和功底究竟有多深。

我们引申为:

第一,做人要像“永”字的“点”,昂首,充满自信和朝气;

第二,做人要像“永”字的“竖”,挺胸,充满力量与美;

第三,做人要像“永”字的“撇”,飘逸潇洒,看轻一切成绩和荣誉;

第四,做人要像“永”字的“捺”,脚踏实地,做好每一天的功课;

——摘自书法漫谈(沈尹默著)。

永字八法详解庄子书画研究院单一洋基本释义永字八法其实就是「永」这个字的八个笔画,代表中国书法中笔画的大体,分别是「侧、勒、弩、趯、策、掠、啄、磔」八划,以柳宗元所着中国书学浅说一书中解说较为明了。

(1)点为侧(如鸟之翻然侧下);(2)横为勒(如勒马之用缰);(3)竖为弩(用力也);(4)钩为趯(跳貌,与跃同);(5)提为策(如策马之用鞭);(6)撇为掠(如用篦之掠发);(7)短撇为啄(如鸟之啄物);(8)捺为磔(磔音哲,裂牲为磔,笔锋开张也)。

1.点法点,也就是“侧”。

在书写时需要把毛笔的笔锋侧过来,因此得名。

点是汉字的根源,横、竖、撇、捺等笔画都始于一点。

点有上点、下点、左点、右点、左上点、右上点、左下点、右下点等。

2.挑法挑,形状像钝角三角形。

“策”、“啄”、“”三者的书写都与挑法类似。

挑有上向挑、下向挑、左向挑、右向挑、左上挑、右上挑、左下挑、右下挑等。

3.横法横,也就是“勒”。

所谓“勒”,原意指马缰的末端衔在马口,取其不平不直,形状相似。

横画在书写时,起笔和收笔需要勒住笔锋,因此得名。

横有平横、凹横、凸横、腰粗横、腰细横、左尖横、右尖横等。

4.竖法竖,也就是“弩”。

在书写时笔锋犹如拉弓射箭,因此得名。

竖有直竖、右弧竖、左弧竖、腰细竖、腰粗竖、上尖竖、下尖竖等。

5.撇法撇,也就是“掠”。

一般习惯称为“撇”。

撇有直撇、弧撇、腰细撇、腰粗撇、弯头撇、弯尾撇等6.捺法捺,也就是“磔”。

在书写时好像曲折的水波。

捺有直捺、弧捺、尖头捺、方头捺、长捺、短捺等。

7.厥法厥,笔画形状像人弯腰的姿势,因此得名。

古人又称为“勾裹法”。

厥有直厥、弧厥、高厥、矮厥、斜厥等。

8.钩法钩,笔画形状“如长空之新月”。

与“戈”末端相似。

古人又称为“戈法”。

钩有直钩、弧钩、高钩、矮钩、斜钩等。

永字八法“永字八法”是古代书家创作实践中,总结的以“永"字为例,概说楷书笔画写法的规则,至今二千余年,世代相传,启迪后学,自有其价值所在,定然隐藏这中国书法艺术的密码,一、“永字八法”透露古人智慧“永”字笔划相对少,但笔划类别相对丰富,无重复繁缛之象。

用于书法教益,以一个“永"字为载,以少驭多,删繁就简,举网有纲,简约统一,辩证实施,古人大智慧也。

二、“永字八法”透露笔势要诀“永字八法"分别“侧”、“勒”、“努"、“趯”、“策”、“掠”、“啄"、“磔",形象描绘了“永"字点、横、竖、提、撇、短撇、捺八个点画的写法,集中诠释了汉字楷书点画态势.“永字八法”笔势本义。

侧:1、旁也。

(旁,斜;倾势.);2、勒:马头络衔也。

(拉缰勒马;拉势)3、努:(弩)弓有臂者。

(弹势);4、趯:踊也。

(跃势);5、策:马棰也.(马鞭;挥势);6、掠:夺取也。

(拂过;拂势);7、啄:鸟食也.(啄势);8、磔:辜也.(车裂;张势)。

这里看出“永字八法”原意均为用笔的态势.永字八法”非笔法,乃笔势也。

笔法是使用毛笔的方法,包含执笔法、用笔法。

笔势是用毛笔书写汉字点画的方法。

笔法是共性,笔势是个性,笔法寓于笔势之中。

三、“永字八法”透露结体法则“永字八法",乃点画尔。

但“八法”并非孤立存在,在描摹考虑“永”每个点画如何书写时,已透露出“永”字的结体法则。

如点用“侧”法,是与下边横画相照应;横用“勒”法,横取上斜之势,是与上点画、右竖画相照应;竖用“努”法,如建筑之立柱,支撑整体;提用“策"法,势略上仰,是与右竖画、下撇画相照应;钩用“趯"法,锋不平出,是与提画起笔相呼应;短撇用“啄”法,落笔左出,锐而斜下,与提画相照应;捺用“磔”,笔锋开张,与长撇画相呼应,等等,将点画的写法和组合分而不分地融在一起,点画相互照应,笔势一气贯通,做到整体统一.在这里,“永字八法”透露出的结构,并未规定一定的僵化的形状,而是趋向于顺手书写,这也是“八法”造出的结构之妙,妙不可言.四、“永字八法”透露自然之理“永字八法”,用自然物象来传达、描绘汉字点画的写法,形象而生动,言简意赅,触发心机,便于理解教益。

为您细说「永字八法」学书不倦,“永”留千载永字八法永字八法,是中国书法用笔法则。

以“永”字八笔顺序为例,阐述正楷笔势的方法:点为侧,横为勒,竖为弩,钩为趯,提为策,撇为掠,短撇为啄,捺为磔。

相传为隋代智永或东晋王羲之或唐代张旭所创,因其为写楷书的基本法则,后人又有将八法引为书法的代称。

追朔“八法”永字八法是以永字点画写法为例,说明楷书用笔和组字的方法。

其来源有以下几说:崔子玉、钟繇、王羲之说唐张怀瑾《玉堂禁经》:“八法起于隶字之始,后汉崔子玉历钟王以下,传授所用八体该于万字。

”“大凡笔法,点画八体,备于‘永’字”。

元李溥光《雪庵八法·八法解》:“历代以下,书者工于笔法之妙。

其名世者,如魏晋之钟繇、王羲之,唐之欧(阳询)、虞(世南)、柳(公权)、颜(真卿)之辈,亦各家有书,所传之,惜乎沦没日久,真迹不存,惟羲之‘永’字八法,共《三昧歌》,流传在世。

”《法书苑》:“王逸少工书十五年偏攻‘永’字八法,以其八法之势,能通一切”。

清包世臣《艺舟双楫·述书下》:“聚字成篇,积画成字,故画有八法。

唐韩方明谓八法起于隶字之始,传于崔子玉,历钟、王以至永禅师者,古今学书之概括也。

隶字即今之真书。

”又云:“以‘永’字八画而备八艺,故用为式。

”智永说宋陈思《书菀菁华》:“隋僧智永,发其指趣,援于虞秘监世南,自兹传授遂广彰焉。

”张旭说宋朱长文《墨池篇》、《张旭传永字八法》,同《柳八法颂》及《颜鲁八法颂》。

清冯武《书法正传》中《书法三昧》云:“凡学必有要,若网在纲,有条而不紊。

‘永’字者,众字之纲领也,识乎此,则千万字在矣。

”细说“八法”接下来通过欧阳询楷书的技法特点,结合田英章老师的楷书范字,进行“永”字八法的细说。

1点为侧(如鸟之翻然侧下)侧是倾斜不正之意,点应取倾斜之势,如巨石侧立,险劲而雄踞。

如点成平卧或正立,则呆痴失势。

永字点以露锋作收,是为与下边横画相照应。

笔锋着纸后向右,慢慢加重力道下压再慢慢上收转向,回笔藏锋视情形改变其角度。

关于永字八法的详细讲解点为侧如鸟之翻然侧下1、右点:右点是许多点的写法的基础,很多的点画都是在右点的基础上衍化的。

右点有时与左点或其他点画联合使用,有时则是单独使用,相对于其他点画而言,右点的作用更为重要。

写法:起笔时露锋轻入,按笔试时使其笔毫铺开,然后向右下方行笔,行笔到位后,轻抬笔毫,使其呈“三角一肚”状。

要求一笔而成,不得向左或向右回锋,不得勾描。

(以下所有图片,均可点击放大!)2、左点:左点往往与右点配合使用,把握好左点与右点的协调关系,在书法实践中至关重要。

写法:起笔时入笔轻落,左行重按,下行到位后,向右上回笔,出锋与否视情况而定。

3、撇点:即把右点写成一小撇,是右点的变化。

写法:起笔时略向右顿笔,随后迅疾向左下方撇出,收笔时,末端出锋,但不可以出现虚尖,要肥瘦适当、挺拔有力。

4、挑点:多用于“凌(两点水)”、“江(三点水)”、“将”等处,注意起笔顿笔的笔法和提笔出锋的指向。

写法:起笔时要稍重入笔,顿笔时要注意把最下面的“角”写出来,角的指向应该向下,收笔时向右上方挑出,注意不可露出虚尖。

5、仰点:仰点是左点或右点的变化,一般用于“以”、“心”、“必”等字中。

写法:起笔时以写左点或右点的笔法入笔,但下笔不要太重,然后向右上方挑笔出锋,其锋尖应指向下一笔,和下一笔成为呼应之势。

在笔法上要注意顿笔勿重,出锋勿远。

6、竖点:分为上竖点和下竖点两种,上竖点用于字的上方,下竖点用于字的下方。

写法:类似于竖画的写法。

上竖点落笔可以露锋,但不可过于尖锐,取侧锋横切笔法,然后中锋下行,略向左斜,收笔时不可露锋,要上粗下细,遒劲有力。

下竖点写法:落笔要轻,要虚笔露锋,上细下粗,收笔时顿笔勿重。

7、横点就是横写的点,这是一种为了突出楷味、变化点的情趣、并使其有一种端庄、严肃而又神采不凡的技术手法。

写法:横点起笔露锋、虚入,前部多成为尖状;收笔时顿笔不重,要轻盈、干净、利落。

2横为勒(如勒马之用缰)横取上斜之势,如骑手紧勒马缰,力量内向直贯于弩(竖)。

永字八法最详细的讲解楷书《永字八法最详细的讲解楷书》篇一嘿,咱们今儿个就来唠唠这永字八法和楷书之间的那些事儿。

楷书啊,就像是书法界里的正人君子,规规矩矩,方方正正的。

而这永字八法呢,那可算得上是解开楷书奥秘的一把金钥匙。

先来说说这“永”字的第一笔——点,就像那小雨滴,轻轻落下,在纸上留下一个圆润的小印子。

在楷书中,这个点可不能乱写,它得有那种“小荷才露尖尖角”的感觉,小巧而又精致。

我刚开始练楷书的时候,这个点总是写得像个大墨团,那叫一个难看啊,就像脸上长了个大黑痣似的。

老师就说:“你这点写得,简直是把小雨滴变成了大冰雹。

”我当时那个囧啊。

横呢,就像是一根扁担,要稳稳地挑起来。

它讲究的是一种平稳,就像人走路一样,一步一个脚印。

我记得有一次,我为了把横写得长一点,结果写得像条歪歪扭扭的蛇,一点都没有那种沉稳的感觉。

也许这就是书法的微妙之处吧,多一点不行,少一点也不行。

竖就像个站立得笔直的士兵,雄赳赳气昂昂的。

它必须要垂直,要是写歪了,那整个字就像是喝醉了酒的大汉,东倒西歪的。

我曾经想啊,这竖要是能像孙悟空的金箍棒一样,直直地立在那里就好了。

可是写起来哪有那么容易呢,一不小心就写斜了,那感觉就像精心搭建的积木塔,一下子就倒了。

撇呢,就像一把锋利的小刀,有一种洒脱的感觉。

它从粗到细,像是在纸上划过一道优美的弧线。

我写撇的时候,老是控制不好力度,有时候写得太粗,就像一把钝刀,根本没有那种犀利的感觉。

这时候我就想,难道我就写不好这个撇了吗?心里就特别沮丧。

捺就比较有趣了,它像是一个人的大长腿,舒展而又优美。

不过这个捺可不好写,要有捺脚,就像芭蕾舞演员的脚尖,要把力量集中在那个点上。

我在写捺的时候,经常是捺脚写不出来,整个捺就像一条没有尾巴的鱼,游得也不自在。

钩就像一个小钩子,钩住了整个字的重心。

我感觉这个钩就像是钓鱼的鱼钩,要把字的韵味给钓出来。

可是我写钩的时候,不是钩得太大,就是钩得太小,就像钓鱼的时候,鱼钩太大钓不上小鱼,鱼钩太小又钓不上大鱼一样,真是让人头疼。

楷书笔法及永字八法 一、楷书的笔画楷书的笔画一般约九种,即:点、横、竖、钩、挑、撇、捺、折、戈等。笔画的名称,古今的叫法不同(如永字八法)。下面我们就每一种笔画作些解释:(一)点:点,一般有圆点()(),方点(),斜点(),长点()。

点是楷书最基本的笔画之一,因点是侧形,故永字八法中叫做“侧”。作点时无论方、圆、斜、长,笔势应团聚收束为好,不能放纵笔势。(二)横:横一般有长横(),短横()。无论短长,凡是自左向右运笔,笔画平直的都叫横。永字八法的第二笔“勒”和第五笔“策”都是“短横”。凡写横画,必须平正,以求整字的平稳。(三)竖:竖也有长竖(),短竖()之分。自上而下的竖直笔画,无论长短,都叫“竖”。永字八法的第三笔“努”就是竖。竖画以端直为主,但不应死板呆立。应根据字的整体进行行笔变化。(四)钩:钩有竖画左钩(),横画右钩(),折画左弯钩(),左弯钩(),右弯钩()。楷书中的“钩”的笔画较多,也就是永字八法中的第四笔“趯”(tì,跳跃之意)。钩都是在“竖”、“横”、“弯”等笔画之后带起的一笔,就钩是不能独立的,常是其它笔画的一部分。凡钩不宜过长,行笔不宜慢,但要收敛,不宜放纵。(五)挑:挑有()()()()等。凡由左下方向右上方挑起的笔画,都叫做“挑”。“挑”和“钩”的区别在于钩短,挑长,并且“钩”须依附于其它笔画,而挑则单独成笔。挑和钩在用笔上基本相同,运笔要快,但要收敛。(六)撇:撇有长撇(),短撇(),平撇()。短、平都叫做“撇”,永字八法的第六笔“掠”和第七笔“啄”都属于“撇”。运笔时,长撇要伸长,须提笔运行,末了收笔作尖峰。而平、短两种笔法,则行笔要快。(七)捺:捺分斜捺()和平捺()。凡是左上方向右下方住笔收锋的,无论斜和平,都叫做“捺”,也有叫波的。永字八法中称“磔(zhé)”。“捺”运笔时不宜过快,在收锋时要稍慢地一顿,再提笔出锋。(八)折:折的笔画在楷书中比较多,如:好、 凸、了、弓、乙、山等笔画。但大致可分为横折()合直折()两种。横直笔画拐弯的地方都叫“折”。“折”的运笔一般有两种:一为运笔至拐弯处提笔另起;一为运笔至拐弯处微微提笔一拐,顺势折下即可。永字八法中的第二笔和第三笔之间的一拐及第五笔和第六笔之间的一拐都是“折”。(九)戈:“戈”有纵戈()和横戈()之分。“戈的笔画在楷法中比较特别,它是反笔起钩故而称“戈法”。写“戈”时,应注意忌太直和太弯,弯直太过都会使字失之骨力。二、永字八法永字八法相传起于汉末,东晋王羲之曾整理相传,至隋代,他的七世孙智永禅师将此秘法广为传播,直至近代。永字八法的好处,就是“永”字结体基本概括了一般字所具有的笔画,只要掌握了这几种基本笔法,就可以推及书写其它的字。现将颜真卿的“八法”解释如后:(一)、“侧,蹲鸱(chī)而坠石。”“侧”是永字的一笔,这一点像一个鸱鸟蹲在那里,背圆腹平,举首仰望的姿势;“坠石”是形容行笔快,落笔如空中石头坠地。但楷书中“点”法较多,不可一概而论。(二)“勒,缓纵以藏机。”勒,是永字的第二笔,是一短横。这一笔要求稳健,因而运笔较缓,如勒马抑行一样,保持“无往而不收”的笔势。(三)“努,弯环而势曲。”第三笔“努”是一竖画,若写得过直,反而显单弱无力,故要稍作弯势,方显有力。(四)“趯,峻快以如飞。”“趯”是永字的第四笔,笔锋上出者为“趯”。“趯”意为跳跃,故写钩之前,要先将笔一顿,的意思一样来理解。“趯”之前,要先将笔一顿,然后提笔顿钩出。如同跳跃之前,宜先蹲一下再跃起。峻快如飞,意即出笔要快。(五)“策,依稀而似勒。”“策”与“勒”的笔画有些类似。“策”是让马快走,“勒”是抑制马缓进,故“策”与“勒”的笔画仿佛相似,而在笔法上笔势是不完全相同的。“策”运笔要快,“勒”运笔要慢;“勒”要收,“策”要提。(六)、“掠,仿佛以宜肥。”“掠”永字的左翼主画,从其部位和气势来说,应该厚实宽舒。运笔如梳子拢长发一样,笔锋向左下利行。(七)、“啄,腾凌而速进。”“啄”如鹰从高空中急下啄物,其势疾飞而斜下,劲如铁石,乃成“啄”势。

(八)、“磔,抑趞(què,行走的意思)以迟疑。”“磔”是向右下斜的笔画,笔势要有一波三折,因此运笔时要沉着用力,并加以适当控制,徐徐而行,最后按笔缓缓作收。三、楷书字体的结构掌握了楷书的笔画,下一步就是怎样把笔画搭配成一个完美的字。这也正似搞建筑一样,笔画似砖瓦,而结构却是建房子的设计方法,如只有砖瓦而无设计方法是建不好房屋的。下面就向大家介绍一些楷书结构的知识。1、结构要领:(一)横平竖直:横写得平(5°—7°),竖写得直,字才平稳。如,正、三、丰、中等。(二)疏密匀称:笔画之间疏密匀称,字就美观。如:小、餐、疆、目等。

(三)比例适当地位宽窄,安排妥当,字就工整。如:鼓、慧等。偏旁部首配合得宜,字就紧凑。如:抛、挥、伊等。(五)点画呼应:笔画之间互有联系,字就活泼。如:大、戈、总、丈等。

(六)向背分明:向不犯碍,背不分离,姿态就好。如:好、兆等。(七)变换参错:参差错落,主次分明,字不呆板。如:林、炎等。(八)重心平稳:点画平正,重心不偏,字就端正。如:者、堂等。四、楷书结构八十五法:(1)横平:横画要平而略带斜势。如:一、三、圭等。

(2)竖直:竖画要直而有向背。如:册、山、川等。(3)天覆:字头要盖尽下面的笔画。如:宫、宇、宗等。(4)地载:底横要托住上面的笔画。如:至、直、盖、里等。(5)让左:要左高右低,右边须让左边。如:即、部、勤等。(6)让右:要左缩右伸,左边须让右边。如:瑜、绮、蝉、竭等。(7)让横:中横要长,但不要像挑担。如:击、喜、吾等。(8)让直:中竖要正,不可偏左偏右。如:市、申、干等。(9)长折勾:勾身要直长,略取斜势。如:蜀、菊等。。(10)短折勾:勾势宜曲短,忌用直努。如:匀、勿、易等。(11)相向:两边相向,要左顾右盼。如:好、汤等。

(12)相背:左右互背,要脉络贯通。如:北、兆、孔等。(13)平四角:上两角要平,小两角要齐。如:国、田、回等。(14)平两肩:两肩要开阔,两脚要稍合。如:南、而、丙等。(15)上平:左右宜齐首。如:既、野、朋等。(16)下平:两边宜齐足。如:故、叙、朝等。(17)盖下:撇捺要均匀,盖住下部。如:俞、金、合等。(18)覆下:撇捺要相称,紧覆下部。如:春、谷、慕等。(19)上占:上部要宽。如:普、昔、青等。(20)下占:下部要阔。如:表、安、总等。(21)左占:左面不嫌偏大。如:删、献、戳等。(22)右占:右边不妨独丰。如:樱、随、扬等。(23)中间占:中部稍占地位。如:倒、蕃、渤等。(24)左右占:中部应该谦让。如:辨、摊、斑等。(25)横长直短。如:十、上、士等。(26)横短直长。如:牛、牙、才等。(27)横长撇短。如:布、有、右等。(28)横短撇长。如:龙、灰、尤等。(29)横长直短:撇捺要缩。如:架、栗、染等。(30)横短直长,撇捺宜伸。如:来、束、朱等。(31)上下有横:须上短下长。如:亚、工、巫等。(32)左右有直:宜左收而右展。如:林、自、固等。

(33)左撇右竖:要左缩而右垂。如:那、州、升等。(34)左竖右撇:宜左敛而右放。如:伊、侈等。(35)左旁小:宜偏上。如:堆、呼、峰等。(36)右边小:要居中而略下。如:和、知、弘等。(37)分疆:要左右各半,如两人平立。如:韩、静、辅等。(38)三匀:三部略相等,中间宜端正。如:辙、微、搬等。(39)二段:上下平分,稍加增减。如:需、昆、至等。(40)三停:头尾伸缩,仍要均匀。如:冀、意、素等。(41)并列:左右相同,要左小右大。如:竹、朋、羽等。(42)重叠:上下相同,要上小下大。如:哥、吕、昌等。(43)三叠:上居中要略大,下靠右要稍小。如:森、品、磊、晶等。(44)四叠:穿插要紧凑妥贴。如:噩、爽、缀等。(45)正对:上下要中心相对。如:堂、奉、窜等。(46)全包围:被包围的部分要匀称、饱满,位于中间。如:因、团、图等。(47)上包下:被包围的部分要稍向上靠,不要吊在下边。如:周、冈、网等。(48)下包上:被包围的部分要紧靠下边,不要悬在上边。如:画、函、幽、凶等。(49)平勒:平衡不宜斜,斜则无态。如:业、云、旦、去等。(50)斜勒:写横不可平,平则会失势。如:戈、七、也、斗等。(51)悬针:当悬针若用垂露,就无韵。如:丰、中、平等。(52)垂露:当垂露若用悬针,则乏力。如:下、个、不等。(53)纵撇:纵撇忌短,恶鼠尾。如:尹、厂、廊等。

(54)横撇:横撇喜长,忌飘浮。如:者、老、考等。(55)重撇:两撇不可平行。如:反、友、及、皮等。(56)联撇:下撇之首要对着上撇之胸。如:形、参、影等。(57)纵捺:捺脚要藏头雄尾,来势远,去意长。如:又、丈、更等。(58)横捺:捺势要平而起伏,托好上面。如:之、建、道、这等。(59)中勾:勾锋宜微拖,才觉脚稳。如:矛、手、乎等。(60)搭勾:勾要另搭,跟部略向左挺,才觉劲健。如:衣、氏、民等。