02-4.3闽南方言与海上丝绸之路

- 格式:pptx

- 大小:36.88 KB

- 文档页数:15

海上丝绸之路海上丝绸之路,起点位于福建省泉州市,是陆上丝绸之路的延伸。

形成主因是因为中国东南沿海山多平原少,且内部往来不易,因此自古许多人便积极向海上发展。

又为了解决陆路的不便性,因为陆路受地形引响,前往西域会经过许多较不适合人类居住的地区,又中国东岸夏、冬两季有季风助航,因此也增加了由海路通往欧陆的方便性。

在古代中国即有此项交流,尤其是中国东南沿海的居民而简介丝绸之路是当时对中国与西方所有来往通道的统称,实际上并不是只有一条路。

除了陆上交通以外,还有一条经过海路到达西方的路线,这就是所谓的海上丝绸之路。

海上丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物,和香料、药材、宝石等进口货物,陶瓷为主要出口武平。

一、形成与发展在陆上丝绸之路之前,已有了海上丝绸之路。

海上丝绸之路是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道,它主要有东海起航线和南海起航线,形成于秦汉时期,发展于三国隋朝时期,繁荣于唐宋时期,转变于明清时期,是已知的最为古老的海上航线。

海上丝绸之路的主港,历代有所变迁,但只有泉州是被联合国教科文组织公认的海上丝绸之路的起点,其他城市并无获此殊荣。

汉代“海上丝绸之路”始发港——徐闻古港,从公元3世纪30年代起,广州取代徐闻、合浦成为海丝主港,宋末至元代时,泉州超越广州,并与埃及的亚历山大港并称为“世界第一大港”。

明初海禁,加之战乱影响,泉州港逐渐衰落,漳州月港兴起。

三国时期,由于孙吴同曹魏、刘蜀在长江上作战与海上交通的需要,积极发展水军,船舰的设计与制造有了很大的进步,技术先进,规模也很大。

据张大可著《三国史》,孙吴造船业尤为发达。

汉代主要造船地区在长江下游苏州、无锡、安庆等地,多是平底内河船。

孙吴造船中心,移往建安郡侯官(在今福建闽侯)、临海郡永宁县(今浙江温州)、横藇船屯(今浙江平阳)、南海郡番禺县(今广州)等港口。

孙权设置典船都尉,专门管理造船工场。

孙吴所造的船,主要为军舰,其次为商船,数量多,船体大,龙骨结构质量高。

第四章闽南方言与海丝文化 第一节语言与文化的关系一、文化离不开语言语言最基本的功能是交际功能,即是交流思想和传递信息的工具,但同时语言又是文化的载体,因此语言既有工具性又有文化性。

任何形式、任何内容的文化都必然有一定的符号系统来记录它、承载它。

而语言文字,正以其最典型的形式表现出不同人类群体所拥有的不同文化和不同的文化活动。

说到底,语言是文化的载体,文化要通过语言来表现,这就是语言与文化的关系所在。

有些民族没有自己的文字形式,其文化形式只能通过口头语言来承载,这就是我们通常所说的口头文学。

人们通常以文化的不同来区分不同的民族、不同的国家、不同的地域。

文化的分类是多样的,标准不同,分类也就不一样。

从不同的空间、地缘出发,我们把文化分成“东方文化”和“西方文化”;从不同的历史时期出发,我们又把文化分成“古代文化”、“现代文化”、“当代文化”等。

•无论哪种文化,总是要通过语言及其书面形式文字来表现,这就决定了文化与语言的关系是相依为命、不可分离。

语言承载着文化、记录着文化,在记录文化的过程中还可能会影响文化。

同样,文化不只是被动地让语言记载。

语言与文化之间是相互影响相互制约的双向关系。

这种相互制约的关系在我们生活中随处可见。

比如:汉语中的一些同音词的使用,往往就是某些特殊生活习俗和文化心态的体现。

看病人不买“梨”,因为“梨”和“离”同音。

在某种和睦欢聚的场合,人们也不太愿意用梨来招待客人,甚至忌讳把梨分开吃。

同样,因为“苹果”的“苹”与“平安”的“平”同音,在看望病人时,总喜欢送“苹果”,表示一种平安吉祥的意思。

可是,在吴语区,“苹果”和“病故”又同音,当地人探望病人时也就不太愿意选择苹果了。

语言文字对于独特民族文化的制约和影响是十分明显的。

当今社会语言的社会应用日益多元化。

我们之所以经常强调一个国家、一个民族必须拥有一个能为大家共同掌握、共同使用的社会通用语,最重要的原因是共同语带来共同的文化、共同的凝聚力。

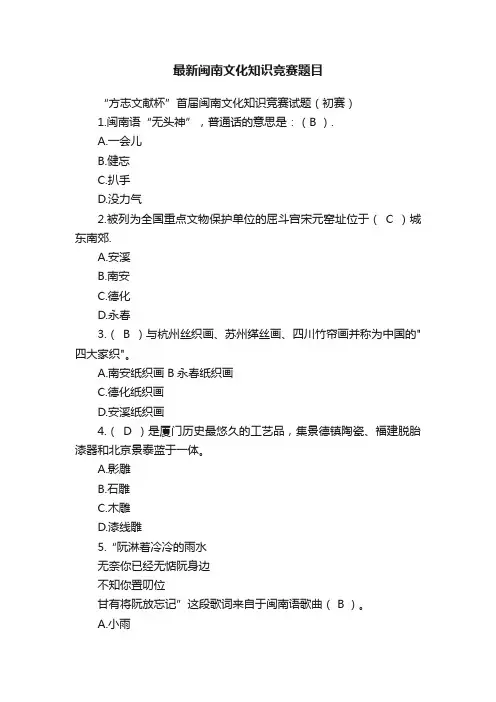

最新闽南文化知识竞赛题目“方志文献杯”首届闽南文化知识竞赛试题(初赛)1.闽南语“无头神”,普通话的意思是:(B ).A.一会儿B.健忘C.扒手D.没力气2.被列为全国重点文物保护单位的屈斗宫宋元窑址位于(C )城东南郊.A.安溪B.南安C.德化D.永春3.(B )与杭州丝织画、苏州缂丝画、四川竹帘画并称为中国的"四大家织"。

A.南安纸织画B永春纸织画C.德化纸织画D.安溪纸织画4.(D )是厦门历史最悠久的工艺品,集景德镇陶瓷、福建脱胎漆器和北京景泰蓝于一体。

A.影雕B.石雕C.木雕D.漆线雕5.“阮淋着冷冷的雨水无奈你已经无惦阮身边不知你置叨位甘有将阮放忘记”这段歌词来自于闽南语歌曲( B )。

A.小雨B.雨水我问你C.西北雨D.车站6.(C )是中国著名的“石雕之乡”,其石雕艺术的文化历史可追溯到1600多年前的晋代。

A.南安B.永春C.惠安D.石狮7.提线木偶戏古称“悬丝傀儡”,闽南俗称“( B )”,A.布袋B.嘉礼C.杖头D.药发8.以闽南方言表演,具有浓郁的乡土气息。

它以韵语对话为主要形式,其艺术手法幽默、风趣、诙谐,成为闽台人民喜闻乐见的民间曲艺形式之一,它是( C )。

A.讲古B.善书C.答嘴鼓D.讲鉴9.妈祖祖庙祭典在每年农历三月(D )妈祖圣诞之日举行。

A.十五B.十三日C.初三D.二十三日10.因率领中原十八姓族开发漳州有功,而被漳州人尊为“开漳圣王”的是( C )。

A.陈政B.朱熹C.陈元光D.颜思齐11.妈祖名林默,父母又称她为林默娘,默娘,生于( A )A.莆田B.福清C.厦门D.晋江12.1621年,漳州月港成衣匠颜思齐以诸罗山为根据地,开拓疆土,分设10寨,被众拥立为( A )。

A.开台王B.开漳王C.开闽王D.开泉王13.九龙璧石(华安玉)与水仙花、(D )、片仔癀并列为漳州四宝。

A.农民画B.灯谜C.剪纸D.八宝印泥14.( B )木版年画与“天津杨柳青”、“江苏桃花坞”、“四川绵阳”的木版年画并称为中国民间四大木版年画。

泉州在“海上丝绸之路”扮演的角色及其发展1. 引言1.1 泉州在“海上丝绸之路”扮演的角色及其发展泉州作为“海上丝绸之路”的重要节点,在丝绸之路的发展历史上扮演着极为重要的角色。

自古以来,泉州以优越的地理位置和繁荣的海外贸易而闻名,是中国海外贸易的重要港口之一。

泉州位于闽南金三角地带,地处福建省东南部,面向台湾海峡,紧邻温州、台州、广州等城市,具有得天独厚的海洋优势。

在海上丝绸之路中,泉州承担着连接中国与东南亚、南亚、中东以及非洲等地区的重要任务。

泉州作为海上贸易的重镇,为丝绸、茶叶、陶瓷等中国产品的输出提供了便利条件,也吸引了许多外国商人来往。

泉州本身也是一个繁荣的商业城市,吸引了许多外国商人来此定居和经商。

泉州在海上丝绸之路中的地位不可替代,其独特的地理位置和繁荣的海外贸易使其成为中国海外贸易的重要枢纽之一。

泉州的海外贸易和文化交流对其发展起到了重要作用,也为中国与世界各国的交流搭建了桥梁。

在未来,泉州将继续发挥其在海上丝绸之路中的重要作用,促进中国与世界各国的经济合作与文化交流。

2. 正文2.1 泉州的地理位置优势泉州位于中国东南沿海福建省中部,地处闽南金三角地带,紧邻台湾海峡。

泉州的地理位置优势主要体现在以下几个方面:泉州拥有得天独厚的海洋资源优势。

作为沿海城市,泉州拥有丰富的海洋资源,包括海产品、海洋能源等。

海洋资源的丰富为泉州的经济发展提供了坚实的基础。

泉州处于闽南地区的中心位置,连接福建省北部的厦门市和福州市以及闽南各县市,形成了一个重要的经济走廊。

这一地理位置让泉州成为了福建省的重要交通枢纽,极大地促进了泉州与周边地区的经济合作与发展。

泉州还处于福建省与台湾的交汇点,距离台湾仅有不到100公里的海域,是两岸交流的重要枢纽之一。

泉州的地理位置让其在海上丝绸之路中扮演着重要的角色,成为中外文化交流的桥梁。

泉州的地理位置优势为其海外贸易和文化交流提供了便利条件,使得泉州在海上丝绸之路中发挥着独特的作用。

“海上丝绸之路”视野下闽南电影地缘题旨的三重解码作者:肖家豪黄钟军来源:《电影评介》2023年第23期【作者简介】肖家豪,男,广东阳江人,浙江师范大学人文学院博士生,主要从事区域电影研究;黄钟军,男,浙江衢州人,浙江师范大学艺术学院教授,主要从事文艺批评及理论研究。

中国古代海上丝绸之路的开辟始于秦汉,尔后宋元两代的繁荣成就了泉州港作为古代海上丝绸之路的起点、支点,漳州月港“海舶鳞集,商贸成聚”的空前盛况。

[1]这条始于经贸而深化为政治、文化交流的重要海上枢纽,不仅直接促成了闽南文化的海洋色彩及海洋精神,更将其开放包容、多元互鉴的表现及内核熔铸在闽南地缘文化之中。

目前学界对于“中国电影的地缘文化研究”的倡议,为电影精神特质与文化属性的研究从美学视域转向地缘文化视域,创作主体研究转向地缘客体研究,提供了一个可供参照的“差异性考察”方法。

[2]地缘文化正是明晰闽南地域的地理空间边界以及文化通约性的关键,同样也是确认与地缘文化“共生”的闽南电影与其他区域电影之间独异性的关键。

在特定的电影创作体制的框范以及本土历史(革命)资源发掘的自觉下,闽南电影创作统摄在“国家话语-地域讲述”的影像序列中,同时,在“出洋”“归乡”“交汇”的地缘文化主题方面表现出极强的统一性——闽南电影文本中的海洋观念、原乡想象、景观呈现源于对“海丝”内涵的历史追溯与拓展,强化了闽南电影创作特殊且无可替代的地缘属性。

一、闽南电影的概念及其创作流变本文指称的“闽南电影”,是以闽南地缘景观为空间特征、以闽南在地的人和事为呈现对象、具有闽南地缘文化特色的电影。

需要补充的是,该定义在具有准确的地域对应性的“题材标准”与“文化标准”上进行了严格的界定,而在“创作主体标准”上给予了较大的包容度:一方面在于,我们过去主要是按照行政区划的方式来划分中国电影的地理版图,并且按照同样的方式建立了对应的电影创作生产机构,然而与闽南行政区划相对应的福建电影制片厂并没能获得充分的建设与发展,从而如同长影、西影一样形成具有一定规模、地缘文化品质突出的电影作品群。

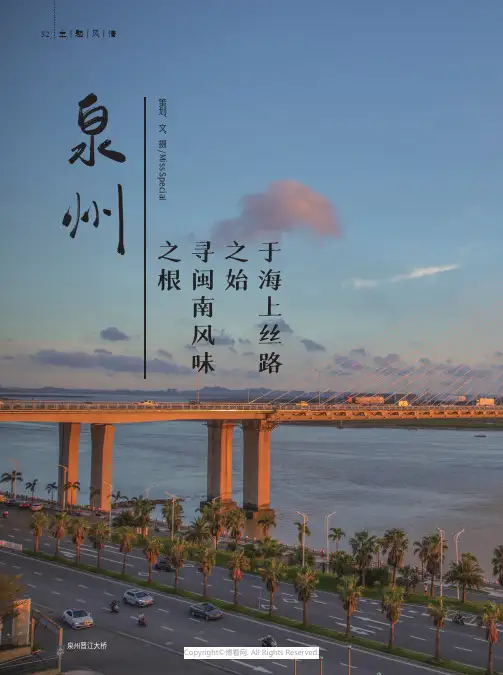

于海上丝路之始寻闽南风味之根泉州策划、文、摄/Miss Special泉州被认为是海上丝绸之路的起点,宋元时期它是中国对外经济和文化交流的窗口。

那时泉州港被称作“刺桐港”,是“东方第一大港”。

走过千余年历史,泉州依然有它不可替代的独特风韵。

这是一座向海而生的城市,海上丝路赋予它历史风华,也成为它文化的一条根脉。

寻味泉州,伴着古老的海洋探索之路的文化感,丰盛且深远。

走进泉州,不禁觉得它古朴又时尚,传统与现代的交融那般和谐温柔。

晋江大桥横跨南北,架通起泉州及晋江市。

大桥主桥塔造型为“开”字,暗喻了泉州为“海上丝绸之路的起点”。

也寓意了泉州的开放包容的态度。

晋江大桥旁边,江心有一片滩涂,滩涂与岸边之间泊着许多渔船。

夕阳的余晖洒在江面,远处的高楼呼应着晋江大桥,渔船伴着滩涂,像是一幅安静唯美的画作,现代感中穿插着古早味。

江畔的摩天轮像是“泉州眼”,见证着泉州日新月异的发展。

白天,川流不息的车辆于晋江大桥和江畔的主干道上穿梭,是现代的风貌。

夜晚,城市的步调慢下来,又是另一番热闹的人间烟火。

时尚与怀旧的转换与融合间,泉州表达得那样恰到好处。

不仅是城市风貌,泉州美食之中,也有同样的跨越与融合。

早期先民出海捕鱼为生,能带的食物很有限。

咸饭、酱油水那些下饭且易储存、能有效补充体力的食物逐渐成为泉州人世代的饮食偏好,和一种独有的泉州特色味道。

作为曾经的国际贸易中心之一,世界各地的人们汇聚于泉州,他们带来了多元的美食文化。

本土与异域的文化交融,让泉州有了沙爹牛排配咸饭和汤的代表性美食。

曾经的泉州人去东南亚闯荡,带回来了“沙茶”,沙茶也逐渐成为了本土风味。

福建与广东相邻,粤菜同样十分受泉州人欢迎,因此泉州的美食多元丰富,既有本土的风味根基,也不乏创新融合。

晋江大桥旁就是泉州泰禾洲际酒店,于酒店美食之中,也能感受得到这份独属于泉州的特色风情。

源社全日制餐厅以本土海鲜为基础,从泉州人偏爱的酱油水、葱油等风味中撷取灵感,呈现出了与众不同的创意西餐。

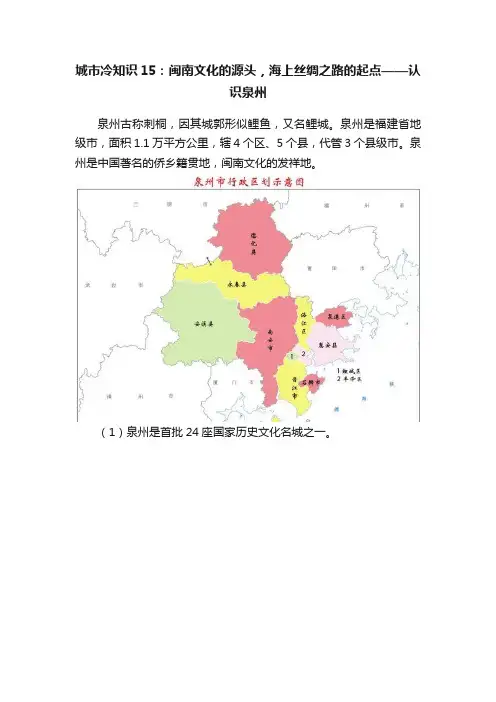

城市冷知识15:闽南文化的源头,海上丝绸之路的起点——认识泉州泉州古称刺桐,因其城郭形似鲤鱼,又名鲤城。

泉州是福建省地级市,面积1.1万平方公里,辖4个区、5个县,代管3个县级市。

泉州是中国著名的侨乡籍贯地,闽南文化的发祥地。

(1)泉州是首批24座国家历史文化名城之一。

(2)泉州是全国唯一拥有全部三大类联合国教科文组织非遗项目的城市。

(3)泉州是联合国教科文组织唯一认定的海上丝绸之路起点。

(4)三国吴永安三年(260年),析侯官县地置东安县,此为泉州建制之始。

(5)隋文帝开皇九年(589年),陈朝的丰州改称泉州(治侯官),这是泉州地名之始;泉州成立之初的辖境很大,相当于今福建全省,泉州得名于府城东北泉山的一眼孔泉。

(6)唐睿宗景云二年(711年),原闽县所置泉州改闽州,武荣州改泉州,辖晋江、南安、清源、莆田四县,此后的“泉州”才相当于今泉州。

(7)唐玄宗开元八年(720年),置晋江县(今鲤城区)为附郭,此为泉州建城之始。

(8)唐朝中后期的泉州与广州、扬州、交州并称为中国四大对外贸易商港。

(9)南唐时期,原籍泉州桃林县(今泉州市永春县)的留从效被封为“清源军节度使”,他主政泉州期间,在城墙边绕植刺桐,“刺桐城”因此得名。

(10)宋元时期的泉州港超过广州成为了全国第一大港,更被马可·波罗誉为“世界第一大港”,不过海上丝绸之路运输的主要是茶叶、瓷器和香料。

(11)蒲寿庚叛宋降元事件发生在泉州,蒲寿庚在泉州杀死南宋宗室、士大夫、百姓、官兵等数万人,严重影响了中国历史进程;朱元璋曾于洪武七年(1374年)大赦天下,唯独没有赦免蒲寿庚后裔,《清源金氏族谱·丽史》载“独蒲氏余孽悉配戎伍禁锢,世世无得登仕籍。

”(12)八闽文化的先驱者——欧阳詹是唐代泉州晋江县(今泉州市晋江市)人,他也是泉州历史上第一位进士。

(13)《题临安邸》作者的真实姓名是林外而不是林升;林外是宋朝泉州晋江(今泉州市晋江市)人。

闽南和海上丝绸之路作文

《寻迹闽南与海上丝绸之路》

嘿,咱今天就来唠唠闽南和海上丝绸之路那些事儿。

要说这闽南啊,那可是个充满魅力的地方。

记得有一次我去了闽南的一个小渔村,那里呀,还保留着好多和海上丝绸之路相关的痕迹呢。

一走进村子,就能看到那些古老的码头,虽然历经岁月的侵蚀,但依然能想象出当年这里的热闹繁华。

我当时就站在那码头边,海风呼呼地吹着我的脸庞,那种感觉,仿佛穿越回到了过去。

沿着村子的小路走着,还能看到一些古旧的建筑,据说都是以前那些商人们留下来的呢。

我好奇地走近去看,看着那斑驳的墙壁,好似在诉说着曾经的故事。

村里的老人们也会时不时地讲起以前海上丝绸之路的辉煌,那绘声绘色的样子啊,让我都仿佛看到了一艘艘大船满载着货物驶向远方,去到各个陌生又充满新奇的地方。

在这小渔村里,时间好像都慢了下来。

而海上丝绸之路,也如同一根纽带,把过去和现在紧紧地联系在了一起。

现在的闽南依然有着浓厚的海洋气

息,那些关于海上丝绸之路的记忆也依然鲜活。

它就像是一颗明珠,镶嵌在了这片土地上,闪耀着独特的光芒。

这就是我所见到的闽南和海上丝绸之路呀,它深深地印在了我的心里,让我对那段历史充满了敬畏和向往。

我想,不管时光怎么流转,闽南和海上丝绸之路的故事都会一直流传下去的。

泉州在“海上丝绸之路”扮演的角色及其发展1. 引言1.1 泉州在“海上丝绸之路”中的重要性泉州是中国重要的海港城市,自古以来就在“海上丝绸之路”上扮演着重要角色。

泉州作为海上丝绸之路的重要节点之一,连接着中国与东南亚、南亚、东非等地区,成为了海上贸易的重要枢纽。

泉州的繁荣和发展离不开海上丝绸之路,而海上丝绸之路的繁荣也离不开泉州的贡献。

泉州在海上丝绸之路中的重要性体现在多个方面。

泉州地理位置优越,位于中国东南沿海,交通便利,是东南亚与中国沿海地区的重要贸易通道。

泉州自古即有发达的海运业和航海技术,船队雄厚,商船频繁往来于各大洋之间,成为海上丝绸之路上的重要交通枢纽。

泉州作为丝绸之路的一部分,不仅仅是物质贸易的桥梁,更是文化和思想的传播者,泉州的商人和船队不仅带来了商品,也带来了文化和信仰。

2. 正文2.1 泉州在“海上丝绸之路”的起源与发展随着时间的推移,泉州在海上丝绸之路中的地位逐渐上升,成为中国与东南亚、南亚、中东等地区贸易往来的重要枢纽。

泉州的商人利用熟练的航海技术和广泛的贸易网络,将中国的丝绸、陶瓷、茶叶等产品运往海外,同时也从海外引进珍稀的金银珠宝、香料、药材等商品,形成了繁荣的海上贸易市场。

泉州在海上丝绸之路的发展过程中,不仅促进了当地经济的繁荣,也推动了泉州文化的交流与传播。

泉州的宗教、建筑、美食等方面受到来自海外的影响,形成了独特的文化融合现象。

泉州商人的商业精神和海外贸易经验也为泉州的经济发展奠定了坚实的基础。

泉州在海上丝绸之路的起源和发展中发挥了重要作用,成为中国海外贸易的重要枢纽之一。

泉州的繁荣与海上丝绸之路的发展密不可分,两者相互促进,共同推动了泉州的经济繁荣和文化传播。

2.2 泉州在海上丝绸之路的地理位置优势泉州在海上丝绸之路的地理位置优势主要体现在其临海地理位置和得天独厚的港口资源。

作为福建省的一个重要港口城市,泉州位于中国东南沿海,地处闽南金三角的核心地带。

泉州的海岸线长达500多公里,拥有许多天然良港,如安海湾、东山湾、林坑湾等,使得泉州在海上贸易中具备了得天独厚的地理优势。

中国福建海上丝绸之路发展史中国福建是海上丝绸之路的起点之一,其发展历史可以追溯到古代。

海上丝绸之路是中国古代的一条重要的海洋贸易通道,连接了东方和西方的贸易往来,促进了中国与世界各地的经济、文化交流。

福建地处中国东南沿海,拥有得天独厚的地理位置和丰富的自然资源,使其成为海上丝绸之路的重要节点。

福建的海岸线长达3781千米,拥有众多良好的天然港口,如厦门、福州、泉州等,这些港口为海上贸易提供了便利条件。

福建的海上丝绸之路发展史可以追溯到公元3世纪的东晋时期。

那时,泉州和厦门两大港口已经成为重要的贸易中心,与东南亚各国的贸易往来频繁。

随着时间的推移,福建的海上贸易逐渐发展壮大。

在唐朝时期,福建的海上丝绸之路达到了鼎盛期。

唐朝是中国历史上一个繁荣的时代,福建的泉州成为当时东亚最繁忙的港口之一。

泉州港不仅与东南亚各国进行贸易,还与日本、朝鲜等国有密切的联系。

福建的瓷器、丝绸、茶叶等商品在海上丝绸之路上广泛流通,为福建带来了巨大的财富。

宋朝时期,福建的海上丝绸之路继续繁荣发展。

福建的福州成为当时中国最重要的港口之一,与南洋各国的贸易达到了新的高峰。

福州的港口设施完善,吸引了大量的商人和船只前来贸易。

福建的陶瓷、丝绸、茶叶等商品在海上丝绸之路上畅销,海外商人纷纷慕名而来,使福建的海上贸易更加繁荣。

明朝时期,福建的海上丝绸之路再次达到鼎盛。

明朝是中国历史上一个重要的时期,福建的厦门成为当时东亚最繁忙的港口之一。

厦门港与东南亚、南亚、阿拉伯等地的贸易联系日益紧密,福建的商品通过海上丝绸之路远销海外。

明朝时期,福建的瓷器、丝绸、茶叶等商品在国际市场上备受青睐,为福建带来了巨大的财富。

清朝时期,福建的海上丝绸之路逐渐衰落。

清朝是一个封闭的时代,对海上贸易进行了限制。

福建的港口逐渐失去了往日的繁荣,海上丝绸之路的贸易规模大幅缩小。

福建的经济受到了严重的冲击,海上贸易逐渐衰落。

近代以来,福建的海上丝绸之路得到了重新发展。

闽南与海丝文化第一章 概 述林华东 教授第三节闽南与海丝文化(二)三、闽南文化的内涵1.闽南文化的表现形式(1)方言与族群语言是一个地方、一个民族的文化脸谱。

闽南方言是早期闽南先民从中原带来的古汉语;千百年来,闽南族群始终不忘来处,牢记“慎终追远”,在语言传承中既坚守又开放;闽南方言成为汉语各大方言中保留古汉语特色最多的方言,被称为古汉语的“活化石”!闽南方言是闽南族群安放文化心灵的故乡,几千年来留住了闽南人一颗漂泊的心!(2)民企与家族闽南人具有鲜明的传统家族观念。

他们无论是坚守黄土地,还是出外打拼开辟新天地,都透露出浓厚的家族气氛。

在闽南、在台湾、在东南亚地区,闽南人都有着做梦都想当老板的拼劲,坚信奋斗就能梦想成真;他们大都以家族为群体,敢为天下先、“输人不输阵”,在海内外创造了发达的民营经济;他们具有勇立潮头显才能的本事,敢于靠自己骨头长肉。

他们秉承你好我也好的互惠心态,成为与世界和谐交往的典范。

(3)海丝与侨批闽南人把古代海上丝路做到了极致,刺桐港成为宋元时期世界最大的通商港口。

泉州荟萃了宋元时期海上丝路的历史辉煌,闽南族群在古代海上丝路中弘扬了中华文化共生共荣的精神。

闽南人在海丝沿线国家打拼,总会写信寄钱回家。

闽南话把书信叫“批”,闽南华侨向家乡寄钱的书信往来便是“侨批”。

侨批,浸透着海外侨胞的血泪和汗水,蕴含着他们对祖国、故里和亲人的一片深情,昭示着他们对家乡、骨肉的责任感。

侨批反映出来的海外侨胞“热爱祖国、情系故里、吃苦耐劳、勇于开拓、笃诚守信”的精神,是中华民族传统文化的继承和拓展。

(4)戏曲与文学用闽南方言创作的戏曲与文学,传递着闽南文化特有气息。

闽南地区是中国南戏的主要发祥地之一,享有“戏曲之乡”“木偶之城”“南音之都”等美誉。

闽南戏曲包括梨园戏、布袋戏、木偶戏、打城戏、高甲戏、芗剧、歌仔戏、南音、采茶山歌等。

这些异彩纷呈的戏曲是闽南文化多元融合的精妙缩影,折射了闽南市井百态,彰显了闽南人独特的人文性格和审美情趣。