腹腔温热化疗在恶性肿瘤治疗中的应用

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

腹腔化疗(IPC)在腹腔消化系恶性肿瘤的治疗作用腹腔消化系恶性肿瘤的治疗分早、中期手术切除及术后配合化疗与晚期化疗。

根治性手术后约半数在5年内出现局部复发和远处转移。

化疗及术后联合化疗在防治复发与转移及提高患者生存率方面取得了一定效果,但过去临床上多采用静脉全身化疗,由于有较明显的毒副作用,病人较难接受或不能完成全部疗程的化疗。

如何避免静脉化疗的缺点,而又能提高患者的生存率,一直是国内外学者研究的课题。

腹腔化疗(IPC)的开展,为其找到了一条较满意的途径。

1 肿瘤的复发与转移机制恶性肿瘤的复发与转移有血液播散、淋巴结转移及直接蔓延与种植三条途径。

Sugarbaker[1]提出了肿瘤细胞诱陷假说理论,阐明复发与转移的机制分“肿瘤转移”与“肿瘤扩散”两种。

术前肿瘤细胞已侵犯到远处组织及播散入血液,虽然进行了无瘤手术,实际上仍不能真正彻底切除所有的肿瘤细胞。

而且,创伤后炎性渗出的纤维素在切除部位及受损的腹膜表面形成一种基质,捕获游离的肿瘤细胞,使之逃避宿主防御机制的攻击和全身化疗的作用,加之大量炎性细胞的浸润、成纤维细胞的长入及毛细血管的形成,肿瘤细胞能获得足够营养而迅速增殖,很快长成新的瘤体。

按照Sugarbaker的理论,恶性肿瘤术后存在潜在复发与转移的可能,有必要在术后进一步治疗。

2 腹腔给药的可行性抗癌药物的给药方式是口服、区域性注射和行全身化疗时的静脉注射。

前二者最终经吸收后亦进入血液循环。

IPC最初用于卵巢癌的术后治疗[2],现已广泛用于腹腔消化系恶性肿瘤的治疗。

腹腔给药后,通过表面弥漫直接进入肿瘤结节,并且通过腹膜-血浆屏障使药液在腹腔中维持高浓度、长时间的作用。

其后,药液经脏层腹膜吸收,经淋巴管及小静脉进入门静脉后入肝[3~5]。

韩晓燕等[6]利用5-氟脲嘧啶(5-Fu)对兔进行了三种方式给药后药物浓度的测定,发现大剂量腹腔给药能使腹腔、门静脉及肝脏存在高浓度药物,而且维持较长时间,以其它两种方式给药则有不同程度差异。

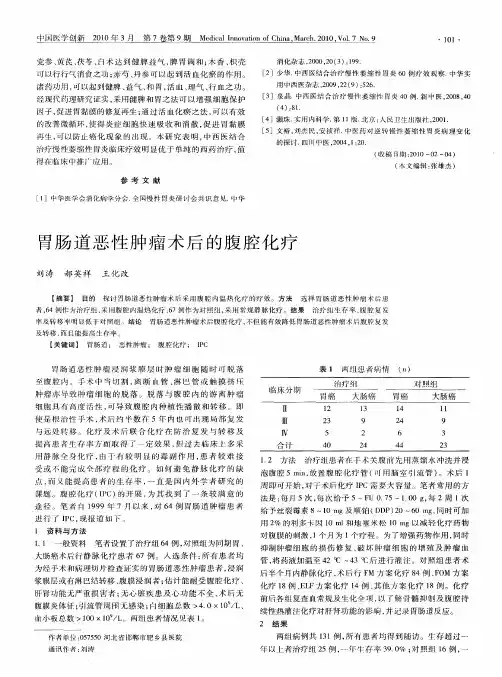

腹腔热灌注化疗在儿童腹部恶性肿瘤手术中的应用研究摘要目的:探讨腹腔热灌注化疗应用于儿童腹部恶性肿瘤的安全性、可行性及初步疗效。

方法:以对比分析的方式,2020年8月至2023 年11月期间,在国家医学中心肿瘤外科保定病区60例,将患者平均分为两组,观察组采用腹腔热灌注化疗法,对照组采用全身静脉化疗方案,对比两种方式的临床治疗有效率。

结果:观察组治疗有效率为85.71%,要明显高于对照组(77.14%)。

而且,观察组的不良反应发生率相对较低,两组教据差异明显,本次实验结果有效。

结论:腹腔热灌注化疗用于儿童安全、可行,未增加围手术期严重并发症。

关键词:腹腔热灌注化疗;腹部恶性肿瘤;治疗效果儿童恶性肿瘤多发生在腹部。

目前,儿童恶性肿瘤的疗效已有显著提高,但易复发是其治疗难题。

由于肿瘤的特性,部分儿童会出现原发性或继发性的腹膜肿瘤,这给他们的治疗带来了困难。

腹腔热灌注化疗(hyperthermic intraper.itoneal chemotherapy,HIPEC)在成人的胃癌、结直肠癌、卵巢癌、腹膜假性黏液瘤、恶性间皮瘤等恶性肿瘤区域进展所形成的腹膜癌治疗中日趋成熟。

HIPECs可在外周血中发挥化疗与热疗的协同作用,并结合循环液体的机械冲洗,实现对腹腔内游离的肿瘤细胞的有效杀伤。

HIPEC联合肿瘤细胞减灭术(cyS)联合应用,是一种行之有效的腹膜肿瘤治疗手段。

本文对其在儿童中的使用安全性及可行性进行了初步研究。

1.资料与方法1.1一般资料选择我院在2021年2月一2022年10月期间收治的卵巢癌患者当中,以随机取样的方式选择50例患者。

并将患者平均分为两组,研究组采用腹腔热灌注化疗法,常规组采用全身静脉化疗方案。

50例患儿中,男28例,女22例;中位年龄5岁8个月(8个月至13岁11个月)。

病理类型:肾母细胞瘤16例、横纹肌肉瘤12例、肾恶性横纹肌样瘤4例、未分化肉瘤4例、未成熟畸胎瘤4例、神经母细胞瘤4例、腹膜浆液性癌4例、卵巢恶性生殖细胞肿瘤4例。

腹腔热灌注化疗技术背景胃癌腹膜转移是局部进展期胃癌治疗失败最常见的原因之一。

既往研究数据表明,当胃癌原发病灶侵犯浆膜层,其潜在腹膜播种或隐匿型腹膜转移的概率高达60%。

此时,即使接受了胃癌根治性手术治疗,大约60%的患者将会面临继发腹膜转移的风险。

然而,放疗和化疗对这种情况的治疗效果相对有限,在临床实践中,系统性联合局部治疗的方案应运而生。

概念腹腔热灌注化疗是近年来应用的新兴腹腔恶性肿瘤辅助治疗手段,是指将含有化疗药物的灌注液精准恒温,循环灌注,充盈腹腔并维持一段时间,预防和治疗腹膜的种植转移。

随着现在生物技术的发展和大量HIPEC临床应用带来的技术要求,HIPEC在理论和技术上要求精准化和规范化,包含了三大精准新理念:精准定位、精准控温、精准清除。

目的是彻底清除游离癌细胞和临床病灶,实现HIPEC技术应用效果的最大化。

腹腔温热灌注化疗是由三个单独的抗肿瘤的效应联合起作用:1、温热效应:把癌细胞烫死研究报道,癌细胞在40-41℃的环境持续30-60分钟就开始出现严重的内环境紊乱,导致细胞死亡;正常细胞则可以耐热到45-46℃。

2、灌注效应:将癌细胞洗走建立循环灌洗后癌细胞可以被过滤掉,而每个灌洗周期呈现腹腔内游离癌细胞的叠减效应。

3、化疗效应:把癌细胞直接灭掉因为存在腹膜-血液屏障,灌进腹腔的化疗药不易返回到外周血液,导致腹腔内化疗药的浓度较高,杀伤肿瘤细胞的效率更高,而恰好因为吸收入外周血的化疗药物浓度极低,化疗相关的全身反应极少甚无。

一个小时的灌洗期间,腹腔内化疗药物浓度高,增高腹膜对化疗药物的暴露和接触。

4、温热效应+灌注效应+化疗效应:实现1+1+1>3的加强效果热的灌注液进入腹腔内,“热”不仅仅可以直接对抗肿瘤细胞,它也可以让化疗药的效率增加,进入肿瘤细胞的深度和通透性增加。

化疗药在腹腔内的浓度较高,循环的时间较长且回流外周血液里的浓度反而低,起到高效率低副反应的效应。

HIPEC适应症1、胃癌、结直肠癌、胆管癌、胰腺癌、卵巢癌、子宫内膜癌等恶性肿瘤腹膜转移2、腹膜假性黏液瘤3、腹膜恶性间皮瘤4、癌性腹水5、已侵及浆膜的进展期胃癌、结直肠癌、胆管癌根治手术后预防腹膜种植转移HIPEC禁忌症1、各种原因所致腹腔内广泛粘连2、吻合口存在水肿、缺血、张力等愈合不良因素3、完全肠梗阻4、明显肝肾功能不全5、合并骨髓抑制,外周血白细胞、血小板低下6、严重心血管系统病变7、感染性疾病,尤其是严重腹腔感染8、出血倾向或者凝血功能障碍9、生命体征不稳定10、恶病质HIPEC的治疗技术参数:灌注管连接精准腹腔热灌注治疗系统,恒温、恒速、恒量地注入和排出腹腔。

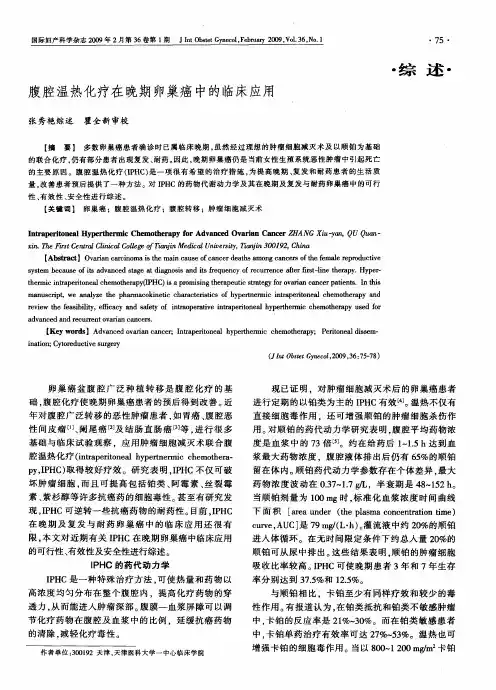

腹腔热灌注化疗在晚期卵巢癌治疗中的临床应用发布时间:2023-03-28T06:54:06.430Z 来源:《中国结合医学杂志》2023年3期作者:孙光伟[] 佟佳璇2 [导读] 探讨晚期卵巢癌患者接受腹腔热灌注化疗的临床效果孙光伟[] 佟佳璇2(1四川省中西医结合医院四川成都 6100000;2中国五冶集团有限公司医院四川成都 610000)摘要:目的:探讨晚期卵巢癌患者接受腹腔热灌注化疗的临床效果。

方法:本次研究选择116例2020年4月-2021年4月期间在我院接受治疗的晚期卵巢癌患者为观察对象,参考数表法原则分为对照组与观察组,各58例。

其中,对照组接受的治疗方法为常规肿瘤细胞减灭手术;观察组接受腹腔热灌注化疗,对比两组临床效果。

结果:观察组CAl25疗效评价总有效率与对照组对比并无显著差异,无统计学意义;观察组腹水疗效总有效率高于对照组,两组对比结果具有统计学意义;观察组不良反应发生率低于对照组,对比结果有统计学意义。

结论:晚期卵巢癌患者接受腹腔热灌注化疗有利于其改善临床症状,不良反应发生率低,值得进一步推广。

关键词:晚期卵巢癌;腹腔热灌注化疗;临床效果卵巢癌是临床上常见的妇科疾病,是恶性肿瘤的一种,致死率较高[1]。

加上早期筛查与诊断方法不及时,绝大多数卵巢癌患者均在晚期才确诊,且随着不同程度的腹腔转移,对患者的生命安全产生较大的威胁。

一般来说,晚期卵巢癌患者腹腔积液较多,加之存在肿瘤粘连与转移的问题,导致患者病情发生较大的变化,治疗难度不断增加。

临床上通常给晚期卵巢癌患者肿瘤细胞减灭手术治疗,虽然也能有一定的缓解临床症状的效果,但是其总体生存率还未改善,导致其生命与身体健康受到威胁[2]。

目前,临床上对于晚期卵巢癌患者的治疗方法效果不一,为了探讨有效的治疗方法,我院探讨了腹腔热灌注化疗方法的应用,具体结果如下。

1资料与方法1.1一般资料本次研究选择116例2020年4月-2021年4月期间在我院接受治疗的晚期卵巢癌患者为观察对象,参考数表法原则分为对照组与观察组,各58例。

腹腔热灌注化疗技术临床应用专家共识版Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】腹腔热灌注化疗技术临床应用专家共识(2016版)2016年2月中华胃肠外科杂志,第19卷第2期第121页-第125页近年来新兴的腹腔热灌注化疗(hyperthermic intraperitoneal chemotherapy,HIPEC)是一种腹腔恶性肿瘤辅助治疗手段。

HIPEC在预防与治疗胃癌、结直肠癌、卵巢癌、腹膜假性黏液瘤、腹膜恶性间皮瘤、肝癌、胆管癌和胰腺癌等腹腔恶性肿瘤的腹膜种植转移及其并发的恶性腹水方面具有独特的疗效[,,,,,]。

自1980年Spratt 等[]首次报道HIPEC以来,国内外学者对其技术方法进行了不断的探索,从简单的灌注液加热后直接灌入法,逐渐演变为目前精准的腹腔热灌注治疗技术方法,其设备得到了不断创新和改进,HIPEC已经成为成熟的临床应用技术[,,]。

传统的HIPEC由于控温不精准,存在治疗安全隐患;由于不能充盈腹腔而存在治疗盲区,达不到安全有效的最大化;由于没有统一的治疗标准,临床研究上不能科学地评价安全性和有效性。

精准化和规范化是实现HIPEC安全有效最大化的技术要求。

近年来,随着腹腔镜外科的发展,HIPEC被引入到了微创外科领域。

在腹腔镜腹腔恶性肿瘤切除或腹腔探查的基础上,进行腹腔镜辅助HIPEC,可充分应用微创外科的优势,避免不必要的手术切口带来的创伤,有着很好的临床应用前景[,]。

腹膜癌(peritoneal cancer,PC)是指在腹膜上发生和(或)发展的一类恶性肿瘤,包括原发性和继发性两种,前者的典型代表是原发性腹膜癌和腹膜恶性间皮瘤,后者的典型代表是各种肿瘤所形成的腹膜转移癌[]。

PC的发生源于自然因素或手术创伤因素所导致的癌肿脱落、转移淋巴结破裂、淋巴管癌栓破裂和癌栓破裂出血等形成腹腔游离癌细胞(free cancer cell ,FCC),FCC着床腹膜,形成微小癌灶、癌结节和广泛性PC[,]。

专家共识|妇科恶性肿瘤腹腔热灌注化疗临床应用专家共识腹腔热灌注化疗(hyperthermicintraperitoneal chemotherapy,HIPEC)是一种治疗盆腹腔内恶性肿瘤、残余肿瘤的手段,自1980年被Spratt等首次报道后,一直用于消化道肿瘤发生腹膜腔转移的患者。

目前已有Ⅰ级证据证实,HIPEC在治疗和预防胃癌、结直肠癌、腹膜假黏液瘤、腹膜恶性间皮瘤等肿瘤的腹膜种植方面具有良好的效果,特别对于腹膜假黏液瘤和恶性腹腔积液的控制,HIPEC具有独特的优势。

妇科恶性肿瘤治疗中使用HIPEC技术最早见于20世纪初,1986年以来有学者开始研究卵巢癌的腹腔内热化疗,1999年Stiller等首次报道热疗联合手术治疗卵巢癌。

晚期妇科恶性肿瘤多伴有腹膜腔转移和腹腔积液,这一特点与消化道肿瘤相似,借鉴HIPEC在消化道肿瘤治疗中的经验来预防和治疗妇科恶性肿瘤的腹腔转移,已得到了越来越多的关注,其安全性和有效性也逐步得到证实。

中国胃肠外科专家已在2016年制定和公布了《腹腔热灌注化疗技术临床应用专家共识(2016版)》,但该共识未就HIPEC治疗妇科恶性肿瘤进行详细论述。

近年来,HIPEC应用于妇科恶性肿瘤治疗的循证证据得到了一系列更新,国内多家医院在HIPEC应用于妇科恶性肿瘤治疗方面也积累了较丰富的经验。

在此背景下,我们制定了本共识,旨在总结HIPEC在妇科恶性肿瘤治疗中的现状、可能为患者带来的益处、存在的问题以及应用的注意事项等。

总结国内经验、推动多中心研究的开展是保证中国妇科恶性肿瘤患者从HIPEC治疗中获益的重要手段。

1HIPEC的作用机制腹膜由单层间皮细胞、基底膜和5层纤维结缔组织组成,厚度约90μm。

腹膜腔是晚期妇科恶性肿瘤发生种植转移的主要部位。

HIPEC 预防和治疗肿瘤腹膜腔转移的可能机制包括:(1)恶性肿瘤细胞在43℃持续 1h即可出现不可逆损害,而正常细胞可耐受47℃持续 1h。

腹腔热灌注化疗治疗恶性腹水的效果分析腹腔热灌注化疗是一种针对恶性腹水的治疗方法,通过将化疗药物直接注入腹腔,并结合热疗技术,可以有效清除腹腔内的恶性肿瘤细胞,减少腹水的产生,提高患者的生存质量。

本文将对腹腔热灌注化疗治疗恶性腹水的治疗效果进行分析,并探讨其临床应用的意义和前景。

一、腹腔热灌注化疗的原理及治疗效果腹腔热灌注化疗是指在腹腔内注入温热化疗药物,通过热灌注技术将药物均匀分布在腹腔内,使肿瘤细胞受到高温和高浓度药物的双重打击,从而达到杀灭肿瘤细胞、减少腹水积聚的目的。

与传统的静脉输注化疗相比,腹腔热灌注化疗能够提高药物在肿瘤组织中的浓度,减少对正常组织的毒副作用,同时能够降低全身毒副作用,提高治疗效果。

在临床应用中,腹腔热灌注化疗通常与其他治疗方法联合应用,如手术切除肿瘤、放疗等,形成多种治疗方式的综合治疗方案,以达到最佳的治疗效果。

研究表明,腹腔热灌注化疗在治疗恶性腹水方面取得了良好的效果,能够有效减少腹水的积聚,改善患者的生活质量,延长患者的生存期。

二、临床研究及治疗效果分析1.临床研究对于腹腔热灌注化疗治疗恶性腹水的效果,临床研究一直是学术界和临床医生关注的焦点。

大量的研究表明,腹腔热灌注化疗在治疗恶性腹水方面具有显著的疗效,能够明显减少腹水积聚,提高患者的生存率和生存质量。

一项针对恶性腹水患者进行的临床研究显示,腹腔热灌注化疗治疗后,患者的腹水明显减少,部分患者甚至出现了完全缓解的情况。

并且,在治疗后的随访中发现,患者的生存期明显延长,生存质量也得到了明显改善。

另一项临床研究则对比了腹腔热灌注化疗和静脉输注化疗的治疗效果,结果显示腹腔热灌注化疗组的患者腹水减少效果明显优于静脉输注组,且毒副作用较小,生存率和生存质量也更高。

2.治疗效果从临床研究的结果来看,腹腔热灌注化疗治疗恶性腹水的效果是显著的。

腹腔热灌注化疗能够减少腹水的积聚,改善患者的生活质量。

腹腔热灌注化疗能够提高患者的生存率,延长患者的生存期。

循证护理在腹腔热灌注化疗治疗恶性肿瘤患者中应用效果评价【摘要】本文旨在评价循证护理在腹腔热灌注化疗治疗恶性肿瘤患者中的效果。

首先介绍了循证护理的背景、目的和意义,然后解释了循证护理在恶性肿瘤治疗中的作用以及腹腔热灌注化疗的原理和方法。

接着讨论了循证护理在腹腔热灌注化疗中的应用及效果评价的指标。

最后总结了相关研究和临床案例,评价了循证护理在治疗中的应用效果,并提出了未来研究方向和临床应用建议。

通过本文的研究,可以更好地了解循证护理在腹腔热灌注化疗中的作用,为临床实践提供指导和借鉴。

【关键词】循证护理、腹腔热灌注化疗、恶性肿瘤、应用效果评价、指标、研究背景、研究目的、研究意义、作用、原理和方法、相关研究、临床案例、结论、未来研究方向、临床应用建议。

1. 引言1.1 研究背景恶性肿瘤是一种危害人类健康的严重疾病,其发病率和死亡率逐年增加,给患者的家庭和社会带来巨大的负担。

传统的治疗方法包括手术切除、放疗和化疗,但这些治疗方法常常不能彻底控制病情,容易导致肿瘤复发和转移,严重影响患者的生存质量。

在恶性肿瘤治疗中,腹腔热灌注化疗是一种新型的治疗方法,通过将高温化疗药物直接灌注至腹腔内,可以最大限度地减少化疗药物对正常组织的伤害,提高药物在病变部位的浓度,从而提高治疗效果。

循证护理是一种以循证医学为基础的护理方法,通过科学的证据和临床经验,为患者提供最合适的护理方式,可以有效提高治疗效果,减少并发症的发生。

本研究旨在评估循证护理在腹腔热灌注化疗治疗恶性肿瘤患者中的应用效果,为临床提供科学的依据和指导。

通过对相关研究和临床案例的分析,探讨循证护理在恶性肿瘤治疗中的作用,为未来的临床实践提供借鉴和指导。

1.2 研究目的研究目的:本研究旨在评价循证护理在腹腔热灌注化疗治疗恶性肿瘤患者中的应用效果。

通过系统性地搜集和分析相关文献,探讨循证护理在腹腔热灌注化疗中的作用机制,以及该护理方法对患者的治疗效果和生存质量的影响。

腹腔温热化疗在恶性肿瘤治疗中的应用

发表者:陈京龙1250人已访问

腹腔温热化疗率先由Spratt等1980年创立,这一技术用来预防胃肠道肿瘤和卵巢癌术后复发或远处转移或腹膜腔转移。

在西方国家和日本应用较为广泛。

近年来国内经大量的临床研究证实,确有预防胃肠道癌术后复发或远处转移的作用,尤其在预防胃肠道癌或卵巢癌术后肝转移和腹膜种植、转移有重要作用。

研究发现该方法对于腹腔、盆腔恶性肿瘤的治疗也取得了良好的效果,包括恶性肿瘤的肝转移,盆腔内的妇科肿瘤,胰腺癌,腹膜后恶性肿瘤及腹膜后、肠系膜等部位的淋巴结转移等。

腹腔温热化疗对消除癌性腹水效果尤为明显。

该方法临床应用广泛,副作用小,深受广大肿瘤工作者的青睐,被认为是继静脉化疗、动脉化疗之后的第三种化疗方法。

腹腔温热化疗的理论依据

腹腔温热化疗是将45℃左右的生理盐水约1500毫升—2000毫升注入腹腹腔,然后将某些较强渗透力的化学药物注入腹腔,使腹腔内的恶性肿瘤直接浸泡在含有化学药物的等渗盐水中,直接发挥抗肿瘤作用,也可通过门静脉、腹膜吸收发挥全身抗肿瘤效应。

由于化学药物在腹腔内停留时间较长,药物的药代动力学等因素发生改变,使得药物持续发挥抗肿瘤作用时间延长;再加上42.5℃以上的温度一方面可以直接杀伤癌细胞,另一方面又可以增加化疗药的敏感性及通透性等因素,抗肿瘤作用协同或相加。

腹腔温热化疗的相关机制

(1)温热效应(45℃生理盐水)对癌细胞作用机制:在分子水平上温热效应可使细胞膜上蛋白质变性,引起癌细胞自稳性下降;在细胞水平上,温热效应促使S期和M期细胞凋亡;在组织水平上,温热效应可使组织内形成微血栓,造成组织缺氧、酸中毒、营养缺乏,加速肿瘤细胞的变性、坏死。

一般认为,温热治癌的最佳温度42.5℃-45℃,低于41℃无明显疗效,高于45℃可能导致正常组织的不可逆损伤。

(2)腹腔内化疗药物对癌细胞的作用:可在腹腔内达到较高的药物浓度,增强对癌细胞的直接细胞毒作用。

(3)腹腔内温热效应与化疗药物的协同作用:温热效应可诱导肿瘤细胞膜超微结构发生改变,提高细胞膜对化疗药物的运转与摄取能力,破坏肿瘤细胞的代谢过程,从而促进化疗药物的细胞毒作用。

(4)腹腔内灌洗还有助于机械性地将脱落于腹腔内游离癌细胞冲洗掉,减少癌细胞种植于覆没的机会。

腹腔化疗药物药代动力学优势

药代动力学研究表明,腹腔内给药后,化疗药物主要经门静脉循环入肝,并经肝脏代谢后进入体循环。

与传统静脉化疗相比,腹腔化疗给药既可提高了腹腔内抗癌药的浓度,延长了药物与癌细胞的接触时间,故对经门脉转移入肝脏的癌栓和癌细胞有较强的杀灭作用。

用该方法药物浓度可以升高至血浆浓度的300倍。

浓度时间曲线下的面积(AUC)显著大于静脉给药,达数十倍至数百倍。

如IHCP时,腹腔液内5-FU的AUC约是血浆中的100倍,MMC腹腔内的AUC约是血浆中的70倍,DDP为17倍。

因而该方法具有局部药物浓度高,血浆药物浓度相对较低的特点,减轻了抗癌药物的全身不良反应,患者有较好的耐受性。

腹腔化疗药物及剂量选择

腹腔化疗药物选择应具备:(1)药物能直接通过组织内代谢转化物杀灭肿瘤细胞。

(2)药物具有较低的腹膜通透性。

(3)药物在血浆内能迅速被清除。

(4)药物和腹腔肿瘤有剂量—药物效应。

常用药物为顺铂60—100毫克、卡铂400-600毫克、5-FU 750—1000毫克、FUDR750—1000毫克、VP-16100—200毫克、MMC10—20毫克、BLM30—60毫克、HCPT20-30毫克、榄香烯油乳20—40毫升、鸦胆子油乳40—60毫升、IL-2 100—200万单位等。

对一个完整的化疗方案凡不适合腹腔给药的其他药物,可静脉给予(即双路化疗或双途径化疗),以达到整个化疗方案的治疗剂量。

腹腔温热化疗方法的实施

多采取单次直接腹腔穿刺注入法,按《医疗护理技术常规》操作。

穿刺成功后,无腹水患者接注射器,先灌入42.5℃-45℃生理盐水500—1000毫升,确保穿刺针在腹腔内,滴入溶解的化疗药物,然后用温生理盐水冲管,腹腔灌注生理盐水的总量达1500—2000毫升/次。

嘱患者变换体位,以利药物在腹腔内均匀涂布。

对于肝转移癌、胃癌、贲门癌等近心端肿瘤宜采取头低脚高位;对下腹部及盆腔肿瘤宜采取半仰卧位,以利药物作用在局部。

有腹水者,尽量抽尽腹水后再行以上操作。

腹腔温热化疗的疗效

Fujimoto等研究了IHCP结合外科手术治疗伴有腹膜转移的晚期胃癌患者,结果显示:腹腔内伴有少量腹腔转移的IHCP患者5年生存率41.6%,而对照组半数生存时间为110天。

19例腹膜广泛转移的患者,两组患者均于673天内死亡。

Kobayashi等用IHCP研究了伴有浆膜浸润的胃癌腹膜转移的临床效果,结果发现2年、4年、8年的生存率分别为86%、74%、66%;而对照组分别为78%、59%、50%。

IHCP组术后腹膜复发59例中仅1例,对照组67例中有17例,两者差异显著。

国内报道了IHCP方法治疗28例进展期患者,有效率为46.6%。

中晚期大肠癌患者37例, 近期有效率为87.5%。

李泽锋等用IHCP方法治疗30例消化道肝转移癌患者,其中11例伴有癌性腹水,结果IHCP组有效率为43.3%, 对照组为21.4%;癌性腹水IHCP组有效率为90.9%,对照组为37.5%。

徐鹏远等用TACE

配合IHCP治疗15例PHC患者,PR5例,MR7例;半年、1年、3年分别为93.3%, 73.3%, 13.3%。

影象学检查提示肿瘤坏死、液化。

12例AFP阳性的病人10例治疗后明显下降。

赵增虎等用肝动脉介入加IHCP治疗58例PHC患者,单独介入组有效率为39.7%, 联合组为64.3%。

颜世杰等采用卡铂IHCP方法治疗14例晚期卵巢癌患者,CR10例,PR3例,NC1例,总有效率为93%。

腹腔温热化疗的毒副作用及注意事项

化疗药物可能的毒副作用腹腔温热化疗均可能发生,如纳差、腹胀、腹痛、恶心、呕吐、骨髓抑制和肝肾功能损害等。

但多为一过性,经对症处理后多很快恢复。

较静脉化疗相比,程度较轻。

除此之外,腹腔穿刺及注射化疗药物不当导致的并发症已可发生。

减少腹腔穿刺化疗副反应和并发症的前提是成功的腹腔穿刺,注射药物时要确保化疗药物注入腹膜腔,严禁注入肠道或其他脏器。

一旦发生,将会酿成肠坏死或其他脏器坏死的后果。

对于无腹水或手术后腹膜粘连的患者,操作需仔细,应先注入生理盐水,观察针尖是否在腹腔内,同时也可使腹腔内先有一定的液体,防止注入药物时局部浓度过高。

腹腔灌注时,溶解药物的液体不宜过多,尽量避免长时间灌注化疗药而引起穿刺针活动引起腹腔外渗。

我们从1994年—2001年经2000余例次的腹腔穿刺温热化疗临床研究发现,注射完毕拔针前注入2%利多卡因5毫升和地塞米松5毫克可以预防化学性腹膜炎的发生。

除1例出现因注射药物不当引起局限性肠粘连外,无其他并发症发生。

一位复发的卵巢癌患者,共行腹腔穿刺化疗12次,未出现肠粘连和冰冻样腹。

故腹腔温热化疗是安全可靠的。