从“昭君出塞”看我国西汉和亲政策的政治效益

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:3

昭君出塞的历史意义是什么昭君简介昭君出塞给匈奴带来和平、安宁和兴旺。

后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境。

昭君出塞是中国历史上的一个故事。

后来也有根据这个故事创作的诗歌、琵琶曲、戏剧、电视剧等艺术作品。

昭君出塞的历史故事西汉到了汉宣帝当皇帝的时候,国力强盛。

那时北方的匈奴经过汉武和昭宣时代的轮番打击内部开始分裂相互争斗,结果越来越衰落,最后分裂为五个单于势力。

其中有一个单于,名叫呼韩邪,称藩归附汉朝并亲来长安朝觐汉宣帝。

汉宣帝死后,元帝即位,呼韩邪于公元前33年再次入朝,自请为婿。

元帝同意了,决定挑选一个宫女赐给呼韩邪。

单于得到了这样年轻美丽的妻子,又高兴又激动。

临回匈奴前,王昭君向汉元帝告别的时候,汉元帝看到她又美丽又端庄,可爱极了,很想将她留下,但天子又难于失信。

据说元帝回宫后,越想越懊恼,自己后宫有这样的美女,怎么会没发现呢?他叫人从宫女的画像中再拿出昭君的像来看,才知道画像上的昭君远不如本人可爱。

为什么会画成这样呢?原来宫女进宫时,一般都不是由皇帝直接挑选,而是由画工画了像,送给皇帝看,来决定是否入选。

当时的画工毛延寿给宫女画像,宫女们要送给他礼物,这样他就会把人画得很美。

王昭君对这种贪污勒索的行为不满意,不愿送礼物,所以毛延寿就没把王昭君的美貌如实地画出来。

为此,元帝极为恼怒,惩办了毛延寿。

王昭君在汉朝和匈奴官员的护送下,骑着马,离开了长安。

她冒着塞外刺骨的寒风,千里迢迢地来到匈奴地域,做了呼韩邪单于的妻子。

昭君慢慢地习惯了匈奴的生活,和匈奴人相处得很好,并把中原的文化传给匈奴。

昭君死后葬在大青山,匈奴人民为她修了坟墓,并奉为神仙。

昭君墓即青冢。

后为避司马昭之讳,昭君改称王明君。

王昭君简介王昭君(约公元前52-公元前19年),名嫱,字昭君,乳名皓月,西汉南郡秭归(今湖北省宜昌市兴山县)人,与貂蝉、西施、杨玉环并称中国古代四大美女,是中国古代四大美女之一的落雁,晋朝时为避司马昭讳,又称为明妃,王明君。

西汉和亲政策的影响摘要:和亲政策是我国古代处理民族关系的一种重要方式。

和亲开始于汉初,终于清代,对后世边疆民族政策产生了深远影响。

尤其是西汉时期的和亲政策对汉族和匈奴两个民族经济的发展、文化的交流和民族间的融合起了重大推动作用,更开启了西汉以后各朝代和亲的先河。

关键词:和亲;西汉;匈奴;乌孙;影响和亲也称“和蕃”,按班固的看法,和亲开始于汉初,“和亲之论,发于刘敬”,终于清代。

所谓和亲,是中国古代两个不同民族政权,尤其是中原王朝和边疆少数民族处理民族关系的一种重要方式。

在西汉时期,和亲政策对西汉与周边民族建立友好关系,促进社会稳定和经济文化的发展有一定的影响。

一、西汉初期与匈奴的和亲和亲政策是在美人计基础上产生的。

汉高祖七年(公元前200年),刘邦亲率军队北击匈奴,被围困在白登七天七夜。

最后陈平施美人计欲献美人给匈奴单于,匈奴阏氏怕汉女与之争宠,所以劝冒顿单于撤兵。

“白登之围”因此得以解脱。

但匈奴对西汉的威胁却丝毫没有解除,刘邦向娄敬询问安边之策。

娄敬鉴于美人计的使用,于是向刘邦提出了与匈奴和亲的主张。

高祖九年(公元前198年)刘邦派娄敬带着宗室的女儿假称公主送给冒顿单于作阏氏,开创了中国历史上以和亲作为外交工具的先河。

由此可见,西汉与匈奴的和亲是在迫不得已的情况下进行的。

一般新皇帝即位或是新单于立都有和亲进行,再就是匈奴每有较大规模的掳掠汉民之后双方就有和亲。

因此可以说,和亲是维持当时汉匈关系的一种有效手段。

西汉前期的和亲政策,巩固了封建统治,并促进了社会生产的发展,加强了汉族与匈奴族的文化思想上的交流;尤其有利于匈奴接受汉族先进的生产力和思想文化,从而加速了其封建化的进程;当然也使人们少受战争之苦,调动了他们的生产积极性,在西汉史上影响深远。

二、西汉中期与乌孙的和亲乌孙在匈奴的西面,是西域最强大的政权。

张骞第一次出使西域回来,就向汉武帝建议:“诚以此时厚赂乌孙,招以东居故地,汉遣公主为夫人,结昆弟,其势宜听,则是断匈奴右臂以也。

昭君出塞,不过是弱国外交的替罪羊作者:王贵成来源:《百家讲坛》2010年第15期著名的历史学家翦伯赞在《在大青山下》一节中提出了一个著名的观点:“然而现在还有人反对昭君出塞,认为昭君出塞是民族国家的耻辱。

我不同意这样的看法。

因为在封建时代要建立民族之间的友好关系……主要是依靠统治阶级之间的和解,而统治阶级之间的和解又主要取决于双方力量的对比,以及由此产生的封建关系的改善。

和亲就是改善封建关系的一种方式。

当然,和亲也是在不同的历史条件下出现的,有些和亲是被迫的,但有些也不是被迫的,昭君出塞就没有任何被迫的情况存在。

如果不分青红皂白,只要是和亲就一定加以反对,那么在封建时代还有什么更好的方法可以取得民族之间的和解呢?在我看来,和亲政策比战争政策总要好得多。

”那么,昭君出塞真的给汉朝赢得了几十年的和平吗?一个弱女子真有那么大的作用?和亲政策真的是一个好政策吗?其实,昭君出塞并非没有一点强迫的情况存在,这件事现在看来可以作为民族友好的象征,但在西汉当年却绝对是国家的一个耻辱,正因为如此,和亲政策未必要比战争政策好。

不客气地说,一个国家实行和亲政策,正是其软弱和无能的表现。

这个政策在实际上的作用并不像人们想象的那么大。

一王昭君,名嫱,昭君是她的字,西晋时因避司马昭名讳,改称明君或明妃。

西汉南郡秭归(今湖北秭归)人。

一般人都认为昭君深明民族大义,是为了国家前程才“主动”请求和亲的。

其实,昭君在“主动”二字后面所深藏的凄楚辛酸无奈之情,远非一般人所能理解。

昭君仪表绝丽,端庄高雅,年纪轻轻就被汉元帝选进宫去。

可从公元前38年进宫到和亲的前33年,五年时间里昭君竟没被皇帝临幸过一次。

正史没说原因,不过据晋葛洪的杂史笔记《西京杂记》记载,汉元帝后宫极盛,没有机会同所有宫女见面,就让当时善画人物、画技非凡,“为人形,丑好老少,必得其真”的著名画家毛延寿画下每个宫女的姿容,再根据画像的美丑来召幸。

宫女们为取宠于元帝,纷纷用重金贿赂毛延寿,希望把自己画得美些,独有秉性耿直的昭君自恃貌美,不肯行贿,结果被毛延寿故意画丑,致使她始终没有机会被元帝临幸。

汉朝历史事件之西汉和亲所谓和亲,一般是指中原王朝与边疆少数民族首领缔结的婚姻关系,这种关系是从汉高祖与匈奴的和亲开始的。

后来,少数民族的统治者也利用和亲来达到其某种政治目的,逐渐成为我国各族统治者处理民族关系的一种外交政策。

由于政治经济形势的好坏和军事力量的强弱,西汉时期的几次和亲的内容和效果也是有所不同的。

为了叙述的方便,西汉的和亲政策可分为三个时期来谈。

和亲是不同民族间的政治联姻,双方通过嫁娶公主来保持和睦相处的关系。

西汉同匈奴的和亲就是早期的典范。

汉初,天下初定,士卒疲于征战,刘邦采用娄敬建议,以汉朝宗室女嫁给匈奴单于为阏氏,岁送一定量的絮、缯、酒、食等给匈奴;双方约为兄弟;开放“关市”,两族人民互通贸易。

惠帝、吕后、文帝、景帝及汉武帝初年都采取了和亲政策。

这一政策相对缓和了军事冲突,有利于汉朝休养生息,促进了汉初经济的发展,加强汉匈两族的经济文化交流。

两汉后期,恢复和亲,“昭君出塞”就发生在这一时期。

西汉王朝不断依据自身的实力调整对匈奴的政策:汉武帝元光二年(公元前133年)以前,实行“和亲政策”,赢得了休养生息的机会,取得了经济的快速发展。

从汉武帝元光二年到元狩四年(前119年),实行“征讨政策”,不但没有征服匈奴,反而使汉朝国力衰退。

元狩四年以后,对匈奴实行“绥抚政策”,又使经济恢复发展起来。

从西汉王朝对匈奴民族政策的演变过程看,可以得出这样一个结论:只有在和平的社会环境中,社会才能健康发展,人民才能安居乐业。

一、以经济实力和综合国力强弱为出发点来决定是否和亲。

这一点又包含了两种情况:一是当中原王朝实力薄弱时期,为了求得边境安宁,不得不与少数民族和亲,如汉初刘邦与冒顿单于的和亲;二是当中原王朝势强力大时,少数民族为了寻求中原王朝的认可和支持,或由于向往中原先进生产及生活方式,主动向中原王朝请婚,如唐代西突厥的多次请婚。

二、通过和亲政策,达到“以夷制夷”的目的,如唐代就通过与突厥的和亲,使突厥贵族进入皇族,优待他们,利用他们比较熟悉本民族的优势,给他们封官加爵,从而达到对突厥的统治。

昭君出塞的历史意义有哪些

使西汉与匈奴和睦相处。

昭君出塞后西汉与匈奴50多年没有战争。

深远意义:促进了名族融合与经济发展。

昭君出塞带去了中原先进的文化与技术,促进了边疆地区的经济发展,同时也促进了汉族与其他少数名族的民族融合。

昭君出塞是中国历史上的一个故事。

王昭君,名嫱(音qiáng),字昭君,原为汉宫宫女。

公元前54年,南匈奴呼韩邪单于被他哥哥北匈奴郅支单于打败,向汉朝称臣归附,曾三次进长安朝觐天子,并向汉元帝自请为婿。

元帝遂选宫女赐予他。

昭君到匈奴后,被封为“宁胡阏氏”(阏氏,音焉支,意思是王后),象征她将给匈奴带来和平、安宁和兴旺。

后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境。

呼韩邪归汉与昭君出塞,既促使匈奴结束了多年的分裂和战乱,又为中原王朝的大一统奠定了基础。

此外,加强了双方的交流,使当时相对落后的少数民族必然产生对中原先进制度的向往,促使一些少数民效仿中原的制度。

昭君出塞使西汉与匈奴和睦相处。

昭君出塞的影响是什么

一、为汉朝和匈奴的长期稳定贡献出自己的力量。

她在匈奴极力宣传要两国和平。

二、传播两国文化,让匈奴和汉朝之间拥有更多精神和文化上的

交流。

她出塞完全是出于自愿,没有人逼迫。

昭君觉得不能违皇上之命,她觉得自己去匈奴为妻,可以为朝廷解匈奴之患;以前都是宗室女儿才有机会去匈奴和亲,正是因匈奴为汉朝藩臣,自己才有资格获得安国家,定社稷,息兵戎,静边戍的机会,可以青史留名。

由此可以看出昭君是一个非常有家国情怀的人。

西汉和亲简介和亲政策一共可以分别几个阶段本文导读:简介和亲是不同民族间的政治联姻,双方通过嫁娶公主来保持和睦相处的关系。

西汉同匈奴的和亲就是早期的典范。

汉初,天下初定,士卒疲于征战,刘邦采用娄敬建议,以汉朝宗室女嫁给匈奴单于为阏氏,岁送一定量的絮、缯、酒、食等给匈奴;双方约为兄弟;开放“关市”,两族人民互通贸易。

惠帝、吕后、文帝、景帝及汉武帝初年都采取了和亲政策。

这一政策相对缓和了军事冲突,有利于汉朝休养生息,促进了汉初经济的发展,加强汉匈两族的经济文化交流。

两汉后期,恢复和亲,“昭君出塞”就发生在这一时期。

西汉王朝不断依据自身的实力调整对匈奴的政策:汉武帝元光二年(公元前133年)以前,实行“和亲政策”,赢得了休养生息的机会,取得了经济的快速发展。

从汉武帝元光二年到元狩四年(前119年),实行“征讨政策”,不但没有征服匈奴,反而使汉朝国力衰退。

元狩四年以后,对匈奴实行“绥抚政策”,又使经济恢复发展起来。

从西汉王朝对匈奴民族政策的演变过程看,可以得出这样一个结论:只有在和平的社会环境中,社会才能健康发展,人民才能安居乐业。

和亲动机一、以经济实力和综合国力强弱为出发点来决定是否和亲。

这一点又包含了两种情况:一是当中原王朝实力薄弱时期,为了求得边境安宁,不得不与少数民族和亲,如汉初刘邦与冒顿单于的和亲;二是当中原王朝势强力大时,少数民族为了寻求中原王朝的认可和支持,或由于向往中原先进生产及生活方式,主动向中原王朝请婚,如唐代西突厥的多次请婚。

二、通过和亲政策,达到“以夷制夷”的目的,如唐代就通过与突厥的和亲,使突厥贵族进入皇族,优待他们,利用他们比较熟悉本民族的优势,给他们封官加爵,从而达到对突厥的统治。

外交政策这是中国历史上西汉王朝对当时的北方民族“匈奴”采取的一种外交政策。

和亲可以分为两个阶段,第一个阶段是汉朝主动送公主和大量的财物给匈奴,使他们停止对汉朝的骚扰,第二个阶段是汉武帝时期,是匈奴主动请求和亲。

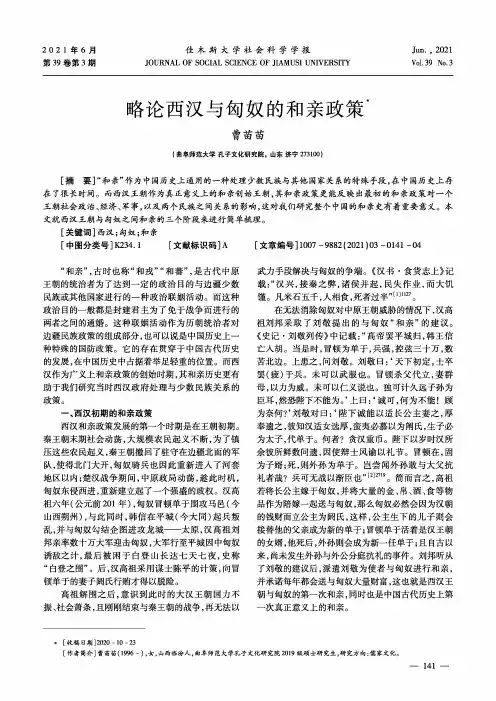

2021年6月第39卷第3期佳木斯大学社会科学学报JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE OF JIAMUSI UNIVERSITYJun.,2021Vol.39No.3略论西汉与匈奴的和亲政策”曹苗苗(曲阜师范大学孔子文化研究院,山东济宁273100)[摘要]“和亲”作为中国历史上通用的一种处理少数民族与其他国家关系的特殊手段,在中国历史上存在了很长时间。

而西汉王朝作为真正意义上的和亲创始王朝,其和亲政策更能反映出最初的和亲政策对一个王朝社会政治、经济、军事,以及两个民族之间关系的影响,这对我们研究整个中国的和亲史有着重要意义。

本文就西汉王朝与匈奴之间和亲的三个阶段来进行简单梳理。

[关键词]西汉;匈奴;和亲[中图分类号JK234.1[文献标识码]A[文章编号]1007-9882(2021)03-0141-04“和亲”,古时也称“和戎”“和蕃”,是古代中原王朝的统治者为了达到一定的政治目的与边疆少数民族或其他国家进行的一种政治联姻活动。

而这种政治目的一般都是封建君主为了免于战争而进行的两者之间的通婚。

这种联姻活动作为历朝统治者对边疆民族政策的组成部分,也可以说是中国历史上一种特殊的国防政策。

它的存在贯穿于中国古代历史的发展,在中国历史中占据着举足轻重的位置。

而西汉作为广义上和亲政策的创始时期,其和亲历史更有助于我们研究当时西汉政府处理与少数民族关系的政策。

一、西汉初期的和亲政策西汉和亲政策发展的第一个时期是在王朝初期。

秦王朝末期社会动荡,大规模农民起义不断,为了镇压这些农民起义,秦王朝撤回了驻守在边疆北面的军队,使得北门大开,匈奴骑兵也因此重新进入了河套地区以内;楚汉战争期间,中原政局动荡,趁此时机,匈奴东侵西进,重新建立起了一个强盛的政权。

汉高祖六年(公元前201年),匈奴冒顿单于围攻马邑(今山西朔州),与此同时,韩信在平城(今大同)起兵叛乱,并与匈奴勾结企图进攻龙城——太原,汉高祖刘邦亲率数十万大军迎击匈奴,大军行至平城因中匈奴诱敌之计,最后被困于白登山长达七天七夜,史称“白登之围”。

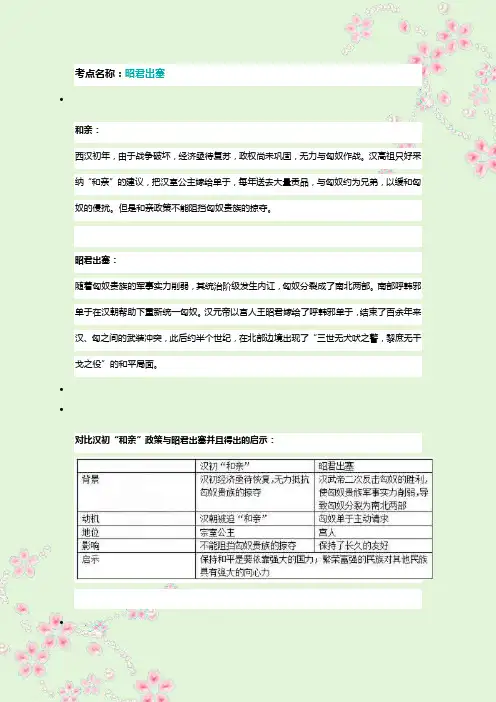

考点名称:昭君出塞

•

和亲:

西汉初年,由于战争破坏,经济亟待复苏,政权尚未巩固,无力与匈奴作战。

汉高祖只好采纳“和亲”的建议,把汉室公主嫁给单于,每年送去大量贡品,与匈奴约为兄弟,以缓和匈奴的侵扰。

但是和亲政策不能阻挡匈奴贵族的掠夺。

昭君出塞:

随着匈奴贵族的军事实力削弱,其统治阶级发生内讧,匈奴分裂成了南北两部。

南部呼韩邪单于在汉朝帮助下重新统一匈奴。

汉元帝以宫人王昭君嫁给了呼韩邪单于,结束了百余年来汉、匈之间的武装冲突,此后约半个世纪,在北部边境出现了“三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役”的和平局面。

•

•

对比汉初“和亲”政策与昭君出塞并且得出的启示:

•

如何评价昭君出塞:

昭君出塞后,结束了匈奴与汉朝的百年对抗,北方边境出现了“边城晏闭,牛马布野,三世无犬吠之警,黎庶无干戈之役”。

而且昭君的子孙后代也为匈奴与汉朝的友好关系作出了极大贡献;并且昭君出塞带去了中原先进的文化与技术,促进了边疆地区的经济发展,同时也促进了汉族与其他少数名族的民族融合。

•

•

昭君出塞:

•

•

另一种对昭君出塞的评价:

从女权角度出发,由于受到封建礼教的影响,我国古代的女性地位非常低下,无条件受到男性的支配。

在古代,很多女性无法追求真正的婚姻幸福,往往只是男权社会中权力和欲望的牺牲品。

•。

昭君出塞及其文化价值随着社会的发展,文化的传承和发展也变得越来越重要,而文化的价值也逐渐得到了广泛的认可。

文化是一种特殊的符号系统,反映着人们的传统习俗、生活方式和哲学思想等等方面,文化的价值随之而来。

昭君出塞则是一种非常具有文化价值的传统文化,它不仅传承了中国传统文化的精华,而且还展示了中华民族百折不挠、勇往直前的历史精神。

下面将从昭君出塞的历史背景、传说故事、文化影响等方面进行深入探讨。

一、昭君出塞的历史背景昭君出塞的历史背景可以追溯到汉朝时期,当时北方的匈奴不断侵扰中原,奏得汉朝的政治和经济严重受挫。

汉朝为了遏制匈奴的侵略,于是采用了一种独特的外交手段——姑息养贼,即送给匈奴一定数量的美女作为礼物,与之达成和平协议。

其中最出名的就是昭君出塞。

据史料记载,昭君即为汉朝太祖刘邦的曾孙女,其于汉武帝时期被选为宫女,后被赐婚给匈奴的单于,成为了他的侧室。

二、昭君出塞的传说故事昭君的传说故事一直是人们传诵的诗篇,这一段奇妙的历史故事不仅有着非常深入人心的情感因素,更是一个道德悖论的典型。

昭君与匈奴单于的故事已经成为了中国古代传说中的经典之一,被传颂至今。

这段传说故事是中国古代文化的创造性产物,凝聚了古代文化的智慧和真善美的价值观念。

在民间传说中,昭君充满了传奇色彩,她的故事也成为了中华民族文化中的一部分,影响着几代人。

三、昭君出塞的文化影响昭君出塞作为中国古代文化的代表作之一,具有非常深远的影响,被誉为中国文化的精华。

昭君出塞传说中蕴含了丰富的文化价值,如中华民族的优秀品质、古代道德观念等。

昭君出塞故事反映了中国历史上的国家政策,婚礼文化,外交关系等等方面,也反映了中国民间文化中的节日传统,例如“昭君出塞节”。

此外,它对中国民族精神、国家文化和民族文化的传承与发展具有重要意义。

结语:昭君出塞作为传统文化的重要代表,是中华民族文化的重要组成部分,具有丰富的文化价值。

对于我们来说,昭君出塞不仅是一种历史文化的继承,更是一种文化的启示。

从西汉的和亲政策说到昭君出塞[回溯文章]王昭君在过去的史学家眼中是一个渺小人物,在现在的史学家眼中还是一个渺小人物,然而在这个渺小人物身上,却反映出西汉末叶中国历史的一个重要侧面,民族关系的这个侧面。

从她的身上,我们可以看出公元前一世纪下半期汉与匈奴之间的关系的全部历史。

作为汉元帝掖庭中的一个宫女,王昭君不过是封建专制皇帝脚下践踏的一粒沙子;但作为一个被汉王朝选定的前往匈奴和亲的姑娘,她就象征地代表了一个王朝、一个帝国、一个民族,并且承担了这个王朝、帝国、民族寄托在她身上的政治使命。

不管王昭君自己意识得到或意识不到,落到她身上的政治使命是重大的。

根据历史记载,自从汉高帝接受娄敬的建议与匈奴冒顿单于缔结和亲以后,他的继承人惠帝、文帝、景帝一贯地奉行这种和亲政策,先后与匈奴冒顿单于及其子孙老上单于、军臣单于结为婚姻。

在汉初七十余年间,汉王朝与匈奴部落联盟统治集团之间,始终保持亲戚关系。

但是到了汉武帝元光二年(前133年)由于马邑地方的边境冲突,这种世代的亲戚关系,便宣告中断。

从汉武帝元光二年到汉元帝竟宁元年(前33年)昭君出塞之年,其间整整一百年,汉王朝与匈奴部落联盟统治集团之间,长期处于战争状态之中,而这种由双方统治阶级发动的相互掠夺的战争,不论谁胜谁负,对于两族人民来说,都是灾难。

昭君出塞之年,正是匈奴绝和亲一百周年,很明白寄托在她身上的政治使命是恢复中断了一百年的汉与匈奴之间的友好关系。

在一个多民族国家的历史中,两个兄弟民族的和解,不能说不是一个具有重大意义的历史事件,而王昭君在这个事件中扮演的角色,不能说不是一个重要角色。

当然,汉元帝的政府不会把它的全部匈奴使命交给这个年轻的、没有实际政治经验的姑娘,他们知道,在这个姑娘后面,还有一条万里长城。

但是不能因此就认为昭君出塞是汉王朝用真人真事表演的一出滑稽剧,以此作为战争中的插曲。

应该指出,昭君出塞这件事,对于汉王朝来说,是一个政策的转变,即从战争政策回到和亲政策。

王昭君出塞和亲王昭君出塞和亲汉朝时候,居住在我国北方的匈奴贵族经常扰乱边境的安宁。

汉朝对付匈奴的办法有两条:一条是派兵把匈奴打跑;另一条是把皇族的女儿嫁给匈奴的单于,也就是匈奴王,求得两家和和睦睦,叫做“和亲”。

多年以来,汉匈两族,有时候和好了,就像是一家人似的,有时候又翻脸不认人,打起仗来。

后来,匈奴出了个呼韩邪单于,诚心诚意地要同汉朝和好,结束那害族害民的战争,他曾经3次从北方到汉朝首都长安,朝见汉朝皇帝。

汉朝皇帝每一次都十分隆重地设筳接待他,走得时候,还送给他许多贵重的礼物。

呼韩邪单于第3次来到长安之时,正好是汉元帝当皇帝的时候。

他从北方带来许多礼物,有健壮的战马、上乘的羊皮和狐皮等,送给汉元帝。

有一天,呼韩邪单于十分真诚地向汉元帝提出一个要求,说:“汉王,我呼韩邪还没有婚配,想娶一位汉家姑娘,当汉家的女婿,不知行不行?”汉元帝捋了捋胡须,问:“哦,你想娶位汉家姑娘?这是为什么?你是匈奴王,美丽的大草原上有许多美丽动人的姑娘。

为什么一定要娶汉家姑娘呢?”呼韩邪单于想了想,回答道:“我愿意和汉朝结亲,保证两家永远和好!”汉元帝一听,两眼闪射出光彩,连连说道:“好,你这个想法好!我答应你这个要求,过几天就让你在宫中选一位美丽的姑娘。

”朝见结束后,汉元帝立刻派大臣到后宫给宫女们传话:“谁愿意嫁到北方匈奴去,皇帝就把她当亲生女儿看待。

”宫女们都是从民间选来的,虽然不愿意一辈子呆在皇宫里,可一说远离家乡,远离父母,到匈奴去,那谁也不乐意。

两天过去了,宫女们没有一个人报名,这可急坏了汉元帝。

正在这时,有个宫女叫王嫱,又叫王昭君,自愿报了名,愿意离开长安,嫁到匈奴去。

王昭君从小就失去了母亲,15岁时父亲为守边塞同匈奴族打仗,结果战死在沙场。

是汉宫中的姑妈姜夫人照顾、抚养了她。

16岁时,王昭君被姑妈送进了汉宫,从此她长年住在深宫里,既见不到皇帝,又不能去宫外走动,虽然有吃有穿,但总是呆在墙院里,过着与世隔绝的寂寞生活。

西汉的和亲政策述评【摘要】西汉对匈奴的“和亲”政策几乎贯穿于西汉两百年历史,历经确立、不稳定、中断、重新确立、稳定、断绝,虽然曲折,但是历史的必然。

“和亲”政策对汉族和匈奴的融合起了极大的推动作用,开启了西汉以后各朝代“和亲”的先河。

【关键词】西汉匈奴和亲民族融合和亲,又可称和蕃,是指我国古代社会中,君王将自己或宗室的女儿以和亲公主的身份嫁给藩属国或地位较低的“番邦”君主以示两国友好,它不同于一般的民间通婚,具有很强的政治性、复杂的背景和目的,既是一种通婚形式,更是一种民族政策。

西汉的和亲政策始于汉高祖时期,其主要实施对象是当时北部边疆的一个少数民族——匈奴族。

从汉高祖开始执行这一政策到汉武帝对匈奴展开反击战争,这一政策实施了近70年。

在这一时期里,面对匈奴的多次侵扰,西汉政府无力反击,只能进行联姻,用亲戚关系以图对匈奴的南下形成一定的约束。

从这一点上看,西汉政府的和亲政策是一种被迫的形式,史学界历来对此褒贬不一。

在我看来,任何政策的出台都有其特定的社会历史背景。

下面我们将从他们各自的社会历史背景方面进行简单分析。

一、西汉和亲政策的社会历史背景。

首先,我们从匈奴方面来讲。

匈奴是古代蒙古大漠和草原上的游牧民族,大部分生活在戈壁大漠,最初的政治经济中心在今天的内蒙古自治区的河套及大青山一带,后移居漠北,因经常的自然灾害给其畜牧业生产与生活带来很大的祸害。

因而他总是力图向漠南扩展,希望取得其广阔肥沃的土地为牧场,并经常对中原地区进行掳掠和侵扰。

匈奴的崛起时期开始于冒顿单于的继位,冒顿单于继位后,开始对外扩张。

在大败东胡王之后,随即并吞了楼烦、白羊河南王(匈奴别部,居河套以南),并收复了蒙恬所夺的匈奴地及汉之朝那(今宁夏固原东南)、肤施(今陕西榆林东南)等郡县。

并对汉之燕、代等地进行侵掠。

向西进击月氏,老上单于继位后,大败并杀死了月氏王,迫使月氏向西域迁徙。

北方及西北一带的丁零、浑庾、屈射、鬲昆、薪犁等部族先后臣服于匈奴。

成语典故之昭君出塞在中国古代历史上,汉族统治者与少数民族首领为了实现特定的政治目的,通过婚姻缔结盟约的做法,被称为“和亲”。

这一策略主要用于缓和边疆局势,维持边境和平。

尤其是在匈奴势力强大的秦汉时期,汉朝迫于匈奴的威胁,曾多次采取和亲政策,试图用婚姻联盟来换取相对的安宁。

匈奴的崛起与汉朝的困境匈奴是古代中国北方的一支强大的游牧民族,以善骑射和擅长军事闻名。

他们频繁南下骚扰中原地区,给汉朝的边疆带来巨大的压力。

汉初,由于国力尚未完全恢复,无法与强大的匈奴正面对抗。

为了避免无休止的战争,汉高祖刘邦在击退匈奴失败后,被迫采取了一种较为缓和的手段——和亲。

和亲政策的核心是通过联姻稳固汉匈之间的关系。

汉朝将皇室或宫女嫁给匈奴的单于,以此换取和平。

和亲政策并不完全是汉朝的无奈之举,也是当时维护国家安全的一种明智选择。

通过联姻,汉朝暂时缓解了匈奴的威胁,争取到了宝贵的时间来恢复国力。

匈奴内部的分裂与汉朝的机会时间进入汉宣帝时期,匈奴的内部出现了明显的分裂。

匈奴的强盛在这段时间里逐渐走向衰弱,尤其是单于之间的内部斗争加剧,分裂为两个对立的阵营:呼韩邪单于与他的对手。

呼韩邪单于在内斗中处于劣势,他意识到,想要重新掌控整个匈奴,必须借助汉朝的力量。

呼韩邪单于决定向汉朝表示归顺。

他曾两次亲自到长安,拜见汉朝皇帝,表达愿意归附汉朝的意愿。

他的诚意得到了汉朝的认可,汉朝政府不仅欢迎他的到来,还愿意在军事上给予支持。

呼韩邪单于希望通过与汉朝结盟,借助汉朝的力量消灭敌对势力,重新统一匈奴。

在汉宣帝的支持下,呼韩邪单于逐渐稳固了自己在匈奴中的地位。

王昭君与呼韩邪单于的和亲公元前33年,呼韩邪单于第三次前往长安,希望通过与汉朝再度联姻,进一步巩固双方的友好关系。

他向当时的汉元帝提出,愿意成为汉家的女婿,以和亲的方式恢复两国间的和平友好关系。

汉元帝欣然同意,随即在宫女中进行选拔,寻找一位愿意出嫁的女子。

此时,一位叫王昭君的宫女自愿提出愿意前往匈奴和亲。

昭君出塞的历史意义是什么昭君出塞的历史意义是什么昭君出塞的故事,从西汉到元初,经历了一个演变过程。

下面是小编为大家整理的昭君出塞的历史意义是什么,仅供参考,欢迎阅读。

昭君出塞的历史意义是什么?昭君出塞给匈奴带来和平、安宁和兴旺。

后来呼韩邪单于在西汉的支持下控制了匈奴全境。

昭君出塞是中国历史上的一个故事。

后来也有根据这个故事创作的诗歌、琵琶曲、戏剧、电视剧等艺术作品。

昭君出塞的历史故事西汉到了汉宣帝当皇帝的时候,国力强盛。

那时北方的匈奴经过汉武和昭宣时代的轮番打击内部开始分裂相互争斗,结果越来越衰落,最后分裂为五个单于势力。

其中有一个单于,名叫呼韩邪,称藩归附汉朝并亲来长安朝觐汉宣帝。

汉宣帝死后,元帝即位,呼韩邪于公元前33年再次入朝,自请为婿。

元帝同意了,决定挑选一个宫女赐给呼韩邪。

单于得到了这样年轻美丽的妻子,又高兴又激动。

临回匈奴前,王昭君向汉元帝告别的时候,汉元帝看到她又美丽又端庄,可爱极了,很想将她留下,但天子又难于失信。

据说元帝回宫后,越想越懊恼,自己后宫有这样的美女,怎么会没发现呢?他叫人从宫女的.画像中再拿出昭君的像来看,才知道画像上的昭君远不如本人可爱。

为什么会画成这样呢?原来宫女进宫时,一般都不是由皇帝直接挑选,而是由画工画了像,送给皇帝看,来决定是否入选。

当时的画工毛延寿给宫女画像,宫女们要送给他礼物,这样他就会把人画得很美。

王昭君对这种贪污勒索的行为不满意,不愿送礼物,所以毛延寿就没把王昭君的美貌如实地画出来。

为此,元帝极为恼怒,惩办了毛延寿。

王昭君在汉朝和匈奴官员的护送下,骑着马,离开了长安。

她冒着塞外刺骨的寒风,千里迢迢地来到匈奴地域,做了呼韩邪单于的妻子。

昭君慢慢地习惯了匈奴的生活,和匈奴人相处得很好,并把中原的文化传给匈奴。

昭君死后葬在大青山,匈奴人民为她修了坟墓,并奉为神仙。

昭君墓即青冢。

后为避司马昭之讳,昭君改称王明君。

王昭君简介王昭君(约公元前52-公元前19年),名嫱,字昭君,乳名皓月,西汉南郡秭归(今湖北省宜昌市兴山县)人,与貂蝉、西施、杨玉环并称中国古代四大美女,是中国古代四大美女之一的落雁,晋朝时为避司马昭讳,又称为"明妃",王明君。

昭君出塞文化价值分析本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!昭君出塞是西汉时期众多和亲事件中的一件,但它所产生的历史影响却和其他和亲不一样。

在汉朝势力远在匈奴势力之上的背景下抉择出塞和亲,对汉匈关系持续友好发展产生了深远的影响。

昭君出塞,蕴含了丰富的精神文化价值,汉朝的和平共处思想,王昭君容貌之美与高尚的品格都为后人所崇敬。

历来学者对昭君出塞所蕴含的文化价值有众多的探讨,其结论主要表现在三个方面:“和”文化、“爱国主义”文化和“美”文化。

本文试图进一步探求昭君文化的内涵,并从人类学理论角度更深层次的分析昭君文化的新价值,希望批评指正。

一公元前206年西汉建立,在汉初的六十多年年里汉朝派公主与匈奴进行和亲。

经过初期的休养生息,汉朝的势力逐渐强大,到公元前140年武帝即位以后,汉朝开始对匈奴出征。

经过几次大的战役,匈奴势力被大大削弱。

公元前71年,汉宣帝时期,汉与乌孙联合彻底打败匈奴,从此匈奴无力与汉朝对抗。

公元前60年以后,匈奴统治集团发生内讧,先有五单于争立,继有郅支单于与呼韩邪单于的对抗。

呼韩邪单于被郅支单于打败,由单于庭出走。

呼韩邪单于率领部下向南胡汉边塞靠近,并派儿子右贤王铢娄渠堂到汉朝。

汉宣帝甘露三年正月(公元前55年),呼韩邪单于亲自来汉朝觐见汉宣帝,向汉朝求助。

汉宣帝送给呼韩邪单于三万四千斛粮食,并派高昌候董忠和车骑都尉韩昌护卫。

公元前53年,呼韩邪单于再次来到汉朝。

公元前33年,呼韩邪单于第三次来到汉朝,请求和亲。

王昭君,字嫱,汉朝南郡即今天的湖北兴山人。

公元前36年,被选为宫女进入汉宫。

王昭君“入官数岁,不得见御”[1],未得到皇帝的宠幸。

公元前33年,呼韩邪单于来到汉朝,向汉元帝上书“愿婿汉氏以自亲”请求和亲。

汉元帝答应了呼韩邪单于的请求,决定在后宫选一名宫女赐予单于。

于是在后宫甄选了五位宫女,王昭君在列。

从“昭君出塞”看我国西汉和亲政策的政治效益

作者:张津嘉

来源:《文存阅刊》2018年第03期

摘要:西汉前后两百年,我国版图基本确定,民族基本形成,政治制度基本创建,学术思想基本奠定,这些成就都归因于当时较为合理的内外政策。

其中对外关系中较为关键的就是处理同我国历史上第一个强大的边疆草原军事帝国、周边各民族中最强大的民族——北方匈奴民族的关系,而“和亲”正是处理这一关系的基本方式。

其中“昭君出塞”是西汉众多和亲事件中的一件,但他产生的历史影响却和其他和亲不一样。

“昭君出塞”对西汉时期汉匈关系的改善有着重要的积极意义,历来围绕着昭君出塞形成了丰富的文化价值。

文章从昭君出塞故事中发现其中所蕴含的政治效益,并联系了我国的实际,提出一些自己的反思。

关键词:昭君出塞;和亲政策;现实基础;政治效益

一、“昭君出塞”之史实

西汉王朝建立后,匈奴不断南侵,黄河流域汉族人民的生命财产遭到重大损失。

汉武帝登位后,任命卫青、霍去病等几次大规模出征匈奴,匈奴损失惨重,畜牧业生产受到破坏,而迁徙至漠北之地,匈奴内部又发生分裂,力量进一步削弱,汉匈关系走向缓和,匈奴希望和汉和亲。

宣帝后期,呼韩邪单于在争位中得胜,但力量很弱,又被郅支单于战败,只有归附汉朝,才能转败为胜,于是要求到长安朝见宣帝。

王嫱也就是王昭君,这位出生在长江边秭归县的绝代美女,入宫为宫女后,生活孤寂悲凉,她正直刚强,不愿买通太监,因而无从得见皇帝。

单于求亲,她自请愿出行为阏氏。

她离别了繁华的中原大地,离别了父母家乡,孤身到达塞外的沙漠草原嫁给单于为妻。

她出嫁两年后,呼韩邪单于去世,她上书汉武帝要求回归汉朝,汉武帝令她“从俗”,她不得不按照匈奴的“父死,妻其后母”[1]的习俗,下嫁给呼韩邪的长子复株累单于为妻。

她在匈奴生了一男一女。

汉匈一直团结友好,和平相处,对汉匈两族的社会经济发展和经济文化交流起了积极的作用。

二、和亲政策的政治效益

在阶级社会,民族关系受着阶级关系的制约和影响。

通过国家关系表现出来的“和亲政策”其作用和意义都超出了狭隘的阶级范围,对汉匈民族产生了巨大的影响。

作为匈奴来说,经济文化水平高于本民族的西汉把汉女及大量的财物无偿送给自己,完全不需要付出战争的代价,就可以娶到美貌的汉女,得到大量的财物供自己享受,又能扩大自己的政治影响,巩固自身的统治,当然是求之不得的事,没有什么理由不接受这样的“和亲政策”。

对汉王朝来讲,尽量笼

络匈奴贵族,赐给大量金银财宝,及时处理可能导致汉匈关系恶化的事件,对不明真相的事件采取谨慎的态度,最重要的是为了避免因施政不当而引起的带民族色彩的反抗,以收羁靡之效。

[2]和亲政策同样如此,其作用是不言而喻的。

历史事实也已证明,战争使汉匈两个民族的社会经济遭到严重破坏,给两个民族的人民带来了无穷的灾难。

而西汉用絮缯酒米等物,争取边陲休宁,对巩固和稳定汉帝国的统治起了重要的作用。

从汉初和亲政策所起的历史作用看,和亲政策的实施,节制了战争,符合广大人民的要求,达到了西汉政权休养生息的目的,增进了匈奴与汉王朝的感情。

血缘、婚缘关系虽然不完全是友好、和平的象征,但是血缘、婚缘关系仍旧是一种比其他关系更亲密、更友好的关系。

汉匈联姻毕竟从一定程度上节制了匈奴的南侵,使西汉争取到了若干年的时间休养生息,恢复和发展生产,集中力量平定诸侯叛乱,对保证汉政权的稳定和社会经济的发展及军事力量的强大都是有益的。

对维持边境的安宁,对两个民族安居乐业,对保护北方人民的生命财产同样具有重大的历史意义。

三、西汉和亲政策的反思

(一)和亲政策能否实现,国家实力起到重要作用

在西汉刚刚建立的时候,由于军事实力与匈奴实力悬殊相差较大,因此这时的和亲政策明显带有屈辱的性质,这是西汉政府作为缓解民族冲突的权宜之计。

但随着西汉政府经济、军事实力的不断强大和发展,他们完全掌握了和亲政策的主导权,匈奴政府则更多的处于被动的地位,这可以看出国家实力是和亲政策的决定性因素。

(二)和亲政策能否实现,均以双方趋于平等为基础

封建社会受社会制度的制约,是不可能有真正意义上的民族平等,多表现为大民族对小民族的“压榨”。

然而在西汉政府的和亲政策中,我们或多或少看到一些平等的影子。

因此,作为一个多民族国家的中央政府是有必要对少数民族地区和人民采取一些与内地不同的政策,在原则范围内适当做出一些让步。

(三)和亲政策的实现促进双方共赢

和亲政策促使边疆地区和汉族地区和平稳定局面的出现,促进了少数民族地区生产技术的革新、文化上的进步。

同时汉族地区受到少数民族地区的影响,生活也更加丰富多彩。

双方共赢局面的形成是因为和平的环境起到了重要的作用,不得已的情况下才进行战争,战争对于双方都是没有好处的,这个观点在汉匈发展史上是这样的,在当代也同样适用。

世界的主旋律是和平与发展,古人的历史实践已经表明,只有维系世界和平,促进和谐世界的构建,人类文明才会得到延续和发展。

因此,和亲政策并非是单纯地把汉朝公主嫁给匈奴单于的婚姻关系,汉朝的许婚,完全是一种政治行为。

其历史作用和现实意义是深远的,它表现在政治、经济、思想观念以及语言、

习俗、服饰等诸多方面,是积极的、值得肯定的。

它有利于国家社会经济文化发展,有利于汉匈民族之间的团结友好。

参考文献:

[1]史记·匈奴列传(第十册)[M].北京:中华书局,1959,(9).

[2]解读和亲的政治智慧[J].曹国宁.甘肃高师学报.2008(04).

[3]略论西汉对匈奴的“和亲政策”[J].廖健太.兰州大学学报(社会科学版).2007(03).

[4]中国古代和亲的文化影响[J].崔明德.民族研究.2003(03).

[5]论汉朝与匈奴的和亲政策[J].刘先照,韦世明.中央民族学院学报.1978(01).

作者简介:

张津嘉(1994年—),女,硕士,思想政治教育。