西汉的社会经济与政治

- 格式:doc

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:5

汉朝的辉煌与衰落汉朝是中国历史上一个重要的王朝,它在漫长的历史进程中展现了辉煌的光芒,但最终也走向了衰落。

本文将从汉朝的政治、经济、文化等多个方面,探讨其辉煌和衰落的原因。

一、政治辉煌汉朝是中国历史上第一个统一的中央集权政权。

刘邦建立了西汉,开始了汉朝的统治。

西汉的统治者深得民心,社会秩序稳定,迅速恢复了战乱后的秩序,实现了国家的统一。

随后的东汉时期继承了西汉的政治制度,发展了朝廷官制,建立了一套相对稳定的行政体系,并保持了相对独立的中央集权。

二、经济繁荣汉朝时期经济繁荣,封建制度稳定,土地私有制基本确立,农业生产大大提高,人口增加。

农业技术的进步推动了农业的发展,同时还形成了以手工业为主的城乡经济体系。

开发和利用水利工程也得到了大力推动,提高了农田灌溉和排水系统,增加了农田的利用率。

繁荣的经济为政府提供了丰富的税收,也促进了商业和贸易的发展。

汉朝还开辟了丝绸之路,与其他国家进行繁荣的贸易。

三、文化繁荣汉朝时期,传儒家思想取代了先秦时期的百家争鸣。

儒家思想成为了汉朝的官方思想,并受到了社会各个阶层的广泛认同。

司马迁的《史记》被誉为中国历史上第一部纪传体通史,在文化史和历史学发展上具有重要影响。

此外,在科技、文学、音乐等方面也取得了重要的成就,如张衡的地动仪和史书,汉赋的发展等。

然而,汉朝的辉煌最终走向了衰落。

以下是一些导致汉朝衰落的原因:一、宦官干政东汉末年,宦官势力逐渐壮大,对朝政产生深远影响。

他们将官员任免权掌握在手,酿成了一系列政治腐败的问题。

宦官干政导致官员的选拔和任用不再按照能力和品德进行,使得朝廷腐败不堪,权臣掌握大权,加剧了社会的不平等和不公。

二、内外夷狄侵袭东汉末年,外族侵略逐渐加剧,特别是北方的匈奴入侵频繁。

长期的战乱使国家财政紧张,军队的实力衰退。

汉朝政府因此征发大量的士兵和农民参与战争,使得社会生产力和经济受到影响。

三、分封制度的腐败汉高祖时期实行的分封制度是为了达到分权和平衡各方势力的目的。

西汉时期的政治经济文化西汉,又称前汉,与东汉合称汉朝,是继秦朝之后的大一统王朝,共14帝、1主(傀儡皇太子孺子婴),历210年。

下面是有西汉时期的政治经济文化,欢迎参阅。

西汉时期的政治经济文化汉武帝即位之初,一方面政治形势比较稳定,国家经济状况也相当好,另一方面诸侯王国的分裂因素依然存在,潜在威胁还不小.所以,他在继续推行景帝各项政策的同时,采取了一系列强化中央集权的措施.政治:在政治方面,采纳主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱汉初分封的诸侯国势力,加强监察制度等.汉武帝还变古创制,包括收相权、设刺史、立平准均输等重大改革与创制,建立了一套系统完整的政治制度.这种法制传统,成为此后二千年间中华帝国制度的基本范式.?军事,对外友好:在军事方面,主要是集中兵权,充实了中央的军事力量;改革兵制.派卫青,霍去病出击匈奴,使北部边郡得以安定,派张骞出使西域,开括了西北边疆:开通了西汉联系西域以至中亚给地通道经济:在经济方面,采取重农轻商,整顿财政,颁布“算缗”、“告缗”令,征收商人资产税,大力打击奸商;又采取桑弘羊建议,将冶铁、煮盐收归官营,禁止郡国铸钱,统一铸造五铢钱;设置平准官、均输官,由官府经营运输和贸易,大大增强了国家经济实力.同时兴修水利,移民西北屯田,实行“代田法”,有利于农业生产的发展.在经济方面还有一条重要的举措,就是将当时的货币进行统一.思想:在思想方面,采纳董仲舒的建议.罢黜百家,独尊儒术的建议,使儒学成为了中国社会的统治思想,大力推行儒学,在长安设太学.儒家学说成为中国封建统治正统思想,一直延续了两千多年,对后世中国政治、社会、文化产生了深远的影响.人事:汉武帝也非常注重人才的开发,他确立了察举制度,是中国有系统选拔人才制度之滥觞,对后世影响很大.汉武帝进行了人类历史上第一次人口统计.意义:西汉进入鼎盛时期,也是中国封建时代的第一个鼎盛局面. 西汉时期的经济西汉时期牛耕和铁器的使用非常普遍,手工业也获得了巨大的发展。

高三西汉历史知识点总结西汉王朝是中国历史上重要的朝代之一,在其长达400年的历史中,涌现出了众多的历史事件和人物。

本文将对高三历史考试中的西汉历史知识点进行总结,以帮助同学们更好地复习和备考。

一、西汉的建立西汉的建立源于汉高祖刘邦在公元前202年终结了秦朝统治,自立为汉王。

刘邦实行刘姓世袭制,开创了西汉王朝。

刘邦的统治时期,实行了一系列的改革措施,如废除了中央集权的政策,建立了县官制度,推行了土地均分制度,从而得以巩固自己的统治地位。

二、西汉的政治制度西汉王朝实行的是封建制度,其中最重要的职位是皇帝。

除了皇帝外,还有太后、皇后、太子等官员。

西汉朝廷设有丞相、大司马、太尉等重要官职。

此外,朝廷还设有宰相、御史等衙门,以监督政务。

三、西汉的经济发展西汉时期,经济得到了迅猛的发展。

汉朝政府实行了农业兴国政策,提倡农业生产和土地开发。

西汉统治时期的农业技术进步,使得农业生产大幅度增长,农民的生活水平也得到了提高。

此外,西汉朝廷还大力发展手工业和商业,推行和谐税制,促进了经济的繁荣和发展。

四、西汉的文化繁荣西汉时期,文化艺术得到了蓬勃的发展。

在文学方面,西汉时期出现了许多杰出的文学家,如司马迁的《史记》成为了古代史学的巅峰之作。

在艺术方面,西汉时期出现了精美华丽的陶瓷制品,以及演绎绣等工艺品。

在教育方面,西汉朝廷提倡儒学,将儒家思想正式确立为国家的正统思想。

五、西汉的外交政策西汉朝廷在外交政策上以和平为主导。

通过与匈奴、南越等民族的争战与外交手段,巩固了边疆,确保了国家的安全。

同时,西汉还开展了与西域的交流,开辟了丝绸之路,促进了中西方文化的交流与融合。

六、西汉的衰败和灭亡西汉王朝在汉武帝时期达到了顶峰,但随后出现了一系列内外因素的影响,导致了西汉的衰败和灭亡。

其中最重要的因素是宦官干政、权臣专权以及地方豪强的割据。

这些因素削弱了中央政权的统治能力,导致了社会动荡和政治不稳定。

最终,西汉王朝在公元前9年被王莽推翻,结束了长达400年的统治。

西汉初期的治国思想、方针政策及社会效果(新乡学院历史系:杨进成)经过四年的楚汉之争,西汉建立之初,由于战争的影响,社会生产遭到严重的破坏,生产力低下,经济凋敝,国破民穷.如当时汉天子刘邦在汉初竟然找不到六匹同样颜色的马来拉车,而丞相连马也没有,只能坐着牛车去上朝。

十分形象地说明了汉初的状况。

在这样的背景下,汉初统治者选择了黄老思想作为治国思想.汉初选择黄老思想的原因主要有以下几个方面.首先,经过长期战乱,经济凋敝,国力十分弱。

从秦末农民起义到四年的楚汉之争,战争使社会生产遭到了严重的破坏.其次,汉初统治者吸取了秦灭亡的教训.秦朝建国以后,尊奉法家思想,非但没有发展生产,与民休息,反而大兴土木,滥用民力,推行酷法,超出了国家经济和百姓承受力,激化了阶级矛盾。

从秦末农民战争中走出来的汉初布衣卿相们,要恢复经济,稳定统治,必须了解秦亡原因,了解老百姓需要什么。

秦短暂而亡,源于它的暴虐轻民,不修文教,是其尊法统治破产的标志。

汉初的统治者们处处以秦亡为戒,如刘邦大封诸侯王就是一例。

秦败亡的历史教训,使汉初统治者如惊弓之鸟,时时影响着汉廷的决策.故汉初反秦之弊,使黄老思想再次得宠。

再次,汉初黄老思想的选择与民众的情绪有关,长期战乱给人民造成了巨大的灾难,民众急需休养生息,而黄老思想的主张适应了这一需求。

最后,就是汉初统治者对黄老思想的偏爱,这也是选择以黄老思想为统治思想的原因之一.黄老思想是中国战国时期的思想流派,尊传说中的皇帝和老子为创始人。

黄老之学始于战国盛于西汉,假托皇帝和老子的思想,实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。

黄老之学继承、改造了老子“道”的思想,认为“道”作为客观必然性,“虚同为一,恒一而止”,“人皆用之,莫见其形”。

在社会政治领域,黄老之学强调“道生法”,主张“是非有分,以法断之,虚静谨听,以法为符”。

认为君主应“无为而治”,“省苛事,薄赋敛,毋夺民时”。

汉初统治者在选择了黄老思想作为治国思想的前提下,在黄老思想的指导下采取了一系列方针政策。

西汉的经济政治文化西汉(前202年;8年12月)是中国历史上继秦朝之后的大一统王朝,共历十二帝,享国二百一十年,又称前汉,与东汉统称为汉朝。

下面是有西汉的经济政治文化,欢迎参阅。

西汉的经济政治文化“楚汉之争”:封建统治者争夺地位的战争。

豪强地主势力发展;外戚宦官专权;封建割据局面形成;政治:1.中央集权制度的巩固1)中央集权的发展①汉初采用郡国并行制;★刘邦推行郡县制的同时.又分封同姓诸侯王,想以此巩同皇权、稳定刘氏的天下。

★汉景帝平定了“七国之乱”中央和封国之间的矛盾日益激化。

汉景帝时吴王刘濞联合其他六国诸侯王发动叛乱,史称“七国之乱”。

②汉武帝刘彻实行“推恩令”“附益之法”,规定:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外.其他子弟可分割王国的一部分土地成为列侯,由郡守统辖。

结果王国越分越小.力量削弱。

这进一步加强了中央集权。

③中央御史大夫,地方设刺史,加强对地方的监督。

后期分全国为13州(监察区),设刺史,负责监察诸侯和地方高官。

东汉时刺史全力日增,至东汉末年发展为州郡县三级。

④大败匈奴;张骞出使西域,开通丝绸之路(从长安出发到中亚细亚到欧洲)2)君主专制的演进中枢权力机构的变化:汉武帝时重用身边侍从、秘书等工作的人,削弱相权。

形成“中朝”;;决策机构。

以丞相为首的三公九卿组成的机构称为“外朝”;;执行机构东汉光武帝扩大尚书权力,使尚书台成决策和发号施令的为中枢机构3.)汉初休养生息政策(文景之治),汉武帝时期外儒内法4.)选官、用官制度的变化汉:察举制,举孝廉经济:1.农业生产的发展①铁器改进推广;犁壁;一牛挽犁牛耕法。

②水利:漕渠、白渠、坎儿井和东汉王景治黄河。

③播种耧车。

2.手工业:两汉出现高炉炼铁和炒钢技术,煤炭作燃料;东汉杜诗发明的水力鼓风冶铁工具水排;东汉晚期烧制出成熟的青瓷;丝织业发达陆路、海上“丝绸之路”3.商业的发展:①推行重农抑商政策。

汉高祖“乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之”;并严禁商人购置土地;实行盐铁官营等,全面控制工商业。

西汉时期的经济繁荣与商业发展西汉时期是中国历史上繁荣昌盛的时代之一,经济的腾飞和商业的发展为当时的社会带来了繁荣与活力。

本文将从政治经济背景、农业发展、手工业与商业的繁荣以及对经济繁荣的影响等几个方面来探讨西汉时期的经济繁荣与商业发展。

一、西汉时期的政治经济背景西汉时期经历了刘邦、汉高祖刘邦和汉文帝刘恒等一系列历史事件,国家政权日益稳固并建立起相对统一的政治体制。

汉武帝刘彻在位期间,尤其重视农业生产和商业发展,实行了一系列措施促进经济繁荣。

二、农业的发展西汉时期,农业是国家经济的基础,政府重视农业生产,推行了农桑政策,大力发展农业生产。

在政府的倡导下,农民农田的规模不断扩大,农业生产力也得到了提高。

西汉时期开展的水利工程建设,如灌溉系统的完善和大规模的排灌工程,为农业生产提供了有利条件。

农田水利的先进技术推动了粮食和经济作物的大规模种植,为经济的繁荣奠定了坚实的基础。

三、手工业与商业的繁荣西汉时期,手工业与商业蓬勃发展,成为经济的重要支柱。

手工业主要包括纺织、陶瓷、冶铁、造船等领域。

政府为手工业提供了良好的环境和政策支持,推动了手工业的发展。

同时,商业也迅速崛起,商业中心如长安、洛阳等城市日益繁荣。

西汉时期开设了许多集市和商业街,商人们云集于此进行商品交易,大大促进了商业的发展。

商业的繁荣不仅提升了经济的水平,也丰富了人们的物质文化生活。

四、对经济繁荣的影响西汉时期的经济繁荣和商业发展对社会产生了深远的影响。

首先,经济的繁荣提升了民众的生活水平,为人民提供了更多的物质财富和文化享受。

其次,商业的发展促进了不同地区之间的经济交流和文化交融,加强了国家内部的一体化。

同时,商业活动还推动了货币的流通和发展,促进了商品经济的繁荣。

而这些变化又进一步推动了手工业的发展,形成了一个良性循环。

综上所述,西汉时期的经济繁荣与商业发展是一个互相促进的过程。

政府的农桑政策和水利工程的推广促进了农业的发展,而农业的繁荣又为手工业和商业提供了充足的原材料和市场需求。

西汉时期的社会制度与政治风貌西汉时期是中国历史上的一个重要时期,它的社会制度和政治风貌对后世的影响非常深远。

在这个时期,中国的社会制度经历了一系列的变化,对于后世的政治、经济、文化等方面都产生了很大的影响。

一、社会制度的变迁在西汉时期,中国的社会制度发生了许多变化。

在秦朝的统治下,实行了严格的等级制度,贵族和平民之间的差别非常大。

但是在汉朝的时候,这种制度逐渐得到了改善。

汉朝皇帝采取了一系列的措施,扩大了平民的权利和地位。

在汉朝时期,平民也可以参加科举考试,他们可以通过自己的努力进入官场。

这种变化对于后来中国的社会制度发展起到了很大的推动作用。

此外,西汉时期还出现了地主阶级和农民阶级的矛盾。

在汉朝时期,地主阶级逐渐控制了社会资源,使得农民阶级的生存状况越来越困难。

这种矛盾给中国的社会制度带来了一定的压力,也为后来的农民起义和革命运动奠定了基础。

二、政治风貌的演变在西汉时期,中国的政治风貌也发生了很大的变化。

在汉初,刘邦建立起的汉朝政府比较宽松,与前朝相比,更加注重民生。

但是,随着汉朝的发展,政治风气开始变得保守和骄纵。

汉武帝时期,重商主义兴起,士族和地主阶级占据了政治舞台。

汉武帝对外扩张,对内压迫,对下层民众的利益不再关注。

这种政治风貌给中国政治的长期发展带来了不良的影响。

但是,在汉朝末期,政治风气发生了一次转变。

董卓之乱后,汉代王朝已经支离破碎,各地出现了众多的豪强力量。

当时的皇帝在政治上比较软弱,政府的行政能力遭到了严重的削弱。

在这种情况下,出现了董卓、吕布等一系列的军阀,他们争夺权力,打了一场长达十年的战争。

这场战争加速了汉代王朝的灭亡,但是它也为后来中国的政治形势奠定了基础。

三、结语西汉时期的社会制度和政治风貌起到了非常重要的推动作用,对后来中国的历史产生了深远的影响。

随着时间的推移,这些影响在历史进程中逐渐被消解和淡化。

但是,它们依然对中国的政治、文化和社会发展产生着重要而深远的影响。

西汉王朝的繁荣时期西汉王朝是中国历史上一个独特而辉煌的时期,这段历史被认为是中国封建制度最完整、统一度最高、政治经济最繁荣的时期之一。

西汉王朝的繁荣时期可以从其统治者、社会制度、文化艺术以及科技发展等多个方面来探讨。

一、统治者的智慧西汉王朝的繁荣时期,离不开统治者的智慧和杰出才干。

刘邦作为西汉王朝的创立者,他具有卓越的智慧和政治手腕,他善于用人,选择了一批杰出的辅臣,比如韩信、萧何等。

这些人才的不断努力和贡献,使得统治者能够更好地治国理政,使国家得以繁荣发展。

二、社会制度的完善在西汉王朝的繁荣时期,社会制度得到了进一步的完善和发展。

西汉王朝采取了明确的封建制度,实施了郡县制和州郡制,使国家的统治更加有序。

此外,西汉王朝还加大了对农业的重视,实行了"两税法",减轻了农民的赋税负担,促进了农业生产的发展,提高了社会的整体生产力。

三、文化艺术的繁荣西汉王朝的繁荣时期,也是中国文化艺术发展的黄金时期。

当时,儒家学说逐渐取得了主导地位,对社会产生了深远的影响。

儒家思想的普及,使得社会风气更加和谐,人们更加注重道德伦理。

同时,西汉时期还出现了一批杰出的文化艺术家,如司马迁、刘向等,他们的文学作品成为了后世的经典,对中国文学史的发展产生了深远的影响。

四、科技发展的突破在西汉王朝的繁荣时期,科技的发展得到了很大的突破。

西汉时期出现了一系列重要的科技成果,如造纸术、指南针等,这些成果对中国古代科技的发展具有重要的影响。

此外,西汉时期还有很多科技创新和发明,如瓷器、冶金技术等,都为社会的进步和发展做出了积极贡献。

综上所述,西汉王朝的繁荣时期凭借统治者的智慧、社会制度的完善、文化艺术的繁荣以及科技发展的突破,成为中国历史上一段辉煌而激动人心的时期。

这段历史对中国社会的发展产生了深远的影响,也为后世的发展开辟了道路。

西汉王朝的繁荣时期,值得我们铭记和学习。

西汉建立社会状况史料一、西汉时期的背景和社会状况西汉时期是中国历史上一个重要的朝代,它的建立对中国历史产生了深远的影响。

西汉时期从公元前206年开始,到公元25年结束,共计230余年。

在这段时间里,中国社会经历了许多变化和发展,形成了独特的社会状况。

1.1 西汉时期的政治背景西汉时期是中国历史上第一个中央集权制度下的朝代。

在秦朝统一六国后,秦始皇采取了极端的中央集权政策,导致民不聊生、天怒人怨。

秦朝灭亡后,刘邦在赤壁之战中击败项羽,建立了汉朝,并采取了相对温和的政策来稳定天下。

1.2 西汉时期的社会状况在西汉时期,中国社会经济得到了很大的发展。

由于中央集权政策的实施和统一货币制度的建立,商品交换和商业活动得到了很大程度上的促进。

同时,在这个时期内出现了很多有影响力的商人家族和富豪,他们成为了社会的一支重要力量。

二、西汉时期的历史文献要了解西汉时期的社会状况,我们需要借助于历史文献。

在中国古代,历史文献主要有两种形式:一种是传世文献,即被后人传承下来的文献;一种是出土文物,即在考古发掘中被发现的文物。

下面将介绍几种比较重要的历史文献。

2.1 《汉书》《汉书》是西汉时期司马迁所著的一部官修正史。

这部书记载了从秦朝灭亡到西汉末年共计400余年的历史事件和人物事迹。

《汉书》中包括了许多关于政治、经济、军事和文化等方面的内容,对于了解西汉时期社会状况非常有帮助。

2.2 《史记》《史记》是中国历史上第一部纪传体通史,由司马迁所著。

这部书分为纪传和表两个部分,纪传主要记录各个国家和诸侯国的历史事件和人物事迹,表则是对各个时期的政治和社会状况进行总结和概括。

《史记》中也包含了很多关于西汉时期的内容。

2.3 出土文物在考古发掘中,出土了很多有关于西汉时期社会状况的文物。

例如出土的青铜器、陶器、玉器等,可以反映当时人们的生活方式和文化水平。

此外,在汉墓中也发现了大量的金银首饰、宝器等贵重物品,这些都说明了当时社会上层阶级的富裕程度。

文景之治下的西汉政治与社会西汉王朝是中国历史上一个极具影响力的帝国。

其统治者为人文景帝与汉武帝,他们在政治和社会方面采取了一系列重要的措施,为西汉文景之治奠定了坚实的基础。

一、加强中央集权在文景之治时期,西汉王朝采取了一系列措施来加强中央集权。

首先,西汉推行封建制度,将全国领土分为多个封国,并设立官员管理封国事务,以巩固中央对地方的控制。

此举使得统治者能够更有效地管理广袤的国土,稳定社会秩序。

其次,西汉王朝实行郡县制度,将全国划分为多个州郡县,具体责任由地方官员负责。

这样的改革使得地方上的治理更加精细和有效,有效地加强了中央对地方的控制,为政治稳定提供了保障。

二、加强官僚制度在文景之治下,西汉王朝进一步完善和发展了官僚制度。

统治者注重选拔和培养人才,倡导儒家思想,推行科举制度,使得人才能够通过考试晋升官员,增加了选拔官员的公正性和竞争性。

这一制度的推行,使得西汉政府能够吸纳各方面的人才,提高了政治稳定性和治理水平。

此外,西汉政府还建立了五经博士和博士弟子制度,培养了大量的儒家学者。

这些学者在政府中担任教书育人的职责,为政府决策和政策的制定提供了智力支持。

官僚制度的完善有效地提升了政权的治理能力。

三、促进经济繁荣在文景之治下,西汉政府采取了促进经济繁荣的措施。

首先,西汉加强了农业开发,推行耕地政策,鼓励农民增加耕地数量和耕种面积。

加强农业的发展,提高了粮食产量,解决了国家粮食安全问题。

同时,农业的发展也为王朝的经济提供了坚实的基础。

其次,西汉政府积极发展商业,采取措施鼓励商人的活动。

政府减少了商业税收,简化了商业手续,为商人创造了良好的经营环境,促进了商品经济的发展。

这一措施极大地推动了经济的繁荣和商业交流的发展。

四、推进教育与文化文景之治时期,西汉政府充分重视教育和文化事业的发展。

统治者积极投资于教育领域,修建了许多学校和学院,以培养更多的人才。

通过加强教育实施,使得更多的人民能够接受教育,提高他们的文化水平和技能。

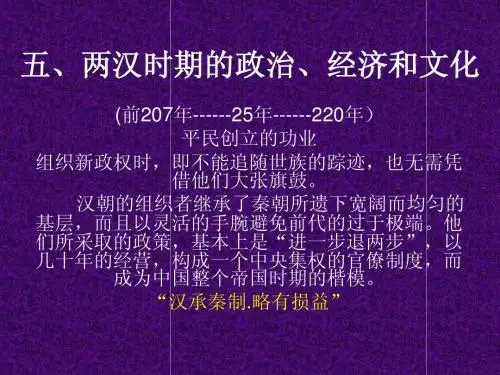

中国古代的西汉和东汉中国古代历史上,西汉和东汉是两个重要的朝代。

西汉从公元前202年持续到公元8年,东汉则延续了400年,从公元25年到公元220年。

这两个朝代在政治、经济、文化等方面都有着重要的贡献,对中国历史产生了深远影响。

一、西汉的政治和经济西汉时期,政治运作相对稳定。

皇帝统治下的中央集权制度得以巩固,各地方官员必须服从朝廷的指令和政策。

西汉时期也出现了很多杰出的政治家和军事家,如刘邦、武帝和昭烈帝等人。

他们的领导使得国家统一,国内安定。

在经济上,西汉时期经济繁荣。

改革开放以来,越来越多的农民脱离地主的影响,他们在新的土地上进行种植和经营,促进了农业的发展。

此外,西汉还开辟了丝绸之路,促进了国际贸易和文化交流。

这些经济措施使得中国的财富增长和国家发展。

二、东汉的政治和经济东汉时期的政治和经济与西汉有所不同。

东汉政权初期,曹操掌握了实际权力,建立了一种以军事力量为基础的集权制度。

然而,东汉后期由于内外因素的干扰,政治上逐渐腐败,导致了汉朝的衰落。

在经济方面,东汉时期也面临着一些挑战。

由于连年战乱和政治腐败,国家财政逐渐恶化,导致了经济的下滑。

此外,由于干旱和自然灾害的频繁发生,粮食短缺,导致了社会动荡和民不聊生。

然而,东汉时期仍然有一些积极的变化和发展。

例如,东汉时期的农业生产技术有所提高,水利工程的建设也有所增加,这对于提高农业产量和灾害防治起到了积极的作用。

三、西汉和东汉文化的传承与发展在文化方面,西汉和东汉时期都涌现出了众多文化人物和学派。

西汉时期,古文运动兴起,儒家孔子学派逐渐成为主流。

并且,西汉还出现了许多伟大的历史著作,如《汉书》、《史记》等,丰富了古代历史文献。

东汉时期,儒家学派仍然占据主导地位,但道家等其他学派也有所发展。

东汉时期出现了许多重要的文化人物,如揚雄、王充等,他们在文学、艺术、哲学等领域都有卓越贡献。

此外,佛教也在东汉时期传入中国,对中国的宗教和文化产生了深远影响。

西汉王朝的繁荣和衰落西汉王朝是中国历史上重要的一个朝代,它的繁荣与衰落是中国历史发展的一个缩影。

本文将从西汉王朝的建立、政治繁荣、经济发展以及衰落原因等方面进行阐述。

一、西汉王朝的建立西汉王朝的建立可以追溯到公元前202年,刘邦在经过长期战争与争端之后,终于在刘邦死后得以登基为汉王。

刘邦采纳了百家学说的长处,实行了勤政爱民的政策,加强统治。

布衣时代的刘邦成为了“高祖”,西汉王朝正式开始。

二、政治繁荣西汉王朝在政治方面取得了长足的发展,实行了中央集权制度,刘邦以及他的后继者扩大了国土,并且给予各地官员一定的自治权。

同时,王朝还实行了文官与武将并重的政治机制,建立了完善的官僚体系。

这种制度使得朝廷得以稳定地统治整个国家,并且激励了人们的官僚上升动力。

三、经济发展西汉王朝在经济发展方面也取得了巨大的成就。

此时,农业得到了突破性的发展,引入了新的农具和农业技术,提高了农业生产水平。

同时,国家还大力发展手工业和商业,促进了商品流通和贸易的繁荣。

这为国家的财政收入提供了稳定的来源,也推动了社会经济的发展。

四、衰落原因然而,西汉王朝的辉煌并没有经久不衰,它最终陷入了内外交困。

一方面,朝廷腐败和官员贪污现象广泛存在,国家管理日益失序,导致治理机构效率低下。

另一方面,汉朝面临着强力的外敌侵袭,如匈奴的频繁侵扰等。

这些问题相互交织,最终导致了王朝的衰落。

五、思考和启示西汉王朝的经历对于我们今天依然具有重要的意义。

首先,刘邦实行了勤政爱民的政策,表明政府要紧密联系人民,以确保社会的稳定和繁荣。

其次,西汉时期非常注重人才选拔和教育,建立了官员选拔体系,注重人文教育的培养。

这种思想启示我们,人才的重要性是无可替代的,培养和选拔有能力的人才对于国家的发展至关重要。

最后,西汉王朝的衰落也教育我们,腐败、贪污等问题如果得不到及时有效的解决,将严重威胁国家的发展和安全。

综上所述,西汉王朝经历了建立、政治繁荣、经济发展以及衰落等阶段。

两汉衰亡知识点总结一、西汉的衰亡1. 内部政治腐败:西汉中期以后,宦官专权,宫廷政治混乱,大臣相继被杀,朝政日益腐败。

2. 社会经济危机:土地兼并严重,农民生活困难,农民起义不断。

贵族豪强剥削农民,导致社会不稳定。

3. 木马计划:匈奴木马计划是西汉的一个军事计划,结果失败,严重削弱了西汉的实力。

4. 外患不断:匈奴不断侵扰,使得西汉的国力逐渐削弱。

5. 三世制变革:汉武帝时期,实行的三世制政策导致了社会矛盾的加剧和社会动荡。

6. 后宫斗争:西汉后期的后宫斗争导致了朝政混乱,为匈奴的入侵以及起义的频繁提供了机会。

7. 灾害频发:西汉末年,灾害频繁,社会秩序大乱,使得西汉政府无法有效应对各种危机。

二、东汉的衰亡1. 内部政治腐败:东汉晚期,宦官专权,宫廷政治混乱,导致朝政失范。

2. 社会经济危机:土地兼并严重,农民生活困难,农民起义不断。

豪强剥削农民,使得社会不稳定。

3. 黄巾起义:东汉末年,黄巾起义爆发,动摇了东汉政权的基础,使得政府无暇顾及对外战争。

4. 汉室衰落:东汉中期以后,国家实力逐渐削弱,无法有效应对匈奴的入侵以及其他外患。

5. 宦官专权:东汉末年,宦官专权成为严重问题,导致了政治腐败和社会动荡。

6. 十常侍之乱:东汉中期,十常侍专权,挟天子以令诸侯,导致党争不断,政治动荡。

7. 宦官与豪强:东汉末年,宦官与豪强勾结,导致社会动荡和政治混乱。

8. 自然灾害:东汉末年,自然灾害频发,使得政府无法有效应对各种危机。

总结:两汉衰亡的主要原因包括政治腐败、社会经济危机、外患不断、宦官专权、豪强割据、党争不断和自然灾害等因素。

这些因素相互作用,导致了两汉政权的渐渐衰落和最终灭亡。

在两汉衰亡的过程中,农民起义与外族入侵成为了民族命脉的危机,政治腐败与宦官专权成为了政权的软肋。

这些教训对中国历史产生了深远的影响,成为了中国历史上官僚体制、宦官专权和社会动荡的经典案例。

两汉衰亡对中国历史和文化产生了深远的影响,也为后来中国历史的发展提供了重要的教训。

西汉政治经济文化全面发展西汉时期是中国历史上一个重要的时期,它标志着中国政治经济文化的全面发展。

西汉政治的稳定、经济的繁荣以及文化的繁盛,为中国历史上的长治久安奠定了基础。

本文将从政治、经济和文化三个方面来探讨西汉时期的全面发展。

一、政治方面的发展西汉政治的全面发展主要体现在两个方面:中央集权的建立和法治的推行。

首先,汉武帝时期,实行了中央集权的政治制度,形成了明确的君主制度。

通过推行郡县制,确立了中央对地方的直接控制,增强了中央政权的集权。

此外,设立封建王国,巩固了君主制度,并使得朝廷对外政策的制定更加统一高效。

其次,西汉时期,引进了许多法律制度,推行法治原则。

在汉武帝时期,颁布了《台阁法度》,建立了封建王国政权与中央皇权之间的监督制度。

同时,加强了立法,实施了严格的法律制裁,维护社会秩序和司法公正。

这些措施为政治的稳定打下了坚实的基础。

二、经济方面的发展西汉时期,经济得到了快速发展,主要表现在农业、手工业和商业方面。

在农业方面,西汉政府实施了一系列扩大耕地面积和提高农业生产力的措施。

通过推行均田制、减轻赋税负担、改善水利设施等政策,有效地提高了农业生产力和农民的收入水平,为经济的发展打下了基础。

在手工业方面,西汉政府注重发展制造业,尤其是铁器制造业。

当时,采用高炉冶铁的方法,大大提高了炼铁效率,使得铁器的产量大幅度增加。

此外,西汉还积极发展丝织、陶瓷等手工业,为国家经济健康发展做出了重要贡献。

在商业方面,西汉政府积极推动贸易发展。

开辟了丝绸之路,与西域国家交往密切。

此外,还大力发展内河航运,促进了商品交流和贸易繁荣。

这些措施有力地推动了国家经济的发展。

三、文化方面的发展西汉时期,文化发展显著,主要表现在教育、文学和艺术方面。

在教育方面,西汉时期设立了官学,推行了举孝廉制度,大力提倡儒家思想。

儒家学说成为当时的主流思想,提倡了仁爱、孝敬和忠诚等传统价值观,对后世影响深远。

在文学方面,西汉文学繁盛,出现了许多杰出的文学家。

文景之治西汉盛世的风貌在西汉时代,出现了一个繁荣昌盛的时期,即文景之治。

这个时期的风貌给人们留下了深刻的印象,对后世有着重要的影响。

本文将从政治、经济、文化等方面来探讨文景之治西汉盛世的风貌。

一、政治风貌在文景之治时期,西汉政权处于相对稳定的状态,社会秩序得到维护。

皇帝以孝治天下为宗旨,加强了封建礼制的制度建设,促进了社会的和谐与稳定。

政府的管理机构逐渐完善,吏治得到有效的管理,政府运行高效有序。

这一政治风貌为西汉盛世的持续发展奠定了基础。

二、经济风貌在文景之治时期,经济繁荣兴盛,人民的生活水平得到明显提高。

西汉政府重视农业发展,制定了一系列的农田水利政策,改良农具,推行耕作技术,提高了农业生产力。

同时,商业贸易也得到了极大的发展,丝绸之路的兴起为国内外贸易提供了便利条件。

经济的繁荣为社会的进步和发展提供了有力的支撑。

三、文化风貌在文景之治时期,文化呈现出蓬勃的发展态势。

皇帝积极倡导文化教育,注重经典的传承和教育,为人才的培养和选拔提供了良好的平台。

同时,绘画、音乐、书法等艺术形式也得到了广泛的推广和发展,大量的文化作品涌现出来,丰富了人们的精神生活。

这一时期的文化风貌对中国古代文化的发展产生了深远的影响。

四、社会风貌在文景之治时期,社会风貌呈现出和谐稳定的状态。

人民的生活稳定而幸福,社会治安得到有效维护。

皇帝注重民生,制定了一系列的福利政策,提高了人民的生活水平。

同时,科技的进步也为社会的发展提供了动力,水利工程、冶铁技术等的发展为社会经济的发展提供了良好的条件。

社会风貌的和谐有序为西汉盛世的持久繁荣奠定了基础。

总结起来,文景之治西汉盛世的风貌表现在政治、经济、文化和社会等各个方面。

政府高效有序的治理促进了社会的稳定与发展,经济繁荣提高了人民的生活水平,文化的发展丰富了人们的精神生活,社会的和谐稳定为西汉盛世的持久发展奠定了基础。

这一时期的风貌不仅对后世有着重要的影响,也为中国古代社会的进步与发展作出了卓越的贡献。

西汉的社会经济与政治——以西汉初期为中心的“富民”与“强国”政策【摘要】通过分析西汉初期的社会经济及政治现象,透视国家政策转变对社会经济造成的巨大影响,借鉴西汉在处理“强国”与“富民”时所实施的政策【关键词】西汉、富民、强国、经济、政治中国历代封建统治者都希望实现强国并富民,但是在那样的“家天下”的时期,由于国是自己家的,所以,强国之心甚于富民之心。

在他们心中,富民仅仅是手段,强国才是目的。

而且,富民往往不是自觉的,是为了达到强国的最终目的一种无奈之举。

每个朝代从富民向强国过渡的时候往往也是国家由盛转衰的时候。

一、西汉初期统治思想的变化汉初到景帝时:道家的黄老思想占主导地位,儒家思想积蓄力量。

西汉建国后,作为一个统一的民族,首先就要在意识形态上统一。

初年,有鉴于秦朝的暴政导致速亡的教训,加之长期的战争,经济凋敝,正如《汉书•食货志》中所描述的:“天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车”在这样的客观条件下,统治者适合时宜的采取道家的黄老思想,它的理论根据是“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我无欲而民自朴”,用这种“清静无为”、“无为而治”的思想,实行“与民休息”的放任自由经济政策,减轻赋税、徭役和刑罚宽大,以发展经济、巩固统治。

之后,文帝和景帝继承和完善这些政策,随之出现“文景之治”。

由于黄老之术在一定程度上与儒家的“仁政”“民本”思想相近,在这样的宽松政治氛围下,儒学得以逐渐复苏。

景帝到武帝前期:儒家登上政治舞台,取得独尊地位。

二、景帝时期在思想领域不再严厉禁止其他学派的发展,在提倡黄老的同时也使包括儒家学说在内的其他学派存在、发展,这就为后来董仲舒学说的发展及汉武帝的重视采用提供了前提条件。

而且,由于长期最高统治集团以黄老思想指导政治,在官吏中或社会上,诸子百家的思想亦很活跃,这样的情况不利于加强中央集权。

到了汉武帝时出现了太平盛世,政治稳定、经济繁荣的帝国更紧迫的提出统合文化、确立一统思想的时代要求。

吕思勉先生的《秦汉史》说“至于武帝,则有所不让矣。

夫欲法制度,定教化,故儒家莫能为。

故儒术之兴,实时势使然,不特非武帝若魏其、武安之属所能为,并非董仲舒、公孙弘辈所能扶翼也。

”由此可见儒术是社会发展的必然选择。

汉初儒生陆贾书写的《新语》十二篇主张儒术治国,深的高祖称赞,之后的贾谊在《新书》中阐明“礼法并重”的思想,只可惜当时条件不允许。

加之黄老思想的“以虚无为本,以因循为用”,对加强中央集权助力不显,之后的统治中更与大一统帝国不适应的地方愈加明显。

最重要的是这是董仲舒所提的儒学有其强大的生命力:这时的儒术是一种反对滥施强暴而高扬“崇儒更化”并与地主制经济、宗法专制政体最相契合的文化形态(包容阴阳家及法家的新儒学),与此同时,其“君权神授”与“天人感应”有利于加强君权,“大一统”与“罢黜百家,独尊儒术”有利于加强中央集权,他完全适应了加强君主专制统治的需要,其被作为统治思想亦在情理之中。

因此,武帝即位后的第一件事就是抛弃“黄老之学”选用儒生组阁。

最后政府内部上层如:丞相卫绾是武帝的老师、窦婴、田蚡、赵绾、王藏,还有最后擢居相位的公孙弘等,这些人都进一步推动了儒学的发展。

最后武帝置《五经》博士,兴太学,如吕思勉先生在《秦汉史》中指出“利禄之途,一开一塞,实儒术兴盛之大原因也。

”三、社会经济发展的表现及对西汉政治的影响秦王朝倾覆之后,全国陷入争夺政权的大混战之中,使战火弥漫甚广,广大人民非死于屠戮,则死于饥馑。

继起的汉王朝就在这种大混乱、大破坏之后的废墟上建立起来,如《汉书.食货志》中描述的“汉兴,接秦之弊,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。

凡米石五千,人相食,死者过半。

高祖乃令民得卖子,就食蜀汉。

”到惠帝高后年间经济才有所好转,在《汉书•高后纪》中描述为“孝惠、高后之时,海内得离战国之苦,君臣俱欲无为,……而天下晏然,刑罚罕用,民务稼穑,衣食滋殖。

”由于汉初的帝王都奉行黄老之说,采取了“拱己无为”的不扰民政策,经济才不断得到恢复和发展。

到了文景时期,经过几十年的恢复经济已出现欣欣向荣的气象,《汉书•刑法志》“及孝文即位,躬修玄默,劝趣农桑、减省租赋。

……吏安其官,民乐其业,畜积岁增,户口寝息。

”这样到了汉武帝时期国民经济显示了空前的繁荣。

《汉书•平准书》云“至今上即位数岁,汉兴七十余年间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。

”在以农业为基础的封建社会中,农业的兴衰,乃是整个国民经济荣枯的关键。

所以《汉书食•货志》有:汉武帝下诏说:“方今之务,在于力农。

”以赵过为搜粟都尉。

过能为代田,一亩三甽,岁代处,故曰代田,古法也。

”推行代田法,以及漕运与灌溉相结合的水利政策,使农业由粗放式向集约式转变,因此农业有了较大的发展;除了农业的发展,畜牧业亦有很大发展,冶铁业是各项手工业的先导部门,也是为了发展农业的现实的需求,在这种情况下冶铁业有了很大发展。

丝织业也比较发达主要是官府经营的丝织业作坊,突出的是首都长安、临淄,另外还专门设有服官,负责管理作坊的织造,可见当时的丝织业已成为重要的经济产业。

在漆器,瓷器和手工业方面也有所发展从铸造的铜镜中可以看出来。

在商业方面:由于农业和手工业的发展引起了商业的发展,《汉书.食货志》说:“时民近战国,皆背本逐末”还有《史记—货殖列传》云:“汉兴,海内为一,开关梁,驰山泽之禁,是以富商大贾,周流天下,交易之物,莫不通得其所欲。

”这些足以说明汉初商品贸易的发展和对社会的影响。

西汉初期是中国古代商业非常发达的一个时期,如李剑农先生在《先秦两汉经济史稿》中指出“盖汉初实为中国商人第一次获得自由发展至安定时期也。

”国家的稳定和交通的发展为商业的发展提供了良好的环境。

不仅国内贸易,而且对外贸易也非常发达。

通过丝绸之路,西汉甚至与古罗马、印度等国家有间接的贸易关系。

西汉文化对东亚和东南亚国家的影响深刻,历史上的越南、朝鲜、日本等国家都接受西汉文化的影响,虽然经济上实现了很大的发展,但是文景时的无为而治也引起严重的后果:一是地方割据的诸侯王有一定的政治、社会势力,威胁中央的政权,是国家政治中的不稳定因素,当时发生的“七国之乱”可以得到证实,不过景帝时采纳了御史大夫晁错《削藩策》的意见,使之得以平定,暂时缓和了中央和地方的矛盾。

二是社会贫富分化严重,在经济发展过程中那些先富起来的大户进行土地兼并,失去土地者流离失所,加剧了社会矛盾。

但随着这种自由放任政策而来的就是地方势力的崛起,兼并之风盛行,一些大商人“衣必文采,食必粱肉,亡农夫之苦,有仟佰之得,因其富厚,交通王侯,力过吏势,以利相倾,千里遨游,冠盖相望,乘坚策肥,履丝曳缟。

”他们与豪族地主相勾结,在经济上控制主要命脉,威胁政权的经济基础。

所以汉武帝时不得不改弦更张,改变指导思想,实行强有力的国家干预经济政策,和强硬的外交政策,“武帝因文、景之蓄,忿胡、粤之害,即位数年,严助、朱买臣等招徕东瓯,事两粤,江、淮之间肃然烦费矣。

唐蒙、司马相如始开西南夷,凿山通道千余里,以广巴、蜀,巴、蜀之民罢焉……兵连而不解,天下共其劳。

”三是对匈奴的忍让、和亲,使匈奴力量壮大,成为汉朝的威胁。

这就是无为而治引起的内忧外患。

政治和经济政策到了必须调整的时候,调整的总目标是从富民转向强国,而这一重任恰巧落在了汉武帝身上。

三、西汉政治制度的调整:从富民走向强国西汉的政治基本是汉承秦制,汉的许多措施都与秦有很多相似之处,特别是汉初,在中央实行三公九卿制,在地方实行“郡国并行制”,军事上有中央常备军和地方预备军,法律上在《秦律》的基础上制定《汉律》,废除了《秦律》中夷三族及连坐法。

但也有其独创性,文帝时“开关梁,驰山泽之禁”就是取消了在关口津梁处检查来往行人的制度和禁止在山林川泽樵采、捕捞的禁令,变“抑商”为“便商”,而且有利于劳动人民补助生活。

“贵粟政策”是政论家晁错提出的,他说:“今法律贱商人,商人已富贵矣。

尊农夫,农夫已贫贱矣。

”还指出:“粟者,王者大用,政之务本。

”具体地说,就是“募天下入粟县官,得以拜爵,得以除罪。

”这样国家的粮食多了,可以减轻租赋;商人要向农民买粮,粮价也会提高,农民生活就可以有所改善。

除此以外还有“减免田租,减轻算赋和徭役”修“马复令”这些都是有利于“富民”的政策。

但是到了汉武帝时西汉已经进入了空前繁荣的时期,这时人民已经富裕了,汉武帝就要强化中央集权,加强自己的政治权力,实现强国的目的。

政治上,通过建立“中朝”限制丞相的权力,将全国划分为十三州部,每州设置刺史,监察地方郡县,并且举孝廉、兴太学,建立了新的选官制度。

与此同时,发布《推恩令》与《附益法》这样王国越分越小,力量很弱,削弱地方诸侯的权力,中央的直接辖区在日益扩大,这些都加强了中央集权。

经济上,采取了一系列财政改革措施:实行盐铁官营,颁布算缗、告缗令,采用均输平准法,改革币制等,特别是“算缗告缗”《史记.平准书》曰:“杨可告缗遍天下,中家以上大抵皆遇告”,国家没收的“财务以亿计,奴婢以千万数,田大县数百顷,小县百余顷,宅亦如之。

于是商贾中家以上大率破。

”这两令的实行,朝庭得钱财以亿计。

在处理民族关系上,汉武帝改变了高祖至景帝时期屈辱软弱的“和亲”政策为强硬的战争征服,从元朔元年(前128年)到元狩四年(前119年)的十年中,和匈奴共进行了三次大战,使匈奴退出河西走廊,隔断了匈奴与羌人的联系,又为汉通西域开辟了重要通道,两越、西南夷在汉武帝时由于武力的征服,也都不同程度的归顺于汉。

使汉在武帝时实现了从“富民”到“强国”的社会转型。

四、富民与强国之间的矛盾在傅筑夫先生的《中国经济史论丛》中有这样一句话:“古代封建社会在经济发生巨大波动的时候,表现在经济上便是前一朝代随着经济的崩溃而倾覆下去,后一王朝又随着经济的苏生和社会秩序的恢复而重建起来。

”由此可见社会经济和政治之间的关系非常密切,在当时那样的封建中央集权制下,政治在一定程度上对经济的影响大一些,在那个“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的高度集权的社会,在一些非正常的特殊时期,政治有时决定经济。

我们都知道战争最终拼的就是实力,在当时说白了就是经济,国家的经济是哪来的,要不是凭借政治手段收取的税收就是国家经营的垄断产业,实行的经济政策,正如汉初的理财高手桑弘羊在借鉴管仲“富国足民”和商鞅的“富国强兵”的思想上提出在发展农业的同时,也要发展官营工商业,而对私营工商业则采取抑制措施,把发展工商业的利益控制在国家手中,更可怕的是实行“算缗”、“告缗”,使大小商人相互告发,使商人的心理严重受挫,更是一次重大的赤裸裸的对商人的财产的剥夺。

《食货志》言“冶铸鬻盐,财或累万金”,由此可见盐铁的利润之巨,故实施盐铁专卖,由于政策上倾向使商业的利益几乎全部归国家所有,这样财政上的继续支持使得武帝能够继续用兵匈奴,最终实现其政治抱负由此达到强国的目的。