EB病毒相关的NK细胞淋巴增殖性疾病的诊断和治疗

- 格式:pdf

- 大小:462.60 KB

- 文档页数:5

黑龙江医学第43卷2019年第2期101HEILONGJIANG MEDICAL JOURNAL Vol.43No.2Feb.2019·论著·成人EB病毒阳性T/NK细胞淋巴组织增殖性疾病的临床病理特征、免疫表型和EBV感染特征分析*徐海婵,张红宇,冯佳,庞丽萍北京大学深圳医院血液内科,广东深圳518035摘要:目的探究成人EB病毒阳性T/NK细胞淋巴组织增殖性疾病(ASEBVT/NK-LDP)的临床病理特征、免疫表型和EBV感染特征。

方法选取2014年1月—2017年12月北京大学深圳医院收治的ASEBVT/NK-LDP患者30例作为研究对象,统计所有患者的临床资料,病理学改变、免疫组织表型及EBV感染情况。

结果临床症状主要为发热、淋巴结肿大及肝脾肿大,少数出现蚊虫叮咬超敏反应;实验室检测结果显示:患者肝功能异常、血沉加快。

30例患者中17例患者死亡,生存时间为(2.97±1.62)个月,中位生存年龄为2个月;患者出现淋巴结被膜增厚且伴纤维化,被膜中出现大量小淋巴细胞及不规则的淋巴细胞浸润;淋巴结中出现淋巴滤泡,淋巴结构破坏,且呈现出病理状弥散。

肝窦内及肝汇管区的淋巴细胞形状不规则且出现细胞浸润。

红髓结果出现显著扩张,而白髓结构不清,淋巴细胞浸润明显。

胃肠道黏膜出现糜烂、溃疡等情况。

造血细胞间出现不规则、含有小灶状的淋巴细胞。

CD4及CD8细胞比例有所增加,有10例患者T细胞以CD4阳性细胞为主,15例以CD8阳性细胞为主。

免疫组化对患者组织切片进行CD5及CD7染色,10例患者出现CD5丢失,5例出现CD5及CD7丢失。

EBV抗体检测结果显示,30例患者中21例出现阳性结果,7例出现多克隆性增生。

结论ASEBVT/NK-LDP 患者临床表现为发热及肝脾肿大,病灶处活检显示组织损伤,并出现一定的细胞浸润,EVB感染的T细胞入侵器官导致患者死亡,一旦出现相应症状应及时进行ERBR原位杂交确诊,并采取积极治疗措施。

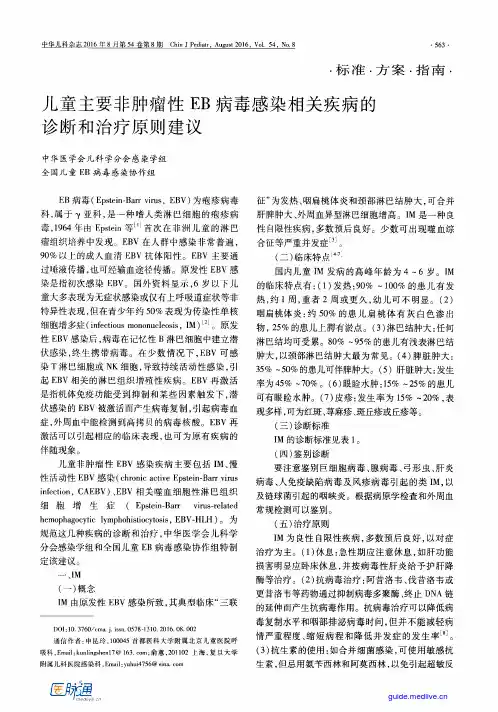

坚垡』L型苤查!!!!生!旦筮丝鲞箜!翅垦!i!』旦!!i!!!:垒!耻!!!Q!!:y!!:i!:堕!:!表1IM的诊断标准包括IM的l临床诊断病例和实验室确诊病例诊断标准临床诊断病例:满足下列临床指标中任意3项及实验室指标中第4项实验室确诊病例:满足下列临床指标中任意3项及实验室指标中第1~3项中任意1项I.f临床指标(1)发热;(2)咽扁桃体炎;(3)颈淋巴结肿大;(4)脾脏肿大;(5)肝脏肿大;(6)眼睑水肿Ⅱ.实验室指标(1)抗EBV.VCA.IgM和抗EBV—VCA-IgG抗体阳性,且抗EBV-NA—IgG阴性:(2)抗EBV.VCA.IgM阴性,但抗EBV-VCA-IgG抗体阳性,且为低亲和力抗体;(3)双份血清抗EBV-VCA-IgG抗体滴度4倍以上升高;(4)外周血异型淋巴细胞比例i>0.10和(或)淋巴细胞增多≥5.0×109/L注:IM:传染性单核细胞增多症;EBV:EB病毒;VCA:衣壳抗原;NA:核抗原应,加重病情。

(4)糖皮质激素:发生咽扁桃体严重病变或水肿、神经系统病变、心肌炎、溶血性贫血、血小板减少性紫癜等并发症的重症患者,短疗程应用糖皮质激素可明显减轻症状,3~7d,一般应用泼尼松,剂量为1mg/(kg・d),每El最大剂量不超过60mg。

(5)防治脾破裂:避免任何可能挤压或撞击脾脏的动作:①限制或避免运动:由于IM脾脏病理改变恢复很慢,IM患儿尤其青少年应在症状改善2~3个月甚至6个月后才能剧烈运动;②进行腹部体格检查时动作要轻柔;③注意处理便秘;④IM患儿应尽量少用阿司匹林退热,因其可能诱发脾破裂及血小板减少。

(六)原发性EBV感染的不典型表现原发性EBV感染的不典型表现有:(1)无临床表现或仅有类似上呼吸道感染的轻微表现,多见于婴幼儿;(2)临床表现不符合典型IM的临床特征,而以某一脏器受累为主,如间质性肺炎、肝炎及脑炎等。

EBV感染几乎可以累及各个脏器。

nkt细胞淋巴瘤诊断标准一、引言nkt细胞淋巴瘤是一种相对少见的非霍奇金淋巴瘤,其诊断标准对于确定疾病类型、制定治疗方案和评估预后具有重要意义。

本文将就nkt细胞淋巴瘤诊断标准的相关方面进行综述,以期为临床医生和研究人员提供参考。

二、nkt细胞淋巴瘤概述nkt细胞淋巴瘤是一种起源于NK或T细胞的恶性肿瘤,属于非霍奇金淋巴瘤的一种亚型。

该病发病机制尚未完全明确,但与EB病毒感染、免疫缺陷状态、长期慢性炎症刺激等因素有关。

nkt细胞淋巴瘤临床表现多样,可累及淋巴结、骨髓、消化道等多个器官和组织。

三、病理学诊断标准病理学诊断是nkt细胞淋巴瘤确诊的金标准。

病理学诊断主要依赖于淋巴结或受累组织活检的病理组织学检查。

以下为nkt细胞淋巴瘤的病理学诊断标准:1.肿瘤细胞形态学:肿瘤细胞形态不规则,大小、染色深浅不一,核分裂像多,胞质少。

根据肿瘤细胞的形态特征可分为弥漫型和结节型。

2.免疫表型:肿瘤细胞表达T细胞或NK细胞相关抗原,如CD3、CD56、TIA-1等,不表达B细胞相关抗原如CD20。

免疫表型分析有助于鉴别nkt细胞淋巴瘤与其他类型的淋巴瘤。

3.遗传学改变:nkt细胞淋巴瘤可伴有t(2;5)、t(10;14)、inv(14)等染色体异常,以及MYC、BCL-2和BCL-6基因重排。

这些遗传学改变有助于确诊和疾病分型。

4.EB病毒感染:EB病毒感染与nkt细胞淋巴瘤发病密切相关。

约70%的nkt细胞淋巴瘤患者EB病毒抗体阳性,肿瘤组织中可检测到EB病毒DNA。

四、临床诊断标准在病理学诊断的基础上,结合临床表现、实验室检查和影像学检查可作出临床诊断。

以下为nkt细胞淋巴瘤的临床诊断标准:1.临床表现:nkt细胞淋巴瘤患者可出现淋巴结肿大、脾脏肿大、全身症状如发热、盗汗、消瘦等。

受累器官和组织的临床表现因肿瘤侵犯部位而异。

2.实验室检查:血常规检查可发现贫血、血小板减少和白细胞增多等异常;生化检查可见肝肾功能异常、高血钙等;免疫学检查可发现免疫球蛋白异常、自身抗体阳性等。

EB病毒治疗方案1. 简介EB病毒(Epstein-Barr virus)是一种常见的人类病毒,在全球范围内广泛传播。

它可以引起多种疾病,包括传染性单核细胞增多症(Infectious Mononucleosis,简称IM)以及与癌症相关的淋巴细胞性肿瘤等。

目前,针对EB病毒的治疗方案主要包括药物治疗和免疫疗法。

本文将介绍EB病毒治疗方案的具体内容。

2. 药物治疗2.1 抗病毒药物目前,用于治疗EB病毒感染的抗病毒药物主要包括:•乙酰唑胞嘧啶(Aciclovir):该药物可抑制EB病毒的DNA复制,从而减少病毒在人体内的繁殖。

它常用于治疗传染性单核细胞增多症等EB病毒感染引起的疾病。

•磷酸昔洛韦(Ganciclovir):该药物具有广谱的抗病毒活性,可有效抑制EB病毒和其他疱疹病毒的复制。

它被广泛应用于移植器官受者等免疫功能低下患者的EB病毒感染治疗中。

2.2 免疫调节剂免疫调节剂可帮助增强人体对EB病毒的抵抗力,以达到治疗的目的。

常用的免疫调节剂包括:•白介素-2(Interleukin-2):该药物具有增强细胞免疫功能的作用,可以增加淋巴细胞和自然杀伤细胞的活性,从而帮助人体清除EB病毒。

•干扰素(Interferon):干扰素可以抑制病毒复制并增强免疫应答,对于EB 病毒感染具有一定的疗效。

它在临床应用中常与其他药物联合使用。

3. 免疫疗法免疫疗法是一种通过增强人体免疫系统来抵抗疾病的治疗方法。

针对EB病毒感染的免疫疗法主要包括:•核心抗原(LMP1/LMP2)特异性T细胞治疗:核心抗原是EB病毒的重要免疫原,通过培养和扩增患者自身的核心抗原特异性T细胞,可以将这些T细胞重新输入患者体内,增强人体对EB病毒的免疫反应。

•靶向抗体疗法:研究人员开发了一系列能够识别和结合EB病毒相关抗原的抗体。

这些抗体可以与EB病毒感染的细胞表面抗原结合,从而激活免疫系统清除感染细胞。

4. 注意事项在使用上述药物和免疫疗法治疗EB病毒感染时,需要注意以下几点:•严格按照医生的建议使用药物,遵循用药剂量和用药时间。

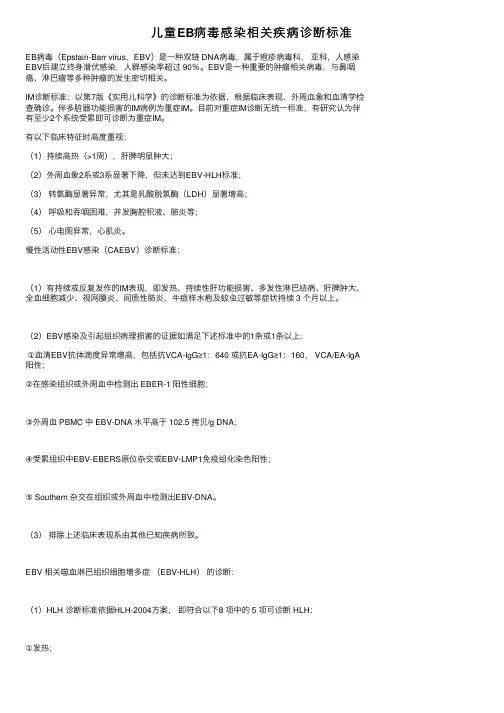

⼉童EB病毒感染相关疾病诊断标准EB病毒(Epstain-Barr virus,EBV)是⼀种双链 DNA病毒,属于疱疹病毒科,亚科,⼈感染EBV后建⽴终⾝潜伏感染,⼈群感染率超过 90%。

EBV是⼀种重要的肿瘤相关病毒,与⿐咽癌、淋巴瘤等多种肿瘤的发⽣密切相关。

IM诊断标准:以第7版《实⽤⼉科学》的诊断标准为依据,根据临床表现、外周⾎象和⾎清学检查确诊。

伴多脏器功能损害的IM病例为重症IM。

⽬前对重症IM诊断⽆统⼀标准,有研究认为伴有⾄少2个系统受累即可诊断为重症IM。

有以下临床特征时⾼度重视:(1)持续⾼热(>1周),肝脾明显肿⼤;(2)外周⾎象2系或3系显著下降,但未达到EBV-HLH标准;(3)转氨酶显著异常,尤其是乳酸脱氢酶(LDH)显著增⾼;(4)呼吸和吞咽困难,并发胸腔积液、肺炎等;(5)⼼电图异常,⼼肌炎。

慢性活动性EBV感染(CAEBV)诊断标准:(1)有持续或反复发作的IM表现,即发热、持续性肝功能损害、多发性淋巴结病、肝脾肿⼤、全⾎细胞减少、视⽹膜炎、间质性肺炎、⽜痘样⽔疱及蚊⾍过敏等症状持续 3 个⽉以上。

(2)EBV感染及引起组织病理损害的证据如满⾜下述标准中的1条或1条以上:①⾎清EBV抗体滴度异常增⾼,包括抗VCA-IgG≥1:640 或抗EA-IgG≥1:160, VCA/EA-IgA 阳性;②在感染组织或外周⾎中检测出 EBER-1 阳性细胞;③外周⾎ PBMC 中 EBV-DNA ⽔平⾼于 102.5 拷贝/g DNA;④受累组织中EBV-EBERS原位杂交或EBV-LMP1免疫组化染⾊阳性;⑤ Southern 杂交在组织或外周⾎中检测出EBV-DNA。

(3)排除上述临床表现系由其他已知疾病所致。

EBV 相关噬⾎淋巴组织细胞增多症(EBV-HLH)的诊断:(1)HLH 诊断标准依据HLH-2004⽅案,即符合以下8 项中的 5 项可诊断 HLH:①发热;②脾脏增⼤;③外周⾎⾄少两系减少(⾎红蛋⽩<90 g/L、⾎⼩板<100 × 109/L、中性粒细胞<110 ×109/L);④⾼⽢油三酯⾎症和(或)低纤维蛋⽩原⾎症;⑤⾻髓、脾脏或淋巴结中有噬⾎现象;⑥NK细胞活⼒降低或缺乏;⑦⾎清铁蛋⽩≥500 mg/L;⑧可溶性CD25(SIL-2R)≥2400 U/mL。

【中图分类号】【文献标识码】【文章编号】 ( )·综述·!"病毒感染相关性疾病四川大学华西第二医院儿科(四川成都 )李强综述病毒( )是已知的 个人类疱疹病毒之一。

自 年 首次报道 淋巴瘤及 年 和 在 淋巴瘤标本的体外传代细胞中发现 以来,已有多种疾病被证实与 感染有关,现综述如下。

一、 生物学特点(一) 基因组、感染方式: 是线性双链 病毒,基因组长度 ,编码大约 个基因,其中重要的有编码壳抗原( )、早期抗原( )、核抗原( , )的基因 。

特点为亲淋巴细胞性和亲上皮细胞性,有 种感染方式:复制性感染(细胞溶解性感染)和潜伏感染(持续性感染)。

在复制性感染期间,病毒 转录, 、 充分表达,有成熟病毒颗粒产生并伴有受感染宿主细胞的溶解和死亡,这种感染方式主要见于 感染性疾病如传染性单核细胞增生症( )。

在潜伏感染期间, 、 表达受到抑制,主要表达 、( ),不产生新的病毒颗粒,这种感染方式主要见于 相关性恶性肿瘤性疾病。

(二) 潜伏感染时表达的基因:研究发现,在潜伏感染的 细胞内, 的表达与病毒的复制和细胞的永生化有关。

是 潜伏感染最重要的基因,可诱导 表达并且反式激活 ,在受感染的 细胞转化 永生化过程中起着关键的作用。

潜伏感染时还有 编码的( )表达, 和 是迄今所知在潜伏感染的细胞内表达最为丰富的病毒 ,广泛用于 潜伏感染的诊断,但其功能目前还不清楚。

潜伏感染期间 表达以后, 、 、 表达于受到感染的细胞上。

是一种整合膜蛋白并且是潜在的致癌基因,它可剌激细胞间和细胞内信号传导途径,包括核因子 ! ( ! ),后者是转录因子,控制与细胞增殖和生长调控有关的基因。

体外培养已证实受 潜伏感染的细胞可有 种不同形式的 潜伏感染基因表达,见表 。

不同的潜伏感染类型与不同的临床恶性肿瘤性疾病有关 。

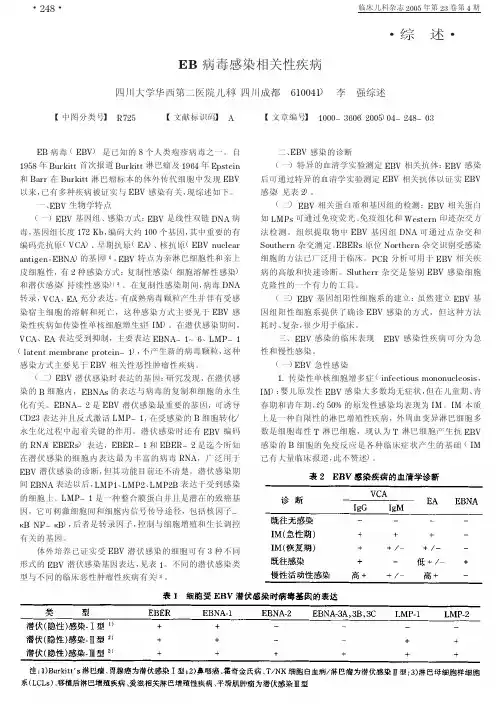

二、 感染的诊断(一)特异的血清学实验测定 相关抗体: 感染后可通过特异的血清学实验测定 相关抗体以证实 感染(见表 )。

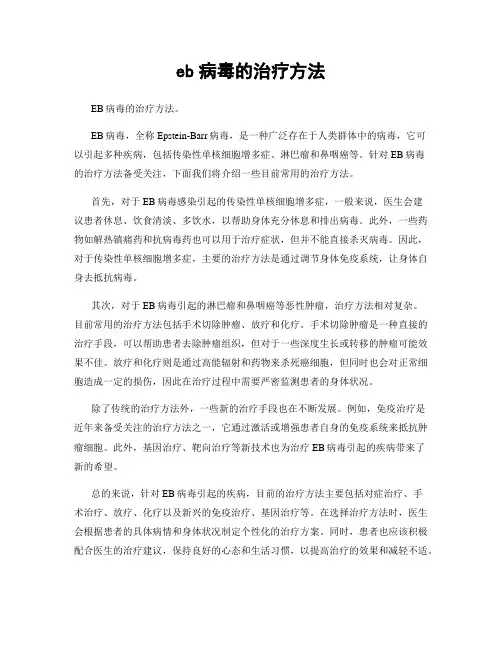

eb病毒的治疗方法EB病毒的治疗方法。

EB病毒,全称Epstein-Barr病毒,是一种广泛存在于人类群体中的病毒,它可以引起多种疾病,包括传染性单核细胞增多症、淋巴瘤和鼻咽癌等。

针对EB病毒的治疗方法备受关注,下面我们将介绍一些目前常用的治疗方法。

首先,对于EB病毒感染引起的传染性单核细胞增多症,一般来说,医生会建议患者休息、饮食清淡、多饮水,以帮助身体充分休息和排出病毒。

此外,一些药物如解热镇痛药和抗病毒药也可以用于治疗症状,但并不能直接杀灭病毒。

因此,对于传染性单核细胞增多症,主要的治疗方法是通过调节身体免疫系统,让身体自身去抵抗病毒。

其次,对于EB病毒引起的淋巴瘤和鼻咽癌等恶性肿瘤,治疗方法相对复杂。

目前常用的治疗方法包括手术切除肿瘤、放疗和化疗。

手术切除肿瘤是一种直接的治疗手段,可以帮助患者去除肿瘤组织,但对于一些深度生长或转移的肿瘤可能效果不佳。

放疗和化疗则是通过高能辐射和药物来杀死癌细胞,但同时也会对正常细胞造成一定的损伤,因此在治疗过程中需要严密监测患者的身体状况。

除了传统的治疗方法外,一些新的治疗手段也在不断发展。

例如,免疫治疗是近年来备受关注的治疗方法之一,它通过激活或增强患者自身的免疫系统来抵抗肿瘤细胞。

此外,基因治疗、靶向治疗等新技术也为治疗EB病毒引起的疾病带来了新的希望。

总的来说,针对EB病毒引起的疾病,目前的治疗方法主要包括对症治疗、手术治疗、放疗、化疗以及新兴的免疫治疗、基因治疗等。

在选择治疗方法时,医生会根据患者的具体病情和身体状况制定个性化的治疗方案。

同时,患者也应该积极配合医生的治疗建议,保持良好的心态和生活习惯,以提高治疗的效果和减轻不适。

希望随着医学科技的不断进步,我们能够找到更加有效的治疗方法,为患者带来更多希望和康复的可能。

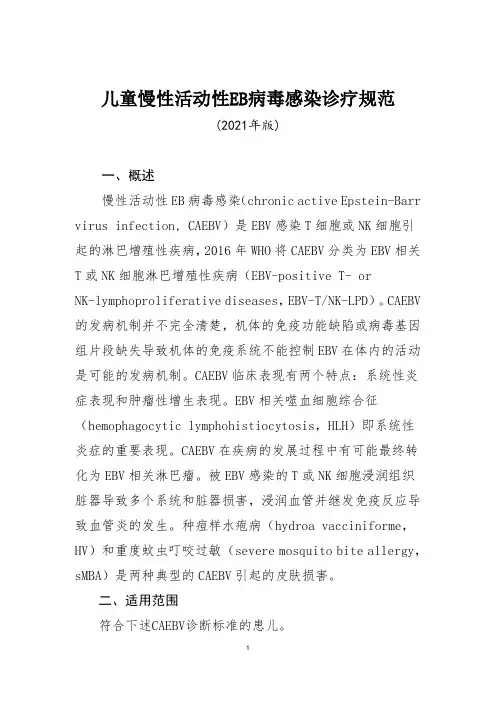

儿童慢性活动性EB病毒感染诊疗规范(2021年版)一、概述慢性活动性EB病毒感染(chronic active Epstein-Barr virus infection, CAEBV)是EBV感染T细胞或NK细胞引起的淋巴增殖性疾病,2016年WHO将CAEBV分类为EBV相关T或NK细胞淋巴增殖性疾病(EBV-positive T- orNK-lymphoproliferative diseases,EBV-T/NK-LPD)。

CAEBV 的发病机制并不完全清楚,机体的免疫功能缺陷或病毒基因组片段缺失导致机体的免疫系统不能控制EBV在体内的活动是可能的发病机制。

CAEBV临床表现有两个特点:系统性炎症表现和肿瘤性增生表现。

EBV相关噬血细胞综合征(hemophagocytic lymphohistiocytosis,HLH)即系统性炎症的重要表现。

CAEBV在疾病的发展过程中有可能最终转化为EBV相关淋巴瘤。

被EBV感染的T或NK细胞浸润组织脏器导致多个系统和脏器损害,浸润血管并继发免疫反应导致血管炎的发生。

种痘样水疱病(hydroa vacciniforme,HV)和重度蚊虫叮咬过敏(severe mosquito bite allergy,sMBA)是两种典型的CAEBV引起的皮肤损害。

二、适用范围符合下述CAEBV诊断标准的患儿。

三、诊断(一)临床表现1.CAEBV的临床表现多种多样,其主要特征是传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis, IM)样症状持续或反复存在。

主要表现为发热、咽峡炎、肝、脾、淋巴结肿大、皮疹等。

2.血液系统:白细胞减低(或增高)、贫血或血小板减少、肝脾淋巴结肿大。

3.消化系统:腹泻、消化道溃疡、出血、肝功损害、黄疸。

4.呼吸系统:肺间质病变为主,可表现为咳嗽、气促、呼吸困难,严重时可出现浆膜腔积液。

5.皮肤黏膜:严重蚊虫叮咬过敏(sMBA)和种痘样水疱病(HV),口唇或咽部疱疹。

EB病毒与结外NK/T细胞淋巴瘤的关系

结外NK/T细胞淋巴瘤(extranodal NK/T-cell lymphoma,ENKTL)是一种少见的侵袭性结外非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma,NHL),与EB病毒(Epstein-Barr virus,EBV)普遍相关。

ENKTL最常见于亚洲和南美洲无明显免疫缺陷的男性。

除EB病毒外,没有任何环境或外在因素被证明与ENKTL发生有关。

EB病毒感染NK细胞或T细胞的精确机制以及病毒在ENKTL发病机制中的作用尚未被完全破译。

然而,许多最近的发现揭示了EB病毒能够导致细胞信号传导的紊乱和肿瘤抑制基因的突变,这提供了对ENKTL的发病机理的新见解。

EBV病毒载量的检测不仅可用于ENKTL的诊断,也可用于评价患者对治疗的反应。

NK/T细胞淋巴瘤总体来讲预后不良,目前关于其预后因素的研究仍在不断进行之中。

本文主要着眼于EB病毒感染与结外NK/T细胞淋巴瘤的关系,试图为改善患者治疗结局提供方向。

慢性活动性EB病毒感染治疗进展李微;刘玉峰【摘要】慢性活动性EB病毒感染(chronic active Epstein-barr virus infection,CAEBV)是一种几乎涉及全身各个器官损伤的、EBV感染后T、NK、B 细胞异常增生的综合征,主要表现为EBV感染后出现的慢性及反复传染性单核细胞增多症样症状,治疗困难,预后较差.目前国内外通过异基因造血干细胞移植、输注EBV特异性细胞毒性T淋巴细胞等治疗取得了一定进展,现对CAEBV的治疗进展进行综述,以期提高该病的治疗水平.【期刊名称】《中国继续医学教育》【年(卷),期】2018(010)007【总页数】3页(P110-112)【关键词】慢性活动性EB病毒感染;异体造血干细胞移植;细胞毒性T淋巴细胞;基因靶向治疗【作者】李微;刘玉峰【作者单位】郑州大学第一附属医院小儿内三科,河南郑州 450000;郑州大学第一附属医院小儿内三科,河南郑州 450000【正文语种】中文【中图分类】R3731 慢性活动性EB病毒感染的一般特点慢性活动性EB病毒感染(chronic active epstein—barr virus infection,CAEBV)是1986年首次报道,现被认为是EBV相关T/NK细胞增殖性疾病(lmphoproliferative disorder,PLD),临床表现为传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis,IM)类似症状,3个主要症状为发热,淋巴结肿大、肝脾肿大和肝转氨酶升高。

当EBV病毒感染的T/NK细胞浸润皮肤,激活皮肤免疫反应,会发生结节、水泡,出现蚊虫叮咬后水痘病毒样(chickenpox virus)感染。

在健康个体中,EBV感染人体后,在休眠记忆B细胞处于潜伏状态,而在某些特殊易感个体内,EBV感染后可使T、NK或B细胞克隆性增生,这些增生可以是寡克隆、单克隆或多克隆性。

日本一项调查CAEBV患者绝大部分是T细胞型或NK型,极少为B细胞克隆性扩增,而前者病情更严重[1]。

EB 病毒感染相关皮肤疾病研究进展2023中国儿童中的EB 病毒原发感染发生的非常早,大约80%的儿童1岁以前血清EB 病毒衣壳抗原(VCA) 抗体已经阳性。

大多数情况下,EB 病毒的原发感染并无临床症状,少数患者的原发感染表现为急性裂解性感染,病毒大量复制,机体产生强烈的免疫反应,临床表现为发热、肝脾淋巴结肿大等症状,即传染性单核细胞增多症。

原发感染后,约10%的外周血B 淋巴细胞被感染;经过人体有效的免疫反应,大多数感染细胞被清除,最终极少量 B 淋巴细胞携带病毒、并持续终身,形成潜伏感染。

部分原发感染者,由于多种因素,不能进入潜伏感染状态,病毒仍持续复制,EB 病毒VCA-IgM、IgG 抗体持续升高,且不产生EBNA-IgG 抗体,外周血病毒载量升高,并表现出持续的发热、肝脾淋巴结肿大等临床症状,称为慢性活动性EB 病毒(CAEBV) 感染。

在EB 病毒潜伏感染相关的肿瘤性疾病(鼻咽癌、伯基特淋巴瘤、霍奇金淋巴瘤)中发现,一些裂解期感染的基因(如BARF1、BZLF2、BALF1、BHRF1) 促使EB 病毒的活化和再复制。

EB 病毒进入细胞之后可激活PI3K/Akt 通路,而该通路的激活进一步促进了EB 病毒的再活化、复制,导致与活化相关的基因BRLF 的过度表达。

对EB 病毒相关的移植后淋巴细胞增生性疾病研究发现,PI3K/Akt 通路被激活,从而导致淋巴组织持续增殖,而PI3K 抑制剂及下游mTOR 受体抑制剂已经在临床研究中用于治疗此类疾病。

一、传染性单核细胞增多症(infectious mononucleosis,IM)约3%~15%的患者会出现皮肤黏膜的损害,主要表现为躯干、颜面弥漫分布米粒大小红色斑疹,呈典型的麻疹样发疹。

IM 通常预后良好,一般在临床和实验室诊断后2~4周内症状可缓解。

IM 的诊断应注意:低龄婴幼儿VCA-IgM 抗体可持续阴性,不应因为该检测阴性而否定临床症状典型的IM; 无临床症状、仅实验室VCA-IgM 抗体阳性,不应盲目诊断IM, 因为EB 病毒原发感染非常常见,而大多数原发感染者无任何症状,仅少数人发展为IM。

•综述.儿童EB病毒感染相关淋巴增生性疾病的诊治进展马晓朋(综述)方拥军(审校)南京医科大学附属儿童医院血液肿瘤科210008通信作者:方拥军,Email:fyj322@【摘要】EB病毒是人类于1964年发现的第一个致癌病毒。

EB病毒感染在儿科较为常见,多无临床症状。

当患儿免疫功能降低或缺乏时,EB病毒可能会引起传染性单核细胞增多症、慢性活动性EB病毒感染、噬血细胞性淋巴组织细胞增生症、移植后淋巴增生性疾病、X连锁淋巴组织增生综合征等一系列良性或恶性淋巴增殖性疾病。

这些疾病大部分发病机制复杂、临床表现多样、预后不良、病死率高,唯一被证明有效的治疗方法是异基因造血干细胞移植。

【关键词】EB病毒;淋巴组织增生性疾病;诊断;治疗基金项目:国家自然科学基金(81670155);江苏省妇幼健康重点学科(FXK201742)DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-440&2021.03.002Progress in diagnosis and treatment of EpsteiBarr virus infection-related lymphoproliferative diseases inchildrenMa Xiaopeng,Fang YongjunDepartment of Hematology&Oncology,the Affiliated Children's Hospital of Nanjing Medical University,Nanjing210008,ChinaCorresponding author•Fang Yongjun,Email•fyj322@[Abstract]Epstein-Barr(EB)virus is the first carcinogenic virus discovered in1964.EBV infectionis common in pediatrics and most of the infected children are asymptomatic.When the immune function of children becomes low or deficient,EBV may cause a series of benign or malignant lymphoproliferative diseases,such as infectious mononucleosis,chronic active EBV infection,hemophagocytic lymphohistiocytosis,posttransplant lymphoproliferative disorders,X-linked lymphoproliferative syndrome and so on.Most of these diseases have complex pathogenesis,diverse clinical manifestations,poor prognosis and high mortality.The only effective treatment is allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.[Key words]Epstein-Barr virus;Lymphoproliferative disease;Diagnosis;TreatmentFund program:The National Natural Science Foundation of China(81670155);Jiangsu Provincial KeyDisciplines of Maternal and Child Health(FXK201742)DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-4408.2021.03.002Epstein-Barr病毒(Epstein-Barr virus,EBV)属疱疹病毒科Y亚科,也称人类疱疹病毒IV型,具有明显的上皮细胞和B淋巴细胞嗜性⑷。

EB病毒感染与淋巴系统肿瘤的病理诊断及鉴别诊断解放军总医院第四医学中心病理科主讲人:李亚卓EB病毒简介EBV是隶属于γ疱疹病毒的DNA病毒,唯一宿主是人类,主要侵袭人B细胞与口咽部上皮细胞EBV感染多指人群感染EBV后的一种携带状态,可无临床症状EBV形态呈圆形,直径180nm,二十面体;基本结构为核样物、衣壳和囊膜三部分根据产生抗原的不同可将EBV 感染分为3型潜伏Ⅰ型:仅表达EBNA1,见于EBV 阳性的伯基特淋巴瘤(BL)潜伏Ⅱ型:表达EBNA1和LMP1,见于EBV 阳性的HL 、周围型NK /T 细胞淋巴瘤和其他一些B 细胞淋巴瘤潜伏Ⅲ型:表达EBNA1,EBERs ,LMP1等,见于严重免疫抑制患者中与EBV相关的淋巴增殖性疾病EB 病毒感染分型EBV相关疾病潜伏感染类型及基因表达类型核抗原1(EBNA1)核抗原2-6(EBNA2-6)膜蛋白1(LMP-1)膜蛋白2(LMP-2)mRNA(EBER)细胞和疾病潜伏I+---+BL细胞株\伯基特淋巴瘤\胃癌潜伏II+-+++BL细胞\鼻咽癌\霍奇金淋巴瘤\NK/T细胞淋巴瘤潜伏III +++++LCL\传染性单核细胞增多症\免疫缺陷相关B淋巴瘤\X染色体相关淋巴增生疾病其它+/---++健康携带者血中B细胞注:EBER:EBV编码的小RNA;LCL:类淋巴母细胞株EB病毒的致瘤机制Array EBV的致瘤机制还不是很清楚,有3种可能途径EBV感染宿主细胞后,其基因整合到宿主基因组中,使宿主基因发生突变,导致肿瘤发生EBV编码的产物促进肿瘤的发生,如EBV编码的LMP1是一种有确切致瘤作用的蛋白EBV感染使淋巴细胞系Fas-Fas L介导的细胞凋亡受抑以及凋亡抑制基因Bcl-2表达异常,淋巴细胞凋亡受抑而发生淋巴瘤EBV(抗原)和宿主反应EB病毒相关淋巴瘤分子机制EBVLMP-1浆细胞膜TRAFsTRAFsJAK3细胞浆p38/p42/44MAPKsSEKJNKAP-1IκB NFκBNFκB STAT ATF2转录活化增殖分化凋亡细胞核EB病毒相关淋巴瘤1、成熟B细胞淋巴瘤●Burkitt淋巴瘤(BL)●淋巴瘤样肉芽肿病(LG)●EBV阳性的DLBCL●浆母细胞淋巴瘤(PBL)2A、儿童EBV感染导致的成熟T/NK细胞淋巴瘤●蚊虫叮咬超敏反应●种痘样水疱病(HV)●种痘样水疱病样T细胞淋巴瘤(HVTCL)●系统性EBV阳性T细胞淋巴组织增殖性疾病2B、成熟T/NK细胞淋巴瘤●NK/T细胞淋巴瘤,鼻型(NKT)●血管免疫母细胞性T细胞淋巴瘤(AITL)●肠病性T细胞淋巴瘤●皮下脂膜炎样T细胞淋巴瘤(SPTL)●外周T细胞淋巴瘤(PTL, NOS)3、霍奇金淋巴瘤(HL)●经典型霍奇金淋巴瘤(CHL)●结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤(NLPHL)4、免疫缺陷相关淋巴增殖性疾病●移植后淋巴增殖性疾病(PTLD)淋巴结基本结构正常的淋巴结直径约1mmB区:淋巴滤泡T区:副皮质区+滤泡间区淋巴窦是确定淋巴结最可靠的结构生发中心B 细胞来源的高度侵袭性肿瘤常发生于结外部位,形成一个巨大肿物,少数可表现为白血病 细胞形态单一,中等大小,胞质嗜碱性肿瘤凋亡明显,可见较多吞噬核碎屑的巨噬细胞,呈满天星样 地方性:4-7岁儿童最常见,50%累及颌面骨,几乎所有病例都有EBV 感染;散发性:常见于儿童和年轻人,最常受累部位为回盲部,EBV 感染率约30%;免疫缺陷相关性:常见于HIV 感染患者,淋巴结和骨髓受累多见,EBV 感染率约25%~40%伯基特淋巴瘤(Burkitt lymphoma, BL)形态单一,中等大,核圆形,染色质粗块状,2~4个小核仁,核分裂像>10个/HPF 大量瘤细胞凋亡,被巨嗜细胞吞噬,呈现满天星样伴浆细胞分化:浆细胞样,丰富的嗜碱性胞质,核偏位,可见核周空晕不典型Burkitt:瘤细胞异型性更大,核仁显著,Ki-67指数需达90%~100%,且有MYC异位的证据BL形态学CD10+,Bcl-6+,Bcl-2-Ki-67指数达90%-100%IgH基因重排阳性几乎所有病例均有MYC基因易位,t(8;14) (q24;q32)无Bcl-2,Bcl-6基因易位BL免疫组化及分子生物学IgH和MYC染色体易位(+)EBER原位杂交(+)有丰富的核糖体,常有脂膜包涵体,缺乏糖原颗粒,可有核小囊和突起BL超微结构m:线粒体的极性聚集;er:疏松的内质网;np:核突起BL鉴别诊断前驱淋巴母细胞性淋巴瘤核圆形,核仁较小,染色质粉尘状,可见星空现象;TDT(+),CD34(+),EBV(-),Bcl-2(-),Ig-MYC(-)弥漫大B细胞淋巴瘤中心母细胞型瘤细胞体积大,2~3个较大核仁,贴膜排列;若瘤细胞表达Bcl-2,Ki67<80%,则支持弥漫大B细胞淋巴瘤;诊断困难时FISH检测MYC基因易位粒细胞肉瘤多见于儿童,好发于眼眶和皮肤;细胞质丰富,嗜酸性,可见分化程度不同的粒细胞;MPO(+),CD15(+)弥漫大B细胞淋巴瘤(DLBCL)弥漫性增生的大B细胞恶性肿瘤,瘤细胞核的大小相当于正常吞噬细胞核或正常淋巴细胞的2倍,有明显核仁泡状核,胞质相对丰富发病年龄比较宽泛,中位年龄60-70岁,也可见于儿童倾向于表现为结外病变,就诊时多较局限进展快速,若不治疗,预后差EBV阳性弥漫性大B细胞淋巴瘤, 非特殊类型(DLBCL,NOS)WHO 2008EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly老年性EBV 阳性DLBCL,临时病种指非免疫缺陷者,通常在> 50 岁,中位年龄71岁儿童与青少年极其罕见EBV 阳性的DLBCL较EBV 阴性者预后差WHO 2017EBV-positive diffuse large B-cell lymphoma, NOSEBV 阳性DLBCL, NOS, 正式病种EBV 阳性DLBCL 年轻患者在增多,宽泛的形态谱和更好的生存期70%发生于结外,常见于皮肤、肺、扁桃体及胃,有或没有淋巴结侵犯30%侵犯淋巴结皮肤受累明显升高DLBCL ,NOS临床特征瘤细胞为转化B细胞、免疫母细胞、H/R-S样瘤巨细胞可出现大片地图样坏死分为2型,多形性亚型,转化系列大B淋巴细胞、反应性小淋巴细胞、浆细胞、组织细胞、上皮样细胞,形态多样;大B细胞亚型,主要由转化大B淋巴细胞组成多形性亚型大B细胞亚型DLBCL,NOS病理学特点免疫表型:LMP-1+、MUM-1+、CD10-、Bcl6-、PD-L1+、PD-L2+分子生物学:IgH克隆性重排阳性、EBER+表达CD30、EBNA2预后差EBERCD20DLBCL,NOS免疫表型及分子生物学45岁为界>45岁EBV+ DLBCL中位生存期2年老年性预后差,即使应用Rituximab治疗年轻患者预后明显好EBV+ DLBCL (n=96)EBV-neg DLBCL (n=107)DLBCL,NOS预后DLBCL,NOS鉴别诊断传染性单核细胞增多症:形态学表现相似,在诊断困难的情况下,单克隆检测有助于鉴别,IgH克隆性重排阴性老年人EBV阳性的经典霍奇金淋巴瘤:EBV阳性DLBCL中超过50%的细胞表达CD20;B细胞特异性转录因子OCT-2和BOB-1表达残存B细胞和RS样细胞;CD30、LMP1和EBER不能鉴别诊断与EBV相关的淋巴瘤:根据患者的临床病史、发病部位和免疫组化,还需与淋巴瘤样肉芽肿、浆母细胞淋巴瘤和移植后淋巴增殖障碍性疾病鉴别浆母细胞淋巴瘤(plasmablastic lymphoma,PBL)具有浆母细胞形态和免疫表型特征的弥漫大B细胞淋巴瘤由于PBL高度侵袭的本质和浆细胞分化的特点,归为DLBCL的一种罕见亚型目前认为HIV、EBV感染及MYC基因易位可能与PBL发生有关男性多发,发病年龄在40-50岁最多见的原发部位为口腔,且EBV感染率高虽然早期治疗效果明显,但复发率高且预后极差,3/4的患者中位生存时间只有6-7个月国内9例PBL报道,中位生存时间5个月PBL病理形态大形异型淋巴样细胞弥漫浸润,可见星空现象肿瘤细胞圆形或椭圆形,呈免疫母细胞样或浆细胞样,胞质丰富、核偏位、核仁明显,偶见核周空晕,核分裂像易见背景见浸润的小的成熟的淋巴细胞PBL免疫组化表达肿瘤细胞CD138+、CD38+、VS38c+、EMA+、MUM1+、CD79a+/-、CD45-、CD20-、PAX5-PBL鉴别诊断Burkitt淋巴瘤:B细胞标记CD20+,生发中心B细胞标记CD10+DLBCL:可伴有浆细胞分化,但B细胞标记CD20+ALK阳性的DLBCL:可有具有浆母细胞淋巴瘤的免疫表型,但其ALK为阳性浆细胞骨髓瘤/浆细胞瘤:浆细胞标记阳性,但增殖指数较低,且血清中可检测到大量单克隆性免疫球蛋白(M蛋白峰)EBV相关T/NK细胞疾病进展儿童EBV阳性的T/NK细胞增殖性疾病•儿童系统性EBV阳性T细胞淋巴瘤•T/NK细胞型慢性活动性EBV感染性,系统型•种痘样水疱病样淋巴增殖性疾病•严重蚊虫叮咬过敏症WHO 2017WHO 2017WHO 2008Systemic EBV-Positive T cell lymphoproliferative disease of childhood 儿童系统性EBV 阳性T 细胞淋巴组织增生性疾病Systemic EBV-Positive T cell lymphoma of childhood儿童系统性EBV 阳性T 细胞淋巴瘤儿童系统性EBV 阳性T 细胞淋巴瘤,不再称为“淋巴增殖性疾病”,因其具有暴发性临床过程,且常与噬血细胞综合征相关联儿童系统性EBV 阳性T 细胞瘤。