10册-国学课程《天籁》课时备课

- 格式:docx

- 大小:22.31 KB

- 文档页数:3

文言诵读的生命力——《天籁》教学案例分析作者:谢瑜来源:《课外语文·上》2017年第07期【摘要】文言诵读是中国传统语文教育的一种教学方式,可以寓情于声,可以知文会意。

本文以特技教师王崧舟老师执教的小学文言文《天籁》一课为例,从文言诵读的角度出发,透视名师课堂中是如何创造性地借助文言诵读,还原文言的语感、复活文本的情境以及唤醒学生读文言文的真切体验。

以此带给语文教师关于文言文教学的思考和启发,唤醒文言诵读得生命力。

【关键词】王崧舟;《天籁》;文言诵读【中图分类号】G622 【文献标识码】A语文教师教文言文,惯有的模式是背诵和翻译,貌似把握住了要义,实则本末倒置,忽视了文言文的本质生命力在于诵读。

我们的文言文教学课堂,对译文过度依赖,让古代汉语语法知识的学习成为文言文的教学目标。

最终使得学生对文言文的内容一知半解,对文言背后的中国文化和精神思想知之甚少,在机械的学习过程中逐渐失去学习文言文的兴趣。

诵读能够帮助学生进入到真正的语文世界,在不断重复的诵读中知情会意,在声音中唤醒文言文的生命。

庄子的古文蕴含了许多生命和宇宙的哲思,《天籁》是庄子的《齐物论》的一段节选,被节选入北师大版《小学国学》经典教材第十册第五课。

特技教师王崧舟老师,执教《天籁》一课,引人入胜,学生在独特的文言诵读过程中,品味到古文的乐趣。

【案例叙述】《天籁》的教学,以读开始,以读贯穿课堂,以读体悟意蕴。

课堂伊始,王老师没有单纯要求学生读顺课文、背诵课文,而是选择不同形式(齐读、跟读、轮读、自由读、指名读)来诵读文言文,引导学生读通顺文言文,排除字音障碍的同时培养学生文言的语感。

随即以思考问题“说说文章的内容”来帮助学生整体感知文章,理清脉络。

在板书“地籁—人籁—天籁”后,抛出问题“写得最具体、最形象的是哪一种声音?”过渡到对文言文的具体把握。

同时在“三种声音发声依靠什么”的问题互动中,反复指导学生读写“窍穴”、写“地籁”的句子。

《天籁》教案杭州市拱宸桥小学王崧舟【教材版本】北师大版《小学国学》经典教材第十册第5课。

【学习目标】1.能正确、流利地朗读课文,初步感受庄子散文豪迈奔逸的气势和节奏。

2.知道什么是人籁、地籁与天籁,初步体会庄子顺应自然的思想。

3.学会用心去感受大自然的动静。

【教学重难点】教学重点:正确、流利、有节律地诵读课文。

教学难点:通过理解“天籁”,初步体会庄子顺应自然的思想。

【教学时间】1小时。

【教学过程】一、通读:把握行文思路1. 读正确。

跟读课文,轮读课文,自由读课文,指名读课文。

2. 整体感知课文。

完成课堂练习一,梳理课文思路和主要内容。

先写天籁再写地籁后写人籁(学生完成课堂练习一)反馈:课文先写什么?(板书:地籁)再写什么?(人籁)最后写什么?(天籁)二、美读:感受行文节奏1. 美读“窍穴”句■课件呈现:似鼻似口似耳似枅似圈似臼似洼者似污者指导与练习:既要一口气把它们读完,又要读出两两停顿,这样听起来才有味道。

■课件呈现:似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者;指导与练习:一开始是正常语速,读着读着,就会越来越快,到了那个节点就慢下来,这是节奏和韵律。

2. 美读“地籁”句■课件呈现:激者,讠高者,叱者,吸者,叫者,譹者,宎者,咬者。

仿照“窍穴”句的读法,读好此句。

3. 结合译文,完成课堂练习第二题■课件呈现:激者像细细的呼吸声讠高者像湍急的流水声叱者像迅疾的箭镞声吸者像大声的呵叱声叫者像鸟儿鸣叫叽喳譹者像放声叫喊宎者像嚎啕大哭咬者像在山谷里深沉回荡4. 美读三种风中的“地籁”课件呈现:泠风则小和飘风则大和厉风济则众窍为虚指导与练习:师读,读出越来越大的语气;生跟读,读出小和、大和。

读中纠正最后一种读法,应该把“众窍为虚”读得最轻。

5. 美读“地籁”语段三、品读:体味行文意蕴地籁则众窍是已(板书“——众窍”),人籁呢?(指名答,板书:“——比竹”)敢问天籁?(板书:“——”)什么是天籁?■课件呈现:夫吹万不同,而使其自己也,咸其自取,怒者其谁邪?比较天籁与地籁、人籁的不同。

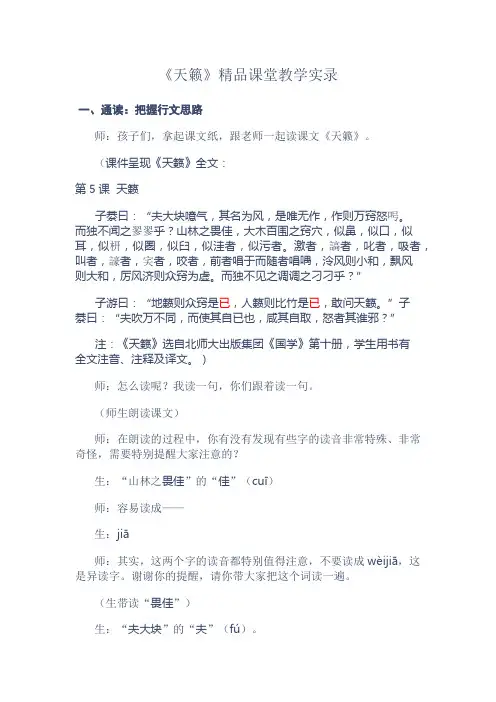

《天籁》精品课堂教学实录一、通读:把握行文思路师:孩子们,拿起课文纸,跟老师一起读课文《天籁》。

(课件呈现《天籁》全文:第5课天籁子綦曰:“夫大块噫气,其名为风,是唯无作,作则万窍怒呺。

而独不闻之翏翏乎?山林之畏佳,大木百围之窍穴,似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者。

激者,謞者,叱者,吸者,叫者,譹者,宎者,咬者,前者唱于而随者唱喁,泠风则小和,飘风则大和,厉风济则众窍为虚。

而独不见之调调之刁刁乎?”子游曰:“地籁则众窍是已,人籁则比竹是已,敢问天籁。

”子綦曰:“夫吹万不同,而使其自已也,咸其自取,怒者其谁邪?”注:《天籁》选自北师大出版集团《国学》第十册,学生用书有全文注音、注释及译文。

)师:怎么读呢?我读一句,你们跟着读一句。

(师生朗读课文)师:在朗读的过程中,你有没有发现有些字的读音非常特殊、非常奇怪,需要特别提醒大家注意的?生:“山林之畏佳”的“佳”(cuī)师:容易读成——生:jiā师:其实,这两个字的读音都特别值得注意,不要读成wèijiā,这是异读字。

谢谢你的提醒,请你带大家把这个词读一遍。

(生带读“畏佳”)生:“夫大块”的“夫”(fú)。

师:嗯,念第几声?生:第二声。

师:平时我们念第几声?生:第一声。

师:这个词单独出现,出现在句首做语气词的时候,其实它没有具体的意思,应该读二声。

“夫大块噫气”。

读音相同的其实还出现过一次,在哪儿?生:在最后一句“夫吹万不同”师:好极了!我们一起来读一读这两处。

(师带读“夫大块噫气”“夫吹万不同”)师:还有什么需要提醒大家注意的?生:“泠风则小和,飘风则大和”师:我知道你想提醒大家注意的这个字是——生:和(hè)师:对,这是一个多音字,在这里读四声。

“和”就是“呼应”。

你带着大家一起来读这两句。

(生带读“泠风则小和,飘风则大和”)生:我觉得应该注意的是“咬(jiāo)者”师:那个字一看就容易读成yǎo,这是一个异读字,读jiāo,来带着大家一起读。

课时:1课时年级:四年级教材:《美术课程标准》教学目标:1. 让学生了解音乐与美术的关联,感受音乐的美感。

2. 培养学生的审美情趣,提高学生的艺术素养。

3. 通过绘画,让学生表达自己对音乐的理解和感受。

教学重点:1. 让学生了解音乐与美术的关联。

2. 让学生学会用绘画表达音乐的美感。

教学难点:1. 让学生理解音乐与美术的关联。

2. 让学生用绘画表达音乐的美感。

教学过程:一、导入1. 播放一段优美的音乐,让学生闭上眼睛,感受音乐的美感。

2. 引导学生思考:音乐与美术有什么关系?二、讲授新课1. 介绍音乐与美术的关联,如音乐可以激发人们的想象力,美术可以表现音乐的情感等。

2. 展示一些音乐家的画作,如莫奈的《睡莲》、梵高的《星夜》等,让学生感受音乐与美术的融合。

三、实践操作1. 分组讨论:如何用绘画表达音乐的美感?2. 学生根据讨论结果,进行绘画创作。

3. 教师巡回指导,帮助学生解决问题。

四、展示与评价1. 学生展示自己的作品,分享创作心得。

2. 教师对学生的作品进行评价,肯定优点,指出不足。

3. 邀请其他同学对作品进行评价,培养学生的审美能力。

五、总结1. 回顾本节课的学习内容,让学生谈谈自己的收获。

2. 鼓励学生在日常生活中关注音乐与美术的关联,提高自己的艺术素养。

教学反思:本节课通过音乐与美术的结合,让学生感受到艺术的美。

在教学过程中,要注意以下几点:1. 注重学生的主体地位,激发学生的学习兴趣。

2. 引导学生思考,培养学生的创新能力。

3. 注重实践操作,让学生在创作中提高自己的绘画技能。

4. 加强评价,关注学生的个体差异,促进学生的全面发展。

课时:1课时年级:小学四年级教材:《音乐课程标准》教学目标:1. 让学生感受天籁音乐的魅力,激发学生对音乐的兴趣。

2. 通过欣赏和模仿,提高学生的音乐素养和表现力。

3. 培养学生团结协作、互相帮助的精神。

教学重点:1. 感受天籁音乐的魅力。

2. 模仿天籁音乐,提高音乐素养。

教学难点:1. 欣赏和模仿天籁音乐。

2. 培养学生团结协作、互相帮助的精神。

教学过程:一、导入1. 教师播放一段天籁音乐,引导学生欣赏。

2. 提问:同学们,你们听到了什么?这音乐给你带来了什么样的感受?二、讲解天籁音乐1. 教师简要介绍天籁音乐的定义和特点。

2. 引导学生分析天籁音乐的特点,如:自然、纯净、和谐等。

三、欣赏天籁音乐1. 教师播放不同类型的天籁音乐,如:自然界的鸟鸣、流水声、风吹过树叶的声音等。

2. 学生边听边思考:这些天籁音乐给你带来了什么样的感受?四、模仿天籁音乐1. 教师引导学生模仿自然界的声音,如:模仿鸟鸣、流水声等。

2. 学生分组进行模仿,互相评价、互相学习。

五、展示与评价1. 各小组展示自己的模仿成果,教师和学生共同评价。

2. 教师对学生的表现给予肯定和鼓励。

六、总结与拓展1. 教师总结本节课的学习内容,强调天籁音乐的魅力。

2. 拓展:鼓励学生在日常生活中发现和欣赏更多的天籁音乐。

教学反思:本节课通过欣赏和模仿天籁音乐,让学生感受到了音乐的魅力,提高了学生的音乐素养。

在教学过程中,要注意以下几点:1. 注重学生的参与度,让学生在欣赏和模仿中感受音乐的魅力。

2. 鼓励学生发挥想象力,创新模仿方式,提高学生的表现力。

3. 注重培养学生的团结协作、互相帮助的精神,营造良好的课堂氛围。

教学评价:1. 学生对天籁音乐的认识程度。

2. 学生在模仿过程中的表现和创意。

3. 学生在课堂上的参与度和积极性。

天籁冯骥才教学设计天籁冯骥才教学设计是针对学生语言表达能力的一种教学方法。

这种教学方法的核心思想是通过音乐的形式来培养学生的语言表达能力,以此提高学生的综合素质。

首先,天籁冯骥才教学设计中,教师需要选择适合学生年龄和兴趣的音乐作品进行教学。

音乐可以通过节奏、旋律、歌词等多种元素来激发学生对语言表达的兴趣,同时也可以让学生更加容易理解和吸收知识。

教师可以根据课程内容和学生的程度选择不同的音乐作品,让学生通过欣赏和表演来提高语言表达能力。

其次,教师需要将音乐和语言表达结合起来,设计各种活动来培养学生的语言表达能力。

比如,教师可以让学生通过歌唱、朗诵、对话等形式来学习和表达语言。

通过歌唱,学生可以通过模仿和演绎来提高语音语调;通过朗诵,学生可以学习如何用正确的语调和节奏来表达情感;通过对话,学生可以学习如何用恰当的词汇和语法来进行交流。

教师还可以设计一些游戏和角色扮演活动,让学生在音乐的氛围中积极参与语言表达,进一步提高语言水平。

此外,教师还可以结合其他学科知识来设计教学活动,提高学生的综合素质。

比如,在音乐教学中引入文学作品,让学生通过音乐来理解和表达文学情感;在音乐教学中引入艺术作品,让学生通过音乐来体验和表达艺术感受。

通过这种跨学科的教学方式,学生不仅可以提高语言表达能力,还可以培养其他方面的能力,开拓思维,提高综合素质。

最后,天籁冯骥才教学设计强调学生的主动参与和自主学习。

在教学过程中,教师要鼓励学生提出问题、表达观点、分享经验,让学生在实践中不断改进和提高。

教师可以给学生一些探究性的问题,鼓励他们自主思考和寻找答案。

教师还可以组织学生进行小组合作和互动交流,通过合作学习来促进语言表达的发展。

总之,天籁冯骥才教学设计通过音乐的形式来培养学生的语言表达能力,以此提高学生的综合素质。

教师需要选择适合的音乐作品,设计各种活动来培养学生的语言表达能力,并结合其他学科知识来提高学生的综合素质。

教师还要注重学生的主动参与和自主学习,鼓励学生发表观点、分享经验,提高语言表达能力。

语文版中外现代诗歌欣赏《天籁》说课稿一、说教材本课教材为语文版中外现代诗歌欣赏中的《天籁》一课。

该课是一篇现代诗歌,通过作者细腻的笔触和独特的表达方式,将自然景色与人的内心世界相融合,展现了作者对大自然的美感和对生命的热爱。

二、说课时安排本节课计划用时为一课时,具体安排如下:1.导入引入:(5分钟)–向学生提问,引起学生对大自然的思考,激发学生的学习兴趣。

–创设情境,与学生分享自己的观察和体验,营造课堂氛围。

2.观察感悟:(10分钟)–向学生展示图片或描述一幅自然景色,引导学生观察并表达自己的感受与想法,培养学生对自然美的感知能力。

3.课文欣赏:(25分钟)–教师朗读课文《天籁》,并帮助学生理解其中的意境和情感。

–分析课文的词语和句子结构,帮助学生理解诗歌的表达方式和艺术特点。

4.文本解读:(20分钟)–将课文分段进行解读,帮助学生深入理解诗歌的内涵。

–引导学生思考作者想要表达的主题和情感,并通过讨论的方式激发学生的思考和创造力。

5.交流互动:(10分钟)–组织学生进行小组讨论,分享自己对诗歌的理解和感受。

–鼓励学生互相交流和提问,促进课堂互动和思维碰撞。

6.总结反思:(5分钟)–对课堂内容进行总结,强调学生在诗歌欣赏中的收获和体会。

–鼓励学生提出问题和反思,并给予积极的评价和鼓励。

三、说教学目标本节课的教学目标如下:1.知识与能力:–了解现代诗歌的表达方式和艺术特点。

–掌握理解诗歌意境和情感的方法和技巧。

–培养学生对自然美的感知能力和欣赏能力。

2.过程与方法:–引导学生观察、感悟和思考,培养学生对诗歌的独立理解与创造能力。

–通过互动交流和小组讨论,促进学生思维的碰撞和思想的交流。

–培养学生感知和欣赏诗歌的能力,提升学生的人文素养。

3.情感态度与价值观:–培养学生对大自然的热爱和对生命的敬畏之情。

–培养学生对诗歌的欣赏能力和文学素养,培养学生的审美情趣和修养。

四、说教学重难点本节课的教学重点与难点如下:1.教学重点:–理解现代诗歌的艺术特点和表达方式。

语文版高二语文选修《天籁》说课稿一、选修课背景与意义《天籁》是高中语文选修课中的一本散文课本,内容涵盖了丰富多彩的散文作品。

本课程旨在提高学生的阅读理解和写作表达能力,培养学生的文学鉴赏、审美情操以及批判思维能力。

通过学习和理解《天籁》中的优秀散文作品,学生可以更好地把握主题思想、情感表达和语言艺术,丰富自己的人文素质,培养自己的审美情趣和文学素养。

二、教学目标1.知识与能力目标•了解《天籁》中的散文作品,包括其作者、创作背景和主要内容;•掌握散文的基本阅读技巧,提高阅读理解能力;•学会分析、总结和评价散文作品的主题思想和语言艺术。

2.过程与方法目标•培养学生的自主阅读习惯,提升文学鉴赏能力;•引导学生使用多种阅读策略,提高阅读效果;•鼓励学生进行课外拓展阅读和写作实践。

3.情感态度与价值观目标•培养学生对优秀散文作品的鉴赏能力,增强审美情操;•培养学生的文学素养和艺术修养,增强对生活的深度思考;•培养学生对传统文化的尊重和跨文化交流的能力。

三、教学重点•理解与把握散文作品的主题思想和情感表达;•改进阅读策略,提高阅读理解能力。

四、教学内容与安排1.散文作品一:《天籁》•作者:余秀华•内容:描写了一个偷拍摄影师通过镜头记录下的各种场景,以及他对这些画面背后意义的思考。

教学安排:•第一课时:介绍《天籁》的作者和作品背景,让学生了解散文的基本概念和特点。

•第二课时:学生阅读《天籁》,鼓励学生用自己的语言表述对作品的理解和感受。

•第三课时:进行课堂讨论,分析作品的主题思想和语言艺术,激发学生的创造思维和批判思维。

2.散文作品二:《好诗背之歌》•作者:周立波•内容:通过细腻的文字表达,描述了诗歌在生活中的美妙,唤起读者对诗歌的热爱和向往。

教学安排:•第四课时:介绍《好诗背之歌》的作者和作品背景,引导学生对诗歌的理解和欣赏。

•第五课时:学生阅读《好诗背之歌》,展示自己的感悟和诗歌朗诵。

•第六课时:进行小组讨论,分享对诗歌的体验和感受,引导学生积极参与。

天籁音乐教案美术初中教学对象:初中一年级教学目标:1. 让学生了解并欣赏天籁之音,提高音乐审美能力。

2. 通过音乐与美术的交融,培养学生的创新意识和团队协作能力。

3. 引导学生感受自然之美,提升对生活和大自然的热爱。

教学重点:1. 欣赏天籁之音,感受音乐与美术的交融。

2. 培养学生的创新意识和团队协作能力。

教学难点:1. 如何引导学生感受音乐与美术的交融,提升创新意识。

2. 如何让学生在团队协作中发挥自己的特长,提高协作能力。

教学准备:1. 教学课件和视频素材。

2. 美术用品(如画纸、彩笔等)。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 播放一段天籁之音的视频素材,让学生初步感受天籁之音的美妙。

2. 引导学生讨论:什么是天籁之音?天籁之音给你带来了怎样的感受?二、欣赏与分析(15分钟)1. 播放多首天籁之音的歌曲,让学生欣赏并分析歌曲中的音乐元素。

2. 引导学生关注歌曲中的美术元素,如歌词、封面等。

三、创作与实践(20分钟)1. 让学生分组,每组选择一首天籁之音的歌曲进行创作。

2. 要求每组设计一幅与歌曲主题相符的美术作品,可以是插画、海报等形式。

3. 在创作过程中,引导学生发挥自己的特长,注重团队协作。

四、展示与评价(10分钟)1. 每组展示自己的作品,并简要介绍创作思路。

2. 引导学生互相评价,提出改进意见。

五、总结与反思(5分钟)1. 让学生谈谈在本次课程中的收获和感受。

2. 教师进行总结,强调音乐与美术的交融,以及团队协作的重要性。

教学延伸:1. 邀请音乐或美术专业人士进行专题讲座,加深学生对音乐与美术的理解。

2. 组织学生参加音乐或美术比赛,提高学生的实践能力。

教学反思:本节课通过欣赏天籁之音,让学生感受音乐与美术的交融,培养了学生的创新意识和团队协作能力。

在教学过程中,要注意关注每个学生的特长,充分调动他们的积极性。

同时,要注重课堂氛围的营造,让学生在轻松愉快的环境中学习和创作。

在今后的教学中,可以尝试引入更多类型的音乐和美术作品,拓宽学生的视野,提高他们的审美能力。

天籁国学教学设计引言天籁国学是一种传统文化教育的新形式,旨在通过传承和弘扬中华传统文化,培养学生的道德品格、文化素养和创新能力。

本文将介绍天籁国学教学设计的原则和方法,以及教学过程中的一些考虑因素。

一、教学目标天籁国学的教学目标主要包括:1. 培养学生的中国传统文化素养和文化自信心。

2. 培养学生的道德品格和良好的行为习惯。

3. 培养学生的创新思维和实践能力,培养学生的全面发展。

二、教学内容天籁国学的教学内容丰富多样,主要包括经典文化的研究和传承,以及相关的艺术表达方式。

其中,经典文化的研究内容包括中国哲学、历史、文学、艺术等方面的经典著作。

艺术表达方式主要包括书法、绘画、音乐等。

三、教学原则和方法1. 打造和谐的教学环境:天籁国学注重培养学生的修身养性,教师应该创造和谐的教学环境,与学生建立良好的师生关系,激发学生对传统文化的兴趣和热爱。

2. 多元化的教学方法:天籁国学的教学方法应多样化,根据学生的不同特点采取不同的教学方式,如讲授、讨论、实践等,以满足学生的学习需求和兴趣。

3. 重视实践与体验:天籁国学注重培养学生的实践能力,教师可以通过组织实地考察、实际操作等方式,让学生亲身参与到传统文化的实践中去,从而加深对文化的理解和体验。

4. 启发式教学:天籁国学的教学应注重培养学生的创新思维和解决问题的能力。

教师可以通过提问、引导思考等方式,激发学生的思维活跃性,培养学生的自主学习能力。

四、教学过程1. 教师引导:教师首先需要引导学生对传统文化的兴趣和认识。

可以通过讲述有趣的故事、展示优秀的作品等方式,激发学生的学习兴趣。

2. 教师讲授:教师可以根据学生的年龄和学习水平,讲授有关经典文化的知识。

可以采用多媒体技术,通过图片、音频等方式进行讲解。

3. 学生讨论:教师可以组织学生分组进行小组讨论,让学生分享自己的理解和感受。

可以设计一些问题引导学生思考和讨论,激发学生的思维能力。

4. 学生实践:教师可以组织学生进行一些实践活动,如写字、绘画、演讲等,让学生亲身体验传统文化的魅力。

国标本苏教版小学语文第十册教案5 -1。

认识14个生字,理解由生字组成的词语;会写其中9个生字,并记住字形。

培养学生的识字、写字能力。

2。

通过具体的语句理解课文内容,感受文中人物的内心世界,培养语感;真切体会如一般的爱是让人回味绵长的爱、是了无痕迹的爱、是心有灵犀的爱。

ﻭ3。

联系生活实际体会生活中的爱,让学生在广阔的空间里学语文,受到情感的熏陶。

教学时间两课时ﻭ二.教学过程第一课时一、紧课题、课题质疑ﻭ1.语言描述,导入ﻭ爱是人间永恒的主题!在不同的人眼里,爱有不同的内涵,不同的象征.今天,我们一起走进一篇课文,体会其中与众不同而又的爱。

2.板书课题,引导质疑ﻭ有什么特点?爱怎么能像呢?请同学们读课文。

ﻭ[用动情的语言激荡起学生心中的涟漪,用简明的问题激发学生的读书热情。

]二、认读感知、初步理解1。

自学课文。

要求:(1)圈画生字新词,读准字音,读通课文。

(2)联系上下文或借助工具书理解文中词语的意思。

(3)初步理解课文大意.[自学课文的三个要求层层深入,环环相,既符合阅读规律,又遵循语言学习规律,还有助于培养学生的自学能力、学习习惯,尽快过好认读关]2。

检查交流。

(1)出示生字词检查认读ﻭ掏出谎话叮嘱 ** 静谧洗漱眸子胳膊嗔怪ﻭ莫名其妙平淡无奇ﻭ一本正经蹑手蹑脚ﻭ(2)指名分节读课文,相机指导读好一些难读的句子,理解一些词语ﻭ叮嘱:爸爸叮嘱我什么?一遍两遍是不是叮嘱?爸爸会怎样叮嘱?生活中的你有没有受到别人的叮嘱?(联系生活与展开想象相结合理解词语)寻思、随手与一本正经:抓三个词语的对比体会内心世界就像一样羞涩、含蓄而芳香。

ﻭ蹑手蹑脚:形容脚步很轻。

为什么蹑手蹑脚?怎样蹑手蹑脚?(做动作)ﻭ[运用多种方法引导学生理解词语,需要教师对教材深入地钻研,灵活地把握]3。

梳理概括。

这篇课文给你留下了怎样的印象?(要求学生用简要的语言概括课文的主要意思。

)[在阅读教学中对学生进行归纳概括能力的训练尤为重要,而现行的阅读教学恰恰忽视了这一点,有的即使关注到了,也没有落到实处,长此以往,学生在阅读中快速准确地捕捉信息的能力就会大打折,从而会影响到阅读教学质量的提高]三、巩固生字,描红临写1.练读词语ﻭ2.趣味记字(1)温柔的手打一字(揉)ﻭ(2)有心不平静,有话不可信打一字(荒)ﻭ3.描红临写ﻭ要点:(上下结构,上小下大);掏、谎、叮、泽、缕、揉、哦(左小右大)ﻭ[写字学词是语文教学的保底工程,初读阶段的教学至少要拿出10分钟识字写字]ﻭ二、布置作业1。

︽生:最后写天籁。

师:最后写天籁。

(板书:天籁)同意的,请举手。

(三分之二以上学生举手)非常好!一起看黑板,原来在庄子的世界里,有这样三种声音。

第一种叫———生:地籁。

师:第二种叫———生:人籁。

师:第三种叫———生:天籁。

师:是的,这是三种完全不同的声音。

课文中,庄子先写———生:地籁。

师:接着写———生:人籁。

师:最后写———生:(齐)天籁。

师:这就是课文的主要内容,也是课文的写作顺序。

从课文中看,这三种声音———地籁、人籁、天籁,哪一种声音写得最详细、最生动?生:地籁写得最详细、最生动。

师:默读课文,把写地籁的这段文字找出来。

(生默读课文,找相关语段)生:(读)子綦曰:“夫大块噫气,其名为风……而独不见之调调之刁刁乎?”师:她读的这段文字写的是哪种声音?生:地籁。

师:描写地籁这段文字占了课文的绝大多数篇幅,写得特别详细、生动。

我们一起来读一读。

(生齐读这段文字)师:我们知道,地籁是风吹动大地上各种窍穴发出的声音。

地籁要发声,首先靠的是风,所以庄子说,“夫大块噫气,其名为风,是唯无作,作则万窍怒呺”。

但是,光有风是不够的,地籁要发声,还得靠大地上各种各样的什么?生:靠各种各样的窍穴。

师:或者说万窍,或者说众窍。

写地籁的这一大段文字当中,有一处是专写众窍的,谁来读一读?生:(读)山林之畏佳,大木百围之窍穴,似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者。

(出示)似鼻,似口,似耳,似枅,似圈,似臼,似洼者,似污者。

师:里面一共写到了几种窍穴?生:一共写了八种。

师:自由地读一读这八种窍穴,放开声音读。

(生自由读)师:这八个写窍穴的句子,有一个共同的特点,谁看出来了?生:都有一个“似”字,都在句子前面。

师:连续出现八个“似”,每一个“似”又出现在句子前面,让你自然而然地联想到曾经学过的哪一种句式?生:排比句。

师:排比句带来一种节奏、一种气势。

谁再来读一读?(生朗读此句)师:你读这句话的时候,加上了自己的手势,似乎是在强调什么。

苏教版小学语文第十册教案【全册教材总目标】一、学习习惯1、继续掌握正确的读写姿势,并养成习惯。

2、继续掌握正确的朗读方法,培养朗读的兴趣,养成良好的朗读、背诵的习惯。

3、继续培养课外阅读的兴趣,养成勤查字典的习惯。

4、继续培养专心听别人讲话的习惯;能够当众说话,声音响亮,态度大方;养成爱护学习用品的习惯。

5、继续学习写钢笔字的正确姿势和方法,并养成习惯;培养预习课文的习惯。

6、继续学习写毛笔字的正确姿势和方法,并养成习惯。

7、继续培养留心观察的习惯;能够有选择地阅读课外书籍;培养读书做记号的习惯。

8、培养写日记的习惯;能够做到爱护图书,并养成习惯。

9、培养认真完成作业的习惯;学会使用工具书,并养成习惯。

10、培养自己通过多种渠道学习语文和修改作文的习惯。

二、汉语拼音继续巩固汉浯拼音,利用汉语拼音帮助识字、阅读、学习普通话。

三、识字写字1、准确认读303/287个生字。

2、能够按笔顺正确默写206/181个生字。

能按字的结构把字写端正、写匀称。

3、继续学习用钢笔写字,提高书写的速度。

4、继续练习写毛笔字,知道各类汉字的间架结构和运笔特点。

四、口语交际1、能认真听别人讲话,听懂别人说的一段话和一件简单的事,能转述基本内容。

能讲述课文听写的故事。

2、能在看图或观察事物后,用普通话说几句意思完整连贯的话。

34、能当众说话,做到语句比较通顺,有礼貌。

5、讨论问题能主动发言,说清楚自己的意思。

6、养成先想后说的习惯。

五、阅读1、继续学习正确、流利、有感情地朗读课文。

能背诵指定的课文。

能复述课文。

会分角色朗读课文。

2、继续学习默读课文,能不出声、不指读,一边读一边想。

3、能联系语言环境和生活实际,理解常用词语的意思。

4、能凭借语言文字理解课文内容,想像课文所描绘的情境,知道课文的大意。

5、继续学习按要求预习课文。

能借助字典学习生字词,初读课文,提出疑难问题,初步养成预习的习惯。

6、能阅读程度适合的少年儿童读物,了解主要内容。

天籁音乐教案幼儿园

一、教学目标

1.了解音乐的基本元素——节奏、旋律和和声;

2.认识不同乐器的名称和声音特点;

3.能够用简单的乐器演奏简单的旋律;

4.培养幼儿对音乐的兴趣和爱好。

二、教学准备

1.乐器:钢琴、小提琴、吉他、口琴等;

2.CD或者电子设备播放器;

3.讲义、教学介绍等资料。

三、教学过程

1. 导入环节

让孩子们自由活动5分钟,调节情绪,让他们开始适应音乐教学。

随后老师引

入今天的教学主题——“天籁音乐”。

2. 概念讲解及示范

开始前,教师要给幼儿们先介绍一下音乐的基本元素——节奏、旋律和和声。

然后向他们展示不同的乐器,并帮助他们辨认乐器名称及声音特点。

3. 活动体验

教师在幼儿园教室中布置音乐角落,让孩子们亲手制作简单乐器,同时把乐器

声调试出来,为下一步的演奏做准备。

4. 简单演奏

教师播放“天籁乐曲”,让孩子们跟着曲子的节奏和旋律,拿起乐器演奏,或者

跟唱,在此基础上,让孩子们自由发挥,创作自己的音乐,丰富他们的艺术表现力。

5. 教学总结

教师巩固幼儿们的学习成果,与孩子们一起回顾今天学过的音乐概念、乐器名

称及音乐练习的内容。

四、教学评价

通过本节音乐教学,幼儿可以了解音乐的基本元素,认识不同乐器的名称和声音特点,会用简单的乐器演奏简单的旋律,并培养幼儿对音乐的兴趣和爱好。

五、家园合作

通过家庭合作,家长可以在家中陪伴孩子尝试音乐演奏、唱歌等活动,带动孩子们的兴趣,增强他们的音乐鉴赏力。

同时,家长也可以在幼儿园教师的带领下,参加音乐活动,追踪孩子的发展,更好地促进孩子的成长。