罢黜百家独尊儒术专题讲解

- 格式:pptx

- 大小:250.30 KB

- 文档页数:25

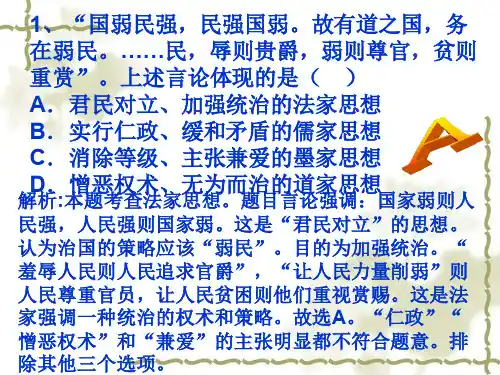

“罢黜百家,独尊儒术”例题解析典例导析【例1】(2004年某某)汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”——《汉书·董仲舒传》董的对策()A.指出了汉武帝弱点B.违背了汉武帝初衷C.触犯了汉武帝忌讳D.迎合了汉武帝意愿点拨:董仲舒的回答实质上是提出了“罢黜百家,独尊儒术”的建议,而此时的儒家经过董仲舒的发展,提出了“大一统”和“天人感应”的思想,恰好迎合了汉武帝加强中央集权的需要。

答案:D【例2】从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了()①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡A.②④B.①②④C.①③D.①②③点拨:从“百家争鸣”到“独尊儒术”,儒家学说经历了曲折的发展过程。

秦始皇为巩固统一的中央集权的封建国家,加强思想控制,采取焚书坑儒政策,儒家学派遭到沉重打击。

西汉初期,儒家思想逐渐复苏;汉武帝为实现大一统局面,适应君主专制中央集权政治的需要,采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,儒家学说取得独尊的地位。

在这个发展过程中,无论是秦始皇的“坑儒”,还是汉武帝的“尊儒”,都是为了满足专制统治的需要而采取的思想文化方面的措施。

由此可知,D项是正确的答案。

④具有相当大的干扰性,实际上,汉武帝以后,儒家以外的各学派诸如道家、法家等都有一定发展,并非“消亡”。

答案:D【例3】经历战国、秦、汉初三个阶段,儒家思想到汉武帝以后逐渐成为封建社会的正统思想。

出现这种现象的根本原因是()A.它得到了广大人民的理解和拥护B.它与其他各家思想糅合渗透在一起C.适应了专制制度的时代需要D.它主X“仁政”“德政”“民贵君轻”点拨:本题考查通过历史现象认识本质的能力。

本题易错选D项。

儒家思想经过战国、秦、汉,汲取各家精华,顺应时代发展,已经形成“外儒内法”的完整体系,符合专制制度的需要,成为封建社会的统治思想。

答案:C思维启示【例1】1.思想文化的发展与时代要求有着紧密的联系。

高考历史知识点:罢黜百家独尊儒术一、汉武帝尊儒的措施①思想方面:肯定董仲舒的新儒学思想。

汉武帝说:“今子大夫既已著大道之极,陈治乱之端矣,其悉之究之,孰之复之。

”②政治方面:用文学儒者数百人参与国家大政。

扩大了官员的队伍,提高了官员的文化素质,巩固了封建统治基础,成为汉武帝文治武功的重要组成部分。

也给后世封建王朝在用人方式方法上面提供了宝贵的借鉴和启迪。

③教育方面:兴办太学,使天下文士都学儒家经典。

这是封建国家利用政权的力量兴办教育、提倡儒学,其必然对整个社会的教育事业有一定的导向作用。

汉武帝的这两点措施,为儒家思想上升到独尊的地位起到了决定性的作用。

从此儒家思想成为我国封建社会的正统思想,延续了两千年之久。

二、西汉的儒学教育状况①教育为儒家所垄断。

汉武帝规定儒家经典为必读教科书,定《诗》《书》《礼》《易》《春秋》为“五经”。

其中《诗》就是《诗经》,是我国古代第一部诗歌总集;《书》就是《尚书》,是我国古代商贾文献资料汇编;《礼》就是《周礼》,周代的典章制度,道德规范;《易》就是《易经》,是我国古代一部具有一定的哲学思想的著作;《春秋》,是孔子以鲁国历史为主线所编写的一部编年体史书。

汉武帝还立专事研究、传播五经的教官“博士”。

挑选“明于古今,温故知新,通达国体”的人为博士,负责传授学问,设置经学博士7人。

这是西汉大力弘扬儒学最切实际的举措。

②儒学地位大大提高。

前124年,汉武帝为了培养官吏,统一人们的思想,根据董仲舒的建议“定太学以教救国”,在长安兴办太学。

规定太学生员为博士弟子,太学的学习科目设五经,一律由儒家五经博士教授。

学生可任选一经学习,(相当于今天大学的专科),以自学为主,老师定期讲经,每年考试一次。

学完经考试合格后即可以做官。

太学,是中国历史上董仲舒第一个创办的第一所大学,这也是世界上最早的古老的正规大学。

太学是官办的最高学府。

起初,太学有经学博士7人和博士子弟50人,后来太学生发展到3 000人。

第2课“罢黜百家、独尊儒术”自学指导汉武帝之前儒学发展状况:1.春秋:孔子创立儒家学派。

2.战国:经过孟子、荀子总结和改造,儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

3.秦朝:秦统一后,采用法家思想治国,秦始皇采纳李斯建议,“焚书坑儒”,儒家学派受到打击。

4.汉初:统治者采用“黄老思想”治国,但儒学逐渐复苏。

一、从“无为”到“有为”1.西汉初年的“无为而治”黄老学说的简单定义:中国战国时的哲学、政治思想流派。

尊传说中的黄帝和老子为创始人,故名。

黄老之学始于战国盛于西汉,黄老之学继承、改造了老子“道”的思想。

实为道家和法家思想结合,并兼采阴阳、儒、墨等诸家观点而成。

在社会政治领域,黄老之学认为君主应“无为而治”,“省苛事,薄赋敛,毋夺民时”。

【自主学习1】阅读材料材料一:汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。

凡米石五千,人相食,死者过半。

……自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

上于是约法省禁,轻田租,十五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。

……孝惠、高后之间,衣食滋殖。

文帝即位,躬修俭节,思安百姓。

——班固《汉书·食货志》结合材料及教材1回答汉初实行无为而治的原因、目的、表现:原因:目的:表现:材料二:至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。

京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。

太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。

众庶街巷有马,阡陌之间成群。

——班固《汉书·食货志》结合材料及教材2回答汉初实行无为而治的影响:影响:2、汉武帝的“有为而治”材料三:元朔元年秋,匈奴入辽西,杀太守、入渔阳、雁门、败都尉,杀略三千余人。

元朔二年春正月,匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。

元朔三年夏,匈奴入代,杀太守;入雁门,杀略千余人。

元朔四年夏,匈奴入代、定襄、上郡,杀略千余人。

——班固《汉书·武帝纪》材料四:偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。

专题3 中国传统文化主流思想的演变第2讲罢黜百家,独尊儒术1.西汉初年,大臣陆贾评论秦的统治说:“事愈烦天下愈乱,法愈滋而奸淫愈炽,兵马益而敌愈多。

”这段话最根本的含义是A.严刑酷法不能保证统治的安定B.减少政事清静无为才是长治久安之道C.秦朝养兵太多反而招致灭亡D.秦朝法网严密却不能阻止民间的反抗【答案】B【解析】材料“事愈烦天下愈乱,法愈滋而奸淫愈炽,兵马益而敌愈多”认为,事情越弄得麻烦天下反而越不安定,法律越颁布的多反而做坏事的越多,打仗的军队越多反而敌人越多;这就要求减少政事清静无为才是长治久安之道,故B项正确;ACD项材料没有体现。

点睛:对材料“事愈烦天下愈乱,法愈滋而奸淫愈炽,兵马益而敌愈多”的理解是解题的关键。

2.西汉初期,陆贾把阴阳家的“天人感应”说引入了其天人学说中;叔孙通等人把“礼”与形而上的“大一”“天地”“阴阳”“四时”联系在了一起;贾谊在其《新书·道德说》中则公开用《老子》的宇宙观作为其儒家道德论的依据。

这表明当时儒学A.发展成为官方正统思想的趋向B.开始融合道家及阴阳家学说C.奠定了汉代新儒学的发展基础D.继承了先秦诸子思想的精华【答案】C【解析】根据材料可知,汉初陆贾把阴阳家,贾谊把道家,叔孙通等人把“礼”与形而上的“大一”、“天地”、“阴阳”、“四时”联系在了一起,这些思想与董仲舒的新儒学有着很多相同的地方,因此为董仲舒新儒学的发展奠定了基础,故C项正确;儒学成为官方正统思想是在汉武帝以后,A项材料无法体现,排除;材料不能体现当时儒学开始融合道家及阴阳家的学说,故B项错误;依据材料可知,当时儒学主要是吸收了阴阳家和道家思想,故D项错误。

故选C。

3.西汉某著作中说:如果君王不知礼节,树木就长不直,并且夏天常有暴风;如果君王言不守信,反复无常,秋天雷电天气就特别多;如果君王不听劝谏,刚愎自用,春夏季节将暴雨成灾。

这些思想A.遏制学术思想自由发展B.有利于规范君主的行为C.根植于先秦的儒学传统D.蕴含了一定的辩证思想【答案】B【解析】据材料“如果君王不知礼节,树木就长不……刚愎自用,春夏季节将暴雨成灾”并结合所学知识可知,这反映了天人感应的思想,这有利于规范约束君主的行为,故B项正确;“天人感应”不是独尊儒学的思想,不会遏制学术思想的自由,故A项错误;天人感应思想不是根植于先秦的儒学传统思想体系,故C项错误;材料也无法体现辩证意识的内容,故D项错误。

历史公开课:《“罢黜百家,独尊儒术”》汉武帝在文帝和景帝物质积累的基础上,国力强盛,为解决面临的一系列现实问题,实行积极“有为”的治国政策。

汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,在思想上加强了统一,并使得儒家思想成为中国传统文化的主流思想,确立正统地位。

1、百家争鸣局面出现的原因? 2、孔子、孟子、荀子的思想主张?3、春秋战国时期儒家思想不受统治者重视的原因?4、韩非子的思想主张?视时间提问,或者默写,分名为AB 组、董仲舒新儒学体系的内容及其评价 1、通过观看视频,阅读教材,独立归纳“罢黜百家,独尊儒术”提出的历史背景;2、结合教材,分析材料,小组合作概括董仲舒新儒学的具体内容;3、阅读教材,归纳汉武帝的尊儒措施,并总结其影响。

第2课、“罢黜百家,独尊儒术”一、从“无为”到“有为”----背景◆学习提示:看视频,回答相关问题。

归纳汉初从“无为”到“有为”的原因。

(41、“无为”(道家)原因:2、“有为”原因:二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出----董仲舒新儒学体系的内容学习提示:学习课文相关内容,阅读材料,合作探究,回答问题。

(4材料一:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。

臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”——《汉书•董仲舒传》观点:材料二:“天子受命于天,天下受命于天子”,“与天同者大治,与天异者大乱。

”——董仲舒《春秋繁露》观点:材料三:董仲舒按照他“贵阳而贱阴”的大道理论,提出在人伦关系中,君臣、父子、夫妻三种关系是天定的、永恒不变的主从关系。

仁、义、礼、智、信五常之道则是处理君臣、父子、夫妻、上下尊卑关系的基本法则。

观点:原因:✧要求学生对应观点论述,不能空泛。

◆归纳总结:董仲舒的新儒学体系的内容1、2、3、✧作为重点讲述本目内容,深入浅出,尽量让学生清晰,并明确新儒学的的特点。

◆合作探究1有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的。