历史必修三 罢黜百家独尊儒术 教案

- 格式:doc

- 大小:26.05 KB

- 文档页数:3

第2课“罢黜百家,独尊儒术”一、教学目标:1、知识与能力:知道汉代儒学通过“罢黜百家,独尊儒术”,创办太学等手段,逐步成为正统思想的史实;2、过程与方法:理解“举贤良”的用人政策是国家政治、经济和国防的需要,以及汉武帝以后的新儒家思想的历史地位;3、情感态度与价值观:探究儒家思想的产生、发展过程与封建统治之间的关系以及儒家思想对中国历史的正反两个方面的影响。

二、教学重点和难点1、重点:董仲舒的新儒学思想,汉武帝重视儒学的具体措施。

2、难点:董仲舒的新儒学思想兴起的背、内容。

三、教学方法:问题探究式教法,同时配合史料阅读、课堂讨论四、教学时间:2课时五、教学器具:多媒体设备六、教学过程【导入新课】:春秋时期,孔子创立→战国后期,蔚然大宗→秦朝时候,遭到打击→西汉初年,逐渐复苏”。

由此导入新课。

【讲授新课】(一)、从“无为”到“有为”1.西汉初年的“无为而治”(黄老之学)(1)含义:“无为”就是不妄为而使天下得到治理(2)原因:客观原因:汉初,经济残破,社会贫困,国力不强。

主观原因:吸取秦亡教训,缓和阶级矛盾(3)目的:为了恢复生产和安定人心(4)表现:采取与民休息政策措施:①减免田租;②免自卖奴婢者为庶人;③士兵回家,授田宅,免除一定的赋税和徭役。

(5)影响:积极:经过60多年的休养生息,汉朝经济实力增强,人民生活安定,社会繁荣,国力日盛。

消极:社会潜伏着危机:王国势力威胁中央、土地兼并、匈奴侵犯导致民族矛盾、阶级矛盾尖锐。

——要求加强中央集权2.汉武帝的“有为而治”:(1)原因:①汉朝经济实力的恢复和增强;②社会潜伏着危机:王国问题、土地兼并、匈奴为患等问题;③为加强中央集权,适应国家统一的发展趋势。

(2)措施:汉武帝“有为”的表现:A、政治:必修①:P12、P14:①加强中央集权:采纳主父偃的建议,颁布推恩令,使王国越分越小;②加强皇权:用身边做侍从、秘书工作的人任尚书令、侍中,参与军国大事,以削弱相权;③“举贤良对策”,选拔人才B、经济:必修②:P17:抑制富商大贾的势力,稳定物价。

第2课罢黜百家、独尊儒术【课标要求】知道汉代儒学成为正统思想的史实。

一、学习目标1.知识与能力了解“罢黜百家、独尊儒术”的政策产生的时代背景,领会其内容和实质,了解其推行的措施,分析其对中国历史产生的重大影响。

2.过程与方法学会运用“社会存在决定社会意识”的原理来分析思想活动的时代背景。

通过分析董仲舒的核心主张,学会分析思想与专制政治制度之间的内在联系,从汉武帝推行“罢黜百家、独尊儒术”措施,解读其对中国后世的重大影响。

3.情感态度与价值观儒家文化作为中华文化的精髓,在两汉、宋、明被多次改造,一方面适应了统治阶级的需要,另一方面也衍生了许多新的文化内涵,我们的态度是取精去粗,批判地继承、在继承中发展。

二、教学重点、难点重点:董仲舒的新儒学思想主张,汉武帝推行推行新儒学的措施。

难点:对董仲舒新儒学主张实质的分析。

三、教学内容安排(1学时)第一目从“无为”到“有为”教学要点:①汉初“无为而治”的原因及效果。

②“无为而治”产生的新问题及时代新要求。

第二目“罢黜百家、独尊儒术”的提出教学要点:①董仲舒新儒学的特点②董仲舒出现的途径③董仲舒的政治、思想、伦理、经济主张及目的。

第三目儒学成为正统教学要点:①在组织方面②在理论经典方面③在教育方面④重大影响。

四、教学方法和学习指导策略1.从“无为”到“有为”导入设计:出示孔子、秦始皇、刘邦三人像,提出这三个不同时代的人物主张何种治国方略?是何原因?从而导入新课。

采用史料研读的方法,补充《史记》《汉书》相关材料使学生理解从“无为”到“有为”的原因。

汉初,由于社会经济遭到严重破坏,统治阶级所面临的主要任务是恢复生产,稳定封建统治秩序。

因此,在政治上主张无为而治,经济上实行轻徭薄赋。

在思想上,主张清静无为和刑名之学的黄老学说受到重视。

当时,五经博士仅为具官待问,在政治上并未得到重用。

然而儒、道两家在政治、思想上的斗争相当激烈。

汉武帝即位时,社会经济已得到很大的恢复和发展。

第2课“罢黜百家独尊儒术”-人教版必修3历史教案一、教学目标1.了解“罢黜百家独尊儒术”政策的出现与实施背景。

2.掌握“罢黜百家独尊儒术”政策对中国思想文化发展的影响。

3.培养学生对历史事件的综合分析与评价能力。

二、教学重点难点教学重点1.深刻理解“罢黜百家独尊儒术”政策对思想文化的影响。

2.掌握“儒家教育、思想和文化在中国历史中的地位和作用。

教学难点1.理解“罢黜百家独尊儒术”政策对百家思想的限制和独尊儒术的压制的影响。

2.进一步理解儒家教育、思想和文化在中国历史中的重要地位和作用。

三、教学准备1.电子白板或投影仪。

2.课件“罢黜百家独尊儒术”。

3.课本数据资料。

四、教学过程步骤一:导入教师通过多媒体工具播放儒家思想的历史演变和华夏文化的传承影片,让学生初步了解中国传统文化中的儒家思想的地位和作用。

步骤二:学习课本内容1.介绍“罢黜百家独尊儒术”政策的背景和实施情况。

2.指导学生通读、理解相关课文内容,掌握百家思想与儒家思想的区别和联系。

3.引导学生思考“罢黜百家独尊儒术”政策对于中国思想文化发展的影响和启示。

步骤三:分组讨论与同学分组,依据自身了解的历史和社会知识,分别探讨该政策对中国文化、教育和思想的影响,以及在现今中国历史文化中的地位与作用。

步骤四:小结回顾请学生分享自己的讨论结果,进行小结和回顾,让同学对历史事件更加深入的了解,并对历史事件做出综合分析。

五、教学后记本课程的教学目标是培养学生对历史事件的综合分析能力,并让学生能够更好的理解儒家教育、思想和文化在中国历史中的重要地位和作用。

通过本次教学,学生们能够对“罢黜百家独尊儒术”政策有更深入的认识和理解,并对中国历史和文化有了更全面的了解。

同时,学生们也理解到儒家教育、思想和文化在中国历史发展中的重要意义。

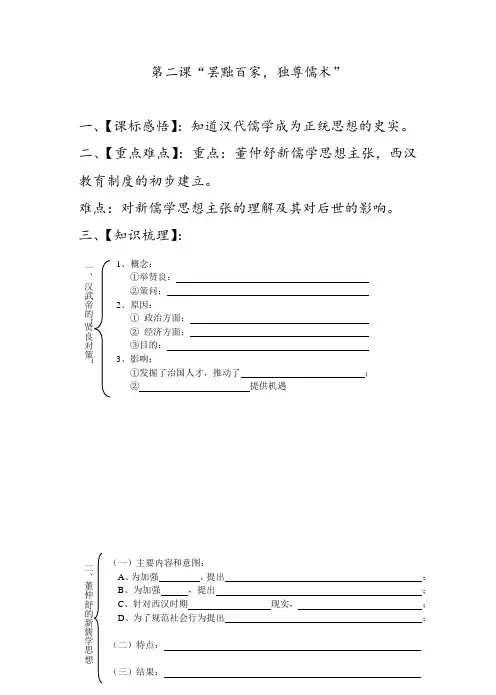

第二课“罢黜百家,独尊儒术”一、【课标感悟】:知道汉代儒学成为正统思想的史实。

二、【重点难点】:重点:董仲舒新儒学思想主张,西汉教育制度的初步建立。

难点:对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。

三、【知识梳理】:四、【思考与讨论】:1、董仲舒的新儒学思想有哪些重要内容?哪些是积极可取的?哪些是今天应该扬弃的?2、从春秋战国到西汉时期,儒家思想内容和地位经历了怎样的变化?五、【巩固检测】:(一)选择题:1.(原创)秦统一六国后,儒家学派遭受沉重打击的主要原因是()A. 此时没有什么有影响力的代表人物来领导儒家学派B. 秦始皇实行“焚书坑儒”C. 在战国后期的“百家争鸣”中儒家学派处于劣势D. 儒家学派的主张在当时已经过时2.(原创)关于下图所示帝王的说法不正确的是A. 数次在全国“举贤良对策”B. 在他统治时期,我国出现了封建社会的第一个鼎盛时期C. 在他统治时期特别赏识董仲舒D. 兴办太学,使天下文士都学诸子百家的经典3.(原创)董仲舒是通过汉朝哪种选官途径进入官员行列的( )A. 凭太学资格B .“举贤良对策”C. 依家族势力和声望而选评 D. 科举考试4.(2004年高考上海卷,3)汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”(引自《汉书·董仲舒传》) 董的对策()A.指出了汉武帝弱点 B.违背了汉武帝初衷C.触犯了汉武帝忌讳 D.迎合了汉武帝意愿5. 董仲舒提出的下列哪些主张或者思想被后人归纳为“三纲五常”()①君为臣纲②父为子纲③孝为“天经”、“地义”④仁、义、礼、智、信⑤夫为妻纲A.①②④⑤ B.①②③④C.②③④⑤ D.①②③④⑤6.(原创)下列哪部著作是董仲舒的作品 ( )A BC D7.儒家经典在汉武帝时成为国家规定的教科书,其中被称为《五经》的是( )①《易》②《大学》③《诗》④《礼》⑤《书》⑥《春秋繁露》⑦《春秋》A.①②③④⑤ B.①②④⑤⑦ C.①③④⑤⑥ D.①③④⑤⑦8.(原创)下列哪项不是太学举办的影响( ) A.打破了以往由贵族官僚世代为官的规矩B.非贵族家庭子弟也可以凭太学资格入仕C.儒学的地位大大提高D.全国包括地方的教育系统也得以建立9. 儒家思想长期成为中国封建社会统治思想,主要是由于()A. 董仲舒对儒家思想作了发挥B. 儒家思想适应了君主专制统治的需要C. 儒家思想被广泛传播D. 儒学成为士人走上仕途的必经之路10.董仲舒认为,“观天人相与之际,甚可畏也。

高中历史学科必修三第一单元第 2课第2课“罢黜百家,独尊儒术”教学设计一、教学目标1、知识与能力:(1)知道汉代儒学通过“罢黜百家,独尊儒术”,创办太学等手段,逐步成为正统思想的史实;(2)理解“举贤良”的用人政策是国家政治、经济和国防的需要,以及汉武帝以后的新儒家思想的历史地位;(3)探究儒家思想的产生、发展过程与封建统治之间的关系以及儒家思想对中国历史的正反两个方面的影响。

2、过程与方法:(1)用史料解读法理解董仲舒的新儒学思想。

(2)用史料解读法、合作探究法分析董仲舒新儒学的影响。

3、情感态度与价值观:(1)通过董仲舒的新儒学思想认识仁政思想对稳定社会、发展经济有积极作用;(2)通过汉代教育体系的建立认识教育是培养人才的关键,重视教育对推动文化事业的发展有重要作用。

二、教材分析“罢黜百家,独尊儒术”是高中历史必修三第一单元《中国传统文化主流思想的演变》的第二课,本课通过从“无为”到“有为”,“‘罢黜百家,独尊儒术’的提出”和“儒学成为正统”三个方面介绍了新儒学在西汉被重视、推崇和发展为正统思想的过程。

它继承了先秦孔孟儒家思想,又对后世儒学发展产生了重大影响,因此,这一课在本单元中的地位十分突出。

重点:“董仲舒的新儒学思想,汉武帝重视儒学的具体措施。

难点:对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。

三、学情分析高中学生具备一定的理性思维能力,求知欲强,但思考问题时往往逻辑性,严密性不够,所以我在教学过程中更注重以学生为主体,教师为主导,以合作探究为主线,培养学生的思维能力为主旨,将知识的传授与价值观的培养有机结合在一起。

四、教学策略教法选择:为鼓励学生主动学习,培养学生的人文素养,我围绕重点与难点设置若干问题,采用材料分析法和讨论法,结合课前预习,通过课堂师生互动逐一解决。

学法选择:教学的关键是促使学生学会学习,所谓“授之以鱼”莫如“授之以渔”,所以我提供图表、史料,引导学生自主合作学习,培养学生善于动手,善于观察,善于思考的学习习惯,做到论丛史出,得出科学结论。

第2课“罢黜百家,独尊儒术”【教学重、难点】重点董仲舒新儒学思想主张,西汉教育制度的初步建立。

难点对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。

导入新课:(1)儒家思想是什么时候产生的?简述在汉代前中国儒家思想的产生、发展和遭受挫折的经过。

(2)对儒家思想的产生、丰富和发展的重要人物有哪些?(3)为什么儒家思想在汉武帝时期受到独尊的地位?(4)董仲舒的新儒家思想与孔孟儒家思想是一种什么样的关系?这种关系说明了什么?一、无为到有为。

汉武帝贤良对策的社会背景。

第一、西汉初期,经历了秦末农民战争和楚汉战争的破坏,社会经济凋敝,“马上打天下”的局面已经结束,当务之急是非常需要安定的环境来恢复封建经济和稳定封建统治秩序。

因而汉初奉行黄老无为思想,实行与民休息的宽松政策。

政治上的宽松使得儒家思想在西汉初期得以有机会逐渐复苏。

第二、随着几十年的休养生息政策的推行,到了汉武帝时期,国力强盛,出现我国封建时代第一个鼎盛时期,同时也有隐患:①南北边境不宁:主要是北方匈奴对西汉的威胁,河西走廊、河套地区被控制在匈奴手中,匈奴和西汉之间的战争时有发生;其次是南方少数民族尚未完全归顺。

②王国威胁中央:汉初刘邦在基本上消灭了异姓国以后,又分封了九个同姓国,虽然在汉景帝时期通过削藩和平叛收回了王国官吏的任免权,实力大大削弱。

但是王国毕竟还是存在,诸侯王一般都大量招致宾客游士,扈从左右,甚至还有轻死重诺的“豪桀之士”,成为政治上的助手和死党。

对中央构成一定的威胁。

③阶级矛盾激化。

西汉前期,就已经不可避免的出现土地兼并的严重现象。

这些都要求通过进一步加强中央集权来解决。

西汉前期的皇帝都能注意吸取秦亡教训,比较重视人才,形成一种社会习惯。

汉高祖、汉文帝的下令求贤,没有形成定制。

汉武帝时期已经进入我国封建社会的第一个鼎盛时期,许多矛盾得到解决。

二、董仲舒的新儒学思想。

1.董仲舒的历史地位、生平及贡献。

2.董仲舒的思想主张。

①针对中央集权需要,提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”主张。

第2课:《罢黜百家、独尊儒术》一、教材分析:1.本科教材在“从‘无为’到‘有为’”、“罢黜百家,独尊儒术”和“儒学成为正统”三方面介绍了新儒学在西汉被重视、推崇和发展的过程。

2、董仲舒建立新儒学体系,使之适应时代发展的需要,加上西汉加强中央集权统治的需要,新儒学随之被汉统治者尊崇,去的正统地位。

3.汉代尊儒奠定了儒学在中国传统文化的核心地位,对中国社会发展影响至深。

二、学情分析:1.普通高一的学生基础差,学习兴趣不高,高中历史的学习有较大的难度。

所以,教学中能力要求不能过高,要多激发学生的学习兴趣。

2.通过调查,学生对儒家学说及其代表人物等有一定的了解,但是属于知其皮毛的层次。

历史思维能力低。

3.学生对“独尊儒术”对后世的影响的理解有一定的困难。

三、课标要求:知道汉代儒学成为正统思想的认识。

四、教学目标:1、知识与能力:了解汉初“无为而治”的情况;理解董仲舒新儒学的思想主张;汉武帝尊儒倡儒的措施及儒学正统地位的确立。

2、过程与方法:归纳内容,展示并分析资料,培养学生分析归纳能力。

3、情感态度与价值观:懂得思想统一、文化统一对于维护中央集权和国家统一具有重要意义。

五、教学重点和难点:重点:董仲舒新儒学思想主张,西汉教育体制的初步建立。

难点:对新儒学思想主张的理解及其对后世的影响。

六、教学过程:课程导入:中国传统文化思想是什么思想?儒家思想在什么时候成为正统思想,这和董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的思想有关。

带领学生回忆知识:儒家思想产生于春秋时期,经过战国荀子、孟子的继承和发展,使儒学成为蔚然大宗,秦朝“焚书坑儒”的政策使儒学陷入低潮,那汉朝会采取哪家思想呢?这和当时的形势有很大关系。

一、从“无为”到“有为”汉初形势:材料展示:材料一:汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。

凡米石五千,人相食,……天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。

——《汉书·食货志》学生总结归纳:战争破坏,经济凋敝,那么什么措施呢?(休养生息,与民休息,)这便是道家的“无为”思想,休养生息的具体措施:(课本8页,学生指出‘老师讲解’)问题:汉初积极“无为”取得一定效果,有没有隐患呢?图片:“白登之围”“七国之乱”激发学生兴趣材料展示:材料三:今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩……有卖田宅、鬻子孙以偿债者……商人所以兼并农人,农人所以流亡者——晁错《论贵粟疏》隐患:匈奴为患、诸侯国势力膨胀、土地兼并、阶级矛盾过渡:国力昌盛时,面临问题汉武帝采取“有为”还是“无为”措施?(有为)汉武帝“有为”措施:推恩令、霍去病、卫青北击匈奴设身处境:如果你作为汉武帝:“有为”的措施需要思想理论的指导,但哪家思想可以为“我”所用呢?(儒家、道家、法家、墨家加以分析)指出董仲舒杂糅其他思想的新儒学指出新儒学“新”在哪里。

第一单元中国传统文化主流思想的演变

第二课“罢黜百家,独尊儒术”

历史文化学院

10历史

张文婷【授课内容】:儒学在汉代确立其正统地位

【授课年级】:高二

【使用教材】:人教版《高中历史》必修三

【教学目标】

一、知识与能力:

(一)学生能够知道儒学在汉代成为中国古代正统思想的原因。

(二)学生能够知道董仲舒“新儒学”的内容。

(三)学生有能力分析“罢黜百家,独尊儒术”的利弊。

二、过程与方法:

(一)通过相关史料进行导入,学生可以认识“新儒学”形成的原因及内容。

(二)通过对“焚书坑儒”和“罢黜百家,独尊儒术”的比较,学生可以认识统治者对社会思想文化的控制及影响,掌握历史比较方法和“瞻前顾后”的历史学习方法。

三、情感态度与价值观:

(一)通过本课的学习,学生可以感知到“新儒学”给汉王朝的经济政治发展带来的影响。

(二)通过本课的学习,学生可以分辨“罢黜百家,独尊儒术”的利弊。

(三)通过本课的学习,学生可以领悟到儒学对于后世的正反两方面的影响。

【教材分析】

儒家学说自形成以来,一直不被重视,中间更是遭到“焚书坑儒”的灾难。

那为什么到汉武帝时期儒学一跃而成官方正统思想?带着这个问题进入了本课学习。

本课由从“无为”到“有为”,“罢黜百家,独尊儒术”的提出,儒学成为正统三个部分组成,介绍了“罢黜百家,独尊儒术”形成的原因、内容、利弊分析和影响。

•重点:儒学能在汉武帝时期成为正统思想的原因及“新儒学”的内容。

•难点:“罢黜百家,独尊儒术”的利弊分析。

【教学方法】

讲述法、讨论法等

【教学时长】

20分钟

【教学过程】

导入

还有同学记得春秋战国时期关于儒家思想的名言吗?很好,同学们都还记得,是的,孔子说:“仁者爱人”,孟子说:“民贵君轻”,这些都体现了儒家学说仁和仁政的思想,不过在那个群雄争霸,礼乐崩坏的年代,有谁会接受儒家的尊礼仁爱呢?

春秋战国:不受重视→秦:重法轻儒→汉初:黄老无为→汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术”。

那为什么一向不被重视的儒学,在汉武帝时期能凌驾于众学说之上,成为官方正统思想呢?带着这个问题,我们进入到今天的课堂中。

讲授新课

一、从“无为”到“有为”

1、汉初形势:战争破坏,社会凋零→黄老无为→与民休息→宽松

2、汉武帝时,内外矛盾突出:

(1)内:a、王国问题——七国之乱

b、阶级矛盾的激化——土地兼并严重

c、窦太后与汉武帝的矛盾

(2)外:匈奴为患

3、这些问题阻碍着武韬武略的汉武帝实现加强中央君主专制和统一华夏的夙愿。

汉武帝的需求:

(1)加强中央集权

(2)加强皇权势力

(3)统治巩固,国家繁荣,社会稳定

4、那各家学说中哪一个适合汉武帝的需要?

(1)法:有利于加强中央集权;但容易造成暴政

(2)墨:小生产者的立场,不符合汉武帝的雄韬伟略

(3)道:无为而治

(4)儒:有利于缓和阶级矛盾;但不利于加强中央集权

所以汉武帝需要一个人来为他设计实现抱负的蓝图

二、“罢黜百家,独尊儒术”的提出

1、建元六年(前135),窦太后逝世,汉武帝亲政,开始大施拳脚,在全国“举贤良”,

以选拔人才。

2、董仲舒在选贤考试中得“举首”,受到汉武帝的重视。

3、董仲舒的“新儒学”:以儒家思想为主,杂糅了如道家、法家、阴阳家等思想的长处,

向汉武帝呈上了《天人三策》。

资料回放:

“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”

“春秋大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

”

“天子受命于天,天下受命于天子。

”

“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲。

”

(1)“春秋大一统","罢黜百家,独尊儒术"——加强中央集权

(2)天人感应,君权神授——加强君权

(3)“三纲五常”的道德标准——巩固君权、维护统治

(4)进一步发挥“仁政”思想,主张限田、薄敛、省役——缓和阶级矛盾

(5)设太学,定选才——培养提供人才

因此,汉武帝需要,而董仲舒恰投其所要,两者一碰撞,便擦出了“罢黜百家,独尊儒术”的火花。

总结:

学思之窗:汉武帝在“独尊儒术”的同时,为什么还要杂糅一些其他学派的思想呢?

三、儒学成为正统

汉武帝采纳了董仲舒的建议,并且开始着手实施:

1、政治上:提拔文学儒生参与政治

2、思想上:肯定董仲舒的观点,尊儒学为正统思想

3、教育上:以“五经”为教科书,设太学,建学校,将举贤良作为定制

儒学在全国得以推广,开始处于独尊地位。

此后,儒学思想成为古代中国历代统治者推崇的正统思想,逐渐成为两千多年来中国传统文化的主流。

思考与讨论

罢黜百家,独尊儒术的利弊讨论:

利:1、大一统的思想有利于多民族国家的统一

2、儒生入世,政局的稳定

3、对后世儒学发展的影响(程朱理学和王阳明心学)

弊:1、文化专制(冲击了其他学说的发展,禁锢了思想)

2、儒学的变质

布置作业

1、汉武帝在“独尊儒术”的同时为何要杂糅其他学说?

2、翻阅相关资料,说说秦始皇与汉武帝为加强中央集权所采取的措施的异同,并思考“焚书坑儒”和“罢黜百家,独尊儒术”在实质上有没有区别。

3、预习:简述程朱理学的主要内容。

板书设计

一、轻视——焚书坑儒——轻视——独尊——主流

二、总结:1、汉武帝时期汉帝国国力的增强以及内外矛盾的激化

2、汉武帝的个人才能和抱负

3、董仲舒对口的“新儒学”。