中国机械简史

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:4

计算机简史1623年:德国科学家契克卡德(W. Schickard)制造了人类有史以来第一台机械计算机,这台机器能够进行六位数的加减乘除运算。

1642年:法国科学家帕斯卡(B.Pascal)发明了著名的帕斯卡机械计算机,首次确立了计算机器的概念。

1674年:莱布尼茨改进了帕斯卡的计算机,使之成为一种能够进行连续运算的机器,并且提出了“二进制”数的概念。

(据说这个概念来源于中国的八卦)1725年:法国纺织机械师布乔(B.•Bouchon)发明了“穿孔纸带”的构想。

1805年:法国机械师杰卡德(J.Jacquard)根据布乔“穿孔纸带”的构想完成了“自动提花编织机”的设计制作,在后来电子计算机开始发展的最初几年中,在多款著名计算机中我们均能找到自动提花机的身影。

1822年:英国科学家巴贝奇(C.•Babbage)制造出了第一台差分机,它可以处理3个不同的5位数,计算精度达到6位小数。

1834年:巴贝奇提出了分析机的概念,机器共分为三个部分:堆栈,运算器,控制器。

他的助手,英国著名诗人拜伦的独生女阿达•奥古斯塔(Ada Augusta)为分析机编制了人类历史上第一批计算机程序。

阿达和巴贝奇为计算机的发展创造了不朽的功勋,他们对计算机的预见起码超前了一个世纪以上,正是他们的辛勤努力,为后来计算机的出现奠定了坚实的基础。

1847年:英国数学家布尔(G.Boole)发表著作《逻辑的数学分析》。

1852年:阿达•奥古斯塔(Ada Augusta)去世,年仅36岁。

1854年:布尔发表《思维规律的研究——逻辑与概率的数学理论基础》,并综合自己的另一篇文章《逻辑的数学分析》,从而创立了一门全新的学科-布尔代数,为百年后出现的数字计算机的开关电路设计提供了重要的数学方法和理论基础。

1868年:美国新闻工作者克里斯托夫•肖尔斯(C.Sholes)发明了沿用至今的QWERTY键盘。

1871年:为计算机事业贡献了毕生精力的巴贝奇(C.•Babbage)去世。

机械发展简史公元前~公元元年字串5公元前5000年,中国出现原始耕地工具——耒耜。

字串3公元前3000年,美索不达米亚人和埃及人开始使用青铜器。

字串7公元前2800年,中国甘肃东乡马家窑文化遗址留存锡青铜铸成的铜刀。

字串1公元前2500年,伊拉克和埃及用失蜡法铸造金属饰物。

字串6公元前2400年,埃及出现腕尺。

字串5公元前2000年,中国甘肃武威皇娘娘台齐家文化遗址留存经过冷锻的红铜刀、凿。

字串6埃及等地出现树木车床。

字串9中国开始制造以圆木板为行走部件的车辆。

字串6公元前1600年,中国用天然磨料磨制铜器和玉器。

字串3公元前1400年,中国河北藁城和北京平谷县留存经过热锻的铁刃铜钺。

字串2公元前1400年,中国河南安阳殷墟留存商代晚期最重的青铜器司母戊方鼎。

字串4中国河南安阳殷墟留存经过再结晶退火的金箔。

字串1中国出现象牙尺。

字串9公元前1400年,小亚细亚的古国赫梯王国开始使用铁器。

字串2公元前1300年,中国始用铜犁。

字串5中国用研磨方法加工铜镜。

字串7公元前1000年,中国出现带铁犁铧的犁。

字串4公元前1000年,中国发明冶铸用鼓风机。

字串4公元前770年,中国开始使用失蜡铸造方法。

字串5中国出现可锻铸铁和铸钢。

字串6中国已普遍采用漏壶计时字串1公元前770年,中国湖北铜绿山春秋战国古铜矿遗址留存木制辘轳轴。

字串7中国出现制造战船的工场字串9公元前700年,中国发明滑轮。

字串9公元前513年,中国的《左传》记载世界上最早的铸铁件——晋国铸刑鼎。

字串7 公元前500年,中国湖北随县曾侯乙墓留存春秋战国时期最复杂、最精美的青铜器—曾侯乙尊盘和曾侯乙编钟,编钟由8组65枚组成,采用浑铸法铸造。

车床的发展简史及发展类型车床是一种用来加工金属、木材、塑料等材料的机床,它是机械加工行业中最重要的设备之一。

本文将为您介绍车床的发展简史以及主要的发展类型。

一、车床的发展简史1. 古代车床最早的车床可以追溯到公元前1300年的古埃及时期,当时人们使用手工操作的木制车床进行加工。

随着时间的推移,古希腊、古罗马和古中国等文明也开始使用车床进行加工。

2. 工业革命时期的车床18世纪末至19世纪初,工业革命的兴起推动了车床的发展。

蒸汽机的发明使得车床可以由蒸汽驱动,提高了加工效率。

同时,人们开始使用金属制造车床,提高了车床的精度和稳定性。

3. 电力时代的车床20世纪初,电力的广泛应用使得车床可以由电动驱动,进一步提高了加工效率。

此时,车床的结构和功能也得到了改进和完善,出现了更多的类型和变种。

4. 数控车床的出现20世纪50年代,计算机技术的快速发展催生了数控技术的诞生。

数控车床的出现彻底改变了传统车床的工作方式,实现了自动化、高精度和高效率的加工。

二、车床的发展类型1. 手动车床手动车床是最早的车床类型,操作者通过手动旋转工件和刀具来进行加工。

手动车床适用于简单的加工任务,操作简单但效率较低。

2. 卧式车床卧式车床是一种常见的车床类型,工件水平放置在主轴上进行加工。

卧式车床适用于大型和重型工件的加工,具有较高的加工能力和稳定性。

3. 立式车床立式车床是工件垂直放置在主轴上进行加工的车床类型。

立式车床适用于轻型和中型工件的加工,具有较小的占地面积和较高的操作便利性。

4. 数控车床数控车床是在传统车床的基础上加入数控系统的一种车床类型。

数控车床可以通过预先编程的方式实现自动化加工,具有高精度、高效率和灵活性等优点。

5. 多轴车床多轴车床是一种具有多个工作轴的车床类型,可以同时进行多个轴向的加工。

多轴车床适用于复杂的工件加工,可以大大提高加工效率和精度。

6. 特种车床特种车床是根据特定加工需求设计和制造的车床类型,例如车床切削深孔、车床切削斜面等。

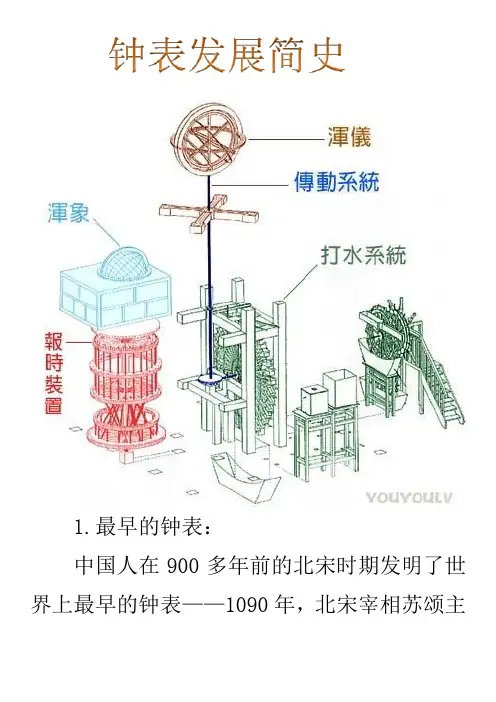

1.最早的钟表:中国人在900多年前的北宋时期发明了世界上最早的钟表——1090年,北宋宰相苏颂主持建造了一台水运仪象台,每天仅有一秒的误差,而且它有擒纵器在工作时发出嘀嗒嘀嗒的声音。

此即为世界上最早的钟表。

2.东汉张衡制造漏水转浑天仪,用齿轮系统把浑象和计时漏壶联结起来,漏壶滴水推动浑象均匀地旋转,一天刚好转一周,这是最早出现的机械钟3.1350年,意大利的丹蒂制造出第一台结构简单的机械打点塔钟,日差为15~30分钟,指示机构只有时针4.1582年前后,意大利的伽利略发明了重力摆;1657年,荷兰的惠更斯把重力摆引入机械钟,创立了摆钟5.1500~1510年,德国的亨莱思首先用钢发条代替重锤,创造了用冕状轮擒纵机构的小型机械钟。

6.1673年,惠更斯又将摆轮游丝组成的调速器应用在可携带的钟表上。

7.1660年英国的胡克发明游丝,并用后退式擒纵机构代替了冕状轮擒纵机构。

8.1695年,英国的汤姆平发明工字轮擒纵机构。

9.1675年,英国的克莱门特用叉瓦装置制成最简单的锚式擒纵机构,这种机构一直沿用在简便摆锤式挂钟中。

10.1765年,英国的马奇发明自由锚式擒纵机构,即现代叉瓦式擒纵机构的前身11.1728~1759年,英国的哈里森制造出高精度的标准航海钟12.英国的阿诺德创造出精密表用擒纵机18~19世纪,钟表制造业已逐步实现工业化生产,并达到相当高的水平。

13.20世纪,随着电子工业的迅速发展,电池驱动钟、交流电钟、电机械表、指针式石英电子钟表、数字显示式石英电子钟表相继问世,石英钟表的日差已小于 0.5秒。

钟表进入了微电子技术与精密机械相结合的石英化新时期。

14.计时器欣赏古代计时器现代创意时钟。

中国机械工业简史摘要:中国机械史即指中国机械发展的历史。

中国是世界上机械发展最早的国家之一。

中国古代在机械方面有许多发明创造,在动力的利用和机械结构的设计上都有自己的特色。

许多专用机械的设计和应用,如指南车、地动仪和被中香炉等,均有独到之处。

到了近代由于特别是从18世纪初到19世纪40年代,由于经济社会等诸多原因,中国与世界脱轨,被世界甩在身后,新中国成立之后又快速的追上。

关键词:机械、发展史正文:一、传统机械的发展早在在我国古代就有传统的机械工业出现,从杠杆、尖劈等原理的利用发展为对惯性、摩擦、弹性和重力等原理的利用。

在制造工艺方面经历了由石器制造工艺向铜器和其他机械工艺的转变。

这充分说明在这一时期中国传统机械技术已经形成并有了一定的发展。

春秋战国之汉代时期:这一时期铁器开始得到普遍使用,使古代机械在材料方面取得了重大突破。

另外钢铁技术的产生、铸造、锻造和柔化处理等机械热加工技术在这时期都有很大的发展。

标志我国传统机械的发展又进入了一个新的时期。

唐宋时期:这一时期我国的机械发展进入了一个新的时期——水利。

机械有了新的发展,水动力方面应用也有了很大的提高。

明清时期:出现了技术含量高的机械制造,如郑和所乘宝船是古代最大的远洋船舶,活塞风箱,风箱靠活塞推动和空气压力自动启闭活门,成为金属冶铸的有效的鼓风设备。

千钧锚,制针用的冷拔钢丝等手工的高技术制作等。

《天工开物》就是当时机械技术的见证。

其记载了不少有关机械制造和产品性能的情况。

二、近代机械的出路只不过近代由于清朝闭关锁国,我国的工业与世界脱轨,被世界狠狠的甩在了身后,也就造就了近代那段屈辱的历史。

就在鸦片战争之后,一些开明的官员主张学习西方先进的技术,掀起的一场“师夷长技”的洋务运动。

洋务运动开始,中国开始建设机械学校和机械工厂,只不过,从1840至1949年新中国成立前这个近代时期,虽然这期间中国的机械工业逐步由手工业作坊式小生产,向使用动力机器的生产方式转变。

车床的发展简史及发展类型引言概述:车床是机械加工中常用的一种工具,它的发展历史可以追溯到古代。

随着科技的进步和工业的发展,车床也不断演变和改进,出现了多种类型的车床。

本文将从车床的起源开始,介绍车床的发展简史,并详细阐述现代车床的五个主要类型。

一、车床的起源和早期发展1.1 中国古代的车床中国古代的车床起源于战国时期,当时的车床主要用于木工和铁工的加工。

它们通常由木材制成,操作简单,适用于较小的工件加工。

1.2 古希腊和古罗马的车床古希腊和古罗马时期,车床的发展取得了一定的进步。

他们开始使用更复杂的机械结构,如滑板和导轨,使车床能够加工更大尺寸的工件。

1.3 工业革命对车床的影响工业革命时期,车床经历了巨大的改变。

发明了蒸汽机和电动机,使车床能够自动化操作。

此外,还出现了更高精度的车床,使得工件加工更加精确和高效。

二、现代车床的类型2.1 手动车床手动车床是最早出现的车床类型之一,操作者通过手动控制工件的加工过程。

它适用于简单的工件加工,但效率相对较低。

2.2 数控车床数控车床是现代车床的主流类型之一。

它通过计算机控制系统来自动控制工件的加工过程,具有高精度、高效率和多功能的特点。

数控车床广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。

2.3 多轴车床多轴车床是一种具有多个工作轴的车床,可以同时进行多个加工操作。

它适用于复杂的工件加工,能够提高生产效率和加工精度。

三、车床的应用领域3.1 金属加工车床在金属加工领域有着广泛的应用。

它可以加工各种金属材料,如钢、铁、铝等,制造各种零部件和工件。

3.2 木工加工除了金属加工,车床还可以用于木工加工。

它可以加工木材,制造家具、工艺品等。

3.3 玻璃加工一些特殊的车床还可以用于玻璃加工。

它可以加工玻璃材料,制造玻璃器皿、灯具等。

四、车床的发展趋势4.1 自动化和智能化随着科技的不断进步,车床将趋向于自动化和智能化。

自动化技术可以提高生产效率和加工精度,智能化技术可以使车床更加智能化和人性化。

机床发展简史1.1 古代树木机床公元前二千多年出现的树木车床是机床最早的雏形。

工作时,脚踏绳索下端的套圈,利用树枝的弹性使工件由绳索带动旋转,手拿贝壳或石片等作为刀具,沿板条移动工具切削工件。

中世纪的弹性杆棒车床运用的仍是这一原理。

1.2 十五世纪的机床雏形十五世纪由于制造钟表和武器的需要,出现了钟表匠用的螺纹车床和齿轮加工机床,以及水力驱动的炮筒镗床。

1501年左右,意大利人列奥纳多·达芬奇曾绘制过车床、镗床、螺纹加工机床和内圆磨床的构想草图,其中已有曲柄、飞轮、项尖和轴承等新机构。

中国明朝出版的《天工开物》中也载有磨床的结构,用脚踏的方法使铁盘旋转,加上沙子和水来剖切玉石。

1.3 工业革命导致了各种机床的产生和改进十八世纪的工业革命推动了机床的发展。

1774年,英国人威尔金森(全名约翰·威尔金森)发明了较精密的炮筒镗床。

次年,他用这台炮筒镗床镗出的汽缸,满足了瓦特蒸汽机的要求。

为了镗制更大的汽缸,他又于1775年制造了一台水轮驱动的汽缸镗床,促进了蒸汽机的发展。

从此,机床开始用蒸汽机通过曲轴驱动。

1797年,英国人莫兹利创制成的车床由丝杠传动刀架,能实现机动进给和车削螺纹,这是机床结构的一次重大变革。

莫兹利也因此被称为“英国机床工业之父”。

19世纪,由于纺织、动力、交通运输机械和军火生产的推动,各种类型的机床相继出现。

1817年,英国人罗伯茨创制龙门刨床;1818年美国人惠特尼(他的全名叫伊莱·惠特尼)制成卧式铣床;1876年,美国制成万能外圆磨床;1835和1897年又先后发明滚齿机和插齿机。

十九世纪最优秀的机械技师应数惠特沃斯(全名约瑟夫·惠特沃斯),他于1834年制成了测长机,该测长机可以测量出长度误差万分之一英寸左右。

这种测长机的原理和千分尺相同,通过转动分度板可以进出的螺纹夹持住工件,使用滑尺读出分度板上的分度。

1835年,惠特沃斯在他32岁时发明滚齿机。

中国工业发展简史自1949年中华人民共和国成立以来,中国工业经历了一段漫长而曲折的发展历程。

在上世纪50年代初,中国工业处于落后状态,生产力水平低下,与国际先进水平相比,相差甚远。

这时,全国上下一片建设重工业、发展国防工业的热潮,大力推进钢铁、机械、航空、船舶等工业的发展,经过多年努力,中国工业得到了长足的进步。

上世纪60年代初,中国经济面临着严重的困难,突出表现为工业问题。

这时,中国实施了“大跃进”计划,推广“人民公社”组织形式,大力发展农业的同时,也借助这种方式加快了工业的发展,农业和工业因此得到了空前迅速的发展。

但是,大规模的人民公社和大规模的工业化并行进行,却产生了巨大的浪费和矛盾,导致经济出现了恶性循环的局面,使得工业也逐渐进入了困境。

上世纪70年代,中国在社会主义现代化建设的进程中,对工业发展进行了深刻的反思和调整。

中国开始转变发展方式,不再以重工业为主导,而是发展轻工业和农业,在加强轻工业和农业的同时,逐步扩大了服务业的规模,使得工业、农业和服务业得到了一个相对平衡发展的机会,消除了70年代初经济发展瓶颈和工业生产问题,进入了新的发展阶段。

上世纪80和90年代,中国改革开放政策迅速发展,工业现代化建设得到了极大的推进。

政府开始大力鼓励私营企业发展,引进国际资本,开拓市场化的经济途径,全面促进了经济发展。

同时,中国加入WTO 后,推进了贸易自由化和减少对外贸易壁垒,帮助工业企业更好地融入国际市场,实现了进一步的快速发展。

总之,自1949年以来,中国工业发展始终在探索一种适合本国国情的现代化发展道路。

从重工业时期,到轻重结合的发展,再到市场化经济的开展,中国工业经历了一段较为复杂的发展历程,不断的吸取教训,锤炼思想,砥砺技术,使得中国工业向阳更加迈进,进一步提高了国家的综合国力和国际地位。

突然有这个念头,想随便闲扯一下中国的几款装备过的主力战机,从歼5开始,一直数到现在的飞豹、歼10、歼11,说说它们的艰辛历史,也回顾回顾中国航空和空军那段历史,我想应该还是有点益处的,至少小小普及一下它们的来龙去脉,这个帖子依然不是插几幅图片百度几个数据就完事的,内容可能很多,也会有很多有争议的地方,没关系坑很深,慢慢填着吧。

按照时间顺序,就先从歼5开始吧从“五”到有关于歼5,有个很有意思的问题,就是为什么新中国的战斗机编号要从“五”开始,而不是从习惯性的“一”开始?不仅如此,连轰炸机、运输机和直升机也是如此,无不是从五开端,如轰5,运5,直5等等。

这个问题说法很多,有的说其实是有歼1/2/3/4的,只不过没有被正式赋予编号服役;也有的说新一代战机都从50年代开始服役,所以取名五,而也有一种说法,“五”谐音“无”,寓意新中国航空事业是”从五(无)到有“呵呵,说法多多,就不去细究了,不过要说新中国航空事业,尤其是战斗机研制是从歼五开始,倒也没有问题就是从歼五开始,新中国的建设者们在苏联老大哥的帮助下开始了艰难的起步,当时的人们可能不会想到,这条道路会走的如此艰难,也更不会想到,我们如今能够取得这么辉煌的成就一切就都从歼五开始吧,从“五”到有。

歼五,首先要从抗美援朝时代的米格15讲起1950年底,随着志愿军大规模入朝作战,空中掩护成了最麻烦的问题,强大的美国空军日夜不停地对志愿军前线和后方补给线进行轰炸,志愿军伤亡惨重。

此时新中国和苏联领导人达成了成立联合空军参战的决定。

苏联方面派出第64歼击机军进入中国东北,同时大批苏联教官进入中国培训新中国飞行员,并向中国志愿军提供了当时最为先进的米格15喷气式战斗机(最先苏联人提供了部分米格9喷气式战斗机,但是这个机型实在坑爹,在中国方面强烈抗议下,苏联最终为志愿军空军换装了米格15)在此后的战争岁月中,第64歼击机军的苏联飞行员和志愿军飞行员并肩作战,驾驶米格15战机和美制F80/84/86喷气式战斗机进行了惊心动魄的大空战,而米格15也在战争中表现出色,面对当时美国最为先进的F86式喷气式战机,在性能上也不落下风,尤其在速度和垂直机动性方面要远远优于F86,而美国飞行员更是对米格15的速度和爬升性能印象极其深刻,并直接影响了第二代战机F104的设计思路。

世界测量仪器发展简史(公元前2500—21世纪)公元前2500年,已发现人类有使用天平的证据公元前1450年,古埃及就有绿石板影钟。

公元前1350年,普遍贸易中出现使用天平的最早迹象。

公元前600年至公元前525年,有用棕榈叶和铅垂线记录夜间时间和待定天体的仪器。

中国战国时期,据《韩非子·有度》记载,中国在战国时期已有了利用天然磁铁制成的指南仪器,称为司南。

公元前300~公元前100年,在中国有人利用天然磁石的性质,发明了磁罗盘,即定向仪器。

中国东汉时期,在江苏仪征出土了东汉时期的小型折叠铜制民间侧影仪器,外形与现代医学上使用的台式血压计相似。

中国东汉时期,张衡发明了世界上第一台自动天文仪--浑天仪和世界上第一台观测气象的候风仪,开创了人类使用仪器测量地震的历史。

公元780年,穆斯林造币厂的工人把天平放在密闭容器中,以两次的测量结果相比较,天平经过无数次摆动达到平衡后读取数据,能称出1/3毫克。

这是分析天平的始祖。

中国北宋时期1088年,苏颂和韩公谦制作了天文计时器--天文仪象台。

它采用民间的水车、筒车、桔槔、凸轮和天平秤杆等,是集观测、演示和报时为一身。

中国西夏时期,中国就有观测和记录天文的仪器,叫浑天仪元代的郭守义(1231年-1361年)对浑天仪进行了改造,制成简仪其制造水平在当时遥遥领先,其原理在现代工程测量、地形观测和航海仪器中广泛使用。

中国宋代,指南针到宋代发展成熟公元1400年,埃及记录较短时间的仪器叫水钟,水钟内有刻度下有小孔,整个水钟用雪花石膏做成瓶状。

在希腊罗马有当时世界上唯一的机械计时仪--水仪。

公元14世纪,用以表示时间的唯一可靠方法是日晷或影钟。

公元1500年,世界上有了精密仪器这时天文仪器已经比较精确,主要有赤道经纬仪子午浑仪视差仪,以及希腊的角度仪,水准仪及星盘等;计时器有便携式日晷和水钟;计算和证明仪器有天球仪、日历、小时计算器等。

公元1524年~公元1562年,英格兰的吉米尼( Thomas Gemini)率先进行数学仪器的制造,之后不久英国雕刻匠和制模匠科尔(Humfray Cole)开始从事仪器的专门制作,从此开始出现了大批的仪器供应商,产品范围也由星盘、日昝和象限仪扩展到观测和测量用仪器,以及一系列演示“自然科学实验”的仪器。

小松装载机发展史

小松装载机的发展史可以追溯到19世纪初,当时小松集团开始涉足建筑机械领域,并开始生产装载机。

随着技术的不断发展和市场的不断扩大,小松装载机逐渐成为了全球知名的品牌之一。

在20世纪初,小松集团开始进入中国市场,并在中国设立了分公司。

在中国,小松装载机也得到了广泛的应用和认可,成为中国市场上重要的工程机械品牌之一。

随着技术的发展和市场的变化,小松装载机也不断地进行着技术的升级和产品的更新换代。

如今,小松装载机已经成为了全球市场上技术领先、品质优良、性能可靠的工程机械品牌之一。

在中国市场上,小松装载机也得到了广泛的应用和认可。

小松装载机的技术水平和产品质量均得到了用户的高度评价。

同时,小松集团也不断地进行着产品的研发和创新,以满足市场的需求和用户的需求。

总之,小松装载机的发展史是一部充满着挑战和机遇的历史。

在未来的发展中,小松集团将继续致力于技术的升级和产品的更新换代,为中国市场和全球市场提供更加优质、更加可靠的工程机械产品和服务。

中国机械简史冯立升中国是世界上机械发展最早的国家之一。

中国的机械工程技术不但历史悠久,而且成就十分辉煌,不仅对中国的物质文化和社会经济的发展起到了重要的促进作用,而且对世界技术文明的进步做出了重大贡献。

中国机械发展史可分为六个时期:①形成和积累时期,从远古到西周时期。

②迅速发展和成熟时期,从春秋时期到东汉末年。

⑧全面发展和鼎盛时期,从三国时期到元代中期。

④缓慢发展时期,从元代后期到清代中期。

⑤转变时期,从清代中后期到解放前的发展时期。

⑥复兴时期,解放后的发展时期。

每个时期又可分为不同的发展阶段。

(一)传统机械的形成和积累时期这一时期是中国机械发展的第一个时期,石器的使用标志着这一时期的开始。

这是一个十分漫长的时期,经历了三个发展阶段。

第一个阶段相当于旧石器时代。

这一阶段的工具主要用石料和木料制作,同时也有一些骨制工具。

在工艺方面以石器打制工艺为主,主要是经过敲击和初步修整使石块成石器。

这一阶段后期出现了磨制的石器,使工具的形状趋于合理。

当时的石器工具的种类有砍砸器、刮削器、石锤、尖状器、石球、石矛和石镞等,这时出现的其他材料的工具有木捧和磨制的骨针等。

弓箭的出现表明这时的机械技术已有了一定的水平。

第二个阶段相当于新石器时代。

这一阶段在石器制造方面以磨制工艺为主,同时对石器的制造有了一套完整的工艺过程。

对石器的选择、切割、磨制和钻孔等都有了一定的要求。

这一阶段出现了大量的生产工具、如锛、斧、铲、凿、磨盘、磨棒、杵臼、钻、网坠、纺轮、犁、刀、锄、耘田器等。

工具的种类不但有所增加,而且出现了不少专用工具。

这时还出现了原始纺织机、制陶转轮等较复杂的机械,反映了这一阶段机械的发展水平有了显著的提高。

第三个阶段大约从新石器时代末期到西周时期。

从动力方面看,这一阶段已经开始使用畜力和风力作为原动力。

古车和风帆的出现标志着新的动力出现。

商代已经开始用牛来耕地。

这一阶段已广泛使用犁来耕地。

农业机械的种类更多,还出现了桔槔、辘轳等复合机械工具。

在旧石器时代就已出现铜器,但没有大量使用。

商代青铜工具和器械开始得到较广泛的应用,到西周时期,青铜冶铸技术达到了高潮。

青铜器的出现标志着一种新的机械技术和制造工艺的诞生。

青铜冶铸工艺在这一阶段经历了由低级到高级逐渐成熟的过程。

从使用单面范和双面范制作小件器物,发展到用多块范、芯组成的复合范制作大型器件。

商中期已广泛使用分铸法等先进工艺。

这一阶段后期,陶范熔铸技术得到了进一步的发展。

总的来看,这一时期在动力方面由只利用人力发展为人力、畜力等并用。

在材料方面由以石质材料为主发展为以木、铜质材料为主。

在结构方面由简单工具发展为复合工具和较为复杂的机械。

在原理方面从杠杆、尖劈等原理的利用发展为对惯性、摩擦、弹性和重力等原理的利用。

在制造工艺方面经历了由石器制造工艺向铜器和其他机械工艺的转变。

这些情况说明在这一时期中国传统机械技术已经形成并有了一定的发展。

(二) 传统机械的迅速发展和成熟时期从春秋时期开始,我国传统机械的发展进入了一个新的时期。

这一时期铁器开始得到使用,使古代机械在材料方面取得了重大突破。

钢铁技术的产生和发展为制造高效生产工具提供了条件。

随着钢铁技术的产生、铸造、锻造和柔化处理等机械热加工技术在这一时期得到了迅速发展。

从春秋时期开始,就已用生铁来铸造多种机械,特别是农业机械。

这一时期锻造工艺有了新的发展,许多工具都是用锻造方法制成的。

战国早期就已出现铸铁柔化处理技术,到东汉末期,大多数铸造的机械工具都经过了柔化处理。

在动力方面,这一时期除使用前面的动力外,开始利用水力为机械的原动力,出现了一些水力机械。

在结构原理方面也有新的突破。

在不少机械上出现了齿轮机构、凸轮机构和曲柄连杆机构等复杂的传动机构。

水排、水碓、指南车以及浑天仪、地动仪等机械的出现反映了这一时期的机械在结构原理方面已经达到了相当高的水平。

这一时期的农业机械发展很快,出现了三脚楼这样的重要播种机械。

还发明了高效粮食加工机械—风扇车。

磨、碓等谷物加工机械都已出现,并有了很大的发展。

东汉时期还出现了用了齿轮传动的连磨和用水力推动的槽碓和水碓。

西汉时期已有犁壁出现,到东汉时期犁的结构已经基本定型。

在纺织机械方面出现了手摇纺车、布机和提花机等重要机械。

这一时期的造船技术已比较发达,橹、舵、帆等部件逐渐完善了起来,并且能够制造大型的楼船和战船。

在这一时期,生产过程中的机械系统有了很大的变化。

许多机械已用自然力代替人力作为原动力。

对机械的操作开始由直接操作向间接操作转变。

动力和运动的传输开始由机械本身来完成。

对机械的控制开始由人的直接控制向间接控制发展。

水排、水碓和马排等机械具备了机器的基本组成要素,都已具有原动机、传动机构和工作机构三个组成部分。

机器的出现反映了机械系统的发展达到了很高的程度。

在这一时期,我国的机械技术迅速发展,传统的铸造、锻造、柔化处理技术不断提高,逐渐趋于成熟。

各种农业机械大都出现并大致定型。

造船、纺织机械技术已达到成熟阶段。

从动力、材料、工艺和结构原理等多方面看,我国传统机械已发展到成熟阶段。

(三) 传统机械的全面发展和鼎盛时期从三国时期到元代中期是中国机械发展的第三个时期。

与前两个时期相比其主要特点是机械的总体技术水平有了极大的提高,古代机械得到了全面发展。

这一时期经过了两个发展阶段。

第一阶段为三国到隋唐五代时期,是传统机械持续发展时期。

这一阶段在工艺方面有较大进步。

锻造农具开始在农具中古主导地位。

铸造技术有了新的发展,出现了一些大型铸件。

水力机械在这一阶段得到了进一步发展,两晋时期出现了自动磨车、舂车、水碾等水力机械。

东汉时期发明的提水翻车得到了改进和推广。

同时还发明了高转筒车等灌溉工具。

唐代耕犁的结构有新的改进,出现了可以转动的犁槃装置。

这一阶段的造船技术有了新的发展,发明了明轮船。

此外,在兵器、纺织机械和天文仪器等方面也有新的发展。

第二个阶段是宋元时期,这是中国传统机械发展的高峰时期。

这一阶段,在农业机械方面有很大的进步。

宋代出现了锻制的犁刀装置,还较广泛采用了铁搭,踏犁等新式农具。

各种水力机械得到了更广泛的利用。

这一阶段出现了论述农业机械的专著。

宋代曾之谨的《农器谱》(已失传)对农具的形制进行了专门论述。

元代王祯《农书》中的“农器图谱”部分对当时的农业机械和许多生产工具进行了详细的说明和论述。

“农器图谱”为以后对农业机械和生产工具的研究和记述打下了基础。

在这一阶段,纺织机械有新的发展。

王祯《农书》中记述的水力大纺车,脚踏棉纺车等纺织机械反映了当时纺织机械的水平达到了很高的程度。

兵器制造技术在这一阶段发展很快,出现了管形火器和喷射火箭等新式武器。

在宋代、许多新型船纷纷出现,造船技术趋于鼎盛。

特别应指出的是,这一阶段在天文仪器方面取得了重大突破,出现了莲花漏法、太平浑仪、假天仪、水运仪象台和简仪等重要仪器和装置。

我国传统的天文仪器这时已发展到高峰阶段。

这一阶段还有一些重大的发明,如出现了活字印刷术和双作用活塞风箱,还发明了冷锻和冷拔工艺。

在第三个时期,我国出现了许多杰出的机械制造家,如马钧、祖冲之,李皋、张思训、燕肃、苏颂、郭守敬和王祯等,为传统机械的发展作出了重要贡献。

这十时期的机械不但种类多,而且水平高、创造性强。

中国在机械加工、农业机械、纺织机械;造船和仪器制造等多方面都走在了世界的前列。

不少机械传到了国外,对世界科学技术的发展产生了一定的影响。

这时期是传统机械全面发展和鼎盛时期,也是中国机械史上的繁荣时期。

(四)传统机械的缓慢发展时期从元代后期到清代中期是中国机械发展的第四个时期。

这一时期也可分为两个阶段。

第一阶段从元代后期到清代初期。

这一阶段,传统机械仍有一定的发展。

明代在冷锻和冷拔工艺方面有新的进展,《天工开物》中记载了制造锯的冷锻方法和制造钢针的冷拔方法。

在这一阶段,还出现了许多高水平的锻制品,表明这时的锻造技术仍有很大的发展。

在热处理方面,明代出现了“冷待淬火”工艺,并且对淬火工艺的功能有了较深刻的认识。

兵器制造技术在这一阶段发展很快,出现了大量的兵器,还出现了《火龙经》、《火龙神器阵法》等兵器专著。

在造船方面也有很大进展,沙船的制造技术达到了很高水平。

此外,这时还发明了重要的计时器—沙漏。

这一阶段正是西方文艺复兴时期。

西方各国先后发生了资产阶级文化运动,科学技术迅速发展,在这一阶段已经赶上和超过了中国。

西方的机械科技水平也有了很大的提高。

就机械方面来看,我国并不十分落后,但在发展速度上已明显低于西方。

这一阶段后期,西方传教土来到中国带来了西方的科学技术。

这时也传入了一些机械仪器和装置,出现了《远西奇器图说》等机械方面的译著。

就传入的机械科技来看,其水平已经赶上了中国,有些机械的水平超过了中国。

从十八世纪初到十九世纪四十年代为第二个阶段。

这一阶段清朝政府采取了闭关自守的政策,中断了与西方的科技交流。

同时,由于封建专制的加强,中国资本主义萌芽的发展受到了极大的限制。

中国机械的发展停滞不前,在这一百多年内没有出现多少价值重大的发明。

而这时正是西方资产阶级政治革命和产业革命时期,机械科学技术飞速发展,远远超过了中国的水平。

这样,中国机械的发展水平与西方的差距急剧拉大,到十九世纪中期已经落后西方一百多年。

(五)中国机械发展的转变时期从十九世纪四十年代到本世纪四十年代末是中国机械发展的第五今时期。

一八四○年的鸦片战争打开了中国闭关自守的大门,西方近代机械科学技术开始大量传入中国,使中国机械的发展进入了向近代机械转变的时期。

鸦片战争前后,面对列强的侵略和国家民族的危亡,一些有识之土认识到了中国科学技术的落后,感到非学西方先进的科学技术不可。

他们开始把西方的科技介绍到国内。

在机械方面,出现了《演炮图说辑要》、《火轮图说》等介绍西方兵器制造、轮船和蒸汽机知识的论著。

鸦片战争的失败使统治阶级内部不少人物体会到了先进技术的作用,他们出面倡导学习西方科学技术、引进先进的机器生产,兴起了洋务运动。

在这期间,先后创办了一批军事工业和民用工业,大量引进了西方的机械设备和工艺。

帝国主义在中国的商品输入和资本输入在这时也不断加强,不但输入了大量的机械产品,而且投资建立了不少机器工厂。

此外,这时还先后翻译过不少西方机械科技书籍,近代机械科技知识也不断传入中国。

到十九世纪后期,机器生产在中国迅速发展,蒸汽机得到了广泛应用。

西方的锻造、铸造和各种切削加工技术相继传入。

同时,我国自己也开始了一些机械的研制工作。

如1862午研制出第十台蒸汽机,1865年制造了第一艘汽船。

十九世纪后期,民族资产阶级已经兴起,建立了一批机械工厂,对中国机械的发展起了重要作用。

十九世纪后期到二十世纪初期,我国兴起了工程教育。

不但翻译了不少机械书籍,而且有了自己编写的机械工程著作。