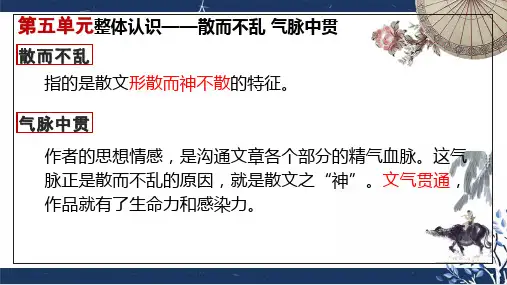

第五单元 散而不乱 气脉中贯

- 格式:ppt

- 大小:4.12 MB

- 文档页数:57

“散而不乱,气脉中贯”单元教学思考《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元“散而不乱,气脉中贯”,主要从形与神的角度欣赏古代散文,把握散文的逻辑性和抒情性。

学习这一单元,首先要让学生弄清楚“散而不乱,气脉中贯”的意思,然后在引领学生欣赏选文“散而不乱,气脉中贯”的特色。

所谓“散而不乱”,是说文章“形”的特点是“散”,可能是材料琐碎,布局分散;“不乱”是说文章“神”的特点是不乱,就是说文章始终是围绕着它要表达的思想情感的。

其实就是我们所说的“形散神聚”。

所谓“气脉中贯”,“气脉”,百度解释为“文章的气势、结构和脉络”。

实际上“气脉中贯”就回答了散而不乱的原因,就是因为散文无论怎么样都有一个贯注在文章中的思想情感——写作意旨,或阐明一个道理,或表达一种情感,或传达某种精神;也有一个是文章形成全篇有机联系结构脉络。

实际上,“散而不乱,气脉中贯”就是散文在形与神、外与内上的一个特点,简单的理解,就是容量大、构思严。

那么,如何来把握“散而不乱,气脉中贯”的特点,一是“提要钩玄”,一是要“因声求气”。

提要钩玄,就是要提取能表达作者观点态度的语句,并探究这些语句的含义,探求文字中隐含的深刻道理。

因声求气,就是要通过反复诵读,领悟作者的思想情感,感受作品的风格神韵。

赏析指导部分,既给我们介绍了散文“散而不乱,气脉中贯”的特点,又教给了我们把握其特点的方法——提要钩玄,因声求气。

所以学习这一单元,重点就是要引领的学生运用提要钩玄,因声求气的方法,赏析散文“散而不乱,气脉中贯”的特点。

1.落实基础,提高阅读能力:引导学生借助课文注释及工具书自读自译,强化文言词句知识的梳理归纳与积累整合,培养学生学习文言文的良好习惯,掌握阅读文言文的基本方法,提高学生“读懂不太艰深”的文言文的能力。

(文字)2.理解内容,收获思想感悟:引导学生自主学习和合作探究,用历史的眼光和现代的观念审视古代散文作品的思想内容,从不同角度和层面发现作品意蕴,不断获得新的阅读体验,并给予恰当的评价,发展学生的探究性和创造性阅读能力,传承中华优秀文化,提升学生思想认识。

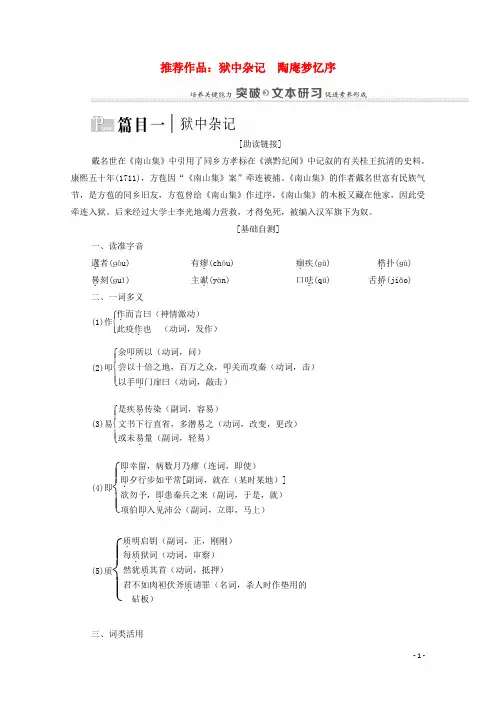

推荐作品:狱中杂记 陶庵梦忆序[助读链接]戴名世在《南山集》中引用了同乡方孝标在《滇黔纪闻》中记叙的有关桂王抗清的史料。

康熙五十年(1711),方苞因“《南山集》案”牵连被捕。

《南山集》的作者戴名世富有民族气节,是方苞的同乡旧友,方苞曾给《南山集》作过序,《南山集》的木板又藏在他家,因此受牵连入狱。

后来经过大学士李光地竭力营救,才得免死,被编入汉军旗下为奴。

[基础自测]一、读准字音遘.者(ɡòu) 有瘳.(chōu) 痼.疾(ɡù) 梏.扑(ɡù) 晷.刻(ɡuǐ) 主谳.(yàn) 口呿.(qū) 舌挢.(jiǎo) 二、一词多义(1)作⎩⎪⎨⎪⎧作.而言曰(神情激动)此疫作.也 (动词,发作) (2)叩⎩⎪⎨⎪⎧余叩.所以(动词,问)尝以十倍之地,百万之众,叩.关而攻秦(动词,击)以手叩.门扉曰(动词,敲击) (3)易⎩⎪⎨⎪⎧是疾易.传染(副词,容易)文书下行直省,多潜易.之(动词,改变,更改)或未易.量(副词,轻易) (4)即⎩⎪⎨⎪⎧即.幸留,病数月乃瘳(连词,即使)即.夕行步如平常[副词,就在(某时某地)]欲勿予,即.患秦兵之来(副词,于是,就)项伯即.入见沛公(副词,立即,马上) (5)质⎩⎪⎨⎪⎧质.明启钥(副词,正,刚刚)每质.狱词(动词,审察)然犹质.其首(动词,抵押)君不如肉袒伏斧质.请罪(名词,杀人时作垫用的 砧板)三、词类活用(1)牖.其前以通明(名词作动词,开窗户)(2)不问罪之有无,必械.手足(名词作动词,戴上刑具)(3)凡死刑狱上.(名词作动词,呈报)(4)然犹质.其首(名词作动词,抵押)(5)奸民久于狱,与胥卒表里..(名词作动词,内外勾结)(6)漠然无所事.(名词作动词,做)(7)贫则面.语之(名词作状语,当面)(8)席.地而卧(名词的意动用法,以……为席)(9)皆利.系者之多(名词的意动用法,以……为利)(10)予我千金,吾生.若(动词的使动用法,使……活下去)(11)所全.活可数计哉(形容词作动词,保全)四、古今异义(1)余叩所以..古义:……的原因。

高二语文第五单元散而不乱气脉中贯单元测试卷(新人教带答案)高二语文第五单元散而不乱气脉中贯单元测试卷(新人教带答案)一、选择题(每小题3分,共18分) 1.下列加点字的注音都正确的一项是( ) A.赂秦(lù)草芥(jiè)病殁(mò)不省所怙(�括�) B.尚飨(xiǎn��) 迩年(ěr) 罹难(lí) 日削月割(xuē) C.诘问(jí) 矜诩(xǔ) 告罄(qìn��) 摩肩接踵(zhǒn��) D.桎梏(�括�) 酒酣(hān) 卧榻(tà) 繁华靡丽(mí) 2.下列词语中有错别字的一项是( ) A.凋弊妻孥啮齿雕虫小技 B.颠覆伫想羁绊黄梁美梦 C.曝晒希冀逸豫瓮牖绳枢D.坟茔陨命日晷卖官鬻爵 3.下列各句中加点词语的解释不正确的一项是( ) A.暴秦之欲无厌厌:满足B.至丹以荆卿为计,始速祸焉速:招致 C.而临事忽焉丧之丧:死亡 D.而读书者与之与:许可 4.下列各句中无通假字的一句是( ) A.当与秦相较,或未易量 B.敛不凭其棺 C.虽万乘之公相D.如兔起鹘落,少纵即逝 5.比较下列各组中加点词的意义和用法,判断正确的一项是( ) ①汝殁以六月二日②以见与可于予亲厚无间如此也③而身死人手为天下笑④洎牧以谗诛,邯郸为郡A.①与②相同,③与④不同 B.①与②相同,③与④也相同 C.①与②不同,③与④也不同 D.①与②不同,③与④相同 6.下列各句中加点词的古今意义相同的一项是( ) A.思厥先祖父 B.如此孩提者,又可冀其成立邪 C.可谓智力孤危 D.或叩以往事,一一详叙之,意色扬扬,若自矜诩二、阅读题(7~10题每小题3分,11题6分,共18分) 阅读下列短文,完成7~11题。

颜延之传颜延之,字延年,琅邪临沂人也。

延之少孤贫,居负郭①,室巷甚陋。

好读书,无所不览,文章之美,冠绝当时。

饮酒不护细行,年三十,犹未婚。

第五单元赏析指导散而不乱气脉中贯一. 教学内容:赏析指导:散而不乱气脉中贯晚自习发放《课前预习案》,学生自学赏析示例(《六国论》)和自主赏析(《伶官传序》《祭十二郎文》《文与可画筼筜谷偃竹记》),第一课时质疑释疑,本课时(第二课时)学生分组展示本组对四篇课文结构、语言、思想情感三方面的探究,并由此体会古代散文“散而不乱气脉中贯”的特点,把握运用“提纲钩玄”“因声求气”的方法把握文章“气脉”的方法。

二. 教学目标:(一)知识与技能:认识古代散文在形与神关系上“散而不乱,气脉中贯”的特点。

(二)方法与过程:运用提要钩玄和因声求气的方法,把握作品的意脉和情感,体会古代散文中的逻辑性与抒情性。

(三)情感态度价值观:感悟古代散文的艺术美,热爱中国古代文化。

三. 教学重点:1、疏通文意,把握文章内容。

2、运用提要钩玄和因声求气的方法,把握作品的意脉和情感。

四. 教学难点:分析文章脉络,把握其文气,体会古代散文“散而不乱,气脉中贯”的特点。

五. 教学步骤:(一)展示教学目标1、掌握古代散文“散而不乱、气脉中贯”的特点,领悟其艺术上的完整性与统一性。

2、运用提要钩玄和因声求气的方法,把握作品的主要内容,涵咏作品的情感、韵味,提高欣赏古代散文的能力。

(二)分组展示分组派代表展示本组在第一课时及晚自习完成预习案的基础上对四篇课文结构、语言、主旨情感三方面的探究结果。

(1)第一组《六国论》1、结构:第一部分(第1段):提出中心论点和分论点。

中心论点:六国破灭,弊在赂秦.分论点:a 赂秦而力亏,破灭之道;b. 不赂者以赂者丧。

第二部分(第2、3段):论证中心论点、分论点。

第一层(2):“赂秦而力亏,破灭之道也”。

第二层(3):“不赂者以赂者丧。

盖失强援,不能独完”。

第三部分(第4、5段):作出结论。

第一层(4):总结历史教训,为国者无使为积威之所劫。

第二层(5):讽谏北宋王朝,宋朝富有天下,但是却像六国一样贿赂强敌,此破灭之道也。

高中-语文-资料-打印版散而不乱气脉中贯【教学目标】(一)知识与技能:认识古代散文在形与神关系上“散而不乱,气脉中贯”的特点。

(二)方法与过程:运用提要钩玄和因声求气的方法,把握作品的意脉和情感,体会古代散文中的逻辑性与抒情性。

(三)情感态度价值观:体会“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的道理,理解国家盛衰与人事之间的关系。

【教学重点】疏通文意,分析文章主题思想。

【教学难点】分析文章脉络,把握其文气。

【教学步骤】(一)单元知识总括本单元主要从形与神关系的角度欣赏古代散文。

散文与诗歌相比,篇幅相对较长,形式上约束较少,其外在表现或整或散,或缓或急。

“散”是多数散文的基本特征。

“散”不是散漫杂乱,毫无章法、生气和血脉,而是在多姿多彩的表现中,有充沛的思想情感贯注其中。

散文之“散”,表现了自然从容、姿态横生之美,并没有刻意安排的痕迹,而内中自有很强的思想逻辑性和情感逻辑,要细细体味方可。

“散而不乱,气脉中贯”指的是散文形与神、内在与外在的相互关系与特征。

作者的思想感情、精神气质,通过字句音节体现出来。

诵读时,能感受到作者情感的起伏流动,这就是古代散文家和鉴赏家常讲的“气脉”或“文气”。

文气贯通,作品就有了生命力和感染力。

文气是真实的思想感情浸透到文字中的表现。

把握文章中的思想感情脉络有多种途径。

第一,提要钩玄,通过梳理归纳,搞清作品的层次和线索,可以获得对作品思想情感以及某些艺术手法的认识。

第二,反复诵读,因声求气,体会探求。

古人在创作和欣赏时,常常将文气,以文气来反映作者的精神状态与情感流程。

作者的神气通过音节字句来表现,读者则由音节字句寻求神气。

不同的阅读速度往往会有不同的收获。

快读可以对文章的总体风貌获得较为完整的印象,缓读可以细细体会文章的风神情味。

提要钩玄可以和因声求气、反复诵读相结合,在获得对作品情意的深切了解之后,再进一步研究作者表情达意时自然形成的高下、缓急、顿挫的声调和各种艺术手法。

精心校对版本。

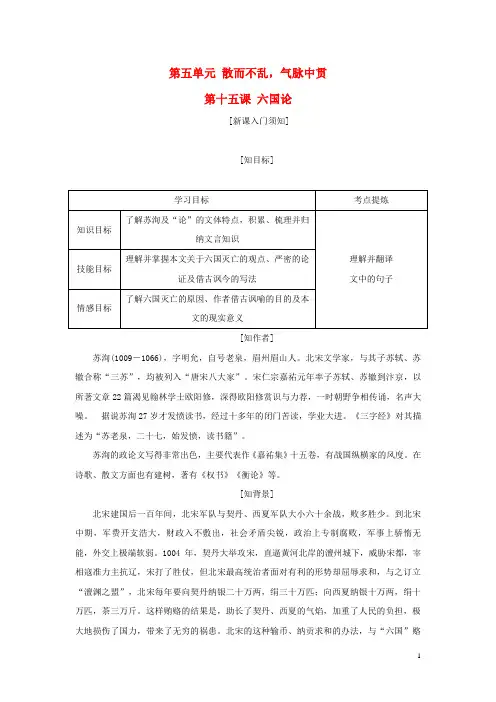

第五单元散而不乱,气脉中贯第十五课六国论[新课入门须知][知目标][知作者]苏洵(1009-1066),字明允,自号老泉,眉州眉山人。

北宋文学家,与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。

宋仁宗嘉祐元年率子苏轼、苏辙到汴京,以所著文章22篇渴见翰林学士欧阳修,深得欧阳修赏识与力荐,一时朝野争相传诵,名声大噪。

据说苏洵27岁才发愤读书,经过十多年的闭门苦读,学业大进。

《三字经》对其描述为“苏老泉,二十七,始发愤,读书籍”。

苏洵的政论文写得非常出色,主要代表作《嘉祐集》十五卷,有战国纵横家的风度。

在诗歌、散文方面也有建树,著有《权书》《衡论》等。

[知背景]北宋建国后一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。

到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,社会矛盾尖锐,政治上专制腐败,军事上骄惰无能,外交上极端软弱。

1004年,契丹大举攻宋,直逼黄河北岸的澶州城下,威胁宋都,宰相寇准力主抗辽,宋打了胜仗,但北宋最高统治者面对有利的形势却屈辱求和,与之订立“澶渊之盟”,北宋每年要向契丹纳银二十万两,绢三十万匹;向西夏纳银十万两,绢十万匹,茶三万斤。

这样贿赂的结果是,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民的负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

北宋的这种输币、纳贡求和的办法,与“六国”赂秦而求一夕安寝的政策极为相似。

所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿蹈覆辙。

[知常识]1.六国六国,又称山东六国,指崤山以东的六个国家:齐、楚、燕、韩、赵、魏。

当时天下战国七雄,西方的秦国与东方的六国对立,山东六国合纵以抗秦,后都被秦国所灭,因此经常合称六国。

三苏皆作有《六国论》。

2.论论,是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。

分为两种:(1)政论:主要用于发表作者对于时政的见解和主张。

(2)史论:通过评论历史,总结历史教训,为当时统治者提供治国借鉴。

“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。

北宋建国后的一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。

到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,社会矛盾尖锐,政治上专制腐败,军事上骄惰无能,外交上极端软弱。

于是北宋采取了输币、纳贡求和的办法,这与“六国”赂秦而求一夕安寝的政策极为相似。

所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿重蹈覆辙。

正所谓“前事不忘,后事之师”。

1.作家作品苏洵(1009—1066),字明允,北宋眉山(今四川眉山)人,与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,列入“唐宋八大家”。

苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。

为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,纵横博辩,雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。

著有《嘉祐集》十五卷。

2.背景解读北宋建国后,实行中央集权制度,将地方的政权、财权、军权都收归中央。

这样虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但也造成了军事上的衰颓。

北宋建国后一百年间,与契丹、西夏大小六十余战,败多胜少。

政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。

到苏洵生活的年代,北宋每年要向契丹、西夏交纳大量的银、绢。

这样贿赂的结果是助长了契丹、西夏的气焰,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

针对这一现实,苏洵撰写了《六国论》。

3.文体知识论论是议论,它是以论证为主的说理方式,论的任务主要是论证某一问题、某一人物、某一事理的是非得失。

它的特点是:要有明确的论点,有可信的论据,有严密的逻辑推理论证。

政论、文论、史论、学术论文等,都属于这个范畴。

4.文化常识【先】对去世的尊长的敬称。

例如:思厥先.祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

【故事】先例。

除此之外,在古文中一般也有“旧日的制度,例行的事”以及“掌故,典故”等意,是又在六国下矣。

思。

例如:苟以天下之大,下而从六国破亡之故事..1.字音识记1弊在赂.秦(lù)2洎.牧以谗.诛(jì)(chán)3暴.霜露(pù)2.辨形组词1错误!2错误!3错误!3.通假字(1)暴.霜露,斩荆棘(通“曝”,冒着)(2)暴秦之欲无厌.(通“餍”,满足)(3)为国者无.使为积威之所劫哉(通“毋”,不要)(4)当.与秦相较(通“倘”,如果)4.一词多义(1)非六国破灭,非.兵不利(动词,不是)觉今是而昨非.(形容词,错误的)登高而招,臂非.加长也(副词,无,没有)(2)或或.未易量(副词,或许)或.曰:六国互丧,率赂秦耶(代词,有的人)一食或.尽粟一石(副词,有时)小则获邑,大则得.城(动词,得到)此言得.之(形容词,适宜,得当)然得.而腊之以为饵(动词,捕获)林尽水源,便得.一山(动词,看到)诚不得.已(动词,能够)(4)相当与秦相.较,或未易量(副词,互相)誓天不相.负(代词,偏指一方,相当于“你”“他”等,此处代“你”)伯乐相.马(动词,观察,辨别,鉴定)(5)与与.嬴而不助五国也(动词,亲附,亲近)夫六国与.秦皆诸侯(连词,和,同)与.战胜而得者(介词,跟,同,表示比较的对象)(6)欲暴秦之欲.无厌(名词,欲望)鱼,我所欲.也(动词,想要得到,需要)(7)暴暴.霜露(动词,读pù,通“曝”,冒着)暴.秦之欲无厌(形容词,读bào,凶暴的)(8)事以地事.秦(动词,侍奉)而从六国破亡之故事.(名词,事情)(9)终终.继五国迁灭(副词,最终,终于)惜其用武而不终.也(动词,坚持到底)燕赵之君,始.有远略(副词,起初)始.速祸焉(副词,才)(11)向向.使三国各爱其地(连词,假使)并力西向.(动词,对着,这里是对付的意思)(12)故而从六国破亡之故.事(形容词,旧的,过去的)故.不战而强弱胜负已判矣(连词,所以)(13)为为.国者无使为积威之所劫哉(动词,治理)至丹以荆卿为.计(动词,作为)邯郸为.郡(动词,成为)(14)兵非兵.不利(名词,兵器,武器)而秦兵.又至矣(名词,军队)斯用兵.之效也(名词,战争,武力)5.词类活用(1)李牧连却.之(使动用法,使……退却)(2)日.削月.割(名词作状语,一天一天地;一月一月地)(3)盖失强援,不能独完.(形容词作动词,完整地存在)(4)惜其用武而不终.也(形容词作动词,坚持到底)(5)以事秦之心,礼.天下之奇才(名词作动词,礼遇,以礼相待)(6)以地事.秦(名词作动词,侍奉)(7)小.则获邑,大.则得城(形容词作名词,小的受贿;大的受贿)(8)秦以攻.取之外(动词作名词,攻战的方法)(1)较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍..古义:那实际情况。

xx语文备课组教学共案语文选修课——〈〈xx古代诗歌散文欣赏》第五单元散而不乱气脉中贯说课部分:(一)单元学习目标:1、学习与欣赏中国古代不同时代及不同体裁风格的散文,把握其内存的思想逻辑和情感逻辑,提高欣赏古代散文的能力。

2、拓展学生散文领域的文学和文化视野,归纳与概括古代散文散而不乱、气脉中贯”的内涵与特点,领悟其艺术上的完整性与统一性。

3、通过引导学生阅读文言文本,熟悉常见文言现象,提高翻译能力。

4、进一步培养学生提炼课题,合作探究的白主学习能力。

(二)单元内容及学情现状:1. 本单元共选6篇古代散文,分为赏析示例”(1篇)自主赏析”(3篇)和推荐作品”(2篇)三大部分,内容主要以唐宋大家典范的代表散文为主,另外还有明清时期的一些典范的作品,文学时期跨度较大;体裁上有议论性散文、抒情性散文及叙事性散文,层次及形式较为多样。

2、从学情看,主要有以下几个薄弱环节亟待提高:(1)古代散文属于文言文范畴,部分学生还存在文本阅读上的困难障碍,引导学生预习课文、疏通文句基本意义、提高翻译水平、宏观把握课文思脉与结构是前提条件;(2)提要钩玄,概括作品形”与神”,是本单元的基础目标之一,从学生的目前情况看,语言组织能力较弱,不能充分运用散文鉴赏的专业术语表述白己的观点;(3) 散文的气脉”既外化为作者与作品中的思想感情及结构组织脉络,又内化为学生需通过白己的文化积累、甚至情感价值观念与作品展开对话,如何发掘作品深层次的内涵,在以前的课堂交流中仍然显得不够充分;(4) 未全身心地地投入到对作品的诵读之中,因声^求气”方面还较欠缺。

(三)教学设想:1、散文单元相较于诗词单元,每篇作品的容量较大,且存在着文言文的基础教学因素在内,在教学安排和学生的学习展开活动上需要将能力培养与基础知识识记结合起来,且本单元安排的散文体裁形式多样,因此,要尽可能引导学生多从面”上去把握。

其中,〈〈六国论》〈〈祭十二郎文》体裁特征明确,容量较大,这两篇散文可先由教师导引讲解为主来作为过渡,逐步过渡到学生的分组合作探究阶段。