大脑功能定位诊断

- 格式:docx

- 大小:403.33 KB

- 文档页数:8

脑功能定位技术在神经科学中的应用神经科学作为一门研究神经系统结构和功能的学科,对于我们理解人类思维、行为以及疾病的发生机制具有重要意义。

在过去的几十年中,随着科技的不断发展,脑功能定位技术成为神经科学研究的重要工具。

本文将详细介绍脑功能定位技术在神经科学中的应用,并探讨其在社会学、心理学和医学领域的潜在应用。

脑功能定位技术,也称为神经成像技术,主要用于研究脑区间的信号传递、活动模式以及功能连接。

这些技术可以提供非侵入性的观察方法,使科学家能够了解到大脑在特定活动中的活动水平,如思考、情感、记忆等。

一种常见的脑功能定位技术是功能磁共振成像(fMRI)。

fMRI利用成像仪器记录大脑不同区域的血流变化,进而推测该区域的活动水平。

通过对被试者进行不同任务的扫描,可以实时观察不同大脑区域在不同任务下的变化。

这种非侵入性的技术使得研究者能够更加深入地了解大脑的工作机制。

神经科学家利用脑功能定位技术对不同认知过程进行了广泛研究。

例如,他们可以通过fMRI观察到在执行认知任务时,大脑前额叶和海马等区域的活动增加。

这些研究结果揭示了认知过程的神经基础,为我们认识到底神经系统如何参与不同任务提供了重要线索。

此外,脑功能定位技术还促进了对情感和记忆的研究。

通过观察大脑中各个区域的活动,科学家们可以了解不同情绪状态下不同区域的激活模式。

这有助于我们深入了解情感与记忆之间的关系,进一步解释记忆形成和情绪调节的机制。

除了在神经科学研究中的应用,脑功能定位技术还具有其他领域的潜在应用价值。

首先,社会学家可以利用这些技术来研究人类社会行为和决策的神经机制。

通过使用脑功能定位技术,我们可以了解到人们在不同社会情境下大脑的活动模式,探索社会因素对认知和行为的影响。

这有助于我们更好地理解社会行为的形成,并为社会政策制定提供科学依据。

其次,在心理学中,脑功能定位技术为研究人类行为和心理疾病提供了新的视角和方法。

比如,通过观察患者在特定任务下大脑激活区域的变化,可以帮助诊断和治疗精神疾病。

大脑病变的定位诊断引言大脑病变是指在大脑组织中出现的异常变化或损害。

准确地定位这些病变对于正确的诊断和治疗至关重要。

本文将介绍大脑病变的定位诊断的方法和技术,并探讨其临床应用。

定位诊断的意义对于大脑病变的定位诊断,可以帮助医生确定病变所在的具体位置和范围,进而指导后续的治疗方案。

通过定位诊断,可以更加精确地进行手术切除、放疗或化疗等治疗方法,提高治疗效果。

此外,定位诊断还可以帮助评估病变对周围脑功能的影响,从而预测预后和康复需求。

定位诊断的方法大脑病变的定位诊断通常依靠影像学检查和临床评估。

影像学检查1.头颅CT扫描:头颅CT扫描通过X射线成像技术,可获得大脑的横断面图像。

它能够检测到大脑中的病变,如肿瘤、脑出血等,并提供它们的大致位置信息。

2.磁共振成像(MRI):MRI是一种利用强磁场和无线电波来生成身体内部映像的影像学技术。

MRI能够提供更为详细的大脑图像,包括灰质、白质以及血管等结构,从而帮助确定病变的位置。

3.脑电图(EEG):脑电图通过检测大脑的电活动,可以评估神经元活动的异常。

EEG常用来检测癫痫等疾病,并可辅助定位病变所在的脑区。

临床评估1.症状和体征分析:临床医生通过询问患者的症状和体征,可以初步判断病变的位置。

例如,运动障碍、感觉异常、智力障碍等症状可能与不同区域的脑损害相关。

2.神经系统检查:神经系统检查可评估大脑功能异常,包括肌力、感觉、反射等。

根据神经系统检查的结果,可以推测大脑病变所在的特定脑区。

定位诊断的临床应用肿瘤诊断和治疗大脑肿瘤通常需要进行定位诊断以确定肿瘤的精确位置和范围。

在手术治疗中,定位诊断可以帮助医生进行精确的肿瘤切除,最大限度地保护正常脑组织,并降低手术风险。

此外,定位诊断还可以指导放疗和化疗的设计和进行。

中风后遗症和康复中风引起的大脑病变可能导致不同程度的神经功能障碍。

通过定位诊断,可以确定病变的具体脑区,从而预测患者的预后和康复需求。

同时,定位诊断还可以帮助制定个性化的康复方案,以加快神经功能的恢复。

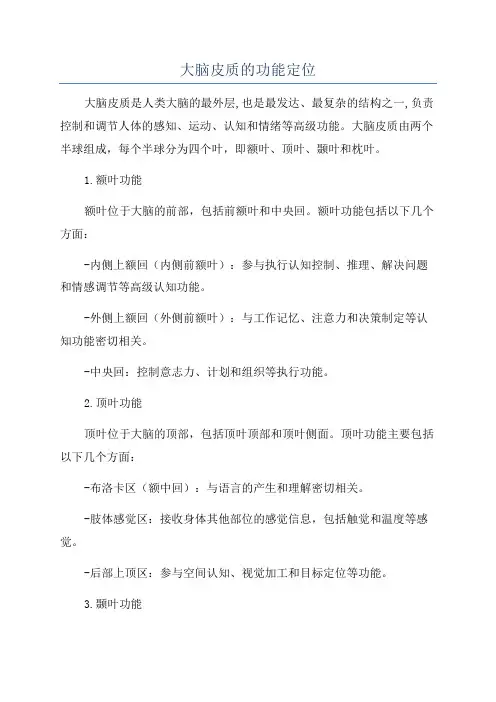

大脑皮质的功能定位大脑皮质是人类大脑的最外层,也是最发达、最复杂的结构之一,负责控制和调节人体的感知、运动、认知和情绪等高级功能。

大脑皮质由两个半球组成,每个半球分为四个叶,即额叶、顶叶、颞叶和枕叶。

1.额叶功能额叶位于大脑的前部,包括前额叶和中央回。

额叶功能包括以下几个方面:-内侧上额回(内侧前额叶):参与执行认知控制、推理、解决问题和情感调节等高级认知功能。

-外侧上额回(外侧前额叶):与工作记忆、注意力和决策制定等认知功能密切相关。

-中央回:控制意志力、计划和组织等执行功能。

2.顶叶功能顶叶位于大脑的顶部,包括顶叶顶部和顶叶侧面。

顶叶功能主要包括以下几个方面:-布洛卡区(额中回):与语言的产生和理解密切相关。

-肢体感觉区:接收身体其他部位的感觉信息,包括触觉和温度等感觉。

-后部上顶区:参与空间认知、视觉加工和目标定位等功能。

3.颞叶功能颞叶位于大脑的侧面,包括颞叶顶部和颞叶侧面。

颞叶功能包括以下几个方面:-壳状回(岛叶):负责情感的表达和情感记忆等功能。

-海马体:参与新陈代谢的形成和空间记忆的存储等过程。

-音乐加工区:接收和加工音乐信息。

4.枕叶功能枕叶位于大脑的后部,包括枕叶上部和枕叶下部。

枕叶功能主要包括以下几个方面:-视觉皮层:接收和处理来自眼睛的视觉信息,并进行空间感知和形象记忆等功能。

-右枕回:负责处理面孔,包括面孔的识别和面部表情的解读等功能。

总体来说,大脑皮质的功能定位是复杂的、多样的,不同的区域负责不同的认知、运动、感知和情绪等高级功能。

这些功能的定位是通过大脑皮质内部的神经元网络的连接和协调来实现的。

大脑皮质的功能定位不仅对于理解人类的认知过程和行为有重要意义,也对于许多精神疾病的研究和诊断具有重要意义。

大脑功能区定位是研究大脑的主要方法之一,这对于理解大脑结构和功能有着至关重要的作用。

简单来说,大脑的功能区定位就是将不同的认知、行为或感知功能定位到大脑的不同区域。

在过去的几十年中,已经取得了突破性的进展。

最早的是通过脑损伤病例的研究来实现的。

如果某个特定的行为或功能受到重大损伤,科学家可以确定哪部分大脑可能是与这个行为或功能紧密相关的。

通过对许多这样的病例进行研究和比较,科学家可以逐渐建立一个图。

后来随着现代脑成像技术的发展,如磁共振成像(MRI)、正电子发射计算机体层摄影(PET)和脑电图(EEG)等技术的广泛运用,的精度和精确度大大提高了。

大脑的不同区域对于不同的功能和行为起着不同的作用。

例如,颞叶是人类的一个重要的认知和记忆中心,它常被认为是语言的中心。

额叶处理情感、决策和计划等功能,而顶叶则与视觉和听力感知有关。

在过去几年中,人们对的研究也产生了一些惊人的结果。

例如,一些研究表明,人类的意识可能与脑干的一个小区域有关。

如果这种发现得到了进一步的证实,那么它可能会远离我们理解意识和思维的奥秘。

对于医学研究也有着很大的意义。

例如,如果我们知道了一个特定的疾病是由大脑中的哪个区域引起的,那么我们就可以更精确地设计出治疗方案。

这种研究还可以帮助我们理解各种神经系统疾病,例如帕金森病、阿尔茨海默氏症和失语症等。

随着研究的深入发展,我们也意识到了这种研究的局限性。

尽管我们已经能够将某些行为或功能定位到特定的大脑区域,但我们并没有完全理解关于大脑组织和计算机制的复杂性。

对于一些高层次的认知过程,例如创造力、想象力和感知,我们的理解仍然相对不足。

总的来说,是研究大脑的重要手段之一。

尽管我们已经在该领域取得了许多成就,但我们仍有很多探索和发现的空间。

对于大脑结构和功能的研究是持续不断的,并将为我们提供更多的关于人类思维和行为的深刻理解。

大脑功能区的定位和研究方法大脑是人体最为复杂的器官之一,里面的结构有序、功能错落有致,由于其复杂性和重要性,对大脑的研究一直是神经科学家们的热点领域。

大脑的各个区域在人们的日常生活中起着至关重要的作用,如处理感官信息、决策制定、学习、记忆、情感处理等,因此,如果我们能够准确地定位不同的大脑功能区,并深入研究它们的功能特征,这将对认知科学和神经疾病的治疗带来巨大的进步。

大脑功能区的定位历史与现状1848年,一名铁路工人菲尼斯·葛罗夫在意外事故下头部遭受重击,戳破了他的左额叶。

从此,他的性格发生极大变化,失去了原先的温和与耐性,变得躁动不安。

由此,人们首次认识到,大脑的损伤可以影响行为,并开始研究大脑不同区域的功能。

尽管菲尼斯·葛罗夫案例是第一个对大脑功能定位有启发意义的案例,但真正开始令人们对大脑功能区产生探索性研究的是20世纪中叶的神经学家威廉·彼得森。

彼得森通过对大约1000名患者的切除部分颞叶进行研究,发现不同区域损伤后会影响诸如言语、视觉、感性处理等功能。

这一研究奠定了大脑功能区神经解剖和病理学研究的基础。

随着科技的发展,大脑功能区的定位方法也日新月异。

著名的“人脑项目”在全球的多个城市设立了脑成像设备,包括核磁共振成像(MRI)、正电子发射断层扫描(PET)和磁共振光学成像(MOI)等技术。

这些技术不仅可以透视大脑,更可以详细地观察不同功能区域的活动变化,为大脑功能区研究提供了可靠的实证支持。

大脑功能区的研究方法一种常用的研究方法是病理定位法,在此方法中,研究者检查损伤大脑功能区的患者的大脑解剖和功能损害,并将其与恶性肿瘤、脑出血等神经系统疾病相关的解剖学和病理学进行比较,以确定各个区域的功能。

虽然病理定位法已是一个经典的研究方法,但其缺点是大脑功能区合理解剖的理论基础尚不够完善,因此在模糊不清的情况下很难精确定位。

另一种研究方法是功能成像法,这项技术基于血流成像原理,可以展示出大脑不同区域的暂时性激活量。

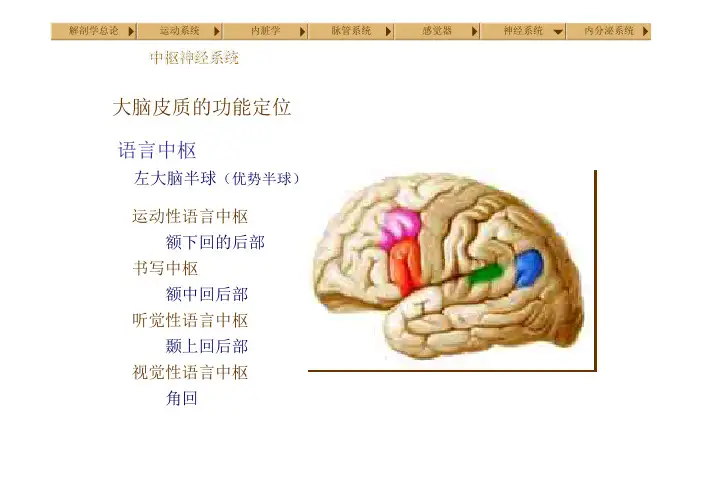

大脑皮质功能区

1、皮质运动区:中央前回4区;支配对侧躯体随意运动。

2、皮质运动前区:中央前回之前6区;椎体外系皮质区;性格改

变,精神症状。

3、皮质眼球运动区:额叶8区枕叶19区;眼球运动,同向凝视中

枢;受损,向患侧凝视;刺激,向健侧凝视。

4、皮质一般感觉区:中央后回3、1、2区;对侧浅感觉+本体感

觉。

5、额叶联合区:额叶前部9、10、11区;智力、性格、精神改变。

6、视觉皮质区:枕叶距状裂上、下唇、楔叶、舌回相邻区17区。

7、听觉破质区:颞横回中部41、42区;Heschl氏回。

8、嗅觉皮质区:嗅区;钩回、海马回前部25、28、34、35区。

9、内脏皮质区:不集中;扣带回前部、颞叶前部、眶回后部、岛

叶、海马、海马钩回等。

10、运动语言中枢:额下回后部44、45区,Broca区;运动性失语。

11、听觉性语言中枢:颞上回42、22区;命名性失语。

12、视觉语言中枢:顶下小叶角回39区;失读、失算。

13、运用中枢:顶下小叶缘上回40区;失用。

14、书写中枢:额中回后部8、6区;失写。

15、

16、(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑

修改内容,供参考,感谢您的配合和支持)

17、

编辑版word。

大脑功能区定位方法及其神经生物学意义大脑是人类最为复杂的器官之一,拥有众多的功能区,负责控制、调节和协调人体的各种生理和认知功能。

了解大脑功能区的定位方法以及其神经生物学意义,对于揭示大脑机制、认知研究以及神经疾病治疗等方面都具有重要意义。

一、大脑功能区定位方法1. 体表电极记录法:通过在头皮表面放置电极,记录大脑电活动。

这种方法称为脑电图(EEG)记录。

通过分析脑电波形和频率特征,可以在一定程度上定位大脑功能区的活动。

2. 血氧水平依赖的功能性磁共振成像(BOLD-fMRI):通过观察血氧水平在不同脑区的变化,可以推断不同功能区的活动。

fMRI技术已经成为研究大脑功能和定位功能区的重要工具。

3. 脑电生理图谱(ERP):基于在脑电波形中观察特定刺激引起的电生理事件,可推断大脑特定功能区的活动。

ERP方法可以用来研究感觉、运动和认知等各个功能领域。

4. 针对特定脑区的刺激:通过针对特定脑区的电刺激或药理刺激,可以观察和测量该功能区的活动响应。

这种方法可以通过研究病人或实验动物进行实施。

二、大脑功能区的神经生物学意义1. 语言功能区:包括布洛卡区、ℑ兴区和角区等部位。

研究发现,语言功能区的刺激和损伤会对语言能力产生重要影响。

这些区域在语言产生和理解中发挥关键作用,对我们更好地理解语言障碍的病因和治疗方法具有重要意义。

2. 运动功能区:位于大脑的运动皮层,包括运动前回和运动后回等。

这些功能区负责协调和控制肌肉运动。

了解运动功能区的机制有助于理解运动障碍以及运动控制的调节方式。

3. 感觉功能区:包括顶叶感觉区、颞叶感觉区等。

这些区域与感觉信息的接收和初步处理有关。

研究发现,大脑中的感觉功能区在感知能力和感觉障碍中具有重要作用。

4. 记忆功能区:涉及海马体和额叶皮质等区域。

这些区域负责存储和检索各种记忆信息。

研究大脑的记忆功能区可以帮助我们更好地理解记忆相关疾病,并为预防和治疗相关疾病提供线索。

5. 情绪功能区:包括扣带回、杏仁核和前额叶皮质等。

神经科学中的大脑功能定位与研究方法近年来,神经科学作为一门新兴的交叉学科,对人们对大脑的认知和理解提供了前所未有的支持。

而其中的大脑功能定位和研究方法更是成为了该领域中的重要内容。

本文将以此为主题,探讨神经科学中大脑功能定位的基本原理及其常见的研究方法。

一、大脑功能定位的基本原理大脑担负着人类感知、运动、思维等各种功能,而对大脑功能定位的研究可以追溯到19世纪末的脑部切除实验。

通过观察患者在脑部损伤后出现的功能缺陷,研究者们开始逐渐了解不同脑区的功能特点。

随着技术和方法的发展,人们在大脑功能定位方面取得了长足的进步。

现代神经科学中,功能磁共振成像(fMRI)被广泛应用于大脑功能定位。

fMRI可以通过扫描脑部的血液流动,观察到脑活动时不同脑区的血氧水平变化。

基于血氧水平变化的差异,研究者可以间接地推断出大脑不同区域的功能定位。

二、大脑功能定位的研究方法1. 结构成像技术结构成像技术旨在观察大脑结构,如脑区的大小、形状以及连接。

常见的结构成像技术包括磁共振成像(MRI)和脑电图(EEG)等。

MRI可以提供高分辨率的大脑结构图像,为后续的功能定位研究提供基础。

而EEG则通过记录大脑电活动来研究大脑的功能变化和相互关系。

2. 功能成像技术功能成像技术可以观察到大脑在不同任务下的活动状态。

除了前面提到的fMRI外,还有正电子发射断层扫描(PET)和脑电磁图(MEG)等。

PET利用放射性同位素示踪剂的注入,可以定量地观察到脑区的代谢率,从而推断出其功能活动。

MEG则通过记录大脑磁场的变化来研究大脑的功能定位。

3. 非侵入性刺激技术非侵入性刺激技术是通过对大脑进行刺激,观察脑区在刺激下的活跃情况,以推断出其功能定位。

常见的非侵入性刺激技术包括脑磁刺激(TMS)和跨脑皮刺激(TDCS)等。

TMS通过对大脑进行磁场刺激,激活或抑制特定脑区的功能以达到研究定位的目的。

而TDCS则是通过在头皮上施加微弱直流电,改变脑区的兴奋性以研究其功能特点。

大脑功能区分定位技术的研究在医学领域中,大脑功能分区定位技术是一项非常重要的研究。

通过这项技术,我们可以更加深入地了解人脑在不同的情况下所发挥的功能。

在本文中,我们将会介绍大脑功能分区定位技术的背景、意义以及其在临床实践中的应用。

1. 背景大脑是人体中最为神秘、复杂的器官之一,它控制着我们的身体运动、感官、思维和情感等各个方面。

在过去的几十年中,脑科学家们通过大量的研究工作和技术的发展,逐渐开始了解到人脑的各种特性和功能。

其中,大脑功能分区定位技术是最为重要的一项成果之一。

大脑功能分区定位技术常用的方法有多种,其中最为常见的是神经成像技术,如脑电图、功能性磁共振(fMRI)等。

通过这些技术,我们可以观察到脑部不同区域在不同的任务和刺激下所呈现的活动模式,进而确定大脑的不同功能区域。

2. 意义大脑功能分区定位技术的研究有着非常重要的意义。

首先,它可以帮助人们更深入地了解人脑的生理特性和工作机理,进而理解不同的疾病和神经系统障碍对大脑的影响。

其次,它可以为神经外科手术等治疗方案的设计提供有力的支持。

有些疾病或神经系统障碍需要通过手术进行治疗,但对于这些手术来说精准的定位非常重要。

利用大脑功能分区定位技术,医生可以更加精准地确定切口位置,减少手术风险,提高治疗效果。

3. 应用大脑功能分区定位技术在临床实践中有着广泛的应用。

其中,最常见的就是在神经外科手术中的应用。

通过脑电图和MRI等技术,医生可以确定病变区域和周边的功能区域,从而为手术治疗提供精准的定位和指导。

另外,大脑功能分区定位技术还可以在神经科学研究中得到广泛的应用。

例如,在认知心理学领域中,科学家可以利用这项技术来研究不同脑部功能区域的内在特性和相互关系,进而提高我们对人类智力和思维机制的认识。

总之,大脑功能分区定位技术是一个非常重要的研究领域,在医学和科学领域中都有着广泛的应用。

它的发展将为我们更深入地了解人脑的工作方式和神经系统疾病的治疗提供支持,同时也将推动神经科学研究的进展。

大脑功能定位及诊断

人类的大脑高度发展,覆盖着间脑、中脑和小脑。

分为左右两半球,与语言等功能密切相关的一侧叫优势半球。

右利手者其优势半球在左侧;左利手者可能在右侧;“左右开工”者可能在两侧。

分叶:以中央沟、外侧沟和顶枕沟为标记分为额、顶、枕和颞叶;额叶:额叶皮质以人类最发达,占全部大脑皮质的1/3。

其细胞构筑复杂、纤维联系广泛。

特别与运动性活动、判断、情绪、心境等有关。

故病损后主要表现为随意运动、言语表达及精神活动三方面障碍。

一,中央前回:

支的配对侧躯肢骨骼肌随意运动,其功能分布特点为倒置的人形,但头面部正立,代表区大小与肢体动作精细程度有关;如面、舌、拇指代表区很大,躯干很小。

1,破坏性病灶产生对侧相应肌肉瘫

痪。

单纯此区病损时为低张力型,合

并运动前区病损时为高张力(痉挛—

型)瘫。

2,刺激性病灶产生

对侧运动性癫痫,1)

局限性不进展:局

三, 额眼(运动)区:

主要与双眼协调动作有关;

1, 破坏性病灶产生眼球向

病灶侧凝视;2,刺激性

病灶则为双眼向病灶对

侧凝视,有时发生额叶旋

转性癫痫。

应注意刺激性

和破坏性病灶有时是相

互转变的。

而且桥脑凝视

中枢也分为刺激性和破

坏性病灶两种表现。

四,运动性语言区(broca )

额下回后部,与舌代表区相邻,该区损害 部抽动,以口角、手指、眼睑多见(代表区大,易受累)

Todd 瘫痪(数分-数日,有认为持续久者肿瘤的可能性大)

2 )局限性进展:沿皮层运动区分布顺序移动,

jackson 癫痫。

病损后产生对侧上肢的动作障碍、 痉挛性肌张力增高、强握-摸 索反射、

噘嘴或吸允反射和运动性失用。

刺激性病灶可表现为头或躯干向对侧转动(旋转性癫痫),一侧上

肢外展伴双眼注视外展的上肢,有时表现为突然失音或不自主发音。

二,

运动前区:

内n 纵柬

闍23*26挣体各部ffcSt 觉在大精 中S 1-1 ①樓上晁自

后易出现运动性(broca)失语。

五,旁中央小叶:

为小腿和足的运动区,也有管理尿、便的功能。

该区病损时对侧下肢瘫,特别是足部,膝关节以上多正常,临床上表现“马蹄足内翻”,类似腓总神经麻痹(假性腓总神经麻痹),但无小腿外侧感觉障碍。

一侧病损时尿便障碍常很短暂,但有部分人的大脑前动脉属优红支配(一侧大脑前动脉支配两侧旁中央小叶),此时尿便障碍严重而扌寺久。

表现为“旁中央小叶性截瘫”(病因还常见于上矢状窦旁和大脑镰脑膜瘤)。

与脊髓性截瘫的鉴别有以下几点:1)前者以足、踝为主,后者为整个下肢;2)前者瘫痪前常有足、踝或小腿的抽搐发作;3)前者有脑部一些症状如头痛、精神症状等,后者有脊神经根症状如“束带感”、根性痛或下肢自发性疼痛;4)前者感觉障碍在会阴和足、踝部,后者为传导束型(有感觉平面);5)前者无明显自主神经障碍如无汗、皮肤干燥或脱肖等,后者明显;如两侧旁中央小叶并一侧上肢运动皮质受累则出现旁中央小叶性三肢瘫六,额极区(前额叶):

p495 图

俗称“哑区(silent zone)”,如为慢性病变且发生在非优势半球临床上可无任何症状,但大病灶特别是双测损害时可出现1)精神障

碍(如pick病);表现为情感淡漠、仪表不整、记忆减退、智力减退、行动迟缓。

2)发作性症状;如发作性强迫症状(强迫性思维等);癫痫发作(多有意识丧失、头眼转动而无先兆);精神运动性发作(与

颞叶海马、沟回发作相似,但气味不同,多为好闻的如芳香、美酒佳

肴等味)。

3)运动障碍:主要表现为复杂的精巧的高级运动障碍(如绣花、穿

针等);可出现额叶性共济失调(额-桥-小脑通路受损),如同小脑性共济失调(如平衡障碍、步态不稳、倾倒等)。

但表现在对侧、无眼震、常伴有腱反射亢进、肌张力增高、病理征阳性及强握反射等可资鉴别。

4)强握反射、噘嘴或吸允反射(额叶释放征)。

其功能排列及代表区大小与中央前回相似。

破坏性病灶出现对侧

肢体感觉障碍(以触觉障碍最着、肢体远端为重);刺激性病灶可产生对侧肢体感觉性癫痫,也可呈系jackson氏发作。

临床上单纯中央后回受损少见,常合并顶上回受累,此时因深感觉确失而共济失调、动作不准而处于伪瘫痪状态;也由于位置觉不准可出现假性手足徐动样症状。

二,顶上回:

图23-2S琐叶(團中甦予为Bmelnizu氏分述}

外僦面(曰内附商

顶上回(顶上小叶)主要与感觉冲动的分析-综合有关(位于体感、视

觉及听觉交界区),故病损时表现多样;1)如皮肤感觉定位不准(位

置觉缺失);2)不认识划在皮肤上的文字或图形(皮肤书写觉缺

失);3)手中重量辨识不准(压觉缺失);4)只知道物体的个别性

状如大小、软硬、凹凸等,但不认识实物整体(触觉失认);5)触觉

滞留;6)双点单觉现象。

三,顶下回:

又名顶下小叶,指缘上回(运用中枢)和角回(优势半球为阅读中枢),该区位于体感、听觉、视觉交界区,缘上回和角回与肢体运用、信号联络及空间辨认等功能有关。

故该区受损时可出现;

1)失用症;一般认为左缘上回为运用区,该区发出联系到同测中央前回,并经胼胝体到右侧中央前回。

故左顶叶病变双测失用;左缘上回与中央前回间病变时右侧失用;胼胝体或右半球病损时左侧失用。

2)体象障碍;即自体空间失认或人体自身失认(正常情况下是靠

视觉、皮肤感觉、肌肉、关节和迷路的本体感觉来维持)。

临床表现多种多样;如1)偏瘫失认;2)偏侧忽视;3)幻肢现象;有正性和负性两种;截肢手术后的幻肢和偏瘫后出现第三幻肢属正性,不能感知自身一半的存在属负性。

4)手指失认;5)脸面失认;左右失认等。

2)命名性失语:角回受累时多见,左半球其他部位病变也可出现。

3)失读、失写、失算等。

颞叶

1)颞上回中部(brodmann41区)

与听觉有关,(一侧听区接受双耳的听

觉传入,故一侧病损不产生听觉障碍)

2)左侧(brodmann42 22 区)为

听觉性语言中枢(wernicke ),受损时

出现感觉性失语,其前部受损时可引起音乐感丧失。

3)前庭区:准确位置尚有争议,一般认为在颞上回,刺激性病变可致前庭性癫痫,属单纯部分性发作中的感觉性发作。

表现为一种突发和短暂(数秒至数分)且很快消失的眩晕发作,频率为一周一次或一天数次不等。

多数伴有短暂意识丧失,无耳鸣、耳聋及眼震。

脑电图特征性改变;一侧或双侧颞区尖波、慢波发放。

年龄较小、突发突止、反复发作而不留后遗症、伴或不伴有全身

和部分性发作、发作无诱因且与体位无关、EEG 异常等有助诊断。

3) 钩回及海马回,与嗅觉有关,受损时可出现“钩回发作” 。

4) 颞极或颞叶广泛病损时出现精神障碍,表现为错觉、幻觉、

梦样状态、记忆障碍、情绪改变等。

临床上以颞叶癫痫多见 。

枕叶

主要与视觉有关,破坏性病灶产生相应的视野缺损;有同向偏盲 或象限盲。

皮质性偏盲不累及中央黄斑区(黄斑回避),对光反射不 消失。

刺激 灶可出现 或视物变 症,但与 和顶叶病 视物变形 同;枕叶 病变多为

的女口闪 白

点、颜色等,

顶叶者较复

杂如门窗变

形、熟人脸面

等;颞叶者最

复 杂,以幻

视、妄想性的

居多如环境

失真、似曾相

识感、虚幻梦境等。

内囊

为传入和传出大脑皮质的投射纤维最集中的地方。

内囊分为前

支,漆部和后支。

1)前肢损害时主要表现为对侧肢体公济失调(额 叶性,无眼震),系由于额桥束受累所致。

2)膝部损害时主要表现对 侧中枢性面、 舌瘫,系由于皮质脑干束受累所致, 其他颅神经由于受 双测支配,故不出现症性

病 幻

视 形

颞

叶 变

的 症

不 视

区 简单

光、 n 1-6视觉谊路甫变所致的观呼堂化

状。

3)后肢上下纤维多,如皮质脊髓束、皮质红核束、皮质纹状体纤维、丘脑中央辐射、脊髓丘脑束至皮质放射(感觉通路)、视放射、听放射等。

故此处病损出现“三偏” (偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍)。