第一单元第一章第二节

- 格式:pptx

- 大小:2.09 MB

- 文档页数:30

PDT知识提纲人教版生物学七年级上册知识点致同学们(班级:年级班姓名:)1.生物学是研究和的科学。

2.生物学是医学、农学、、生物技术等科学的基础学科。

的发展,人类文明的,个人的提高都要靠生物学的发展和应用。

袁隆平运用生物科学技术,培育。

3.生物学不仅描述生物界的“”,更要解释“”。

第一单元第一章第一节生物的特征4. 是科学探究的一种基本方法。

观察可以直接用肉眼,也可以借助、显微镜等仪器,有时还需要测量。

科学观察要有;观察时要、细致和,并及时记录下来。

5.生物的共同特征:①生物的生活需要;②生物能进行;③生物能排出身体内产生的;④生物能对外界刺激作出;⑤生物能和;⑥除外,生物都是由构成;⑦生物都有和的特性。

第一单元第一章第二节调查我们身边的生物6.调查是科学探究常用的方法之一。

首先要明确和,制定合理的,如调查范围太大,要进行调查。

设计调查线路时,要选择一条、环境有较多变化的路线。

7.生物分类有多方法:①按分为、和其他生物;②按分为陆生生物和水生生物等;③按分为作物、家禽、家畜、宠物等。

第一单元第二章第一节生物与环境的关系8.环境中影响生物和的因素叫做,包括(光、温度、水、空气)和(影响某种生物生活的其他生物)。

9.探究的一般过程:→→→→→。

10.探究的一般过程是从开始的。

根据已有的知识和生活经验,尝试着对这一问题的答案作出假设。

实验方案的设计要紧紧围绕来进行。

每组实验都有只有一个和必须有一个。

探究实验必须遵循原则、原则和原则。

11.在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其它条件都相同的实验,叫做实验(正常为对照组,特别处理为)。

11 1.生命现象生命活动规律 2.环境科学科技和社会进步生活质量杂交水稻 3.是什么为什么 4.观察放大镜明确的目的全面实事求是 5.营养呼吸废物反应生长繁殖病毒细胞遗传变异 6.调查目的调查对象调查方案抽样生物种类较多 7.形态结构动物植物生活环境用途 8.生活分布生态因素非生物因素生物因素 9.提出问题作出假设制定计划实施计划得出结论表达和交流 10.发现问题和提出问题提出的问题和做出的假设变量对照实验单一变量对照重复性 11.对照实验组12.探究实验的实验对象数量不能太少,目的是;还应该多次实验求平均值,目的是。

《第二节调查周边环境中的生物》习题一、选择题1、2010年我国展开了第六次人口普查,下列相关叙述不正确的是()A、人口普查是一种调查方式B、普查前要制订合理的普查方案C、普查过程中要如实记录各项数据D、由于人口太多,可以根据原有的数据进行估算2、下列各组生物中既属于动物又属于家禽的是()A、鱼、马、海带、猫B、鲸、鹅、牛、龟C、鸡、鸭、鹅D、猪、猫、狗3、下列实际探究活动中,采用的方法是调查法的是()A、人口普查B、观察蜘蛛结网C、测量树的高度D、小麦杂交4、某小组将调查到的生物进行了分类,他们将鲫鱼、金鱼、水草、荷花、鸭子、蟹等生物归为一类,而将松树、柏树、苍蝇、玫瑰、麻雀等生物归为一类。

则他们归类的标准是()A、按照生物的形态结构特点B、按照生物的用途C、按照生物的数量D、按照生物的生活环境5、下列各组生物中既属于动物又属于家畜的是()A、鱼、马、海带、猫B、鲸、鹅、牛、龟C、鸡、羊、鹅D、猪、羊、牛6、下列哪项不属于调查()A、人口普查B、森林资源调查C、水资源抽样调查D、仔细观察牛并拍照7、下列生物按生活环境划分的一组是()A、猫头鹰和鼠B、鱼和河水C、空气和阳光D、狗和水草8、要调查全国初一年纪学生的平均身高()A、逐一记录每一名初一年级学生的身高,求其平均值B、抽取某一城市某一学校初一年级学生的身高,求其平均值C、抽查不同地区初一学生的身高,求其平均值D、逐一记录本校初一学生的身高,求其平均值二、填空题9、生物的归类按形态结构特点归类,生物可分为、和三大类。

10、按生活的环境可分为和等。

11、按用途可分为、、、宠物等。

第一章第一单元第二节:神经系统构造与功能笔记1、神经系统的组成:①中枢神经系统 (脊髓和脑②外周神经系统 (将感觉器官、运动器官、内脏系统联系起来的神经2、神经元:是神经系统的基本结构单位和功能单位。

3、神经元的细胞体和树突是灰色的,髓鞘是白色的,起着绝缘作用, 使轴突之间的电位变化不致相互干扰。

4、前一个神经元的神经冲动传到突触,会引起突触间隙化学物质,即神经递质的变化。

5、神经元分为:感觉神经元(传入神经元、运动神经元(传出神经元、和中间神经元(联络神经元。

6、躯体神经是到达各个感觉器官和运动器官的神经,中枢神经系统通过他们, 支配着感觉器官和运动器官。

7、自主神经又叫植物神经, 是支配内脏器官的神经。

它们来自脑神经和脊神经。

8、交感神经 (唤醒,调动能量和副交感神经 (恢复、维持、储备能量具有拮抗的作用。

9、自主神经的活动与情绪的表现有密切关系。

10、中枢神经系统包括脊髓和脑。

脑是由脑干、间脑、小脑和端脑组成。

11、脊髓前端由运动神经元组成, 后端主要由感觉神经元组成, 中间集中了自主神经元。

12、脊髓灰质外边是脊髓白质。

13、脊髓是中枢神经系统最低级的部位 ,除传递信息外,也能完成一些简单的反射。

14、脑干:①延脑(对侧传导、对侧支配,控制呼吸及心跳②桥脑(联系通道③中脑(瞳孔反射、眼动中枢15、脑干网状结构:调节脑结构兴奋水平,调节睡眠和觉醒,维持注意并激活情绪。

16、间脑 (丘脑、上丘脑、下丘脑、底丘脑17、丘脑是除嗅觉以外,所有感觉的重要中枢。

18、小脑:表层是灰质,深层是白质 (与脊髓相反 ,其功能是保持身体平衡, 调节肌肉紧张度,实现随意运动和不随意运动。

19、端脑(大脑 :中间的裂缝叫纵裂,把大脑分成两个半球,纵裂底上有一个大的横行纤维束叫胼胝体。

大脑外层是灰质,内层是白质,基底核为灰质核团。

20、大脑结构图分区:额叶(身体运动中枢、顶叶(躯体感觉中枢、枕叶(视觉中枢、颞叶(听觉中枢21、身体的各个部位在大脑皮层上的代表区域都是倒置的。

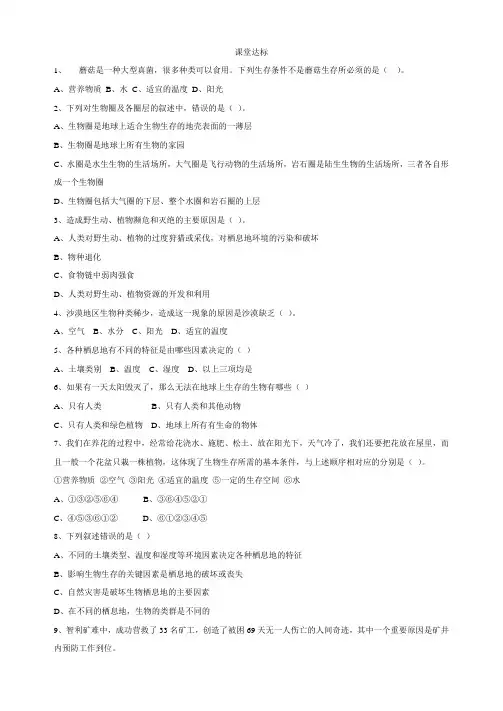

课堂达标1、蘑菇是一种大型真菌,很多种类可以食用。

下列生存条件不是蘑菇生存所必须的是()。

A、营养物质B、水C、适宜的温度D、阳光2、下列对生物圈及各圈层的叙述中,错误的是()。

A、生物圈是地球上适合生物生存的地壳表面的一薄层B、生物圈是地球上所有生物的家园C、水圈是水生生物的生活场所,大气圈是飞行动物的生活场所,岩石圈是陆生生物的生活场所,三者各自形成一个生物圈D、生物圈包括大气圈的下层、整个水圈和岩石圈的上层3、造成野生动、植物濒危和灭绝的主要原因是()。

A、人类对野生动、植物的过度狩猎或采伐,对栖息地环境的污染和破坏B、物种退化C、食物链中弱肉强食D、人类对野生动、植物资源的开发和利用4、沙漠地区生物种类稀少,造成这一现象的原因是沙漠缺乏()。

A、空气B、水分C、阳光D、适宜的温度5、各种栖息地有不同的特征是由哪些因素决定的()A、土壤类别B、温度C、湿度D、以上三项均是6、如果有一天太阳毁灭了,那么无法在地球上生存的生物有哪些()A、只有人类B、只有人类和其他动物C、只有人类和绿色植物D、地球上所有有生命的物体7、我们在养花的过程中,经常给花浇水、施肥、松土、放在阳光下,天气冷了,我们还要把花放在屋里,而且一般一个花盆只栽一株植物,这体现了生物生存所需的基本条件,与上述顺序相对应的分别是()。

①营养物质②空气③阳光④适宜的温度⑤一定的生存空间⑥水A、①③②⑤⑥④B、③⑥④⑤②①C、④⑤③⑥①②D、⑥①②③④⑤8、下列叙述错误的是()A、不同的土壤类型、温度和湿度等环境因素决定各种栖息地的特征B、影响生物生存的关键因素是栖息地的破坏或丧失C、自然灾害是破坏生物栖息地的主要因素D、在不同的栖息地,生物的类群是不同的9、智利矿难中,成功营救了33名矿工,创造了被困69天无一人伤亡的人间奇迹,其中一个重要原因是矿井内预防工作到位。

(1)井下为矿工配备了基本的清理设备,能保证被困矿工有一个基本的。

《调查周边环境中的生物》教学设计方案(第一课时)一、教学目标:1. 知识与技能:学生能够描述调查周边环境中生物的步骤和方法,识别常见的生物种类,并理解生物多样性的意义。

2. 过程与方法:通过实地调查,培养学生的观察、分析和团队合作能力。

3. 情感态度价值观:引导学生关注周围环境,培养学生对生物多样性的兴趣和珍爱认识。

二、教学重难点:1. 教学重点:引导学生进行实地调查,识别周边环境中的生物种类。

2. 教学难点:如何培养学生的观察和分析能力,理解生物多样性的意义。

三、教学准备:1. 准备相关的生物标本和图片,用于教室展示和讲解。

2. 准备调查表格和工具,用于实地调查。

3. 安排好实地调查的地点和时间,确保安全。

4. 邀请当地的自然珍爱专家进行讲座,帮助学生更好地理解生物多样性的意义。

四、教学过程:(一)导入新课1. 生物的种类和分布(1)教师:在我们的周边环境中,都有哪些生物存在?(2)学生:举例说明。

(3)教师:生物的种类非常多,它们在环境中分布广泛。

今天,我们就来学习如何调查周边环境中的生物。

2. 调查的意义和方法(1)教师:调查周边环境中的生物有什么意义?(2)学生:了解生物的种类和分布情况,为珍爱环境提供依据。

(二)提出调查要求,分组制定调查计划1. 确定调查对象和范围(1)教师:根据周边环境的特点,我们选择哪些生物作为调查对象?这些对象又分布在哪些区域?(2)学生:根据教师指导,讨论制定调查计划。

2. 准备必要的调查工具教师:列出需要的工具和材料,如放大镜、采集瓶、标签等。

3. 实施调查计划(1)分组行动:将学生分成若干小组,每组选定一个组长,卖力本组的调查工作。

(2)记录数据:按照事先制定的计划,照实记录观察到的生物种类、数量、分布情况等。

(3)教师巡视指导:对学生的调查工作进行必要的指导和帮助。

(三)总结交流各组调查结果1. 汇总各组数据:各组将调查结果进行汇总,形成初步的周边环境生物分布情况报告。

第二节生物的特征基础主干梳理一、区分生物和非生物类别概念举例非生物没有生命现象的物体机器狗、钟乳石、电脑病毒等生物具有生命现象的物体动物、植物、微生物等二、生物的特征把下面实例和它所表现的生物特征进行连线:【归纳提升】诗词及谚语中体现的生物特征诗词及谚语生物的特征秋风淅淅桂花香,花底山蜂采掇忙需要营养忽然心孔开一竅(窍),呼吸掇来归幅纸能进行呼吸锄禾日当午,汗滴禾下土能排出身体内产生的废物争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭能对外界刺激作出反应野火烧不尽,春风吹又生能生长和繁殖 龙生龙,凤生凤,老鼠儿子会打洞具有遗传的特性【辨易错】 1.能生长、能运动的不一定是生物..............:钟乳石能不断长大,机器人能行走,但不具备生物的基本特征,不是生物。

2.珊瑚..≠.珊瑚虫...:珊瑚是由大量的珊瑚虫分泌的外壳堆积在一起形成的,不是生物。

珊瑚虫才是生物。

3.易错字词书写:繁殖..________ 遗.传______ 【会方法】生物与非生物的判断判断一个物体是否属于生物,主要看这个物体是否具有生物的特征。

具有生物特征的物体属于生物,不具有生物特征的物体不属于生物。

素养分层评价【基础演练】知识点1 生物和非生物1.相信你认识了不少生物,也学会了区分生物和非生物。

下列选项中都是生物的是(C)A.细菌、计算机病毒 B .蘑菇、扫地机器人C.病毒、鹅膏菌D.衣藻、鹅卵石2.生物和非生物最本质的区别是(B)A.生物能动,非生物不能动B.生物有生命,非生物没有生命C.生物体能呼吸,非生物不能D.生物对外界刺激有反应,非生物不能知识点2生物的特征3.下列属于生物的是(D)A.破坏电脑软件的电脑病毒B.从小长大的钟乳石C.堆积得越来越高的珊瑚礁D.枯木上生长的蘑菇4.生物具有能排出身体内产生的废物的特征,下列生物现象与此相符的是(A)A.植物落叶B.种子萌发C.蘑菇生长D.动物捕食5.莲花湖生态湿地公园宛如一幅唯美的生态山水画卷,湖畔芦苇丛丛、鱼翔浅底……学习了生物的特征后,周末小明兴致勃勃地去公园里观察生物,并在日记本中写到:一只雌野鸭带领几只刚孵化出的小鸭在水中觅食,看到游人靠近后,雌鸭大声鸣叫并带领小鸭迅速游到湖中深水处。

《调查周边环境中的生物》作业设计方案(第一课时)一、作业目标:1. 了解周边环境中的生物种类和分布;2. 掌握调查周边环境中的生物的基本方法;3. 培养观察、分析和解决问题的能力。

二、作业内容:1. 实地调查:(1)分组进行,每组至少选择一个不同的地点进行调查(如公园、学校、住宅小区等);(2)调查过程中,注意观察并记录周围环境中出现的生物种类、数量和分布情况;(3)记录要详细,包括生物名称、数量、分布地点等信息。

2. 文献查阅:(1)在调查过程中,如果遇到无法确认的生物种类,可以通过查阅相关资料或网络信息进行确认;(2)查阅相关资料,了解不同环境中常见生物的习性和特点。

3. 总结分析:(1)根据实地调查和文献查阅的结果,进行总结和分析,归纳出周边环境中主要的生物种类及其分布特点;(2)各小组展示自己的调查成果,分享经验和教训。

三、作业要求:1. 实地调查过程中,注意安全,尊重自然和生物;2. 记录要真实、客观,不作假或夸大;3. 查阅资料要准确、可信,不抄袭或引用不当信息;4. 作业完成后,提交书面或电子版的调查报告,报告要包括上述内容,并要符合逻辑和格式要求。

四、作业评价:1. 评价标准:调查报告的真实性、全面性、准确性、逻辑性和格式要求;2. 评价方式:小组互评和教师评价相结合,重点是对调查报告的评价;3. 评价结果:根据评价结果,对表现优秀的小组和个人进行表彰和奖励。

五、作业反馈:1. 在作业评价完成后,将评价结果反馈给学生,指出优点和不足,提出改进建议;2. 根据学生反馈和评价结果,对作业设计方案进行优化和完善,以提高教学效果。

通过本次作业,学生可以了解周边环境中的生物种类和分布情况,掌握调查周边环境中的生物的基本方法,同时培养观察、分析和解决问题的能力。

在作业过程中,学生可以加强团队合作和沟通能力,提高自主学习和自我管理能力。

通过作业评价和反馈,教师可以了解教学效果和学生的学习情况,为后续教学提供参考和改进依据。