15.枣儿

- 格式:ppt

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:17

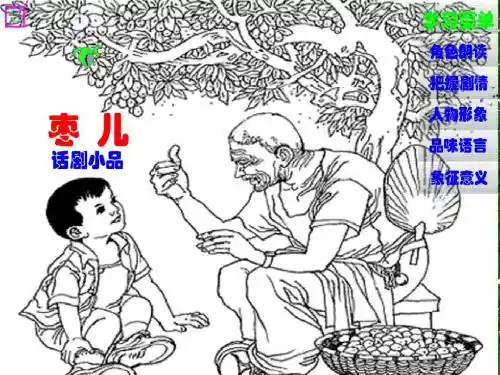

枣树下的守望——《枣儿》主题阅读教学设计【教材分析】1.孙鸿的《枣儿》以小品文的方式讲述了枣树下老人和男孩深情呼唤远方亲人归家吃枣的故事。

在老人和男孩的简单交谈中道出复杂而无奈的人生分歧,在抬头低眉间塑造孤独慈爱的老人、天真可怜的男孩,在无人回应的呼喊声中诉说着等待不归之人的那一份苦楚。

2.从文体特征看,本文属于小品文,与本单元的《威尼斯商人》等文章相比,戏剧矛盾不是特别尖锐,戏剧味儿不是十分浓,但文章体现的社会问题、主题思想却能直戳人心。

故本单元教学在《威尼斯商人》、《变脸》中重点学习戏剧知识,而本课将会淡化文体,重于情感主题教育和写法学习。

【学情分析】本课选自九年级下册第四单元,为自读文章。

本单元主要学习戏剧,在《枣儿》之前学生已学《威尼斯商人》和《变脸》,对戏剧有一定的了解。

但戏剧中呈现出的空巢老人、留守儿童的孤独悲苦心境和城市发展中人性的落寞,对我班学生来说,理解上有一定的难度。

【学习目标】1.概括文章内容,品味“枣儿”情意【重点】(圈点勾画、批注、图象、视频)2.学习文中的线索手法:小中见大,细中见深【难点】(文本+拓读)3.感受生活中人们对亲情的呼唤,唤醒回头看看故乡及家中人的情怀【教学过程】一、导入:文字游戏导入(在“木”字基础上加一笔画构成新的字)【设计意图:1.活跃气氛,缓解师生紧张情绪;2.与文中老人给儿子取名的内容有关;3.与课堂结尾的启示相呼应】二、读枣儿(一)看图说话,概括内容1.概括内容的方法:【人+事+结果+情感/主旨】在乡间一棵挂满枣儿的老树下,一位老人和一个捡枣儿的男孩进行了亲密地交谈。

在谈话中,老人回忆了 关于儿子、童年、老伴儿的故事,而男孩则在苦苦等待父亲的归来。

字里行间表现了他们心中的苦楚,以及对远方亲人的思念。

2.探讨:两人谈话的背景是?——枣【设计意图:1.检测学生的预习情况;2.从故事的角度初步掌握文章内容与情感3.锻炼学生的概括能力】(二)悟人物,理分歧:1.补充戏剧知识:(1)戏剧文学:简单地说即剧本。

九年级下册语文15 16课课后生字词拼音第十五课《枣儿》

蓦mo然囫囵hu lun吞枣:比喻做事不加思考,笼统含混。

贬义(褒贬误用)

第十六课

峥嵘:zhengr6ng高峻,突出。

嬷嬷:mo mo对年长修女的称呼。

涟漪:liany被风吹起的水面的波纹。

鳞次栉比:|incizhi像|鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着。

多用来形容房屋或船只等排列得很密很整齐。

鳞:鱼鳞。

栉:梳篦的总称。

比:整齐的排列。

通宵达旦:tongxiaodad通宵:通夜,整夜;达:到;旦:天亮。

整整一夜,从天黑到天亮。

顶礼膜拜:dingIYm6b拜佛时的最高敬礼,人跪下,两手伏地,以头顶着受礼人的脚;膜拜:佛教徒的另-种敬礼,两手加额,跪下叩头。

虔诚地跪拜。

比喻崇拜到了极点。

多为贬义。

15《枣儿》阅读练习1一、基础巩固1.填空(1)《枣儿》是一个小品,荣获1999中国曹禺戏剧奖,小品奖一等奖,其作者是。

(2)本剧以“”贯穿全剧,让老人与男孩围绕“”进行对话,展开情节。

2.在剧中,“枣儿”象征什么?3.读完全剧,你在写作上有什么收获?试写出来。

4.选出下列句中加线的成语使用不恰当的一项()A.“神舟五号”载人航天飞船成功发射和顺利返回,是2003年举世瞩目的大事,更是载入中华民族史册的不朽盛事。

B.舞蹈家杨丽萍精心打造的舞剧<云南印象>,融民族风情和舞蹈艺术于一炉,令人叹为观止。

C.随着21世纪科技不断向前发展,医学界对艾滋病患者将再也不会像刚发现时那样爱莫能助了。

D.张体格强壮,打起球来又十分卖力。

这次篮球比赛中,小张身体力行地投进了好几个。

5.下面语段中有两个病句,请把它们找出来,并加以改正。

①有关医学人士与心理学家认为,一些青少年长期迷恋上网,会患上一种病——“网络成瘾症”。

②这种病的主要症状有:精神依赖、茶饭不思、记忆力减退和焦躁不安等。

③一些家长没有意识到这是一种病,而采用简单粗暴的方式阻止孩子不上网。

④为此,专家建议,我们在强化网络监管的同时,也要有效的寻找治疗疾病的方法。

第—句,修改意见:第二句,修改意见:二、阅读理解1.大妈:(看四嫂出来,向她发牢骚)四嫂哇!您看二春这个丫头,今儿也不知又上哪儿疯去了!我这儿绐她赶件小褂,连穿上试试的工夫都抓不着她!四嫂:她忙呀!今天咱们门口的暗沟完工,也不是要开什么大会,就是办喜事的意思。

她说啦,您、我、娘子都得去;要不怎么我换上新鞋新袜子呢!您看,这双鞋还真抱脚儿,肥瘦都合适!大妈:我可不去开会!人家说什么,我老听不懂。

四嫂:也没件么难懂的。

反正说的都离不开修沟,修沟反正是好事,好事反正就得拍巴掌,拍巴掌反正不会有错儿,是不是?老太太!大妈:哼,你也跟二春差不多了,为修沟的事,一天到晚乐得并不上嘴儿!四嫂:是值得乐嘛!您看,以前大伙儿劝丁四找点正事做,谁也劝不动他。

九年级语文下册《枣儿》课文原文及赏析《枣儿》课文原文老人(抽出一支烟,点上,笑吟吟地)小朋友,过年好哇!男孩(抬起头,疑惑地看着老人)爷爷,您也过年好吗?老人(笑嘻嘻地点头)好,好,托你的福。

咱们都过个好年!(从衣兜里掏出个小枣儿递给男孩)吃枣儿,过年喽!男孩(惊喜地接过枣儿)哎!枣儿!(将枣儿塞进口袋里)谢谢爷爷!老人(捋着胡子)别客气,自家的枣儿,尝尝吧!男孩(津津有味地咀嚼着)真甜!老人哈哈哈……好吃就多吃点。

(又递给男孩一颗枣儿)男孩(惊讶地看着老人)爷爷,您还没吃呢!老人(笑着摇摇头)俺家树上结的枣儿多着哩,不差这一颗。

男孩(感激地看着老人)爷爷,这枣儿真甜啊!老人(感慨地)是啊,甜是甜,可惜没人吃啊。

男孩(不解地看着老人)为啥呀?老人(叹了口气)现在年轻人都出去打工了,家里只剩下我们这些老头老太太,哪有人吃枣儿啊!男孩(若有所思地点点头)哦……赏析:《枣儿》是一篇以“枣儿”为线索展开情节的话剧小品。

作者通过描述老人和男孩之间的一段对话,刻画了老人的慈祥和善良,以及男孩的纯真和懂事。

同时,借助“枣儿”这一象征物,表达了对于传统文化、家庭亲情等主题的深刻思考。

在剧情方面,《枣儿》采用了传统的叙事手法,通过老人的回忆和感慨,营造出一种怀旧和思念的氛围。

同时,通过男孩的提问和表现,也展现了现代社会中年轻人对于传统文化的陌生和疏离。

这种对比手法,使得剧情更加具有张力和思考空间。

在人物塑造方面,老人和男孩的形象都十分鲜明。

老人慈祥、善良,对于传统文化有着深厚的感情;男孩则纯真、懂事,对于老人的关怀和教诲心存感激。

这种人物形象的刻画,不仅使得剧情更加生动、真实,也让人感受到作者对于人性、亲情的深刻洞察。

总之,《枣儿》是一篇具有深刻思考和人文关怀的作品,通过简单的故事情节和人物形象,表达了对于传统文化、家庭亲情等主题的深刻思考。

同时,作者也借助这一作品呼吁人们关注老年人、传承传统文化等社会问题。

第15课《枣儿》课文简介导读:人物老人、男孩[幕启。

一棵挂满红枣的老树。

树下坐着位形如雕塑的老人。

幕后传来童谣:“枣儿甜,枣儿香要吃枣儿喊爹娘;爹娘给个竹竿竿,打下枣儿一片片;爹不吃,娘不吃,留给娃娃过年吃。

”老人(从身旁晒满红枣的竹匾子里抓起一把枣儿,喃喃自语)怎么没人来吃枣儿呢?多好的枣儿。

[男孩从台侧探了探头。

一颗枣儿从树上落下,男孩蹑手蹑脚地走过去捡枣儿。

老人(大声)过来!男孩爷爷……老人(威严地)叫你过来就过来。

男孩(无可奈何地走到老人跟前)我就捡了一颗,我没有吃,给你。

老人(将男孩衣角折成兜,捧一捧枣儿放入)全给你吃。

男孩(喜出望外)谢谢爷爷!(津津乐道)枣儿真大。

老人老子个儿大,儿子个儿能小吗?男孩嘻,爷爷,我说枣儿个儿大!老人(自豪地)我儿子就叫枣儿。

男孩骗人!还有叫枣儿的?嘿嘿,叫枣儿?老人不许笑。

我的儿子就叫枣儿,挺好听的,又顺口。

他刚生下时,有个算命先生正打门前经过,就给算了一卦,他命中缺“木”呢!哎,等你念了书,就知道枣字里面有个“木”了。

你看(用手在空中比划“木”)所以他叫枣儿

九年级语文下册第15课《枣儿》教案一、教学内容本节课选自九年级语文下册第15课《枣儿》,主要围绕小说的情节、人物形象、主题思想等方面进行教学。

具体内容包括:1. 分析小说的情节结构,理解故事发展脉络;2. 分析主要人物形象,体会作者塑造人物的方法;3. 探讨小说的主题思想,感悟作品所反映的社会现实。

二、教学目标1. 理解并掌握小说的基本情节,能够概括故事的主要环节;2. 分析并评价小说中的人物形象,提高学生的文学鉴赏能力;3. 感悟小说所反映的社会现实,培养学生的批判性思维。

三、教学难点与重点1. 教学难点:分析人物形象及主题思想;2. 教学重点:理解小说情节,掌握人物形象分析方法。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔;2. 学具:课本、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一组枣儿的图片,引发学生对本节课的兴趣。

2. 初读课文:让学生自主阅读课文,了解故事情节。

3. 精读课文:(1)分析情节:引导学生概括故事的主要环节,理解情节发展的脉络。

(2)分析人物形象:通过小组讨论,分析小说中的人物形象,体会作者塑造人物的方法。

(3)探讨主题思想:引导学生从小说中挖掘社会现实,感悟作品所反映的问题。

4. 例题讲解:结合课文内容,讲解分析人物形象的方法。

5. 随堂练习:让学生运用所学方法,分析其他文学作品的人物形象。

六、板书设计1. 情节结构:起因、发展、高潮、结局;2. 人物形象:枣儿、母亲、父亲;3. 主题思想:亲情、成长、社会现实。

七、作业设计1. 作业题目:(1)结合课文,分析小说中的人物形象特点;(2)谈谈你对小说主题思想的理解。

2. 答案:(1)人物形象特点:枣儿勤劳、善良、纯真;母亲慈爱、坚强;父亲严厉、关爱。

(2)主题思想:小说通过讲述枣儿一家的故事,展现了亲情、成长、社会现实等方面的内容。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂中的参与度,提高学生的文学鉴赏能力。

九年级15课枣儿课件一、教学内容本节课选自九年级语文教材第15课《枣儿》,详细内容包括:1. 阅读课文,理解故事情节,体会作者情感;2. 分析课文中的关键词语、修辞手法及作用;3. 学习课文中的写作技巧,如人物描写、场景描绘等;4. 探讨课文所反映的社会背景及现实意义。

二、教学目标1. 理解课文内容,把握故事情节,体会作者情感;2. 学习并掌握课文中的关键词语、修辞手法及写作技巧;3. 提高学生的阅读理解能力,培养学生的文学素养。

三、教学难点与重点1. 教学难点:课文中的关键词语、修辞手法及作用;写作技巧的分析与应用。

2. 教学重点:理解课文内容,体会作者情感;提高学生的阅读理解能力。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、黑板、粉笔;2. 学具:教材、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过展示一颗挂满红枣的树枝图片,引发学生对枣儿的关注,进而导入新课;2. 阅读课文:学生自主阅读课文,了解故事情节,感受作者情感;3. 分析课文:引导学生分析课文中的关键词语、修辞手法及作用,学习写作技巧;4. 例题讲解:选取课文中的典型例句,分析其修辞手法及作用,指导学生仿写;5. 随堂练习:针对课文内容,设计相关练习题,检查学生对课文的理解程度;6. 小组讨论:分组讨论课文所反映的社会背景及现实意义,培养学生的思辨能力;8. 课后作业布置:布置作业,明确作业要求。

六、板书设计1. 《枣儿》2. 主要内容:a. 故事情节概括b. 关键词语、修辞手法及作用c. 写作技巧分析d. 社会背景及现实意义七、作业设计1. 作业题目:a. 请简述课文《枣儿》的故事情节;b. 请分析课文中的一种修辞手法,并举例说明;c. 请运用课文中的写作技巧,写一段话,描述你最喜欢的季节。

2. 答案:a. 故事情节:课文讲述了一个关于枣儿的感人故事,反映了我国农村的变迁及亲情、友情、爱情的珍贵;b. 修辞手法:例如拟人。

文中“枣儿在树上笑破了肚子”,生动形象地表现了枣儿的丰收景象,增强了文章的表现力;八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过展示图片、分析课文、例题讲解等方式,引导学生理解课文内容,掌握关键词语、修辞手法及写作技巧。

人教版语文九下第15课枣儿初三语文的学习,同学们一定要多花时间和功夫,一点一滴积累,牢固掌握所学的知识点,让自己不断进步,语文成绩更上一个台阶。

下面是店铺整理的初三语文课文的学习指导,供大家学习参考。

抽时间温习巩固,语文成绩一定会不断提升。

《枣儿》课文原文人物老人、男孩[幕启。

一棵挂满红枣的老树。

树下坐着位形如雕塑的老人。

幕后传来童谣:“枣儿甜,枣儿香要吃枣儿喊爹娘;爹娘给个竹竿竿,打下枣儿一片片;爹不吃,娘不吃,留给娃娃过年吃。

”老人(从身旁晒满红枣的竹匾子里抓起一把枣儿,喃喃自语)怎么没人来吃枣儿呢?多好的枣儿。

[男孩从台侧探了探头。

一颗枣儿从树上落下,男孩蹑手蹑脚地走过去捡枣儿。

老人(大声)过来!男孩爷爷……老人(威严地)叫你过来就过来。

男孩(无可奈何地走到老人跟前)我就捡了一颗,我没有吃,给你。

老人(将男孩衣角折成兜,捧一捧枣儿放入)全给你吃。

男孩(喜出望外)谢谢爷爷!(津津乐道)枣儿真大。

老人老子个儿大,儿子个儿能小吗?男孩嘻,爷爷,我说枣儿个儿大!老人(自豪地)我儿子就叫枣儿。

男孩骗人!还有叫枣儿的?嘿嘿,叫枣儿?老人不许笑。

我的儿子就叫枣儿,挺好听的,又顺口。

他刚生下时,有个算命先生正打门前经过,就给算了一卦,他命中缺“木”呢!哎,等你念了书,就知道枣字里面有个“木”了。

你看(用手在空中比划“木”)所以他叫枣儿

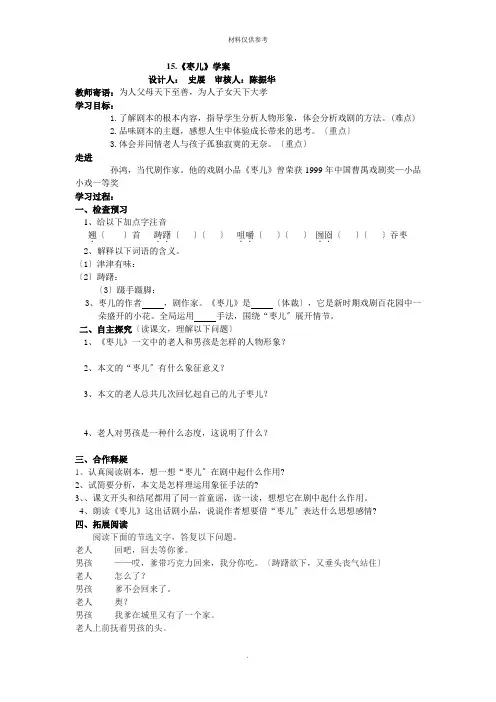

15.《枣儿》学案设计人:史展审核人:陈振华教师寄语:为人父母天下至善,为人子女天下大孝学习目标:1.了解剧本的根本内容,指导学生分析人物形象,体会分析戏剧的方法。

(难点)2.品味剧本的主题,感想人生中体验成长带来的思考。

〔重点〕3.体会并同情老人与孩子孤独寂寞的无奈。

〔重点〕走进孙鸿,当代剧作家。

他的戏剧小品《枣儿》曾荣获1999年中国曹禺戏剧奖—小品小戏一等奖学习过程:一、检查预习1、给以下加点字注音翘.〔〕首踌躇..〔〕〔〕吞枣..〔〕〔〕咀嚼..〔〕〔〕囫囵2、解释以下词语的含义。

〔1〕津津有味:〔2〕踌躇:〔3〕蹑手蹑脚:3、枣儿的作者,剧作家。

《枣儿》是〔体裁〕,它是新时期戏剧百花园中一朵盛开的小花。

全局运用手法,围绕“枣儿〞展开情节。

二、自主探究〔读课文,理解以下问题〕1、《枣儿》一文中的老人和男孩是怎样的人物形象?2、本文的“枣儿〞有什么象征意义?3、本文的老人总共几次回忆起自己的儿子枣儿?4、老人对男孩是一种什么态度,这说明了什么?三、合作释疑1、认真阅读剧本,想一想“枣儿〞在剧中起什么作用?2、试简要分析,本文是怎样理运用象征手法的?3、、课文开头和结尾都用了同一首童谣,读一读,想想它在剧中起什么作用。

4、朗读《枣儿》这出话剧小品,说说作者想要借“枣儿〞表达什么思想感情?四、拓展阅读阅读下面的节选文字,答复以下问题。

老人回吧,回去等你爹。

男孩——哎,爹带巧克力回来,我分你吃。

〔踌躇欲下,又垂头丧气站住〕老人怎么了?男孩爹不会回来了。

老人奥?男孩我爹在城里又有了一个家。

老人上前抚着男孩的头。

男孩爷爷,我没有巧克力给你吃了。

老人咱们有枣儿,我们吃枣儿。

老人将枣儿塞进男孩嘴里,自己也拿起枣儿咀嚼。

老人〔见男孩不动〕快吃,快吃,几颗枣儿一起吃,使劲吃。

男孩〔掀起外衣,露出红肚兜上的衣袋〕爷爷,我瞒着你,还偷偷藏着一颗枣儿,是留给我爹的……老人〔愣住,接着冲动不已〕这地上的、匾子里的、树上的枣儿全是你的。

15 枣儿孙鸿【学习目标】1、了解掌握有关戏剧文学的知识,体会剧本通过人物动作和表情以及环境的描写来刻画人物性格的手法。

2、阅读课文,理解“枣儿”的象征意义,讨论剧本的思想内容。

【学习重点】把握剧中老人和男孩两个人物形象,理解他们的思想情感。

【学习难点】理解全剧所运用的象征艺术表现手法,理解剧本的思想内容。

【知识链接】1.走近作者:孙鸿,为靖江戏剧小品作家。

《枣儿》发表于《剧本》1999年第1期,荣获“1999中国曹禺戏剧奖·小品小戏奖”一等奖,并囊括优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀演员奖。

2.时代背景:在剧烈深刻的社会变革中,人们的思想观念、生活方式面临着严重的考验。

日益强劲的现代化浪潮却无可阻挡地席卷着一切与之不相适应的思想和观念,迫使许多人不得不放弃他们熟悉的生活。

《枣儿》等靖江戏剧小品以呐喊的方式对现代化带来的人性变异和感情淡漠提出了善意的批评,在此基础上又努力唤醒另一种沉睡中的思维,以沟通几代人虽不同却共有的生命体验。

3、题目解读:《枣儿》是一个话剧小品。

其剧情是:在乡间一棵挂满红枣的老树下,一位老人遇到了一个捡枣儿的男孩,这一老一少交谈起来,十分亲热。

在谈话中,老人回忆有关“枣儿”的往事,流露了自己对儿子的思念;男孩要把“枣儿”留给父亲吃,表露了自己对父亲的盼望。

他们满怀亲情,呼唤各自的亲人回归故乡,回到自己身边,来吃这家乡的“枣儿”。

全剧运用象征手法,围绕着“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切亲情,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

4.名家点评:那是一个奇特的生命,世代繁衍,生生不息,自在长青,永无衰竭。

它涌动着温暖的亲情,张扬着至纯的人性,只奉献不图报,守诚信不扭曲,不为无望而绝望,纵有无奈却无悔。

那呼喊发自内心,是根在呼吸,泉在喷涌。

那呼喊不只是期盼,更是一种给予,一种天赐——是爹娘赐予儿孙赖以生存的精神维系和生命依托。

部编版九年级下册《枣儿》课文详解预习须知一、文题解读“枣儿”既指实物枣儿,又是剧中老人儿子的名字。

它不仅交代了剧情发展的线索,同时又是亲情的象征、故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征。

二、作者简介孙鸿,靖江戏剧小品作家。

《枣儿》发表于《剧本》1999年第1期,曾获1999年“中国曹禺戏剧奖”小品小戏奖一等奖,并囊括了优秀编剧奖、优秀导演奖、优秀演员奖。

知识重点一、字音词义蹑niè手蹑脚:形容走路时脚步放得很轻。

囫hú囵lún:完整,整个儿的。

踌chóu躇chú:犹豫不决。

凝níng视:聚精会神地看。

喃nán喃自语:小声地自己跟自己说话。

无可奈何:感到没有办法,只有这样了。

二、主题概述全剧运用象征手法,围绕“枣儿”展开剧情,通过描写老人和男孩之间的一段亲切交谈,表现老人对儿子、男孩对父亲的深切思念,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

三、写作特色1.采用童谣,前后呼应,深化主题。

剧本的开头和结尾都采用了同一首歌谣,首尾呼应,深化中心,结构严谨。

开头用来渲染气氛,交代背景。

结尾也用了同一首歌谣,既与开头相呼应,又强化了剧中的情境和内容,深化了全剧的思想感情。

2.耐人寻味的象征手法。

“枣儿”是传统生活的象征,精神家园的象征。

“枣儿”代表亲情、故乡,更代表一种文化传统,一种生活方式,它所牵涉的老人与儿子、男孩与父亲等人物之间的关系,是当时社会的缩影,喻示的是在剧烈的社会变革中,人们的情感、心态、思想观念、生存方式、精神归宿都面临着严峻的考验。

剧本巧妙地运用象征手法,赋予了“枣儿”以丰富而深刻的社会内涵,使全剧具有了深厚的思想内蕴。

四、思考探究1.老人在与男孩的谈话中,回忆了哪些事情,从中体现了老人什么样的心态?①儿子“枣儿”这一名字的来历;②儿子只顾摘枣竟尿了自己一脖子;③枣儿小时候一有尿就尿到枣树下;④枣树的由来;⑤枣儿掉落吓跑鬼子保护自己;⑥闹灾荒时靠枣儿活命的故事。