子路

- 格式:ppt

- 大小:2.52 MB

- 文档页数:52

子路的人生典故子路的言行在《论语》中出现过四十一次,是孔门弟子中对后世影响较大的一个。

孟子曾称赞他有闻过则喜的态度,把他与禹、舜相提并论。

下面是店铺搜集整理的子路的人生典故,希望对你有帮助。

子路的人生典故:阻拦孔子费邑为官有四件事情可以反映子路与孔子的关系,第一件是鲁国的大夫公山不狃与大贵族季氏不和,于是占据了费邑,搞独立王国,派人来请孔子前去共同治理。

孔子当时正处在人生不得志的时期,有人邀请,能施展一下才能,正合心意。

但子路出来阻拦了,在子路眼里,费邑那是乱臣贼子的地方,我们怎能到那里去。

于是孔子只好作罢,并且对子路辩白说,我到了那里也是为那里做好事。

子路的人生典故:阻拦孔子中牟为官第二件事是晋国大贵族赵简子的家臣佛肸(xi)占据中牟,独立为王,也派人来请孔子去治理政务,推行孔子的主张。

孔子又想去,但又被子路拦下。

孔子无可奈何地说出“坚硬者磨而不薄,洁白者染而不黑,丘非匏瓜,焉能系而不食”的哀叹。

这两件事可以看出,子路是孔子教育集团中唯一能管住孔子的人,并且子路为人是有主张的,乱臣贼子或者是不正派的地方权贵,我们是不能到那里去升官发财的,即使是身处困境,也要耐得住寂寞,不务虚名。

从这两件事中既可以看出子路在孔氏教育集团中的地位,又可以看出他的人品性格----为人正直。

谈到地位,在后人的理解中,在孔子教育集团中,除了孔子,其他人都是学生,这种看法是不正确的。

孔子建立一个学校,必须有老师,有管理者,孔子不能身兼几任,很多学校的事务都需要专人去办理,孔子需要合作者和管理者,子路其实就是这样的人物,子路的角色就象今天学校里的教务长一样。

子路的人生典故:陪伴孔子周游列国第三件事也可以反映出子路与孔子不寻常的关系。

孔子于54岁那年由于仕途不顺,政敌威胁,被迫离开鲁国周游列国。

这时,老弟子中陪伴孔子在外颠沛流离了14年的只有子路。

子路的人生典故:为孔子张罗后事第四件事是孔子68岁回国之后,有一年病得很重,子路看老师恐怕是不行了,便准备对后事进行料理,任命了一个学生充当孔子的家宰。

论语:《子路篇》全文【导语】子路问政,子曰:“先之,劳之。

”请益,曰:“无倦。

”仲弓为季氏宰,问政,子曰:“先有司,赦小过,举贤才。

”曰:“焉知贤才而举之?”曰:“举尔所知。

尔所不知,人其舍诸?”子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉由也!君子于其所不知,盖阙如也。

名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,*无所错手足。

故君子名之必可言也,言之必可行也。

君子于其言,无所苟而已矣。

”樊迟请学稼,子曰:“吾不如老农。

”请学为圃,曰:“吾不如老圃。

”樊迟出,子曰:“小人哉樊须也!上好礼,*莫敢不敬;上好义,*莫敢不服;上好信,*莫敢不用情。

夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

”子曰:“鲁卫之政,兄弟也。

”子谓卫公子荆,“善居室。

始有,曰:‘苟合矣。

’少有,曰:‘苟完矣。

’富有,曰:‘苟美矣。

’”子适卫,冉有仆,子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。

”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。

”子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成。

”子曰:“‘善人为邦百年,亦可以胜残去杀矣。

’诚哉是言也!”子曰:“如有王者,必世而后仁。

”子曰:“苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?”冉子退朝,子曰:“何晏也?”对曰:“有政。

”子曰:“其事也。

如有政,虽不吾以,吾其与闻之。

”定公问:“一言而可以兴邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。

人之言曰:‘为君难,为臣不易。

’如知为君之难也,不几乎一言而兴邦乎?”曰:“一言而丧邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。

人之言曰:‘予无乐乎为君,唯其言而莫予违也。

’如其善而莫之违也,不亦善乎?如不善而莫之违也,不几乎一言而丧邦乎?”叶公问政,子曰:“近者说,远者来。

子路简介(论语孔子)仲由(前542~前480),字子路,又字季路,春秋时期鲁国卞人,即今山东平邑县仲村(据裴骃《史记》集解引徐广《尸子》说)人,孔子得意门生,以政事见称。

为人伉直鲁莽,好勇力,事亲至孝。

仲由除学六艺外,还为孔子赶车,做侍卫,跟随孔子周游列国,他敢于对孔子提出批评,勇于改正错误,深得孔子器重。

孔子称赞说:“子路好勇,闻过则喜。

”又说:“我的主张如果行不通,就乘木伐子到海外去。

那时跟随我的怕只有仲由了。

”初仕鲁,后事卫。

孔子任鲁国司寇时,他任季孙氏的宰,后任大夫孔俚的宰。

卫庄公元年(前480年),孔俚的母亲伯姬与人谋立蒯聩(伯姬之弟)为君,胁迫孔俚弑卫出公,出公闻讯而逃。

子路在外闻讯后,即进城去见蒯聩。

蒯聩命石乞挥戈击落子路冠缨,子路目毗尽裂,严厉喝斥道:“君子死,而冠不免。

”毅然系好帽缨,从容就义。

仲由为人果烈刚直,有勇力多才艺,事亲至孝。

18岁时,适逢孔子东游到卞,受到孔子赏识。

孔子设礼相诱,收其为弟子。

子路性格爽直,为人勇武,信守承诺,忠于职守,以擅长“政事”著称。

对孔子的言行,虽然常提出意见,但却是个好弟子。

曾协助孔子“堕三都”,都跟随孔子周游列国。

是孔门七十二贤之一。

他为人伉直好勇、重朋友、讲信义,是孔门弟子中性格较为独异的一位。

仲由后做卫国大夫孔悝之蒲邑宰,卫国贵族发生内讧,因参与斗争而被杀害。

唐开元二十七年(739年)追封“卫侯”。

宋大中符二年(1009)加封“河内公”。

南宋咸淳三年(1267年)封为“卫公”。

明嘉靖九年改称“先贤仲子”。

子路的伉直好勇在师从孔子之前即已形成。

《史记﹒仲尼弟子列传》载:“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩暇豚”,《集解》说:“冠以雄鸡,佩以暇豚。

二物皆勇,子路好勇,故冠之。

”通过这段话,我们可以想象出子路的好勇之态,但“志伉直”一句,又使得子路的好勇与一般的逞勇好斗之徒有所区分,使他的好勇含有了某些伸张正义、为民请命、不欺幼弱的意蕴。

子路师从孔子后,尽管孔子“设礼稍诱子路,子路亦“儒服委质”,接受孔子的礼义教化,但山难移、性难改,子路的伉直好勇之气终其一生,未能脱尽,为此,他常遭师之痛责,说他“好勇过我,无所取材”,“不得其死”,等等。

子路篇原文及翻译摘要:1.子路篇原文概述2.子路篇的翻译3.子路篇的主要内容和观点4.子路篇的启示和影响正文:【子路篇原文概述】《论语·子路篇》是《论语》的第十二篇,共有28 章,主要记录了孔子的弟子子路和孔子的对话,以及子路对孔子思想的阐述。

这一篇的内容涉及到政治、道德、教育等多个方面,反映了孔子和子路在思想上的交流和碰撞。

【子路篇的翻译】子路篇的翻译大致如下:子路问孔子:“卫国国君要您去治理国家,您会从哪些方面着手?”孔子说:“必也正名乎?”子路回答:“有国家者,名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。

”孔子说:“君子之道费而难,乱而丧其所为,已而为之,而获丰。

”【子路篇的主要内容和观点】子路篇的主要内容和观点包括:1.“正名”思想:孔子认为,治理国家的首要任务是“正名”,即明确各种名分和职责,使每个人都能各尽其责。

2.礼乐教化:孔子强调礼乐教化的重要性,认为只有通过礼乐教化,才能培养出德才兼备的人才,从而实现国家的治理。

3.君子之道:孔子阐述了君子之道的实践过程,认为君子应该勇于担当,坚持正义,即使在乱世中也不失其节。

【子路篇的启示和影响】子路篇的启示和影响主要体现在:1.政治思想:子路篇反映了孔子的政治思想,强调名分、教化等对于国家治理的重要性,对后世产生了深远的影响。

2.道德观念:子路篇中孔子关于君子之道的阐述,对后世形成了一种崇高的道德观念,激励着人们追求更高的道德境界。

3.教育理念:子路篇中孔子强调礼乐教化的重要性,影响了后世的教育理念,使礼乐教化成为中国古代教育的核心内容。

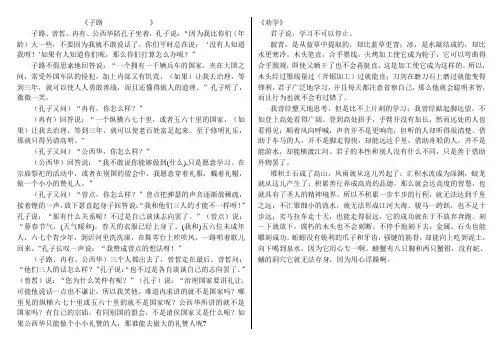

《子路》子路、曾皙、冉有、公西华陪孔子坐着,孔子说:“因为我比你们(年龄)大一些,不要因为我就不敢说话了。

你们平时总在说:‘没有人知道我呀!’如果有人知道你们呢,那么你们打算怎么办呢?”子路不假思索地回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国之间,常受外国军队的侵犯,加上内部又有饥荒,(如果)让我去治理,等到三年,就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理。

”孔子听了,微微一笑。

(孔子又问)“冉有,你怎么样?”(冉有)回答说:“一个纵横六七十里,或者五六十里的国家,(如果)让我去治理,等到三年,就可以使老百姓富足起来。

至于修明礼乐,那就只得另请高明。

”(孔子又问)“公西华,你怎么样?”(公西华)回答说:“我不敢说你能够做到(什么),只是愿意学习。

在宗庙祭祀的活动中,或者在别国的盟会中,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼人。

”(孔子又问)“曾点,你怎么样?”曾点把弹瑟的声音逐渐放稀疏,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三人的才能不一样呀!”孔子说:“那有什么关系呢?不过是自己谈谈志向罢了。

”(曾点)说:“暮春节气,(天气暖和),春天的衣服已经上身了。

(我和)五六位未成年人,六七个青少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌儿回来。

”孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法呀!”(子路、冉有、公西华)三个人都出去了,曾皙走在最后。

曾皙问:“他们三人的话怎么样?”孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。

”(曾皙)说:“您为什么笑仲有呢?”(孔子)说:“治理国家要讲礼让,可能他说话一点也不谦让,所以我笑他。

难道冉求讲的就不是国家吗?哪里见的纵横六七十里或五六十里的就不是国家呢?公西华所讲的就不是国家吗?有自己的宗庙,有同别国的盟会,不是诸侯国家又是什么呢?如果公西华只能做个小小礼赞的人,那谁能去做大的礼赞人呢? 《劝学》君子说:学习不可以停止。

靛青,是从蓝草中提取的,却比蓝草更青;冰,是水凝结成的,却比水更寒冷。

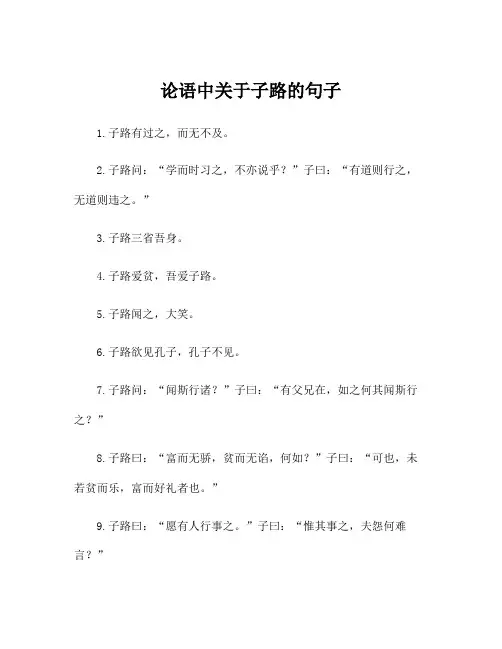

论语中关于子路的句子1.子路有过之,而无不及。

2.子路问:“学而时习之,不亦说乎?”子曰:“有道则行之,无道则违之。

”3.子路三省吾身。

4.子路爱贫,吾爱子路。

5.子路闻之,大笑。

6.子路欲见孔子,孔子不见。

7.子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”8.子路曰:“富而无骄,贫而无谄,何如?”子曰:“可也,未若贫而乐,富而好礼者也。

”9.子路曰:“愿有人行事之。

”子曰:“惟其事之,夫怨何难言?”10.子路曰:“衣狐者、冠狸者、不能以我与之比也。

”子曰:“资之者,与之谋也。

”11.仲弓问子路知仁乎?子曰:“知之。

故言与之谋,故其言善。

”12.子路问君子。

子曰:“修己以敬。

”13.子路问:“君子恶乎无言?”子曰:“失之子羽,汉文帝失之东方朔。

君子恶乎无言?无言失则事不成,有言失则国败。

”14.子路问:“师与匠,相师得君子之道与?”子曰:“有之。

礼斯两者,孰不知之?君子居其中,不惟下人有所齐焉。

”15.子路曰:“君子有恒,小人无恒。

”子曰:“志士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。

”16.子路问:“子亦无忧乎?”子曰:“孟橘之子为梁孟仲问孝,子曰:‘今之孝者,是谓能养。

至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎。

’”17.子路问:“子在川上曰:‘逝者如斯夫,不舍昼夜。

’何其之道也?”子曰:“善哉言之,有楚人为长箫,其状如左牛之角者,出于左衽之中,当其无人之时,遂鸣一声。

回也者,天下皆谓之难,大假以为不然。

回也不唯不难,而所欲者亦不难,此又何難之有哉?”18.子路问:“弟子如何则可以少失之?”子曰:“信而好疑,谏而好直,有耻而后勇。

”19.子路问:“叔与!开荒也,未央也,何以家哉?”子曰:“可也简。

”叔因荷蒲而遁,门人惑之。

子曰:“赐也,始可与言诗已矣,告诸往而知来者。

”20.颜渊、季路侍。

子曰:“盍彻乎?”徵而不行,又徵而不行,百琴鸣,而不舞。

曰:“执其右,吾左置之。

”“子知道!福之与不福,富之与贫,贵之与贱,乃人之所以异也。

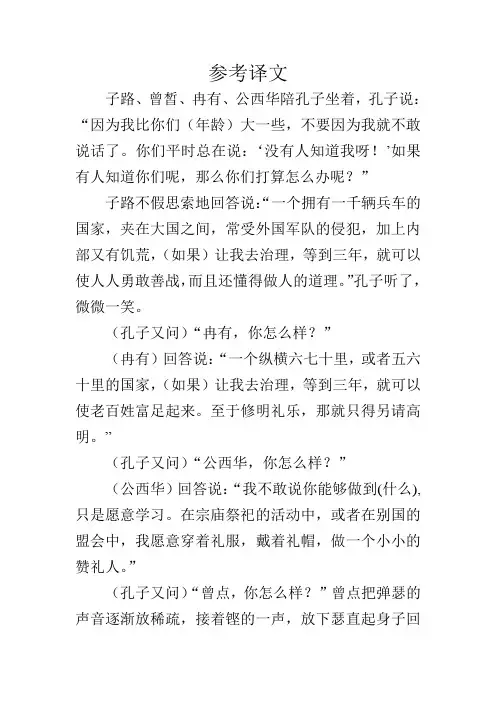

参考译文子路、曾皙、冉有、公西华陪孔子坐着,孔子说:“因为我比你们(年龄)大一些,不要因为我就不敢说话了。

你们平时总在说:‘没有人知道我呀!’如果有人知道你们呢,那么你们打算怎么办呢?”子路不假思索地回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国之间,常受外国军队的侵犯,加上内部又有饥荒,(如果)让我去治理,等到三年,就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理。

”孔子听了,微微一笑。

(孔子又问)“冉有,你怎么样?”(冉有)回答说:“一个纵横六七十里,或者五六十里的国家,(如果)让我去治理,等到三年,就可以使老百姓富足起来。

至于修明礼乐,那就只得另请高明。

”(孔子又问)“公西华,你怎么样?”(公西华)回答说:“我不敢说你能够做到(什么),只是愿意学习。

在宗庙祭祀的活动中,或者在别国的盟会中,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个小小的赞礼人。

”(孔子又问)“曾点,你怎么样?”曾点把弹瑟的声音逐渐放稀疏,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三人的才能不一样呀!”孔子说:“那有什么关系呢?不过是自己谈谈志向罢了。

”(曾点)说:“暮春节气,(天气暖和),春天的衣服已经上身了。

(我和)五六位未成年人,六七个青少年,到沂河里洗洗澡,在舞雩台上吹吹风,一路唱着歌儿回来。

”孔子长叹一声说:“我赞成曾点的想法呀!”(子路、冉有、公西华)三个人都出去了,曾皙走在最后。

曾皙问:“他们三人的话怎么样?”孔子说:“也不过是各自谈谈自己的志向罢了。

”(曾皙)说:“您为什么笑仲有呢?”(孔子)说:“治理国家要讲礼让,可能他说话一点也不谦让,所以我笑他。

难道冉求讲的就不是国家吗?哪里见的纵横六七十里或五六十里的就不是国家呢?公西华所讲的就不是国家吗?有自己的宗庙,有同别国的盟会,不是诸侯国家又是什么呢?如果公西华只能做个小小礼赞的人,那谁能去做大的礼赞人呢?”。

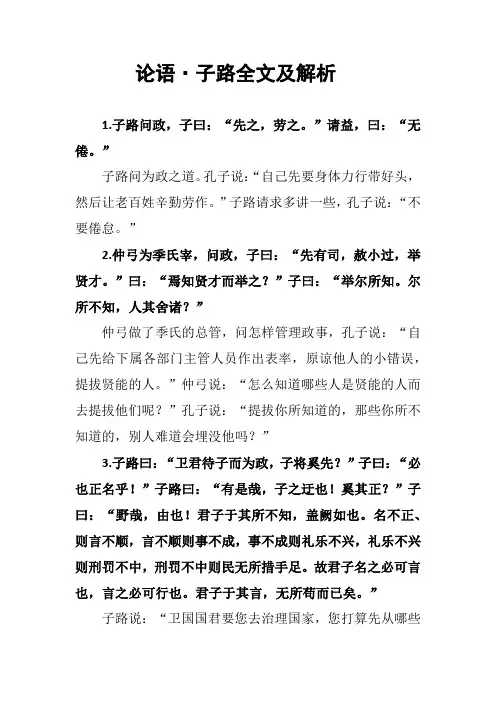

论语·子路全文及解析1.子路问政,子曰:“先之,劳之。

”请益,曰:“无倦。

”子路问为政之道。

孔子说:“自己先要身体力行带好头,然后让老百姓辛勤劳作。

”子路请求多讲一些,孔子说:“不要倦怠。

”2.仲弓为季氏宰,问政,子曰:“先有司,赦小过,举贤才。

”曰:“焉知贤才而举之?”子曰:“举尔所知。

尔所不知,人其舍诸?”仲弓做了季氏的总管,问怎样管理政事,孔子说:“自己先给下属各部门主管人员作出表率,原谅他人的小错误,提拔贤能的人。

”仲弓说:“怎么知道哪些人是贤能的人而去提拔他们呢?”孔子说:“提拔你所知道的,那些你所不知道的,别人难道会埋没他吗?”3.子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉,由也!君子于其所不知,盖阙如也。

名不正、则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中,刑罚不中则民无所措手足。

故君子名之必可言也,言之必可行也。

君子于其言,无所苟而已矣。

”子路说:“卫国国君要您去治理国家,您打算先从哪些事情做起呢?”孔子说:“首先必须先正名分。

”子路说:“有这样做的吗?您真是太迂腐了。

这名怎么正呢?”孔子说:“仲由,真粗野4.樊迟请学稼,子曰:“吾不如老农。

”请学为圃,曰:“吾不如老圃。

”樊迟出。

子曰:“小人哉,樊须也!上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。

夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”樊迟向孔子请教如何种庄稼,孔子说:“我不如老农民。

”又请教如何种蔬菜,孔子说:“我不如老菜农。

”樊迟出去了。

孔子说:“真是个小人啊!樊迟这个人!居于上位的人爱好礼仪,老百姓就没有敢不恭敬的;居于上位的人爱好道义,老百姓就没有敢不服从的;居于上位的人爱好诚信,老百姓就没有敢不诚实的。

如果能够做到这一点,那么,四方的老百姓就会背负幼子前来归服,何必要自己来种庄稼呢?”5.子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”孔子说:“熟读了《诗经》三百篇,交给他政务,他却搞不懂;派他出使到四方各国,又不能独立应对外交。

13子路篇及翻译作者:佚名子路问政,子曰:“先之,劳之。

”请益,曰:“无倦。

”仲弓为季氏宰,问政,子曰:“先有司,赦小过,举贤才。

”曰:“焉知贤才而举之?”曰:“举尔所知。

尔所不知,人其舍诸?”子路曰:“卫君待子而为政,子将奚先?”子曰:“必也正名乎!”子路曰:“有是哉,子之迂也!奚其正?”子曰:“野哉由也!君子于其所不知,盖阙如也。

名不正,则言不顺;言不顺,则事不成;事不成,则礼乐不兴;礼乐不兴,则刑罚不中;刑罚不中,则民无所错手足。

故君子名之必可言也,言之必可行也。

君子于其言,无所苟而已矣。

”樊迟请学稼,子曰:“吾不如老农。

”请学为圃,曰:“吾不如老圃。

”樊迟出,子曰:“小人哉樊须也!上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。

夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

”子曰:“鲁卫之政,兄弟也。

”子谓卫公子荆,“善居室。

始有,曰:‘苟合矣。

’少有,曰:‘苟完矣。

’富有,曰:‘苟美矣。

’”子适卫,冉有仆,子曰:“庶矣哉!”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。

”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。

”子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成。

”子曰:“‘善人为邦百年,亦可以胜残去杀矣。

’诚哉是言也!”子曰:“如有王者,必世而后仁。

”子曰:“苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?”冉子退朝,子曰:“何晏也?”对曰:“有政。

”子曰:“其事也。

如有政,虽不吾以,吾其与闻之。

”定公问:“一言而可以兴邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。

人之言曰:‘为君难,为臣不易。

’如知为君之难也,不几乎一言而兴邦乎?”曰:“一言而丧邦,有诸?”孔子对曰:“言不可以若是其几也。

人之言曰:‘予无乐乎为君,唯其言而莫予违也。

’如其善而莫之违也,不亦善乎?如不善而莫之违也,不几乎一言而丧邦乎?”叶公问政,子曰:“近者说,远者来。

子路子路(前542-前480)姓仲,字子路(又作季路),春秋末鲁国之卞(今山东泗水县东)人。

孔子的著名弟子,“孔门十哲”之一。

子路出身贫贱,为“鄙人”(《荀子·大略》),“常食藜藿之实”(《说苑·建本》)。

少孔子九岁,是孔门弟子中年龄较长的一个。

为人豪爽,自述其志道:“愿车马衣轻裘与朋友共敝之而无憾”(《论语·公治长》)。

性格耿直、好勇、果敢、鲁莽,孔子常以“由也好勇过我”(《论语·公治长》),“由也果”(《论语·雍也》),“由也”(《论语·先进》),“野哉,由也”(《论语·子路》),“子路,行行如也”(《论语·先进》)等语来评论他。

子路有轻视学问的倾向,认为“有民人焉,有社稷焉,何必读书,然后为学”,因此孔子认为他在学问上“升堂矣,未入于室也”,提醒他说:“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。

” (《论语·阳货》)子路是孔门弟子中最能做到躬行实践的一个人,听到了就要去实行,“子路有闻,未之能行,唯恐有闻” (《论语·公治长》),意即当听到了一件事,还没有做到的时候,就怕再听到另外一件事。

子路经常跟随孔子之后,时时保护孔子。

他很敬重孔子,但也敢于向孔子公开提出不同意见,如孔子在处理南子、公山弗、佛等事情上,子路就表示出自己的不满;认为孔子讲为政“必也正名乎”是“子之迂也”(《论语·子路》)。

孔子对子路的直率也比较了解,所以虽然经常批评他,但又承认,“自吾得由,恶言不闻于耳” (《史记·仲尼弟子列传》),甚至认为,“道不行,乘桴浮于海。

从我者其由与” (《论语·公治长》)。

子路有较强的行政能力,被孔子许为其“政事”科的高才生,认为:“由也,千乘之国,可使治其赋也。

” (《论语·公治长》)子咱自述其政治志向是:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

精心整理子路(仲由)简介,名人故事子路个人资料中文名:仲由别名:子路,季路,先贤仲子性别:男子路画像子路简介子路即仲由,又称季路,汉族,春秋末年鲁国卞人。

生于鲁襄公十一年,卒于鲁哀公十五年,小孔子9岁,孔子得意门生,是孔子门中年龄较大的弟子。

出身寒微,其性耿直好勇,为人爽直、粗莽,以政事见称,有勇力才艺,敢于批评孔子。

从师以后先后在鲁、卫两国当官,后随孔子游学于列国。

鲁哀公十一年,随孔子结束游历回到鲁国,继续参与一些政治活动。

孔子了解其为人,评价很高,认为可备大臣之数,“千乘之国可使治其赋”,并说他使自己“恶言不闻于耳”。

做事果断,信守诺言,勇于进取,曾任卫蒲邑大夫、季氏家宰,是孔子“堕三都”之举的最主要合作者之一。

鲁哀公十五年,卫国发生内乱,子路不顾安危挺身入险,死于乱中,时年”岁时,“政事”着称。

对孔子的言行,虽然常提出意见,但却是个好弟子。

曾协助孔子“隳三都”,都跟随孔子周游列国。

是孔门七十二贤之一。

他为人伉直好勇、重朋友、讲信义,是孔门弟子中性格较为独异的一位。

仲由后做卫国大夫孔悝之蒲邑宰,卫国贵族发生内讧,因参与斗争而被杀害。

他一生追随孔子,保护孔子,积极扞卫或努力实践孔子的思想学说,对儒家的贡献、对后代的影响也是很大的。

他为子至孝,善政为民,诚实守信,忠义仁勇,闻过则喜,闻善则行,见义必为,见危必拯。

其德其行如日月在天、江河行地。

光照人间润泽华夏,他位列十哲,世称先贤。

被仲氏尊为始祖,仰为旗帜,感召后人修身治世、忠勇报国。

子路的伉直好勇在师从孔子之前即已形成。

《史记?仲尼弟子列传》载:“子路性”有人,子路性伉直,表现在言语上就是从不掺假欺瞒,对此孔子评价说:“‘片言可以折狱者,其由也与?’子路无宿诺。

”断狱必须两造俱至,但子路的话却笃实无欺故听子路一面之辞便可断狱。

子路“无宿诺”,意谓子路答应今天兑现的事情,决不拖延到明天。

孔子对子路忠心不二、讲信义的品性深有了解,曾断言:“道不行,乘桴浮于海。

子路的生平简介说起子路,指的即是仲由。

当后人谈起子路简介时,都会不约而同地将他和孔子联系在一起,因为他是孔子最得意的门生之一。

下面是搜集整理的子路的生平简介,希望对你有帮助。

在孔子的门徒中,最著名的莫过于“孔门十哲”和“孔门七十二贤”,子路分别都位列其中。

由于他在儒教中的地位十分尊崇,因此后人将他放入孔庙,和孔子一起了配享后代儒士对他的祭奠。

子路,名仲由,子路是他的子,又字季路。

据说他年轻的时候,家里十分贫穷,他从事过各种农业劳动,以此来勉强度日。

但是他膂力过人,好勇斗狠,看不起那些柔弱的读书人。

因此包括孔子在内的儒士,经常被他欺负。

众所周知,孔子是为人师表的楷模,为了驯化子路,孔子设计了一些礼仪和仪式,慢慢引导他,最终让子路对他钦佩有加。

在孔子弟子的引荐下,子路穿上儒服,头戴冠帽,正式拜孔子为师。

子路和孔子的其他弟子相比,有一个非常特别的优点,那就是他性子耿直。

在孔子的弟子中,他是唯一一个敢于指出孔子缺点的弟子。

但是对于自身的缺点,他也敢于承认,勇于改正,所以孔子十分看重他。

正是由于他的勇武过人,所以在孔子周游列国的时候,总是将他带在身边。

实际上子路也在一定程度上是孔子的护卫。

对于这点,孔子自己也承认,在没有子路之前,别人对于他的游说,总是恶言相向。

但是自从子路来到他的身边,这样的事情就再也没有发生过了。

在子路简介中,一般都会提到他的耿直、勇武,但是除此之外,子路还有一个特点,就是聪明。

这一点其实也不奇怪,孔子门生数以千计,出色的虽然也不少,但特别出色的,也就那么几个,子路就是其中之一。

据说他判案,只要听到一面之词,就能判断谁是谁非。

而不需要像其他人那样听两面之词。

而他判定的案子,都十分受人信服。

子路死于周敬王四十年。

当世卫国发生内乱,子路为了保护卫出公,而被蒯聩杀死。

孔子对子路的评价子曰:“由也好勇过我,无所取材。

”孟武伯问子路仁乎?子曰:“不知也。

”又问。

子曰:“由也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也。

《论语·子路》全文、注释、翻译和赏析展开全文[十三·一] 子路问政。

子曰:“先之①劳之。

”请益。

曰:“无倦。

”[十三·二] 仲弓为季氏宰,问政。

子曰:“先有司②,赦小过,举贤才。

”曰:“焉知贤才而举之?”曰:“举尔所知。

尔所不知,人其舍诸③?”[十三·三] 子路曰:“卫君④待子为政,子将奚⑤先?”子曰:“必也正名⑥乎!”子路曰:“有是哉,子之迂⑦也!奚其正?”子曰:“野哉由也,君子于其所不知,盖阙⑧如也。

名不正则言不顺,言不顺则事不成,事不成则礼乐不兴,礼乐不兴则刑罚不中⑨,刑罚不中则民无所措手足。

故君子名之必可言也,言之必可行也。

君子于其言,无所苟⑩而已矣。

”[十三·四] 樊迟请学稼。

子曰:“吾不如老农。

”请学为圃⑪。

曰:“吾不如老圃⑫。

”樊迟出。

子曰:“小人哉,樊须也!上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情⑬。

夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?”[十三·五] 子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达⑭;使于四方,不能专对⑮。

虽多,亦奚以⑯为?”[十三·六] 子曰:“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。

”[十三·七] 子曰:“鲁卫之政,兄弟也⑰。

”[十三·八] 子谓卫公子荆⑱:“善居室⑲。

始有,曰:'苟合矣’⑳。

少有,曰: '苟完矣。

’富有,曰: '苟美矣。

’”[十三·九] 子适㉑卫,冉有仆㉒。

子曰:“庶㉓矣哉。

”冉有曰:“既庶矣,又何加焉?”曰:“富之。

”曰:“既富矣,又何加焉?”曰:“教之。

”[十三·十] 子曰:“苟㉔有用我者,朞月㉕而已可也,三年有成。

”[十三·十一] 子曰:“善人为邦百年,亦可以胜残去杀㉖矣。

诚哉是言也。

”[十三·十二] 子曰:“如有王者㉗,必世㉘而后仁。

”[十三·十三] 子曰:“苟正其身矣,于从政乎何有?不能正其身,如正人何?”[十三·十四] 冉子退朝㉙。

子路高中课文原文

《子路》原文:

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐。

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。

居则曰:‘不吾知也。

’如或知尔,则何以哉?”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。

”夫子哂之。

“求!尔何如?”对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。

如其礼乐,以俟君子。

”

翻译如下:

子路、曾皙、冉有、公西华陪(孔子)坐着。

孔子说:“因为我年纪比你们大一点,(你们)不要因我(年长)就不敢说话了。

(你们)平时常说:‘没有人了解我呀!’假如有人了解你们,那么(你们)打算怎么做呢?”

子路不假思索地回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国之间,加上外国军队的侵犯,接着又遇上饥荒;如果让我治理这个国家,等到三年功夫,就可以使人人勇敢善战,而且还懂得做人的道理。

”

注释:

1、侍:侍奉,本指侍立于尊者之旁。

2、侍坐:此处指执弟子之礼,侍奉老师而坐。

3、以吾一日长乎尔:以,因为;长,年长。

4、毋吾以也:吾,作“以”的宾语,在否定句中代词宾语前置。

“以”同

“已”,意为“止”。

5、居则曰:居,闲居,指平日在家的时候。

则,就。

子路拜师的故事有一天,孔子正在讲学。

忽然,从门外走进来一个穿着很讲究的公子哥儿,这人一进门儿,就嚷嚷:"孔先生在家吗?"孔子忙说:"在哪!找我有啥事啊?"子路说:"俺想拜您为师。

"孔子把脸一沉:"不收!"子路忙问:"为啥不收俺?"孔子说:"不收就是不收,罗嗦啥!”子路说:"你要不收,我就给你跪下啦!”孔子把袖子一甩:"跪下也不收!子路没办法,只好起身走了。

子路回到家,他媳妇问他:"孔子收下你啦?”子路垂头丧气地说,“唉,孔子死活不收啊!”他媳妇一撇嘴,"哼,男子汉大丈夫,真笨!你听为妻的,再去拜孔子,到那儿二句话不说,死跪不起,看他收不收!”子路一听媳妇说的有道理,高兴地扭身跑出了门。

他兴冲冲跑到孔子跟前,"扑通”跪下,说:“老师啊,你今儿要是不收学生,我就跪死在这啦!"孔子一见子路耍起赖来,只好说:“子路,把你的左手伸过来!”子路赶紧把左手伸到孔子面前,孔子提笔在上面写了个“善”字;然后,又要过子路的右手,在上面写了个“凶”。

写罢,说道:“好啦,回家去吧!”子路闹迷瞪啦,他不知道孔子这是为啥。

可一见孔子再也不理睬他了,只好起身回家。

等子路回到家里,天就大黑啦。

他媳妇听见叫门儿,赶紧点着灯起来给他开门。

子路走到屋里,脱了长衫,就要上炕,忽然瞧见床帐里隐隐约约还躺着个人,心中一愣,暗想,“莫非俺媳妇背着我偷人哩?”想着,心头就冒起了火,猫下腰就去抽靴筒里的短刀。

当右手碰到刀把儿的时候,他突然想起了孔子在右手心写的那个“凶”字,不由害怕起来,松开手,来到桌子边,抄起扇子就扇起来。

这功夫,子路媳妇关好门儿,来到屋里,关心地问;“相公啊,这回孔子收下你了吧?”“啊,啊……”,子路含含糊糊地支吾着说,“今儿这屋里咋这么热,不行,我得到院儿里凉快凉快。

子路的故事有哪些子路是孔子的学生,位列七十二贤,被称为“十哲”人之一,下面是店铺搜集整理的子路的故事,希望对你有帮助。

子路的故事《论语》记载了《子路问津》的故事,长沮、桀溺在地里耕田,孔子从路上路过,于是让子路去向两个人问路,两个人都没有告诉子路路应该怎么走,但是却告诉子路不要跟随孔子了,天下这么的乱,为什么还一定要与那些统治者同流合污呢?不如跟随我们做一个隐士罢了。

子路告诉了孔子,孔子长叹一声,人不能与鸟兽在一起,我是不会去隐居的,正是因为天下是这样的乱纷纷的,所以才正需要有人去改革,去改变这样的现状。

这则小故事讲述了儒家的入世的思想,儒家思想是不提倡避世的,这一点与道家的思想是非常不同的,儒家讲究的是积极的生活态度,即使是不能改变世界也需要尽力而为,尽力而为了就不会有遗憾,从这一点上看,儒家是非常的积极的,对人有着强大的激励作用的。

儒家所讲究的是要积极的努力,即使是不能治国平天下,也一定要独善其身,做一个君子,颜回就是儒家思想的积极实践者,孔子之所以喜欢颜回,也是因为颜回是一个独善其身的君子。

子路受牛的故事子路在路上行走的时候发现一个人掉到了水里,于是子路立即跳到水这个人救了上来,这个人为了感谢子路的救命之恩,送给子路一头牛,子路高高兴兴的接受了,并且将牛牵回来给孔子看,讲述了自己救人的经过。

很多人都觉得子路救人是做好事,但是接受别人的牛非常不妥。

孔子却说:“鲁人必多拯人于溺矣!”从这个小故事我们可以看到孔子的价值观,也可以看到孔子看得比较远,对于孔子来说子路接受牛要好过不接受牛。

因为子路做了好事就应该得到好报,所以接受别人的酬谢是理所当然的,子路自己又没有要求别人给他牛,别人自动的献出来的,是对子路行为的肯定。

同时接受牛对于子路来说是一个赞扬,这样就可以让更多的人知道子路的善行,同时给与牛是被救者的选择,是符合被救者的价值观的,所以接受更好。

同时接受牛之后这件事可以传的更加的远,这样就使得那些想要获得报酬的人觉得救人是可以有报酬的,是可能会获得一头牛的,所以在遇到溺水的人的时候就会积极的去拯救,从转化社会风气的方面来讲,对整个社会风气的好转是非常有好处的。