第4 中药药理中药药效学

- 格式:ppt

- 大小:501.00 KB

- 文档页数:41

第一节中药四气(性)的现代研究•不1.请写出中药药理、中药的概念,中药药理研究的内容简答题•中药药理概念:在中医药理论指导下,运用现代科学方法研究中药与机体间相互作用及其作用规律的一门学科。

•中药概念:是指在中医药理论指导下,用于预防、治疗疾病的各种物质(植物、动物和矿物等)。

•研究内容:•药效学:研究药物对机体的作用及作用机理。

•药动学:研究机体对药物的作用(包括中药在机体内的吸收、分布、转化和排泄的规律)。

1、中药四性的现代研究/中药四性的药理作用:温热药:对机体功能的病理性衰退起兴奋性作用,提高中枢神经系统的兴奋性,促进呼吸循环及新陈代谢活动,调节内分泌腺功能,增加体内产热。

寒凉药:与温热药相反,对机体的病理性亢进起抑制作用,并且多具有抗感染和抗肿瘤的作用。

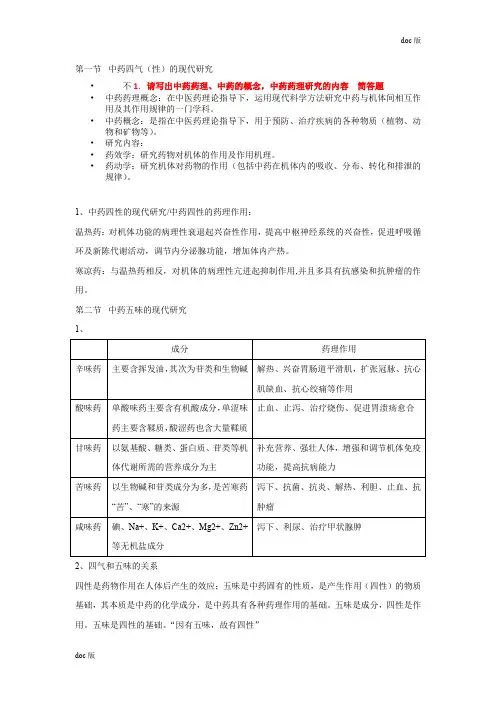

第二节中药五味的现代研究1、成分药理作用辛味药主要含挥发油,其次为苷类和生物碱解热、兴奋胃肠道平滑肌,扩张冠脉、抗心肌缺血、抗心绞痛等作用酸味药单酸味药主要含有机酸成分,单涩味药主要含鞣质,酸涩药也含大量鞣质止血、止泻、治疗烧伤、促进胃溃疡愈合甘味药以氨基酸、糖类、蛋白质、苷类等机体代谢所需的营养成分为主补充营养、强壮人体,增强和调节机体免疫功能,提高抗病能力苦味药以生物碱和苷类成分为多,是苦寒药“苦”、“寒”的来源泻下、抗菌、抗炎、解热、利胆、止血、抗肿瘤咸味药碘、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Zn2+等无机盐成分泻下、利尿、治疗甲状腺肿2、四气和五味的关系四性是药物作用在人体后产生的效应;五味是中药固有的性质,是产生作用(四性)的物质基础,其本质是中药的化学成分,是中药具有各种药理作用的基础。

五味是成分,四性是作用。

五味是四性的基础。

“因有五味,故有四性”3、中药药理作用的特点(1)中药作用的两重性:指中药对机体既可产生治疗作用,又可产生不良反应;中药由于成分的复杂性导致治疗作用的多效性。

(多效性、成分)(2)中药作用的差异性:指的是中药药理实验由于影响因素多而重现性差。

中药药效学研究概论中药药效学是研究中药药物在机体上的药理学效应、机制以及与疾病的关系的学科。

中药药效学研究的目的是探索中药的药理学特点、药效成分、药效机制,为中药的临床应用提供科学依据,同时为中药新药的研发提供原理。

中药药效学的研究内容涉及中药的药理学特点、药效成分、药效机制等方面。

中药药理学特点是指中药的特异性和整体性。

中药与西药相比,具有多组分、多靶点、多途径的特点。

中药的多组分是指中药不同的药物成分之间相互关联,联合治疗能够增强疗效,减少不良反应。

多靶点是指中药可以通过作用于多个靶点来实现治疗作用,并且这些靶点之间可能存在相互作用。

多途径是指中药可以同时通过多个途径发挥作用,比如可以通过多个信号通路发挥治疗作用。

中药的药效成分主要包括活性成分、辅料以及其它成分。

活性成分是指中药中具有明显药理学效应和作用的成分,如黄连素、麋花素等。

辅料是指至关重要但未被充分理解其作用机制的成分,如黄酮类、生物碱等。

其它成分是指中药中存在但具体作用尚未明确的成分,如微量元素等。

中药的药效成分可以通过现代科技手段进行分离、提纯,并且可以通过体内和体外实验验证其药效。

中药的药效机制主要包括药物-靶点相互作用、传导通路改变,以及免疫调节等方面。

药物-靶点相互作用是指药物与靶点结合,从而发挥治疗作用。

传导通路改变是指药物可以影响细胞内的信号传导通路,改变细胞的功能和代谢,从而产生治疗效果。

免疫调节是指药物可以调节机体的免疫功能,增强机体抵抗力。

中药的药效机制可以通过体外和体内实验方法进行验证。

中药药效学的研究方法主要包括体外实验、体内实验以及临床实验。

体外实验是指将中药提取物或者纯化的活性成分加入到离体的器官或细胞培养基中,观察其对器官或细胞的作用。

体内实验是指将中药提取物或者纯化的活性成分给予实验动物,观察其对动物的作用。

临床实验是指将中药提取物或者纯化的活性成分给予人类临床患者,观察其对患者的作用。

这些实验方法可以通过生物化学、分子生物学、免疫学等多种手段进行研究。

一:中药药效学的作用特点?1.中药作用的两重性2.中药作用的差异性3.中药作用的量效关系4.中药作用的时效关系5.中药作用的双向性二:影响中药药理作用的因素?1.药物因素:药材的品种与产地,采收与贮藏;制剂的影响,炮制,剂型与制剂工艺;剂量;给药途径;配伍与禁忌。

2.机体因素:生理状况,如体质,年龄性别等;病理状况。

3.环境因素:地理条件,气候寒暖等三:举例说明炮制可以带来哪些改变?1.消除或降低药物的毒性和副作用。

附子经炮制后,乌头碱水解成乌头原碱,毒性降低,而具有强心作用的去甲乌药碱耐热未被破坏,故附子炮制后减毒而保留强心作用。

2.增强疗效。

延胡索醋制后有效成分生物碱溶出量增多。

3.加强或突出某一作用。

生大黄含结合型蒽醌,泻下作用强,炮制成熟大黄后,结合型蒽醌减少,游离型蒽醌增多,抗菌作用增强,泻下作用减弱。

4.保持药效稳定。

芥子苷能被芥子酶水解,故须炮制杀酶保苷以避免疗效降低。

四:解表药和清热药有哪些相同的药理作用?1.解热2.抗炎3.抗病原微生物4.调节免疫五:泻下药的分类,有效成分,作用机制?1.刺激性泻药。

如大黄,有效成分为结合型蒽苷,作用机制为结合型蒽苷类成分,口服抵达大肠后在细菌酶的作用下水解为苷元,刺激大肠粘膜下神经丛,使肠蠕动增加而泻下。

2.容积性泻药。

如芒硝,有效成分为硫酸钠,作用机制为口服后硫酸根离子在肠腔内不被吸收,使局部肠腔形成高渗状态,导致大量水分保留,肠容积增大,机械性刺激肠壁,使肠蠕动增加而泻下。

3.润滑性泻药。

如火麻仁,有效成分为脂肪油,作用机制为大量脂肪油使肠道润滑,粪便软化,同时,脂肪油在碱性肠液中可被分解成脂肪酸,对肠壁有温和的刺激作用,使肠蠕动增加而泻下。

六:温里药的主要药理作用?1.对心血管系统的作用:强心,表现为正性肌力,正性频率,正性传导作用;对心率的作用,附子,肉桂等能加快心率,但吴茱萸提取物能减慢心率;扩张血管,改善血液循环;抗休克。

2.对消化系统的作用。

总论(第一至第四章)1.中药药理学的概念和研究内容答:中药药理学是在中医药理论指导下,运用现代科学方法研究中药与机体相互作用及其作用规律的学科,其研究内容有两方面:即中药药效学和中药药动学。

前者研究中药对机体的作用、作用机制和物质基础;后者研究中药在机体内的吸收、分布转化和排泄的规律。

2.中药药理学发展简史中的代表性成果答:(1)从1923年开始,我国学者陈克恢等对麻黄、当归进行了系统化学成分和药理作用研究,发现麻黄中提取的有效成分麻黄碱具有类似肾上腺素作用,其作用温和持久。

此举揭开了中药药理的新篇章。

(2)从60年代开始结合中医药理论研究中药及方剂,如在中医肾的研究中,探索了补肾方药补肾的药理作用;结合中医阴阳理论研究类似“阴虚”“阳虚”证的动物模型,推动中药实验药理学与中医理论的研究。

3.中药的基本作用答:中药防病治病的基本作用是扶正祛邪、调节平衡。

4.中药四气的现代研究答:四气是指中药寒、热、温、凉四种不同的药性,反应中药在影响人体阴阳盛衰、寒热变化方面的作用趋势。

现代对四气的研究,通常将中药分为寒凉和温热两大类。

(1)对中枢神经系统的影响:多数寒凉药对中枢神经系统呈现抑制影响,表现为镇静、催眠、解热、镇痛等;如钩藤、羚羊角具有抗惊厥作用,黄芩、丹参、苦参具有镇静作用,金银花、连翘、知母、柴胡、葛根具有解热作用;而温热药具有中枢兴奋作用,如麻黄、麝香、马钱子。

(2)对自主神经系统的影响:临床寒凉药使交感神经兴奋性下降,副交感神经兴奋性增强;温热药使交感神经兴奋性增强。

寒证、阳虚证患者副交感神经-M受体-cGMP系统功能偏亢,尿中cGMP的排出量明显高于正常人,给患者分别服用温热药和助阳药后,可提高细胞内cGMP含量,是失常的cAMP/cGMP比值恢复正常。

相反,热证、阴虚证患者交感神经-β受体-cGMP系统功能偏亢,尿中cGMP含量明显高于正常人,给患者分别服用寒凉药后,可提高细胞内cGMP含量,是失常的cAMP/cGMP比值恢复正常。

2024年中药学各章总结第一章:中药生物学本章重点探讨了中药的生物学特性和药用植物的生物学特征。

我们了解到中药的药效与生物活性成分密切相关,而药用植物的培育和采集对中药质量的保证至关重要。

此外,本章还介绍了中药炮制的常用方法和贮藏技术。

第二章:中药化学本章重点介绍了中药的化学组成和分析方法。

我们了解到中药中存在着许多不同种类的化学成分,如生物碱、黄酮类、挥发油等。

中药化学分析方法的研究对中药质量控制和活性成分的研究具有重要意义。

第三章:中药药理学本章探讨了中药的药理学特性和作用机制。

我们了解到中药的药理作用主要通过调节机体的生理功能来实现,而中药多成分的复杂性也决定了其药效具有多靶点的特点。

中药药理学的研究有助于深入了解中药的作用规律和临床应用。

第四章:中药制药学本章重点介绍了中药的制药过程和制剂类型。

我们了解到中药制剂的选择和制备对药效的发挥和药物的质量至关重要。

本章还详细介绍了中药制剂的炮制、加工和质量控制技术。

第五章:中药分析方法学本章重点讨论了中药分析方法的原理和应用。

我们了解到中药分析方法的选择和应用对中药质量控制具有重要意义。

本章还介绍了常用的色谱、质谱和光谱等分析技术的原理和应用。

第六章:中药药物学本章探讨了中药的药效、毒性和药物相互作用。

我们了解到中药的药效和毒性是相互联系的,而与药代动力学和药物相互作用密切相关。

中药药物学的研究有助于深入探讨中药的安全性和合理用药原则。

第七章:中药品质学本章重点介绍了中药品质控制和质量评价的方法。

我们了解到中药品质控制的关键是对中药材的质量评价和中药制剂的质量控制。

本章还介绍了中药的标准化和质量评价的方法。

以上是2024年中药学各章的总结范本,希望对你有所帮助。

1.中药药理学:是在中医药基本理论指导下,运用现代科学方法,研究中药与机体相互作用及其作用规律的科学。

2.中药药效学:研究中药对机体的作用规律。

3.中药药动学:研究机体对中药的影响。

4.解表药:凡以发散表邪,解除表证为主要作用的药物。

5.清热药:能清解里热的药。

6.泻下药:凡能通利大便,排出积滞,攻逐水饮的药物。

7.温里药:凡能温里散寒,治疗里寒证的药物。

8.理气药:凡具有疏通气机,消除气滞作用的药物。

9.活血化瘀药:凡具有疏通血脉,祛除血瘀,使血流通畅的药物。

10.平肝息风药:具有平肝潜阳平息肝风功效的药物。

11.开窍药:以苏醒神识为主要功效的药物。

12.补虚药:凡能补益人体气血阴阳之不足,消除虚弱证候,增强机体抗病能力的药物。

13.麻黄成分与其作用关系:发汗(挥发油、麻黄碱)机理:阻碍汗腺导管对钠离子的重吸收,导致汗液分泌增加;平喘(麻黄碱、伪麻黄碱、挥发油)机理:(1)促进肾上腺素能神经和肾上腺髓质嗜铬细胞释放NA和肾上腺素,间接发挥拟肾上腺素作用(2)麻黄的化构与肾上腺素相似,可直接与支气管平滑肌上的B受体结合,激活细胞上的腺苷酸环化酶,催化A TP形成cAMP,使支气管平滑肌松弛(3)阻止过敏介质的释放(4)直接兴奋a受体,收缩末捎血管,减轻支气管粘膜水肿(5)促进肺部PGE的释放,直接活化腺苷酸环化酶或抑制该酶的分解,使细胞内cAMP的含量增加而松弛支气管平滑肌(6)抑制抗体的产生。

14.银花为什么称为阳疮之要药?(1)对抗药金葡菌有效,与青霉素合用抗菌作用增强。

(2)缓解炎症。

(3)WBC吞噬功能增强。

(4)减毒作用。

15.黄连抗心律失常:小檗碱可延长心肌细胞动作电位时程和有效不应期,消除折返冲动,从而抑制异位节律,其原理可能与影响钠、钙转运有关。

大多数抗心律失常药均抑制心肌,而黄连素具有正性肌力作用(正性肌力作用是通过阻止钾外流,促进钙内流的作用实现的)和负性频率作用,对伴有心衰的心律失常者更有利。

《中药药理学》课程标准适用专业:中药学 课程类别:专业核心课教学时数:54学时(42理论:12实验) 开设学期:第四学期一、课程定位和设计思路 (一)课程定位 1 .课程简介中药药理学是以中医药基本理论为指导,运用现代科学方法,研究中药药理和机体(包括正常机体、病理机体和病原体)相互作用及规律的一门学科。

本课程结合中医药现代研究的成果,重点介绍中药药理药理作用产生的机制及其物质基础,是中药药理中药学专业的一门专业课。

2 .课程性质:专业基础课3 .在课程体系中的地位本课程的前修课程是药理学和中药药理学。

药理学是介绍药物与机体包括病原体之间相互作用规律的一门学科,中药药理学是研究中药药理基本理论和各种中药药理的来源、采制、性能、功效、临床应用等知识的一门学科。

这两门课程可以帮助我们理解用现代科学的理论和方法去研究和揭示中药药理功效产生的药理学基础,更好地理解和掌握中药药理的药理作用和现代应用。

4 .课程作用《中药药理学》课程是我省高等教育自学考试中药药理学专业(本科段)的一门重要的专业课程,其任务是培养中药药理学专业的应考者系统地学习中药药理药理学的基本知识、各类常用中药药理的主要药理作用和临床应用,了解中药药理药理的研究方法和实验操作,为培养中药药理学科技人才打下一定的基础。

它是沟通中西医、联系中西药、跨越医学和药学、衔接基础与临床的桥梁性课程,对中医药学术创新、临床疗效提高和中药药理产业发展具有重要意义。

(二)设计思路 1 .课程设计理念通过教与学,使学生掌握必需的中药药理学的基本理论知识,具备自主学习的方法能力;具备团结协作、沟通交流的社会能力;具备良好的职业素养。

使学生真正成为能适应中药药理产业化发展需要、德智体美全面发展的高等技术应用型专门人才。

本课程强调学生自主学习能力、实践能力、科学课程编号:G4000065 培养层次:三年制大专 修课方式:必修课 总学分数:3学分精神、协作精神的培养。

1.中药药理学的研究内容包括中药药效学和中药药动学两方面。

2.中药药效学是用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机制和物理基础。

中药药动学是研究中药及其化学成分在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程及特点。

3.辛味药主入肝、脾、肺经,主要含挥发油,其次为苷类,生物碱。

4.中药药性理论主要包含四性、五味、归经、升降浮沉以及有毒和无毒。

5.甘味药的化学成分以糖类、蛋白质、氨基酸、苷类等机体代谢所需的营养成分为主。

6.中药复方研究的目的:阐明中医药理论;分析组方合理性;验证或揭示与其功效相关的药理作用。

7.中药配方的“七情”是单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。

8.苦味药中的苦寒药以生物碱和苷类成分为多。

9.除抗病原体外,清热药的解毒作用、抗毒素、抗炎和影响免疫功能作用等也参与了抗感染。

10.中药药理学以中医药基本理论为指导,运用现代化科学方法,研究中药与机体相互作用规律的一门学科。

11.影响中药药理作用的主要因素:药物因素、机体因素、环境因素。

12.麻黄平喘的作用机理:(1)直接兴奋支气管平滑肌β受体,激活腺苷酸环化酶,增加cAMP 浓度,使平滑肌松弛;(2)直接兴奋支气管黏膜血管平滑肌α受体,使血管收缩,血管壁通透性下降,减轻黏膜水肿;(3)促进去甲肾上腺素能神经和肾上腺嗜鉻细胞释放去甲肾上腺素和肾上腺素,间接发挥拟肾上腺素作用;(4)阻止过敏介质(如组胺,5-羟色胺等)的释放。

13.大黄泻下作用的机理是:蒽醌有胆碱样作用,加快肠蠕动;抑制肠平滑肌上的Na+,K+-ATP 酶,抑制Na+向细胞内转移,使肠腔渗透压升高,容积增大,机械性刺激肠壁,使肠蠕动加快;大部分结合型的蒽醌苷直抵大肠,水解成苷元,刺激肠黏膜及肠壁肌层内的神经丛,促使肠蠕动;部分原形蒽醌苷自小肠吸收,经肝转化后,还原成苷元,出血液或胆汁运至大肠而致泄。

14.三七对凝血过程的影响:三七止血作用较强,其活性成分为三七氨酸,可直接收缩血管。

执业中药师看书顺序

作为执业中药师,我们需要掌握熟练的中药基础理论和实践知识。

对于新手来说,学习中药知识是一件不易的事情。

因此,建议学习顺序应该是有序、有系统的。

根据个人的理解和经验,我所整理的学习顺序,分享给大家。

一、中药基础理论

1. 《中医药基础理论》

2. 《中药学基础》

3. 《中药药理学》

4. 《中药质量控制》

5. 《中药药品管理法规与制度》

二、中药学科知识

1. 《中药方剂学》

2. 《中药化学》

3. 《中药药理学》

4. 《中药药效学》

5. 《中药药性》

三、中药学物质知识

1. 《中药炮制学》

2. 《中药标本学》

3. 《中药鉴定》

4. 《中药配伍学》

5. 《中药饮片质量标准》

四、临床实践知识

1. 《中医临床方剂学》

2. 《中医临床诊断学》

3. 《中医妇科学》

4. 《中医儿科学》

5. 《中医创伤科学》

五、中药制剂技术知识

1. 《中药制药技术》

2. 《中药制剂学》

3. 《中药研究方法》

4. 《中药制剂质量标准》

5. 《中药制剂生产规范》

以上是我所整理的执业中药师看书顺序。

这个学习顺序可以让初学者快速学习中药基础理论、掌握中医药基础知识,同时也可以帮助大家深入了解中药学物质知识和临床实践知识。

最后,也可以了解到中药制剂技术,掌握中药的制剂方法和标准。

希望这份资料能对学习中药有所帮助。

药学四科和中药学四科介绍药学和中药学是医药领域的重要学科,它们分别研究西药和中药的制备、质量控制、药理学、临床应用等方面的知识。

药学四科和中药学四科是药学和中药学专业的核心课程,涵盖了药剂学、药理学、药物分析学、药物化学、中药制药学、中药鉴定学、中药药理学、中药配方学等内容。

本文将对药学四科和中药学四科进行全面、详细、完整且深入地探讨。

药学四科药学四科是药学专业的核心课程,包括药剂学、药理学、药物分析学和药物化学。

药剂学药剂学是研究药物制剂的制备、质量控制、使用和评价的学科。

它涉及药物的剂型、剂量形式、给药途径等方面的知识。

药剂学的主要内容包括药物的溶解度、稳定性、生物利用度、药物输送系统等。

药理学药理学是研究药物与生物体相互作用的学科,它研究药物的作用机制、药物的药效学、药物的副作用等。

药理学的主要内容包括药物的靶点、药物的作用机制、药物的药效学参数等。

药物分析学药物分析学是研究药物的质量控制和分析方法的学科。

它涉及药物的质量标准、药物的分析方法、药物的质量控制等方面的知识。

药物分析学的主要内容包括药物的质量标准、药物的分析方法、药物的质量控制等。

药物化学药物化学是研究药物的化学结构和合成方法的学科。

它涉及药物的化学结构、药物的合成方法、药物的构效关系等方面的知识。

药物化学的主要内容包括药物的化学结构、药物的合成方法、药物的构效关系等。

中药学四科中药学四科是中药学专业的核心课程,包括中药制药学、中药鉴定学、中药药理学和中药配方学。

中药制药学中药制药学是研究中药的制备和质量控制的学科。

它涉及中药的制剂、炮制、质量标准等方面的知识。

中药制药学的主要内容包括中药的制剂方法、中药的炮制方法、中药的质量标准等。

中药鉴定学中药鉴定学是研究中药的鉴别和质量评价的学科。

它涉及中药的鉴别方法、质量评价方法、中药的质量控制等方面的知识。

中药鉴定学的主要内容包括中药的鉴别方法、质量评价方法、中药的质量控制等。

中药药理学中药药理学是研究中药的药效学和药物相互作用的学科。