中药药理学药效学、动学与毒理学

- 格式:ppt

- 大小:842.00 KB

- 文档页数:155

第一章绪论1.药物(drug):是影响机体生理机能及生化过程的化学物质,用以防治、诊断疾病。

也包括避孕药及保健药。

中药:植物、动物、矿物质及加工品,都不是单纯的化学物质。

西药:人工合成品、天然药物的有效成分及生物制品。

药理学(pharmacology):是研究药物与生物体(organism)之间相互作用规律及其机制的。

1. 药物效应动力学(pharmacodynamics)(药效学):研究药物对机体的作用,包括药物的作用、机制、临床应用及不良反应等。

2. 药物代谢动力学(pharmacokinetics)(药动学):研究机体对药物作用,包括药物的吸收、分布、转化及排泄的过程,特别是血药浓度随时间变化的规律。

二、药理学的学科任务:1. 阐明药物作用的基本规律及其机制2. 指导临床合理用药3. 研究开发新药。

4. 发展中医药。

为中医药现代化提供先进的研究方法。

药理学的研究方法:1、基础药理学方法2、临床药理学方法六、新药开发与研究1、新药:指未在我国上市销售过的药品。

已上市的药品改变剂型、改变给药途径或制成新的复方制剂也属于新药。

2、新药研究过程:三个阶段1)药物临床前研究包括:药物的合成工艺、提取方法、理化性质、纯度、处方筛选、剂型选择、制剂工艺、质量控制、稳定性;药理、毒理、动物药动学等研究。

2临床研究:观察药物的疗效和不良反应。

Ⅰ期自愿者20-30例,找出安全剂量;Ⅱ期随机双盲法对照临床试验(100例);Ⅲ期选择特异体征病人300例。

3上市后药物监测。

社会性考查分析。

第三章药物效应动力学(一)药物作用的性质1. 药物作用:是指药物与机体细胞间的初始作用,是动因,是分子反应机制。

2. 药物效应(宏观):是药物引起机体器官原有机能的改变,指药物作用的结果。

二者稍有区别。

如阿托品对眼的作用是阻M-R,而其效应则是扩瞳药物只能使机体器官功能的改变,但不能增加新的功能。

使机体生理,生化功能加强的药物作用称为兴奋,这种药物称为兴奋药。

中药药理作用与毒理学研究中药药理作用与毒理学研究中药是中国传统医学的核心部分,拥有悠久的历史和广泛的临床应用。

中药的药理作用是指中药在人体内产生的生物学效应,而中药的毒理学研究则是关于中药对人体的不良反应和毒性效应的研究。

在中药药理学研究方面,主要有以下几个方面:1. 药理学研究:药理学是研究药物的活性成分及其在生物体内的药理效应的学科。

中药的药理学研究主要包括中药对人体各个系统的作用机制和药效学研究。

通过研究中药的药理作用,可以揭示中药的治疗机制,从而进一步指导临床使用。

2. 中药与现代药物的相互作用研究:中药与现代药物可能发生相互作用,影响药物的吸收、分布、代谢和排泄。

研究中药与现代药物的相互作用有利于指导中西药物的联用,避免药物不良反应的发生,提高疗效。

3. 毒理学研究:中药毒性的研究对中药的合理使用和安全性评价非常重要。

毒理学研究从中药对人体的致死剂量、急性和亚急性毒性、慢性毒性等方面进行评价,揭示中药对人体的毒性机制,并提供中药的毒性评价和风险控制依据。

在中药毒理学研究方面,主要有以下几个方面:1. 急性毒性研究:通过急性毒性研究可以评估中药对人体的直接毒性效应。

主要包括给动物进行急性毒性实验,观察中药对动物的死亡率、体重变化、行为异常等指标的影响,以此来评估中药的急性毒性。

2. 慢性毒理学研究:慢性毒理学研究是评价中药对人体长期使用可能产生的毒性效应的研究方法。

通过对动物进行长期观察和检测,评估中药对动物器官、组织和生理功能的慢性毒性效应。

3. 细胞毒性研究:中药对细胞的毒性作用是中药毒理学研究的重要内容之一。

通过实验研究中药的细胞毒性作用机制,可以揭示中药的毒性机制,为中药的合理应用和药物安全性评价提供依据。

4. 安全性评价研究:通过对中药的毒性评价,可以指导中药的合理使用和药物安全性评价。

安全性评价研究主要包括急性毒性评价、亚急性毒性评价、慢性毒性评价、生殖毒性评价、致突变性评价等。

第一节中药四气(性)的现代研究•不1.请写出中药药理、中药的概念,中药药理研究的内容简答题•中药药理概念:在中医药理论指导下,运用现代科学方法研究中药与机体间相互作用及其作用规律的一门学科。

•中药概念:是指在中医药理论指导下,用于预防、治疗疾病的各种物质(植物、动物和矿物等)。

•研究内容:•药效学:研究药物对机体的作用及作用机理。

•药动学:研究机体对药物的作用(包括中药在机体内的吸收、分布、转化和排泄的规律)。

1、中药四性的现代研究/中药四性的药理作用:温热药:对机体功能的病理性衰退起兴奋性作用,提高中枢神经系统的兴奋性,促进呼吸循环及新陈代谢活动,调节内分泌腺功能,增加体内产热。

寒凉药:与温热药相反,对机体的病理性亢进起抑制作用,并且多具有抗感染和抗肿瘤的作用。

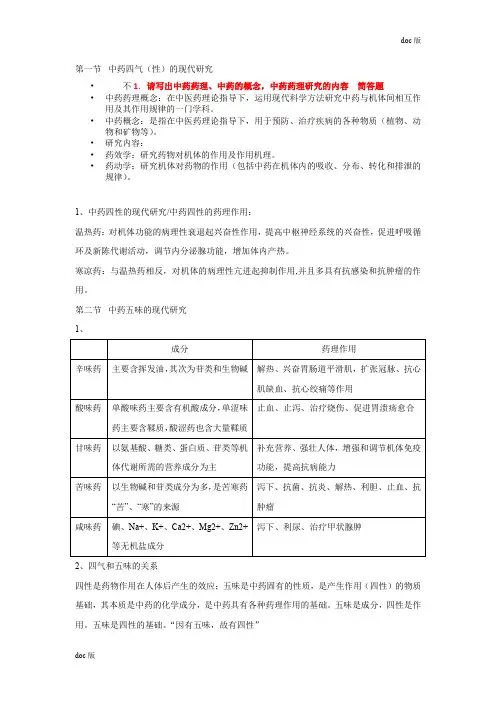

第二节中药五味的现代研究1、成分药理作用辛味药主要含挥发油,其次为苷类和生物碱解热、兴奋胃肠道平滑肌,扩张冠脉、抗心肌缺血、抗心绞痛等作用酸味药单酸味药主要含有机酸成分,单涩味药主要含鞣质,酸涩药也含大量鞣质止血、止泻、治疗烧伤、促进胃溃疡愈合甘味药以氨基酸、糖类、蛋白质、苷类等机体代谢所需的营养成分为主补充营养、强壮人体,增强和调节机体免疫功能,提高抗病能力苦味药以生物碱和苷类成分为多,是苦寒药“苦”、“寒”的来源泻下、抗菌、抗炎、解热、利胆、止血、抗肿瘤咸味药碘、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Zn2+等无机盐成分泻下、利尿、治疗甲状腺肿2、四气和五味的关系四性是药物作用在人体后产生的效应;五味是中药固有的性质,是产生作用(四性)的物质基础,其本质是中药的化学成分,是中药具有各种药理作用的基础。

五味是成分,四性是作用。

五味是四性的基础。

“因有五味,故有四性”3、中药药理作用的特点(1)中药作用的两重性:指中药对机体既可产生治疗作用,又可产生不良反应;中药由于成分的复杂性导致治疗作用的多效性。

(多效性、成分)(2)中药作用的差异性:指的是中药药理实验由于影响因素多而重现性差。

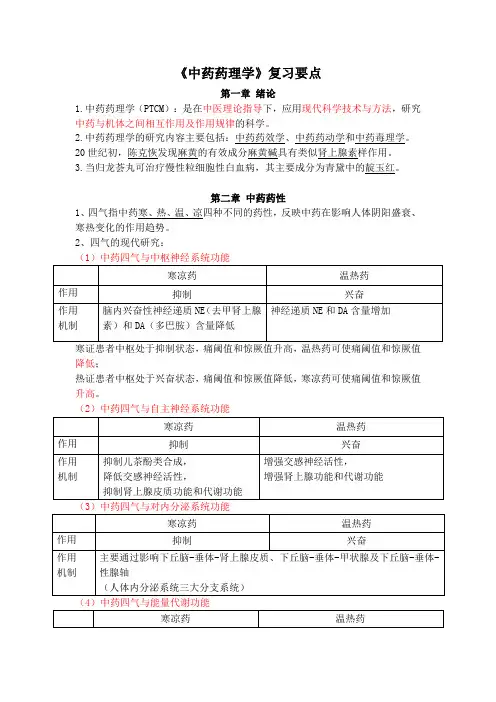

《中药药理学》复习要点第一章绪论1.中药药理学(PTCM):是在中医理论指导下,应用现代科学技术与方法,研究中药与机体之间相互作用及作用规律的科学。

2.中药药理学的研究内容主要包括:中药药效学、中药药动学和中药毒理学。

20世纪初,陈克恢发现麻黄的有效成分麻黄碱具有类似肾上腺素样作用。

3.当归龙荟丸可治疗慢性粒细胞性白血病,其主要成分为青黛中的靛玉红。

第二章中药药性1、四气指中药寒、热、温、凉四种不同的药性,反映中药在影响人体阴阳盛衰、寒热变化的作用趋势。

2、四气的现代研究:(1)中药四气与中枢神经系统功能寒证患者中枢处于抑制状态,痛阈值和惊厥值升高,温热药可使痛阈值和惊厥值降低;热证患者中枢处于兴奋状态,痛阈值和惊厥值降低,寒凉药可使痛阈值和惊厥值升高。

(2)中药四气与自主神经系统功能(3)中药四气与对内分泌系统功能(4)中药四气与能量代谢功能3、中药五味的现代研究(1)辛味药化学成份:辛味药主要含挥发油,其次为苷类、生物碱等。

药理作用:扩张血管、改善微循环、发汗、解热、抗炎、抗病原微生物、调整肠道平滑肌运动等作用相关。

(2)甘味药化学成份:糖类、蛋白质、氨基酸、苷类。

药理作用:补养机体,能提高人体免疫功能;抗病毒能力。

(3)酸味药化学成份:单酸味要主要含有机酸类成分,单涩味药主要含鞣质。

药理作用:抗菌,抗炎或使组织蛋白沉淀凝固,在创面形成保护膜,起收敛止泻、止血。

(4)苦味药化学成份:主要含生物碱和苷类成分;其次为挥发油、黄酮、鞣质。

药理作用:抗菌、抗炎、解热、利胆、泻下、止血。

(5)咸味药化学成份:碘、钠、钾、钙、镁等无机盐成分。

药理作用:治疗单纯性甲状腺肿、泻下、补益。

4、中药归经:是药物对机体治疗作用及适应范围的归纳,是中药对机体脏腑经络选择性的作用或影响。

5、中药的升降浮沉:是指药物性能在人体内呈现的一种走向和趋势,即在人体环境里药物作用的部位。

第四章中药药效学一、中药药效学:以中医药理论为指导,针对中药的功能主治,应用现代科学技术研究中药对机体的药理作用和作用机制,阐明中药防治疾病原理的科学。

中药学三级学科中药学是中医药学的重要分支学科之一,主要研究中草药的药理学、化学成分、药效、质量控制、药物评价、临床应用等方面的知识。

它是将中医药理论与现代科学方法相结合,以传统中草药为研究对象,旨在挖掘其药效物质成分,从而为中医药的临床应用提供科学的依据。

中药学的研究内容主要包括中草药的起源、性味归经、药理学、药物化学、药效学、临床应用等方面。

中药学的核心任务是对中草药进行深入研究,掌握其来源、药性、功效、用法、副作用等相关知识。

该学科通过研究中草药的化学成分,了解其中的活性成分,并掌握提取、纯化、鉴定等相关技术,从而实现中医药的标准化和现代化。

中药学的研究方法主要基于现代科学技术手段,如高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC)、质谱(MS)等分析方法及细胞培养、动物试验、临床观察等研究方法。

这些方法可以对中草药进行分析、评价和验证,从而为中药的开发、生产和使用提供科学依据。

中药学的发展离不开现代科学技术的支持,现代科技的发展为中草药的研究提供了更为精确和全面的手段。

通过对中草药的分析研究,中药学可以深入了解中草药的化学成分,开展药效研究,并结合临床实践,探索中草药的临床应用。

此外,中药学还可借助现代科学技术对中草药进行质量控制,确保中药的安全有效性。

中药学的主要作用是加强对传统中草药的科学研究,为中医药的现代化进程提供技术支持。

通过对中草药的科学研究,可以深入了解中草药的药效、药理学和药物化学等特性,为临床运用提供科学的依据。

此外,中药学还可以通过现代科学技术的应用,对中草药的质量进行评价和控制,确保中草药的安全性和有效性。

总之,中药学是中医药学的重要分支学科,主要从事中草药的研究与开发工作。

它以传统中草药为对象,通过现代科学技术的支持,对中草药进行深入研究,探索其化学成分、药理学特性、临床应用等方面的知识,以推动中医药的现代化发展。

中药学的研究成果将为临床中医药的应用提供科学依据,促进中医药事业的进一步发展。

药物研究中的药理学和毒理学问题随着医学技术和科学研究的不断发展,药物也得到了极大的改良和发展。

然而,药物的研究离不开药理学和毒理学。

本文将从药物研究的角度来探讨药理学和毒理学的问题。

一、药理学的基本知识药理学是指药物在机体内的作用及其作用机理的研究。

药物有多种作用,包括治疗疾病、缓解症状、调节生理功能等。

药物在机体内的作用与药物的化学结构、药物的剂量、给药途径等因素密切相关。

药物的研究不仅需要关注药物的药效学,也需要务必掌握药物的药代动力学。

药代动力学包括药物吸收、分布、代谢和排泄等方面。

在药物研究中,药理学的重要性不言而喻。

正确的药理学评价是药物开发的关键,不仅能够根据药物的药理特性和机制来合理地设计药物,还能够评价药物的疗效和安全性。

二、药物毒理学的问题药物毒理学是指药物在机体内及其代谢产物对机体造成的毒性和不良反应的研究。

药物毒理学能够判断药物的安全性问题,为药物的研究提供指导。

药物毒性分为急性和慢性两种。

急性毒性是指短时间内或在给药后24小时内出现的毒性反应,如过敏反应、血压下降等。

慢性毒性是指长期使用药物引起的毒性反应,如肝肾损害、癌症等。

药物毒性的出现与药物的种类、药物的剂量、给药方式等有关。

药物的剂量越大、给药途径越错误,药物毒性就会越严重。

因此,在药物研究过程中,应该从药物安全性的角度,早期就进行毒性评价。

同时也应该采取措施减少药物毒性出现。

三、药物研究的需求药物研究领域需要不断地对药物进行研究评价,不仅需要掌握药物的药理学、药代动力学等方面,还需要从毒理学的角度全面评价药物的安全性。

在药物研究的过程中,需要掌握一系列的技术,包括细胞毒性、基因毒性、免疫毒性等评价指标。

此外,还需要采用动物实验进行药物的毒性评价。

药物的研究评价需要综合地进行,从而得出更全面和准确的药物评价结论。

四、未来的发展随着科技的发展,药物的研究也将不断进步。

新型技术的引入将在药物研究中发挥重要作用。

例如,人工智能技术能够帮助科研人员更快速、更准确地进行药物研究,加快新药的研发速度。

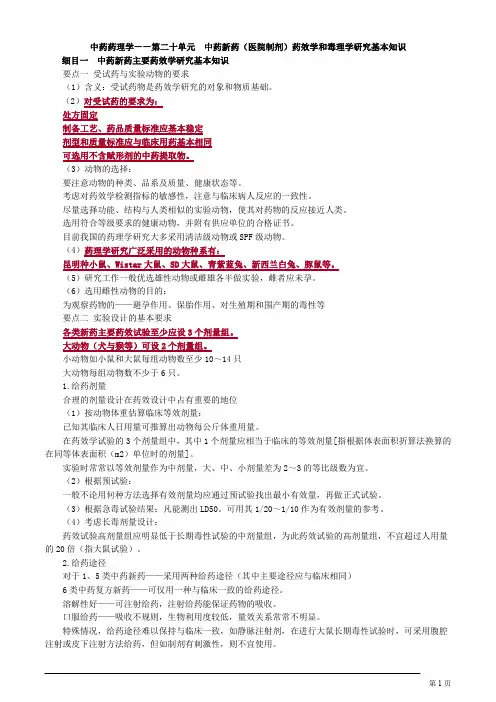

中药药理学——第二十单元中药新药(医院制剂)药效学和毒理学研究基本知识细目一中药新药主要药效学研究基本知识要点一受试药与实验动物的要求(1)含义:受试药物是药效学研究的对象和物质基础。

(2)对受试药的要求为:处方固定制备工艺、药品质量标准应基本稳定剂型和质量标准应与临床用药基本相同可选用不含赋形剂的中药提取物。

(3)动物的选择:要注意动物的种类、品系及质量、健康状态等。

考虑对药效学检测指标的敏感性,注意与临床病人反应的一致性。

尽量选择功能、结构与人类相似的实验动物,使其对药物的反应接近人类。

选用符合等级要求的健康动物,并附有供应单位的合格证书。

目前我国的药理学研究大多采用清洁级动物或SPF级动物。

(4)药理学研究广泛采用的动物种系有:昆明种小鼠、Wistar大鼠、SD大鼠、青紫蓝兔、新西兰白兔、豚鼠等。

(5)研究工作一般优选雄性动物或雌雄各半做实验,雌者应未孕。

(6)选用雌性动物的目的:为观察药物的——避孕作用、保胎作用、对生殖期和围产期的毒性等要点二实验设计的基本要求各类新药主要药效试验至少应设3个剂量组。

大动物(犬与猴等)可设2个剂量组。

小动物如小鼠和大鼠每组动物数至少10~14只大动物每组动物数不少于6只。

1.给药剂量合理的剂量设计在药效设计中占有重要的地位(1)按动物体重估算临床等效剂量:已知其临床人日用量可推算出动物每公斤体重用量。

在药效学试验的3个剂量组中,其中1个剂量应相当于临床的等效剂量[指根据体表面积折算法换算的在同等体表面积(m2)单位时的剂量]。

实验时常常以等效剂量作为中剂量,大、中、小剂量差为2~3的等比级数为宜。

(2)根据预试验:一般不论用何种方法选择有效剂量均应通过预试验找出最小有效量,再做正式试验。

(3)根据急毒试验结果:凡能测出LD50。

可用其1/20~1/10作为有效剂量的参考。

(4)考虑长毒剂量设计:药效试验高剂量组应明显低于长期毒性试验的中剂量组,为此药效试验的高剂量组,不宜超过人用量的20倍(指大鼠试验)。

中药药理学的学科任务中药药理学是中医药学的重要分支学科,其主要任务是研究中药物质对机体的生理和病理过程所产生的药理效应及其机制,为中药的合理应用提供科学依据。

本文将从中药药理学的研究内容、方法和应用等方面探讨中药药理学的学科任务。

一、中药药理学的研究内容中药药理学的研究内容包括中药物质的化学成分、药效学、药代动力学、药理学和药物相互作用等方面。

其中,药理学是中药药理学的核心内容,其主要研究中药物质对机体的生理和病理过程所产生的药理效应及其机制。

具体包括药物的作用机制、作用部位、作用强度、作用时效、副作用和毒性等方面。

二、中药药理学的研究方法中药药理学的研究方法主要包括实验研究和临床研究两种。

实验研究是中药药理学的基础,其主要通过体外或体内实验研究,探索中药物质的药理作用、作用机制和副作用等方面。

临床研究则是中药药理学的应用,其主要通过临床试验,评价中药的疗效和安全性,为中药的合理应用提供科学依据。

三、中药药理学的应用中药药理学的应用主要是指中药的临床应用。

中药药理学的研究成果可以为中药的合理应用提供科学依据,为中医药学的现代化发展提供支撑。

中药药理学的应用包括以下几个方面:1、中药的临床疗效评价:中药药理学的研究成果可以为中药的临床疗效评价提供科学依据,为中医药学的临床实践提供指导。

2、中药的安全性评价:中药药理学的研究成果可以为中药的安全性评价提供科学依据,为中药的合理应用提供保障。

3、中药的质量控制:中药药理学的研究成果可以为中药的质量控制提供科学依据,为中药的生产和使用提供保障。

4、中药的新药研发:中药药理学的研究成果可以为中药的新药研发提供科学依据,为中医药学的现代化发展提供支撑。

四、中药药理学的未来发展中药药理学作为中医药学的重要分支学科,其未来发展将面临以下几个挑战:1、中药药理学与现代医学的整合:随着现代医学的发展,中药药理学需要与现代医学进行整合,为中医药学的现代化发展提供支撑。

中药药理学研究内容主要包括中药药理学研究内容主要包括中药化学成分与作用机制、药效学及评价方法、中药重要活性成分研究与开发、中药药理学研究方法及现代化技术在中药研究中的应用等。

一、中药化学成分与作用机制中药药理学研究的核心是探索中药药材中所含的化学成分以及这些化学成分在机体内的作用机制。

中药化学成分是中药的活性物质基础,了解它们的结构、来源、性质和相互作用对于解释中药的药效和毒副作用非常重要。

在这个研究中,我们通常使用色谱、质谱等现代技术方法来分离、鉴定和定量中药化学成分。

作用机制是指中药化学成分在机体内发挥作用的方式和路径。

中药化学成分通过与靶点结合,干预机体的生理和病理过程,从而产生治疗效果。

某些中药化学成分可以通过与细胞膜受体结合来调节细胞信号转导,改变细胞功能;一些化学成分则可以干预细胞内的各种酶系统,调节代谢、修复损伤等。

通过研究中药化学成分与靶点的相互作用,我们可以深入了解中药的药效和作用机制。

二、药效学及评价方法药效学是研究中药在机体内产生的药理效应的科学,通过研究中药的药效学,我们可以了解中药在人体内的作用方式、生物利用度、药动学和药效动力学等关键信息。

药效学的研究方法主要包括体内实验、体外实验和计算机模拟等。

其中,体内实验是通过动物实验或人体临床试验来评价中药的药效,评估其对疾病的治疗作用和安全性。

体外实验则是在体外模型或细胞上研究中药的药效,主要用于研究中药的药物相互作用、毒副作用等。

药效学评价方法是评价中药药效的一种定量手段,通过一系列实验和测定,获取中药药效的数据并进行统计和分析。

常用的评价方法有药物致死浓度、生化指标、动物行为学、疾病模型等。

这些评价方法可以提供中药药效的客观证据,并为中药的研发和应用提供科学依据。

三、中药重要活性成分研究与开发中药的疗效与其中的重要活性成分密切相关,对这些活性成分的研究与开发是中药药理学研究的重要内容之一。

中药化学成分的独特结构和生物活性决定了中药具有多靶点、多途径的药效。

1.中药药理学:是在中医药基本理论指导下,运用现代科学方法,研究中药与机体相互作用及其作用规律的科学。

2.中药药效学:研究中药对机体的作用规律。

3.中药药动学:研究机体对中药的影响。

4.解表药:凡以发散表邪,解除表证为主要作用的药物。

5.清热药:能清解里热的药。

6.泻下药:凡能通利大便,排出积滞,攻逐水饮的药物。

7.温里药:凡能温里散寒,治疗里寒证的药物。

8.理气药:凡具有疏通气机,消除气滞作用的药物。

9.活血化瘀药:凡具有疏通血脉,祛除血瘀,使血流通畅的药物。

10.平肝息风药:具有平肝潜阳平息肝风功效的药物。

11.开窍药:以苏醒神识为主要功效的药物。

12.补虚药:凡能补益人体气血阴阳之不足,消除虚弱证候,增强机体抗病能力的药物。

13.麻黄成分与其作用关系:发汗(挥发油、麻黄碱)机理:阻碍汗腺导管对钠离子的重吸收,导致汗液分泌增加;平喘(麻黄碱、伪麻黄碱、挥发油)机理:(1)促进肾上腺素能神经和肾上腺髓质嗜铬细胞释放NA和肾上腺素,间接发挥拟肾上腺素作用(2)麻黄的化构与肾上腺素相似,可直接与支气管平滑肌上的B受体结合,激活细胞上的腺苷酸环化酶,催化A TP形成cAMP,使支气管平滑肌松弛(3)阻止过敏介质的释放(4)直接兴奋a受体,收缩末捎血管,减轻支气管粘膜水肿(5)促进肺部PGE的释放,直接活化腺苷酸环化酶或抑制该酶的分解,使细胞内cAMP的含量增加而松弛支气管平滑肌(6)抑制抗体的产生。

14.银花为什么称为阳疮之要药?(1)对抗药金葡菌有效,与青霉素合用抗菌作用增强。

(2)缓解炎症。

(3)WBC吞噬功能增强。

(4)减毒作用。

15.黄连抗心律失常:小檗碱可延长心肌细胞动作电位时程和有效不应期,消除折返冲动,从而抑制异位节律,其原理可能与影响钠、钙转运有关。

大多数抗心律失常药均抑制心肌,而黄连素具有正性肌力作用(正性肌力作用是通过阻止钾外流,促进钙内流的作用实现的)和负性频率作用,对伴有心衰的心律失常者更有利。

药理学中的药效学与药理毒理学药理学是研究药物在生物体内作用及其作用机制的科学。

药理学分为药效学和药理毒理学两大部分。

药效学是研究药物如何产生治疗作用的学科,而药理毒理学则是研究药物产生毒性的机制和危害的学科。

药效学是药理学的重要组成部分,它研究药物的作用效果和作用机理,用于探究药物的治疗作用。

一个理想的药物应当有明确的治疗目标,并且能够有效地扶正祛邪。

药效学研究药物会产生的治疗作用、作用机理、药物代谢途径等,为药物研发和临床应用提供了重要的理论和实践基础。

药效学中研究了许多方面的内容,例如药物的药理效应、药物代谢和药动学。

药理效应主要研究药物与生物体内的生物分子之间的相互作用,探究药物与体内受体、离子通道、转运体等生物分子的结合和影响,从而明确药物对生理、病理过程的调节作用和机制。

药物代谢指药物在生物体内被代谢的过程,包括药物吸收、分布、代谢和排泄等步骤。

药物代谢和药效相互影响,往往是影响药效的决定性因素之一。

药动学是研究药物在生物体内分布、代谢、排泄以及体内作用强度随时间变化的规律的学科。

药动学研究的主要内容包括药物吸收、分布、代谢、排泄这4个方面,更深刻地揭示了药物在体内的传输规律和作用效果,为临床研究和药物治疗提供了科学依据。

药理毒理学则是药理学的另一部分,主要研究药物产生毒性的机制与危害。

药物在治疗疾病时虽然有疗效,但同时也可能会产生副作用和毒性反应,因此药物的毒理学研究显得尤为重要。

药理毒理学主要研究毒性反应的发生机制、毒性影响的危害、药物毒性测定的方法以及预防与纠正药物毒性等方面的内容。

药物毒理学研究给予我们了解药物在体内的副作用,避免药物滥用和误用,保障人民的身体健康。

药理毒理学在药物研究与开发的各个环节中都发挥了重要的作用。

再好的药物都有一定的毒副作用,因此对药物的毒理学进行正确评估,了解毒性与疗效的关系,才能确保药物在临床应用时的安全性,从而提高药物疗效,减少药物的不良反应。

因此,药效学与药理毒理学是药理学中非常重要的两个方面。

1.中药药理学的研究内容包括中药药效学和中药药动学两方面。

2.中药药效学是用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机制和物理基础。

中药药动学是研究中药及其化学成分在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程及特点。

3.辛味药主入肝、脾、肺经,主要含挥发油,其次为苷类,生物碱。

4.中药药性理论主要包含四性、五味、归经、升降浮沉以及有毒和无毒。

5.甘味药的化学成分以糖类、蛋白质、氨基酸、苷类等机体代谢所需的营养成分为主。

6.中药复方研究的目的:阐明中医药理论;分析组方合理性;验证或揭示与其功效相关的药理作用。

7.中药配方的“七情”是单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反。

8.苦味药中的苦寒药以生物碱和苷类成分为多。

9.除抗病原体外,清热药的解毒作用、抗毒素、抗炎和影响免疫功能作用等也参与了抗感染。

10.中药药理学以中医药基本理论为指导,运用现代化科学方法,研究中药与机体相互作用规律的一门学科。

11.影响中药药理作用的主要因素:药物因素、机体因素、环境因素。

12.麻黄平喘的作用机理:(1)直接兴奋支气管平滑肌β受体,激活腺苷酸环化酶,增加cAMP 浓度,使平滑肌松弛;(2)直接兴奋支气管黏膜血管平滑肌α受体,使血管收缩,血管壁通透性下降,减轻黏膜水肿;(3)促进去甲肾上腺素能神经和肾上腺嗜鉻细胞释放去甲肾上腺素和肾上腺素,间接发挥拟肾上腺素作用;(4)阻止过敏介质(如组胺,5-羟色胺等)的释放。

13.大黄泻下作用的机理是:蒽醌有胆碱样作用,加快肠蠕动;抑制肠平滑肌上的Na+,K+-ATP 酶,抑制Na+向细胞内转移,使肠腔渗透压升高,容积增大,机械性刺激肠壁,使肠蠕动加快;大部分结合型的蒽醌苷直抵大肠,水解成苷元,刺激肠黏膜及肠壁肌层内的神经丛,促使肠蠕动;部分原形蒽醌苷自小肠吸收,经肝转化后,还原成苷元,出血液或胆汁运至大肠而致泄。

14.三七对凝血过程的影响:三七止血作用较强,其活性成分为三七氨酸,可直接收缩血管。

药理学复习药理名词解释1.中药药理学:是在中医理论指导下,运用现代药理学方法研究中药与机体相互作用及规律的科学。

2.中药药动学:研究中药及其化学成分在人体的吸收、分布、代谢和排泄过程及特点。

3.中药药效学:用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机理和物质基础。

4.不良反应:是指在正常用量用法下,机体产生的与治疗目的无关的反应。

5.双向调节作用:中药具有双向作用,表现为同一种中药可产生相反的药理作用。

6.适应原样作用:是指某些补虚药能增强机体的适应性,增强机体对物理、化学和生物等各种有害刺激损伤的非特异性的抵抗力,使紊乱的功能恢复正常。

7.中药四性: 所谓四性,又称四气,就是指寒、凉、温、热四种药性。

8.双相调节:指某些药物可使两种极端的病理现象向正常的方向转化.药理大题1、是否可以把清热解毒药与抗生素完全等同?答:不可以。

因为目前还没有在实验研究中得到证实有哪一个清热解毒药的体外抗菌作用强度与抗生素相似。

但是,有的清热解毒药虽然没有较强的体内外抗菌作用,但在临床上对许多感染性疾病有很好的疗效。

目前认为,清热解毒药的抗菌作用与其调节机体的功能有关,是其它药理作用(对免疫功能的影响、解热、抗炎等)的综合作用的结果,其药理作用比抗生素要广泛。

2.柴胡“疏肝解郁”功效的药理学基础是什么?答:柴胡“疏肝解郁”功效的药理基础是其具有明显的保肝、降脂和利胆作用,其保肝作用机理是由于皂甙对生物膜直接保护的结果,也认为是肾上腺分泌糖皮质激素有关,柴胡皂甙可使血浆中促肾上腺皮质激素增加,进而使皮质甾醇含量升高,因此认为柴胡皂甙有通过促使脑垂体分泌糖皮质激素及拮抗甾体激素对肾上腺萎缩的作用,从而提高机体对非特异刺激的抵抗力。

此外,柴胡具有明显的利胆作用,能使实验动物的胆汁排出量增加,使胆汁中胆酸、胆色素和胆固醇的浓度降低。

3.大黄泻下作用的机理是什么?答:1).成分:蒽醌苷,双蒽醌苷。

2).大黄口服后,结合状态的蒽苷大部分未经吸收直抵大肠,在肠细菌、酶的作用下,分解成蒽醌,蒽酚,刺激肠壁,使肠蠕动增加;苷元能抑制Na+从肠腔转运至细胞,使肠内渗透压增高,保留大量水分,肠容积增大,机械性刺激肠壁使蠕动增加;部分恩苷自晓畅吸收,在体内还原成蒽酮,经血流或胆汁运输至大肠而发挥作用。

11 中药药理学Pharmacology of Traditional Chinese Medicine是以中医药基本理论为指导,运用现代科学方法,研究中药和机体相互作用及作用规律的一门学科。

中药是指以中医学理论为基础,用于防治疾病的天然药材机体则指人体、动物体及病原体。

中药药理学的研究内容分两部分,即中药药效学药物效应动力学和中药药动学药物代谢动力学。

中药药效学是用现代科学的理论和方法,研究和揭示中药药理作用产生的机理和物质基础。

中药药动学是研究中药及其化学成分在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程及其特点。

现代中药药理学的建立和发展已有几十年历史,其学科任务逐渐明确。

第一,阐明中药药效产生的机理和物质基础,从现代科学的高度,认识和理解中药理论的内涵。

研究中既要重视单味药的研究,也要注意总结提炼某一类药的共性,形成理论。

第二,中药药理学研究要与中药临床应用研究密切结合,为提高中药疗效,促进中医药应用科学的发展做贡献。

第三,促进中医药理论的进步。

几十年中药药理学研究成果的积累,对现代中医药理论的进步起到了推动作用。

目前对中药药性理论、归经理论,以及中药清热解毒、攻里通下、活血化疲、扶正固本等作用,已初步建立了与之相关的现代科学概念。

第四,参与中药新药的开发。

中药新药的开发是以中药制剂的有效性、安全性和质量可控性为基本条件,中药药理学承担药效学和毒理学研究任务,这不仅为临床提供了许多高效低毒的中药新药制剂,也推动了中药药理学自身的发展。

第五,促进中西医结合。

中药药理学是中西医结合的产物,中药药理学学科的发展,与中西医结合学科的发展共进。

中药药理学的发展也将促进中医药的现代化和国际化。

中药药理学是一门与多种学科密切联系的新兴的桥梁性学科。

目前,它既是中药学的专业学科,也是中西医结合基础学科。

学习中药药理学必须有中医学、中药学、西医基础学科以及临床学科知识基础,才能在学习中融会贯通,推陈出新。

2 中药药理学是中药学的分支学科。

中药学的研究内容和方法

中药学是研究中药的药理学、药效学、毒理学、药物分析学、化学成分研究以及中药质量控制等方面的学科。

其研究内容和方法包括以下几个方面:

1. 中药的药理学研究:通过动物实验、体外试验等方法,探讨中药对机体的药理作用、作用机制以及药效评价等方面的内容。

2. 中药的药效学研究:通过临床实验、观察等方法,评价中药在预防和治疗疾病中的效果,如中药的抗炎、抗癌等作用。

3. 中药的药物分析学研究:通过化学分析技术,包括色谱、质谱等方法,对中药的有效成分进行鉴定、分离、定量等研究,以揭示中药的化学成分。

4. 中药的毒理学研究:通过毒理实验、临床观察等方法,研究中药对机体的毒性作用、安全性评价等内容。

5. 中药质量控制的研究:通过建立中药的质量评价标准和质量控制方法,确保中药的质量稳定和安全性。

中药学的研究方法主要包括实验室研究、临床研究、文献研究以及现代科学技术手段的运用。

常用的实验室技术包括动物模型实验、细胞实验、分子生物学实验等,临床研究一般采用随机对照试验、观察研究等方法,文献研究则是通过对中药古籍和现代文献的研究,以及对已发表研究的文献进行综述和分析等方式。

此外,还会借助现代科学技术手段,如高效液相色谱、气相色谱质谱联用、核磁共振等进行分析和鉴定。