良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南(全文)

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:10

梅尼埃病与良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南解读(全文)一、梅尼埃病的流行病学迄今为止,梅尼埃病确切的发病率和患病率尚不清楚。

Stahle等报道的患病率是46/10万;日本人群的发病率为17/10万;Wilmot报道北爱尔兰的年发病率为10-20/10万;Okafor报道尼尔利亚黑人的发病率达400/10万;Wladislavosky-Waserman等通过严格的标准和研究设计,分析1953-1980年美国明尼苏达州罗切斯特年龄调节后的年发病率为15.3/10万;Kotimaki等分析了500万芬兰人口,发现患病率为43/10万,年发病率为4.3/10万。

以上报道的梅尼埃病患病率和发病率差异很大,其原因为:(1)研究者对梅尼埃病诊断标准的掌握不一致,不同时期应用的诊断标准并不完全相同;(2)疾病的自然病程不一;(3)存在数据采集方法和分析方法差异。

二、梅尼埃病的分级诊断最早提出梅尼埃病分级诊断的是1995年美国耳鼻咽喉头颈外科学会(AAO-HNS)制定的梅尼埃病指南,将梅尼埃病诊断分为四级:确诊(certain)梅尼埃病、临床诊断(definite)梅尼埃病、疑似(probable)梅尼埃病以及可疑(possible)梅尼埃病。

我国2006年贵阳标准中,提出“临床诊断”及“梅尼埃病待诊”。

2015年Barany学会等制定的梅尼埃病诊断标准中,将梅尼埃病分为“临床诊断梅尼埃病”和“疑似诊断梅尼埃病”。

本《指南》制定过程中,我们参考了以上历史沿革以及目前国际主流的Barany学会诊断标准,明确提出梅尼埃病的分级诊断,即“临床诊断”和“疑似诊断”。

梅尼埃病的分级诊断符合临床实际,考虑到了患者的病程和临床表现的差异性,有助于提高疾病诊断水平。

三、梅尼埃病的分期1995年美国AAO-HNS梅尼埃病指南中,提出根据患者纯音听阈分为I至IV期。

我国2006年贵阳标准中提出按照听力变化特征,分为早期、中期和晚期。

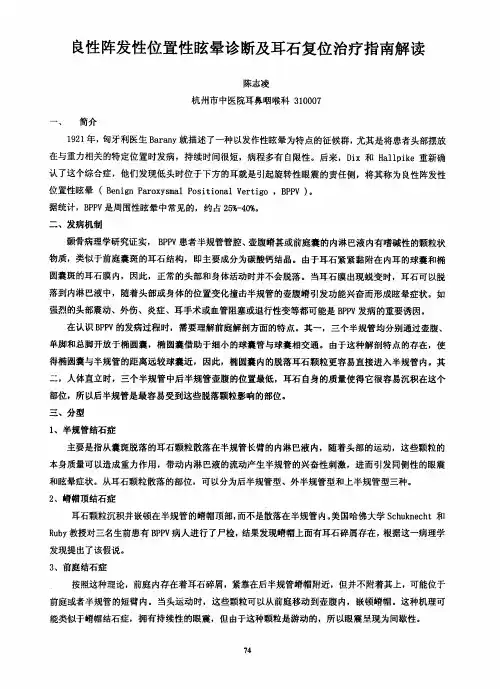

从前庭病理生理学角度指导良性阵发性位置性眩晕的诊断与治疗(完整版)良性阵发性位置性眩晕(BPPV)亦称耳石症,是临床最为常见的周围性眩晕性疾病之一,由椭圆囊耳石脱落并异位至半规管所致。

根据耳石最终停留的位置分为两种类型:一种为游离耳石,静息态下停留于半规管重力最低点,头位改变时耳石沿重力线方向移动,引起内淋巴异常流动,导致眩晕发作;另一种黏附于壶腹嵴嵴帽,此类耳石通过改变壶腹嵴嵴帽对重力的敏感性,引起毛细胞异常信号传入,诱发眩晕发作。

关于良性阵发性位置性眩晕的患病率,国外文献报道占眩晕门诊就诊患者的17%-20%,国内文献报道为30%-50%;终身患病率约为2.4%,年发病率高达10.7-64.0/10万,发病高峰年龄为40-60岁,好发于女性,男女比例约为1∶2。

患者常于头位改变时出现短暂性眩晕发作,如卧位与坐位迅速转换、平卧翻身、抬头或低头时,其中85%-90%患者是由后半规管耳石引起,5%-15%为水平半规管,仅1%为前半规管耳石所致,亦可因多个半规管同时受累而诱发。

自20世纪90年代以Epley法为代表的一系列手法复位方法问世后,良性阵发性位置性眩晕越来越为临床医师所熟知,特别是近年与其相关的专家共识或诊断与治疗指南的公布,使更多的患者得以明确诊断并从手法复位治疗中获益,但同时也存在泛化现象,即被误诊为良性阵发性位置性眩晕并接受治疗。

鉴于此,笔者拟从前庭病理生理学角度,结合病因分析,以指导广大临床医师更好地诊断与治疗该病。

一、与良性阵发性位置性眩晕相关的前庭病理生理学1. 耳石和内淋巴比重及其与半规管的空间位置关系由于耳石比重(2.700g/cm3)远高于内淋巴比重(1.003g/cm3),故耳石总是向重力最低的方向运动。

无论是直立位还是平卧位,后半规管均位于重力的最低点,而直立位时前半规管开口方向向下,因此,脱落的耳石易进入后半规管,其次是水平半规管,然而即使耳石进入前半规管,直立位时亦可自动返回椭圆囊,临床症状则随之缓解。

2022良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南(金支)1流行病学良性阵发性位置性眩晕(Benignparoxysmal positional vertigo, BPPV,俗称耳石症),是最常见的外周性眩晕。

迄今为止,BPPV确切的发病率和患病率尚不清楚,多顶研究结果差异较大。

Mizukoshi等报道日本的年发病率约为10.7/10万,但该研究仅纳入了急性期就诊的患者。

Froehling等通过病历联网系统推算美国明尼苏达州的发病率约为64/10万,但发病后没再就诊的患者未被纳入。

德国-顶人群横断面研究报道,BPPV年患病率为1.6%,终生患病率为2.4%,年发病率为0.6%,占前庭性眩晕患者的20%~30%。

211伍床表现短暂的视物旋转或不稳感,多发生在患者起卧床及翻身的过程中,高时出现在抬头和低头时;3检查(-)基本检查后半规筐BPPV诊断的关键一一Dix-Hallpike 试验(二)可选择的检查1 .眼动功能检查:高助于鉴别中枢禅经系统病变。

2.前庭功能检查:南助于了解前庭功能障碍的部位、性质、程度以及中枢代偿情况,高助于判断BPPV与真他前庭感受器的共病状态,分析病因和判断预后。

3.昕力学检查:原苟的稳定的昕力下降不影响BPPV诊断。

如果眩晕伴高新近出现的昕力下降则需要进行昕力学检查。

正常的昕力学检查结果再助于排除真他直科疾病,如梅尼埃病、迷路炎、昕神经瘤等。

4.影像学检查:瓢骨CT葡助于排除中直、内茸的炎性病变或结构异常导致的位置性眩晕。

内亘-桥小脑角内E斤道MRI能帮助了解再无占位性病变(如昕禅经瘤)、高无结构异常,能为部分不典型或难治性病例f是供诊断线索。

5.平衡功能检查:用于评价姿势稳定性,为制定康复策略、疗效评价提供依据。

6.病因学检查:高助于寻找可能的病因,了解发病机制。

包括钙离子代谢和骨质疏松的指标,如血清1I 25-二是维生素D、游离铝离子水平、骨密度测量,以及血糖、血脂、尿酸、性激素等相关检查。

良性阵发性位置性眩晕

一、概述

良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo)是一种常见的

内耳平衡障碍的疾病,主要特点是短暂的眩晕发作,由头部位置改变引起。

眩晕通常与特定的头部位置有关,如翻身、低头或抬头等动作。

本文将介绍该疾病的临床表现、诊断和治疗方法。

二、临床表现

1.眩晕症状: 眩晕通常发作在特定的头部位置改变时,持续时间较短,

可能伴随头晕、恶心,有时伴有耳鸣。

2.头位性眼震: 在特定头位时可出现眼球迅速的无自主性颤动。

3.平衡障碍: 患者在特定头位时可能感到平衡不稳。

三、诊断

1.病史询问: 医生会详细询问患者眩晕发作的情况,包括发作触发因素、

持续时间等。

2.头位试验: 通过特定的头位试验可以诱发眩晕症状,帮助医生做出诊

断。

3.听力检查: 排除其他内耳疾病引起的眩晕。

四、治疗方法

1.姿势训练法: 医生会教患者一系列头部位置变换的动作,帮助耳石回

流至正确位置。

2.药物治疗: 包括镇静剂、抗晕药等,用于缓解眩晕症状。

3.手术治疗: 对于顽固性的眩晕病例,可能需要进行手术干预。

五、预后

大多数良性阵发性位置性眩晕患者经过治疗后能够完全康复,有少数病例可能

发生复发。

六、结语

良性阵发性位置性眩晕是一种常见但容易治愈的内耳疾病,及时诊断和有效治

疗对于患者的康复至关重要。

希望本文能够帮助读者更好地了解和处理这一疾病。

良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南(全文)前言良性阵发性位置性眩晕(BPPV),俗称“耳石症”,是最常见的外周性前庭疾病。

中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会(2007)、美国耳鼻咽喉头颈外科学学会(2008)、美国神经病学学会(2008)和Barany学会(2015)分别发表了BPPV相关的诊疗指南或标准。

随着眩晕诊疗实践的不断深入,新的临床证据、检查技术和治疗手段不断涌现,因此有必要对我国现有BPPV 诊疗标准进行修订和补充。

中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会和中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会组织国内专家多次研讨,在参考借鉴国外最新指南的同时,结合自身的临床经验和中国国情,制定出台了《良性阵发性位置性眩晕的诊断和治疗指南(2017)》,以期规范、完善国内BPPV 的诊疗工作。

定义BPPV是一种相对于重力方向的头位变化所诱发的、以反复发作的短暂性眩晕和特征性眼球震颤为表现的外周性前庭疾病,常具有自限性,易复发。

流行病学BPPV检查技术的快速发展和诊断标准的不断完善导致不同时期的流行病学数据差异较大,目前为止报道的年发病率为(10.7-600)/10万,年患病率约1.6%,终生患病率约2.4%。

BPPV占前庭性眩晕患者的20%-30%,男女比例为1:1.5-1:2.0,通常40岁以后高发,且发病率随年龄增长呈逐渐上升趋势。

临床分类目前尚无统一的分类标准,可按照病因和受累半规管进行分类。

一、按病因分类1.特发性BPPV:病因不明,约占50%-97%。

2.继发性BPPV:继发于其他耳科或全身系统性疾病,如梅尼埃病、前庭神经炎、特发性突聋、中耳炎、头部外伤、偏头痛、手术后(中耳内耳手术、口腔颌面手术、骨科手术等)以及应用耳毒性药物等。

二、按受累半规管分类1.后半规管BPPV:最为常见,约占70%-90%,其中嵴帽结石症约占6.3%。

2.外半规管BPPV(水平半规管BPPV):约占10%-30%。

根据滚转试验(roll test)时出现的眼震类型可进一步分为向地性眼震型和离地性眼震型,其中向地性眼震型占绝大部分。

良性阵发性位置性眩晕的诊断与治疗一、定义是头部快速移动至某一特定位置时所激发的短暂的阵发性眩晕,眼震具有潜伏期、短暂性和疲劳性特点。

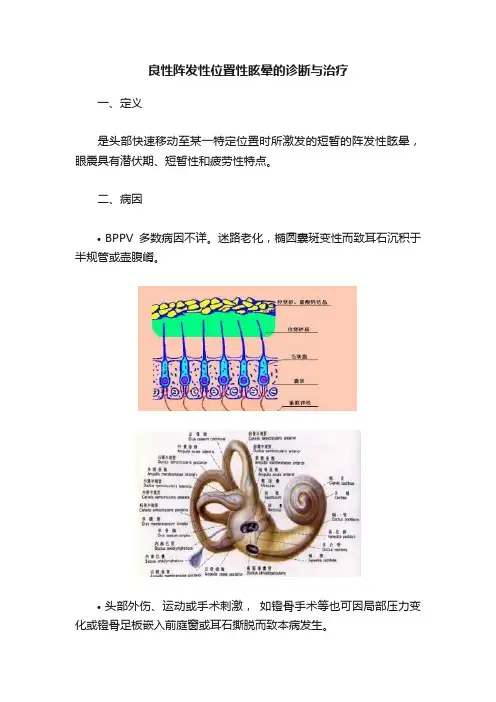

二、病因•BPPV多数病因不详。

迷路老化,椭圆囊斑变性而致耳石沉积于半规管或壶腹嵴。

•头部外伤、运动或手术刺激,如镫骨手术等也可因局部压力变化或镫骨足板嵌入前庭窗或耳石撕脱而致本病发生。

•乳突炎症、病毒性迷路炎、迷路瘘管或梅尼埃病均可因细胞碎片的凝集或两侧前庭反应不对称而引发本病。

•患BPPV的中老年女性中,骨质疏松症的发病率高达75%,正常对照组仅为4%,骨质疏松症与BBPV之间可能存在某些特定联系。

三、临床表现及特征BPPV好发于中年人,男女之比为1:2 ,平均年龄54岁。

典型发作•患者在仰头或翻身时突然发作眩晕,瞬间即消失•重复诱发头位时眩晕可再度出现•无听力下降和前庭功能障碍•偶有耳鸣四、检查病人就诊后应进行详细的病史釆集,耳科临床常规检查,听力学检查。

位置诱发试验:1、Dix - Hallpike变位性眼震试验A:患者坐于检查床上,检查者位于病人身旁,双手把持其头部向右转45 °B:保持上述头位不变,同时将体位迅速改变为仰卧位,头向后悬垂于床外,与水平面呈30 °C:注意观察眼震和眩晕情况。

2、滚转检查(roll maneuver )A:是确定HC-BPPV最常用的检查。

B:取平卧位—头部及身体向左侧做90度桶状滚动—平卧位—头部及身体向右侧做90度桶状滚动—平卧五、常有检查•听力学测试,多数听阈正常,若BPPV缘于某种耳病则可能听力减退。

VNG检查多数为正常,如有内耳病史则可能呈现异常。

•放射科影像学检查如怀疑颈椎病,可拍颈椎X片或MRI以了解颈椎骨质增生及脊髓受压的程度。

•经颅超声多谱勒(TCD)检查椎基底动脉供血不足患者约1/3以阵发性位置性眩晕为其主要表现,TCD检查客观反映血管及血流情况可作为一项必要的辅助检查。

•如发病前有中耳和镫骨手术史,则可加拍颞骨CT以利于诊断。

良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南(全文)前言良性阵发性位置性眩晕(BPPV),俗称“耳石症”,是最常见的外周性前庭疾病。

中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会(2007)、美国耳鼻咽喉头颈外科学学会(2008)、美国神经病学学会(2008)和Barany学会(2015)分别发表了BPPV相关的诊疗指南或标准。

随着眩晕诊疗实践的不断深入,新的临床证据、检查技术和治疗手段不断涌现,因此有必要对我国现有BPPV 诊疗标准进行修订和补充。

中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会和中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会组织国内专家多次研讨,在参考借鉴国外最新指南的同时,结合自身的临床经验和中国国情,制定出台了《良性阵发性位置性眩晕的诊断和治疗指南(2017)》,以期规范、完善国内BPPV 的诊疗工作。

定义BPPV是一种相对于重力方向的头位变化所诱发的、以反复发作的短暂性眩晕和特征性眼球震颤为表现的外周性前庭疾病,常具有自限性,易复发。

流行病学BPPV检查技术的快速发展和诊断标准的不断完善导致不同时期的流行病学数据差异较大,目前为止报道的年发病率为(10.7-600)/10万,年患病率约1.6%,终生患病率约2.4%。

BPPV占前庭性眩晕患者的20%-30%,男女比例为1:1.5-1:2.0,通常40岁以后高发,且发病率随年龄增长呈逐渐上升趋势。

临床分类目前尚无统一的分类标准,可按照病因和受累半规管进行分类。

一、按病因分类1.特发性BPPV:病因不明,约占50%-97%。

2.继发性BPPV:继发于其他耳科或全身系统性疾病,如梅尼埃病、前庭神经炎、特发性突聋、中耳炎、头部外伤、偏头痛、手术后(中耳内耳手术、口腔颌面手术、骨科手术等)以及应用耳毒性药物等。

二、按受累半规管分类1.后半规管BPPV:最为常见,约占70%-90%,其中嵴帽结石症约占6.3%。

2.外半规管BPPV(水平半规管BPPV):约占10%-30%。

根据滚转试验(roll test)时出现的眼震类型可进一步分为向地性眼震型和离地性眼震型,其中向地性眼震型占绝大部分。

3.前半规管BPPV:少见类型,约占1%-2%。

4.多半规管BPPV:为同侧多个半规管或双侧半规管同时受累,约占9.3%-12%。

发病机制BPPV确切的发病机制尚不清楚,目前公认的学说包括以下两种。

一、管结石症(canalithiasis)椭圆囊囊斑上的耳石颗粒脱落后进入半规管管腔,当头位相对于重力方向改变时,耳石颗粒受重力作用相对半规管管壁发生位移,引起内淋巴流动,导致壶腹嵴嵴帽偏移,从而出现相应的体征和症状。

当耳石颗粒移动至半规管管腔中新的重力最低点时,内淋巴流动停止,嵴帽回复至原位,症状及体征消失。

二、嵴帽结石症(eupulolithiasis)椭圆囊囊斑上的耳石颗粒脱落后黏附于壶腹嵴嵴帽,导致嵴帽相对于内淋巴的密度改变,使其对重力敏感,从而出现相应的症状及体征。

临床表现典型的BPPV发作是由患者相对于重力方向改变头位(如起床、躺下、床上翻身、低头或抬头)所诱发的、突然出现的短暂性眩晕(通常持续不超过1min)。

其他症状可包括恶心、呕吐等自主神经症状,头晕、头重脚轻、漂浮感、平衡不稳感以及振动幻视等。

诊断一、诊断标准1.相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕(通常持续不超过1min)。

2.位置试验中出现眩晕及特征性位置性眼震。

3.排除其他疾病,如前庭性偏头痛、前庭阵发症、中枢性位置性眩晕、梅尼埃病、前庭神经炎、迷路炎、上半规管裂综合征、后循环缺血、体位性低血压、心理精神源性眩晕等。

二、眼震特征(一)概述1.潜伏期:管结石症中,眼震常发生于激发头位后数秒至数十秒,而嵴帽结石症常无潜伏期。

2.时程:管结石症眼震短于1min,而嵴帽结石症长于1min。

3.强度:管结石症呈渐强-渐弱改变,而嵴帽结石症可持续不衰减。

4.疲劳性:多见于后半规管BPPV。

(二)各类BPPV位置试验的眼震特点1.后半规管BPPV:在Dix-Hallpike试验或侧卧试验(side-lying test)中患耳向地时出现带扭转成分的垂直上跳性眼震(垂直成分向上,扭转成分向下位耳),由激发头位回复至坐位时眼震方向逆转。

2.外半规管BPPV:(1)眼震分型:①水平向地性:若双侧滚转试验均可诱发水平向地性眼震(可略带扭转成分),持续时间<1min,则可判定为漂浮于外半规管后臂内的管石症。

②水平离地性:双侧滚转试验均可诱发水平离地性眼震(可略带扭转成分),若经转换手法或能自发转变为水平向地性眼震,持续时间<1 min,则可判定为漂浮于外半规管前臂内的管石症;若诱发的水平离地性眼震不可转换,持续时间≥1min,且与体位维持时间一致,则可判定为外半规管嵴帽结石症。

(2)患侧判定:滚转试验中水平向地性眼震诱发眼震强度大、持续时间长的一侧为患侧;水平离地性眼震中诱发眼震强度小、持续时间短的一侧为患侧。

当判断患侧困难时,可选择假性自发性眼震(pseudo-spontaneous nystagmus)、眼震消失平面(null plane)、低头-仰头试验(bow and lean test)、坐位-仰卧位试验(lying-down test)等加以辅助判断。

3.前半规管BPPV:在Dix-Hallpike试验或正中深悬头位试验(straight head-hanging test)中出现带扭转成分的垂直下跳性眼震(垂直成分向下,扭转成分向患耳),若扭转成分较弱,可仅表现为垂直下跳性眼震。

4.多半规管BPPV:多种位置试验可诱发相对应半规管的特征性眼震。

注:描述眼震垂直方向时,向上为指向眶上缘,向下为指向眶下缘。

眼震扭转方向是以眼球上极为标志、其快相所指的方向。

三、诊断分级(一)确定诊断1.相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕。

2.位置试验可诱发眩晕及眼震,眼震特点符合相应半规管兴奋或抑制的表现:(1)后半规管BPPV:患耳向地时出现带扭转成分的垂直上跳性眼震(垂直成分向上,扭转成分向下位耳),回到坐位时眼震方向逆转,眩晕及眼震持续时间通常不超过1min;(2)外半规管BPPV:双侧位置试验均可诱发水平向地性或水平离地性眼震。

3.排除其他疾病。

(二)可能诊断1.相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕,持续时间通常不超过1min。

2.位置试验未诱发出眩晕及眼震。

3.排除其他疾病。

注:病史符合BPPV诊断,但位置试验未诱发出眩晕及眼震,可能是BPPV已自愈或反复处于激发头位导致的疲劳现象,择期复查位置试验可能会有助于提高诊断的准确性。

(三)存在争议的综合征1.相对于重力方向改变头位后出现反复发作的、短暂的眩晕或头晕。

2.位置试验诱发出的眼震不符合相应半规管兴奋或抑制的表现、难以和中枢性位置性眼震相鉴别,或多个位置试验中出现位置性眼震、但无法确定责任半规管,或同时出现外周和中枢性位置性眼震,或位置试验中出现眩晕、但未观察到眼震。

注:存在争议的综合征是指具有位置性眩晕的症状、但可能不是BPPV 的一类疾病,包括前半规管管结石症、后半规管嵴帽结石症、多半规管管结石症等,对此类患者需要重点和中枢性位置性眩晕相鉴别。

轻嵴帽是近年来新提出的一种外周性位置性眩晕学说,可部分解释持续向地性位置性眼震(direction-changing positional nystagmus,DCPN)的产生,但尚需进一步验证。

此类眩晕多源于外半规管,其临床特征包括:双侧滚转试验中出现持续DCPN,且无潜伏期、无疲劳性;低头位及俯卧位时水平眼震向患侧,仰卧位时水平眼震向健侧,可以找到眼震消失平面。

考虑轻嵴帽时,需排除中枢病变。

检查一、基本检查BPPV的基本检查为位置试验。

二、可选检查1.前庭功能检查:包括自发性眼震、凝视眼震、视动、平稳跟踪、扫视、冷热试验、旋转试验、摇头试验、头脉冲试验、前庭自旋转试验、前庭诱发肌源性电位、主观垂直视觉/主观水平视觉等。

2.听力学检查:纯音测听、声导抗、听性脑干反应、耳声反射、耳蜗电图等。

3.影像学检查:颞骨高分辨率CT、含内听道一桥小脑角的颅脑MRI。

4.平衡功能检查:静态或动态姿势描记、平衡感觉整合能力测试以及步态评价等。

5.病因学检查:包括钙离子、血糖、血脂、尿酸、性激素等相关检查。

治疗一、耳石复位耳石复位是目前治疗BPPV的主要方法,操作简便,可徒手或借助仪器完成,效果良好。

复位时应根据不同半规管类型选择相应的方法(附录1)。

(一)手法复位1.后半规管BPPV:建议首选Epley法,其他还可选用改良的Epley 法或Semont法等,必要时几种方法可重复或交替使用。

复位后头位限制、辅助使用乳突振荡器等方法并不能明显改善疗效,不推荐常规使用。

2.外半规管BPPV:(1)水平向地性眼震(包括可转换为向地性的水平离地性眼震):可采用Lempert或Barbecue法以及Gufoni法(向健侧),上述方法可单独或联合使用。

(2)不可转换的水平离地性眼震:可采用Gufoni 法(向患侧)或改良的Semont法。

3.前半规管BPPV:可采用Yacovino法,尤其适用于患侧判断困难的患者。

4.多半规管BPPV:采用相应的复位手法依次治疗各半规管BPPV,优先处理诱发眩晕和眼震更强烈的责任半规管,一个半规管复位成功后,其余受累半规管的复位治疗可间隔1-7d进行。

注:水平离地性眼震BPPV患者眼震强度弱、持续时间短的一侧为患侧,故此时应优先处理眼震强度弱的一侧外半规管BPPV。

(二)耳石复位仪辅助复位可作为一种复位治疗选择,适用于手法复位操作困难的患者。

二、药物治疗原则上药物并不能使耳石复位,但鉴于BPPV可能和内耳退行性病变有关或合并其他眩晕疾病,下列情况可以考虑药物辅助治疗。

1.当合并其他疾病时,应同时治疗该类疾病。

2.复位后有头晕、平衡障碍等症状时,可给予改善内耳微循环的药物,如倍他司汀、银杏叶提取物等。

3.因前庭抑制剂可抑制或减缓前庭代偿,故不推荐常规使用。

三、手术治疗对于诊断清楚、责任半规管明确,经过1年以上规范的耳石复位等综合治疗仍然无效且活动严重受限的难治性患者,可考虑行半规管阻塞等手术治疗。

四、前庭康复训练前庭康复训练是一种物理训练方法,通过中枢适应和代偿机制提高患者前庭功能,减轻前庭损伤导致的后遗症。

前庭康复训练可作为BPPV患者耳石复位的辅助治疗,用于复位无效以及复位后仍有头晕或平衡障碍的病例,或在复位治疗前使用以增加患者对复位的耐受性。

如果患者拒绝或不耐受复位治疗,那么前庭康复训练可以作为替代治疗。

疗效评估一、评估指标1.主要评估指标:位置性眩晕(主观评估)。

2.次要评估指标:位置性眼震(客观评估)。

3.辅助评估指标:生活质量,最常用评估工具是头晕残障问卷(dizziness handicap inventory,DHI)。