良性阵发性位置性眩晕

- 格式:ppt

- 大小:6.92 MB

- 文档页数:42

良性位置性眩晕(BPPV)良性阵发性位置性眩晕(bening paroxysmal positional vertigo, BPPV)是由体位变化而诱发症状的前庭半规管疾病,是由多种病因引起的一种综合征。

临床上表现为头部运动在某一特定头位时诱发短暂的眩晕伴眼球震颤。

Barany(1921)首次报道本病,Dix和Hallpike 建立了Dix-Hallpike变位试验检查法,Schuknecht提出本病症状源于后半规管壶腹嵴功能异常。

本病为周围性眩晕的最常见疾患之一。

【流行病学】良性阵发性位置性眩晕的发病率在前庭外周性疾病中列为首位。

粗略估计其发病率在日本为10.7~17.3/10万(Mizukoshi等,1988),在美国约为64/10万(Froehling等,1991)。

发病年龄与病因有一定的关系。

【病因】约半数病人的病因仍不明确,半数病人的病因与下列疾病有关,或继发于下列疾病。

1. 头部外伤:头部外伤、特别是多发于轻度头颅外伤后数日及数星期,或乘车时突然加速,减速运动致颈部“挥鞭伤”等。

病毒性神经炎椎-基底动脉短暂缺血性眩晕,内耳血循环障碍。

耳部其它疾病,如中耳及乳突炎,耳部手术后,药物性耳中毒等。

【发病机制】1. 嵴顶结石病(Cupulolithiasis)学说:Schuknecht(1962,1969)提出:变性的耳石从椭圆囊斑处脱落,此种碱性颗粒沉积于后半规管的嵴顶,引起的内淋巴与嵴顶处密度不同,从而使比重发生差异(正常情况下,两处重力作用相同),导致对重力作用的异常感知。

根据半规管生理学原则,当激发的头位不变时,由于重力作用所引起的嵴顶也偏斜不变,故引起的眩晕及眼震应持续存在。

但是,实际情况是:此种眩晕或眼震仅持续数秒钟而停止,显然,眩晕及眼震并非由于重力直接作用于嵴顶所致。

另外,根据解剖位置分析,当头位处于悬垂位时,后半规管嵴顶接近于中间位置,故不可能产生重力的矢量。

但乙醇性位置性眩晕的临床表现,支持了此学说。

良性阵发性位置性眩晕良性阵发性位置性眩晕是因特定头位改变而诱发的阵发性短暂眩晕, 官病变。

亦称为管石症或耳石症。

多数病例发病并无明显诱因,而可能的诱因则多见于外 伤。

临床特点 :1、发病特点:时间性及空间(位置)性。

2、眩晕特点:持续期 -- 渐强、渐弱、短暂、可逆、疲劳 适应性(易疲劳性): 互换性(躺下、坐起均有)3、眼震特点:同眩晕特点 方向:旋转性或水平性、向地性治疗:该病药物不能治愈,手法复位有奇效。

疾病分类老年病科 疾病描述位置性眩晕分为良性阵发性位置性眩晕和中枢性位置性眩晕两类。

眩晕患者是在某一特定头位时,激发伴随有眼震的短暂阵发性眩晕,但不伴有耳鸣、耳聋 等耳宣传员症状。

症状体征1、发病突然症状的发生常与某种头位或体位活动有关。

激发头位(患耳向下)时出现眩晕症状, 眼震发生于头位变化后 3— 10s 之内,眩晕则常持续于 60s 之内,可伴恶心及呕吐。

2、眼震十分特殊在坐位训练改变至激发头位时出现一种旋转性的短暂的易疲劳的眼球震动, 时眼震为顺时针方向,右耳向下时为逆时针方向,眼睛震持续过程中,先是逐渐增强,其 后逐渐减弱,当从卧位回至坐位时,出现一种方向相反的短暂低速度眼震。

3、病程可为数小时至数周,个别可达数月或数年,眩晕可周期性加重或缓解,眩晕的成为变 化较大,严重者于头轻微活动时即出现眩晕,间歇期可无任何不适,或有头晕、眩晕发作 后可有较场时间的头重脚轻及飘浮感。

1)潜伏期:头位改变后数秒后才出现症状。

为常见的前庭末梢器 良性阵发性位置性 作耳向下4、多见于中年患者( 45— 50 岁)。

疾病病因主要是由于耳石器异位所引起,也可能与下列疾病有关或继发于下列疾病。

1、耳石病迷路老年性改变, 或退行性变椭圆囊斑变性及耳石膜脱落后进入并沉积于半规管, 别是后半规管中。

2、外伤颅脑外伤,血管病变如高血压、低血压、颈基底动脉供血障碍引起的内耳循环障碍, 特别多发于轻度头颅外伤后数天及数周,或头部加速减速运动时所致的外伤。

良性阵发性位置性眩晕健康教育

一、概述

良性阵发性位置性眩晕又称为耳石症,见于周围性前庭疾病,是最常见的源于内耳的眩晕病。

当人的头部处于某一特定位置时可诱发短暂性眩晕,并伴有眼震和自主神经症状。

二、治疗原则

1、耳石复位法及药物对症治疗,如右后半规管手法复位。

2、药物治疗主要是抑制前庭反应及减轻眩晕引发的呕吐,常用药物有甲磺酸倍他司汀等。

3、对于顽固性的良性阵发性位置性眩晕患者,可以考虑半规管填塞术和单孔神经切断术。

三、疾病预防

1、急症发作时:

①、卧床休息,减少头颈部活动,改变体位时动作缓慢;

②、监测血压,心率,有无异常变化;

③、环境安静,无噪音,无强光刺激,开窗通风,保持室内

空气清新无异味;

④、物品放于患者伸手可及处,避免取物时发生跌倒。

2、缓解后:

①、可适当运动床上活动,适应后再床边活动,逐步正常活

动,增强体质,但应注意劳逸结合。

②、保持心情舒畅,避免心情波动。

③、饮食上以清淡为主,低盐低脂饮食,戒烟酒。

④、用药指导,如有高血压等慢性疾病,遵医嘱服用药物。

⑤、耳石症患者复位后注意休息,避免剧烈活动。

四、出院指导:

1、加强饮食指导,养成良好的生活习惯,予以清淡饮食;勿

暴饮暴食。

2、保持生活规律,适当运动,注意劳逸结合,戒烟限酒。

3、正确口服药物,不能擅自停药或减量。

4、注意监测血压,定期复诊。

5、保持平和心态,避免精神紧张。

参考文献:《内科护理学》第五版拟定人:王** 审核人:修订日期:2020年月拟定日期:2020年月。

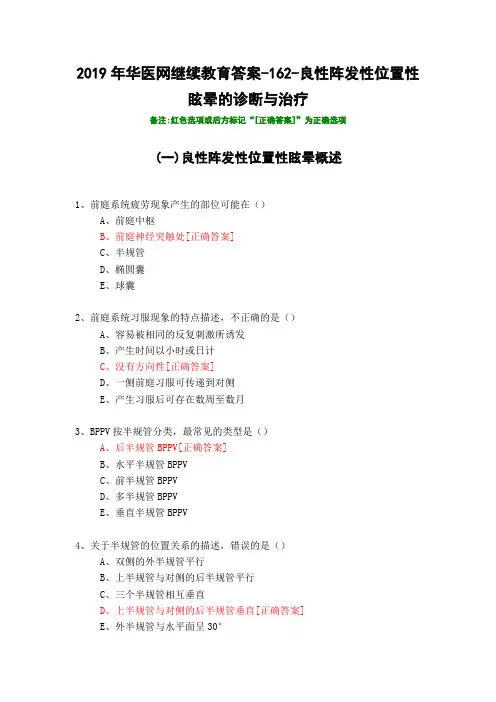

2019年华医网继续教育答案-162-良性阵发性位置性

眩晕的诊断与治疗

备注:红色选项或后方标记“[正确答案]”为正确选项

(一)良性阵发性位置性眩晕概述

1、前庭系统疲劳现象产生的部位可能在()

A、前庭中枢

B、前庭神经突触处[正确答案]

C、半规管

D、椭圆囊

E、球囊

2、前庭系统习服现象的特点描述,不正确的是()

A、容易被相同的反复刺激所诱发

B、产生时间以小时或日计

C、没有方向性[正确答案]

D、一侧前庭习服可传递到对侧

E、产生习服后可存在数周至数月

3、BPPV按半规管分类,最常见的类型是()

A、后半规管BPPV[正确答案]

B、水平半规管BPPV

C、前半规管BPPV

D、多半规管BPPV

E、垂直半规管BPPV

4、关于半规管的位置关系的描述,错误的是()

A、双侧的外半规管平行

B、上半规管与对侧的后半规管平行

C、三个半规管相互垂直

D、上半规管与对侧的后半规管垂直[正确答案]

E、外半规管与水平面呈30°。

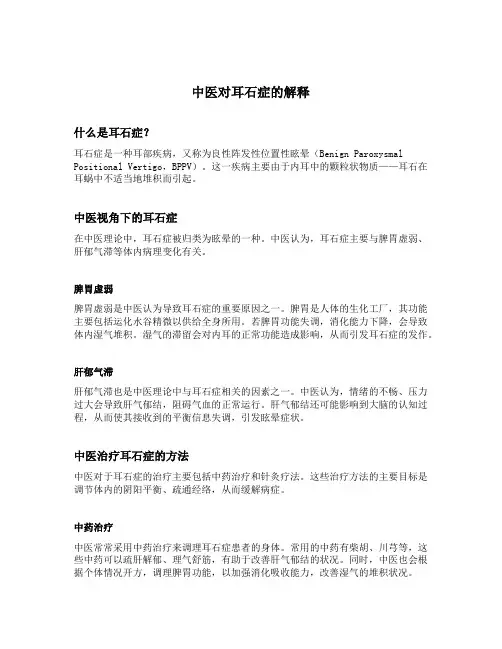

中医对耳石症的解释什么是耳石症?耳石症是一种耳部疾病,又称为良性阵发性位置性眩晕(Benign Paroxysmal Positional Vertigo,BPPV)。

这一疾病主要由于内耳中的颗粒状物质——耳石在耳蜗中不适当地堆积而引起。

中医视角下的耳石症在中医理论中,耳石症被归类为眩晕的一种。

中医认为,耳石症主要与脾胃虚弱、肝郁气滞等体内病理变化有关。

脾胃虚弱脾胃虚弱是中医认为导致耳石症的重要原因之一。

脾胃是人体的生化工厂,其功能主要包括运化水谷精微以供给全身所用。

若脾胃功能失调,消化能力下降,会导致体内湿气堆积。

湿气的滞留会对内耳的正常功能造成影响,从而引发耳石症的发作。

肝郁气滞肝郁气滞也是中医理论中与耳石症相关的因素之一。

中医认为,情绪的不畅、压力过大会导致肝气郁结,阻碍气血的正常运行。

肝气郁结还可能影响到大脑的认知过程,从而使其接收到的平衡信息失调,引发眩晕症状。

中医治疗耳石症的方法中医对于耳石症的治疗主要包括中药治疗和针灸疗法。

这些治疗方法的主要目标是调节体内的阴阳平衡、疏通经络,从而缓解病症。

中药治疗中医常常采用中药治疗来调理耳石症患者的身体。

常用的中药有柴胡、川芎等,这些中药可以疏肝解郁、理气舒筋,有助于改善肝气郁结的状况。

同时,中医也会根据个体情况开方,调理脾胃功能,以加强消化吸收能力,改善湿气的堆积状况。

针灸疗法针灸疗法在中医治疗耳石症中也有一定的应用。

通过在特定穴位上刺激,可以调节体内的气血运行,从而改善耳石症状。

常见的穴位有足三里、太冲等,这些穴位对于改善脾胃功能、缓解肝气郁结有一定的疗效。

预防耳石症的方法除了治疗耳石症,中医还注重预防该疾病的发生。

以下是一些预防耳石症的方法:1.饮食调理:保持脾胃功能正常,避免暴饮暴食、偏食,多食用易消化的清淡食物。

2.注意情绪调节:避免过度的情绪波动,及时发泄自己的情绪,保持心情舒畅。

3.适当运动:适度的运动有助于促进气血运行,减轻肝气郁结情况。

良性位置性眩晕(BPPV)良性阵发性位置性眩晕是迄今为止最常见的眩晕类型,据报道患病率为每10万人10.7至64.0例,终生患病率为2.4%。

这种眩晕的特征是短暂的旋转感觉,持续时间不到1分钟,通常是由于头部位置相对于重力的变化而引起。

眩晕症通常发生在病人上床或下床、在床上翻身、头后仰或前屈的时候。

即使偶有报告BPPV的患者存在持续性头晕和失衡,但是追问病史总是提示他们的症状随着头部位置的改变而加重。

病人会有恶心和呕吐。

BPPV的发作通常是没有已知原因的,尽管部分病例报道可能与头部创伤、长时间的平卧姿势(例如,在牙医诊室或发廊)或内耳的各种疾病有关。

BPPV通常是反复发作和自发缓解的,年复发率约为15%。

BPPV患者在日常生活活动中摔倒和受损的风险将有所增加。

特发性BPPV的患病率在老年人和妇女中增加,发病高峰在50至60岁之间,男女比例为2:1至3:1。

据报道,BPPV还与骨质减少或骨质疏松症以及血清维生素D水平下降有关——这种关联不能用年龄或性别来解释。

BPPV的基本病理生理过程包括耳石从囊性耳石的黄斑处脱落并进入半规管。

当头部相对于重力的静态位置发生变化时,耳石碎片会移动到半规管内的新位置,导致虚假的旋转感。

BPPV通常发生在后半规管,这是最依赖重力的管道,这类BPPV占所有病例的60%至90%。

然而,BPPV累及水平半规管的患者比例可能被低估了,因为累及该部位比累及后半规管更有可能自发缓解。

BPPV很少累及前半规管,可能是因为前半规管位于迷路的最上方,在那里耳石碎片不太可能被困住。

策略和证据BPPV必须与其他更严重的急性或偶发性眩晕病因相鉴别。

病史记录和神经系统检查通常可以区分中风、前庭神经炎和BPPV。

检查应包括持续性眼球震颤的眼动测试、垂直眼球错位和提示中枢原因的前庭反应模式。

据报道,这种测试对中风的诊断比计算机断层扫描或早期使用磁共振成像更准确。

如果头部相对于重力位置的变化引起BPPV的症状并引起BPPV的特征模式,则支持BPPV的诊断。

2023-11-08contents •耳石症概述•耳石症的症状与诊断•耳石症的治疗•耳石症的预防与日常护理•耳石症的最新研究进展•相关词汇解释目录01耳石症概述耳石症,又称良性阵发性位置性眩晕(BPPV),是因耳石脱落并沉积在半规管中,导致机体对重力感受异常引发的眩晕症。

定义根据耳石在半规管中的位置,可将耳石症分为后半规管耳石症、上半规管耳石症、外半规管耳石症和混合型耳石症。

分类定义与分类耳石脱落与沉积由于炎症、缺血等原因,导致椭圆囊或球囊内的耳石颗粒脱落后,进入半规管并沉积,引发机体对重力感受的异常。

半规管功能半规管是维持机体平衡的重要结构,其内淋巴液的流动需保持平衡。

当耳石沉积在半规管某处时,会打破这种平衡,引发眩晕。

发病机制流行病学耳石症可发生于各年龄段,以中年女性较多见,且具有一定的遗传倾向。

发病率根据地区和人群的不同,耳石症的发病率有所差异,但总体来说,该病在眩晕症的发病率中占据首位。

流行病学与发病率02耳石症的症状与诊断症状表现耳石症患者最常见的症状是眩晕,通常表现为突然出现的剧烈旋转感,持续时间较短,可伴有恶心、呕吐等症状。

眩晕患者可出现走路不稳、脚下虚浮感,甚至在眩晕发作时出现跌倒。

平衡障碍患者头部处于某一特定位置时,可诱发明显的眩晕感。

头位变化诱发的眩晕部分患者可出现耳鸣、听力下降、头痛等伴随症状。

其他伴随症状B CD病史采集医生会询问患者的症状表现、持续时间、诱发因素等,以初步判断是否为耳石症。

诊断性治疗对于疑似耳石症患者,医生可能会采取诊断性治疗,即通过手法或仪器诱导眩晕发作,以观察患者的反应。

前庭功能检查通过检查前庭神经系统的功能,有助于确诊耳石症,并与其他前庭疾病进行鉴别。

体格检查医生会检查患者的神经系统和耳部情况,以排除其他潜在的病因。

诊断标准与方法A与其他疾病的鉴别诊断美尼尔病01美尼尔病是一种以眩晕、听力下降和耳鸣为主要症状的疾病,与耳石症症状相似,但发病机制不同。

耳石症护理问题及措施耳石症(BPPV,良性阵发性位置性眩晕)是一种内耳疾病,其主要症状是突发的眩晕,通常在头部改变姿势时发生。

以下是针对耳石症患者的护理问题及相应的措施:1. 眩晕发作时的护理问题:-问题:突发的眩晕可能导致患者摔倒或感到不适。

-措施:-在眩晕发作时,找到一个安全的地方坐下或躺下。

-避免突然改变头部姿势,特别是俯仰或仰卧。

2. 头部姿势调整问题:-问题:患者需要避免特定的头部姿势,以减少眩晕发作的可能性。

-措施:-教育患者正确的头部姿势,特别是避免头部向后仰或向前低。

-帮助患者逐渐适应头部姿势的变化。

3. 活动和锻炼问题:-问题:患者可能因眩晕而避免进行正常的活动和锻炼。

-措施:-制定适当的锻炼计划,帮助患者逐渐增加活动水平。

-教授平衡锻炼,有助于改善耳石症引起的平衡问题。

4. 情绪和心理问题:-问题:患者可能因为频繁的眩晕发作而产生焦虑或抑郁。

-措施:-提供心理支持,鼓励患者寻求心理健康专业帮助。

-教授放松和呼吸练习,有助于缓解焦虑。

5. 药物治疗问题:-问题:医生可能会开具药物来帮助控制眩晕症状。

-措施:-确保患者理解药物的用途和副作用。

-监测药物效果,调整剂量或更换药物(需在医生指导下进行)。

6. 定期复查和监测问题:-问题:耳石症可能需要定期监测和调整治疗计划。

-措施:-定期进行专业的耳鼻喉科检查,以评估病情。

-调整治疗方案,根据患者的反馈和症状变化。

7. 康复训练问题:-问题:患者可能需要进行康复训练,以帮助适应性平衡能力。

-措施:-推荐患者参与物理治疗或康复训练。

-教授适当的平衡训练和眼动训练。

8. 饮食和水分问题:-问题:部分患者可能因眩晕而出现食欲不振或不愿意喝水。

-措施:-提供轻食或易消化的食物,以减轻不适感。

-鼓励患者逐渐增加饮水量,保持充足的水分摄入。

9. 社交和日常生活问题:-问题:眩晕可能对患者的社交和日常生活产生影响。

-措施:-提供社交支持,鼓励患者参与正常的社交活动。

良性阵发性位置性眩晕良性阵发性位置性眩晕(BPPV)是一种常见的内耳疾病,主要表现为突然发生的旋转性眩晕,特别是头部改变位置时。

本文将详细介绍BPPV的病因、症状、诊断和治疗等方面。

良性阵发性位置性眩晕是由于内耳中的钙结石脱落进入半规管引起的。

半规管是内耳的一部分,起着平衡和空间定位的作用。

当钙结石脱落时,会干扰半规管正常的运动,导致眩晕感。

BPPV的具体病因尚不明确,但与年龄相关,老年人更容易患上。

BPPV的典型症状是眩晕发作时头部改变位置。

例如,当你转动头部、抬头或低头时,会感到剧烈的旋转性眩晕。

这种眩晕通常只持续几秒钟到几分钟,但可以重复发作。

有些人还可能伴有恶心和呕吐等症状。

这种眩晕会影响日常生活,使人感到不适和困扰。

确认BPPV的诊断需要进行详细的病史询问和体格检查。

医生可能会进行头位试验来触发眩晕发作,以确定是否患有BPPV。

此外,医生还可以进行其他实验室检查,如眼震检查,来进一步确认诊断。

目前,治疗BPPV的主要方法是通过特定的头部动作来重置钙结石的位置,使其返回到内耳的恒定腔。

这些头部动作可以在医生的指导下进行,包括埃佐法(Epley maneuver)、哈纳法(Semont maneuver)和原位耳顶转位法(Liberatory maneuver)等。

这些动作的目的是通过重力帮助钙结石重新定位,从而减轻眩晕症状。

在进行头部动作治疗过程中,患者可能会经历一些短暂的眩晕发作。

这是正常现象,不必过于担心。

通常,经过几个疗程后,眩晕症状会逐渐减轻或消失。

在治疗期间,患者应避免突然转动头部,以免触发眩晕发作。

除了头部动作治疗,药物治疗也可以用于缓解BPPV的症状。

例如,医生可能会建议患者服用抗晕动药物,如安定类药物。

这些药物可以帮助减轻眩晕感和恶心。

但是,药物治疗只能暂时缓解症状,并不能治愈BPPV。

对于患有BPPV的患者来说,预防复发也非常重要。

他们应避免头部剧烈活动和过度疲劳,以减少症状的发生。