水螅的采集_培养和观察

- 格式:pdf

- 大小:20.61 KB

- 文档页数:2

淡水水螅淡水水螅的几个实验水螅在洁净缓流富水草的小河渠或小池塘中生活,附着在水生植物或其他物体上,以小的甲壳类为食。

在自然环境中,水螅的数量一般较少。

以水螅为材料开展研究和实验,必须首先进行采集和人工培养。

采集在清洁的水域中,于岸边水浅处水草丰盛的地方常有水螅分布。

在不扰动水域环境,晴天光线良好时,仔细寻觅,可看到附着在水草上完全伸展的淡褐色水螅。

采集时可连同水草放入较大的容器中,带回室内,用吸管轻轻吸出水螅,转容器培养。

培养放水螅于玻璃缸或较大的烧杯内,注入洁净的河水或井水(若用自来水时,因多含有氯,可放些水草于阳光下培养一周左右,方可使用),放入少量水草,放朝阳处,保持温度18°—22℃,每日或隔日喂一次水蚤。

喂后约6小时,清除水底的碎屑和污物。

在此环境中,水螅生长良好,很快进行出芽生殖,数量增加较快。

一般在春末夏初(温度快速转高时)或秋末冬初(温度快速转低时)的季节,水螅会产生精巢和卵巢,进行有性生殖。

如冬季来临,水螅食物缺乏,难以饲养时,可喂饱水螅,放在10°—12℃温度下,不喂食,在室内越冬。

水螅的身体逐渐缩小,体色消失,停止运动。

待次春,温度适宜,食物丰盛时,进行人工喂养,水螅很快恢复正常生长发育,开始繁殖。

实验1.水螅的运动水螅附着外物生活,身体伸展,触手伸长,不时缓慢摆动,借以捕食。

水螅时时在移动位置,经常进行滑动。

观察时,可在水螅附着的玻缸或玻杯的壁上,于其基盘附着处,以色笔画点标记(每组可标记10条水螅)。

每隔1—2小时,观察一次,记录它们的移动距离和方向,24小时后,计算出一天移动的距离,再统计一日平均移动距离。

注意,水螅运动的方向有无规律?水螅身体大小(可测体长)与移动距离有无关系?思考其原因何在?在经常观察中,能否看到水螅的尺蠖式运动?翻筋斗运动?基盘分泌气泡上浮运动?可描述各种运动的过程,记录所需时间。

2.水螅的触手数目统计成体的水螅一般具有多少条触手(需要统计数十条水螅或上百条)?自然环境中生活的水螅的触手数(采得水螅立即统计每条所具有的触手数)与人工饲养的水螅触手数分别统计,比较二者有无差别?为什么?分水螅为二组,每组10条。

实验22水螅生物学研究实验22 水螅生物学研究一、实验目的1.学习培养水螅。

2.观察水螅的行为与习性,探讨水螅生存的最适条件。

3.研究水螅的形态结构与生命活动的关系。

4.学习动物个体一般生物学的研究方法。

5.初步学习查阅文献及设计实验的方法。

二、实验材料活水螅、活饵(水蚤、水丝蚓等)。

三、实验器具与药品1.器具由同学根据实验设计自行准备,如:显微镜、放大镜、解剖针、镊子、吸管、培养缸、培养皿、载玻片、盖玻片、刀片等。

2.药品洗衣粉、食盐、谷胱甘肽等。

四、实验内容与操作实验前同学查阅文献、资料,就解决以下某些问题或其他生物学问题提出实验设计方案,然后实施,并报告实验结果。

(一)水螅的培养了解水螅的生活环境以及食物、温度、水质等因素对水螅生长、繁殖的影响。

(二)观察水螅的行为与习性1.运动水螅营附着生活,但能通过身体和触手作各种运动,最为常见的是收缩、伸展运动。

注意观察,在什么情况下水螅进行尺蠖样运动、翻跟斗运动、或在附着物上滑行、或倒悬于水中。

2.摄食(1)观察在不同饥饿状态下,水螅遇到食物时的反应,并注意观察其摄食行为。

(2)观察水螅对不同食物的反应。

3.生殖与再生(1)无性繁殖行为观察。

(2)有性繁殖行为观察。

(3)再生行为观察。

4.对刺激的反应(1)观察水螅对不同刺激的反应。

(2)观察水螅离体触手对刺激的反应。

(三)实验设计提示1.选择实验组合(1)不同饵料、投喂量喂养水螅的对比试验。

(2)不同水质、换水方法和次数对水螅生长的影响。

(3)pH值、温度变化对水螅生殖的影响。

(4)水螅对外界刺激(如洗衣粉、食盐、谷胱甘肽等)的反应。

2.实验计划书及其他(1)实验计划书中应包括:目的、材料、器具、步骤及预期结果等内容。

(2)在设计实验时应注意设置重复实验及实验对照组,以减少实验误差对实验结果的影响。

五、作业与思考题(1)培养获得一定数量的水螅。

(2)以小论文形式报告实验结果。

附录:水螅的采集、培养和装片1.采集采集水螅以夏秋两季最为适宜,尤其是3-4月间,水螅的增殖较盛。

济南版观察水螅实验报告

班级姓名时间

目的要求:1说出水螅的形态结构特点

2、描述水螅的捕食特点。

材料器具:水螅,水蚤,水螅的纵切,显微镜,放大镜,培养皿,吸管,清水。

方法步骤:

1、用吸管吸去水螅,放在盛有清水的培养皿中,静置几分钟。

2、用放大镜观察水系的外部形态。

3、用吸管吸取数个水蚤并注入盛有水螅的培养皿中,用放大镜观察水螅捕食水蚤的过程。

4、对照图2.2-3,在低倍镜下观察水螅的纵切片。

小组讨论:

1、描述水螅的形态特点:

2、水螅是如何捕食的?

3、水螅的体壁和消化腔各有和特点?。

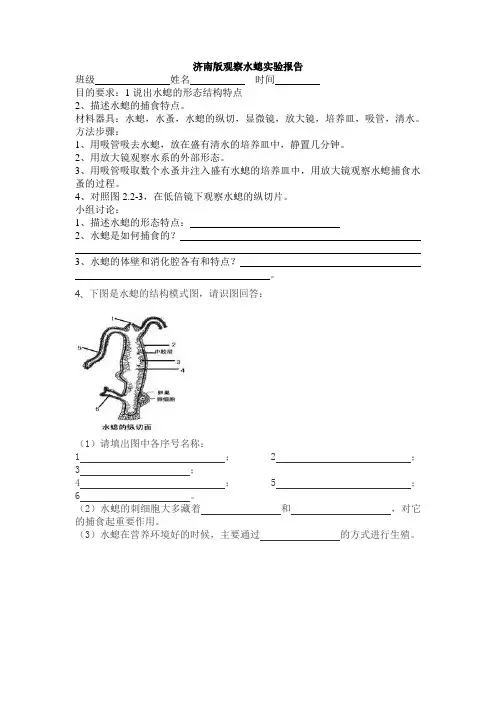

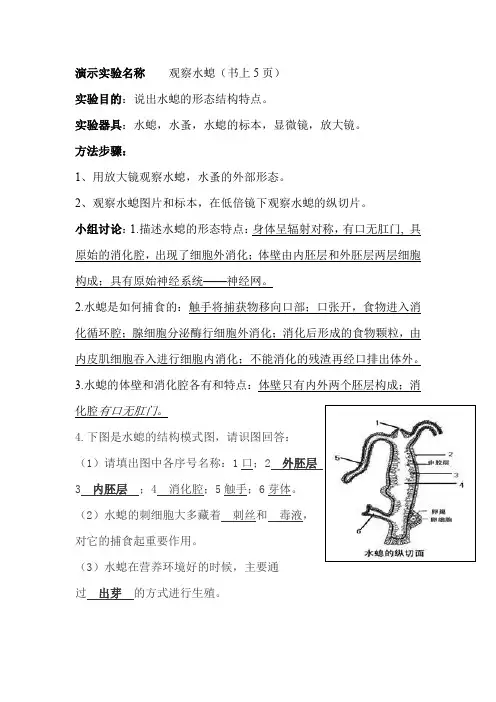

4、下图是水螅的结构模式图,请识图回答:

(1)请填出图中各序号名称:

1 ;

2 ;

3 ;

4 ;

5 ;

6 。

(2)水螅的刺细胞大多藏着和,对它的捕食起重要作用。

(3)水螅在营养环境好的时候,主要通过的方式进行生殖。

水螅实验报告

实验目的:

通过对水螅的观察,了解其生活习性和行为特征。

实验材料:

1. 水螅样本

2. 显微镜

3. 平板玻璃

4. 显微镜玻璃片

5. 滴管

实验步骤:

1. 将水螅样本置于容器中,并加入适量水分。

2. 使用滴管将水螅样本取出,并放置在平板玻璃上。

3. 使用显微镜观察水螅的外部形态特征,包括身体结构、颜色、大小等。

4. 注意观察水螅的运动方式和速度。

5. 使用显微镜玻璃片将水螅盖住,并继续观察其行为特征。

6. 观察水螅的食物摄入方式和食性,包括摄食部位和食物品种。

7. 记录观察到的水螅行为和特征。

实验结果:

1. 水螅的身体呈细长形,约有几毫米至一厘米长,呈透明或灰白色。

2. 水螅以划动身体尾巴的方式前进,速度较快。

3. 水螅在显微镜玻璃片下有一定的障碍,会反复碰撞玻璃片。

4. 水螅通过伸展其口器来摄取食物,通常以浮游生物为食。

5. 水螅在摄取食物后会停止移动,集中摄取食物。

结论:

水螅是一种透明或灰白色的细长形动物,主要以浮游生物为食。

其通过划动身体尾巴的方式前进,速度较快,但在显微镜玻璃片下会受到一定的障碍。

水螅具有较强的觅食能力,并能通过伸展口器摄取食物。

该实验的结果有助于加深对水螅的了解,为进一步研究其生态和行为提供参考。

演示实验名称观察水螅(书上5页)

实验目的:说出水螅的形态结构特点。

实验器具:水螅,水蚤,水螅的标本,显微镜,放大镜。

方法步骤:

1、用放大镜观察水螅,水蚤的外部形态。

2、观察水螅图片和标本,在低倍镜下观察水螅的纵切片。

小组讨论:1.描述水螅的形态特点:身体呈辐射对称,有口无肛门, 具原始的消化腔,出现了细胞外消化;体壁由内胚层和外胚层两层细胞构成;具有原始神经系统——神经网。

2.水螅是如何捕食的:触手将捕获物移向口部;口张开,食物进入消化循环腔;腺细胞分泌酶行细胞外消化;消化后形成的食物颗粒,由内皮肌细胞吞入进行细胞内消化;不能消化的残渣再经口排出体外。

3.水螅的体壁和消化腔各有和特点:体壁只有内外两个胚层构成;消。

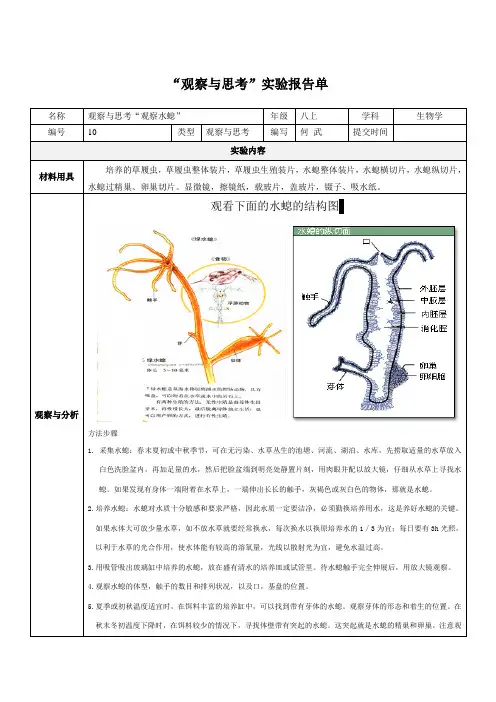

“观察与思考”实验报告单

名称观察与思考“观察水螅”年级八上学科生物学编号10 类型观察与思考编写何武提交时间

实验内容

培养的草履虫,草履虫整体装片,草履虫生殖装片,水螅整体装片,水螅横切片,水螅纵切片,材料用具

水螅过精巢、卵巢切片。

显微镜,擦镜纸,载玻片,盖玻片,镊子、吸水纸。

观看下面的水螅的结构图

观察与分析

方法步骤

1. 采集水螅:春末夏初或中秋季节,可在无污染、水草丛生的池塘、河流、湖泊、水库,先捞取适量的水草放入

白色洗脸盆内,再加足量的水,然后把脸盆端到明亮处静置片刻,用肉眼并配以放大镜,仔细从水草上寻找水

螅。

如果发现有身体一端附着在水草上,一端伸出长长的触手,灰褐色或灰白色的物体,那就是水螅。

2.培养水螅:水螅对水质十分敏感和要求严格,因此水质一定要洁净,必须勤换培养用水,这是养好水螅的关键。

如果水体大可放少量水草,如不放水草就要经常换水,每次换水以换原培养水的1/3为宜;每日要有3h光照,

以利于水草的光合作用,使水体能有较高的溶氧量,光线以散射光为宜,避免水温过高。

3.用吸管吸出玻璃缸中培养的水螅,放在盛有清水的培养皿或试管里。

待水螅触手完全伸展后,用放大镜观察。

4.观察水螅的体型,触手的数目和排列状况,以及口,基盘的位置。

5.夏季或初秋温度适宜时,在饵料丰富的培养缸中,可以找到带有芽体的水螅。

观察芽体的形态和着生的位置。

在

秋末冬初温度下降时,在饵料较少的情况下,寻找体壁带有突起的水螅。

这突起就是水螅的精巢和卵巢。

注意观。

探究双头无基盘水螅其形成原因水螅(Hydra)是最原始的刺细胞动物(Cnidari-a),是动物学教学以及发育生物学等科学研究常用的模式生物之一。

通过纵切水螅可获得双头水螅和多头多基水螅。

在水螅培养过程中,用哲水蚤(Calanoida)喂水螅,有时可见具畸形触手的水螅。

水螅体仅有 2 层细胞,但不同体区的组织特性有明显区别。

例如,垂唇至出芽区的内胚层细胞较厚,内胚层细胞主要由腺细胞和内皮肌细胞构成,是水螅消化、吸收营养及细胞增殖的主要场所,该区域吸收的营养物质通过细胞迁移传递至触手、茎区及外胚层。

茎区内胚层细胞是一些老化的即将被淘汰的细胞,外形观察比较透明。

老化细胞从触手末端和基盘反口孔处脱落。

在培养水螅的过程中,曾发现多头或多基盘的个体,以及带有畸形触手的个体,但双头无基盘水螅迄今未见报道。

笔者于 2012 年 3 月在检查水螅时发现 1 例双头无基盘水螅,为探究其形成原因,本实验采用嫁接方法,探索人工产生双头无基盘水螅的途径,并对其发育过程进行了跟踪观测,为水螅形态形成机理的研究提供参考。

1 材料与方法1.1 水螅的采集与培养本实验使用的普通水螅(Hydra vulgaris Pallas,1766)采自珠江支流东江惠州市区江段水域,为单系无性繁殖的群体,室温培养(25±2)℃,空调控温。

每天饲以水蚤,每 24 h换 1 次水。

1.2 嫁接前准备取无芽体水螅 28 条,饥饿处理 24 h。

准备 1 号昆虫针、手术刀片、眼科镊、载玻片、直径 3.5 cm 的培养皿和0.5 cm×0.5 cm 的塑料片,洗净后置于60℃烘箱中烘干备用。

1.3 嫁接操作取 2 条水螅置于载玻片上,体视显微镜下分别在水螅胃区横切为二,保留带触手的体段。

用眼科镊取 1 块塑料片穿在昆虫针中部,镜下从 1 条水螅体段的垂唇穿入,切口处穿出,再从另 1 条水螅体段切口处穿入,从垂唇处穿出,再取塑料片穿入针内。

初中生物水螅教案

教学内容:水螅的结构、生活习性和生态意义

教学目标:

1. 了解水螅的生活习性和结构特点;

2. 掌握水螅在生态系统中的作用;

3. 培养学生动手实验和观察的能力。

教学重点:水螅的结构和生活习性

教学难点:水螅的生态意义

教学准备:实验用水槽、水螅标本、显微镜、PPT课件等

教学过程:

一、导入(5分钟)

1. 利用图片或视频展示水螅的外部特征和生活环境,引起学生的兴趣。

2. 引导学生讨论水螅在生态系统中的作用。

二、学习(15分钟)

1. 讲解水螅的结构和生活习性,包括水螅的体长呈扁平状,头部有一对感觉器官等。

2. 引导学生观察水螅标本,利用显微镜观察水螅的微观结构。

三、实验(20分钟)

1. 利用实验用水槽,放入水螅标本,观察其在水中的活动习性。

2. 让学生自行设计实验,观察水螅对水质的净化作用。

四、总结(5分钟)

1. 让学生总结水螅的结构和生活习性。

2. 引导学生思考水螅在生态系统中的作用,并讨论其对环境的影响。

五、拓展(10分钟)

1. 让学生自行查找相关资料,了解其他有关水螅的知识。

2. 鼓励学生探索水螅在生态保护中的应用价值。

六、作业布置:组织学生撰写关于水螅的观察实验报告或论文。

教学反思:通过本节课的教学,学生不仅了解了水螅的结构和生态意义,还培养了观察和实验的能力,激发了学生的科学探究兴趣。

希望学生在今后的学习中能够加深对水螅的了解,并将所学知识应用于实际生活和环境保护中。

作者: 车明常;潘胜眉

出版物刊名: 苏州教育学院学报

页码: 14-15页

主题词: 水螅纲;腔肠动物门;扬州瘦西湖;分布量;Hydra;分布点;水温控制;农校;水螅体;越冬期间

摘要:<正> 水螅(Hydra)是腔肠动物门水螅纲的重要代表动物,也是动物学教学中必不可少的实验材料,因此,对于水螅的采集和饲养就有着一定的意义。

近几年来,我们对水螅的分布做了一些初步地调查,对水螅的采集和饲养也做了一些实际的工作,积累了点滴的经验,现提供同志们参考。

一、水螅的分布和采集:据有关报导及我们的实地调查来看,水螅在我国的分布是比较广的,就江苏来说,南京、扬州、淮阴等地都有水螅的分布,其中扬州瘦西湖中的水螅分布量为最多。

苏州市也有水螅分布,据我们了解苏州师专、苏州蚕专和苏州农校分别在常熟、浒关和苏州近郊,都采集到水螅。

去年我们在苏州近郊也发现了水螅的分布点,但数量不太多。

据我们的实践来看:。

一、实验目的1. 了解水螅的生物学特性及培养方法;2. 掌握水螅的培养过程,为后续实验提供基础材料。

二、实验材料1. 水螅:褐水螅(Hydra fusca);2. 培养容器:玻璃缸、塑料杯等;3. 培养基:自来水、池塘水、马粪水等;4. 实验工具:离心机、剪刀、镊子、酒精灯等;5. 食物:瘦牛肉、蚌肉、螺肉、鱼虫等。

三、实验方法1. 培养基制备:(1)藻类培养法:取池塘、沟渠中带有绿藻的水,用离心机收集绿藻成团,加入培养容器中。

将瘦牛肉或蚌肉、螺肉用水煮沸10分钟,用冷水清洗数次后加入培养容器中。

将鱼虫加入培养容器中。

肉类在半个月左右就得取出来,以防水质变臭,过一周左右再重新放入;如果藻类长满缸壁可用刀刮下,搅和打碎后再投入培养容器中。

(2)马粪水培养法:按马粪1市斤,泥土2市斤、水15市斤的比例,先在容器内放泥土,次加马粪,再加水,保持在15—18℃,放置15天左右。

用细筛或细纱布过滤2次,滤波静置一夜后取其上清夜,煮沸10分钟,冷却后备用。

同时取马粪水一份,加水5—10倍(若用自来水时需放置24小时后方可使用),然后加入鱼虫。

2. 水螅培养:(1)将褐水螅放入培养容器中,加入适量培养基;(2)保持培养容器清洁,定期清理残留的食物残渣;(3)观察水螅的生长情况,记录数据;(4)适时更换培养基,保证水螅的正常生长。

四、实验结果与分析1. 培养基选择:通过对比藻类培养法和马粪水培养法,发现两种方法均能培养水螅。

藻类培养法更适合大规模培养,而马粪水培养法更适合小规模培养。

2. 水螅生长情况:在适宜的培养条件下,水螅生长良好,体长可达三四倍,触手数量稳定,且可观察到水螅进行出芽生殖。

3. 食物选择:瘦牛肉、蚌肉、螺肉等食物可满足水螅的生长需求。

但肉类需定期更换,以免水质变差。

五、实验结论1. 水螅可在适宜的培养条件下进行培养,为实验提供基础材料;2. 藻类培养法和马粪水培养法均适用于水螅的培养,可根据实际需求选择合适的方法;3. 水螅生长情况良好,可进行出芽生殖。

观察水螅的实验步骤引言:水螅是一种生活在淡水中的小型节肢动物,它们常常被用来进行实验研究。

观察水螅的实验可以帮助我们了解它们的生理特征、行为习性以及对环境的适应能力。

下面将介绍观察水螅的实验步骤。

实验目的:通过观察水螅,了解其生活习性和行为特征,探究其对环境变化的适应能力。

实验材料:1. 水螅:从自然环境中捕捉或从实验室养殖中获取。

2. 显微镜:用于放大观察水螅的细节。

3. 显微镜载玻片和盖玻片:用于制作显微镜样品。

4. 水槽或玻璃容器:用于观察水螅的行为和生活习性。

5. 壁挂式温度计:用于测量水槽中的水温。

实验步骤:1. 准备工作:a. 将水螅放置在适宜的水槽中,确保水槽的水温适宜,一般为20-25摄氏度。

b. 将显微镜调整到合适的倍数,以便观察水螅的细节。

2. 观察水螅的外部形态:a. 将一只水螅放置在显微镜载玻片上,加上盖玻片。

b. 调整显微镜镜头,使其对准水螅的身体部分。

c. 仔细观察水螅的外部形态,包括身体颜色、形状、触角、鳃等特征。

3. 观察水螅的运动行为:a. 将水螅放置在水槽中,观察其游动的方式和速度。

b. 观察水螅的觅食行为,包括如何捕食和吞食猎物。

c. 注意观察水螅在水中的停留时间和游动方向的变化。

4. 观察水螅的呼吸行为:a. 在水槽中加入少量水螅,观察其呼吸时的表现。

b. 注意观察水螅在水中的呼吸节奏和呼吸器官的运动。

c. 可以通过显微镜观察水螅的鳃的运动情况。

5. 观察水螅的繁殖行为:a. 将一对水螅放置在水槽中,观察其繁殖行为。

b. 注意观察水螅的交配过程和产卵行为。

c. 观察水螅的卵的孵化情况和幼体的发育过程。

6. 观察水螅对环境变化的适应能力:a. 在水槽中改变水温、光照条件或水质等环境参数。

b. 观察水螅对这些环境变化的反应和适应能力。

c. 注意观察水螅的生理指标是否发生变化,如呼吸、运动速度等。

结论:通过观察水螅的实验,我们可以了解到水螅的外部形态、运动行为、呼吸行为、繁殖行为以及对环境变化的适应能力。

一、实验目的1. 熟悉腔肠动物的主要特征。

2. 掌握腔肠动物实验操作方法。

3. 培养学生的动手能力和观察能力。

二、实验原理腔肠动物是最低等的多细胞动物,其主要特征是生活在水中,身体呈辐射对称,体壁由内胚层、外胚层和中胶层构成,体内有消化腔,有口无肛门。

本实验通过观察腔肠动物水螅的形态结构,了解其特征。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:水螅、解剖镜、镊子、剪刀、解剖盘、生理盐水、显微镜、载玻片、盖玻片。

2. 实验仪器:解剖镜、显微镜、酒精灯、烧杯、培养皿。

四、实验步骤1. 准备实验材料(1)将水螅放入培养皿中,用生理盐水清洗,去除杂质。

(2)用解剖镜观察水螅的形态结构。

2. 解剖水螅(1)用解剖针在离水螅头部较近的地方,沿着体壁纵向剪开,注意不要剪断水螅。

(2)将剪开的水螅放入解剖盘中,用生理盐水冲洗,去除内脏。

(3)观察水螅的内胚层、外胚层和中胶层。

3. 观察水螅的消化腔(1)用解剖镜观察水螅的消化腔,注意消化腔的位置、大小和形状。

(2)观察消化腔内的食物和消化情况。

4. 观察水螅的口和触手(1)用解剖镜观察水螅的口和触手。

(2)观察触手的数量、形状和颜色。

5. 观察水螅的生殖器官(1)用解剖镜观察水螅的生殖器官。

(2)观察生殖器官的位置、形状和大小。

6. 观察水螅的肌肉组织(1)用解剖镜观察水螅的肌肉组织。

(2)观察肌肉组织的分布和形状。

7. 观察水螅的神经系统(1)用解剖镜观察水螅的神经系统。

(2)观察神经系统的分布和形状。

8. 实验结果记录(1)将观察到的水螅的形态结构、消化腔、口和触手、生殖器官、肌肉组织和神经系统等特征记录在实验报告上。

(2)将实验过程中的发现和疑问记录在实验报告上。

五、实验注意事项1. 实验过程中要轻拿轻放实验材料,避免损伤。

2. 实验操作要规范,避免交叉污染。

3. 实验过程中要注意安全,防止意外伤害。

4. 实验结束后,将实验材料清理干净,保持实验室整洁。

六、实验总结通过本次实验,我们了解了腔肠动物的主要特征,掌握了腔肠动物实验操作方法。

观察与思考

观察水族箱或烧杯中的水螅,看看它们的身体结构有什么特

点。

用滴管吸取两三个活水蚤,在水螅正上方2厘米处,将水蚤

从滴管中轻轻推出,观察水螅的捕食过程(也可以观看水螅捕食

的录像)。

讨论:

1.水螅的身体能分出背面和腹面,左侧和右侧吗?这样的体

形与捕食有什么关系?

2.水螅怎样捕食水蚤?推测它是如何将水蚤消化的?

参考答案

1.水螅的身体不能分出背面和腹面,也不能分出左侧和右侧,只能分出有口的一面和与口相对的一面。

这样的体形可以感知和捕捉来自各个方向的猎物。

2.饥饿状态的水螅,触手伸得比平时长很多,水螅利用触手捕食水蚤并将水蚤送入口中。

水螅身体内的消化腔有细胞分泌的用于消化得酶,可将水蚤消化为小的食物颗粒,然后它们再被细胞进一步消化,没有消化的残渣经口排出体外。