第三章 中医外科的辨病与辨证1-4

- 格式:ppt

- 大小:322.50 KB

- 文档页数:60

第一章中医外科学发展概略中医外科学发展简史:1.殷商期间出土的甲骨文已有外科病的记录,周朝《周礼天官》中所记录“疡医”即外科医生。

2.春秋战国期间的《五十二病方》是我国现存最早的医书。

3.《灵枢》篇中人体不一样部位的痈疽17 种,《素问 .生气通天论》记录多种外治法,最早提出用截趾手术治疗脱疽。

4.外科始祖华佗,第一个应用麻沸散作为浑身麻醉剂,进行死骨剔除术,剖腹术。

5.两晋南北朝,葛洪《肘后备急方》提出海藻治瘿;狂犬脑组织外服伤口治疗狂犬咬伤。

▲6 .第一部外科专著:南齐龚庆宣《刘涓子鬼遗方》,主要内容是痈疽的鉴识诊疗等治疗,载有内治外治处方 140 个,最早记录用局部有无“颠簸感”辨脓,并开创水银膏治疗皮肤病。

7.隋朝 .巢元方《诸病源候论》为现存最早的病因病机专著,记录结扎血管,切除术,肠吻合术的腹部手术治疗。

8.唐 .孙思邈《千金要方》为最早的临床适用百科全书,该书提出了整腹下颌关节脱位、葱管导尿、脏器治疗法如夜盲症的治疗。

9.王焘《外台机密》载方600 余首,许多为外科方子。

10. 宋 .王怀隐《太平圣惠方》记录了痔、痈、皮肤病、瘰痢的外壳证治,“五善七恶”学说,扶正祛邪内消托里砒剂治疗痔核。

11.金元 .危亦林《世医生得效方》创伤科专著,提出对脊柱骨折采纳悬吊复位法。

12.汪机《外科理例》主张外科治疗“以消为贵,以托为畏”,并开创玉真散治疗破伤风。

13.陈司成《霉疮密录》为第一部梅毒病专著,提出用砷汞的治疗方法。

14. 烧伤——重要治疗法,润湿裸露法高位肛瘘——切开挂线法混淆痔——内剥外扎术内痔消痔灵硬化剂系统性红斑狼疮——雷公藤制剂▲中医外科学主要学术派别正宗派——明朝.陈实功《外科正宗》:重视脾胃;主张应用外治法和进行外科手术;治法有熏、洗‘熨照‘湿敷等,并记录手术方法14 种全生派——清朝.王维德《外科证治全生集》:学术思想“阴虚阳实”论;创办了外科证治中以阴阳为核心的辩证论治法例;对阴疽的治疗提出以“阳和通腠,温补气血”法例,主张以消为贵,以托为畏;反对滥用刀针创用阳和汤。

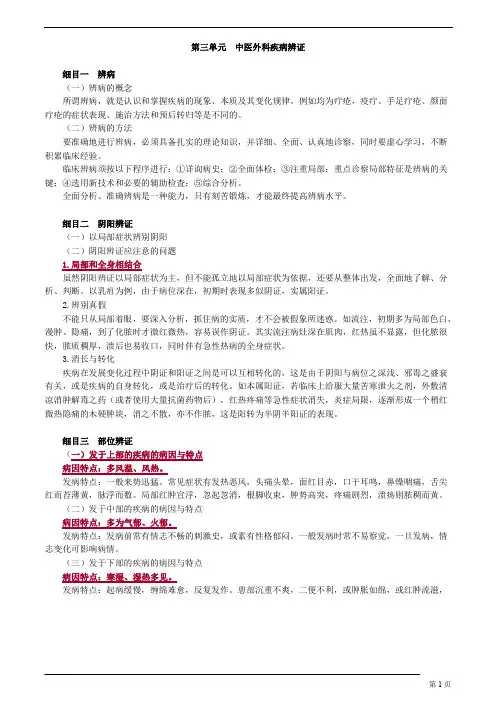

第三单元中医外科疾病辨证细目一辨病(一)辨病的概念所谓辨病,就是认识和掌握疾病的现象、本质及其变化规律。

例如均为疔疮,疫疔、手足疔疮、颜面疔疮的症状表现、施治方法和预后转归等是不同的。

(二)辨病的方法要准确地进行辨病,必须具备扎实的理论知识,并详细、全面、认真地诊察,同时要虚心学习,不断积累临床经验。

临床辨病须按以下程序进行:①详询病史;②全面体检;③注重局部:重点诊察局部特征是辨病的关键;④选用新技术和必要的辅助检査;⑤综合分析。

全面分析、准确辨病是一种能力,只有刻苦锻炼,才能最终提高辨病水平。

细目二阴阳辨证(一)以局部症状辨别阴阳(二)阴阳辨证应注意的问题1.局部和全身相结合虽然阴阳辨证以局部症状为主,但不能孤立地以局部症状为依据,还要从整体出发,全面地了解、分析、判断。

以乳疽为例,由于病位深在,初期时表现多似阴证,实属阳证。

2.辨别真假不能只从局部着眼,要深入分析,抓住病的实质,才不会被假象所迷惑。

如流注,初期多为局部色白、漫肿、隐痛,到了化脓时才微红微热,容易误作阴证。

其实流注病灶深在肌肉,红热虽不显露,但化脓很快,脓质稠厚,溃后也易收口,同时伴有急性热病的全身症状。

3.消长与转化疾病在发展变化过程中阴证和阳证之间是可以互相转化的,这是由于阴阳与病位之深浅、邪毒之盛衰有关,或是疾病的自身转化,或是治疗后的转化。

如本属阳证,若临床上给服大量苦寒泄火之剂,外敷清凉消肿解毒之药(或者使用大量抗菌药物后),红热疼痛等急性症状消失,炎症局限,逐渐形成一个稍红微热隐痛的木硬肿块,消之不散,亦不作脓,这是阳转为半阴半阳证的表现。

细目三部位辨证(一)发于上部的疾病的病因与特点病因特点:多风温、风热。

发病特点:一般来势迅猛。

常见症状有发热恶风,头痛头晕,面红目赤,口干耳鸣,鼻燥咽痛,舌尖红而苔薄黄,脉浮而数。

局部红肿宣浮,忽起忽消,根脚收束,肿势高突,疼痛剧烈,溃疡则脓稠而黄。

(二)发于中部的疾病的病因与特点病因特点:多为气郁、火郁。

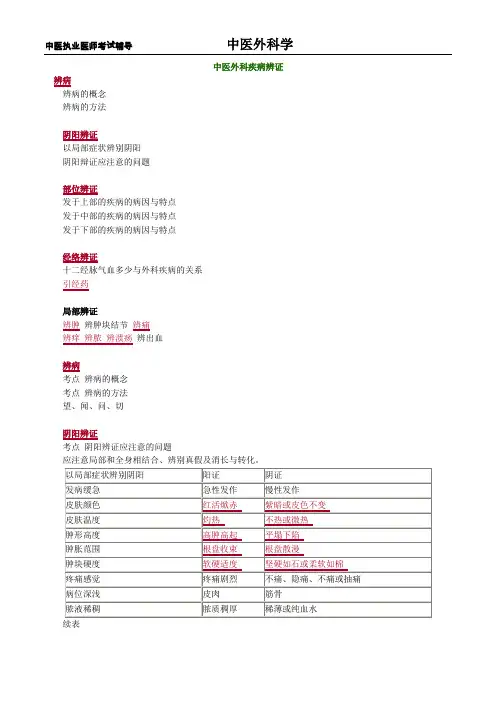

中医外科疾病辨证辨病辨病的概念辨病的方法阴阳辨证以局部症状辨别阴阳阴阳辩证应注意的问题部位辨证发于上部的疾病的病因与特点发于中部的疾病的病因与特点发于下部的疾病的病因与特点经络辨证十二经脉气血多少与外科疾病的关系引经药局部辨证辨肿辨肿块结节辨痛辨痒辨脓辨溃疡辨出血辨病考点辨病的概念考点辨病的方法望、闻、问、切阴阳辨证考点阴阳辨证应注意的问题应注意局部和全身相结合、辨别真假及消长与转化。

续表以局部症状辨别阴阳阳证阴证病程长短病程较短病程较长全身症状初期常伴形寒发热、口渴、纳呆、大便秘结、小便短赤、溃后渐消初期无明显症状,酿脓期常有骨蒸潮热、颧红,或面色(白光)白、神疲自汗、盗汗,溃后尤甚。

预后顺逆易消、易溃、易敛,多顺难消、难溃、难敛,多逆部位辨证考点发于上部的疾病的病因与特点考点发于中部的疾病的病因与特点考点发于下部的疾病的病因与特点经络辨证考点十二经脉气血多少与外科疾病的关系手足阳明经为多气多血之经;手足太阳、厥阴经为多血少气之经;手足少阳、少阴、太阴为多气少血之经。

※考点引经药手太阳经:黄柏、藁本;足太阳经:羌活;手阳明经:升麻、石膏、葛根;(手阳明大肠,止泻)足阳明经:升麻、石膏、白芷;(足阳明胃,消肿排脓)手少阳经:柴胡、青皮(中)、连翘、地骨皮(上)、附子(下);足少阳经:柴胡、青皮;手太阴经:升麻、桂枝、白芷、葱白;足太阴经:升麻、苍术、白芍;手厥阴经:柴胡、丹皮;足厥阴经:柴胡、青皮、川芎、吴茱萸;手少阴经:黄连、细辛;足少阴经:独活、细辛、知母。

局部辨证※考点辨肿考点辨肿块结节肿块是指体内比较大的或体表显而易见的肿物,如腹腔内肿物或体表较大的肿瘤等。

而较小触之可及的称之为结节,主要见于皮肤或皮下组织。

辨肿块结节时应注意大小、形态、质地、活动度、位置、界限、有无疼痛及其内容物。

考点辨痛热痛皮色掀红,灼热疼痛,遇冷则痛减。

见于阳证疮疡。

寒痛皮色不红,不热,酸痛,得温则痛缓。

见于脱疽、寒痹等。

中医外科罕有病辨病辩证留意:临床中医诊病要临证察机,以下仅供参考切莫生搬硬套!一.阑尾炎中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“转移性右下腹痛xx小时”入院,伴发烧.恶心吐逆,纳呆,口渴欲饮,小便短赤,大便干结,舌红苔黄腻,脉玄滑数,四诊合参,当属故国医学“肠痈”领域,病位在大肠.患者平昔嗜食生冷.油腻,毁伤脾胃,导致肠道功效掉调,糟粕积滞,湿热内生,积结肠道而成痈,证属湿热证.湿热之邪蕴于肠道,热盛肉腐蚀而为痈故见腹痛;高热口渴.舌红苔黄腻均为湿热蕴结之象.本病可与石淋(有输尿管结石)相辨别:石淋发生发火时腰腹绞痛,痛引前阴,可见小便涩痛频急,或伴随排尿中止.尿血.中医诊断:肠痈,湿热证治法方药:大黄牡丹汤加减,大黄12克牡丹皮3克桃仁9克冬瓜仁30克芒硝9克二.胆囊炎.胆囊结石中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“重复右上腹痛xx再发xx”入院,胁肋胀痛,触痛显著而拒按,或牵引肩背,伴发烧或不发烧.恶心吐逆,纳呆,口干口苦,身目微黄,小便短赤,大便干结,舌红苔黄腻,脉玄滑数,四诊合参,当属故国医学“胁痛”领域,病位在肝胆涉及脾胃,病性属实.患者平昔嗜食生冷.油腻,外邪入侵,故见发烧恶寒,湿热蕴结于肝胆,肝络掉和,胆不疏泄故胁痛而口苦,;湿热中阻,乃至胸闷纳呆,恶心吐逆;肝开窍于目,怒气上炎故目赤;湿热交蒸,胆液不循常道而外溢,故见目黄身黄;湿热下注膀胱则尿黄.舌苔黄腻脉玄滑数均为肝胆湿热之征.本病可与胃脘痛相辨别:胁痛胃脘痛均有肝郁的病机.胃脘痛病位在胃脘,兼有嗳气频作.吞酸闹热热烈繁华等胃掉和降症状.胁痛病位在胁肋部,伴随口苦.目眩等少阳经的症状.中医诊断:胁痛,肝胆湿热证治法方药:清热利湿,理气通络.方用龙胆泻肝汤汤加减,龙胆草9克黄芩15克泽泻9克川木通9克当归15 生地黄15克柴胡12克甘草6克车前子15克金钱草15克郁金15克三.疝气中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“发明xx腹股沟区可复性肿块xx”入院,伴乏力.动则汗出,小便短涩不畅,舌淡边有齿痕苔薄白,脉弱无力,四诊合参,当属故国医学“狐疝”领域,本病责之于中气衰弱.患者年迈体衰,或劳顿过度,劳则气耗,故气虚下陷而见腹股沟或阴囊肿胀偏痛;气虚不克不及统御,遇劳气虚更甚,肿块偏有大小,卧则入腹中,立则凸显于体表,重复发生发火;少腹手下坠感,小便短涩不畅,舌淡边有齿痕,买弱无力均为气虚之象.本病可与腹痛相辨别:腹痛的部位是在胃脘以下.耻骨毛际以上,常伴随意秘.泄泻等肠道症状,病变规模较广,以此为鉴.中医诊断:狐疝,中气下陷证治法方药:益气举陷.补中益气汤加减,黄芪15克人参15克白术10克炙甘草15克当归10克陈皮6克升麻6克柴胡12克生姜9片大枣6枚四.急性胰腺炎中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“中断性上腹痛xx小时”入院,伴发烧.腹胀.恶心吐逆,纳呆,口干渴,小便短赤,大便干结,舌红苔黄腻,脉玄数,四诊合参,当属故国医学“脾肉痛”领域,病位在脾.胃.肝.胆,涉及心.肺.肾.脑.肠.患者感触感染外邪入里化热,或过食辛辣厚味,湿热食滞交阻,结聚于里,气机和气,腑气不通.临床症见腹部胀痛而拒按,胃脘部痞塞不通,恶心吐逆,口干,大便秘结.舌质红,苔黄腻,脉玄数均为湿热蕴结之象.本病可与胸痹相辨别:胸痹是指胸部闷痛,甚则胸痛彻背.气短.喘息不得卧为主症的一类病症,临床上以胸闷.胸痛.气短为三大主症与脾肉痛不难辨别.中医诊断:脾肉痛,胃肠热结证治法方药:清热化湿,通里攻下.方用清胰汤合大承气汤加减:柴胡10g,枳壳10g,黄芩12g,黄连6g,白芍12g,木喷鼻6g,银花30g,玄胡12g,生大黄(后下)10g,芒硝(冲服)10g,厚朴12g.五.肠梗阻中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“腹胀.腹痛.停滞自肛门排气排便xx小时”入院,伴恶心吐逆,纳呆,口渴不欲饮,小便短赤,舌暗红苔黄腻,脉玄数涩,四诊合参,当属故国医学“肠结”领域,病位在肠.患者系高龄,平昔少动,脾胃功效欠佳,导致肠道功效掉调,水谷难以运化,糟粕积滞,久留肠胃,积结肠道而腑气不通,证属气滞血瘀.糟粕积于肠道不通则痛,故尔腹痛,舌暗红脉见玄数涩为血瘀之象.本病可与胃脘痛相辨别:两者均可有胃脘痛苦悲伤,胃脘痛常伴随嗳气.吞酸,腹泻等表示;而肠结重要为腹胀痛,不克不及纳食,无排气排大便.据此两者克显著辨别.中医诊断:肠结,气滞血瘀证治法方药:理气活血化瘀,清热解毒.大承气汤加减,芒硝50克厚朴15克大黄30克桃仁15克地丁20克败酱草30克甘遂3克六.甲状腺肿瘤中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“发明颈部肿块xx”入院,舌红苔腻,脉玄或玄细,四诊合参,当属故国医学“瘿瘤”领域,病位在颈前.患者颈前肿块偏于一侧,或一侧较大,或两侧均较大,肿块可随吞咽动作高低脉玄或玄细证属痰结血瘀证.本病可与瘰疬相辨别:瘰疬亦会在颈部消失肿块,瘿病的肿块在颈部正前方,肿块一般较大.瘰疬的病变部位在颈部两侧,肿块较小,如胡豆大小,个数若干不等.中医诊断:瘿瘤,痰结血瘀证治法方药:理气化痰,活血化瘀,消瘿散结.海藻玉壶汤加减,昆布10克海带10克海藻10克青皮9克陈皮9克法半夏9克浙贝母12克连翘6克当归9克川芎9克七.乳房肿瘤中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“发明乳肿块xx时光”入院,伴胸闷.胁胀痛,纳呆,小便短黄,大便干结,舌红苔黄,脉玄滑,四诊合参,当属故国医学“乳岩”领域,病位在乳房.患者平昔情志不畅,浮躁易怒,气机运行不畅,致使经络.脏腑.气血.阴阳掉调,气滞血瘀,痰凝集瘕,蕴毒成瘤证属肝郁气滞证.本病可与乳癖相辨别:乳癖为单侧或双侧乳房痛苦悲伤并消失肿块,质地不硬运动度好;乳痛和肿块与月经周期及情志变更亲密相干.中医诊断:乳岩,肝郁气滞证治法方药:疏肝解郁,化痰散结.逍遥散加减,柴胡10克当归12克白芍15克茯苓15克白术15克郁金12克枳壳10克喷鼻附10克瓜蒌皮15克浙贝母10克赤芍10克炮山甲10克山慈菇10克八.食管癌.贲门癌中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“进行性吞咽艰苦xx”入院,伴胸膈痞闷,胃脘不适,纳呆,舌淡红,苔薄腻,脉玄滑,四诊合参,当属故国医学“噎嗝”领域,病位在食管,病性为本虚标实,证属痰气交阻证.痰气交阻,闭塞胸膈,食道晦气,则吞咽梗阻,胸膈满闷或痛苦悲伤;胃气上逆则嗳气;饮食少进,无以生化精微,肌肉不得濡养,则形体日渐瘦削;舌淡红,苔薄腻,脉玄滑,为气郁痰阻,兼肝郁化火,津液受灼之象.本病可与吐逆相辨别:吐逆无吞咽艰苦和梗阻症状;噎嗝表示为饮食难下,食管.胃口有噎塞梗阻感,并呈进行性加重.中医诊断:噎嗝,痰气交阻证治法方药:开郁化痰,润燥降气.启膈散加减,丹参15克砂仁6克北沙参15克浙贝母9克茯苓20克荷叶9克半枝莲9克白花蛇舌草24克九.腹部肿瘤.肝脾肿大.不全性肠梗阻中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“x腹部胀痛不适xx”入院,伴瘦削,倦怠乏力,纳呆,大便干结,舌苔薄白,脉玄,四诊合参,当属故国医学“积累”领域,病位在肝脾,属气滞血瘀证.患者平昔嗜食生冷.油腻,饮食不节,毁伤脾胃,导致肠道功效掉调,气.血.痰.毒凝集肠道,故见腹痛;脾胃运化掉职.肠道传化掉常则引起腹泻或便秘,或两者瓜代而作;日久水谷精微不充,气血生化乏源,则倦怠乏力.面色少华,日渐瘦削.本病可痞满相辨别:痞全是以患者自发脘腹痞塞不通.满闷不舒为重要症状,在检讨时,腹部无气聚胀急之形,更不克不及扪及坚积包块.中医诊断:积累,气滞血瘀证治法方药:理气消积,活血散瘀.柴胡疏肝散合掉笑散加减,柴胡6克喷鼻附6克陈皮6克枳壳6克白芍12克延胡索6克蒲黄包煎6克桃仁9克炙鳖甲先煎15克十.肝癌.肝硬化腹水中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“右上腹部胀痛xx小时”入院,伴瘦削.神疲惫力,纳呆,渴不欲饮,小便短少,大便干结,舌红苔黄腻,脉玄数,四诊合参,当属故国医学“鼓胀”领域,病位在肝.脾.肾,证属湿热蕴结.湿热互结,水浊停聚,故腹大坚满脘腹绷急,外坚内痛,拒按;湿热迫胆气上逆故烦热口渴;湿热内结阳明,腑气不通故大便秘结;湿热下行,气机晦气股小便短少;苔黄腻,舌边尖红,脉玄数,乃湿热壅盛之证.本病可与水肿相辨别:鼓胀以腹部胀大为主,四肢浮肿不甚显著;水肿重要为肺脾肾功效掉调,水湿泛溢肌肤,浮肿多从眼睑开端继则头面和肢体,或下肢先肿后及全身每会晤色晄白.腰酸倦怠等.中医诊断:鼓胀,湿热蕴结证治法方药:清热利湿,攻下逐水.中满分消丸合茵陈汤加减,茵陈后下15克栀子9克大黄9克黄芩15克黄连6克茯苓15克泽泻15克厚朴12克枳壳9克半夏6克陈皮6克白茅根15克通草12克十一.肺癌中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“咳嗽.胸闷气短xx”入院,伴疲惫,纳呆腹胀,口干喜饮,大便干结,舌淡红有齿痕,脉沉细,四诊合参,当属故国医学“肺积”领域,病位在肺,属气阴两虚证.患者神疲惫力.纳差.腹胀,为肺性格虚之征;口干喜饮,大便干结,咳嗽痰少 ,或咳血痰,则属肺阴虚有内热表示,舌象及脉象表示亦为气阴两虚之象.本病可与咳嗽相辨别:咳嗽是多种肺系疾病的罕有症状,分为外感和内伤两类,临床辨证精确多可获愈,肺癌也可表示为咳嗽,渐次加重,难以治愈.中医诊断:肺积,气阴两虚证治法方药:养阴化痰,清热解毒抗癌.桔梗杏仁煎加减,沙参20克桔梗10克杏仁10克生地15克川贝母15克百合30克白及15克夏枯草15克半枝莲15克白花蛇舌草15克黄芪30克鱼腥草30克十二.前列腺增生症中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“进行性排尿艰苦xx”入院,伴小腹胀满.口苦.口干不欲饮,大便干结,舌红苔根黄腻,脉数,四诊合参,当属故国医学“癃闭”领域,病位在肾与膀胱,证属膀胱湿热.患者平昔嗜食生冷.油腻,湿热内生,壅积于膀胱,故小便晦气而热赤,甚则闭而不通;湿热互结膀胱气化晦气,故小腹胀满;湿热内生,故口苦口干,津液不布故但口渴不欲饮水.舌质红,苔黄腻,脉数均为下焦湿热所致.本病可与淋证相辨别:淋证尿频且痛苦悲伤,一日排出小便总量多正常;癃闭则无排尿刺痛,一日小便总量小于正常,甚至无尿排出.中医诊断:癃闭,膀胱湿热证治法方药:清热利湿,通利小便.八正散加减,萹蓄30克瞿麦15克炒栀子9克通草3克大黄后下6克车前子包煎30克蒲公英15克红藤15克滑石30克甘草5克十三.尿路沾染中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“尿频.尿急.尿痛xx”入院,伴小腹拘急痛苦悲伤.口苦,小便黄赤,大便干结,舌红,苔黄腻,脉濡数,四诊合参,当属故国医学“淋证”之“热淋”领域,病位在肾与膀胱,证属膀胱湿热.患者平昔嗜食生冷.油腻,湿热毒邪客于膀胱,气化掉司,水道晦气,是热淋的重要病机.盖火性急切,故溲频而急;湿热壅遏,气机掉宜,故尿出难涩,炽热刺痛;湿热熏蒸,故尿黄赤.舌质红,苔黄腻,脉濡数,均系湿热为病之象.本病可与癃闭相辨别:淋证尿频且痛苦悲伤,一日排出小便总量多正常;癃闭则无排尿刺痛,一日小便总量小于正常,甚至无尿排出.中医诊断:热淋,膀胱湿热证治法方药:清热利湿,通利小便.八正散加减,萹蓄15克瞿麦15克栀子9克通草3克大黄后下6克车前子包煎30克红藤15克滑石30克甘草3克灯心草12克十四.泌尿系结石中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“x侧腰腹部酸痛xx”入院,伴小腹拘急痛苦悲伤.小便黄赤,拮据难出,舌红,苔薄黄,脉玄数,四诊合参,当属故国医学“淋证”之“石淋”领域,病位在肾与膀胱,证属膀胱湿热.湿热下注,化火灼阴,煎熬尿液,结为砂石,淤积水道而为石淋.积于下则膀胱气化掉司,尿出晦气,拮据难熬痛苦,痛引少腹.积留于上则影响肾脏司小便之职,郁结不得下泄,气血滞涩,不通则痛,由肾而涉及膀胱.阴部.砂石伤络则为尿血.舌质红,苔薄黄,脉玄数,均系湿热为病之象.本病可与癃闭相辨别:淋证尿频且痛苦悲伤,一日排出小便总量多正常;癃闭则无排尿刺痛,一日小便总量小于正常,甚至无尿排出.中医诊断:石淋,膀胱湿热证治法方药:清热利湿,排石通淋.石韦散加减,石韦15克冬葵子15克瞿麦15克小蓟15海金沙包煎30克金钱草30克白芍15克炙甘草3克藕节30克鸡内金6克十五.下肢静脉曲张中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“下肢静脉呈蚯蚓状愚昧xx”入院,舌暗红苔薄黄,脉细涩,四诊合参,当属故国医学“筋瘤”领域,病位在脉证属气滞血瘀证.患者平昔工作原因长期站立,血壅于下,气行则血行,气机不畅则血脉瘀滞,筋挛血瘀故见下肢青筋垒垒;淤血闭滞血脉,不通则痛,故下肢沉重.隐痛.舌暗红,苔薄黄,脉细涩均为气滞血瘀之象.本病可与脱疽相辨别:脱疽是产生于四肢末尾,轻微时趾(指)节坏疽的慢性四周血管疾病,别名脱骨疽.与本病不难辨别.中医诊断:筋瘤,气滞血瘀证治法方药:活血化瘀,和营消肿.活血散瘀汤加减,苏木10克,赤白芍12克,草红花9克,桃仁9克,鬼箭羽12克,三棱6克,莪术6克,木喷鼻3克,陈皮9克.十六.尿血待查中医辨病辨证根据及辨别诊断:因“发明肉眼血尿 xx小时”入院,伴发烧,纳呆,口渴喜饮,小便赤,大便干结,舌红苔黄,脉数,四诊合参,当属故国医学“尿血”领域,病位在肾与膀胱.患者感触感染外邪,邪正相争故而恶寒身热;热灼阴液,故口渴欲饮;邪热由表及里结于下焦,迫及膀胱,因而少腹做胀;热结膀胱,迫血下行,因而小便出血赤色鲜红.高热口渴.舌红苔黄均为湿热蕴结之象.本病可与血淋相辨别:两者都有小便出血,尿色红赤,甚至尿出纯血等症状.其辨别要点是血淋有尿痛;尿血多无尿痛之感,虽亦见有稍微的胀痛或热痛,但终不若血淋的小便滴沥而痛苦悲伤难忍.故一般以痛者为血淋,不痛者为尿血.中医诊断:尿血,湿热证治法方药:清热利水,凉血止血.小蓟饮子加减,生地黄24克.小蓟15克.滑石15克.木通6克.淡竹叶6克.炒蒲黄9克.藕节9克.当归6克.栀子9克.炙甘草6克.。

中医外科常见病证-辨证思路与方法

中医外科常见病证的辨证思路主要包括以下几个方面:

1. 辨证依据:根据患者的主诉、病史、体格检查、辅助检查等,进行全面而细致的辨证分析。

2. 辨证方法:包括望、闻、问、切四诊法和四诊合参等方法。

- 望诊:观察患者的外貌、肤色、舌质、舌苔、脉象等,以了

解患者的气血盛衰、阴阳虚实等情况。

- 闻诊:通过听患者的声音、呼吸、心跳等,了解其声音特点

和身体器官的情况。

- 问诊:与患者进行详细的交谈,询问病情、症状、病史等,

以获取更多的信息。

- 切诊:触摸患者的脉搏,以获取脉象的信息,如脉搏的形态、频率、力度等。

3. 辨证要点:根据辨证所得,分析病因、病机等,判断疾病的性质、病程、预后等。

- 辨病位:确定疾病的发生部位,如皮肤、肌肉、骨骼等。

- 辨病因:找出病因,如外感风寒、湿热、创伤等。

- 辨病机:了解病变的机理,如气血郁滞、湿热内蕴、脓毒瘀

阻等。

- 辨虚实:判断疾病的虚实属性,如气虚、血虚、阳虚、阴虚、实热、实寒等。

- 辨寒热:区分寒热的性质,如寒邪、热邪。

4. 特殊辨证:根据不同病证的特点,进行特殊的辨证。

- 神诊:针对神经系统疾病,观察神志、面色、语言表达等。

- 穴位辨证:根据患者的穴位的感觉变化,判断疾病的性质。

- 脏腑辨证:通过观察患者脏腑的功能状况,进行辨证。

中医外科常见病证的辨证思路与方法主要是通过望、闻、问、切诊法来获取患者的相关信息,根据辨证所得进行分析判断病因、病机、虚实等,从而制定针对性的治疗方案。

同时,还需针对不同的病证进行特殊辨证,以便更准确地诊断和治疗。