急性进展性脑梗死的影响因素的研究进展

- 格式:doc

- 大小:32.00 KB

- 文档页数:5

急性期治疗进展性脑梗死的临床分析一、引言脑梗死是一种严重的脑血管疾病,具有较高的发病率、致残率和死亡率。

进展性脑梗死是指发病后神经功能缺失症状逐渐加重,呈阶梯式进展,病情恶化。

急性期治疗是降低脑梗死患者致残率和死亡率的关键。

本文将对急性期治疗进展性脑梗死的临床分析进行探讨。

二、急性期治疗进展性脑梗死的临床现状1. 早期识别与诊断早期识别和诊断是急性期治疗进展性脑梗死的关键。

目前,国内外学者普遍认为,急性期脑梗死患者在发病后4.5小时内,若符合溶栓治疗适应症,应尽快进行溶栓治疗。

此外,可通过影像学检查(如CT、MRI)和神经功能评估量表(如NIHSS)对患者病情进行评估,以判断是否进展性脑梗死。

2. 溶栓治疗溶栓治疗是目前急性期治疗进展性脑梗死最有效的方法。

溶栓药物主要包括组织型纤溶酶原激活剂(tPA)和尿激酶(UK)。

研究显示,溶栓治疗能够显著降低急性期脑梗死患者的致残率和死亡率。

然而,溶栓治疗也存在一定的风险,如脑出血等并发症。

因此,在选择溶栓治疗时,需严格掌握适应症和禁忌症。

3. 抗血小板治疗抗血小板治疗是急性期治疗进展性脑梗死的重要手段。

抗血小板药物包括阿司匹林、氯吡格雷等。

研究显示,抗血小板治疗能够降低急性期脑梗死患者复发风险和死亡率。

然而,抗血小板治疗也存在一定的风险,如出血等并发症。

因此,在选择抗血小板治疗时,需严格掌握适应症和禁忌症。

4. 抗凝治疗抗凝治疗是急性期治疗进展性脑梗死的另一种方法。

抗凝药物包括华法林、肝素等。

研究显示,抗凝治疗能够降低急性期脑梗死患者复发风险和死亡率。

然而,抗凝治疗也存在一定的风险,如出血等并发症。

因此,在选择抗凝治疗时,需严格掌握适应症和禁忌症。

5. 介入治疗介入治疗是近年来急性期治疗进展性脑梗死的新技术。

介入治疗主要包括动脉溶栓、机械取栓等。

研究显示,介入治疗能够显著降低急性期脑梗死患者的致残率和死亡率。

然而,介入治疗也存在一定的风险,如脑出血等并发症。

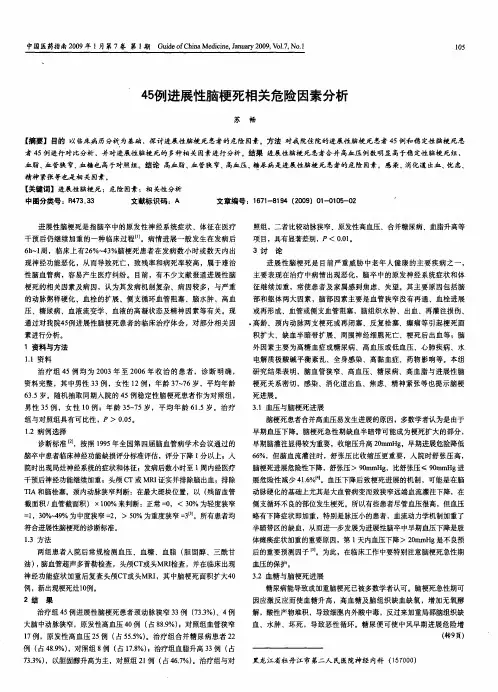

甘肃医药2019年38卷第7期Gansu Medical Journal ,2019,Vol.38,No.7脑卒中占全球每年总死亡人数的9.5%[1]。

缺血性脑卒中在世界范围内是导致人类死亡主要原因[2]。

在美国和中国每年分别有大约80万和200万人卒中[3]。

进展性脑梗死(progressive cerebral infarction ,PCI )是各种因素导致脑梗死体积增大,病情进展性加重,虽然经过治疗、干预,仍难以控制,预后欠佳,致残率显著升高。

一般认为急性脑梗死起病6小时至1周神经功能缺失加重,脑梗死体积扩大可认为脑梗死出现进展[4]。

进展性脑梗死的发生是多种因素、病理机制共同作用的结果,吸烟史、饮酒史、高血压病史、糖尿病史、脑卒中家族史、冠心病史、高脂血症史、颈动脉狭窄、发热、年龄、纤维蛋白原、同型半胱氨酸、NIHSS 评分、血糖、总胆固醇(TC )、甘油三酯(TG )均可能导致缺血性卒中的进展。

本研究采用Logistic 回归分析,探讨研究引起卒中进展的危险因素,评估其危险程度,对其早期进行干预。

1材料与方法1.1研究对象选取我院2016年6月1日至2017年12月31日住院治疗脑梗死患者80例,分为进展性脑梗死组、非进展性脑梗死组,其中进展性脑梗死患者30例,男性17例,女性13例,平均(64.50±6.85)岁;非进展性脑梗死患者50例,其中男性27,女性23例,平均(64.36±7.13)岁;两组一般资料及基础疾病无差异(P >0.05),具有可比性。

1.2纳入与排除标准纳入标准:①急性脑梗死诊断按照中国缺血性脑卒中急性期诊治指南2014[6];②起病24小时内入院;③美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS )评分增加2分或以上认为脑梗死出现进展。

排除标准:①脑栓塞;②脑出血及梗死后出血;③短暂性脑缺血发作;④风湿免疫性疾病;⑤血液系统疾病;⑥重要脏器功能不全。

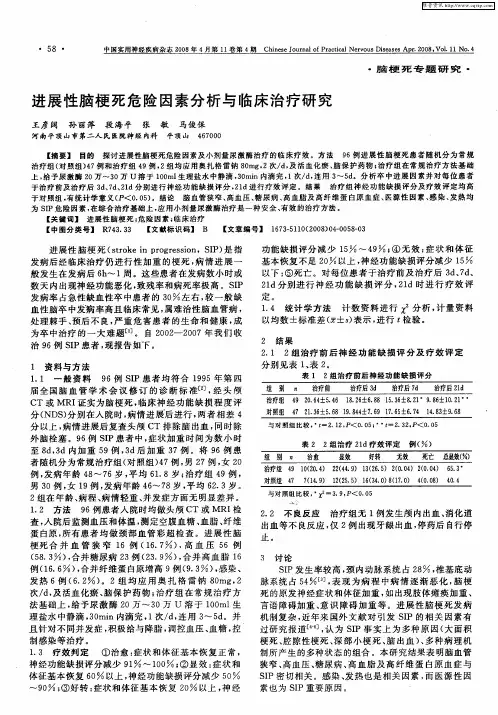

进展性脑梗死病因分析【摘要】目的:早期预测进展性脑梗死病因,针对病因治疗。

方法:对本院2003年1月-2008年1月收入院病人中选取36例急性进展性脑梗死患者,随机抽取同期住院治疗病人中明确诊断为非进展性脑梗死患者进行相关危险因素对比。

结果:两组患者各项资料比较:既往有糖尿病例:进展组65.12%,非进展组21.13%,p<0.01,发病后血糖值≥6.1mmol/l。

进展组51.03%,非进展组23.7%,纤维蛋白原水平:进展组3.3±0.78g/l,非进展组2.1±0.53g/l,两组比较有显著差异。

收缩压:进展组145±30mmol/l,非进展组180±34mmol/l,有显著性差异,p<0.01。

tcd、颈动脉超声检查:进展组颈内动脉颅外段狭窄19例,颈内动脉颅内段狭窄13例,大脑中动脉(mca)狭窄9例,椎-基底动脉狭窄2例,其中颈内动脉颅外段严重狭窄10例,主要狭窄处在颈总动脉分叉处形成斑块多见。

非进展组 mca为主的狭窄,狭窄率34.17%,两组颅内外血管狭窄率分别由61.35%和 34.17%有显著性差异。

结论:进展性脑梗死病因为各种原因,各种病理机制所产生的组合,积极评估危险因素,对不同病因着手处理为治疗成功的关键。

【关键词】进展性脑梗死;危险因素【中图分类号】r150 【文献标识码】b【文章编号】1005-0515(2011)08-0187-02进展性脑梗死是指卒中发生后一周之内经治疗病情仍然加重的难治性脑梗死,临床常规治疗难于逆转其病程,少数病程达2周,其病死率,致残率较一般卒中为高,其发生率占脑卒中患者的30%左右。

早期预测神经功能恶化,弄清其发病机制、病因并予以纠正及针对病因治疗是治疗成功的关键,本文对本院住院患者中收集临床资料,结合病人对进展性脑梗死相关危险因素分析如下。

1 临床资料1.1 病例选择:本院2003年1月—2008年1月收入院病人中选取36例,急性进展性脑梗死患者,其中男21例,女15例,(平均年龄61.53±2.62岁)。

脑梗死急性期治疗临床研究进展发布时间:2022-10-12T07:18:07.792Z 来源:《中国医学人文》2022年4月4期作者:唐吉辰杨福义通讯作者[导读]脑梗死急性期治疗临床研究进展唐吉辰杨福义通讯作者(佳木斯大学附属第一医院;黑龙江佳木斯154000)摘要:脑梗死为常见脑血管疾病,具有突发性,会在短时间内给患者的中枢神经系统造成损害,致死率、致死率高,治疗难度大。

随着医疗卫生技术的发展,临床上对于脑梗死的急性期治疗有比较深入的研究,如“时间窗”内溶栓治疗、分类抗栓治疗等,每一种疗法均有其临床优势,可以为脑梗死急性期的治疗提供重要帮助,以下文中便简单探析了脑梗死急性期的临床治疗方法。

关键词:脑梗死;急性期;治疗方法脑梗死的致病因素复杂多样,随着时代的发展,当前脑梗死的发病率在逐年增高,极大的威胁了患者的生命安全和预后生活质量。

据悉,脑梗死的发生与脑血管血栓形成有关,以至于无法为中枢神经系统供血、供氧,目前在其临床治疗中,要重视急性期间的治疗,即发病后1个月内的时间,而且这一时间段内的有效治疗对改善患者的预后水平有至关重要的作用。

1 “时间窗”内溶栓治疗脑梗死是因脑血管的急性血栓形成而引起,以至于短时间内的供血不足,经影像学检查来看梗死位置附近存在明显的半暗带,那么在此急性期的治疗中,要重视恢复血供、溶解血栓。

当前对于脑梗死的治疗中有“时间窗”的概念,即在脑梗死后3~6h内予以溶栓,理论上来看越早溶栓治疗,患者脑组织受损情况便越小。

时间窗内溶栓治疗时的溶栓治疗方法推荐使用静脉溶栓,其中rt-PA(重组组织型纤溶酶原激活剂)是首选药物,经过相关研究表明,在该药物的作用下,患者的致残率可以明显降低,脑组织功能的受损情况也看有效减轻;不过对于一些无使用rt-PA条件的患者也可选择尿激酶治疗,同时有相关研究比较了rt-PA与尿激酶在脑梗死急性期溶栓治疗中的应用效果,结果显示虽然rt-PA的溶栓效果更优,但是在治疗时也有一定的严重不良反应,因此在时间窗内溶栓治疗时应根据患者的具体情况合理选择溶栓药物[1]。

急性进展性脑梗死患者的护理进展(广西河池市中医院神经内科广西河池547000)【中国分类号】r743.3【文献标识码】a【文章编号】1004-5511(2012)04-0302-01 进展性脑梗死是指脑梗死发生后,经临床积极正确干预,神经功能缺损的症状和体征在一段时间内仍然继续严重恶化,可造成严重残疾或死亡[1],表现为在梗死发生24~72h后,症状仍在进行性加重[2]。

为促进患者的康复,降低死亡率和致残率,提高患者的生存质量,如何进行疾病的护理尤其重要,笔者现将急性进展性脑梗死的护理进展介绍如下:1 病情观察1.1 意识意识的改变往往能提示病情的轻重[3],意识障碍按其深浅程度或特殊表现可分为嗜睡、昏睡、浅昏迷、深昏迷四级[4]。

对意识的观察主要给予言语和各种刺激,观察患者反应情况加以判断,如呼唤姓名、推摇肩膀、压迫眶上切迹、针刺皮肤、与之对话和嘱其执行有目的的动作等。

1.2 血压急性进展性脑梗死患者脑组织部分或完全丧失脑血流量的自动调节机制,该缺血区的脑血流几乎完全依赖动脉血压来维持脑灌注[5]。

大部分脑梗死患者有高血压病史,其动脉血压的基数较高,脑血流自动调节范围较窄[6]。

henrik[7]和李红云[8]等研究表明,发病36h内收缩压每增高20mmhg,卒中进展的危险则下降66%,原因是动脉硬化的基础上,血压下降导致狭窄远端血流灌注减少,降低了缺血区血供,从而使脑卒中加重。

因此,应用多参数监护仪动态监测血压变化,将血压控制在150~180/80~100mmhg内,如收缩压高于220mmhg或平均动脉压高于130mmhg方可适当谨慎地采用降压药。

1.3 瞳孔瞳孔小形态及其反应的改变,除见于眼科本身的疾病(如虹膜炎等)外,尚可反映全身性疾病,尤其是对神经科、脑外科和内科疾病的诊断、鉴别和护理治疗等方面也很有价值观察瞳孔时必须善于掌握判断瞳孔的对光反射和瞳孔的大小,两侧是否对称,等圆,并连续观察其动态变化。

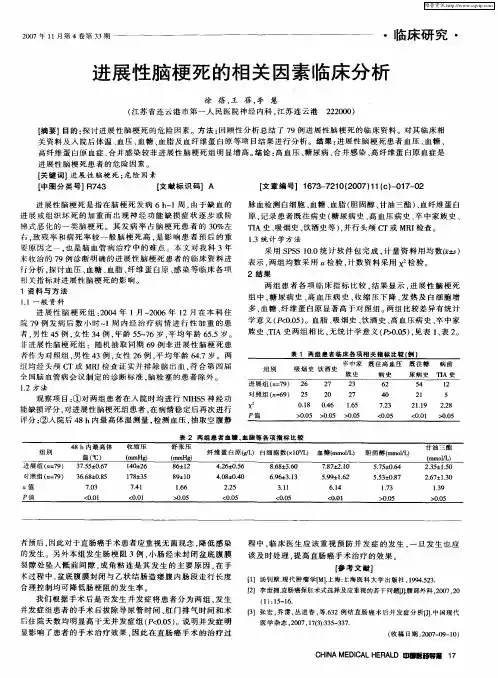

30例进展性脑梗死相关危险因素临床分析目的探讨30例进展性脑梗死危险因素。

方法?回顾分析进展性脑梗死30例临床资料。

结果30例进展脑梗死患者并体温升高、白细胞升高、血糖高或低、血压高或低,以及有颈动脉狭窄或多处斑块者较易进展,且24小时血压下降过快、血压过低及不恰当应用利尿剂、脱水剂也是较为明显因素。

结论?血压、血糖波动以及发热、颈动脉狭窄或有斑块是进展性脑梗死的常见危险因素。

标签:进展性脑梗死;危险因素;临床分析脑梗死是神经内科常见病、多发病。

轻者可完全恢复正常,日常活动不受影响。

重者可导致失语、偏瘫、昏迷而死亡;进展性脑梗死是病情逐渐进行性或阶梯式加重,导致病人或家属心理负担加重,甚至产生对医生不信任,导致沟通难度加大。

如能早期干预或识别引起进展性脑梗死相关危险因素,就可减少医患纠纷,融洽医患关系。

现将我科2012年1月至2012年10月间80例急性脑梗死中30例进展性脑梗死相关危险因素分析如下。

1病历资料诊治80例脑梗死患者有30例临床表现存在不同程度的进展。

年龄40-80岁男18例女12例,24小时病情进展18例,48小时之内进展8例,72小时进展4例.1.1入选标准①发病时间:病后6-72小时②入院后病情是阶梯状加重或临床干预后病情仍未稳定者③病情加重过程中行头颅CT检查排除了出血可能,排除了短暂性脑缺血发作④意识清楚⑤所有入选的患者符合脑卒中诊断标准。

如头颅CT、MRI提示脑卒中诊断⑥血常规、凝血四项、肝、肾功、电解质、甲功、肌酶正常排除电解质紊乱或肌病、甲功异常所致肢体功能障碍。

1.2观察内容①对所有入选的患者均进行神经功能评分。

如NIHSS评分、功能缺损评分减少或在原评分基础上增加18%以上为病情进展或加重。

②年龄、性别。

③血压、血糖、血脂、同型半胱氨酸以及是否存在冠心病、心律失常等。

④有无发热及其它相关感染。

⑤颈部斑块或颈部血管狭窄。

⑥既往有脑卒中病史。

1.3治疗按2010年缺血性脑卒中诊疗指南、常规应用抗血小板、抗凝、调脂、维持水电解质平衡、稳定血压、血糖、营养脑细胞、预防并发症等处理。

急性进展性脑梗死的影响因素的研究进展标签:急性进展性脑梗死;影响因素;研究进展脑血管疾病、恶性肿瘤及心血管病构成严重威胁着人类身体健康甚至生命的三大疾病。

近年来随着我国经济的发展,人们生活水平逐步提高,人们的饮食结构不断变化,使得这三大疾病的发病率逐年增加,越来越严重的影响到人们生活与健康。

其中脑血管疾病就是主要致残甚至致死的原因之一,而脑梗死是脑血管疾病致死的主要病因,约占脑血管疾病致死人数的80%。

脑梗死是指因为形成脑血栓、脑栓塞导致颈动脉、椎动脉系统局部血管产生闭塞和梗死的过程。

而急性进展性脑梗死是指在临床积极治疗脑梗死时发生的原发病理仍在继续发展,神经功能在发病后6小时到一周之内成渐进式或阶梯式继续恶化导致病情越发严重[1-3]。

急性进展性脑梗死约在脑梗死总数中占重要部分,约为20%~40%,因此应我们应该对急性进展性脑梗死重视起来。

近年来国内外学者对急性进展性脑梗死的病因和病理机制进行了较多的研究与探索并取得了一定的进展,对在临床上急性进展性脑梗塞的预防、治疗及治愈后预防复发方面都有重要意义。

急性进展性脑梗死的发病机制目前研究主要是从两个方面分析急性进展脑梗死的发病机制,一是生化机制,另一种是血流动力学机制。

急性进展性脑梗死的生化机制:在生化机制方面,有关研究表明是多种分子和细胞机制参与的延迟性神经细胞死亡和细胞凋亡,详情如下:①脑组织灌注下降谷氨酸和甘氨酸堆积在缺血区,产生毒性作用,加重组织损伤,谷氨酸的神经毒性与GABA的神经保护作用失调导致急性脑梗死的进展,此为氨基酸的毒性作用;②活性氧在脑缺氧的病理情况下会产生过多,经过一系列链式过氧化反应后,自由基就会形成脂质自由基及其降解产物,将引起膜的流动性的进一步降低,通透性增高,线粒体肿胀,溶酶体损坏及内容物的释放,此为自由基损伤作用;③脑缺血早期,炎性机制会被激活,导致炎性持续反应,此为炎性介质作用;④上述因素的作用及脑缺血后,一种叫细胞杀伤蛋白的化学物质被激活,导致细胞程序性死亡[4-6]。

急性进展性脑梗死的血流动力学机制:在血流动力学机制方面,有关研究详情解释如下:①原发动脉血栓蔓延有可能促使产生新的狭窄或闭塞旧的狭窄,或阻断了侧枝血管导致侧枝循环消失,脑缺血区域在血栓蔓延的作用下会进一步扩大,迫使病情加重;②有动脉粥样硬化最严重的一侧伴或者不伴溃疡或者狭窄,开始时血栓不足引起闭塞,继续加重,使血管管腔消失,间接增加脑缺血区域,使脑梗死进展;③缺血性脑卒患者的凝血因子X与纤溶酶原的活性增强,血液黏稠度与纤维蛋白原的浓度增高,当反生缺血性脑卒时,局部出现血流中断,凝血因子增加,血液黏度和纤维蛋白原浓度的改变,会导致血栓蔓延,进一步扩大缺血缺氧范围,就会发展为进展性脑梗死[7-9]。

急性进展性脑梗死的影响因素脑部因素对急性进展性脑梗死的影响:从脑部方面分析影响急性进展性脑梗死的因素主要是血管狭窄没有再通或者阻塞、血栓进展或者血栓的再形成、脑组织的出血、水肿、再灌注损伤、栓塞的反反复复,颈动脉的阻塞或闭塞、癫痫等,这一系列原因会引起脑血梗死的面积扩大,周围神经细胞死亡和梗死后出血,最终导致脑梗死的进一步发展即发展为急性进展性脑梗死[10-12]。

脑外因素对急性进展性脑梗死的影响:从全身方面分析影响急性进展脑梗死的因素:一是糖尿病对急性进展性脑梗死具有影响。

有研究报道表明糖尿病可使急性进展性脑梗死的发生可能性提高至无糖尿病人的1.9倍。

多项研究证实其主要机制可能是是高血糖促使氧化,产生氧自由基,使皮细胞DNA合成被抑制,损坏内皮屏障。

二是高血压与脉压指数对急性进展性脑梗死具有一定影响。

多数学者认为由于早期血压的下降,脑梗死急性期缺血半暗带有可能成为梗死扩大的部分,因此脑梗死患者合并高血压更易发生进展。

所以早期灌注显得尤为重要。

在脑梗死后血压适度升高是对脑组织的保护,是一种正常适应性反应。

梗死组织周围缺血半暗带区域的血流量会在动脉压升高的影响下适当改善。

即使没进行降压治疗,增高的血压在七天左右也有可能自己下降,所以降压的措施要坚持慎重,适度原则。

血压应该控制在170~180/95~100mmHg,为此,在临床中特别要注重在梗死急性期血压的保护。

脉压指数反映了动脉血管的顺应性,即反映了血管内压力的变化、血管壁的结构和功能异常。

门脉指数增加,使动脉血管的剪切应力增大,内皮细胞的分泌机制遭到干扰,使收缩因子和舒张因子失去平衡,导致血管痉挛、加重缺血缺氧,促使梗死进展;三是发热和感染对急性进展性脑梗死的影响[12-14]。

脑梗死患者在二十四小时内体温升高,会使脑损坏增加,造成梗死面积扩大,影响患者的预后,有研究证明,体温每升高1℃,早期神经功能恶化的相对危险度会增高8.2倍。

C反应蛋白是心血管疾病的独立危险因子,是一种炎症标志物。

大量炎性介质在C反应蛋白与脂蛋白结合后产生,促使释放氧自由基,损伤内膜,血管痉挛,从而促使由于动脉粥样化所导致的管腔狭窄及急性脑梗死的加重。

四是与高脂血症和高纤维蛋白原血症的关系。

研究表明高脂血症在对急性进展性脑梗死的影响方面起着独立的作用。

高脂血症与高纤维蛋白原症会增高血黏稠度和毛细血管的逆转半径、聚集红细胞使红细胞的变形性降低,使血流速度减慢,促使血栓的形成与扩展。

缺血性脑组织的血液灌注会在加速大血管闭塞时受到影响,加重组织逐渐的缺血缺氧,从而进一步加重脑梗死的临床症状[15-17]。

急性进展性脑梗死的治疗目前我们在临床上普遍采用的治疗原则是针对患者个体情况,坚持个体化治疗与整体化相结合的原则,对影响和危害急性进展性脑梗死的因素及时加以干预与控制,如调整血压,控制血糖,防治感染,控制体温。

大面积脑梗死患者,在通过CT或者MRI证实有早期水肿状况的,应当实行积极的抗水肿治疗[18]。

改善灌注:有关研究表明增加血流量是治疗进展性腔隙性脑梗死唯一的最有效的方法。

因为改变血凝状态和使用神经保护药在血流不足的情况下效果不明显,因为只有血液本身达到缺血区,药物才能达到有效浓度起到应有的作用。

此外,通过静脉输入扩充血容量的药物以达到血流量增加的目的,从而改善患者病情。

溶栓、抗凝、降纤:急性进展性脑梗死是动态的,是一个演变过程,这类患者症状的出现已超过溶栓治疗的时间窗。

有学者提出了是否存在溶栓治疗的“第二时间窗”,即在急性进展性脑梗死发病6~72小时之内新症状出现时应及时给予溶栓治疗以控制病情的进一步发展。

但这种方法在临床上尚待进一步的证明,暂不做应用与推广。

很多权威教科书认为使用全量抗凝治疗,这可以抑制血栓的延伸,防止卒中的复发。

低分子肝素有较好的生物利用度、高效的抗凝活性和安全性,越来越被广泛地应用在缺血性脑梗死方面的治疗。

血黏度在使用降纤药物后降低,血栓的沉积在使用降纤药物后减少。

控制脑水肿:脑梗死后6小时,细胞周围会发生水肿,在电镜下可以看到;12个小时,发生水肿可以在光镜下看到;在24小时时,水肿严重,随着时间的推移水肿严重加重并逐渐达到高峰。

在维持水电酸碱平衡的前提下发病24小时内应用脱水剂治疗水肿,治疗水肿注意的是在24小时内,把握好治疗时机才能取得较好的治疗效果[19-22]。

结语急性进展性脑梗死目前被普遍认为只是一种临床现象,因此还不能把它定义为一个特殊的临床类型来看待。

研究表明诱发急性进展性脑梗死的因素并不是单一的而是多方面的,本文研究针对急性进展性脑梗死的影响因素做详细的分析,有助于在治疗方面做更科学更合理的指导,找到更好的治疗方法,对患者和其家庭甚至整个社会方面都具有重要意义。

但是目前尚未有明确的研究表明导致急性进展性脑梗死的最根本最直接的原因究竟是什么,因此在治疗方面虽然取得相当大的进展,患者在治愈后的恢复却遇到很多问题,仍然有很多患者在预后恢复不好留下很多的后遗症如口齿不清、嘴歪眼斜、表达能力丧失更甚者生活不能自理等,给患者带来了生活和精神上的痛苦,给其家庭带来了一定生活和经济负担。

所以我们仍需要通过大量的临床治疗获取经验,对其病因病理做进一步的研究与探索,在治疗方面争取取得新的进展,找到具有更好治疗效果的方法,是当前迫切需要解决的问题。

我们在重点分析急性进展性脑梗死的病因和治疗方法的同时也要给治愈患者提供预后预防知识,让患者彻底戒烟、控制饮酒、调整合理的饮食结构和加强体育锻炼控制体重等,养成健康良好的生活习惯。

同时鼓励患者在心理方面要调整好自己的心态,保持积极豁达的心情,积极配合治疗,控制危险因素,预防再次复发。

参考文献[1]牟方波,高瑞丽,郭鹏.急性进展性脑梗死的影响因素分析及对策[J].中西医结合心脑血管病杂志,2010,8(11):1367-1369.[2]胡登科,张晓敏,钟莲梅,纪博文,许虹,杨坤胜.丁苯酞联合依达拉奉治疗急性进展性脑梗死的疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2011,14(3):6-8.[3]覃佩红,李婕,温德树,曾雪清.尤瑞克林在急性进展性脑梗死患者中的应用及护理[J].护士进修杂志,2012,27(12):1107-1108.[4]唐永亮,张子诚,苏东升,等.血脂康对脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块及C反应蛋白的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(3):13-15.[5]张利萍,是明启.依达拉奉对进展性脑梗死的预防作用[J].中国实用神经疾病杂志,2011,14(17):23-24.[6]曹文英,谷雄荣,唐惠祥,等.依达拉奉联合低分子肝素治疗急性进展性脑梗死86 例临床观察[J].中国当代医药,2011,18(11):29-30.[7]苏支政,伍锦旋,王映伙.尿激酶静脉溶栓治疗急性进展性脑梗死对血液流变学的影响和疗效判断[J].中国医药指南,2010,8(16):37-38.[8]杨明健.依达拉奉联合低分子肝素治疗进展性脑梗死疗效观察[J].卒中与神经疾病,2011,18(4):247-248.[9]黄丹丹,邓耀芳,黄汉宁,等.小剂量尿激酶联合低分子肝素钙治疗急性进展性脑梗死的临床研究[J].中国临床保健杂志,2010,13(6):633-635.[10]雷建明.低分子肝素钙联合依达拉奉治疗急性进展性脑梗死50例临床观察[J].广东医学院学报,2011,29(4):410-411.[11]胡登科,张晓敏,钟莲梅,等.丁苯酞联合依达拉奉治疗急性进展性脑梗死的疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2011,14(3):6-8.[12]曾雪清,温德树,卢叶玲.尤瑞克林治疗急性进展性脑梗死的疗效观察及护理[J].中国实用护理杂志:上旬版,2010(6):25-26.[13]谭诚,彭文宏,邓彦.尤瑞克林联合依达拉奉治疗急性进展性脑梗死的临床研究[J].中国医师杂志,2012,14(10):1384.[14]郑建新,柴艳萍,孙顺成.全量抗凝联合扩容治疗急性进展性脑梗死疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2012,15(24):27-29.[15]邱茜茜,许燕,范波胜,等.尤瑞克林联合电针治疗急性进展性脑梗死偏瘫患者的临床分析[J].中国实用神经疾病杂志,2013,16(21).[16]朱远群,谭双全.依达拉奉联合尤瑞克林治疗进展性脑梗死44例[J].实用医学杂志,2011,27(1):104-105.[17]王磊,章莹,费世早,等.血浆脂蛋白相关磷脂酶A2水平对进展性脑梗死的预测价值[J].临床神经病学杂志,2011,24(4):308-310.[18]王红艳,戚肪,胥向红,等.高压氧联合盐酸法舒地尔治疗急性进展性脑梗死临床疗效观察[J].中国医科大学学报,2011,40(10):938-940.[19]李森,范爱琴,冯书现,等.阿托伐他汀对进展性脑梗死进展时间及神经功能的影响[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(1):22-24.[20]赵群,马勇,勾巍毅.疏血通注射液联合依达拉奉注射液治疗急性进展性脑梗死120例[J].中国实用医药,2011,6(28):138-140.[21]马莉琴,温德树.进展性脑梗死的相关因素[J].卒中与神经疾病,2011,18(2):122-125.[22]蔡敏.进展性脑梗死溶栓治疗114例疗效观察[J].中国基层医药,2011,18(14):1990-1991.。