四种三联吡啶钌化合物的电致发光性能对比

- 格式:pdf

- 大小:306.89 KB

- 文档页数:2

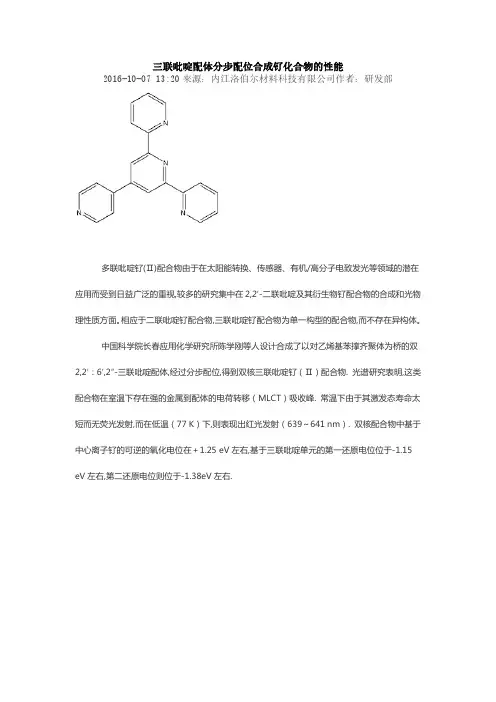

三联吡啶配体分步配位合成钌化合物的性能

2016-10-07 13:20来源:内江洛伯尔材料科技有限公司作者:研发部

多联吡啶钌(Ⅱ)配合物由于在太阳能转换、传感器、有机/高分子电致发光等领域的潜在应用而受到日益广泛的重视,较多的研究集中在2,2′-二联吡啶及其衍生物钌配合物的合成和光物理性质方面。

相应于二联吡啶钌配合物,三联吡啶钌配合物为单一构型的配合物,而不存在异构体。

中国科学院长春应用化学研究所陈学刚等人设计合成了以对乙烯基苯撑齐聚体为桥的双2,2′:6′,2″-三联吡啶配体,经过分步配位,得到双核三联吡啶钌(Ⅱ)配合物. 光谱研究表明,这类配合物在室温下存在强的金属到配体的电荷转移(MLCT)吸收峰. 常温下由于其激发态寿命太短而无荧光发射,而在低温(77 K)下,则表现出红光发射(639~641 nm). 双核配合物中基于中心离子钌的可逆的氧化电位在+1.25 eV左右,基于三联吡啶单元的第一还原电位位于-1.15 eV左右,第二还原电位则位于-1.38eV左右.。

硕士学位论文论文题目三联吡啶钌电化学发光在药物分析中的应用研究研究生姓名饶海英指导教师姓名李建国专业名称分析化学研究方向分离科学与谱学分析论文提交日期2014年5月三联吡啶钌电化学发光在药物分析中的应用研究中文摘要三联吡啶钌电化学发光在药物分析中的应用研究中文摘要三联吡啶钌,一种新兴的发光试剂,具有良好的物理和化学性质。

近年来,已经广泛地应用于化学、生物、医学、材料、电子等学科领域。

而电致化学发光(ECL)技术集成了发光分析高灵敏度和电化学可控性好的优点,是一种有效的痕量分析技术。

将两者结合,三联吡啶钌电化学发光分析技术具有广阔的应用前景。

本论文以三联吡啶钌为发光试剂,构建了不同的三联吡啶钌电化学发光检测方法,分别对术前用药酚磺乙胺、阿托品、曲马多、利多卡因进行了检测。

本论文主要包括三个方面内容:1.阐述了三联吡啶钌的性质,三联吡啶钌电化学发光的原理,以及三联吡啶钌电化学发光在药物分析中的应用。

2.通过层层组装技术,制备了一种三联吡啶钌电化学发光传感器(Ru(bpy)32+ -Nafion-CPE),结合流动注射电致化学发光法对酚磺乙胺胺进行检测。

基于三联吡啶钌和酚磺乙胺在传感器表面的氧化反应,传感器的ECL信号与待测液酚磺乙胺的浓度成比例关系,由此建立了一种简单、灵敏测定酚磺乙胺的流动注射电致化学发光新方法,最低检出限为0.57ng/mL。

该方法可以减少昂贵试剂Ru(bpy)32+的使用,无试剂损耗,增强ECL信号和简化实验装置,大大拓宽了Ru(bpy)32+电化学发光的应用范围。

3.基于Ru(bpy)32+体系的阳极ECL信号,以β-环糊精(β-CD)为添加剂的毛细管电泳电致化学发光法实现对尿样中的阿托品,酚磺乙胺,曲马多和利多卡因的高灵敏,高选择性同时检测。

β-CD在一定浓度下,能使阿托品,酚磺乙胺,曲马多和利多卡因得到较好的分离效果,并且发光强度与四种药物的浓度在一定范围内呈线性关系,由此建立一种简单、快速、灵敏的同时检测术前用药的新方法。

钌配合掺杂发射材料的电致发光性能

2016-07-18 14:21来源:内江洛伯尔材料科技有限公司作者:研发部

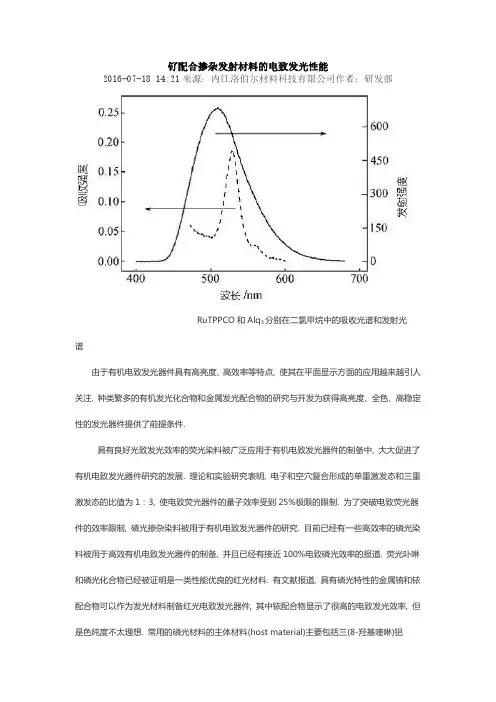

RuTPPCO和Alq3分别在二氯甲烷中的吸收光谱和发射光

谱

由于有机电致发光器件具有高亮度、高效率等特点, 使其在平面显示方面的应用越来越引人关注. 种类繁多的有机发光化合物和金属发光配合物的研究与开发为获得高亮度、全色、高稳定性的发光器件提供了前提条件.

具有良好光致发光效率的荧光染料被广泛应用于有机电致发光器件的制备中, 大大促进了有机电致发光器件研究的发展. 理论和实验研究表明, 电子和空穴复合形成的单重激发态和三重激发态的比值为1:3, 使电致荧光器件的量子效率受到25%极限的限制. 为了突破电致荧光器件的效率限制, 磷光掺杂染料被用于有机电致发光器件的研究. 目前已经有一些高效率的磷光染料被用于高效有机电致发光器件的制备, 并且已经有接近100%电致磷光效率的报道. 荧光卟啉和磷光化合物已经被证明是一类性能优良的红光材料. 有文献报道, 具有磷光特性的金属铕和铱配合物可以作为发光材料制备红光电致发光器件, 其中铱配合物显示了很高的电致发光效率, 但是色纯度不太理想. 常用的磷光材料的主体材料(host material)主要包括三(8-羟基喹啉)铝

(Alq3)、双咔唑联苯(CBP)和双(酚基吡啶)铍配合物(Bepp2).四苯基卟啉羰基钌(RuTPPCO)在溶液中有较强的红光发射, 这是由于T1(π-π′)激发态跃迁产生的, 是典型的磷光发射.

吉林大学超分子结构与材料教育部重点实验室王悦等人证明磷光材料RuTPPCO可以作为掺杂发射材料用于红光有机电致发光器件的制备. Alq3: RuTPPCO掺杂发光层可以用做EL器件的发射层,其发光颜色为纯正的红光. 关于器件结构的优化及电致发光性能的改进工作正在进行.。

三联吡啶钌化学发光原理和特点化学发光的原理其实并不复杂,简单来说就是能量转移。

当三联吡啶钌吸收光的时候,它会激发到一个高能状态,然后快速释放能量,放出光子,形成我们看到的光。

这就像你在晚上点燃一根蜡烛,初时的烛光会比较弱,但一旦蜡烛燃烧稳定了,光就会变得明亮。

这种光可不是普通的光,它往往是非常纯净和明亮的。

这样的特性让三联吡啶钌在科学研究中大显身手,比如在生物标记、检测和分析中,简直就是如鱼得水。

说到特点,这家伙的优点可真不少。

它的发光效率高,光强度大,不像那些没啥分量的灯泡,随便一照就黯淡无光。

三联吡啶钌在溶液中的稳定性也很不错,抗氧化能力强,不容易被外界环境影响。

想象一下,你的手机电池经常没电,感觉真是心塞。

而三联吡啶钌就像是那个耐用的电池,能陪你很久,给你源源不断的光亮。

这种化学发光材料的应用领域非常广泛,能在医学诊断、环境监测等多个方面施展拳脚。

你知道吗,三联吡啶钌的颜色也很迷人,发出的光往往是蓝色或绿色的,宛如深海中的荧光生物,给人一种神秘而美丽的感觉。

很多科学家都喜欢用它来制作各种生物传感器。

想想看,能够通过发光来检测病菌,这样的科技感真是让人眼前一亮。

就像科幻电影里的情节,似乎随时都能把我们带到未来。

对于那些追求高效和准确的人来说,三联吡啶钌就像是他们的得力助手,让研究工作如虎添翼。

不过,光有优点可不够,三联吡啶钌也有一些小缺点,比如说成本相对较高,制备过程也有点复杂。

但说到底,正所谓“无功不受禄”,再好的东西都有它的代价。

就像你想吃好吃的火锅,总得花点钱一样。

在科研的道路上,有些时候,追求完美就是要付出更多的努力和金钱,这也算是个必经的过程。

三联吡啶钌化学发光原理不仅仅是个冷冰冰的科学名词,它背后蕴藏的故事让人忍不住想要深入了解。

这不仅是光的游戏,更是科学与美的结合。

在我们日常生活中,虽然可能看不到它的身影,但它的应用正悄然改变着我们的世界。

就像那句老话说的“水滴石穿”,只要不断探索,总会发掘出更多的奇妙。

三联吡啶钌发光原理

三联吡啶钌的发光原理是基于电化学发光反应。

在电化学发光免疫分析(ECLIA)中,三联吡啶钌作为发光底物,通过与抗体或抗原的结合,被用于标记抗体或抗原。

在反应过程中,强还原剂将二价三联吡啶钌还原为三联吡啶钌,同时释放光子恢复为基态发光底物。

在这个过程中,电子转移使得三联吡啶钌和TPA(三丙胺)在电极表面发生特异性化学发光反应。

此外,在免疫分析中,磁性微粒被用作固相载体包被抗体或抗原。

在结合了特异性抗体或抗原之后,磁性微粒、抗体-待测抗原-抗体、三联吡啶钌复合物被吸入流动室。

在流动室中,磁性微粒被电极下的磁铁吸附在电极表面,而未结合的物质被缓冲液冲走。

随后,电极加压,三联吡啶钌和TPA在电极表面进行电子转移,从而产生光信号。

这些光信号的强度与待测抗原的浓度成正比,从而实现对待测抗原的定量检测。

三联吡啶钌发光原理三联吡啶钌是一种发光材料,其发光原理主要是通过激发态的电子回到基态释放能量而产生的。

三联吡啶钌作为一种重要的发光材料,在生物标记、光电器件和光催化等领域有着广泛的应用。

下面将从其结构、发光原理和应用领域等方面进行详细介绍。

首先,三联吡啶钌的结构是由钌离子和三联吡啶配体组成的配合物,其结构稳定,能够在激发态下释放光。

在激发态下,钌离子的电子能级发生变化,电子从基态跃迁到激发态,形成激发态的电子。

在这个过程中,电子吸收了外界能量,处于一个不稳定的状态。

当激发态的电子回到基态时,会释放出能量,产生发光现象。

其次,三联吡啶钌发光的原理是通过荧光和磷光两种方式来实现的。

荧光是指激发态的电子在短暂的停留后回到基态释放能量,产生短暂的发光现象。

而磷光是指激发态的电子在停留的时间较长,能够在停留期间与周围的分子发生相互作用,产生长时间的发光现象。

这两种发光方式都是通过激发态的电子回到基态释放能量而实现的。

三联吡啶钌作为一种重要的发光材料,在生物标记、光电器件和光催化等领域有着广泛的应用。

在生物标记方面,三联吡啶钌可以作为荧光探针用于细胞成像和蛋白质检测等领域。

在光电器件方面,三联吡啶钌可以作为有机发光二极管(OLED)的发光层,用于制备高效的有机发光器件。

在光催化方面,三联吡啶钌可以作为光催化剂,用于光催化水分解和有机物的光催化反应等。

综上所述,三联吡啶钌发光原理是通过激发态的电子回到基态释放能量而实现的,其发光方式包括荧光和磷光两种方式。

三联吡啶钌作为一种重要的发光材料,在生物标记、光电器件和光催化等领域有着广泛的应用。

通过对三联吡啶钌的发光原理和应用领域的了解,我们可以更好地利用这一材料,推动其在各个领域的应用和发展。

三联吡啶钌电化学发光机理及改善其强度的途径三联吡啶钌(Tris(2,2’-bipyridyl)ruthenium(II))是一种常用的电化学发光材料,其发光机理主要涉及钌配合物的电子跃迁和能量传递过程。

同时,为了提高三联吡啶钌的发光强度,可以通过以下途径进行改善:增加激发光源的能量密度、优化配合物的结构和改进电极材料。

首先,增加激发光源的能量密度是提高三联吡啶钌发光强度的一种重要途径。

通常情况下,激发光源的能量密度越高,激发到三联吡啶钌的电子就越多,从而产生更多的发光。

因此,使用高能量密度的激发光源,如激光器,可以提高三联吡啶钌的发光强度。

此外,还可以通过调整激发光源的波长,使其与三联吡啶钌的吸收峰相匹配,以提高激发效率。

其次,优化配合物的结构也是改善三联吡啶钌发光强度的关键。

配合物的结构可以影响到其能级结构和电子传输行为,从而影响到发光效果。

例如,可以通过引入不同的官能团或取代基,调整配合物的电子亲和力和能级间隔,从而影响到发光的强度和波长。

此外,还可以通过合成具有较长寿命的激发态配合物,延长发光的持续时间,提高发光强度。

最后,改进电极材料也可以提高三联吡啶钌的发光强度。

传统的电极材料如玻碳电极或铂电极在一定程度上限制了三联吡啶钌的发光效果。

因此,研究人员提出了一种新型的电极材料,如氧化铟锡(ITO)电极或导电聚合物电极,可以提高三联吡啶钌与电极之间的电荷传输效率,从而增强发光强度。

总而言之,三联吡啶钌是一种常用的电化学发光材料,其发光机理涉及到钌配合物的电子跃迁和能量传递过程。

为了提高发光强度,可以通过增加激发光源的能量密度、优化配合物的结构和改进电极材料等途径进行改善。

未来,随着对三联吡啶钌发光机理的深入研究和技术的不断发展,相信其发光强度还可以进一步提高,为电化学发光领域的应用带来更多的可能性。

三联吡啶钌发光原理

三联吡啶钌是一种新型的发光材料,具有较高的发光效率和发光稳定性,因此

在生物成像、光电器件等领域有着广泛的应用前景。

其发光原理主要包括激发态的产生和发光过程两个方面。

首先,三联吡啶钌的激发态产生是通过吸收外界光子能量而实现的。

当三联吡

啶钌受到激发光的照射时,其分子内部的电子会被激发到高能级,形成激发态。

这一过程需要外界光源的能量提供,通常是通过激光或LED等光源来实现。

其次,三联吡啶钌的发光过程是通过激发态的复原而实现的。

激发态的三联吡

啶钌分子在经历一定的寿命后,会自发地从高能级跃迁到低能级,释放出光子能量,从而产生发光现象。

这一过程中,三联吡啶钌分子内部的电子重新回到基态,同时释放出光子,形成发光效应。

在实际应用中,三联吡啶钌的发光原理可以通过控制激发光的强度和频率来实

现对其发光性能的调控。

此外,通过对三联吡啶钌材料的结构设计和合成工艺的优化,也可以进一步提高其发光效率和发光稳定性,从而满足不同领域对发光材料的要求。

总的来说,三联吡啶钌作为一种新型的发光材料,其发光原理主要包括激发态

的产生和发光过程两个方面。

通过对其发光性能的调控和材料结构的优化,可以实现对其发光效率和发光稳定性的提高,从而拓展其在生物成像、光电器件等领域的应用前景。

三联吡啶钌电化学发光机理及改善其强度的途径

三联吡啶钌电化学发光的机理主要是通过钌络合物在电化学过程中发生氧化还原反应,释放出能量,激发发光的现象。

具体来说,电子从阳极流向阴极,氧化钌络合物中的钌原子,然后还原回钌离子形式时,释放出能量,激发阴极上的荧光物质产生发光。

改善三联吡啶钌电化学发光强度的途径有:

1. 增加电流密度:增加电流密度可以提高氧化还原反应的速率,从而增加产生的发光量。

2. 修改电极材料:改用更好的电极材料,如石墨复合材料、碳膜电极等,可以提高电极的电导率和反应速率,从而增加发光强度。

3. 优化电解质组成:选择更有利于发光的电解质组成,如改变pH值、添加助剂等,可以提高离子传输效率,促进氧化还原

反应,增强发光效果。

4. 选择更优化的发光配合物:优化配合物的结构和性质,可使其更易于参与氧化还原反应,发光效果更强。

5. 优化反应条件:控制反应温度、反应时间等反应条件,可以使氧化还原反应更加充分,从而提高发光强度。

配体影响钌吡啶化合物的荧光性能

2016-07-22 12:51来源:内江洛伯尔材料科技有限公司作者:研发部

配体及钌配合物的结构图近年来,八面体多吡啶钌(Ⅱ)配合物与DNA的作用引起了人们极大的兴趣。

与其它金属配合物相比,这类配合物易于构造一个既为刚性又带手性的八面体构型,并且配合物的热力学稳定性好,光化学和光物理信息丰富,既可以作为DNA结构探针,又可以作为DNA分子光开关。

这些配合物能够以插入、静电和沟面结合三种方式与DNA作用,其中,插入模式最为重要,因为配合物的很多性质都与插入结合有关。

在插入模式中,配合物以其三个配体中的一个(称插入配体)嵌入到DNA的碱基对之间,其余两个配体(称辅助配体)留在碱基对外面。

这种模式通常要求配合物的插入配体具有较好的平面性,如果插入配体是带有取代基团的非完全平面配体,则可能导致配合物与DNA的结合能力的下降,同时对配合物的荧光性质等也会产生一定的影响。

为了探讨这个问题,中山大学化学与化工学院计亮年等人设计合成了带有不同取代基团的非完全平面配体及其钌配合物,并利用光谱学和流体力学方法研究了配合物与DNA的作用。

发现影响配合物与DNA插入结合强弱的因素中,配体的形状是非常重要的因素。

对含不同配体的配合物来讲,配体的平面性越好,平面面积越大,同时配体的立体位阻越小,则配合物与DNA 的作用相对较强。

此外,配体上的不同取代基团对配合物的荧光性质也具有一定的影响,并且含不同配体的配合物与DNA作用时,荧光产生的变化也不相同。

四种三联吡啶钌化合物的电致发光性能对比

2016-07-08 13:00来源:内江洛伯尔材料科技有限公司作者:研发部

四种电致化学发光的钌化合物结构式1990年,Leland等对Ru(bpy)32+与三丙胺(TPrA)的电致化学发光(ECL)进行研究,开拓了目前应用最为广泛的Ru(bpy)32+-TPrAECL体系,并在药物分析、氨基酸分析、DNA探针、金属离子检测、电化学发光酶生物传感器、电化学发光免疫分析等领域得到广泛应用。

遗憾的是,该检测体系中必须使用大大过量的TPrA(通常TPrA∶Ru(bpy)32+=1000000μmol·L-1∶1μmol·L-1),这是由TPrA自身氧化的不可逆性以及Ru(bpy)32+与TPrA之间发生的是分子间相互作用决定的。

然而,TPrA在电极表面会发生自身氧化发光以及电解、淬灭等副反应,以Pt 电极为例,TPrA自身的氧化可以产生12%的背景干扰光(相对于使用Ru(bpy)32+时的ECL发

光强度)。

这一背景干扰光的存在必然影响到ECL检测的信噪比、灵敏度以及最低检测限的进一步提高,从而在根本上制约ECL检测应用的发展。

针对上述问题,国内外研究人员在改变电极表面性能,调节体系的pH值及组成成分,采用不同的金属络合物,组建多核金属络合物体系,添加表面活性剂,在电极表面涂膜包覆标记物等方面做了大量的研究工作。

特别是2007年长春应化所Xu等利用二丁基乙醇胺代替三丙胺,使胺共反应物的用量由原来使用TPrA时的100000μmol·L-1降低到使用二丁基乙醇胺时的20000μmol·L-1。

但是,这些方法都只是单纯调节三联吡啶钌与共反应碱剂分子间的相互作用。

Sun等利用酰胺键将TPrA分子引入到Ru(bpy)32+分子中,研究了两者之间的分子内相互作用。

ECL检测表明,在2.5μmol·L-1钌标记物溶液中,三联吡啶钌与TPrA的分子内作用大于共混合体系中2.5μmol·L-1 Ru(bpy)32+与250μmol·L-1TPrA的分子间作用,也就是说,分子内作用的ECL效率高出分子间作用100倍以上。

如果将这种专一、高效的分子内作用引入到现有Ru(bpy)32+与TPrA的分子间作用体系中,可望降低体系中TPrA共反应物的添加量,一定程度上减少由于TPrA大量使用带来的自身氧化发光以及电解、淬灭等副反应。

大连理工大学化学学院刘凤玉等人设计合成了分子内带有4个TPrA取代基团和一个羧基活性基团的三联吡啶钌标记物Ⅴ,分别与分子内带有1个、2个TPrA取代基以及没有任何取代基的参照物Ru(bpy)32+进行对比,研究它们在不同电极上的分子内、分子间以及分子内和分子间协同作用下的ECL。

结果表明,单纯分子内相互作用的ECL随着分子内TPrA取代基团数量增多而明显增强,而在三丙胺外加碱存在下的分子内与分子间协同作用的共反应体系中,ECL 强度随分子内TPrA取代基团数量的增加而呈现一定的减弱趋势。

带有1个、2个、4个TPrA 基团的标记物Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ分子中TPrA基团的分子内作用效率分别相当于对应的分子间作用效率的1、6、5倍,这一结果可以为今后该类标记物的研究奠定工作基础。