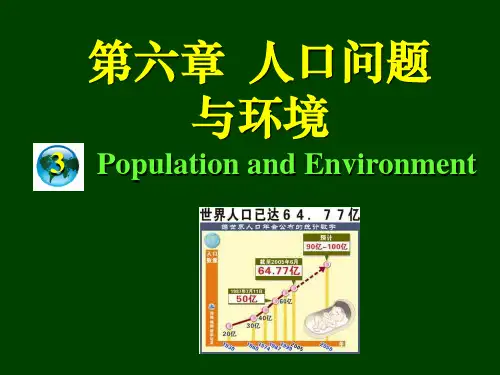

人口社会学讲义 第六讲汇编

- 格式:ppt

- 大小:3.12 MB

- 文档页数:87

第一章人口概述一.人口的概念(一)人口是数量和质量的统一(二)人口是时间和空间的统一(三)人口是自然属性和社会属性的统一1.自然属性:即人口的生物属性,是人口生存和发展的自然基础,又是人类自身受自然环境制约的重要条件。

2.社会属性:指人口作为社会生活的主体所具有的社会特性。

☆人口的本质属性是社会属性人口的定义:生活在一定社会制度下,在一定时期、一定地区、具有一定数量和质量的有生命的个人组成的不断运动的社会群体。

二.人口变动:指人口状况随着时间的推移、社会经济、自然条件以及人口自身条件的变化而不断发生的变化1.自然变动:指由出生和死亡而引起的人口数量变动。

2.机械变动:指人口空间位置的挪移。

3.社会变动:指人口在社会有机体中的组成状况的变化人口增长过快带来了不少的问题,那末是不是一个国家的人口发展越慢越好呢?人口增长过快浮现的问题人口发展战略:指一个国家或者一个地区,按照对人口发展客观要求的认识水平,据当时、当地的人口、经济、社会发展水平和资源、环境等状况,在一个时期里对人口数量、质量、结构等做出的全面的、明确的规定。

三.人口科学的学科体系所谓人口科学的学科体系就是人口学与其它分支学科的总和。

它主要由三部份组成;(一)人口理论(二)人口统计学(三)人口学分支学科人口理论是关于解释和说明人口现象、人口过程和人口规律的学说体系,它为全部人口科学体系提供基本的理论和方法,是人口科学体系的核心和基础,具指导意义。

人口统计学是阐明搜集、整理、分析与人口现象有关的数量资料的方法论科学。

人口学的分支学科是研究人口与经济、社会、自然界诸现象之间的相互关系,揭示某一侧面的科学。

它主要包括人口经济学,人口社会学,人口地理学,人口生态学,人口医学,优生学第二章人口思想理论第一节古代的人口思想第二节马尔萨斯的《人口论》一.马尔萨斯及其《人口论》产生的背景二.马尔萨斯人口论的主要内容马尔萨斯的人口论可以概括为“两个公理”、“两个级数”和“两个抑制”(一).两个公理第一,食物为人类生存所必需。

人口社会学死亡和迁移讲义人口社会学第六讲:死亡(1)一(死亡的统计1(死亡的判定:生命的终结就是死亡,但是对于死亡时间的判定并不简单,就如同一个生命开始时间的判定也不一致(是从怀孕开始,还是从分娩出生开始)。

一般把心脏跳动、呼吸作为生命的基本特征,把心脏停止跳动(没有脉搏)和呼吸停止作为生命终结的表现。

但是,现在也出现了“脑死亡”的概念,把大脑系统的永久性破坏(即使还有心跳和呼吸)判定为“脑死亡”(“植物人”在这个意义上也没有生命)。

2(死亡的申报制度:死亡发生后,按照政府制度需要由有关部门(医院、公安部门、行政部门)开具死亡证明,说明死亡者身份、死亡地点、死亡时间和死亡原因。

在一些国家采取“属地”申报制度,即由死亡发生地点的有关部门申报和统计。

我国和另一些国家采取“属人(属籍)”申报制度,即由死者户籍所在地的有关部门申报和统计。

3. 死亡统计指标:(1)粗死亡率(Crude death rate):粗死亡率 = 该地该年死亡人数/该地该年平均人数×1000‰;CDR一般在6-35‰水平,高于20‰属于高死亡率。

中国1999年粗死亡率为15.2‰;cific death rate): (2)年龄别死亡率(age-spe年龄别死亡率= 该地该年某年龄组死亡人数/该地该年某年龄组平均人数×1000‰; (图示:14-18岁组死亡率最低,40岁后逐步升高,55-60岁后加速升高; 不同国家的比较可以清楚地显示社会经济、医疗卫生发展水平)(3)婴儿死亡率(infant mortality rate):婴儿死亡率=该地该年未满周岁婴儿死亡数/该地该年活产未满周岁婴儿数×1000‰; 但分母与分子可能不完全是同一批人(李若建,1992:111)。

(4)新生儿死亡率(neo-natal mortality rate):(“新生儿”定义各国不同,中国为“未满月”) 新生儿死亡率 = 新生儿死亡数/活产人数×1000‰;(5)死因死亡率(cause-specific death rate):某种死因在该年该地所有死亡人数中的比例;如孕产妇死亡率=孕产妇死亡数/活产婴儿数×100,000‰;(6)标准化死亡率(standardized mortality rate):标准化死亡率 =(年龄别死亡率×标准人口相应年龄组的比例)之和;考虑到各人口在年龄结构上的差异,进行“标准化”(以相比较中的一个人口或者各人口统一的平均年龄构成为“标准”)以便进行相互比较;(7)平均死亡年龄(某一时期全体死亡者的平均年龄)。

浅谈对我国计划生育政策的看法社会0801 刘彦1100080315计划生育,顾名思义就是有计划有节制的生育,是对生育进行预先的设计,实行人类自身生产的计划化。

计划生育一词最早由中国正式提出,代表了在计划经济条件下由政府推动和实施的家庭计划类型。

我国《婚姻法》指出计划生育就是在全国或整个地区范围内,对人口发展行有计划的调节,使人口的增长同社会和经济的发展相适应。

计划生育主要内容包括宏观和微观两方面。

从宏观角度看,其主要内容是有计划地控制人口数量、提高人口质量、改变人口结构,使人类自身生产在数量、质量、结构等方面逐步适应社会发展的客观要求。

从微观角度看,是实行晚婚、晚育、少生、优生和优育,为社会和家庭培养全面发展的新一代。

建国初期,即从1971年起,中国开始推行人口的计划生育,提出“晚、稀、少”政策;十一届三中全会以后,党和国家进一步重视人口问题。

1974年毛泽东同志提出“人口非控制不可”的指示后,中国政府开始实行计划生育政策;1980年中共中央l号文件提出“鼓励只生一胎”的指示。

从此,我国开始了漫长和具有探索性的计划生育之路。

计划生育政策的推出对我国的发展起了不可估摸的作用。

由于中国改革开放前,长期推行的是重工业优先发展的赶超战略,在这种发展战略下,人均国内生产总值增长很慢,加上本来底子就薄,根本无力负担大基数的人口增长,当时的中国连温饱都成问题。

然而人口生育率在没有外在人口政策干预的情况下就会像印度那样下降的非常慢,而不会像韩国、泰国、新加坡、中国台湾等东亚经济发达国家那样下降的非常快。

因此,如果没有1971年开始推行的“晚、稀、少”的政策和1980年开始的“一胎化"政策,中国人口可能要比现在多好几亿。

虽然计划生育政策为我国的经济和社会的发展带来了巨大的推动作用。

它同样也会因跟不上时代的步伐而显现出它的负面影响。

计划生育政策为我们带来了许多挑战:首先,人权之争;其次,性别平等开始变得复杂化、混合化;最后,一些人口问题开始浮出水面。

人口社会学(第四版)简介《人口社会学》是人口学领域的经典教材之一,该书的第四版是在第三版基础上进行了全面修订和更新。

本书从人口学的基本概念和理论出发,探讨了人口的组成、变动以及人口与社会的相互作用关系。

通过对人口问题的深入研究,可以揭示社会现象的变化趋势和影响因素,为社会问题的解决提供重要依据。

内容概述第一章:人口学的起源和发展本章主要介绍了人口学的起源和发展历程,包括人口学的定义、发展阶段以及人口学与其他学科的关系。

通过了解人口学的起源,读者可以更好地理解该学科的研究对象和研究方法。

第二章:人口的基本概念和统计指标本章介绍了人口学中常用的基本概念和统计指标,包括人口数量、人口密度、出生率、死亡率、迁移率等。

通过掌握这些指标,读者可以更准确地描述和分析人口变动的特征和趋势。

本章主要探讨了人口增长和人口变动的原因和影响因素。

通过分析人口增长的驱动力和人口结构的变化,可以更好地理解人口变动对社会经济发展的影响。

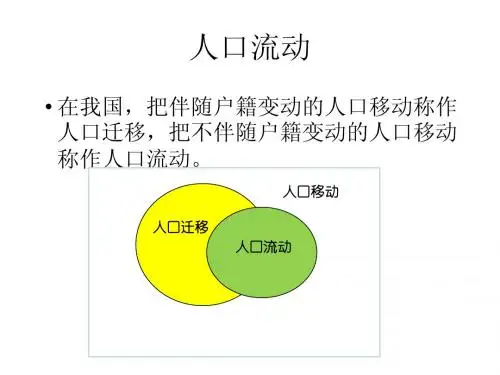

第四章:人口流动与人口迁移本章介绍了人口流动和人口迁移的概念和类型,包括内部人口迁移和国际人口迁移。

通过研究人口流动的规律,可以洞察人口迁移背后的动因和影响。

第五章:人口与社会问题本章主要讨论了人口与社会问题的关系,包括人口老龄化、人口过剩、人口负担、性别失衡等。

通过对这些社会问题的研究,可以为制定政策和解决社会问题提供参考。

第六章:人口与经济发展本章探讨了人口与经济发展的关系,包括人口结构对经济增长的影响、人口红利的释放以及人口政策的影响等。

通过研究人口与经济的相互作用关系,可以帮助国家和地区制定可持续发展的战略。

本章介绍了人口预测和人口规划的概念和方法。

通过对未来人口变动趋势的预测和规划,可以为社会发展提供重要参考。

第八章:人口政策与人口管理本章主要讨论了人口政策和人口管理的内容和实施方式。

通过探讨人口政策的制定和实施,可以为解决人口问题和促进社会发展提供参考。

结语《人口社会学(第四版)》系统地介绍了人口学领域的基本概念、理论和研究方法。

人口社会学第一章导论第一节人口与人口社会学一、什么是人口1.人口的内涵人口是生活在特定社会制度、特定地域、具有一定数量和质量的人的总称,它是一切社会生活的基础和出发点,是社会生产力构成的要素和生产关系的体现者。

“人口”是生物学种群的概念,就是一个生物物种在一定范围里所有个体的总和,人口作为一个生物群体,其生、老、病、死整个生命过程被规定于自然的生物过程之中。

在统计术语中,凡是具有某种特征的群体,都可以称之为一个人口(population),它是总体(universe)的同义词。

但在人口学中,人口(population)这一术语是指某一地区的全体居民(inhabitants),尽管有时这一术语可用来仅指某一部分居民,如:学龄人口、可婚人口这样的人口,严格说来,应叫作分人口(sub—population)。

人口这一术语往往用来更具体地表示规模(size),即总体中个体的总数(total number)。

2.人口的群体特征群体与个体是有区别的:第一,群体的特征要用数量表示它的规模、结构分布和质量,而个体则不能这样表示。

第二,群体可以表现出规律(受大数定律支配),而个体变化是无规律的。

第三,群体运动的客观性更强,而个体行为的主观性更强。

3.人口的一般特征(1)人口的双重属性一是自然属性。

人口是有生命现象的个体组成的生物群体。

人有出生、成长、衰老、死亡的生命过程,也有自身遗传、变异以及全部生理机能。

这些个人的自然属性影响和决定着人口的数量和质量,是人口存在和发展的生物基础。

其二是社会属性。

人是社会生活的主体,每个人都处于一定的社会关系的互动过程之中,如生产关系、政治关系、文化关系、民族关系、家庭关系、宗教关系以及由这些关系派生出来的其它社会关系。

人口的社会属性是人口区别于生物群体的根本标志。

因此,人口的社会属性是本质属性。

这决定了人口现象本质上是一种社会现象。

(2)人口结构从静态考察:通过一定时点上的人口数、人口密度及各种人口构成反映出来的,主要指人口结构。

第一章人口社会学简介1.论述人口的双重性P4自然属性:是人类个体的出生,生长,繁衍,死亡和衰老的生命历程受到生物规律的支配。

社会属性:人是社会行动者,他的生存和发展依赖于社会,社区,家庭等一系列社会组织,社会文化和他人,这表明人类的生物属性深受社会属性的影响和制约。

人口的社会属性表现为三个方面:(1)人口过程,人口结构和各种人口变迁都是在一定的社会生产方式下进行的(2)人口过程,人口结构和各种人口变迁都是在一定的社会文化中产生的(3)人口过程,人口结构和各种人口变迁都是在一定的政治制度中产生的2.简述人口社会学研究的基本内容P6(1)认识和分析人口过程(2)认识和分析人口结构(3)认识和分析人口变迁内容较多较杂,具体需要大家到书中寻找了解3.简述中国的五次人口普查P21 (是五次都要,不是只要第五次)本重点需要同学们结合书本理解第二章人口社会学的基本理论1.马尔萨斯的《人口原理》P29 注意其背景,内容,以及正反面的评价背景:马尔萨斯的时代正是英国工业革命,法国资产阶级革命爆发的时期,是资本主义上升的时期,人口迅速增长,人民生活日益贫困,阶级冲突越来越激烈。

内容:(1)建构人口理论的两个前提:一是食物是人类生存必须的。

二是两性间的性欲是必然的(2)两个级数的理论,马尔萨斯认为人口的增值力与土地的生产力之间是不平衡的。

(3)较少人口的途径,一是积极性抑制,二是预防性抑制(4)人口波动理论与三个命题评价:积极方面:(1)首次揭示了稀缺性对经济发展的影响(2)首次建立人口与经济增长的理论关系模型(3)提出人口增长制约与生活资料的增长(4)人口增长与生存资料的关系的调节机制(5)人口增长和经济增长的极限(6)首次区分了人口增长抑制因素的不同作用机制和环境,最早将现代西方社会与非西方社会进行比较并将富余程度的差距与特定人口过程联系起来负面评价:(1)完全从生物学角度看待生育行为而现代社会的性爱,婚姻与生育不存在必然联系(2)没有看到人口增长与生活资料增长之间关系复杂性具体阐述见书本2.马寅初的《新人口论》P37基本思想:中国人口繁殖太快,人口多、资金少,影响工业化的进程,影响人民生活水平的提高,应该控制人口。

人口社会学讲义提纲(2010年秋季)第一讲一.基本概念1.学科分类社会学是“法学”大门类下面的一个“一级学科”。

按照目前教育部颁布的学科分类目录,“社会学”这个一级学科下有4个“二级学科”:社会学、人口学、人类学、民俗学。

2.人口学可大致区分为“广义人口学”和“狭义人口学”。

“狭义人口学”(Demography):直接涵义是“人口统计学”,比较强调统计与定量分析。

一般认为狭义人口学有四个传统研究领域:(1)生育(Fertility),(2)死亡(Mortality),(3)迁移(Migration),(4)城市化(Urbanization)。

这4个领域所涉及的是人口的增加(生育)、减少(死亡)、地点的变化(迁移)和居住的聚居程度(城市化)。

“广义人口学”(Population Studies):与人口直接或间接有关的领域(包括家庭、婚姻、老龄、青少年、各种社会组织等)都可以包括在内,可以说用人口学的角度(perspectives),使用人口学的指标(Indexes)和研究方法(methods)来研究复杂的社会现象,都可以归为“广义人口学”,如:(1)家庭(择偶标准、家庭构成、夫妻离异、代际关系等);人口的基本组织形式和“再生产”(繁殖、养育、教育、互助、反哺)的单元;(2)社区与社会群体(社区构成、内外关系、网络组织、社区变迁等);人口的社会组织形式;(3)民族(族群特征差异、族群冲突、族际整合与融合等);不同认同心理的人口群体;(4)企业(人员结构与更新、组织与运行、人际网络等等);劳动力是“生产人口”;(5)城镇(居住格局、人口构成、人员流动、社会组织等);人口的分布聚集类型;(6)分层与流动(各层次的构成与特征、阶层之间流动的原因和条件等);人口内部的结构与变化。

就研究对象而言,“广义人口学”与“社会学”在很大程度上相互重合。

3.人口社会学在学科定位上,“广义人口学”在一定程度上就是“人口社会学”,即主要采用社会学的比较宽阔的视角、比较复杂的理论框架来分析研究与人口现象有关的各种社会问题,在研究对象范围方面并不限于“狭义人口学”或“人口统计学”的四领域,即使是对于这四领域的研究,也远远超出“人口统计”的范围。