胶体溶液及表面现象共38页

- 格式:ppt

- 大小:3.62 MB

- 文档页数:38

![[理学]第三章 胶体溶液及表面现象](https://uimg.taocdn.com/4eb28b3555270722192ef7df.webp)

1.压缩因子任何温度下第七章表面现象1.在相界面上所发生的物理化学现象陈称为表面现象。

产生表面现象的主要原因是处在表面层中的物质分子与系统内部的分子存在着力场上的差异。

2.通常用比表面来表示物质的分散度。

其定义为:每单位体积物质所具有的表面积。

3.任意两相间的接触面,通常称为界面(界面层)。

物质与(另一相为气体)真空、与本身的饱和蒸气或与被其蒸汽饱和了的空气相接触的面,称为表面。

4.表面张力:在与液面相切的方向上,垂直作用于单位长度线段上的紧缩力。

5.在恒温恒压下,可逆过程的非体积功等于此过程系统的吉布斯函数变。

6.影响表面及界面张力的因素:表面张力与物质的本性有关、与接触相的性质有关(分子间作用力)、温度的影响、压力的影响。

7.润湿现象:润湿是固体(或液体)表面上的气体被液体取代的过程。

铺展:液滴在固体表面上迅速展开,形成液膜平铺在固体表面上的现象。

8.亚稳状态与新相生成:a.过饱和蒸汽:按通常相平衡条件应当凝结而未凝结的蒸汽。

过热液体:按通常相平衡条件应当沸腾而仍不沸腾的液体。

过冷液体:按相平衡条件应当凝固而未凝固的液体。

过饱和溶液:按相平衡条件应当有晶体析出而未能析出的溶液。

上述各种过饱和系统都不是真正的平衡系统,都是不稳定的状态,故称为亚稳(或介安)状态。

亚稳态所以能长期存在,是因为在指定条件下新相种子难以生成。

9.固体表面的吸附作用:吸附:在一定条件下一种物质的分子、原子或离子能自动地粘附在固体表面的现象。

或者说,在任意两相之间的界面层中,某种物质的浓度可自动发生变化的现象。

吸附分为物理吸附(范德华力)和化学吸附(化学键力)。

具有吸附能力的物质称为吸附剂或基质,被吸附的物质称为吸附质。

吸附的逆过程,即被吸附的物质脱离吸附层返回到介质中的过程,称为脱附(或解吸)。

10.吸附平衡:对于一个指定的吸附系统,当吸附速率等于脱附速率时所对应的状态。

当吸附达到平衡时的吸附量,称为吸附量。

气体在固体表面的吸附量与气体的平衡压力及系统的温度有关。

第四章胶体溶液学习要点分散系、分散相、分散介质、表面现象、表面能、表面活性物质、吸附、孚L 化剂、乳化作用、溶胶、胶团结构、Tyndall现象、Brown运动、电泳、电渗。

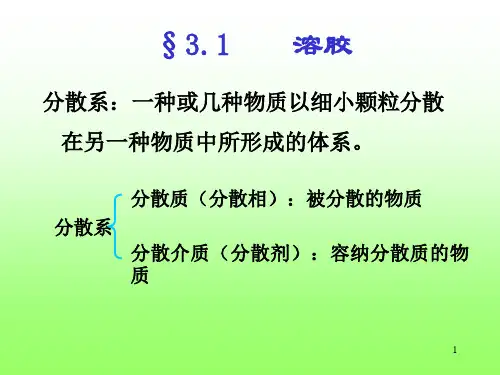

聚沉值、大分子溶液、胶凝、盐析学习指南(一)分散系统分散系统,简称分散系,是由一种或几种物质以较小的颗粒分散于另一种物质中所形成的系统。

分散系中被分散的物质称为分散相,容纳分散相的物质称为分散介质。

根据物态,分散系有固态、液态与气态之分。

液体分散系按其分散相直径的大小不同可分为真溶液、胶体分散系和粗分散系三类。

分散系又可分为均相分散系和非均相分散系两大类。

均相分散系只有一个相(体系内部物理性质和化学性质均一的部分形成一相”,包括真溶液、大分子溶液。

非均相分散系的分散相和分散介质为不同的相,包括溶胶和粗分散系。

(二)表面现象我们把在任何两相界面上产生的物理化学现象总称为表面现象。

胶体的许多性质,如电学性质、稳定性、保护作用等都与表面现象有关。

如果把液体内部分子移到表面层就要克服向内的合力而做功。

这种功称为表面功,它以势能形式储存于表面分子。

单位表面上的表面自由能即增加单位表面所消耗的功,称为比表面能,比表面能在数值上等于表面张力。

根据热力学原理,表面能有自发降低的趋势。

要降低表面能,可通过两种途径:一是缩小物体的表面积;二是降低表面张力或是两者都减小。

表面活性物质分子的一端具有疏水性,另一端具有亲脂性。

如果向水中加入表面活性物质,则表面活性物质会部分地代替水分子聚集在溶液表面上,以降低表面张力,导致表面活性物质在表面层的浓度大于在溶液内部的浓度,产生正吸附。

相反,如果向水中加入某些无机盐类(如NaCl等)、糖类(单糖、双糖)以及溶于水的金属氢氧化物、淀粉等表面张力比水大的表面非活性物质,则这类物质在溶液表面层的浓度将会小于它们在溶液内部的浓度,产生负吸附。

(三)孚L状液水与油这两种液体不相溶,若使其中的一种液体的一种以细小的液滴分散于另一种不相溶的液体中,必须在振荡的同时加入一种能降低比界面能的表面活性物质,这种表面活性物质的分子在油与水两相界面上定向地排列,形成一层保护分散相液滴的薄膜,防止了液滴合并变大而分层,使体系得到一定程度的稳定性. 这种能使乳浊液稳定的的表面活性物质称为乳化剂,乳化剂所起的作用称为乳化作用。