话说长江与再说长江的比较

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:2

《再说长江》VS《话说长江》——以《曲水姑苏》与《太湖平原》为例这是两部题材相同的纪录片,这是两部被一道长达20多年的历史鸿沟划开的纪录片。

成功固然不可复制,但是它们却在各自的年代里引发了观众的热议。

虽是同样的题材,却有不同的表现风格。

总体上来讲,我觉得《再说长江》更能为现代观众接受,这不仅因为它唯美而不失生活情趣的画面效果,更在于它是对长江的再度寻访,且内容更加充实集中,从某个角度上来看,似乎还是对《话说长江》的补白。

当然《话说长江》也很经典,它的一些画面更是对过往的重温。

《再说长江》更为现代观众接受,很大程度上是由现代拍摄技巧和当代人的收视习惯造成的。

就像新旧《上海滩》一样,这两部纪录片很难说谁更胜一筹。

从画面元素上来看,《话说长江》通过采用了拍摄、动画的方式,不仅向观众展示了自然风貌,其教育意义也颇为浓厚,如对太湖平原形成历史和气候等状况的简介,间接地向观众灌输了人文地理知识。

而《再说长江》更多地采用实拍,内容更为凝练集中,更隐晦地让观众进行精神上的洗礼。

从内容上来看,《话说长江》只是把苏州融入到太湖平原这个小专题中,而《再说长江》则用一集的篇幅来展现苏州,对《话说长江》中没有涉及的苏州园林以及昆曲以典型的人和事进行了全面地展现,如昆曲传承人蔡婆婆、顾笃簧的介绍,还有人物采访等。

由于《话说长江》缺乏同期声,解说词占的比例过大且太过抒情,这在一定程度上使观众产生了距离,不过解说员也通过对话地方式尽可能拉回观众的注意力,而这远不及同期声更能还原生活的真实感。

当然,鉴于历史条件,这也是可以原谅的,我们不必在这点上过于苛责。

从拍摄方式来看,在《太湖平原》中的远景和俯拍所占的比重相当多,这大概是为了尽可能展现全貌吧,使得画面更加深远一些。

而《曲水姑苏》中的中景、远景也比较多,与《太湖平原》不同的是:它在拍摄过程中插入了对人的记录,通过人的活动有重点地介绍了苏州的昆曲和园林艺术,使得真实感更强、生活情趣更加浓厚。

一滴水最长的故事——评影片《长江》长江,穿过半个中国,聚集着中华名族的声音,延续着前年的历史文化,她见证着中华大地上的沧海桑田和五千年文化的变迁,是每个中国人的豪情的承载。

很早以前就从长辈那里听说,他们对长江的情感与认识更多的是源于一部影片—《话说长江》,而出生在新时代的我们,在看了纪录片《长江》之后,也随着长江的滚滚波涛而怦然心动。

从一滴水开始的故事长江浩浩汤汤奔涌向前,气势磅礴。

但影片一开始却用一滴水来开头,这一滴水便触动了观众的心。

一滴水,贯穿着《长江》,是最微小而又震撼人心的主线。

这一滴水是源头。

这一滴水,又可以追溯到长江源头冰川,是冰天雪地,是神秘的高原,是最高的学校,是在恶劣的高原环境下生活的其乐融融的一家,这一滴水更是映出生命的顽强。

抑或是永恒的朝圣地唐古拉,心无旁骛的修禅者在水中搭建起的“金桥”,每一块的玛尼石上的都是祝福。

于是从源头开始,一滴水就包含了顽强与爱的故事,着也预示着从一滴水的故事开始,长江之水尽是中华名族的坚韧与情感。

这一滴水的手法,是给人印象最深的一笔,最触动人心的一笔,也是本片的点睛之笔。

从一滴水开始,每一滴都是中华名族最平凡而最感动的故事的。

从一滴水到河流到长江,一滴水是多么的平凡而不凡,每一滴水都是生生不息的力量,每一滴水都像一段历史,点点滴滴的构成了灿烂的文化;每一滴水都像是一个中国人,每个人的力量让我们用有了强大的祖国。

人们喜爱纪录片,是应为可以通过它体验从未有过的经历,追寻未曾踏上的土地,感受从不得知的情感。

纪录片《长江》正是为我们寻找着这些朴素中而不同的风景。

多角度看到不同的美在神秘的青藏高原,恶劣的气候阻挡着游人的前行,在这些我们无法去到的地方,我们却可以用于雄鹰一般的视角去俯瞰,去领略这壮美的山河,这就要归功于不同角度的拍摄。

从一滴水的特写开始,忽然进入到高原或者是峡谷的航拍,给人强烈的视觉冲击,更能展现着高原峡谷的气势磅礴。

我来自云南,也对丽江部分印象深刻。

纪录片《再说长江》赏析摘要:作为20年前《话说长江》的续篇,2004年,33集大型电视纪录片《再说长江》在中央电视台正式立项并开始拍摄。

2006年7月开播20年前的《话说长江》,是中国电视史上载入史册的收视奇迹,如今的《再说长江》则是中国电视史上规模最大的一次记录长江行动,并且用高清摄像机记录了当年《话说长江》限于技术问题而没能拍摄到的长江源。

20年后的长江代表了中国的变化,《再说长江》中有很多《话说长江》的镜头重现,当年的片中的很多人物也重又走进新片中。

《再说长江》策划时明确的主旨就是以长江沿岸风光地貌,风土人情的变化来反映中国20 年的经济建设所带来的巨变。

20年前的《话说长江》是部风光片,散文化的解说,让没走出过家门的老百姓看到了祖国各地人们的生活状态,20年长江沿途很多地方都是旅游胜地了,早已不再神秘,所以这次我们以人为本,以纯纪实手法讲故事,用对比来展现长江的变化、中国的变化。

然而更重要的是,让观众看到变化的背后其实是不变,20年巨变的根源在于中华文化血脉相承的不变。

《再说长江》以饱满的创作激情、深厚的民族情感、强烈的社会责任、高昂的时代精神,全景式地展现了长江波澜壮阔的壮丽景象、多姿多彩的人文景观,以强烈震撼的内容凸现出充满魅力的长江形象。

从长江源头到人海口,33集《再说长江》完整地记录了这条中华民族生命之河的历史——亿万年沧海桑田;五千年文明变迁;二十年波澜画卷。

日月经天,江河行地。

关键词:《再说长江》记录方式呈现记忆文化象征历史再现正文:随着《话说长江》的巨大成功,《再说长江》更是达到了一个新的高度,不论从片子的拍摄技术,还是从记录方式,都有了一个新的起点,无论你是否看过《话说长江》,无论你是否了解长江,这部片子都会让你感受到什么是真正的真,真正的美,真正的壮。

片子本身也早已超越了它的精致的构图,早已超越了他高技术恰如其分的摄影,早已超越了震撼人心的解说,更多的,片子带给我们的除了震撼,是触及内心沉淀下来的感动。

《再说长江》是央视于2004年8月开始拍摄,历时两年行走在万里长江之上,飞跃长江沿岸十二个省市,打造的一部极具历史厚重感的记录片。

这部大型电视记录片,有着很多的第一次:第一次用搞清摄象机记录了长江源头的最新形象第一次用直升机航摄记录了海拔5800米的长江之源第一次运用真实再现和动画全程演绎长江文明的源头第一次用高清动画和卫星战线长江生命的脉络可以说,这些第一次不仅让我们享受了一次视觉盛宴,更加反映了中国日新月异的巨变。

第一章:大江巨变《再说长江》的开篇是将现在的长江与20年前《话说长江》中的大江及其沿岸、人民的生活进行对比,突出20年间沧海桑田的变化。

《再说长江》与其他记录片最大的不同就是在于它的比较手法的广泛运用。

而它之所以可以将比较手法运用得这般淋漓尽致,那是因为在它之前的20年,先进的中国电视人就已经创造了一部同样伟大的记录片《话说长江》。

此次的《再说长江》的拍摄,可以说是站在了巨人的肩膀上进行再创作。

先人的模式与手法,给了《再说长江》很大的借鉴意义,在片中我们也可以看到,有很多组镜头是按照20年前《话说长江》的模式和角度拍摄的,将这些镜头与20年前的进行对比,不用过多的言语,受众自然可以看到长江甚至中国20年见的巨大变迁。

这是《再说长江》一个独特的优势,但如果运用得不好,也有可能变成其劣势。

20年前的《话说长江》已深入人心,要怎样跳出那固定模式,进行形式和内容的创新,怎样再一次调动更为挑剔的受众的胃口,创造收视奇迹,亦成为了《再说长江》的难点。

这也许就是世间的辨证吧。

值得庆幸的是,今天的《再说长江》跳出了20年前的圈子,在与过去的简单对比之上,运用了新的科技,渗透了新的内涵,寄予了新的希望。

片中将历史翻天覆地的变化比作川剧中的变脸。

这一比喻既形象地展示了沧海桑田的改变,又将当地的人文内涵孕育其中,既准确又诙谐,既浓厚又通俗,值得借鉴。

本片的声音采用的是解说加同期声的混音模式。

这样,就既有解说的清晰感,又有同期声的真实感。

二十波澜沧桑巨变《再说长江——大江巨变》纪录片影评《再说长江》是中央电视台摄制的大型纪录片,于2006年7月在中央电视台播出。

作为20年前万人空巷的《话说长江》的续集,《再说长江》则是中国电视史上规模最大的一次记录长江的行动。

影片通过这20年来长江的生生不息的流淌的记录,表现了深厚的民族情感以及高昂的时代精神。

而作为第一集的《大江巨变》更是折射出沿岸各地20年的巨变,令人感受深刻。

不同时空的同次记录在影片开始,便对《话说长江》进行回顾和致意,并在影片中间多次运用《话说长江》的原始文件。

并赋予了新的内涵和希望。

例如对重庆长江大桥的第一个晨跑者李曦的今昔对比,表现了20年来普通人生活的变化拉近了与观众的距离。

对重庆和上海这两个城市的主要描述,更是让人直观的感受到改革开放带来的沧桑巨变。

而一些细节,例如对时尚的介绍,丰富了这一变化的血肉,以小见大让人感受真切。

对南水北调工程、长江三峡工程的提点更是在大的方面的讲述着人们和长江之间日新月异而又亘古不变的生存依赖。

自然人文的拼盘盛宴在28分钟的第一集,制作者巧妙地剪辑使长江沿岸经的济、文化、自然、历史各方面有了大致的概括,并铺垫了以后各集的展开,并使观众有了深入了解的兴趣。

从对如三星堆等考古文物和历史文化古迹:重庆大足千手观音、乐山大佛、四川都江堰、武当山道教圣地的展示以及对古代居民的原景重现展现了长江孕育文明和带来了源源不断文化灵感的重大意义。

而对长江自然景观的摄制更是匠心独运,例如开场水滴和大江的转换对比就令人心生震撼。

对湖泊是构成长江经脉、崇明岛湿地的形成和长江源头的探索增加了科普含量,使得节目内容更加多面和充实。

精湛细腻的表现手法除了在前面提到的今昔对比的表现手法,影片使用了大量的航拍。

航拍给人以气势澎湃的感觉,表现了长江的雄伟。

给观众对长江最直接的视觉体验。

另外蒙太奇手法的使用使得整部影片的镜头感强烈、讲述层次丰富。

细腻音乐的反复而具有变化的使用烘托出整部影片的气氛而且加强了不同画面的感受。

1从《长江》说开去很早就对纪录片颇感兴趣。

往往真实的东西最动人心魄,而艺术地记录这些真实,用独特的视角,完美的剪接,动人的音乐,深情地解说,会让影像更深刻地打动人、感染人、激励人。

有时这种影响是深远的,远至一生、甚至几代。

央视的片子,确切地说是刘文老师的片子具有特有的恢弘大气的风格,这种风格是和作为有着深厚电视节目制作素养的制片人和央视作为国家级电视台的地位相契合的。

从某种角度来讲,资金、设备、人才方面都是构建这些历史巨制的有力支撑。

要达到这一点,一般的地方卫视是无法比拟的。

正是这样,才一直喜欢央视,喜欢刘文老师的纪录片。

言归正传。

其实非常激动能够听到刘文老师的课,虽然接触的时间很短暂,但却是获益匪浅。

最后一堂课上,李喆老师播放了《长江》。

其实先前已经完整地看过了《再说长江》这部片子,突然看到《长江》,可能是由于先入为主的思想,觉得很大很大的不舒服。

不舒服大概体现在这些方面:首先,《长江》可以说是《再说长江》的删减版,所有的镜头和素材都来自于《再说长江》,在节目时长上有了明显的压缩。

不过也可能正是这样,才选择了《长江》在课堂上播放。

由于时长所限,《长江》对完整的长篇影像进行了剪接,只挑选了几个节点进行详细的描绘,所以出现了故事和场景的跳跃性,而这种跳跃性缺乏一定的内在联系,结果使《长江》这部片子,看起来连贯性不强,从西到东,每一个篇章的跨度太大,给人一种慌慌张张的感觉。

特别是最后,当长江从西到东奔涌至高潮,镜头突然跳转至上海,因为时长的原因,“迫使”长江“匆匆”入海。

让人觉得有一股气憋在心里而无法释怀,总觉得不够畅快。

另外,《长江》的剪接也出现了一个问题。

挑选的几个描述点中,在丽江详细铺陈了一种神秘的原始宗教信仰,在峨眉山大篇幅讲述了佛教,在青城山大谈道教,到了武当山又着重采访了一名道士。

看到这里,就感觉这好像是一部反映长江沿岸宗教的片子,当然看《再说长江》肯定不会有这样的感觉,这不是创作者的初衷,剪辑人员也并无此心,但是最后形成的影像确实让我产生了这种明显的错觉。

第37卷第2期南都学坛(人文社会科学学报)Vol. 37N〇.2 2 0 1 7 年3 月Academic Forum of Nandu ( Journal of the Humanities and Social Sciences) Mar. 2017社会变迁视角下的影像中国—以《话说长江》和《再说长江》为例郜扬(信阳师范学院传媒学院,河南信阳464〇00)摘要:《话说长江》和《再说长江》是中国电视纪录片史上的两部以长江为题材的作品。

《话 说长江》的成功在于第一次将中国的母亲河完整地展现在国人的面前。

而《再说长江》的成功则在于它将中国20年的巨大变化和辉煌成就展现给全中国人民,乃至全世界人民。

《话说长江》是 在说长江,看长江,是在风光及历史、文化的范畴内展现长江,《再说长江》是从对长江的说与看,扩展到了思考,并开阔到了生态、人文、发展等多个领域。

创作者让观众在影像中见证了改革开放给中国社会带来的巨大变化,见证了一个民族在时代变迁中被赋予的精神与价值,体现了纪录片反映社会变革的能力与方式。

关键词:《话说长江》;《再说长江》;社会价值;影像中国中图分类号:J902 文献标识码:A文章编号:1002 -6320(2017)02 -0065 -04《话说长江》和《再说长江》是两部相隔20年 的电视纪录片,具有连续的价值与意义。

它们以 发生的视角突出长江之新,以发现的视角突出长 江之奇,以发展的视角突出长江之变,让观众在影 像画面中见证了中国之巨变。

一、纪录片中的政治改革与中国风貌在20世纪80年代《话说长江》拍摄期,中国 刚刚提出现代化的建设目标,开始与世界对话。

因此,西方文化的涌人对纪录片产生了较大的影 响,中国开始借鉴西方纪录片的理念和方法来构 筑中国的民族形象。

1980年拍摄的《丝绸之路》就是从国内各民族间的关系中梳理出了当下中国 的发展方向。

纪录片的发展、创作与时政相连,它通过艺术的表现形式来影响人的世界观与价值 观。

从《话说长江》走向《再说长江》作者:王紫彤来源:《文艺生活·中旬刊》2018年第03期摘要:《话说长江》在20世纪80年代初期,掀起了全国收视热潮,达到了万人空巷的地步。

20余年后,人们再一次踏上寻找长江源头的旅途,用更为先进的技术去展现长江20多年的变化。

本文着重从艺术内容、拍摄手法等角度分析两部作品给人们带来的不一样的视觉体验。

关键词:《话说长江》;《再说长江》;电视纪录片中图分类号:J952 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2018)08-0106-01所谓电视纪录片指的是对客观现实生活的一种有组织的再现与表现,以真实生活为基础,以客观真实为核心,以真人真事作为创作素材,并对其进行艺术的加工的电视节目。

《话说长江》在20世纪80年代初期掀起了全国收视热潮,20余年后,人们再一次踏上寻找长江源头的旅途,用更为先进的技术去展现长江20多年的变化。

一、创作手法的推陈出新早期的中国纪录片被称作是宣教片,比较重视文本分析,注重的是解说,关键点是把思想内容灌输到观众的脑海里。

《话说长江》作为上个世纪八十年代引起广泛关注的电视节目,它的创作手法在现在看来比较平实质朴。

它重视的是历史和人文景观,强调的是知识的灌输和传达。

《话说长江》的创作人员想要为观众展示的是一个客观事实的真相,展现的是奔腾万里的长江以及两岸的旖旎风光。

然而时隔20余年的《再说长江》以《话说长江》为基础,改变了以历史和人文景观为主的创作思路,加入了“以人为本”这一重要因素。

另外,《话说长江》始终把握着一个主题,并且只是从大的构架来拍摄,细节拍摄较少。

《再说长江》更多的是流于真实,将人们探寻的道路一步一步记录下来,包括所有的突发状况。

比如说在最初探寻长江源头的一部分,将摄制组遇到困难所有物品被打湿,被迫安营扎寨的情节展现出来,一是表达拍摄的艰险,一是给观众带来更为真实的体验。

二、声画关系的别样处理电视纪录片的声音主要包括自然音响、效果音响、解说、人物同期声以及音乐。

1958年,纪录片《到农村去》在北京电视台(中央电视台前身)播出,拉开了我国电视纪录片的帷幕。

在其60多年的发展历程中,电视纪录片记录着时代的变迁、社会的变革和科技的进步,取得了辉煌的成就。

其中,体现国家意识形态、弘扬时代主旋律的纪录片占很大比重,被称为主旋律电视纪录片。

这些作品通过选择符合正面价值的主题,体现积极、乐观、健康的价值观,力图激发观众的爱国主义情怀,增强民族凝聚力。

从早期“形象化政论”的模式,到20世纪七八十年代打捞文化地理的深层意象,到90年代纪实美学和平民视点的浸润,再到当下多元共生的市场转型,主旋律电视纪录片的发展不仅反映了我国历史文化的变革,也折射出主流意识形态话语方式的转变以及国家与时俱进的文化策略。

本文以改革开放之后极具代表性的三部纪录片《话说长江》《再说长江》《辉煌中国》为案例,在传播美学的视域下回顾我国主旋律电视纪录片的发展历程,分析其发展趋势及面临的挑战,以期找到合理有效的解决途径,促进我国电视纪录片的发展。

一、《话说长江》:打捞文化地理的深层意象1983年12月,一部名叫《话说长江》的电视纪录片出现在荧幕上,以40%的收视率创下了我国电视纪录片的收视奇迹。

该片不仅令国家文化地理的意象深入人心,更是激发了亿万观众的爱国主义情怀,被盛赞为一幅“激动人心的爱国画卷”。

这部纪录片有25集,从长江源头出发,沿着上游、中游、下游的顺序对流域两岸的山川地理、民俗风情、名胜古迹和社会风貌进行了介绍。

以单线式渐进结构来组织内容,叙事单元之间由主题线索连接,通过空间关系来实现内容的逻辑构建。

其主题明确,主题文本先行于选材、拍摄与制作,由主题线索串联起宏大叙事,体现了传统纪录片“主题先行”的特点。

在表现手法上,《话说长江》采用传统“画面+解说”的形式,解说为主,画面为辅。

长镜头的大量使用营造了画面意境,真实地再现了长江的壮美,而散文式的解说词则起着向观众传递思想和倾述感情的重要作用。

纪录片《话说长江》和《再说长江》创作理念与风格之比较郜扬【摘要】Discovering the Yangtze River and Recovering the Yangtze River, two television documentaries about the Yangtze River that make aesthetic contemplation and affectionate description on modern China with lens in the view of times.These two documentaries bear the imprint of times and reflect different creation ideas and cultural individuality.%《话说长江》和《再说长江》是两部以长江为题材的电视纪录片,创作者站在时代的高度用镜头对现代中国进行审美观照与深情抒写,具有鲜明的时代特点,体现了不同时期的不同的创作理念和文化个性。

【期刊名称】《信阳师范学院学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2016(036)002【总页数】4页(P104-107)【关键词】《话说长江》;《再说长江》;审美观照;创作理念;文化个性【作者】郜扬【作者单位】信阳师范学院传媒学院,河南信阳464000【正文语种】中文【中图分类】G220《话说长江》和《再说长江》是中国电视纪录片史上的两部重要作品。

它们都以长江为题材,却因20年的时间间隔,让观众在影像中见证了改革开放给中国社会带来的巨大变化,见证了科技进步给中国电视纪录片带来的巨大发展。

“20年对长江是一个瞬间,对中国则是一个时代”。

《话说长江》和《再说长江》站在时代的高度,用镜头对现代中国进行了审美观照与深情抒写,体现了不同时期不同的创作理念和文化个性。

新中国成立以来,由于受到社会环境的限制,早期的中国纪录片以党的方针政策为依据来报道社会主义建设中的新事物和新成就,被当成具有教育意义的“正面教材”。

说话长江解说词目录第一回源远流长第二回巨川之源第三回金沙的江第四回四川盆地第五回岷江秀色第六回成都漫步第七回峨眉凌云第八回从宜宾到重庆第九回大足石刻第十回川江两岸第十一回壮丽的三峡第十二回长江第一坝第十三回荆江览古第十四回洞庭天下水岳阳天下楼第十五回从武赤壁到文赤壁第十六回庐山独秀第十七回瓷都景德镇第十八回佛教圣地九华山第十九回飞红滴翠记黄山第二十回古城南京第二十一回历史名城扬州漫话第二十二回镇江三山第二十三回太湖平原第二十四回黄浦江畔第二十五回走向大海第一回:源远流长您可能以为,这是大海,是汪洋吧?不,这是崇明岛外的长江!您可能会联想到长长的飘带、洁白的哈达。

是啊!多么美丽,这也是长江!如果说是三级跳远的话,我们刚才从长江的入海的地方起跳,中间在三峡落了一脚,现在已经跳到世界屋脊的青藏高原了。

长江,就是从这里起步,昂首高歌,飘逸豪放地奔向太平洋。

长江在这个世界上已经生活了千千万万个春秋了,可他还是这样年轻,这样清秀!他总是像初生的牛犊一样不知疲倦,永远充满着青春的活力。

长江发源于唐古拉山山脉的主峰格拉丹东雪山的西南侧。

它从西到东,流淌在中国大地的中部,稍稍偏南一点。

在从前的地理教科书里,说长江的长度是5千多公里,近几年来,经过我国科学工作者千辛万苦的实地勘测,获得了比较确切的数据——长江的实际长度是6380多公里。

从长度来讲,除南美洲的亚马逊河和非洲的尼罗河,长江就是世界上当之无愧的第三大河。

长江的干流从青海出发,流经西藏、四川、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海一共10个省、市、自治区,最后注入东海。

长江的支流洋洋洒洒分布在甘肃、陕西、河南、贵州、广西和浙江。

整个长江流域的面积多达180万平方公里,占我国陆地面积的五分之一。

自古以来,人们对长江有许多叫法。

起初,就叫江;后来叫大江。

如今的规范叫法是这样的:从源头到楚玛尔河口,叫沱沱河;从楚玛尔河口到玉树的巴塘河口,叫通天河;从巴塘河口到四川的宜宾,叫金沙江;从宜宾直到入海口,叫长江;长江的干流又分成上游、中游、下游。

分析《话说长江》摘要:《话说长江》这部25集的关于长江沿岸地理及人文的纪录片,1983年8月7日在中央电视台首播,播出后反响空前热烈,全国观众的反应以及它被赋予的意义已经远远超过了纪录片本身传达出的信息,因为中国观众第一次全面直观地看到了国家的人文地理。

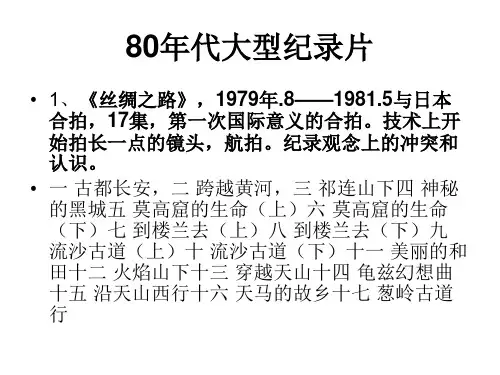

关键字:《话说长江》、《长江之歌》、拍摄方法1、《话说长江》是中央电视台制作的第一部系列专题片,它具有深远的影响。

在播出的时候,《话说长江》在创作上首次推出了纪录片主持人形式,这种创新的形式,陈铎和虹云,一夜之间成为家喻户晓的明星。

长时间思想、眼界的禁锢,使得当时的人们对于世界和知识都有一种如饥似渴的渴望,对于任何事物,都有强烈的好奇心。

电视还是一个新鲜的物事,从电视上亲眼看到从冰川上滴落的一滴水,是如何汇聚成万千支流的辫状水系,亲眼看到同一条长江水,是如何孕育出长达6000多公里沿岸迥异的风土人情,亲眼看到和自己同根同源的中国人究竟如何生活。

这一切对于当时的中国人来说,已经足够震撼。

25集《话说长江》曾在央视创下了40%的收视纪录,是央视上世纪80年代最受欢迎的电视纪录片,体现了中国纪录片的最高水准,也是迄今为止,中国纪录片收视率最高的一部。

2、《话说长江》主题歌和同期声。

很多观众都认为,红遍大江南北的《长江之歌》是《话说长江》的主题歌。

其实《话说长江》播出时,还没有《长江之歌》。

后来,央视向全国征集歌词,为原来的主题曲配上了歌词,才有了《长江之歌》。

《长江之歌》是王世光作曲,胡宏伟作词,首唱者季小琴。

这首歌旋律激昂,歌词气势磅礴,通过对中国的第一长河——长江的描写与赞美,表达了中国人民热爱祖国的深厚情感。

“长江之歌”题意是关于长江的歌,唱长江的歌,赞长江的歌。

《话说长江》,几乎全部都是同期声,拍成都的茶馆,里面热闹的声音、倒水的声音、小孩打呼噜的声音、说书的讲《三国演义》的声音,都录下来了,这样子才生动、生活化。

3、《话说长江》的拍摄方法。

《话说长江》采用挑、等、抢的拍摄方法,纪录真实环境、真实时间里发生的人和事;在结构上采取分章回连续播出方式;在演播形式上,主持人陈铎、虹云直接讲解与电视画面相互配合,充分发挥了节目主持人对节目的贯穿作用。

影视动漫232 新闻研究导刊 Journal of News Research《话说长江》与《再说长江》是两部相隔20年,以长江周边地理和人文为主题的纪录片。

从1983年到2004年,受长江滋养的中华大地已经发生了翻天覆地的变化。

纪录片承载着文化与情怀,1983年的《话说长江》让中国人民第一次领略到祖国山河的壮丽,依托自然地理和人文地理视角,增强民族自信。

而2004年的《再说长江》则是对《话说长江》的补充与升华,在追溯历史的同时,关注普通人的生活,通过以小见大的方式呈现民族精神。

对比两部影片,能够更加充分地了解纪录片所承载的历史进程中的民族精神与文化内涵。

一、历史悠久的成都茶文化中国是茶的故乡,茶文化源远流长,是中国具有代表性的传统文化。

因为不同地区的民族、历史、文化和信仰的差异,至今仍保留着异彩纷呈的饮茶习惯和风俗。

中国茶叶的起源地可追溯至四川,成书于秦汉时期的《神农本草经》记载,“益州(四川古称)川谷山陵道旁皆为茶树”,可见当时四川已经非常广泛地栽种茶树了。

秦汉以后,历代巴蜀人不仅创造了茶的物质文化,还产生了有关茶文化的精神成果,如诗、词、曲和小说等,使巴蜀茶文化成为巴蜀文化的重要组成部分。

公元前59年,在成都居住的王褒在《僮约》中有“烹茶尽具”“武阳买茶”的记述,这是世界上最早最明确的饮茶记载。

千百年来,成都这座城市一直浸润在茶的清香之中,四川茶馆素来为人们津津乐道,其中尤以成都为甚。

在老成都文化中,茶馆文化可以说是最经典的文化之一。

《成都通览》记载,清末成都街巷计516条,而茶馆即有454家。

遍布街头巷尾的茶馆是成都独特的风景和民俗文化的标志,在《话说长江》的第六集《成都漫步》与《再说长江》的第九集《水润锦官城》中都有对成都茶馆的叙述。

成都人喝茶讲究“休闲”二字,泡茶馆是成都独特的市井休闲文化,小木桌、竹靠椅、盖碗茶、老虎灶、紫铜壶以及茶博士皆是成都茶馆特有的风格。

在成都的一些旧街老巷,一些老茶客仍是喝着盖碗茶,嗑着瓜子,抽着叶子烟,三两个人凑在一起“摆龙门阵”,自得其乐。

《话说长江》与《再说长江》关于庐山的比较

《话说长江》是1983年,中国和日本合拍的一部描写长江和长江两岸人民生活的一部记录片。

这是中国观众第一次全面直观的看到国家地理。

《话再说长江》是20年前《话说长江》的续篇,用高清摄像机再次记录了长江。

相隔20年,两部纪录片有许多不同之处,但相同的是我们的文化渊源。

一、技术上

两部片子在画质上的区别一眼就能分辨,限于技术,《话说长江》的画面显得很粗糙。

虽然有宏大场面的拍摄,但是相对于《再说长江》来说,就缺少了震撼。

但可以肯定的是,《话说长江》在当时技术限制的情况下,依然拍出了庐山的“秀”,尤其是航拍的采用,具有重大意义。

《再说长江》的画面是高清的,精致的,特效的运用也多了,尤其是在片头的设计上,给人一种身临其境的壮观之感。

二、形式上

《话说长江》之庐山独秀的开篇是由庐山的秀丽风景切入的,然后介绍了庐山的由来。

采用男女两位主持人的解说,解说词测贯穿始终,且解说词口语化,给人亲切,自然的感觉。

在播出形式上采用了章回体。

在对庐山进行了总体的介绍之后,便对庐山的各个景点以及历史文化、旅游、教育等进行了一一介绍,并将古诗词贯穿其中。

《再说长江》的开篇是现代庐山人的生活画面,之后介绍庐山周围的地理,介绍庐山的由来。

之后对庐山的历史、文化进行了简单概括,也就是将《话说长江》中的全部内容进行了概括。

对内容的介绍依然采用了解说的形式。

在片子中有画面模拟,有《话说长江》的画面,有历史资料的引用,这是《话说长江》中没有的。

三、内容上

两部片子的不同在名称上就可以看出。

庐山独秀,重点在“秀”,整集内容都是围绕庐山的秀丽风光展开的;庐山说“庐”,重点在庐,庐,即房屋,院落的意思,也就是说,这一集主要讲庐山上的建筑以及由这些建筑引申出来的人文,

故事。

一部重在说景,一部重在说人,这是两部片子的最大不同之处,这也能说明时代的进步,更多的以人为主。

庐山独秀中,对庐山的各个景点进行了全面、详细的介绍,并配上该处景点相关的文人故事和古诗词,让人觉得不空洞。

庐山说庐中,在对庐山进行了简单的介绍之后,便展开了对庐山相关建筑的介绍。

一开始是由一本偶然发现的相册切入的,继而追溯了清末到建国初期这段时间里外国侨民在庐山的生活,对庐山的改造,建造的房屋等。

介绍庐山与外国侨民的相互影响。

还有庐山的宗教,以及后来的三大建筑。

外国侨民的到来,是因为清末外国列强打开中国的大门,侨民也可以算作是入侵的一种形式。

他们在庐山生活,对庐山进行改造,总能感觉到其中的屈辱。

但是这一集的《话再说长江》并没有以此为视角,而是以一种更加宽容的态度包容了历史,庐山以它的宽广胸怀施恩于每一个到此的人。

这是《话再说长江》最让人感动的地方。

《再说长江》是对《话说长江》的升华,补充,它以更加人性化的视角展现庐山,使庐山的形象更加丰满,鲜活。