话说长江

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:4

《话说长江》课文原文及教案设计《话说长江》课文原文及教案设计长江,古称江、大江,是亚洲第一长河和世界第三长河,也是世界上完全在一国境内的最长河流,全长6397千米,发源于青藏高原东部各拉丹冬峰,穿越中国西南、中部、东部,在上海市汇入东海。

下面是小编为你带来的《话说长江》课文原文及教案设计,欢迎阅读。

《话说长江》课文原文重庆是一座古城,早在3000年前,它就是巴国的首府。

古名叫“巴”,隋朝改名叫“渝州”,北宋更名为“恭州”。

到了公元1190年,南宋有个叫赵?的人,他先在这里当王,接着又当上了皇帝,双重喜庆,所以,把它改名叫重庆。

如果说重庆的地形像一条长长的舌头,那么朝天门就是舌头尖了。

在朝天门的西侧,有许多码头,因而使重庆成为长江上游一个十分重要的港口。

重庆并不高,但是人们称它山城。

你看这重庆――从下到上,从上到下,到处都是房屋,密密麻麻,层层叠叠。

可以说,城是一座山,山是一座城。

市区的最高地面海拔280米,市区的最低地面海拔却只有160米,同在一座城,地面的相对高度竟差120米。

这在我国以至于世界都是不多见的。

因此,重庆被称作为山城是当之无愧的。

重庆的主要街道在山城的脊背上弯弯曲曲地延伸着。

在重庆,即便在热闹的街区,你也难得看到骑自行车的人,因为骑自行车爬坡实在太困难了。

有人开玩笑说:在重庆,有时候是人骑车,有时候是车骑人。

重庆的台阶特别多,它们好像数不尽的钢琴琴键。

勤劳的山城居民,祖祖辈辈踏着这些琴键,演奏着生活的交响乐。

随着交通事业的发展,过去“睁眼看得见,抬腿走半天”的地方,如今坐上缆车说话间就到了。

假如你要到嘉陵江对岸去办事,现在不必乘舢板在风浪里颠簸了,可以从嘉陵江大桥上直接过江,也可以乘坐架空索道车,腾云驾雾似的飘过去,飞过去。

重庆还有“雾城”的雅称呢!雾会使人产生扑朔迷离之感,雾像轻纱使人们的生活充满着浓厚的艺术气氛。

轻轻的薄雾,使这座山城显得格外温柔、可亲。

这里,除8月份之外,好像一年到头总是雾气腾腾,平均每两天就有一次雾。

话说长江打一成语的答案话说长江长江,是亚洲第一长河,世界第三长河。

话说长江打一成语,你们知道答案吗?下面为你们带来答案啦,欢迎大家学习。

口若悬河[释义] 若:像;悬河:瀑布;激流奔泻。

说起话来像河水倾泻一样滔滔不绝。

形容口才好;能言善辩。

[语出] 南朝·宋·刘义庆《世说新语·赏誉》:“郭子玄语议如悬河泻水;注而不竭。

”清·吴敬梓《儒林外史》第四回:“知县见他说的口若悬河;又是本朝确切典故;不由得不信。

”[正音] 若;不能读作“kǔ”。

[辨形] 若;不能写作“苦”;河;不能写作“何”。

[近义] 夸夸其谈侃侃而谈能言善辩[反义] 沉默寡言噤若寒蝉闭口无言[用法] 含褒义。

多用来形容人口才好;能言善辩。

一般作谓语、宾语、定语。

[结构] 主谓式。

晋朝时,有一位大学问家,名叫郭象,字子玄。

他在年纪很轻的时候,就已经是一个很有才学的人。

尤其他对于日常生活中所接触的一些现象,都能留心观察,然后再冷静地去思考其中的道理。

因此,他的知识十分渊博,对于事情也常常能有独到的见解。

后来,他又潜心研究老子和庄子的学说,并且对他们的学说有了深刻的理解。

当时,有不少人慕名而来,请他出去做官,他都一概谢绝,每天只是埋头研究学问,或者和志同道合的人谈论哲理。

他认为,只有这样,才能得到永恒的快乐,活得充实自在。

但是,又过了些年,朝廷一再派人来请他,他实在推辞不掉,只得答应了,到朝廷中做了黄门侍郎的官。

到了京城,由于他的知识很丰富,所以无论对什么事情他都能说得头头是道,再加上他的口才很好,而且又非常喜欢发表自已的见解,因此每当人们听他谈论时,都觉得津津有味。

当时有一位太尉王衍,十分欣赏郭象的口才,他常常在别人面前赞扬郭象说:“听郭象说话,就好像一条倒悬起来的河流,滔滔不绝地往下灌注,永远没有枯竭的时候。

”郭象的辩才,由此可知。

而后人就以“口若悬河”来形容人善于说话,且说起话来就像倒悬的河水,滔滔不绝,永远没有停止的时侯。

《话说长江》课文原文及教案设计一、教学目标:1. 让学生了解长江的地理、历史和文化背景,提高学生的地理和文化素养。

2. 通过学习课文,培养学生热爱祖国、热爱大自然的情怀。

二、教学内容:1. 课文的朗读和理解:让学生熟读课文,理解课文内容,把握课文的主要信息。

2. 长江的地理知识:介绍长江的发源地、流经地区、全长和流域面积等。

3. 长江的历史文化:介绍长江沿线的历史文化名城,如武汉、南京、上海等。

4. 长江的生态保护:讨论长江的生态环境问题,如洪涝、水质污染等,并提出保护措施。

三、教学重点:1. 课文的朗读和理解,把握课文的主要信息。

2. 长江的地理知识和历史文化。

3. 长江的生态保护意识和行动。

四、教学难点:1. 长江沿线的历史文化名城的学习和理解。

2. 长江的生态环境问题的讨论和解决方案的提出。

五、教学方法:1. 讲授法:介绍长江的地理、历史和文化知识。

2. 讨论法:讨论长江的生态环境问题,提出保护措施。

3. 朗读法:让学生朗读课文,提高朗读能力。

4. 实践法:让学生参与长江生态保护的实践活动,如植树造林、垃圾分类等。

1. 教材:《话说长江》课文原文。

2. 参考资料:关于长江的地理、历史、文化、生态的资料。

3. 教学多媒体设备:电脑、投影仪、音响等。

七、教学过程:1. 导入:播放长江风光视频,引导学生对长江产生兴趣。

2. 朗读课文:让学生朗读课文,感受长江的壮美。

3. 讲解课文:详细讲解课文内容,解答学生的疑问。

4. 小组讨论:让学生分组讨论长江的生态环境问题,并提出解决方案。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调长江的重要性和保护意义。

八、课后作业:1. 请学生结合课文内容,简要介绍长江的地理、历史和文化特点。

2. 针对长江的生态环境问题,提出自己的保护建议。

九、教学评价:1. 课后收集学生的课后作业,评估学生对长江知识的理解和运用能力。

2. 在课堂上观察学生的参与程度、讨论热情和表现,评估学生的学习兴趣和积极性。

《话说长江》课文原文及教案设计一、教学目标:1. 让学生了解长江的自然特点、历史发展和现实意义,感受长江的壮美和独特魅力。

2. 通过学习课文,培养学生热爱祖国、热爱大自然的高尚情操。

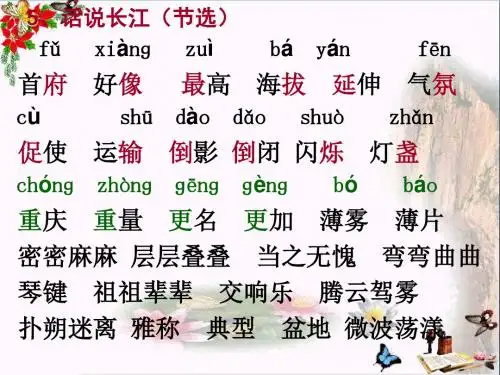

二、教学内容:1. 课文原文:《话说长江》选自人教版四年级上册语文教材,课文以长江为线索,介绍了长江的源头、上游、中游、下游和入海口等地理特点。

2. 生字词:源、川、流域、滨江、雄伟、瑰丽、滋养、繁衍、母亲等。

三、教学重点:1. 正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文主要内容。

2. 学会生字词,了解长江的自然特点和历史发展。

3. 感受长江的壮美和独特魅力,培养热爱祖国、热爱大自然的情操。

四、教学难点:1. 理解长江各流域的特点和作用。

2. 体会课文描绘长江的美丽景色和丰富内涵。

五、教学过程:1. 导入新课:引导学生谈论对长江的了解,激发学生学习兴趣。

2. 学习课文:(1)学生自读课文,注意生字词的读音和词义。

(2)教师讲解生字词,引导学生理解课文内容。

(3)学生齐读课文,感受长江的壮美和独特魅力。

3. 讨论交流:(1)分组讨论长江各流域的特点和作用。

(2)全班交流,分享讨论成果。

4. 感情朗读:(1)学生分组朗读课文,注意语气、节奏和情感。

(2)全班共同朗读,体会课文描绘的长江美景。

5. 总结拓展:(1)教师总结本节课的学习内容,强调长江的重要性和保护意识。

(2)学生谈收获,展示绘画或写作作品,表达对长江的热爱之情。

6. 布置作业:(1)熟读课文,巩固生字词。

(2)观察身边的河流,了解其特点和作用,并结合课文所学,谈谈对长江的认识。

六、教学策略:1. 情境教学:通过图片、视频等媒体资料,创设情境,让学生仿佛置身于长江之中,感受长江的壮美。

2. 情感教学:以长江为线索,引导学生体会祖国的伟大,培养学生的爱国情怀。

3. 互动教学:采用小组讨论、全班交流等形式,激发学生的学习兴趣,提高学生的合作能力和口头表达能力。

4. 读写结合:引导学生结合课文内容进行写作练习,提高学生的写作能力。

话说长江解说词朗诵的理解体会和感受

这个话说长江解说词,能够让我们体会到长江奔腾不息,有一种惊涛的气势,气伟磅礴的力量,使人望而生畏。

它千变万化,一会水波如镜,一会巨浪翻腾,惊涛盖世。

气势非凡。

长江哺育了我们一代又一代的中华儿女,为我们付出了许多,如今人们滥伐树木,导致大地沙漠化,游客向长江里仍杂物,使河水浑浊不堪,我们不仅没有报答我们的母亲河长江,反而这样的破坏,这样下去会使我们的生活环境更糟糕。

解说词将历史翻天覆地的变化比作川剧中的变脸。

这一比喻既形象地展示了沧海桑田的改变,又将当地的人文内涵孕育其中,既准确又诙谐,既浓厚又通俗,值得借鉴。

《话说长江》课文原文及教案设计一、教学目标1. 知识与技能:让学生掌握课文中的生字词,能够正确地朗读和背诵课文。

使学生了解长江的自然特点、历史地位和文化价值,提高学生的地理、历史和文化素养。

2. 过程与方法:通过朗读、讨论等方式,培养学生的口头表达能力。

学会从文章中获取有用信息,提高学生的阅读理解能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生热爱祖国、热爱家乡的情感。

使学生认识到保护环境、珍惜资源的重要性,提高学生的环保意识。

二、教学重点与难点重点:课文内容的掌握,生字词的认读与书写。

难点:理解长江的自然特点、历史地位和文化价值,以及培养学生热爱家乡的情感。

三、教学方法1. 情境教学法:通过图片、音乐、视频等手段,营造生动的教学氛围,激发学生的学习兴趣。

2. 朗读教学法:引导学生反复朗读,品味课文语言,提高学生的朗读能力。

3. 讨论教学法:组织学生分组讨论,培养学生的合作精神和口头表达能力。

四、教学准备1. 课件:长江的图片、音乐、视频等素材。

2. 课文原文:打印或准备电子版的课文原文。

3. 生字词卡片:制作生字词卡片,方便学生认读和复习。

五、教学过程1. 导入新课播放长江的音乐,展示长江的图片,引导学生谈论对长江的了解和印象,从而导入新课。

2. 学习课文让学生自读课文,注意生字词的认读。

教师辅导学生朗读课文,讲解生字词的意思和用法。

学生齐读课文,加强记忆。

3. 理解课文教师提问,引导学生讨论长江的自然特点、历史地位和文化价值。

学生分享自己的观点,培养学生的阅读理解能力。

4. 巩固知识学生进行生字词认读测试,巩固所学知识。

教师组织学生进行小组讨论,讨论如何保护长江、珍惜资源。

5. 小结与作业教师总结本节课的学习内容,强调保护长江、珍惜资源的重要性。

布置作业:让学生写一篇关于长江的作文,培养学生的写作能力。

六、教学内容与要求1. 教学内容:课文《话说长江》的第六至十节内容,涉及长江的地理特征、历史变迁、人文景观等方面。

大型电视纪录片《话说长江》(1—25集)

大型电视纪录片“话说长江”是中央电视台80年代最受欢迎的电视纪录片,也是中国纪录片的高峰。

虹云和陈铎两位老艺术家绘声绘色的解说。

浓笔重彩、翰墨华章的解说词,长江两岸的旖旎风光,以及长江从古到今的传奇故事……还有那首脍炙人口的《长江之歌》,教人回肠荡气。

《话说长江》第一集源远流长《话说长江》第二集巨川之源《话说长江》第三集金沙的江《话说长江》第四集四川盆地《话说长江》第五集岷江秀色《话说长江》第六集成都漫步《话说长江》第七集峨眉凌云《话说长江》第八集从宜宾到重庆《话说长江》第九集大足石刻《话说长江》第十集川江两岸《话说长江》第十一集壮丽的三峡《话说长江》第十二集长江第一坝《话说长江》第十三集荆江览古《话说长江》第十四集洞庭天下水岳阳天下楼《话说长江》第十五集从武赤壁到文赤壁《话说长江》第十六集庐山独秀《话说长江》第十七集瓷都景德镇《话说长江》第十八集佛教圣地九华山《话说长江》第十九集飞红滴翠记黄山《话说长江》第二十集古城南京

《话说长江》第二十一集漫话扬州《话说长江》第二十二集镇江三山《话说长江》第二十三集太湖平原《话说长江》第二十四集黄浦江畔

《话说长江》第二十五集走向大海。

鄂教版五年级上册《第5课话说长江(节选)》同步练习卷一、填空题1. 读下面的语句,再想想应分别用什么样的语气来读,在括号里填上序号。

①深情,高昂②热情赞颂③赞美讴歌(1)我们赞美长江,你是无穷无尽的源泉;我们依恋长江,你有母亲的情怀。

________(2)你用甘甜的乳汁,哺育各族儿女;你用健美的臂膀,挽起高山大海。

________(3)你用纯洁的清流,灌溉花的国土;你用磅礴的力量,推动新的时代。

________2. 根据意思,选择正确的词语填在相应的括号里。

A、誓言;B、诺言;C、赠言;D、失言;E、箴言;F、戏言1.分别勉励的话叫________。

2.告诫别人说的话叫________。

3.宣誓所说的话叫________。

4.开玩笑说的话叫________。

5.应允别人说的话叫________。

6.不慎说出的话叫________。

3. 按要求填空。

描写长江的诗句:________________4. 阅读重庆的夜,微波荡漾的江面倒映着万家灯火。

江上,还有灯火在移动。

这闪烁的亮光,到底是江上的渔火,还是天上的星星?一盏一点,盏盏点点……这是自由诗,这是交响乐,这是山城、雾城﹣﹣重庆的夜……(1)这段是描写重庆的________。

(2)文段中破折号的用法是________。

(3)文段中把山城的夜比作________和________,表达了作者________之情。

参考答案与试题解析鄂教版五年级上册《第5课话说长江(节选)》同步练习卷一、填空题1.【答案】③①②【考点】口语交际,情景写话【解析】本题考查了学生对于朗读语气的体会,完成时要注意结合所给句子的表达的内容及感情确定。

【解答】本句表达了对长江的赞美与依恋,所以要用“赞美讴歌”的语气词。

结合本句中的“乳汁”“哺育”“臂膀”等可知,将长江比作母亲,要用“深情、高昂”的语气读。

结合本句中“磅礴”“推动”说明了长江对于祖国建设的巨大力量,所以用“热情赞颂”的语气读。

【课外阅读】揭秘《话说长江》《长江之歌》非《话说长江》主题歌纪录片播出时仅仅有主题音乐央视后来征集歌词投稿达五千多评委们一致选定胡宏伟作品最合适———长江是一部波澜壮阔的史诗画卷,长江凝结着一条浩浩大江的光阴故事。

如果说《话说长江》是用人们的记忆连缀成一条鲜活的长江。

20年弹指一挥间,那么《再说长江》就是20年中国发展的见证———本报讯在《话说长江》播出20年之后,今晚央视一套晚间黄金时间将开播反映20年来长江流域巨大变迁的33集大型电视纪录片《再说长江》。

昨晚,央视为该片开播举行了90分钟的《再说长江》开播特别节目《以长江的名义》。

你不知道的《话说长江》揭秘一国内纪录片最高收视就是《话说长江》创的20年前,25集《话说长江》曾在央视创下了40%的收视纪录,是央视上世纪80年代最受欢迎的电视纪录片,体现了中国纪录片的最高水准,也是迄今为止,中国纪录片收视率最高的一部。

揭秘二《话说长江》没主题歌《长江之歌》借曲写词很多观众都认为,20年来唱红大江南北的《长江之歌》是《话说长江》的主题歌。

《再说长江》总编导、当年参与《话说长江》并唯一又参加《再说长江》的李近朱却纠正了这个说法,“《话说长江》的主题歌不是《长江之歌》,但《长江之歌》用的是《话说长江》的主题音调。

”原来,《话说长江》播出时,还没有《长江之歌》。

后来,央视向全国征集歌词,为原来的主题曲配上了歌词,才有了《长江之歌》。

揭秘三日方提出合作出资8亿日元《话说长江》主创之一矫广礼透露:央视筹拍《话说长江》时,正好有个日本代表团来中国访问。

代表团成员中,有位佐画先生年轻时曾在中国住过,会说中文。

他得知将拍这部纪录片后,提出要和央视合作。

双方经过谈判,然后报外交部批准,双方组成了长江摄制团。

当时资金由日方出,计划投资是10亿日元。

但是央视的底线要比这个少,最后双方的合同是8亿日元。

不过,最终这笔经费还没用完。

看点一真实记录长江之“变”《再说长江》是央视花了2年时间拍摄的。

《话说长江》课文原文及教案设计第一章:引言1.1 教学目标了解《话说长江》课文的背景和主题。

激发学生对长江的兴趣和好奇心。

1.2 教学内容课文引言部分的阅读与理解。

长江的基本介绍:流经的省份、全长等。

1.3 教学活动引导学生阅读课文引言部分,理解课文内容。

老师通过图片或地图展示长江流经的省份和全长,帮助学生更好地理解。

1.4 教学评估检查学生对长江基本介绍的理解程度。

观察学生在课堂上的参与和兴趣表现。

第二章:长江的源头2.1 教学目标了解长江的源头:沱沱河。

理解长江源头的特点和环境。

2.2 教学内容课文第二部分的阅读与理解。

长江源头:沱沱河的位置、特点等。

2.3 教学活动引导学生阅读课文第二部分,理解长江源头的介绍。

老师通过图片或视频展示沱沱河的实际情况,帮助学生更好地理解。

2.4 教学评估检查学生对长江源头的理解程度。

观察学生在课堂上的参与和兴趣表现。

第三章:长江的流经省份3.1 教学目标了解长江流经的省份。

理解每个省份对长江的影响和重要性。

3.2 教学内容课文第三部分的阅读与理解。

长江流经的省份:四川、云南、重庆等。

3.3 教学活动引导学生阅读课文第三部分,理解长江流经省份的介绍。

老师通过地图或图片展示每个省份的特点和重要性,帮助学生更好地理解。

3.4 教学评估检查学生对长江流经省份的理解程度。

观察学生在课堂上的参与和兴趣表现。

第四章:长江的地理特点4.1 教学目标了解长江的地理特点:三峡、长江大桥等。

理解这些地理特点对长江的影响和重要性。

4.2 教学内容课文第四部分的阅读与理解。

长江的地理特点:三峡、长江大桥等。

4.3 教学活动引导学生阅读课文第四部分,理解长江地理特点的介绍。

老师通过图片或视频展示三峡和长江大桥的实际情况,帮助学生更好地理解。

4.4 教学评估检查学生对长江地理特点的理解程度。

观察学生在课堂上的参与和兴趣表现。

第五章:长江的生态5.1 教学目标了解长江的生态环境。

理解长江生态问题的现状和影响。

《话说长江》解说词全文第一回源远流长您可能以为,这是大海,是汪洋吧?不,这是崇明岛外的长江!您可能会联想到长长的飘带、洁白的哈达。

是啊!多么美呀,这也是长江!如果说是三级跳远的话,那么,我们刚才从长江的入海的地方起跳,中间在三峡落了一脚,现在已经跳到世界屋脊的青藏高原了。

长江,就是从这里起步,昂首高歌,飘逸豪放地奔向太平洋。

长江在这个世界上已经生活了千千万万个春秋了,可他还是这样年轻,这样清秀!他总是像初生的牛犊一样不知疲倦,永远充满着青春的活力。

长江发源于唐古拉山山脉的主峰格拉丹东雪山的西南侧。

它从西到东,流淌在中国大地的中部,稍稍偏南一点。

在从前的地理教科书里,说长江的长度是5千多公里,近几年来,经过我国科学工作者千辛万苦的实地勘测,获得了比较确切的数据——长江的实际长度是6380多公里。

从长度来讲,除南美洲的亚马逊河和非洲的尼罗河以外,长江就是世界上当之无愧的第三大河。

长江的干流从青海出发,流经西藏、四川、云南、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海一共10个省、市、自治区,最后注入东海。

长江的支流洋洋洒洒分布在甘肃、陕西、河南、贵州、广西和浙江。

整个长江流域的面积多达180万平方公里,占我国陆地面积的五分之一。

自古以来,人们对长江有许多叫法。

起初,就叫江;后来叫大江。

如今的规范叫法是这样的:从源头到楚玛尔河口,叫沱沱河;从楚玛尔河口到玉树的巴塘河口,叫通天河;从巴塘河口到四川的宜宾,叫金沙江;从宜宾直到入海口,叫长江;长江的干流又分成上游、中游、下游。

从江源到湖北的宜昌,叫做上游;从宜昌到江西的湖口,叫做中游;从湖口到崇明岛东面的入海口,叫做下游。

长江拥有700多条支流,其中岷江、嘉陵江、乌江、沅江、湘江、汉江和赣江等7条主要支流的年流水量都分别超过了黄河。

长江接纳了这么多的支流,还把我国四大淡水湖中的洞庭湖、鄱阳湖和太湖串联了起来。

犹如长藤接瓜,形成了庞大的长江水系。

长江每年把1万立方米的水注入浩无边际的大海,这可是相当于20条黄河的水量啊。

鄂教版五年级语文上册教案话说长江

一、教学目标

1.知道长江是中国第一大河,掌握它的地理位置和流经省市;

2.了解长江的文化和历史背景;

3.增强学生对长江的保护意识;

4.提高学生的语文综合素质,培养学生的阅读能力和文化素养。

二、教学重点

1.阅读《话说长江》一文,了解长江的地理位置和流经省市;

2.理解长江的文化和历史背景。

三、教学准备

1.教材《鄂教版五年级语文上册》;

2.长江地图等教学工具。

四、教学过程

1. 导入环节

教师通过自我介绍以及与长江相关的图片、视频等多媒体素材,引出本堂课的主题:话说长江。

2. 阅读理解

1.每组学生阅读《话说长江》一文;

2.课堂小组交流自己所理解的文章主旨和关键信息;

3.整合各小组的表述,确立文章的主题。

3. 讲解环节

1.讲解长江的地理位置和流经的省市;

2.讲解长江文化和历史背景,介绍长江文化的代表性景点;

3.涉及到水环境保护的重要性,加强学生对保护长江的意识。

4. 课堂练习

教师提供相关练习,如填空、选择题、解释词语等。

5. 总结归纳

1.学生自己归纳总结本节课的主题及重点内容;

2.教师进行总结并强化重点内容的概念。

五、教学反思

通过本堂课,学生对长江的地理位置、流经省市、文化和历史背景有了全面的了解。

同时,学生也提高了水环境保护的意识,能够更好地保护长江这一重要的生态环境。

在教学过程中,学生的思维和语言表达能力得到了锻炼,同时也提高了学生的综合素质。

第一部以“真切”为标准的纪录片“我们是运气不错,让我们赶上了,换别人也会有反响,因为那时候的大环境比较好。

‘文革’一结束,老看样板戏,说教的节目一结束,大家憋坏了,空气那么闷。

十一届三中全会后,整个社会活跃起来,人们精神上的需求增加,等于一个人又饿又渴,饥寒交迫还干渴,突然迎来了阳光明媚的春天,春风甘露,整个社会背景给《话说长江》提供了机会。

”主笔◎王小峰1976年,中国结束了长达10年的动乱,国家的政治、经济全面回到了正常轨道,人民也面临精神重建。

70年代末期,中国宣布改革开放,从“文革”浩劫中走出来的中国人,开始憧憬着未来,与过去不同的是,中国人在80年代不仅心里充满重塑国家的愿望,也前所未有地感受到了人性的自由。

1980年1月16日,邓小平在一次会议上阐述了80年代的主要任务,其中一条是:加紧四个现代化建设。

这个目标,在当时就是中国未来美好的蓝图。

在过去十几年间人性世界坍塌得太多,当人们慢慢走向未来,发现内心充满了迷惘,一方面有着对未来美好的憧憬,另一方面,在这种憧憬中找不到新的方向,世界变化之快,让人应接不暇。

于是就有了“人生观大讨论”。

《人生的路啊,怎么越走越窄?》这是发表在1980年5月《中国青年报》上的一封读者来信,这封看似平常的来信,在当时的中国青年当中激起波澜,因为当年每个中国人可能都面临“潘晓”这样的人生疑问。

因此,在那个阶段,任何体现国家强大的事件都可能变成全民性振奋民族精神的强心剂。

在这一点,体育最为明显:1981年4月,中国乒乓球队囊括世乒赛全部冠军;中国足球队在北京战胜科威特队后大学生喊出了“振兴中华”的口号;中国女排第一次获得世界冠军,“女排精神”激励了一代人。

直到中国在亚运会上获得金牌总数第一和在奥运会上实现零的突破,每一次胜利对中国人来说都那么重要,因为这里面不仅包含着强盛的意义,还有一种被世界认可的愿望。

那时候的人心里都憋着一股劲儿,就是希望国家富强。

电视纪录片《话说长江》就是在这个背景下诞生的。

这部25集的关于长江沿岸地理及人文的纪录片,1983年8月7日在中央电视台首播,播出后反响空前热烈,全国观众的反应以及它被赋予的意义已经远远超过了纪录片本身传达出的信息,因为中国观众第一次全面直观地看到了国家的人文地理。

从电视纪录片的艺术性角度来讲,《话说长江》是中国纪录片历史上的里程碑,但在当时,人们真正感动的不仅仅是它的艺术感染力,更多是从中读出了一种爱国情怀。

如果没有当时的社会氛围和心态,《话说长江》不会被赋予太多爱国主义层面的意义。

在《话说长江》之后,中央电视台又拍摄了《话说运河》、《黄河》、《望长城》,都没有达到《话说长江》的社会效果,这是因为,《话说长江》第一次让中国人通过电视感受到了江山的壮丽与秀美,人们把对祖国河山的情感全部倾注在这部纪录片上。

后来的类似手法拍摄的纪录片虽然在制作水准上有很多突破,但无法让观众找到那种第一次的新鲜感。

一个很简单的例子就能说明问题,当时中央电视台为《话说长江》的主题曲向全国征集歌词,13天就收到了5000多封信。

《话说长江》引起的巨大反响,跟当时电视在中国的普及有关。

1978年,中国还是一个电视机年产量20万台的国家,80年代是中国电视机突飞猛进普及的10年,到了1983年,全国已经拥有3611万台电视机,正是因为电视机的普及,才让《话说长江》变成了一部“爱国主义画卷”。

在此之前,中国电视观众是通过一个电视纪录片栏目《祖国各地》了解中国各地文化,这个栏目开设于1978年,播出长达10多年,但是能像《话说长江》这样全面、深入、史诗般展示一个国家的壮丽风貌,大部分中国观众还是第一次感受到。

从《祖国各地》10多年的播出历史到《话说长江》获得的空前反响,反映出当时的中国人对这片土地重新焕发的热爱与深情。

《话说长江》是如何拍出来的呢?为什么会产生那么大的影响呢?这事儿还得从另一部纪录片《丝绸之路》说起。

电视纪录片在80年代达到了前所未有的高潮,原因和改革开放有很大关系。

改革开放,让人们的思想一下活跃起来,改革开放让电视台有了钱,可以购置更好的设备,创造更好的条件去拍摄。

而中央电视台与日本NHK合作的《丝绸之路》又让他们看到了与同行之间的差距,启发了中国电视人。

1978年,NHK找到中央电视台,希望能拍一部关于丝绸之路的电视片,当时日方与中央电视台合作,主要考虑到丝绸之路有很多地方属于军事要地,不能让日方随便拍摄,与中央电视台合作,很多禁区的拍摄问题就可以解决。

在合作过程中,中国电视人发现,原来纪录片还可以用同期声。

过去中国拍纪录片,由于没有足够的录音设备,并且前期录音很麻烦,所以都是后期配音,这就让纪录片变得很不真实。

同期声最重要的是真实性,不管人们是否能听懂,声音本身就是情绪的表达。

《丝绸之路》开了中国纪录片同期声的先河,这对中国搞纪录片的人刺激很大。

用当年《话说长江》的总撰稿人陈汉元在接受本刊采访时的话讲:“《丝绸之路》的制作非常成功,质量非常高,完全是世界一流当代水准,为什么它的影响不如《话说长江》,《话说长江》大家都知道,没看过的人也知道,原因是《丝绸之路》播放时中国人拥有的电视机还很少。

”《丝绸之路》在1980年播出,当时中国还没有系列纪录片的概念,一方面每集的片长参差不齐,有时候18分钟,有时候38分钟,更大的问题是,当年中国电视在节目播出时间上一直是没有正点的列车,节目时间表仅仅是一个大致参照,而《丝绸之路》有时候在周一晚上20点钟播出,下周可能在周四晚上22点钟播出,观众赶上就看,赶不上就不看,严重影响了观众收视。

《话说长江》首播于1983年,当时陈汉元是总编室主任,片子是他负责制作出来的,他对节目播出还有一定的权力,他吸取了《丝绸之路》播出时的教训,即《话说长江》必须按时在每周六的晚20点播出,要求前面的电视节目时间上必须剪接好,超时的话到点就会掐掉。

这一点实行起来在当时还有些困难,因为当时做电视节目没有时间概念,一部电视剧,有的一集40分钟,有的50分钟,如果一刀切,会遭到各方抵触。

但是《话说长江》做到了按时播放,并且创造了40%的收视率,这样,电视台尝到了甜头,从此,中国电视节目播出时间开始有了保证。

因为有了《丝绸之路》的合作基础,日方又找到中央电视台,当时有一个叫佐田雅人的日本人,他是日本当时很红的歌星佐田雅志的父亲,他从小就生活在中国武汉,对长江一直有感情。

就这样,佐田雅人再次将NHK与中央电视台联合在一起,资金大部分是日方出的。

就这样,有了《话说长江》。

《丝绸之路》之后,由于电视台有了广告,电视台收入也多了,对拍摄纪录片的条件也大大改善,很多编导都跃跃欲试,希望拍出一些高质量的纪录片。

事实上,在与日方合作拍摄《话说长江》之前,中央电视台已经有计划拍摄一部关于长江的电视纪录片,并且已经率先进入长江中上游开始了拍摄工作。

当时负责拍摄长江的是马靖华,这就是后来的《三峡情》,其中的插曲《乡恋》由李谷一唱红。

毕竟资金有限,马靖华仅拍了两三集,拍摄方式跟后来的《话说长江》也不同。

当时跟日方商定的结果是,整个片子拍完由日方制作完一整部纪录片,然后中方翻译过来在中国播出。

但是等了将近一年,日方并没有把长江的纪录片制作出来。

最后,中央电视台决定将素材要回来,自己制作。

如果不是日方把全部素材提供给中央电视台,电视台按原来的打算顶多制作一个两三集的纪录片,为什么呢?因为在当时,拍摄成本很高,很多片子都是用胶片拍摄,能节省尽量节省。

当时时政片使用比例接近1∶1,耗片比最高的是体育比赛,几乎是8∶1,而外国人拍纪录片耗片比几乎都是几十比一。

过去中国人拍纪录片,都事先跟拍摄对象说好,不可能拍几遍,这是彩色胶片,国家花外汇买的,外汇就是劳动人民的血汗钱,千万不能说错了。

那时候的纪录片一切都是在摄像师指导下拍摄出来的,比如收割机都排成T字形,实际上是违反劳动规则的。

在车间采访工人或车间主任,被采访者的话都写好贴在摄像后面的墙上,一边贴一张,因为这样眼睛可以左右看,看起来仿佛生动一些。

实际上,被采访者说的话很准确,但一点不生动,不传神,因为眼睛的焦点落到了纸上,而不是镜头上。

陈汉元告诉本刊记者:“到了《话说长江》,几乎全部都是同期声,拍成都的茶馆,里面热闹的声音、倒水的声音、小孩打呼噜的声音、说书的讲《三国演义》的声音,都录下来了,这样子你编出来才当然生动、生活化了。

所以我还是把它归功于对外开放,才有机会看到外国人怎么拍,也看到很多外国纪录片,同时也有资金保证,再加上改革开放自己经济很快发展,节目预算大不一样了,创作思路大大开放,想象力也丰富了。

日本人编了一年多没编出来,我们自己搞成这样以后,做成录像带,世界各国的音像店里都卖,但还上不了国外电视台,因为你的叙事方法还是跟别人不一样。

”素材要回来了,但是没有人愿意做后期制作。

因为这么多素材,到底把它制作成什么样子,谁都没把握,尤其是,前期没有参与,后期直接介入,对拍摄纪录片的人来说是很忌讳的。

最后,台里决定,由陈汉元担任总撰稿,戴维宇担任总编辑,这时,关于长江的一个大致轮廓出来了:线性结构,从长江源头一直说到入海口。

每集30分钟,一共25集。

陈汉元提议,不要像电视剧那样分成第一集、第二集,而是像章回小说那样,按“回”来。

因此他想到了一个名字——话说长江。

也许是陈汉元在看到日本人拍的纪录片后受到了启发,也许是他看到过去中国电视人拍的纪录片太不真实,他希望能在这部纪录片中做一些突破,比如首次设置主持人这个角色,陈铎和虹云也因此成为中国电视史上的第一批主持人。

陈汉元这样做就是希望这部纪录片能够活泼一些。

更重要的是,作为总撰稿人,陈汉元给解说词定了一个基调,尽量用亲切、平实的语言叙述,语言中要有真情,避免空洞、说教式的语言,陈汉元告诉本刊记者:“真情起码是平等,要尊重观众的理解力、想象力,要真情实感,不要说谎话、废话,有些废话很正确,很正确的废话可能比不正确的更害人,浪费人们的精力、生命。

我一直强调,不管谁写解说词、做片子,心里都要很清楚,不要表达爱国,一句也不要说,在画面上,也不要过分地刻意地突出爱国,不要。

这样观众接受时反而觉得更亲切自然。

”在后期编辑的时候,陈汉元反复强调:“这是一部爱国主义的地理教科书,但任何人写稿子都不许出现爱国和爱国主义这些词,而是让观众看完以后自然而然生出对祖国的热爱之情。

我还提出热爱祖国有几个方面,一个是热爱我们的土地,二是热爱生活在这土地上的人们,三是热爱在这块土地上几千年来我们祖先创造的文明成果,尤其要充分表现我们的祖宗和我们现在中国人的智慧。

宣传色彩越淡越好,一定要贯彻恩格斯的一句话:‘把我们的观点隐藏在字里行间。

’《话说长江》你看到的总是蓝天、白云、绿树、笑脸,我自己带头,希望其他写解说词的人不是简单站在边上介绍,也不是第三方主观的推想,总而言之不要让观众有被强迫感,所以基本上我到现在还是坚持,做节目跟写文章一样,目的都是一样,是有话要说。