导线测量规范

- 格式:doc

- 大小:63.50 KB

- 文档页数:3

![测量规范标准[详]](https://uimg.taocdn.com/6525300da45177232f60a277.webp)

测量培训一、平面控制测量(一)、一般规定平面控制网的建立,可采用卫星定位测量、导线测量、三角形网测量等方法。

平面控制网精度等级的划分,卫星定位测量控制网依次分为为二、三、四、等和一、二级,导线及导线网依次为三、四等和一、二、三级,三角形网依次为二、三、四等和一、级。

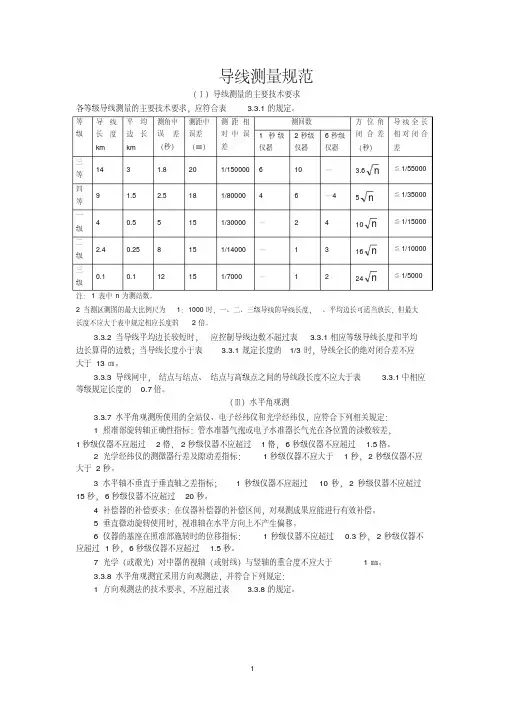

(二)、导线测量1.导线测量的主要技术要求各等级导线测量的主要技术要求,应符合表2.1的规定。

注:1 表中n为测站数。

2 当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二、三级导线的导线长度、平均边长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定相应长度的2倍。

当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过表2.1相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表2.1规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。

导线网中,结点与结点、结点与高级点之间的导线段长度不应大于表2.1中相应等级规定的0.7倍。

2.导线网的设计、选点与埋石导线控制网的布设应符合下列规定:(1)导线网用作测区的首要控制时,应布设成环形网,且宜联测两个已知方向。

(2)加密网可采用单一附合导线或结点导线网形式。

(3)结点间或结点与已知点间的导线段宜布设成直伸形状,相邻边长不宜相差过大,网不同环节上的点也不宜相距过近。

导线点位的选定,应符合下列规定:(1)点位应选在土质坚实、稳固可靠、便于保存的地方,视野应相对开阔,便于加密、扩展和寻找。

(2)相邻点之间应通视良好,其视线距障碍物的距离,三、四等不宜小于1.5m;四等以下宜保证便于观测,以不受旁折光的影响为原则。

(3)当采用电磁波测距时,相邻点之间视线应避开烟囱、散热塔、散热池等发热体及强电磁场。

(4)相邻两点之间的视线倾角不宜过大。

(5)充分利用旧有控制点。

二、高程控制测量(一)、一般规定1.高程控制测量精度等级的划分,依次为二、三、四、五等。

各等级高程控制宜采用水准测量,四等及以下等级可采用电磁波测距三角高程测量,五等也可采用GPS拟合高程测量。

《国家三角测量和精密导线测量规范》

FMT BK

头标区 -----nam0 22----- 450

记录控制号 002613098

记录最后处理 20040323115941.0

统一书刊号 15039.新10 : CNY0.35

通用处理数据 20040323d1974----em y0chiy0110 ea 作品语种 chi

国别 CN110000

专著 y---z---000yy

题名责任者项《国家三角测量和精密导线测量规范》说明 [专著] / 国家测绘总局编

出版发行项北京 : 测绘出版社, 1974 载体形态项 93页 ; 19cm

一般附注项国内发行

学科主题国家三角测量 -- 规范 -- 说明 -- 中国

学科主题导线测量 -- 规范 -- 说明 -- 中国

学科主题国家三角测量学科主题导线测量中图分类号 P221-65 中图分类号 P214-65 团体名称等同国家测绘总局编 OWN ZBHSF 系统号 002613098。

工程测量规范GB50026-2007线路测量一般规定本章适用于铁路、公路、架空索道、各种自流和压力管线及架空送电线路工程的通用性测绘工作。

线路控制测量的坐标系统和高程基准,分别按本规范第 3.1.4 条和 4.1.3 条中的规定选用。

线路的平面控制,宜采用导线或 GPS 测量方法,并靠近线路贯通布设。

线路的高程控制,宜采用水准测量或电磁波测距三角高程测量方法,并靠近线路布设。

平面控制点的点位,宜选在土质坚实、便于观测、易于保存的地方。

高程控制点的点位,应选在施工干扰区的外围。

平面和高程控制点的点位,应根据需要埋设标石。

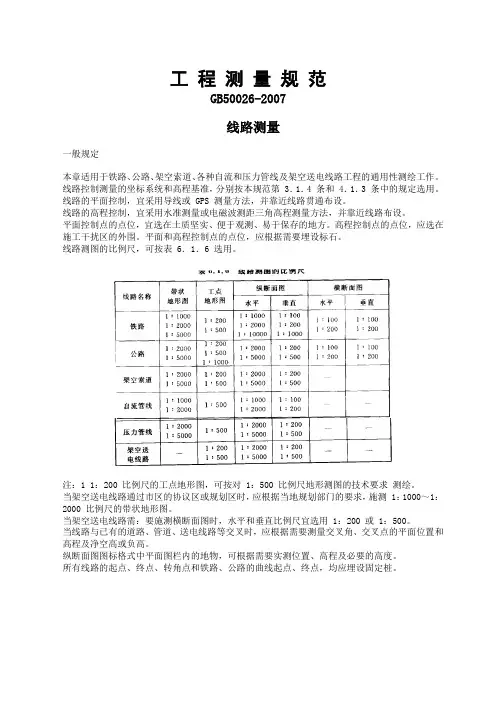

线路测图的比例尺,可按表 6.1.6 选用。

注:1 1:200 比例尺的工点地形图,可按对 1:500 比例尺地形测图的技术要求测绘。

当架空送电线路通过市区的协议区或规划区时,应根据当地规划部门的要求,施测 1:1000~1:2000 比例尺的带状地形图。

当架空送电线路需:要施测横断面图时,水平和垂直比例尺宜选用 1:200 或 1:500。

当线路与已有的道路、管道、送电线路等交叉时,应根据需要测量交叉角、交叉点的平面位置和高程及净空高或负高。

纵断面图图标格式中平面图栏内的地物,可根据需要实测位置、高程及必要的高度。

所有线路的起点、终点、转角点和铁路、公路的曲线起点、终点,均应埋设固定桩。

线路施工前,应对其定测线路进行复测,满足要求后方可放样。

铁路、公路测量高速公路和一级公路的控制测量。

平面控制可采用 GPS 测量和导线测量等方法,按本规范第3.2 节、3.3 节中的有关规定执行,导线总长可放宽一倍;高程控制应布设成附合路线,按本规范第 4.2 节中四等水准测量的有关规定执行。

铁路、二级及以下等级公路的平面控制测量,应符合下列规定:平面控制测量可采用导线测量方法。

导线的起点、终点及每间隔不大于 30km 的点上,应与高等级控制点联测检核;当联测有困难时,可分段增设 GPS 控制点。

3.3导线测量(Ⅰ)导线测量的主要技术要求3.3.1导线测量的主要技术要求说明如下:1随着全站仪在我国的普及应用,工程测量部门对中小规模的控制测量大部分采用导线测量的方法。

基于控制测量的技术现状和应用趋势的考虑,本规范修订时,维持《93规范》规范导线测量精度等级的划分和主要技术要求不变,将导线测量方法排列三角形网测量之前;导线测量的主要技术要求,是根据多数工程测量单位历年来实践经验、理论公式估算以及规范的科研课题试验验证,基于以下条件确定的。

1)三、四等导线的测角中误差采用同等级三角形网测量的测角中误差值;2)导线点的密度应比三角形网密一些,故三、四等导线的平均边长采用同等级三角测量平均边长的0.7倍左右(参见3.3.3条文说明);3)测距中误差是按常用电磁波测距仪器标称精度的估算值,特别是近年来电磁波测距仪器的精度都相应提高,该指标是容易满足的;4)设计导线时,中间最弱点点位中误差采用50mm;起始误差和测量误差对导线中点的影响按“等影响”处理。

2关于导线的总长限差说明:对于导线中点(最弱点)即有:最弱点点位中误差:中点的测量误差又包含纵向误差和横向误差两部分,即有:附合与高级点间的等边直伸导线,平差后中点纵横向误差可按下列公式计算:(3.6)(3.7)式中:n 为导线边数,〔S〕为导线总长。

则,所求的导线长度的理论公式为:(3.8)分别将各等级的、S及值代入式(3.8),解出[S],即得导线长度。

3关于相对闭合差限差的说明:理论和计算证明,中点和终点的横向误差比值约为1:4,纵向误差和起始数据的误差比值为1:2。

则有,导线终点的总误差的理论公式为:(3.9)取2倍导线终点的总误差作为限值。

则,求导线相对闭合差公式为:(3.10)按1~3款计算,并适当取舍整理,得出导线测量的主要技术要求如规范表3.3.1。

以上导线测量的主要技术要求,与在某测区的试验报告所提指标基本相符合。

4关于测角仪器和测距仪器的分级与命名:由于工程测量规范的编写,一直沿用我国光学经纬仪的系列划分方法,即划分为DJ05、DJ1、DJ2、DJ6等。

导线测量细则中铁一局集团第五工程有限公司精测队2011年4月目录一、前言 (1)二、概述 (1)1、附合导线 (1)2、闭合导线 (1)3、支导线 (1)三、导线测量的相应技术指标 (2)1、导线测量的技术要求 (2)2、水平角方向观测法的主要技术要求 (2)3、距离测量主要技术要求 (3)4、导线测量成果记录、整理和计算 (4)5、内业计算中数字取位的规定 (5)四、导线测量前的准备工作 (5)1、收集资料 (5)2、现场踏勘 (6)3、技术设计 (6)4、埋建测量标志 (6)五、导线测量施测流程及注意事项 (8)六、导线测量内业计算 (10)七、导线测量结束后应提交的成果 (11)一、前言本细则是针对我公司全站仪控制测量的特点和作业需要编写的,服务范围是常用施工平面控制网、平高控制网和控制点加密。

使用本指导书进行测量作业,应遵守相关测量规范。

如业主有特殊要求的,按业主要求执行。

二、概述导线测量是进行平面控制测量的主要方法之一,它适用于平坦地区,城镇建筑密集区及隐蔽地区。

由于光电测距及全站仪的普及,导线测量的应用日益广泛。

导线就是在地面上按一定要求选择一系列控制点,将相邻点用直线连接起来构成的折线。

根据测区的地形及已知高级控制点的情况,导线可布设成一下几种形式。

1、附合导线起始于一个高级控制点,最后附合到另一高级控制点的导线称为附合导线(图一)。

由于附合导线符合在两个已知点和两个已知方向上,所以具有检核条件,图形强度好,是小区域控制测量的首选方案。

2、闭合导线起、止与同一已知高级控制点,中间经过一系列的的导线点,形成一闭合多边形,这种导线称闭合导线(图二)。

闭合导线也有图形检核条件,是小区域控制测量的常用布设形式。

但由于他起、止同一点,产生图形整体偏转不易发现,因而图像强度不及附合导线。

3、支导线导线从一已知控制点开始,既不符合到另一已知点,又不回到原来起始点的,称支导线(图三)。

支导线没有图形检核条件,因此发生错误不易发现,一般只能用于无法布设符合或闭合导线的少数特殊情况,并且要对导线边长和测边数进行限制。

导线测量规范(Ⅰ)导线测量的主要技术要求各等级导线测量的主要技术要求,应符合表 3.3.1的规定。

等级导线长度km平均边长km测角中误差(秒)测距中误差(㎜)测距相对中误差测回数方位角闭合差(秒)导线全长相对闭合差1秒级仪器2秒级仪器6秒级仪器三等14 3 1.8 20 1/150000 6 10 — 3.6n≦1/55000 四等9 1.5 2.5 18 1/80000 4 6 —4 5n≦1/35000 一级4 0.5 5 15 1/30000 — 2 4 10n≦1/15000 二级2.4 0.25 8 15 1/14000 — 1 3 16n≦1/10000 三级0.1 0.1 12 15 1/7000 — 1 2 24n≦1/5000 注:1 表中n为测站数。

2 当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二、三级导线的导线长度,、平均边长可适当放长,但最大长度不应大于表中规定相应长度的2倍。

3.3.2 当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过表 3.3.1相应等级导线长度和平均边长算得的边数;当导线长度小于表 3.3.1规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13㎝。

3.3.3 导线网中,结点与结点、结点与高级点之间的导线段长度不应大于表 3.3.1中相应等级规定长度的0.7倍。

(Ⅲ)水平角观测3.3.7 水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪,应符合下列相关规定:1 照准部旋转轴正确性指标:管水准器气泡或电子水准器长气光在各位置的读数较差,1秒级仪器不应超过2格,2秒级仪器不应超过1格,6秒级仪器不应超过 1.5格。

2 光学经纬仪的测微器行差及隙动差指标:1秒级仪器不应大于1秒,2秒级仪器不应大于2秒。

3 水平轴不垂直于垂直轴之差指标;1秒级仪器不应超过10秒,2秒级仪器不应超过15秒,6秒级仪器不应超过20秒。

4 补偿器的补偿要求:在仪器补偿器的补偿区间,对观测成果应能进行有效补偿。

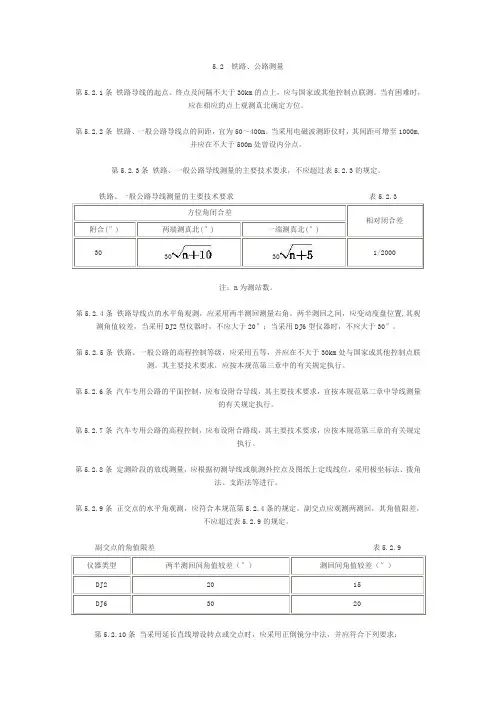

5.2 铁路、公路测量第5.2.1条铁路导线的起点、终点及间隔不大于30km的点上,应与国家或其他控制点联测。

当有困难时,应在相应的点上观测真北确定方位。

第5.2.2条铁路、一般公路导线点的间距,宜为50~400m。

当采用电磁波测距仪时,其间距可增至1000m,并应在不大于500m处曾设内分点。

第5.2.3条铁路、一般公路导线测量的主要技术要求,不应超过表5.2.3的规定。

铁路、一般公路导线测量的主要技术要求表5.2.330注:n为测站数。

第5.2.4条铁路导线点的水平角观测,应采用两半测回测量右角。

两半测回之间,应变动度盘位置,其观测角值较差,当采用DJ2型仪器时,不应大于20″;当采用DJ6型仪器时,不应大于30″。

第5.2.5条铁路、一般公路的高程控制等级,应采用五等,并应在不大于30km处与国家或其他控制点联测。

其主要技术要求,应按本规范第三章中的有关规定执行。

第5.2.6条汽车专用公路的平面控制,应布设附合导线,其主要技术要求,宜按本规范第二章中导线测量的有关规定执行。

第5.2.7条汽车专用公路的高程控制,应布设附合路线,其主要技术要求,应按本规范第三章的有关规定执行。

第5.2.8条定测阶段的放线测量,应根据初测导线或航测外控点及图纸上定线线位,采用极坐标法、拨角法、支距法等进行。

第5.2.9条正交点的水平角观测,应符合本规范第5.2.4条的规定。

副交点应观测两测回,其角值限差,不应超过表5.2.9的规定。

副交点的角值限差表5.2.9第5.2.10条当采用延长直线增设转点或交点时,应采用正倒镜分中法,并应符合下列要求:一、交点至转点或转点之间的间距,宜为50~400mm;当视线清晰时,可增至500m。

当采用电磁波测距仪施测时,不宜大于1000m;二、正倒镜点位的横向偏差,每100m不应大于5mm;当间距超过400m时,不应大于20mm。

第5.2.11条线路中线上,应设线路起终点桩、千米桩、百米桩、平曲线控制桩、桥梁或隧道轴线控制桩、转点桩和断链桩,并应根据竖曲线的变化情况加桩。

导线测量误差允许值导线测量是工程建设中不可或缺的一项重要工作,它直接影响着工程质量的稳定性和安全性。

为了保证测量结果的准确性,我们对导线测量误差允许值进行了深入研究和探讨。

本文将详细介绍导线测量误差允许值的定义、计算方法以及对工程建设的意义。

导线测量误差允许值是指在实际测量中,允许存在的误差范围。

它反映了工程测量的准确度,并且与规范、标准有关。

误差允许值的确定对于正确评价测量结果、保证工程质量具有重要意义。

二、导线测量误差允许值的计算方法导线测量误差允许值的计算一般根据测量数据和相关标准来进行。

具体来说,我们可以通过以下步骤来计算误差允许值:1. 收集测量数据:首先,我们需要收集实际测量中获得的数据,包括测量点的坐标和观测数值等。

2. 利用统计学方法进行数据分析:在收集到测量数据后,我们可以利用统计学方法对数据进行分析,计算出导线测量误差的平均值和标准差。

3. 根据规范和标准确定误差允许值:根据所处领域的规范和标准,我们可以确定导线测量误差的允许范围。

通常,标准会规定误差允许值的上限和下限。

4. 计算误差允许值:最后,我们可以利用统计学方法和规范标准来计算导线测量误差的允许值。

三、导线测量误差允许值对工程建设的意义1. 保证工程质量:导线测量误差允许值的确定可以帮助我们判断工程测量结果的准确性。

通过严格控制误差允许值,可以确保工程建设过程中的测量工作达到规范要求,从而保证工程质量的稳定性。

2. 提升工程效率:准确的导线测量结果能够为工程设计和施工提供重要的依据,有助于优化工程施工方案和资源调配,提高工程建设的效率和成本控制能力。

3. 保障工程安全:导线测量误差允许值的严格控制可以减少工程建设中的测量误差,降低工程风险。

通过确保工程测量结果的准确性,可以避免测量误差对工程质量和安全造成的潜在影响。

本文详细介绍了导线测量误差允许值的定义、计算方法以及对工程建设的意义。

准确的导线测量结果对于工程建设至关重要,它直接关系着工程质量的稳定性和安全性。

计量精度规范篇一:导线测量精度要求3.3 导线测量3.3.1 导线控制网可布设成附合导线、闭合导线或导线网。

3.3.2 各等级导线测量的主要技术要求应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2 导线测量的技术要求注:表中n为测站数,D为测距边长,以千米计。

3.3.3 导线相邻边长不宜相差过大,相邻边长之比不宜小于1:3。

3.3.4 水平角观测所使用的仪器应在有效检定期内,作业前应按附录B的规定进行必要的检校,仪器性能应符合附录B的规定。

3.3.5 水平角观测宜采用方向观测法,并符合下列规定:1 水平角方向观测法的主要技术要求应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5 水平角方向观测法的技术要求注:当观测方向的垂直角超过±3°的范围时,该方向2C互差可按相邻测回同方向进行比较,其值应满足表中一测回内2C互差的限值。

2 当观测方向数少于3个时,可不归零。

3 当观测方向多于6个时,可进行分组观测。

分组观测应包括两个共同方向(其中一个为共同零方向)。

其两组观测角之差不应大于同等级测角中误差的2倍。

分组观测的最后结果,应按等权分组观测进行测站平差。

4 水平角观测应符合下列要求:1)各测回间应均匀配置度盘。

采用全站仪或电子经纬仪时可不受此限制。

2)观测应在通视良好、成像清晰稳定时进行。

3)观测过程中,气泡中心位置偏离值不得超过一格;四等以上的水平角观测,当观测方向的垂直角超过±3o时,宜在测回间重新整置气泡位置。

有垂直轴补偿器的仪器可不受此限制。

3.3.6 水平角观测误差超限时,应在原度盘位置上重测,并应符合下列规定:1 同方向测回间2c互差超限时,应重测超限方向,并联测零方向。

2 下半测回归零差或零方向的2c互差超限时,应立即重测该测回。

3 测回中重测的方向数超过方向总数的1/3时,该测回数据作废并重测。

4 测站中重测的方向测回数超过总测回数的1/3时,该测站全部成果作废并重测。

3.3.7 水平角观测结束后,导线环(段)的测角中误差应按(3.3.7)式计算:m?1N[f?n2](3.3.7)式中 m ——导线环(段)测角中误差(″);fβ ——导线环(段)角度闭合差(″);N ——导线环(段)个数;n ——导线环(段)测站数。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

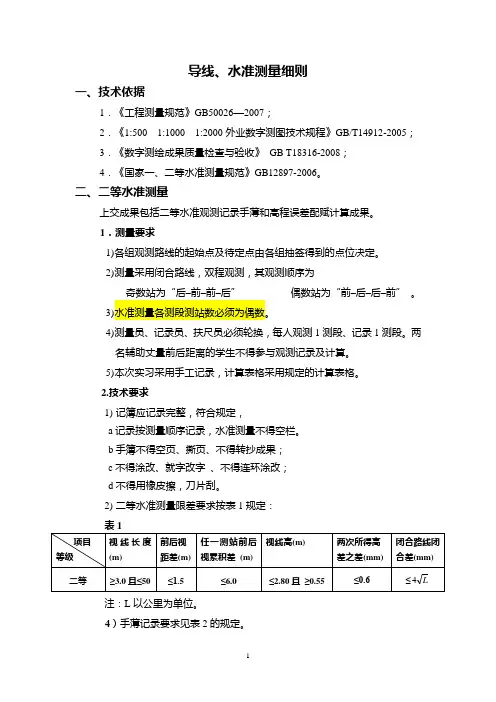

导线、水准测量细则一、技术依据1.《工程测量规范》GB50026—2007;2.《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》GB/T14912-2005;3.《数字测绘成果质量检查与验收》GB T18316-2008;4.《国家一、二等水准测量规范》GB12897-2006。

二、二等水准测量上交成果包括二等水准观测记录手薄和高程误差配赋计算成果。

1.测量要求1)各组观测路线的起始点及待定点由各组抽签得到的点位决定。

2)测量采用闭合路线,双程观测,其观测顺序为奇数站为“后–前–前–后”偶数站为“前–后–后–前”。

3)水准测量各测段测站数必须为偶数。

4)测量员、记录员、扶尺员必须轮换,每人观测1测段、记录1测段。

两名辅助丈量前后距离的学生不得参与观测记录及计算。

5)本次实习采用手工记录,计算表格采用规定的计算表格。

2.技术要求1)记簿应记录完整,符合规定,a记录按测量顺序记录,水准测量不得空栏。

b手簿不得空页、撕页、不得转抄成果;c不得涂改、就字改字、不得连环涂改;d不得用橡皮擦,刀片刮。

2)二等水准测量限差要求按表1规定:注:L以公里为单位。

4)手薄记录要求见表2的规定。

6)平差计算时,高差计算结果保留至0.00001m;距离计算结果保留至1m。

概略高程保留至0.001m。

三、导线测量技术要求7)观测按相应的测量标准。

8)仪器的操作应符合要求,使用铅笔记簿,应记录完整。

9)记录和计算应符合规范要求,坐标计算结果取位至0.001m。

导线观测和计算限差见表2.1。

计算格式见附件5。

表2.1:一级导线测量基本技术要求10)注:表中n为测站数。

二等水准测量和一级导线测量的记录规定1.记录按测量顺序记录,水准测量不空栏。

2.手簿不得空页、撕页。

3.不得转抄成果。

4.不得涂改、就字改字。

5.不得连环涂改。

6.不得用橡皮擦,刀片刮。

附件2:二等水准测量手簿示例(参考)日期:2012 年 6 月24 日测段名称:观测者编号:记录者编号:注:高差取位到0.00001m,高程取位到0.0001m。

城市轨道交通工程测量标准、地面平面限制测量1.导线测量的主要技术要求2.精密导线测量主要技术要求3.水平角观测的主要技术要求4.水平角观测水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪,应符合以下相关规定:3.1照准部旋转轴正确性指标:管水准气泡或电子水准器长泡在各位置的读数较差,1〃级仪器不应超过2格,2〃级仪器不应大于1格,6〃级仪器不应超过1.5格.3.2光学经纬仪的测微器行差及隙动差指标:1〃级仪器不应大于1〃,2〃级仪器不应大于2〃.3.3水平轴不垂直于垂直轴之差指标:1〃级仪器不应超过10〃,2〃级仪器不应超过15 〃,6〃级仪器不应超过20 〃.3.4仪器的基座在照准部旋转时的位移指标:1〃级仪器不应超过0.3〃,2〃级仪器不应超过1〃,6〃级仪器不超过1.5 〃.3.5光学对中器的视轴与竖直的重合度不应大于1mm.4.水平角方向观测法的技术要求二、地面高程限制测量水准测量的主要技术要求水准网测量的主要技术要求水准测量测站的视线长度、视距差、视线高度的要求〔m〕三、1.隧道贯穿前的联系测量工作不少于3次,宜在隧道掘进到100m、300m 以及距贯穿面100〜200m时分别进行一次.当地下起始方位角较差小于12〃时,可取各次测量成果的平均值作为后续测量的起算数据指导隧道贯穿.2.隧道内定向边边长应大于60m,视线距隧道边墙的距离应大于0.5m.3.隧道内限制点间平均边长宜为150m.曲线隧道限制点间距不应小于60m.4.水准线路往返较差、附和或闭合差为±8 J Lmm.5.水准测量应在隧道贯穿前进行三次,并应与传递高程测量同步进行.重复测量的高程点间的高程较差应小于5mm,满足要求时,应取逐步平均值作为限制点的最终成果指导隧道掘进.四、暗挖隧道、车站施工测量1.地下施工高程测量采用水准测量方法,水准点宜每50m设置一个.2.施工高程测量可采用不低于DS3级水准仪和区格式木质水准尺,并按城市四等水准测量技术要求进往返观测,其闭合差为±20 J Lmm 〔L以千米计〕.3.施工竖井、斜井等地面放样,应设结构四角或十字轴线,放样后应进行检核.临时结构放样中误差为±50mm,永久结构放样中误差为±20mm.4.车站采用分层开挖施工时,宜在各层测设地下限制点或基线,各限制点或基线点的测量中误差为±5mm.有条件时各层应进行贯穿测量.5.采用双侧壁〔桩〕及梁柱导洞法施工时,应根据施工导线测设壁〔桩〕的位置,其测量允许误差为±5mm.6.车站钢管柱的位置,应根据车站线路中线点测定,其测设允许误差为土3mm.钢管柱安装过程中监测其垂直度,安装就位后应进行检核测量.7,始发井中,线路中线、反力架及导轨测量限制点的三维坐标测设置与设计值较差应小于3mm.8.衬砌环完成壁后注浆后,宜在管片出车架后进行测量内容宜包括衬砌环中央坐标、底部高程、水平直径、垂直直径和前端面里程.测量误差为±3mm.9.暗、明挖隧道和高架结构横向贯穿测量中误差为±50mm,高程贯穿测量中误差为± 25mm.五、明挖隧道、车站施工测量1.检测成果与原成果较差:精密导线点应小于10mm、二等水准点应小于5mm、线路中线限制点应小于15mm o2.基坑围护结构施工测量2.1连续墙的中央线放样中误差应为±10mm;2.2内外导墙应平行于地下连续墙中线,其放样允许误差应为土5mm;2.3连续墙竣工后,应测定其实际中央位置与设计中央线的偏差,偏差值应小于30mm.3.结构施工测量3.1结构底板绑扎钢筋前,应依据线路中线,在底板垫层上标定出钢筋摆放位置,放线允许误差应为±10mm.3.2结构边墙、中墙模板支立前,应按设计要求,依据线路中线放样边墙内侧和中墙两侧线,放样允许偏差为0〜+5mm.3.3顶板模板安装过程中,应将线路中线点和顶板宽度测设在模板上, 并应测量模板高程,其高程测量允许误差为0〜+10mm,中线测量允许误差为± 10mm,宽度测量允许误差为-10〜+15mm.3.4采用盖挖逆作法的结构施工测量应按以下方法进行:1.顶板立模,应在连续墙或桩墙的顶面,每5m测量一个高程点并标定其位置,同时在连续墙或桩墙的侧面标出顶板底面设计高程线,其测量允许误差为0〜10mm;2.中板施工前,应对顶板上的线路中线限制点和高程限制点进行检测,并通过顶板上的预留孔或预留口将这些限制点的坐标和高程传递到中板的基坑面上,作为支立中板模板和钢筋的依据;在浇筑混凝土前应对标定在模板上的线路中线限制点和高程点进行检核,其中线测量允许误差为±10mm,高程允许误差为0〜+10mm;3.底板的施工测量方法同中板,其中线允许误差应为±10mm,高程允许误差应在-10〜0mm之内.六、结构断面测量1.结构横断面及底板纵断面测量应以贯穿平差后的施工平面和高程限制点及调整后的线路中线点为依据,按设计或工程需要进行.直线段每6m、曲线段每5m测量一个横断面和底板高程点,结构横断面变化处和施工偏差较大段应加侧断面.2.结构横断面测量可采用不低于III级全站仪或断面测量仪等测量设备进行测量.横断面里程中误差为±50mm,断面点与线路中线法距的测量中误差为±10mm,断面点高程的测量中误差为±20mm.3.底板纵断面高程点可使用不低于DS3级水准仪测量,里程中误差为土50mm,高程测量中误差为±20mm.七、铺轨基标测量1.限制基标在线路直线段宜每120m设置一个,曲线段除在曲线要素点上设置限制基标外,曲线要素点间距较大时还宜每60m设置一个.2.限制基标埋设完成后,应对其进行检测,检测内容、方法与各项限差应满足以下要求:2.1检测限制基标间夹角时,其左、右角各测两个测回,左右角平均值之和与360°较差应小于6〃;距离往返观测各测两个测回测回较差及往返较差应小于5mm;2.2直线段限制基标间夹角与180°较差应小于8〃,实测距离与设计距离较差应小于10mm;曲线段限制基标间夹角与设计值较差计算出的线路横向偏差应小于2mm,弦长测量值与设计值较差应小于5mm;2.3限制基标高程测量应起算于施工高程限制点,按二等水准测量技术要求施测;限制基标高程实测值与设计较差应小于2mm,相邻限制基标间高差与设计值得高差较差应小于2mm.八、隧道施工测量1.隧道工程的贯穿限差2.隧限差道限制测量对贯穿中误差影响值3.隧道洞内外平面限制测量的等级4.隧道洞内、洞外高程限制测量的等级5.洞内平面限制网导线的边长宜近似相等,直线段不宜短于200m,曲线段不宜短于70m;导线边距离洞内设施不小于0.2m.6.洞内高程限制水准测量应往返进行,且每隔200〜500m应设立一个水准点.。

附合导线规范篇一:导线测量精度要求3.3 导线测量3.3.1 导线控制网可布设成附合导线、闭合导线或导线网。

3.3.2 各等级导线测量的主要技术要求应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2 导线测量的技术要求注:表中n为测站数,D为测距边长,以千米计。

3.3.3 导线相邻边长不宜相差过大,相邻边长之比不宜小于1:3。

3.3.4 水平角观测所使用的仪器应在有效检定期内,作业前应按附录B的规定进行必要的检校,仪器性能应符合附录B的规定。

3.3.5 水平角观测宜采用方向观测法,并符合下列规定: 1 水平角方向观测法的主要技术要求应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5 水平角方向观测法的技术要求注:当观测方向的垂直角超过±3°的范围时,该方向2C 互差可按相邻测回同方向进行比较,其值应满足表中一测回内2C互差的限值。

2 当观测方向数少于3个时,可不归零。

3 当观测方向多于6个时,可进行分组观测。

分组观测应包括两个共同方向(其中一个为共同零方向)。

其两组观测角之差不应大于同等级测角中误差的2倍。

分组观测的最后结果,应按等权分组观测进行测站平差。

4 水平角观测应符合下列要求:1)各测回间应均匀配置度盘。

采用全站仪或电子经纬仪时可不受此限制。

2)观测应在通视良好、成像清晰稳定时进行。

3)观测过程中,气泡中心位置偏离值不得超过一格;四等以上的水平角观测,当观测方向的垂直角超过±3o时,宜在测回间重新整置气泡位置。

有垂直轴补偿器的仪器可不受此限制。

3.3.6 水平角观测误差超限时,应在原度盘位置上重测,并应符合下列规定:1 同方向测回间2c互差超限时,应重测超限方向,并联测零方向。

2 下半测回归零差或零方向的2c互差超限时,应立即重测该测回。

3 测回中重测的方向数超过方向总数的1/3时,该测回数据作废并重测。

4 测站中重测的方向测回数超过总测回数的1/3时,该测站全部成果作废并重测。

1

导线测量规范

(Ⅰ)导线测量的主要技术要求

各等级导线测量的主要技术要求,应符合表3.3.1的规定。

等级 导线长度km 平均边长km 测角中误差(秒) 测距中误差(㎜) 测距相对中误差 测回数

方位角闭合差(秒) 导线全长

相对闭合

差

1秒级仪器 2秒级仪器 6秒级

仪器

三

等

14 3 1.8 20 1/150000 6 10 — 3.6n ≦1/55000

四

等

9 1.5 2.5 18 1/80000 4 6 —4 5n ≦1/35000

一

级

4 0.5 5 15 1/30000 — 2 4 10n ≦1/15000

二

级

2.4 0.25 8 15 1/14000 — 1 3 16n ≦1/10000

三

级

0.1 0.1 12 15 1/7000 — 1 2 24n ≦1/5000

注:1 表中n为测站数。

2 当测区测图的最大比例尺为1:1000时,一、二、三级导线的导线长度,、平均边长可适当放长,但最大

长度不应大于表中规定相应长度的2倍。

3.3.2 当导线平均边长较短时,应控制导线边数不超过表3.3.1相应等级导线长度和平均

边长算得的边数;当导线长度小于表3.3.1规定长度的1/3时,导线全长的绝对闭合差不应

大于13㎝。

3.3.3 导线网中,结点与结点、结点与高级点之间的导线段长度不应大于表3.3.1中相应

等级规定长度的0.7倍。

(Ⅲ)水平角观测

3.3.7 水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪,应符合下列相关规定:

1 照准部旋转轴正确性指标:管水准器气泡或电子水准器长气光在各位置的读数较差,

1秒级仪器不应超过2格,2秒级仪器不应超过1格,6秒级仪器不应超过1.5格。

2 光学经纬仪的测微器行差及隙动差指标:1秒级仪器不应大于1秒,2秒级仪器不应

大于2秒。

3 水平轴不垂直于垂直轴之差指标;1秒级仪器不应超过10秒,2秒级仪器不应超过

15秒,6秒级仪器不应超过20秒。

4 补偿器的补偿要求:在仪器补偿器的补偿区间,对观测成果应能进行有效补偿。

5 垂直微动旋转使用时,视准轴在水平方向上不产生偏移。

6 仪器的基座在照准部施转时的位移指标:1秒级仪器不应超过0.3秒,2秒级仪器不

应超过1秒,6秒级仪器不应超过1.5秒。

7 光学(或激光)对中器的视轴(或射线)与竖轴的重合度不应大于1㎜。

3.3.8 水平角观测宜采用方向观测法,并符合下列规定:

1 方向观测法的技术要求,不应超过表3.3.8的规定。

2

表3.3.8 水平角方向观测法的技术要求

等级 仪器精度等级 光学测微器两次重合读数之关(秒) 半测回归零差(秒) 一测回内2C互差(秒) 同一方向值

各测回较差

(秒)

四等及以上 1秒级仪器 1 6 9 6

2秒级仪器 3 8 13 9

一级及以下 2秒级仪器 — 12 18 12

6秒级仪器 — 18 — 24

注;1 全站仪、电子经纬仪水平角观测时不受光学测微器两次重合读数之差指标的限制。

2 当观测方向的垂直角超过±30的范围时,该方向2C互差可按相邻测回同方向进行比较,其值应满足表

中一测回内2C互差的限值。

2 当观测方向不多于3个时,可不归零。

3 当观测方向多于6个时,可进行分组观测。分组观测应包括两个共同方向(其中一个

为共同零方向)。其两组观测角之差,不应大于同等级测角中误差的2倍。分组观测的最后

结果,应按等权分组观测进行测站平差。

4 各测回间应配置度盘。度盘配置应符合附录C的规定。

5 水平角的观测值应取各测回的平均数作为测站成果。

3.3.9 三、四等导线的水平角观测,当测站只有两个方向时,应在观测总测回中以奇数

测回的度盘位置观测导线前进方向的左角,以偶数测回的度盘位置观测导线前进方向右角。

左右角的测回数为总测回数的一半。但在观测右角时,应以左角起始方向为准变换度盘位置,

也可用起始方向的度盘位置加上左角的概值在前进方向配置度盘。

左角平均值与右角平均值之和与3600之差,不应大于本规范表3.3.1中相应等级导线测

角中误差的2倍。

3.3.10 水平角观测的测站作业,应符合下列规定:

1 仪器或反光镜的对中误差不应大于2mm。

2 水平角观测过程中,气泡中心位置偏离整置中心不宜超过1格。四等及以上等级的水

平角观测,当观测方向的垂直角超过±30的范围时,宜在测回间重新整置气泡位置。有垂直

轴补偿器的仪器,可不受此款限制。

3 如受外界因素(如地震)的影响,仪器的补偿器无法正常工作或超出补偿器的补偿范

围时,应停止观测。

4 当测站或照准目标偏心时,应在水平角观测前或观测后测定归心元素。测定时,投影

示误三角形的最长边,对于标石、`仪器中心的`投影不应大于5mm,对于照准标志中心的投

影不应大于10mm。投影完毕后,除标石外,其他各投影中心均应描绘两个观测方向。角度

元素应量至15秒,长度元素应量至1mm。

3.3.11 水平角观测误差超限时,应在原来度盘位置上重测,并应符合下列规定:

1 一测回内2C互差或同一方向值各测回较差超限时,应重测超限方向,并联测零方向。

2 下半测回归零差或零方向的2C互差超限时,应重测该测回。

3 若一测回中重测方向数超过总方向数的1/3时,应重测该测回。当重测的测回数超过

总测回数的1/3时,应重测该站。

3.3.12 首级控制网所联测的已知方向的水平角观测,应按首级网相应等级的规定执行。

3.3.13 每日观测结束,应对外业记录手簿进行检查,当使用电子记录时,应保存原始观

测数据,打印输出相关数据和预先设置的各项限差。

(Ⅳ)距离测量

3.3.14 级及以上等级控制网的边工,应采用中、短程全站仪或电磁波测距仪测距,一

3

组以下也可采用普通钢尺量距。

3.3.15 本规范对中、短程测距仪器的划分,短程为3km以下,中程为3~15km。

3.3.16 测距仪器的标称精度,按(3.3.16)式表示。

mD = a+b×D (3.3.16)

式中,mD—测距中误差(㎜)

a—标称精度中的固定误差(㎜)

b—标称精度中的比例误差系数(㎜/km)

D—测距长度(km)

3.3.17 测距仪器及相关的气象仪表,应及时校验。当在高海拔地区使用空盒气压表时,

宜选当地气象台(站)校准。

3.3.18 各等级控制网边长测距的主要技术要求,应符合表3.3.18的规定。

表3.3.18 测距的主要技术要求

平面控制网等级 仪器精度等级 每边测回数 一测回读数较差(秒) 单程各测回较差(㎜) 往返测距较差

(㎜)

往 返

三等 5mm级仪器 3 3 ≦5 ≦7 ≦2(a+b×D)

10mm级仪器 4 4 ≦10 ≦15

四等 5mm级仪器 2 2 ≦5 ≦7

10mm级仪器 3 3 ≦10 ≦15

一级 10mm级仪器 2 — ≦10 ≦15 —

二、三级 10mm级仪器 1 — ≦10 ≦15

注;1 测回是指照准目标一次,读数2~4次的过程。

2 困难情况下,边长测距可采取不同时间段测量代替往返观测。

3.3.19 测距作业,应符合下列规定:

1 测站对中误差不应大于2㎜。

2 当观测数据超限时,应重测整个测回,如观测数据出现分群时,应分析原因,采取相

应措施重新观测。

3 四等及以上等级控制网的边长测量,应分别量取两端点观测始末的气象数据,计算时

应取平均值。

4 测量气象元素的温度计宜采用通风干湿温度计,气压表宜选用高原型空盒气压表;读

数前应将温度计悬挂在离开地面和人体1.5m以外阳光不能直射的地方,且读数精确至

0.2℃;气压表应置平,指针不应滞阻,且读数精确至50Pa。

5 当测距边用电磁波测距三角高程测量方法测定的高差进行修正时,垂直角的观测和对

向观测高差较差要求,可按本规范第4.3.2和和4.3.3条中五等电磁波测距三角高程测量的有

关规定放宽1倍执行。

3.3.20 每日观测结束,应对外业记录进行检查。当使用电子记录时,应保存原始观测数

据,打印输出相关数据和预先设置的各项限差。

表3.3.31 内业计算中数字取位要求

等级 观测方向值及各项修正(秒) 边长观测值及各项修正数(m) 边长与坐标(m) 方位角(秒)

三、四等 0.1 0.001 0.001 0.1

一级及以下 1 0.001 0.001 1