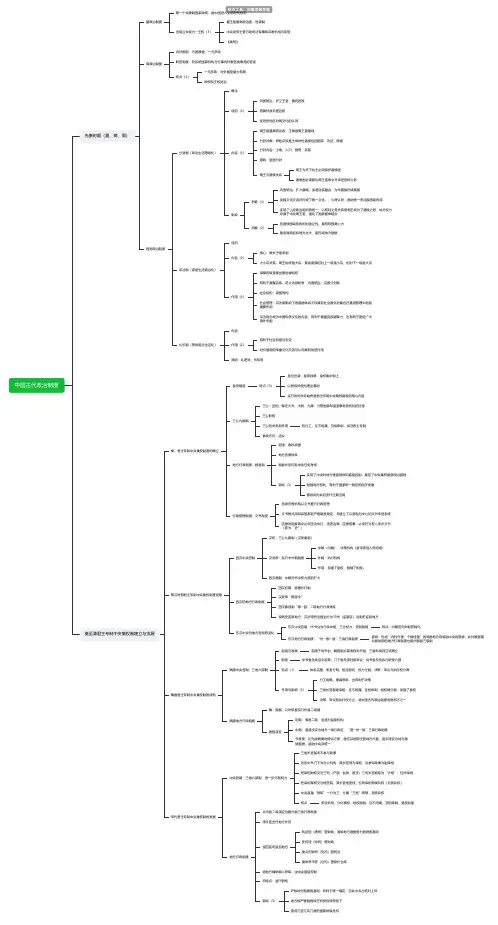

中国古代各朝代官制图

- 格式:docx

- 大小:406.69 KB

- 文档页数:21

中国古代历朝历代官职大全(收藏)

古代官职,涉及官署名、官名、官员的职掌等方面。

各朝代的情况也不尽相同。

大体可分为中央官职和地方官职两大类。

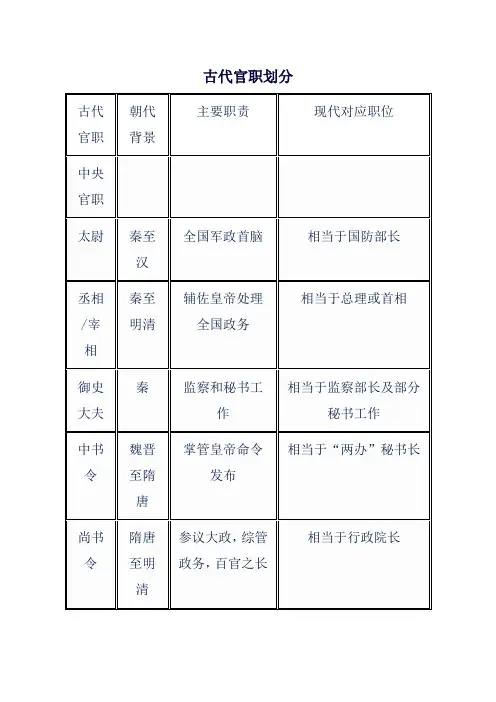

中央官职:秦设丞相、太尉和御史大夫,组成中枢机构。

丞相管行政、太尉管军事、御史大夫管监察和秘书工作。

清代有军机处,王、公、尚书等为军机大臣,掌握政府大权。

六部,是指“吏部,管官吏任免、考核、升降等事;礼部,管典礼、科举、学校等事;兵部,管军事;刑部,管司法刑狱;工部,管工程营造、屯田水利等事”。

各部长官为尚书,副职为侍郎。

此外,中央还设有专门机构和官员,负责管理图书、编修历史、制定历法等工作。

地方官职:唐代在一些军事重镇,设节度使,属官有行军司马、参谋、掌书记等。

宋代州官称知州,县官称知县。

明清改州为府,称知府。

此外,汉代也设州,天下分十三个州,基本上是监察区,中央派官员去刺探情况,称刺史。

元代地方最高行政机构叫行中书省,明代改称承宣布政使司,习惯上仍称为“省”。

中国古代官职品级一览表

中国古代官职品级一览表如下:

1.秦时的官职:丞相、御史大夫、卫尉、中尉、廷尉、博士、奉常、郎中令、典客、宗正、治粟内史、少府、郡守、郡丞、郡尉、监御使、县令(万户以上)、县长(万户以下)、县丞、县尉。

2.汉朝官职:太常、光禄勋、卫尉、太仆、廷尉、大鸿胪、宗正、大司农、少府、执金吾。

3.三国时期:魏:大将军、骠骑将军、车骑将军等。

蜀:丞相、尚书令等。

吴:太尉、大司马等。

4.隋唐官职:太师、太傅、太保文散官,太子太师、太子太傅、太子太保武散官。

5.宋元明清官职:枢密使、节度使文散官,同平章事武散官。

以上信息仅供参考,中国古代官职品级一览表涉及的内容非常广泛,建议查阅历史资料获取更全面和准确的信息。

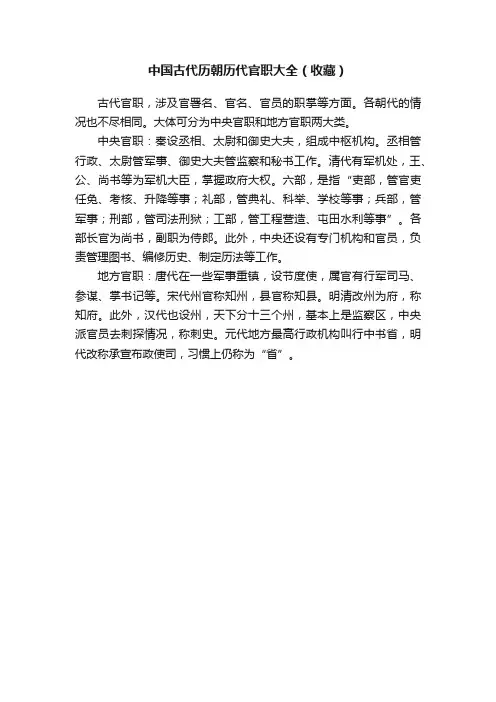

中国古代一级行政区规划演变史:秦郡,唐道,宋路,元省,清总督一、秦朝行政规划图:郡县制。

1.秦朝前期行政规划图(征服岭南地区以前),共36郡,其中以九江郡疆域面积最大,而以九原郡疆域面积最小。

2.秦朝后期行政规划图(征服岭南地区以后),共42郡,其中以庐江郡疆域面积最大,而以齐郡疆域面积最小。

3.秦朝各郡郡所驻地图二、西汉行政规划图:前期郡国并行制与后期郡县两级制(汉武帝实行“推恩令”以后,诸侯国地位逐渐变得与郡一样)。

1.西汉前期行政规划图:郡国并行制。

诸侯国从西汉立国之初的8个增加至后来的数十个,后来至西汉末年又逐渐减少至20个;郡的数量则是只增不减。

图中诸侯国有10个、领45郡(西汉前期诸侯国可领郡),剩余15郡为西汉中央政府所管辖。

这些诸侯国中以淮南国疆域面积最大,而以淮阳国疆域面积最小;郡中以巴郡疆域面积最大,而以河内郡疆域面积最小。

2.西汉后期行政规划图:郡县两级制,外加新设立的西域都护府。

西汉末年有郡83个、有诸侯国20个(西汉后期诸侯国仅领县不领郡),各郡疆域面积在此不详,故不比比较。

注:新莽王朝秉承西汉政权,行政规划与西汉后期行政规划大同小异,故不赘述。

3.西汉各郡国郡所、国都驻地图三、东汉行政规划图:前期郡县两级制与后期州郡县三级制。

注:三国时期存在时间较短且行政规划与东汉晚期相同,为州郡县三级制,故在此不赘述。

1.东汉前期行政规划图:郡县两级制。

以会稽郡疆域面积最大,而以雁门郡疆域面积最小。

注:东汉与西汉相比,丢失了京幾北部的朔州与朝鲜半岛的汉四郡(东汉的乐浪郡与玄菟郡明显向西内移,是新立之郡)。

2.东汉后期行政规划图:州郡县三级制,外加特殊的西域都护府(只管辖西域诸国外交、军事,不干预其具体行政)。

以益州疆域面积最大,而以兖州疆域面积最小。

3.东汉各郡郡所驻地图四、西晋行政规划图:州郡县三级制。

1.西晋行政规划图:州郡县三级制,外加特殊的西域都护府(承两汉、曹魏制度)。

其中以荆州疆域面积最大,而以青州疆域面积最小。

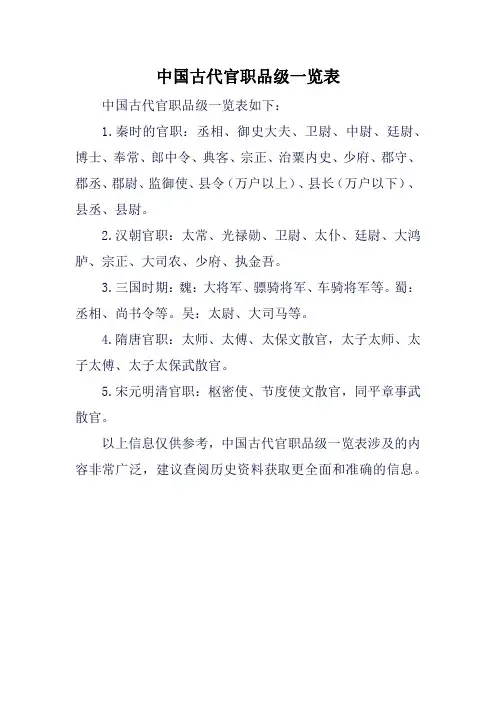

中国历代官职(详细版,从汉开始)汉基本特征:皇帝专制集权确立,政、军、监三权并立,九卿分职,废分封制,行郡县制。

三公(中枢)太尉(大司马)——掌武事(武帝之前不常设,武帝以大将军、骠骑将军、骁骑将军代之,均加大司马衔)丞相(大司徒)——辅佐皇帝,总掌国事御史大夫(大司空)——掌副丞相,监察百官,主管文事(东汉司空掌土木沟渠之事,其权归御史中丞)九卿(自东汉始,其长官正式称卿)太常(奉常)——掌礼仪祭祀,有丞光禄勋(郎中令)——掌宿卫,有丞。

(自武帝始,郎中令转为中朝官)卫尉——掌领宿卫,有丞太仆——掌车马,有二丞廷尉(大理)——掌刑狱,有正、左右监大鸿胪(典客)——掌夷务,有丞宗正——掌宗室事,有丞大司农(治粟内史)——掌财物,有二丞少府——掌利税,有六丞。

(武帝始,其属官尚书事权扩大,东汉掌宫中服饰诸物)尚书——令——仆射常侍曹——主公卿事。

(东汉改为吏曹)二千石曹——主郡国事民曹——主吏上书(东汉主修缮营造)客曹——主夷狄事(东汉分为南北主客曹)三公曹——主断狱尚书令、仆射掌选署及奏、下尚书曹文书众事。

各曹尚书一人,左右丞各一人地方——部(州)刺史郡郡守(太守)——长史(边郡置,掌兵马)、丞郡尉(都尉)——掌佐郡守,典武职(东汉职并太守)王国——国相、都尉郡、王国之下皆置县县——尉、令(长)、丞县下置——乡——亭——里——什——伍部(州)初为监察区,刺史亦称州牧,后渐为地方一级行政机构唐基本特征:三省制最终确立,六部二十四司定型,御史台分置三院,监察机制健全,事务机构成型,地方设官进一步发展三省(中枢)中书省(西台)——中书令(右相)——中书侍郎尚书省(中台)——尚书令——左右仆射——尚书都省门下省(东台)——侍中(左相)——门下侍郎尚书省六部吏部——尚书——侍郎——吏部、司封、司勋、考功户部——尚书——侍郎——户部、度支、金部、仓部礼部——尚书——侍郎——礼部、祠部、膳部、主客兵部——尚书——侍郎——兵部、职方、驾部、库部刑部——尚书——侍郎——刑部、都官、比部、司门工部——尚书——侍郎——工部、屯田、虞部、水部每部四司,每司设郎中、员外郎为正副长官,每部四司中与部名相同之司称头司御史台——御史大夫——御史中丞台院——侍御史——掌纠举百官及入阁承诏殿院——殿中侍御史——掌殿廷礼仪,京畿州兵察院——监察御史——分察百官,巡抚州县九寺太常寺——卿——少卿——两京郊社署、太乐署、鼓吹署、太医署、太卜署、廪牲署、诸祠庙光禄寺——卿——少卿——太官署、珍羞署、良酿署、掌醢署卫尉寺——卿——少卿——两京武库署、武器署、守宫署宗正寺——卿——少卿——诸陵署、崇玄署太仆寺——卿——少卿——乘黄署、典厩署、典牧署、车府署、诸牧监大理寺——卿——少卿鸿胪寺——卿——少卿——典客署、司仪署司农寺——卿——少卿——上林署、太仓署、钩盾署、导官署、诸仓监、司竹监、诸汤监、、诸宫苑监、诸园苑监、诸盐池监、诸屯监太府寺——卿——少卿——两京诸市署、平准署、左藏署、右藏署、常平署九寺卿1人,少卿2人,各署以令、丞为正、副长官,各监以监、副监为正副长官五监国子监——祭酒——司业——国子学、太学、广文学、四门学、律学、书学、算学少府监——监——少监——中尚署、左尚署、右尚署、织染署、掌冶署、诸冶监、铸钱监、互市监将作监——监——少监——左校署、右校署、中校署、甄官署、百工就谷诸监军器监——监——少监——弩坊署、甲坊署都水监——使者——少监(丞)——河渠署、诸津国子监各学置博士、助教掌教,其余各署以令、丞为正、副长官,各监以监、副监为正副长官其他事务机构秘书省——监——少监著作局:著作郎——著作佐郎司天台(太史局):监——少监殿中省——监——少监——尚食局、尚药局、尚衣局、尚乘局、尚舍局、尚辇局内侍省——监——少监、内侍——掖庭局、宫闱局、奚官局、内仆局、内府局、太子内坊局殿中省六局以奉御、直长为正副长官,内侍省六局以令、丞为正副长官地方道——府、州府:尹——少尹——功曹、仓曹、户曹、田曹、兵曹、法曹、士曹州——县——乡——里——保——邻州:刺史——别驾——司功、司仓、司户、司田、司兵、司法、司士县:令——丞——司功佐、司仓佐、司户佐、司田佐、司兵佐、司法佐、司士佐道初为监察区,中唐以后渐为方镇一级区划,节度使为最高军政长官,观察使为一道民政长官宋以神宗元丰官制为准,基本特征:承袭唐而具变革,三省分权渐归于一,枢密院独立,专掌兵权,机构重叠,官员臃肿(个人以为这也是宋亡的一个主因,赵匡胤曾说过,如不迁都,则必须养兵以自重,而百年后国家危矣,北宋果中谶语,立国一百多年)。

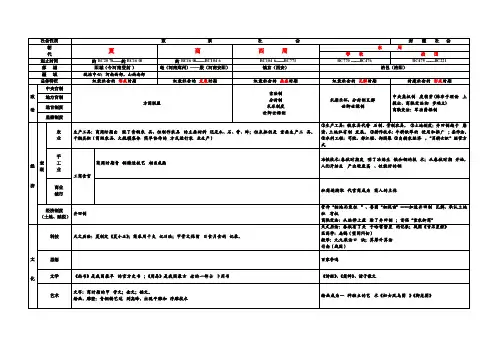

中国古代政治制度先秦时期(夏、商、周)夏政治制度第一个奴隶制国家政权,是中国进入文明时代标志出现公共权力――王权(3)夏王是最高统治者,世袭制中央设有主管行政司法军事和宗教机构与职官《禹刑》商政治制度内外服制:方国联盟,一元多政职官制度:较系统国家机构与分掌内外服各类事务的官吏特点(2)一元多政,对外服控制力有限神权和王权结合西周政治制度分封制(政治生活等级化)概念目的(3)巩固统治,护卫王室,镇抚各族抵御外敌巩固边防促进各地区对周文化的认同内容(5)周王是最高统治者,王幾是周王直辖地分封对象:同姓宗族是主体异性诸侯包括姻亲,功臣,降族分封内容:土地,人口,物资,武装原则:层层分封周王与诸侯关系周王为天下共主必须保护诸侯国诸侯国必须服从周王室政令并承担各种义务影响积极(3)巩固统治,扩大疆域,加速民族融合,为华夏族形成奠基加强文化交流并形成了统一文化,,心理认同,推动统一多民族国家形成实现了上层政治组织的统一:以权利义务关系使周王成为了诸侯之君,地方权力来源于中央周王室,强化了国家整体观念消极(2)各诸侯国保持的相对独立性,具有较强离心力随血缘疏远和地方壮大,易形成地方割据宗法制(家庭生活政治化)目的内容(2)核心:嫡长子继承制大小宗关系:周王始终是大宗,其余贵族相对上一级是小宗,相对下一级是大宗作用(5)保障各级贵族世卿世禄特权有利于凝聚宗族,防止内部纷争,巩固统治,完善分封制社会结构:家国同构社会管理:宗法制影响下的道德体系不仅具有社会教化功能也在基层管理中起到重要作用宗法观念成为中国传统文化的内容,有利于增强民族凝聚力,也有利于团结广大海外侨胞礼乐制(等级观念生活化)内容作用(2)有利于社会和谐与安定对价值观的传播文化交流与认同具有促进作用原则:礼差异,乐和同秦至清君主专制中央集权制建立与发展秦:君主专制中央集权制度的确立皇帝制度特点(3)皇位世袭,皇帝独尊,皇权集中制上以君权神授为理论基础实行时间长并始终是君主专制中央集权制度的核心内容三公九卿制三公:丞相、御史大夫、太尉,九卿:分管国家和皇室事务的机构的泛称三公职权三公的关系和作用有分工,互不相属,互相牵制,保证君主专制参政方式:廷议地方行政制度:郡县制起源:春秋战国地方官僚体系郡县长官均有中央任免考核影响(3)实现了中央对地方垂直领导和直接控制,奠定了中央集权制度政治基础削弱地方权利,有利于国家统一稳定和经济发展郡县制为此后历代王朝沿用行政管理制度:文书制度各级官僚机构以文书推行行政管理文书格式用印保管都有严格制度规定,并建立了以游船为中心的文书传送系统臣僚对国家政令必须坚决执行,违者治罪,臣僚有事,必须行文专人承办文书(称为“史”)两汉时期君主专制中央集权制度发展西汉中央官制汉初:三公九卿制(汉承秦制)汉武帝:实行中外朝制度中朝(内朝):决策机构(皇帝亲信人员组成)外朝:执行机构作用:加强了皇权,削弱了相权。

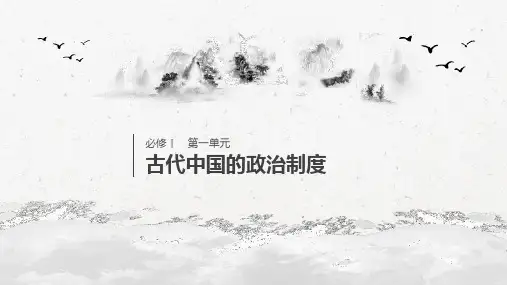

6张长图了解大明王朝官制是如何运作的一、大明王朝明朝是我国历史上最后一个由汉族建立的大一统封建王朝,共传16帝,享国276年。

如果算上明朝宗室建立的南明小朝廷,明朝则共传20位皇帝。

图1:明朝帝王世系传承图明朝的疆域核心为汉地十八省,这也是明朝最为稳定的统治区域;明初东北一度达日本海、外兴安岭一带,曾设奴儿干都司,后来退至辽河流域一带;明初北方曾达阴山-大青山-西拉木伦河一线,后退至长城一带;明初西北疆界在新疆哈密一带,后退至嘉峪关一带;明初西南曾至缅甸、暹罗北部,在青藏设乌思藏、朵甘卫指挥使司,安南设交趾布政使司,后退至云南境内。

明朝疆域图二、明朝的中央地方军政体系架构作为统治疆域辽阔的大一统王朝,明朝统治时间长达近300年,而且中间没有发生如西汉和东汉、北宋和南宋分代的情况,其中央和地方的军政体系设置和官制发挥了重要作用。

整体来看,明朝实行的是“中央-省-府-州-县”五级行政架构体系。

图2:明朝中央地方军政体系架构在中央部门中,朱元璋罢中书省、废丞相之后,内阁和六部成为行政运作的核心,尤其是内阁,逐渐演变为明朝的行政中枢。

省一级,改元朝的行省为承宣布政使司,其实习惯上还是称“省”。

全国设置两京十三布政使司,也就是“两京十三省”,各省的布政使为一省之最高行政长官。

需要指出的是,明代的巡抚属于都察院系统,是皇帝外派地方巡行天下的官员。

而为了统一地方军事之事权,在巡抚基础上又设总督。

不同于清朝,明朝的总督和巡抚的编制并不在地方上,而是在朝廷中,所以不能说是封疆大吏。

此外,军事管理方面,中央设五军都督府,统领在京各个卫所和在外都司、卫所。

在各省则设置都指挥使司,统领各省之军事。

三、九品十八阶官制军政架构设置好后,就必须有相应的官制与之相适应。

明朝采用的是九品十八阶制度,职官、散官、勋位等都按照正从九品分为十八个等级。

图3:明朝九品十八阶官制体系值得一提的是,明朝的内阁是行政中枢,但有明一代,内阁大学士从职衔上看却只是个正五品。

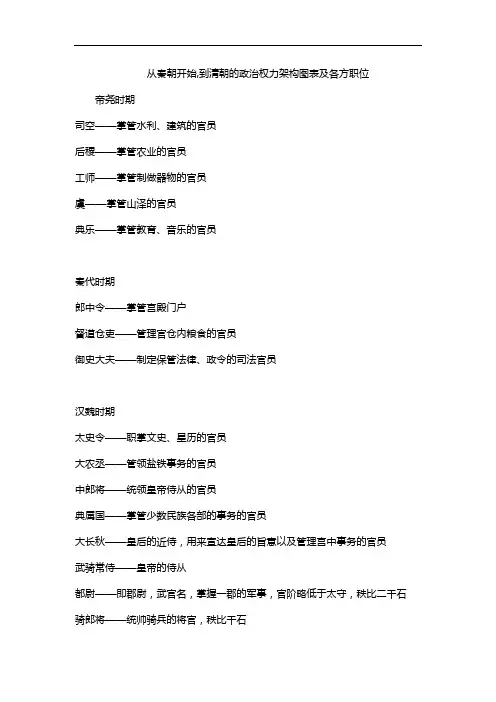

从秦朝开始,到清朝的政治权力架构图表及各方职位帝尧时期司空——掌管水利、建筑的官员后稷——掌管农业的官员工师——掌管制做器物的官员虞——掌管山泽的官员典乐——掌管教育、音乐的官员秦代时期郎中令——掌管宫殿门户督道仓吏——管理官仓内粮食的官员御史大夫——制定保管法律、政令的司法官员汉魏时期太史令——职掌文史、星历的官员大农丞——管领盐铁事务的官员中郎将——统领皇帝侍从的官员典属国——掌管少数民族各部的事务的官员大长秋——皇后的近侍,用来宣达皇后的旨意以及管理宫中事务的官员武骑常侍——皇帝的侍从都尉——即郡尉,武官名,掌握一郡的军事,官阶略低于太守,秩比二千石骑郎将——统帅骑兵的将官,秩比千石骁骑都尉——禁卫军将官未央卫尉——未央宫禁卫军长官长乐卫尉——长乐宫禁卫军长官前、后、左、右将军——职位仅次于上卿轻车将军——汉时杂号将军之骠骑将军——官位仅低于大将军长史——大将军的秘书长建章监——监督建章宫羽林军的长官骑都尉——羽林军长官,秩比二千石侍中郎——在皇帝左右侍奉的官员,汉制,侍中是在原官职上特加的荣衔国相——相当于太守常侍——皇帝的侍从近臣,东汉光武帝后都用宦官充任典军校尉——武官,统领皇帝宿卫兵的长官,汉灵帝中平五年,即公元188年,设置了西园八校尉,典军校尉是其中之御史中丞——汉代掌管宫廷藏书之处的官员兰台令史——在藏书之处典校图籍,管理劾奏等文书档案太守——专门治理一个郡,掌握生杀大权唐代时期观察使——管理一道或几个州的地方行政、监察长官左右神策军护军中尉——中央禁卫军之神策军的最高将领礼部侍郎——掌贡举、礼仪的行政长官京兆尹——长安地区最高行政长官防御使——负责一州或数州军事的地方长官招讨草贼使——专为镇压农民起义或讨伐逆叛而设置的军事长官监军判官——监军使下的副职行营都统——为镇压和讨伐而设置的出征兵统帅侍御史——负责纠察的官员右卫将军——中央禁卫军军事长官之一左神武大将军——中央禁卫军之军事长官校书郎——太子东宫所属学馆中校勘典籍的官员尚书右仆射——中央最高行政机构尚书省的长官率府率——太子东宫侍卫长官金吾大将军——中央禁卫军军事长官之一尚书左右仆射——全面负责行政事务的长官刺史——州的最高行政长官折冲都尉——一府之军事长官。

中国官制架构图(三)商朝商朝官制图分解图一分解图二分解图三分解图四商朝(公元前16世纪—前11世纪)也称殷,是继夏之后第二个奴隶制王朝。

在商朝,“后”变成了“王”成为了最高统治者,又称“一人”、“予一人”,表明王权比夏朝又有所加强。

商朝从太乙(汤)到帝辛(纣),共30个王。

相对于夏朝,商朝已经处于奴隶制的鼎盛时期。

成汤时期的国家权力已经初步形成,奴隶制的社会逐渐趋于稳固。

根据文献记载,商朝已经建立起比较完备的国家机构。

已经有各种职官、武装官员。

典章制度、刑法法规已经出现,且商朝采用的是世官制度。

商朝在官吏建制上分“内服”和“外服”两类。

所谓内服官,指中央和王畿〔ji机〕以内的各种官吏。

所谓外交官,指王畿以外及边区的各种官吏。

大盂〔yu于〕鼎铭文记载:殷[边]田[侯甸]雩[与]殷正百辟(注解:“殷边侯甸”是外服官的概括。

“侯、甸”,即外服官中最重要的两种官称。

“殷正百辟”是内服官的概括。

“百辟”,即百官、众官。

)大盂〔yu于〕鼎铭文内服外服在商朝,官吏主要分两种,分别是“内服”和“外服”两种。

“内服”,即为中央和王畿地区以内的各种官吏,与后世所说的“京官”相类似。

其中包括了政务官、事务官和军事官。

“外服”即为王畿以外直到边区的各种官吏。

商朝有侯、伯、子等爵位,还有侯、甸、男、采、卫等五服名称。

内服官(殷正百辟)内服官中重要的是“尹”、“宰”、“卿事”和“三公”等。

尹是治理的意思,在王左右,辅佐王治理国家。

商代最早的一位名臣叫伊尹。

伊是职业名,厨师之意,尹是官名。

伊尹出身低微,被商王汤信用,举而为相。

多数学者认为:“相”不是商代的正式官名,战国以前的“相”仅作为动词,是辅佐的意思。

据此,尹是辅弼商王的大臣。

汤、外丙、仲壬三王先后去世,伊尹立太甲为王。

太甲暴虐无道,被伊尹放逐,由自己摄政。

以后太甲悔改,伊尹才把他迎回。

说明尹职位高而权势重。

宰是主管内廷事务的官员,有时也参与外廷事务。

武丁为商王时,“百官总己,以听于冢宰三年”(《论语·宪问》)。

高一历史寒假作业第一天1、中国古代中央官制演变的过程及趋势(秦、汉、隋唐、宋、元、明清)答:(1)过程:秦汉:中央设三公九卿制,“三公”指丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、秘书和监察;“九卿”是虚指,是中央各部门的专职官员。

隋唐:三省六部制,中书省草拟政令,门下省审核批驳,尚书省颁发执行,三省集权于皇帝;六部分吏、户、礼、兵、刑、工。

宋:设三个副宰相,参知政事管行政,枢密使管军事,三司使管财政。

元:在中央设中书省为全国最高行政机关,设枢密院为最高军事机关;设御史台为最高监察机关。

明:内阁六部制。

废丞相,权分六部,六部尚书直接听命于皇帝。

内阁出现。

清:设军机处。

(2)趋势各部门分工合作又相互制约,是中国古代中央官制的基本特点;皇权与相权存在矛盾,皇权的强化和相权的弱化是基本趋势;历代中央官制之间有继承和发展关系。

2、三公九卿的作用答:“三公”指丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事、秘书和监察;“九卿”是虚指,是中央各部门的专职官员。

3、三省六部的特点及评价答:三省六部制由隋文帝确立,唐太宗完善,中书省草拟政令(中书发令),门下省审核批驳(门下审令),尚书省颁发执行(尚书行令),三省集权于皇帝;六部分吏、户、礼、兵、刑、工。

三省六部制削弱了相权,提高了行政效率,是封建社会官制的重大变革。

4、内阁的性质、作用答:明朝出现内阁,选拔官员入值内阁,内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,而是为皇帝提供顾问的内侍机构;内阁是君主专制强化的产物,虽然掌握了和之前宰相的权利,但不可能对皇权起到制约作用。

5、军机处的特点及作用答:清雍正帝设置军机处,军机大臣受皇帝召见,军国大事完全由皇帝裁决,地方军政首脑直接听从皇帝指挥。

军机处的设置,提高行政效率,军政大权完全集中于皇帝,君主专制加强,中央集权进一步得到巩固;是皇权高度膨胀的产物,标志着我国封建君主专制主义中央集权发展到顶峰。

1。

三省六部制示意图1. 引言在中国古代,政府组织机构的规模庞大,职能繁杂。

为了更好地管理和监督国家事务,三省六部制在唐代被正式确立并沿用至明清时期。

本文将以Markdown 文本格式输出三省六部制示意图,并对其背后的原理和组织结构进行详细阐述。

2. 三省六部制示意图下面是三省六部制的示意图:中央---------------------| | |内廷尚书省中书省|---------------------| | |兵部工部礼部| | |---------------------| | |刑部府院天文| | |---------------------3. 三省六部的原理和组织结构3.1 原理三省六部制的核心原理是分工与协作。

李世民在唐朝建立了尚书省、中书省和内廷三个部门,分别负责文书管理、行政协调和皇帝的内廷事务。

而六部则是在尚书省的基础上进一步划分出兵部、工部、礼部、刑部、户部和天文,代表了皇帝的行政职能和国家管理的重要部门。

3.2 组织结构3.2.1 尚书省尚书省是唐代的最高行政机构,负责文书管理、文件传递以及协调各部门的工作。

由尚书令和尚书组成,尚书令为首席官员,尚书为次席官员。

尚书省下设有各类司局,如吏部、户部等。

3.2.2 中书省中书省负责协调各部门的行政事务,中书令为首席官员,中书舍人为次席官员。

中书省下设有各类司局,如刑部、礼部等。

3.2.3 内廷内廷是皇帝的内部办公场所,由内监负责管理。

内监通常是由皇帝的亲信负责,直接辅助皇帝处理各项内廷事务。

3.2.4 六部六部是唐代的六个主要部门,分别是兵部、工部、礼部、刑部、户部和天文。

每个部门都由部尚书和几个侍郎组成,负责管理不同的行政职能和国家事务。

•兵部负责军事和征兵事务。

•工部负责工程和建设事务。

•礼部负责官方礼节和礼仪事务。

•刑部负责司法和刑狱事务。

•户部负责人口和财政事务。

•天文负责天文学和历法事务。

4. 结论三省六部制是中国古代政府的一种组织架构,通过分工与协作的原理使得政府机构可以高效运转。

每个朝代⼀张图,看懂中国历代⾏政区划中国⾃古以来⾏政区划变化频繁,各朝均有不同,在每个朝代的不同时期也可能不同。

从秦朝的郡县制开始形成了中央集权的统治形式,下⾯就各主要朝代的⾏政区划⽤结构图的⽅法进⾏简单介绍:图⽰:圆⾓⽅框为⼀个级别的政权,椭圆⽅框为派出机构,并⾮⼀级政权。

秦代是纯粹的郡县⼆级制,基层政区是县,县以上设郡。

汉初,在秦代郡县制的基础上增加了封国,王国下有⽀郡和县,侯国⽆下辖政权。

汉武帝时代撤销了封国,但在郡级政区之上设置刺史部,这是⼀个监察机构,并⾮⼀级政权。

东汉末期,刺史部逐渐变为⼀个⾏政区。

从此开始,后来每个朝代,在统治能⼒降低的时候,排除的监察机构都会变为⼀个具有实权的⾏政区。

魏晋南北朝时期,基本延⽤东汉末的区划,但把汉朝的⼀个县拆分为⼏个,并且州郡划得太多,甚⾄还有两个郡共管⼀个县或者两个州和合管⼀个郡的现象。

隋朝统⼀后,为了重新中央集权,进⾏了⼤规模的州郡县合并,⼜变成了州县两级制。

唐初,因州的数⽬太⼤,于是派出临时的监察区,这就是道。

安史之乱后,道和军区结合,形成了⽅镇,同时,在有些地⽅设置了府,府和州同级。

宋代,在州⼀级之上设⽴了路,但为了避免唐代的藩镇割据,于是不在路⼀级设⽴⼀个长官,⽽是设置了四个分别管理不同⽅⾯。

元代最⼤的特点是设⽴了⾏省,最开始只是派出机构,后来逐渐变为实权,⽽省之下的府州县,在元代⾮常混乱。

明朝为了避免元朝影响,地⽅政权的最⾼⼀级不叫省,但是设⽴了三个衙门,分别为承宣布政使司、提刑按察使司和都指挥使司,但布政使司的辖区,民间习惯称省。

清代延⽤明朝制度,但在明朝为派出机构的巡抚和总督,到了清代实质化,总督管⼀省或数省,巡抚管⼀省,下⾯设府,再下是县。

有时候省之下有直⾪州。

民国初期,废除了府,形成省、道、县的三级制。

民国后期,增加了院辖市、特别⾏政区,同时西藏和蒙古⾃治,称作地⽅。

新中国,按宪法规定,地⽅政权为省县乡三级,在少数民族地区有⾃治州。

中国官制架构图(四)西周西周官制图分解图一分解图二分解图三西周的政治组织和社会制度,是因袭夏、商,经武王、周公、成王和康王几代建立起来的。

《尚书·立政》载有不少周初官名,可以使我们了解西周如何设置官吏。

近年来出土的大量周代铜器铭文中记载的周代职官,也可以与文献记载相补充。

中央官制周朝官制包括西周官制和东周官制,从现有的资料,我们可以把西周的职官分为中央和地方两个系统来叙述。

在西周的每一个封区内,诸侯是最高裁判者,因为他们被赋予以“专扬于国”的特权,而在整个封建国家内,周天子是最高权力的执掌者,诸侯的争执,都诉之于周天子。

《诗经·大雅·假乐》云:“百辟卿士,媚于天子”,金文《献簋》云:“受天子休”,都说明了这个历史事实。

在周天子之下,有中央政治的组织,《尚书·酒诰》云:越在外服,侯、甸、男、卫、邦伯;越在内服,百寮、庶尹、惟亚、惟服、宗工,越百姓里居。

所谓“内服”,即指中央政府而言。

“百寮”、“庶尹”就是中央政府的官吏。

以天子为首的中央政府,是西周最高权力机关。

他统辖着无数以诸侯为首的地方政府。

这种地方政府,在当时称为天子的“外服”。

侯、男、邦伯就是地方诸侯。

当时中央政府的组织极为庞大,官吏的名称极为复杂,根据《尚书·立政》记载的官名有:任人,准夫,牧,作三事,虎贲,缀衣,趣马,小尹,左右携仆,百司,庶府,大都,小伯,艺人,表臣,百司,太史,尹伯,庶常吉士,司徒,司马,司空……这些官称,若从其职司而言,大体可分为以下三个方面:一、卿士寮——任人、准夫、牧、司徒(土)、司马、司空(工)。

任人,就是“常任”。

执掌王廷政务。

准夫,就是准人,准为公平之意,执掌司法。

牧,就是“常伯”,“作三事”,与《诗经·雨无正》的“三事大夫”,金文《盠方彝》中的“叁有司,司土,司马,司工”的职司相当。

司徒即司土。

从金文记载看,司徒不仅管理籍田等土地之事(即主民事),而且有时还兼管军事和卜事。

1. 夏代官制简表

2. 商代官制简表

3. 西周官制简表

4. 春秋战国时期官制简表

春秋时期几个主要国家官制

战国时期七国官制

5. 秦代官制简表

6. 汉代官制简表

西汉官制

东汉官制

7. 三国时期官制简表

8. 两晋南北朝时期官制简表

两晋官制

北魏、北齐官制

北周官制

9. 隋代官制简表

10. 唐代官制简表

11. 宋代官制简表

宋代元丰以前中央官制

宋代元丰以后官制

12. 辽代官制简表

13. 金代官制简表

14. 元代官制简表

15. 明代官制简表

16. 清代官制简表