王世贞《本草纲目·序》对该书流传的影响

- 格式:pdf

- 大小:332.75 KB

- 文档页数:4

李时珍评传盈盈春水欲洗天,村里人家镜里悬。

青草岸平三月雨,绿杨堤锁一湖烟。

觅桥忽没滩头路,问渡新寻谷口船。

浊怪闹情属鸥鹭,终朝游水不知还。

蕲州城附近还有一些大小山岗,如大泉山、盘龙山、平顶山、北障山、龙峰山等;城郊有方圆二三十里的大湖——雨湖。

在这些山林湖水之中,生长着各种花草虫鱼、珍禽异兽,全是李时珍研究本草取之不尽的活标本。

其中有土伏苓、山药、生地、益母草、蒲公英、甘菊、南星、苦参、半夏、紫苏、香附子、麦门冬、蕲艾、蕲竹、苍术;有野雉、鹌鹑、老鹰、云雀、竹鸡、野鸭,土蜂、蟾蜍、蕲蛇、蕲龟以及多种鱼类。

这些植物和动物无不引起李时珍的研究兴趣。

其中蕲艾、蕲竹、蕲蛇、蕲龟,号称蕲州四大特产,李时珍父子都对它们作过深入研究。

蕲艾的特点是,叶与其他的艾叶不同,能被酒炙透,有较好疗效。

李时珍的父亲专门研究艾叶,写成了《月池文叶传》。

蕲竹,小者可作笛,故名笛竹,大者作廖,织成竹簟(席),人卧其上,凉爽宜人。

在唐代,蕲竹簟是上等馈赠札品。

白居易曾将之赠与友人,写诗赞美道:笛竹出蕲春,霜刀劈翠筠。

织成双人簟,寄与独眼人。

卷作筒中信,舒为席上珍。

滑如铺韭菜,冷似卧冰麟。

清润宜成露,鲜花不受尘。

通州炎热地,此物最关身。

——《寄簟与元礼》韩愈收到友人赠的蕲竹簟,写了长诗《谢郑公惠簟》,盛赞道:“蕲州笛竹天下知,郑君所主尤瑰奇,携来当昼不得卧,一府争看黄琉璃。

??青蝇倒翅蚤虱避,肃肃疑有清飚吹;倒身酣寝百疾愈,却愿天日常炎曦。

”宋代苏东坡、明代王廷相等都写有称赞蕲州竹簟的诗篇。

蕲蛇,本名白花蛇,因蕲州花蛇有特别药用价值,故称蕲蛇。

李时珍研究白花蛇,写了《白花蛇传》。

蕲龟,又名绿毛龟,因身上寄生绿色藻类,有奇特的观赏价值和药用价值。

王廷相在《蕲民谣》中描写蕲龟说:”龟背生毛绿的的,大如钱,贵如璧,养来盆中水凝碧。

”(《嘉靖蕲州志》)李时珍对蕲州的山林、湖泊中各种可供药用的动物、植物,或者就地观察,或者采作标本;有的加以解剖,有的移植宅旁药园中,仔细研究其生长规律;更常用的方法是向熟悉有关药物的老农、渔夫、樵夫进行调查访问,充分了解其特征、习性。

2022年从《本草纲目》看《典籍里的中国》观后感观后感《本草纲目》由明代文学家王世贞作序,序中提到“博而不繁、详而有要”,这八个字中蕴含的道理,与公文写作有着异曲同工之妙。

所谓“博而不繁”,就是内容多、信息量大,但却不繁杂、不啰嗦。

近年来,党中央多次要求精简文风,发短文不仅仅是简单的缩短篇幅、“一刀砍”,而是要在保留原意的基础上,去掉那些官话、套话、虚话,用更精炼的语言、更简洁的文字表达,让读者清晰明了、易于理解。

所谓“详而有要”,就是内容详细、充实,又突出要点、重点。

写公文很多情况是写工作,重在写事而不是写字,干工作要突出重点,不能眉毛胡子一把抓、不分轻重缓急。

公文也一样,要做好谋篇布局,哪块浓墨重彩、哪块一笔带过,否则洋洋洒洒一大篇,就会如同流水账一般,让人找不到核心内容。

李时珍在撰写《本草纲目》时,熟读前人著作,诸如《本草经》《备急千金要方》《伤寒杂病论》等,而他秉承“错误者纠正、重复者删除、遗缺者增补”的求真精神,最终造就了这部影响世界的“东方药物巨典”。

时下,公文写作中照搬照抄问题愈发严重,有的抄上级文件、有的抄外地经验、有的甚至直接复制粘贴网上内容,不切实际、不接地气,毫无操作性可言。

我们要向先贤学习,用文献作参考可以,但不能搞“拿来主义”,必须实事求是地进行“纠错、删重、补缺”。

何为错,不符合本地区本部门实际的内容即为错;何为重,前后意思相近、性质相同即为重;何者缺,本地区本部门已经完成或者即将要干的工作未写入文中即为缺。

要提高责任意识,对所写公文每个字、每句话负责,切实做到把错误的内容改正、重复的字句删除、遗缺的事项补上。

《本草纲目》第十九卷提到,许多前人犯的错误,原因都是“盖未深加体审,惟据纸上猜度而已”。

李时珍尤为注重实地考察,湖南、湖北、江西、河南、河北、四川等地都有他寻医访药的足迹。

同理,写公文也不能靠“灵光一闪”“拍脑门”,必须多调研、多考察,否则纸上谈兵,不解决实际问题,最后只能沦为一纸空文。

典籍里的中国观后感300字《本草纲目》经朋友推荐,前天带小朋友看了《典籍里的中国-本草纲目》,果然如其所说,节目充满正能量。

以前只知道《本草纲目》是李时珍写的,书中汇聚了很多中药知识,殊不知李时珍为写此书,竟然付出40多年的努力,可以说倾其一生来完成了这部巨著,让无数后人受益其中,源远流长,得到全球人民的尊敬。

古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。

另外,里面还有一句话,叫“物各有性,性各有用”,和“是药三分毒”意思相近,不管啥药,其成分里总会有不利于人体健康的部分,但那“七分好”就足够用了。

其实,人何尝不是如此哪,一个人身上会有各种各样的独特的特征因素,每种都有相应用处,只是有些是社会愿意接受的,有些是被鄙弃的。

但好在物不能改,人可以改。

扩展:从现代莫斯科大学需要一张李时珍画像讲起,国家非常重视,把任务交给了蒋兆和先生,足以看出《本草纲目》在国际上的地位,也说明中医药被国际认可。

这本书是一家父子孙三代共同写完的。

他们明知“学医难,行医难,修本草书更难”,但仍坚定信念:身如逆流船,心比铁石坚。

望父全儿志,至死不怕难。

历寒来暑往,守一盏孤灯。

百姓喊“李老先生,您保重身体啊!”感动落泪。

大医精诚,待病人如至亲之想。

李时珍父子俩对话,父:“你为自己选了一件该做的事,但也是一件最难做的事。

为父就要离开你了!”“没有你,《本草纲目》我能写完吗?”李时珍下跪。

父亲坚定的说:“能”。

李时珍哭着拜别父亲。

看到这样的场景,我也跟着落泪了。

自提笔至粗略成书前后用时近三十年,修书又十年,写完了数次找书商被据。

千里求序,很难啊,又有何妨?王世贞大人称此书乃一部巨著,给做序,并推荐书商刊刻。

天下医书,利益天下,当天下共修之。

《本草纲目》是医之圣典,民之福祉呀。

李时珍是什么家?对《本草纲目》有怎样的评价李时珍是什么家明朝出现了一个有名的医学家和药学家,悬壶济世,不断救助贫苦百姓,发挥自己的医学之技,解决疑难杂症,成为百姓口中的活神仙,那个人便是李时珍。

李时珍因为在医学世家中成长,从小看他的父亲李言闻治病救人,李时珍便因此萌生从医的想法。

但是那个年代,医生是被作为低贱的职业存在,李言闻并不想让李时珍从事这个,而是希望他参与科举,当个小官也行,至少不会被人看不起。

李时珍虽听从其父的要求,但是却一直在偷偷学医,最后李时珍的父亲答应了他从医,是因为李时珍对他父亲说现在为官没有所为,官府腐败之风盛行,哪能同医生一样为百姓真正做点事情。

李言闻听之知道李时珍的决心之大,便开始同意他学医,在李时珍学医路上担任重要的导师之位。

李时珍在从医道路上能越走越远,多亏了其父亲精心的指导,还有他自己的勤奋好学。

他为了能够重修本草书籍,阅读了大量的医学书籍,而且曾在宫中的太医院做事,有幸能够阅读到珍藏的古医书籍,见识到罕见的药材,增长了见闻。

为他编修本草书籍很有帮助,而且通过不断的实地考察,李时珍几乎将所有见识到的药草均了解通透并记载在书籍中。

将自己的一生所学和所感都毫无保留的贡献给社会,帮助了更多需要帮助的人。

在李时珍的一生中,几乎将他所有的岁月都投入医学事业中,为我们贡献了关于医学甚至其他学科的知识,带来医学的进步和社会的进步。

对本草纲目的评价明代著名文学家王世贞《本草纲目·序》称之为“性理之精蕴,格物之通典,帝王之秘籍,臣民之重宝”。

《四库全书总目提要》称之为《神农本草经》而下“集本草者无过于此”。

英国著名生物学家达尔文也曾受益于《本草纲目》,称它为“中国古代百科全书”。

英国著名中国科技史专家李约瑟在《中国科学技术史》中写道:“16世纪中国有两大天然药物学著作,一是世纪初的《本草品汇精要》,一是世纪末的《本草纲目》,两者都非常伟大。

”。

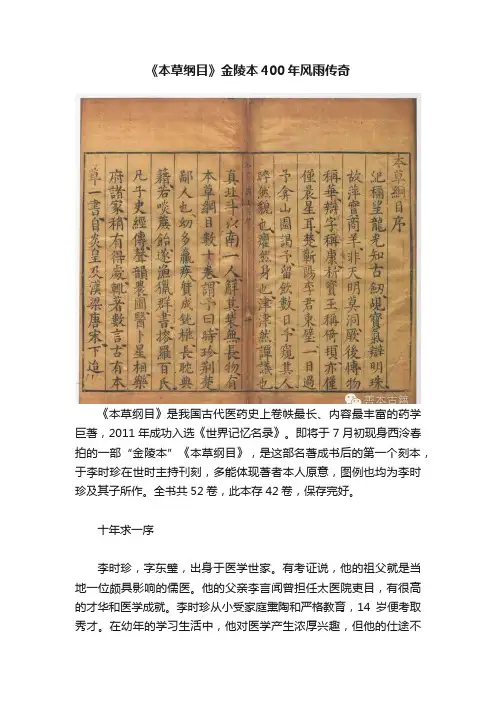

《本草纲目》金陵本400年风雨传奇《本草纲目》是我国古代医药史上卷帙最长、内容最丰富的药学巨著,2011年成功入选《世界记忆名录》。

即将于7月初现身西泠春拍的一部“金陵本”《本草纲目》,是这部名著成书后的第一个刻本,于李时珍在世时主持刊刻,多能体现著者本人原意,图例也均为李时珍及其子所作。

全书共52卷,此本存42卷,保存完好。

十年求一序李时珍,字东璧,出身于医学世家。

有考证说,他的祖父就是当地一位颇具影响的儒医。

他的父亲李言闻曾担任太医院吏目,有很高的才华和医学成就。

李时珍从小受家庭熏陶和严格教育,14岁便考取秀才。

在幼年的学习生活中,他对医学产生浓厚兴趣,但他的仕途不顺,几年间曾3次赴武昌参加乡试而未果。

公元1552年,李时珍开始写《本草纲目》,这一写就写了27年。

1578年,已过花甲的李时珍对完成的著作又进行3次修改,最后定稿。

定稿之后,他在儿子的陪伴下,先到黄州府,后到武昌、南昌官府,均找不到肯接受刻印的商人,而当时黄州、武昌官府人员不仅不肯出资付梓,而且就《本草纲目》中反神仙道教的内容,对李时珍进行凌辱,并扬言要吊打李时珍父子。

《本草纲目》的出版虽然遇到困难,但是却被广泛传抄,一些有识之士提醒李时珍,“即使再好的书,如果没有名家的赞许与官府的支持,书商是不敢贸然承担风险的。

如果能请当时文坛巨匠王世贞作序,《本草纲目》就会引起朝野重视,顺利出版”。

1580年9月,李时珍自南京顺江而下,来到江苏太仓的直塘,拜会王世贞,向王表示了“愿乞一言,以托不朽”的意思,但此时的王世贞正迷恋于道家养生成仙术,特别反感李时珍在《本草纲目》中对方士的驳斥。

李时珍力劝王世贞不要迷信,以免误伤身体,王世贞不仅不听劝告,反而与李时珍发生争执。

李时珍看到无法求得王世贞写序,心情沉重,感到刻书渺茫,于是在南京开始悬壶行医。

由于李时珍的高超医术,很快在金陵赢得名声。

1589年,王世贞任南京刑部尚书,上任后的王世贞,耳闻朝野内外不时议论曾求序于他的李时珍,便找到民间传抄的《本草纲目》部分卷本,细心研读,深感李时珍《本草纲目》中所言确乃“帝王之秘录,臣民之重宝”。

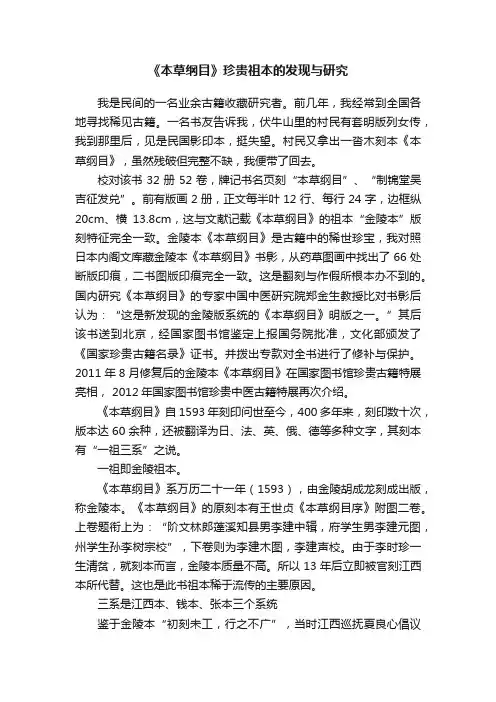

《本草纲目》珍贵祖本的发现与研究我是民间的一名业余古籍收藏研究者。

前几年,我经常到全国各地寻找稀见古籍。

一名书友告诉我,伏牛山里的村民有套明版列女传,我到那里后,见是民国影印本,挺失望。

村民又拿出一沓木刻本《本草纲目》,虽然残破但完整不缺,我便带了回去。

校对该书32册52卷,牌记书名页刻“本草纲目”、“制锦堂吴吉征发兑”。

前有版画2册,正文每半叶12行、每行24字,边框纵20cm、横13.8cm,这与文献记载《本草纲目》的祖本“金陵本”版刻特征完全一致。

金陵本《本草纲目》是古籍中的稀世珍宝,我对照日本内阁文库藏金陵本《本草纲目》书影,从药草图画中找出了66处断版印痕,二书图版印痕完全一致。

这是翻刻与作假所根本办不到的。

国内研究《本草纲目》的专家中国中医研究院郑金生教授比对书影后认为:“这是新发现的金陵版系统的《本草纲目》明版之一。

”其后该书送到北京,经国家图书馆鉴定上报国务院批准,文化部颁发了《国家珍贵古籍名录》证书。

并拨出专款对全书进行了修补与保护。

2011年8月修复后的金陵本《本草纲目》在国家图书馆珍贵古籍特展亮相, 2012年国家图书馆珍贵中医古籍特展再次介绍。

《本草纲目》自1593年刻印问世至今,400多年来,刻印数十次,版本达60余种,还被翻译为日、法、英、俄、德等多种文字,其刻本有“一祖三系”之说。

一祖即金陵祖本。

《本草纲目》系万历二十一年(1593),由金陵胡成龙刻成出版,称金陵本。

《本草纲目》的原刻本有王世贞《本草纲目序》附图二卷。

上卷题衔上为:“阶文林郎蓬溪知县男李建中辑,府学生男李建元图,州学生孙李树宗校”,下卷则为李建木图,李建声校。

由于李时珍一生清贫,就刻本而言,金陵本质量不高。

所以13年后立即被官刻江西本所代替。

这也是此书祖本稀于流传的主要原因。

三系是江西本、钱本、张本三个系统鉴于金陵本“初刻未工,行之不广”,当时江西巡抚夏良心倡议重刻,由张鼎思主持,江西各级地方官员支持,南昌、新建二县尹协助,重新刊刻《本草纲目》。

2024典籍里的中国观后感2024典籍里的中国观后感1今天我在电视上看了一个节目,名叫《典籍里的中国》。

这个节目让我看得眼泪直下,眼泪在眼眶里打转。

古人的诗词和精神都让我刮目相看呀!有个两千多年以后的读书人,带着我们回到两千多年前去,遇见护《书》人--伏胜先生。

读书人过来请教伏胜《书》好在哪儿?伏胜首先讲了“禹贡”就是关于大禹治水,大禹不仅治水,还有更大成就,就是大禹披九山、通九泽、决九河、定九州,那九州指的是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州和雍州。

广大的冀州是大禹用足迹一步一步地丈量出来的,古人称大禹的足迹为“禹迹”。

讲完“禹贡”之后就开始讲他护《书》的经历了。

伏胜壮年时,曾经是秦国的博士,天下的《书》大都被毁了。

伏胜,只知道国家藏一部、他家藏一部,一次大火把国家藏的《书》化为灰烬,伏胜把《书》看成一条活的生命,伏胜与他的妻子和儿女为了逃避兵火,带上了一车的《书》,坐马车出咸阳回山东老家。

伏胜在中途遭遇兵劫,伏胜的'儿子爱护《书》,以命相搏,被乱兵杀害了,伏胜的妻女颠沛流离。

后来,伏胜的妻子病重,那一年天降大雪,小女儿因险冻死和饿死。

为了取暖他们可以烧掉一车箱《书》,但伏胜的妻子宁死也拒绝烧掉一车《书》。

伏胜的妻子说:“这一车的书,是爱子以命相搏才得到保住的”。

伏胜的妻子挨饿受冷已经气衰力竭,伏胜的妻子知道这一车《书》,如爱子的性命,已经比她自己的性命更贵重了。

伏胜回到家乡,刚好家乡也遭遇兵火,伏胜只好将《书》藏于故宅墙内外出避难。

伏胜无时无刻挂念着家中藏的《书》,伏胜当天下初定,他再回家园,凿开墙壁发现书简多已朽毁,完整的篇目仅余二十八篇了。

之后伏胜要晁掌故把《书》给带回都城,流传天下,之后读书人带伏胜到现代的图书馆,古人叫藏书秘府。

惟殷先人,有册有典,每一本典籍,都是中华文明传承之路上一盏不灭的明灯,而《尚书》的光芒之闪耀至今,无论孔子活伏胜,都是用生命去延续和守护这盏灯的人,酌古至今,学史明智,丰富而珍贵的典籍,值得没一个中年国人去品读,也应该与世界分享,让我们从典籍中汲取智慧,走向未来。

王世贞与《本草纲目》韩燕【期刊名称】《开卷有益(求医问药)》【年(卷),期】2016(000)006【总页数】2页(P78-79)【作者】韩燕【作者单位】【正文语种】中文看了这个题目,很多人不解,王世贞与《本草纲目》有什么关系?翻开《本草纲目》的扉页,映入眼帘的是“时万历岁庚寅春上元日州山人凤洲王世贞拜撰”的序,这下明白了,原来《本草纲目》的序乃王世贞所撰写。

王世贞何许人也?史载,王世贞是明代著名的文学家、史学家,他以诗文著名于世,是明朝“后七子”的领袖人物,大家熟悉的如《忆江南》词:“柔绿篙添梅子雨,淡黄衫耐藕丝风”等等,都是他的代表作品,脍炙人口。

王世贞作为当时社会名流,文坛领袖,在知识分子中有相当的号召力。

李时珍尽毕生精力和心血,克服重重困难,编撰了被赞为“中国古代的百科全书”的《本草纲目》,在花甲之年完成初稿后,他千里迢迢从湖北蕲春背着几十卷书稿,风尘仆仆地赶到江苏太仓,恳请王世贞为书稿赐序。

王世贞为其诚意所感动,序中写道:“楚蕲阳李君东璧(时珍),一日过予山园谒予,留饮数日。

予窥其人,然貌也,癯然身也,津津然谈议也,真北斗以南一人。

解其装,无长物,有《本草纲目》数十卷。

谓予曰:时珍,荆楚鄙人也。

幼多羸疾,质成钝椎。

长耽典籍,若啖蔗饴。

遂渔猎群书,搜罗百氏,凡子、史、经、传、声韵、农圃、医、卜、星、相、乐府诸家,稍有得处,辄著数言。

古有《本草》一书,自炎皇及汉、梁、唐、宋,下迨国朝,注解群氏旧矣。

第其中舛谬差讹遗漏,不可枚数。

乃敢奋编摩之志,僭纂述之权。

岁历三十稔,书考八百余家,稿凡三易。

复者芟之,阙者缉之,讹者绳之。

旧本一千五百一十八种,今增药三百七十四种,分为一十六部,著成五十二卷。

虽非集成,亦粗大备,僭名曰《本草纲目》。

愿乞一言,以托不朽。

”这段写的是李时珍历经辛苦,坚持不懈,遍览群书,引经据典,苦读医书“若啖蔗饴”,意思是就像吃糖啃甘蔗一样开心,潜心写作。

我国古代的本草著作,从先秦两汉的《神农本经》,到晋代陶弘景的《本草经集注》,唐代的《新修本草》,北宋的《证类本草》等等,传世的本草学著作本来就多,记载的药物种类到了明代已经达到一千五百余种,但是很多中药名称没有统一,有些中药的性能也缺乏实地的调研考证,“其中舛谬差讹遗漏,不可枚数”,李时珍纠正本草书中存在的许多谬误,经过近三十年的努力,三易其稿,“今增药三百七十四种”,“著成五十二卷”的巨作《本草纲目》。

李时珍精神和《本草纲目》的成就我一直觉得,我们办公室这样一种开放的学习方式是一种很好的交流平台;也给我们提供了一个很好的展示、锻炼自己的机会。

今天,借这个机会,我把自己学习的一点体会与领导和同志们作个汇报。

说的不一定全,也不一定对,仅供大家参考。

我为什么选择这个内容?原因主要有三句话:一是身份使然;二是工作要求;三是个人所需。

对这三句话怎么理解?(1)所谓的“身份使然”是指:作为李时珍家乡的一员,我们对李时珍的了解,应当比常人更多、更全、更深一点;(2)所谓的“工作要求”是指:我们作为县委办公室的一名工作人员,知道发展县域经济要走特色发展、差异化发展的路子,李时珍就是我们县最大的特色,而且我们县这么多年来一直做李时珍的文章,那么李时珍到底有多特,特在什么地方?这个问题我们应当有一个大略的认识。

这就是工作的要求。

(3)所谓“个人需要”是讲:我们都知道“读史使人明智”,了解一下我们蕲春的历史和历史人物对我们来讲应当有益。

另外李时珍我们县的一位圣贤级的人物,是我们学习的标杆,孔子曾经讲过君子当见贤思齐,所以我们应当对他的成功1有更为深入的了解,这些也是我们提升自己的需要。

我在一本书上看到周恩来总理1959年4月29日,在中国政治协商会议全国政协委员举行的茶话会上讲:“现在当然首先要研究现实问题,反映新的情况,但对过去的东西也需要研究,新的东西总是从旧的基础上发展起来的。

”所以从这个意义上也可以说研究过去、是为了更好理解现在、更准确地把握未来。

今天我要讲的内容大家看标题可以知道,包括两个方面:一是李时珍精神,二是《本草纲目》的成就。

下面我就从这两个方面讲解。

一、李时珍精神是什么?李时珍精神是什么?我查了很多资料,没有现成的定义,但我个人认为至少可以包括四个方面的内容:一是大爱的情怀;二是实践的品质;三是创新的精神;四是超人的毅力。

1、大爱的情怀怎么体现?嘉靖版的《蕲州志》卷十一《儒林》篇记载李时珍“千里就药于门,立活不取值。

《本草纲目》的精华在“发明”丁光迪《本草纲目》是中医药文献中的伟大著作,驰誉世界。

其中“发明”一项,真是大有发明,为本书的精华部分,突出于同类诸书之上。

王世贞称许本书“如入金谷之园,种色夺目;如登龙君之宫,宝藏悉陈;如对冰壶玉鉴,毛发可指数也”。

(《本草纲目序》)这在“发明”中都能反映出来。

“发明”短小精炼,重点突出,立论精辟,字字珠玑。

推为“博而不繁,详而有要,综核究竟,直窥渊海”(王世贞语),洵非虚誉。

兹就王氏所云的广、富、透三方面试作介绍,略表对人类健康事业作出巨大贡献的李时珍的敬意。

一、内容广博“发明”涉及面很广,真是不仅医书,“实性理之精微,格物之通典”。

(王世贞语)如论腊雪,引《释名》:“雪,洗也。

洗除瘴疠虫蝗也。

”又云:“腊雪密封阴处,数十年亦不坏。

用水浸五谷种,则耐旱不生虫;洒几席间,则蝇自去;淹藏一切果食,不蛀蠹。

岂非除虫蝗之验乎!”“宜煎伤寒火暍之药,抹痱亦良。

”这些知识,是农业生产上总结出来的经验,亦是医学上的妙药。

又如对于冰,赞同诸家本草解烦渴、消暑毒之说,更指出“伤寒阳毒,热盛昏迷者,以冰一块,置于膻中良”。

开物理降温之先河,良可钦敬。

又如泉水,认为“井泉,地脉也,人之经血象之。

须取其土厚水深,源远而质洁者,食用可也。

《易》曰:…井泥不食,井冽寒泉食‟是矣。

人乃地产,资禀与山川之气相为流通,而美恶寿夭,亦相关涉。

金石草木,尚随水土之性,而况万物之灵者乎……人赖水土以养生,可不慎所择乎?”这在今天来讲,似已成为人们的常识,但在处理上却并不能令人满意。

同时指出,水质不同,作用亦不同,“观浊水、流水之鱼,与清水、止水之鱼,性色迥别。

淬剑染帛,色各不同;煮粥烹茶,味亦有异。

则其入药,岂可无辨乎”?又如同一药,由于地区和体质不同,以及古今之异,其用亦殊。

如谓:“乌、附毒药,非危病不用,而补药中少加引导,其功甚捷。

有人才服钱匕,即发燥不堪;而昔人补剂,用为常药,岂古今运气不同耶?”并指出荆府都昌王、蕲州卫张百户等,日啖附子、硫黄、干姜等,均享高寿;他人服之即为害。

中国历史故事-王世贞和李时珍有什么关系?王世贞与杨继盛交情好吗?王世贞是明朝著名的史学家和文学家,而李时珍则是明代著名医药学家。

医药学无论是和史学,还是文学都是八竿子打不到的关系。

那么问题来了,王世贞和李时珍这两个人到底哪里有关系呢?又是什么关系?说到王世贞和李时珍的关系,必须要提的就是李时珍的医药学著作《本草纲目》。

《本草纲目》是中国十六世纪药学成就之大成,被国外学者誉为中国之百科全书。

不论是现在,还是古时候,中国的书籍除了正文部分以外,在正文之前还有一个序言。

若是作者自己写的叫自序,多说的是写作缘由和书本内容,若是他人所作的序言,则多为介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。

将李时珍和王世贞两人联系起来的,正是《本草纲目》的序言。

王世贞为《本草纲目》作序,给李时珍这部书能够最终得以刊行具有很大的帮助。

《本草纲目》可以说是凝结了李时珍一生的全部心血,他费劲一生的时间实验得来的医药学知识都在这本书里。

而能够将这本书刊行,使其得以被世人所知,流传后世,造福他人则是李时珍最大的心愿。

但是让人心酸的是,尽管李时珍在现在声名显赫,受到大家的尊重,但是在当时却没有人愿意出版这本书。

《本草纲目》在成书两年之后,仍然没有愿意为他刻书出版的书商。

已经到了晚年的李时珍心忧焦急,后来有一个人给李时珍出了个主意,让他去找当时的文坛领袖写序言。

王世贞在文坛上一呼百应,要是能找到他来给《本草纲目》写序,一定有人会愿意出版这本书。

抱着最后的希望,万历八年,已经六十二岁的李时珍背着重重的一袋书稿,从蕲州乘船沿江东下,前往太仓王家。

与王世贞见面之后,李时珍将自己的这本书给王世贞看了。

并且向王世贞说明了写书的经历和成书后难找刻印处的苦衷,真诚恳请王世贞为此书写一篇序文。

王世贞被李时珍的精神感动吗,最终答应了为他作序之事。

在王世贞写的序言中,先是形容了李时珍的形象,其后大篇幅的介绍和赞叹了《本草纲目》的内容,言:“如入金谷之园,种色夺目;如登龙君之宫,宝藏悉陈;如对冰壶之鉴,毛发可指数也。