客赣方言鱼虞韵的历史层次

上海师范大学语言研究所刘泽民

鱼虞两韵的分混是切韵时代南北方言的重要差异之一。《切韵》序中说“支脂鱼虞,共为不韵。”颜之推在《颜氏家训》中也举例说明北人鱼虞相混,南人鱼虞有别。这种古代南北方言的差异在现代方言中仍然存在。最早指出闽方言中鱼虞、之脂仍然有别的是董同龢(1959)。梅祖麟(1995)、潘悟云(1995)通过对吴语的分析明确指出吴语鱼韵字有两个不同层次,一个层次鱼韵读合口,与虞韵相混,这是较晚的层次;还有一个较早的层次,鱼韵读开口,和虞韵有别。其后郑张尚芳(1999)、梅祖麟(2001)、潘悟云(?)、陈忠敏(2001)等的研究,使鱼虞两韵在吴闽赣几种南方方言中的历史层次更清晰地展现在我们面前。

本文讨论客赣方言鱼虞韵的历史层次。在确立层次和区分层次的方法上,我们对潘悟云1995、梅祖麟1995、陈忠敏2001多有参考。我们认同以下几个原则:第一,文白异读是区分一个方言层次的利器。第二,借助古音类的分合也可以鉴别不同的层次。第三,在分布上是对立的音应该算作不同的层次;反之,在分布上是互补的,可以考虑是同一层次上的不同变体。第四,早期层次所残留的字在邻近或同类方言里大致是一致的(陈忠敏2001)。通过对赣客方言数十个点材料的详细比较,并将之与吴语、闽语进行对照,我们试图对赣客方言鱼虞韵的历史层次和音变规律作总体的探索。

通过讨论,我们得出的初步结论是:客赣方言的鱼虞韵,和吴闽方言有非常相似的表现。它们都存在着三个大的历史层次:上古层、中古层和后中古层。个别方言点的少数字还保留上古层。中古层普遍存在于客赣方言中,它们的典型特征是鱼韵和虞韵不混,最典型的读音是ie或i 。有些点中古层有两至三个读音类型。通过比较我们还发现中古层遗留的一个中心区域,这个区域位于江西的东部和毗邻的福建西部,纵跨赣方言和赣闽的客家方言,和南部吴语、闽语连成一气。后中古层是客赣鱼虞韵的主体层次,它的主要特征是鱼虞韵相混,读音随声类的不同呈现差异。

一、中古及中古以前的层次

确定鱼虞韵的历史层次,关键在于确定鱼韵的中古层。切韵时代“邺下音系”鱼虞不分,而“金陵音系”鱼虞有别,根据这个音韵特点,我们可以认定,鱼虞有别层次就是中古或中古以前的层次,鱼虞相混的层次则一定是中古以后的层次(梅祖麟1995、陈忠敏1998,1999)。

1.上古层

鱼韵上古属鱼部,鱼部上古读*a。客家方言宁都话有两个鱼韵字读a:薯sa2鼠sa3,我们判定它们是上古鱼部字的孑遗。理由如下:1.它们读低元音,和鱼部上古拟音吻合;2.它们不可能是中古层次,因为宁都话的中古层读i 、 和i(见下表);3.它们也不可能属于后中古层次,因为后中古层鱼虞已经合并,而宁都话的虞韵没有读a的字,并且后中古层鱼韵的读音都是高元音。比较一下吴语和闽语可以看得更清楚。吴语开化、常山、龙游、江山、遂昌、龙泉、松阳、玉山、广丰、上饶也有这个层次,读 /u / /u 等,都是低的元音。而闽语的上古层读ue(泉州)、 (福州)。其中的圆唇成分陈忠敏2001是这样解释的:中古的鱼韵来源於上古鱼部三等字。上古汉语三等字带不带-?-介音在学术界是有不同的意见的,不过从汉语本身和域外对音的材料来看三等字的-?-介音似乎是後起的。笔者赞同郑张尚芳、潘悟云的意见(郑张尚芳1996,潘悟云2000),他们认为上古三等字的韵母是短元音,在上古与中古之间短元音前先产生出?介音。下面是古汉越语

三等字有?介音的证据(转引潘悟云2000):

锯 ??、许???、距(鸡距) ??、梳(梳子)???、序???上述几个字都是上古的鱼部字,也是我们所讨论的中古鱼韵字。我们的解释是:?是一个不正则元音,它会向着正则元音变化。舌位往前移就是正则元音?,圆唇就变成正则元音◆。在北方有?>?的音变,在南方则是?>◆。所以,我们认为闽语和吴语里鱼韵鱼虞有别最早的一个层次的音变是:

*??→◆?→◆?→ (闽语)

◆?→◆?(吴语)

?→?(吴语)

宁都话的“薯鼠”没有圆唇成分,可能是 介音脱落造成的。二等字中古带 介音(潘悟云2000),在北方话中二等字的 介音变成了i介音,但在许多南方方言中二等字不带介音。

赣语万安话中“猪”读tui1,全南客家话“鼠”读sui3,联系上面所引陈忠敏1998对吴闽语的论述,我们可以确定这个字属于上古层。它的音变过程和闽语福州话相同,只不过比福州多走了一步:* a→◆?→◆?→ui。并且“猪”正好是南部吴语中保留上古层读音的少数几个字之一。

大余客家话有一个“鼠”字读 i 3, 有圆唇元音,联系吴闽语的情况,我们有理由考虑它为上古层次。它也许是这样变过来的:* > ua > 。也许还有另外的解释。我们把几个和它韵母今读相同的字列出来看:

我们发现,大余邻近的几个点,上表中一些字的白读音是ue:

也许大余的 ,早些时候和上犹、南康一样是ue。如果这样,大余“鼠”字的音变轨迹就和闽语相似了。

广东揭西客家话中有一个虞韵字“数”读sa5,颇为怪异。虞韵字上古虽有一部分属鱼部,但从谐声关系来看,和“数”谐声的字除了虞韵字就是侯韵字,可见其上古属侯部。所以揭西这个字似乎不能视为上古层。

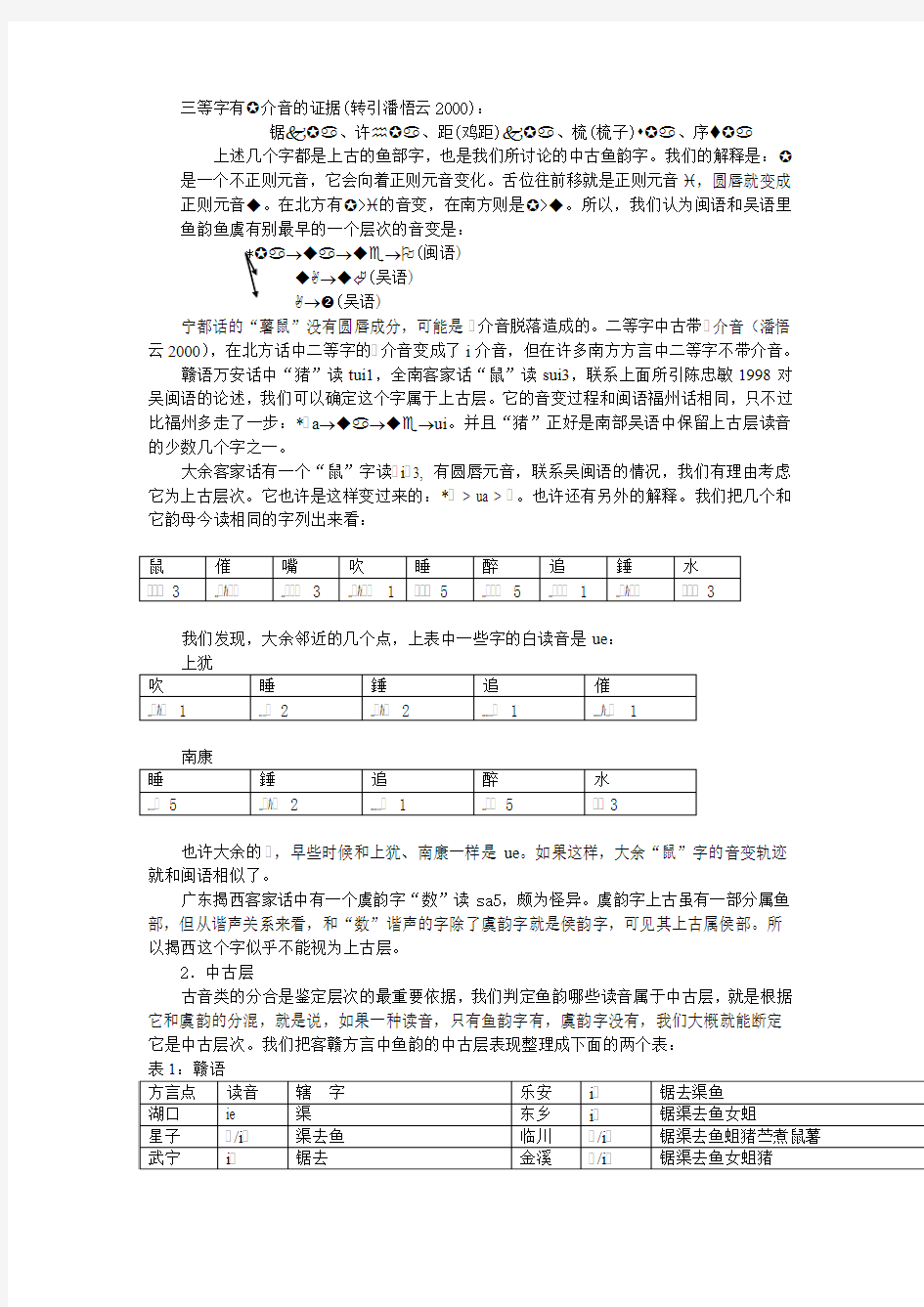

2.中古层

古音类的分合是鉴定层次的最重要依据,我们判定鱼韵哪些读音属于中古层,就是根据它和虞韵的分混,就是说,如果一种读音,只有鱼韵字有,虞韵字没有,我们大概就能断定它是中古层次。我们把客赣方言中鱼韵的中古层表现整理成下面的两个表:

表1:赣语

表2:客家话

从表1和表2中我们可能总结出客赣方言鱼韵中古层分布的几个特点:

1.客赣方言广泛存在鱼韵的中古层次,读音相当类似,并且很一致。保留中古层的点最常见的读音是 /i 或e/ie。特别要指出,客家方言和赣方言鱼韵中古层的表现没有出现分野。

2.明显存在一个体现鱼韵中古层的中心地带,这个地区包括赣语区的临川片、客家话区的江西本地话片和临近的闽西建宁、宁化等地,从地理上连成一气。如果我们不把目光局限在客赣地区,这个中心地带的范围还要扩大到北部吴语和闽语区(见文后所附地图)。

3.通过比较,我们发现鱼韵中古层所辖的字(陈忠敏称之为层次关系特字,我们称为中古层保留字)也呈现规律性。这种规律性可以用一个我们称之为“中古层保留率”的量值来体现:方言点中古层保留字集中在中古保留率高的若干个字上,一个字的中古层

保留率越高,它的中古层读音就越有可能存留在各方言点中。一个特定的字的中古层保留率x这样计算:设保留中古层的方言点总数为s,某字保留中古读音的方言点数为t,那么该字的中古层保留率为:x=t/s。举例来说,“去”字的中古层保留率为x = t/s = 59/69 = 0.85,“锯”为0.69,“鱼”为0.55,第二人称代词“渠”的保留率为0.52,这是四个保留率最高的字。

4.中古层保留字韵母读音与声母无关。这是鱼韵中古层和后中古层的一个重要区别,后中古层韵母读音往往因声组不同而有差异,这一点我们在后面有详细讨论。

下面我们讨论中古层的音值和历史音变情况。

客赣方言中中古层的今读音值有以下几种: 、i 、 i、e、ie、ei、 、i 、 、 、i 、i、 ,看似非常纷繁,但具体到同一种方言,对立的读音最多的有三种(宁都):i : :i,是最复杂的点。有两种音读对立的点有:横峰、铅山、广昌、分宜、永丰、安福、莲花、泰和、万安、瑞金、大余、秀篆、宁化。

还有一些点有两种读音: :i , :i , :i ,这些点是:星子、永修、修水、新建、余干、临川、金溪、崇仁、宜黄、南城、黎川、南丰、广昌、永丰、吉水、石城、南康、宁化。但我们认为两种读音构不成对立,是音变关系而不是层次关系。为了看清楚这点,我们先来看下面的材料:

南丰

从几个点的材料看,这些点都经历了相似的扩散式音变——i介音脱落:

i >

i >

i >

只是音变的进程不同。舌尖音和舌根音声母字倾向于先发生音变,这点可以从永修、黎川、南丰、广昌的材料中看出来。这些点舌尖音声母字都没有了i介音。但有一个字例外,黎川的“女”读ni 3,舌尖音声母却保留了i介音。我们可以解释例外的成因,“女”是娘母字,声母更早的时候和南丰、广昌一样是 -,是舌面音而非舌尖音,较晚的时候发生了 >

n/_i-的音变,使所有娘母细音字都读n-。黎川的舌根音声母字“锯许”变了,“渠去”未变,说明正处在扩散音变的过程中。后两字一个是人称代词,一个是最常用的动词,具有强烈的抵制音变性质。南丰的“渠去”是韵母的i介音影响声母,使声母腭化。可见声韵母之间的相互作用是多样化的。石城、宁化的这一过程已经进入了尾声,各自只留下了一个字未变。有意思的是宁化的“女”字,它读舌根音却不发生音变,这和我们前面总结的舌根音倾向于先变的通则相违。但它实际上和黎川的情况相似, -是后起的变化: > /_i-。宁化的娘母、泥母字全部读 -:紐, 3,紐, 3,粘, 2,娘, 2,濃, 2,泥, 2,尿, 6,拈, 1,念, 6,年, 2,捏, 6。

黎川和宁化“女”字的个案使我们思考一个问题:音变条件制约音变的时效性。黎川和宁化的“女”,i介音一个在舌尖音后,一个在舌根音后,但却完好地保留了下来。原因就是在较早的时候,就是在舌尖音和舌根音导致i介音脱落这条规则发生作用的时候,它们的声母都还是 -,不具备使i介音脱落的音变条件。当它们的声母变成了舌尖音和舌根音后,这条规则的时效性己过,音变条件也就不再起作用,i介音因此得以保留下来。可见音变条件只是促使音变实现的潜在因素,它给音变提供可能,但音变是否实现有时还同时取决于其他因素,这些因素可能包括语言使用群体的社会心理、优势方言的影响等等。

有没有可能这些点发生的音变正好和前面说的相反,i介音是后来增生的?

> i

> i

> i

这种解释要面临的最大困难是黎川、南丰、广昌的“余”读i 。i介音增生一般是受声母的影响,在零声母状态下增生i介音在发音机理上很难解释。更重要的是,局部的解释要服从全局的解释。南方汉语鱼韵的早期形式是* ,它的一种最主要的音变过程是这样的: > i > i e > ie > i (陈忠敏2001、潘悟云200?)i介音增生说与南方汉语鱼韵的语音演变整体解释相矛盾。

上面我们证明了 和i 、 和i 、 和i 是音变关系,是同一层次的读音。接下来我们分析一些方言点两种对立音读的关系。

前面说过,客赣方言鱼韵中古层的最普遍的读音形式是e(ie)和 (i ),为了搞清它们的来历,我们先概述潘悟云、陈忠敏对吴语闽语相同问题的精彩讨论。

潘悟云(《浙南吴语与闽语中鱼韵的历史层次》)通过比較閩語中的魚韵指出闽语各方的現代讀音大體上有共同的來源,這個共同的來源只能是 。

在详细比较了南部吴语后,他指出吴语鱼韵中古层有 / 類讀音與 類讀音两大类,但它们屬于同一個歷史層次。 / 從 變化過來。下面是他陈述的多方面的理由:

1、 魚韻在日本吳音中是 乙,即不圓唇的 ,説明在它所傳入的古代吳方言中魚

韻是 、 、 之類的音。日語音系中有 、 ,如果古代的吳方言中魚韻是 或 ,日本吳音就用 、 來對譯了。

、魚韻的這種不圓唇讀音分布得很廣。

在華南和西南地區的民族語老借詞中,也往往是虞韻讀- ,魚韻讀- 。如布依語:“書” ,“箸” ,“鋸” ,“薯” 2引自李方桂《武鳴僮語》。

唐五代西北方音漢藏對音材料中,虞韻對- ,魚韻有- 、- 兩種寫法(羅常培1933),這説明魚韻在這些方言中是- ,藏人聽來像- 又像- 。

朝鮮漢字音中魚韻是 。

、魚韻白讀在北部吳語中為 (舌根音)/ (舌齒音) 在南部吳語和閩語中為 ,這種互補性的分布,暗示它們的同一來源。

、因為日本吳音的魚韻不是 / 類音,所以北部吳語的白讀 / 一定是後來産生。

這有兩種可能,一是它們從 類音變化過來,二是受其它權威方言的影響。對吳方言施加影響的權威方言是中原方言,古代中原方言的魚韻並不讀 或 。所以北部吳語的 / 更可能是自身音變的結果

、吳語温州片和麗衢片的魚韻白讀處于 / 和 的交匯處,青田與麗水相距不過幾十里,同屬麗水方言,像下面詞匯都是最基本的詞匯,麗水屬于 類音,青田屬于 / 類音:

陈忠敏(2001)对开化和邻近方言-?、-★、-?★、-★?这一层次的读音进行比较,也认为-?是它们的共同来源,由此提出一系列的音变公式:

*?(汤溪、永康) →?(开化)→★(常山、玉山)(元音低化、央化)

→★?(龙游、龙泉、丽水)(元音前裂)

→?★(江山、庆元)→?★(遂昌)(元音後裂) 他把鱼韵的这一层次称为鱼韵B层次。还有一个C层次,读音是-?、- 、- :★、-??,早期形式是i,音变公式如下:

i > / 舌尖声母_ > : (裂化)

i > ie (后裂化)

i > ei (前裂化)

关于裂化音变,他引用开化、温州的材料,论证非常有力:

温州话根据Montgomery 1893 年的记音这些鱼韵字韵母还是i,而今天的温州话都变成了ei,可见发生了他所说的前裂化音变。

他也正确地指出,B层次和C层次在更大的范围内属于同一层次。作出这个判断的理由是:第一,早期层次的层次关系特字在同类方言中有很强的一致性和固定性,而吴语处衢片中B层次和C层次的关系特字犬牙交错在一起;第二,这批字在吴语其他地区和邻近的赣语闽语中都处在同一个层次上。

对裂化音变,潘悟云?有细致入微的分析,把裂化音变的机制作了深刻的揭示。他指出,温州的ei实际上是e i,前面的音短而弱,是一个前滑音。处衢方言中鱼韵中古层的二合元音,其主要元音都是 或 ,都有一个或前或后的滑音 。他将之总结为两条音变通则:音變1.在高元音前面出現一個舌位稍低的前滑音(on-glide),如u> u,i>e i, > 。

横峰 只有两字

音變2.在高元音後面出現一個舌位稍低的後滑音(off-glide),如y>y e,u>u ,i>i e,, > 。

从吴闽方言总结出的鱼韵中古层音变规则,我们认为同样适用于对客赣方言的分析。理由如下:第一,它们的今读音存在着很大的相似性,尤其是吴语和客赣语之间;第二,中古层的保留字相当一致;第三,它们在地理上也是连成一片的。我们有理由认为,吴闽客赣方言在鱼韵中古层上表现出的共性,并非出于偶然,也不能用方言间的相互影响来解释,只能归结为历史渊源上的一致。因此,客赣方言鱼韵中古层韵母的早期形式也是* 。下面我们来梳理各方言点的历史音变情况。

. * > i (前化) > ie (后裂化) > i (低化) > (i脱落)

ie > e (i脱落)

2.i > ei (前裂化) > i (低化)

3.i > (舌尖化) > (低化)

4.* > (低化)

分宜、遂川、莲花、宁都、大余、翁源、连南、钱排、思贺、新垌、秀篆发生过音变链1第一阶段的音变:* > i,保留字有“去渠蛆”。

湖口、南昌、波阳、贵溪、铅山、万载、新干、莲花、泰和、永新、瑞金、于都、会昌、赣县、上犹、安远、长汀进行到音变链1的第二阶段:i > ie,有的点i介音脱落:ie > e。值得注意的是,客赣方言的裂化音变似乎比南部吴语完成得更彻底,它们的e已经不是吴语那样的滑音,而是取得了主要元音的地位,有些点i介音的脱落说明了这一点。

读i 、 的点很多,这些点包括:星子、武宁、修水、永修、新建、乐平、余干、弋阳、横峰、奉新、宜丰、高安、上高、丰城、樟树、萍乡、乐安、东乡、临川、金溪、崇仁、宜黄、南城、黎川、南丰、广昌、分宜、新余、峡江、永丰、吉安、吉水、安福、宁都、兴国、铜鼓、澡溪。这是音变链1进行到第三阶段:ie > i ,我们发现,这些点都没有e韵母和ie 韵母,可见 、i 确实是e、ie 低化的结果。

有个问题值得我们深思,鱼韵中古层在吴、赣、客方言中大面积地读ie(包括变体i e、

e i、i 、e、 ),如果是早期读音的遗留,倒一点都不奇怪。但100年前的温州话材料告诉我们,从i到e i的裂化音变实际上是在这100年以内发生的。南部吴语很多点的e都还处在滑音的阶段,可见它们的裂化音变发生的时间也不会太久,估计也和温州话差不多。因此我们可以很肯定地说,吴语i e、e i读音不是早期遗留,而是晚近的创新。那么客赣的情况又如何呢?逻辑的推导应该是,它们也是后来的创新,并且是在不受吴语影响下的自主创新,理由很简单,在近百年内赣客方言没有受吴语影响的条件,既没有大规模的移民运动,吴语对于赣客语来说又不是强势方言。况且南部吴语区和赣客方言区多是崇山峻岭,交通条件极差,在地理上也不具备相互交流相互影响的条件。那么赣客方言发生裂化音变大约在什么时候呢?从赣客方言中e己成为主要元音和有不少点更低化为 这两点来看,赣客裂化音变发生时间起码比吴语早,这点是可以肯定的。

还有一点,如果裂化音变是各地晚近自主创新的话,具体的情景应该是怎样的呢?高元音容易发生裂化音变,这是音变的通则。所以这次音变应该是语音性的,就是说,当时所有的带i韵母的字都要发生裂化。我们对一些方言点作了一些考查,以检验我们的推论。

我们发现,赣方言的大部分点读同鱼韵中古层的字很少或完全没有,即便有,也是最新的文读层。例如,南昌读ie的仅限于几个鱼韵字“锯去渠鱼许”,其他韵的字没有。奉新读 、i 的字是戈韵三等和麻韵三等,如 借写斜爷 等,显然是最新的文读层。上高同奉新。高安也是戈麻韵,但字数明显少于奉新和上高。万载有一个戈韵字“靴”读fie1,还有四字日母字“儿二耳而”读e。宜黄读 的五个字中有四字和万载一样,也是“儿二耳而”,另外一字是“舐”。萍乡和泰和读ie的是属叶屑帖薛四韵的入声字。很显然,读同鱼韵中古层的字都是最新的文读音,而不是在鱼韵中古层发生裂化音变时读i而随它们一起变成现在的读音的。宜黄和万载相同的四字虽然是支脂之韵字,韵母在那时有可能是i,但确定其是否裂化音变的产物,还要看声母。万载日母今读有三: -、l-和0,推测当时的声母,不外乎这三种, 是中古读法,另二种是文读层。最有可能的是0,但如果当时四字的读音是i,根据裂化音变规则今读应该是ie而不是现在的e。由此可见,这四字不可能是那次裂化音变的产物。

再来看客家方言几个点的情况。

这是我们列举的一些和鱼韵中古层韵母读音相同的例字。瑞金的材料可以作两可的解释。我们可以认为它们是那次裂化音变的产物。因为表中支脂微齐诸韵字当时可能读i,灰韵字在唇音、晓匣母字前可以没有合口成分,也可能读i。但也可以解释为和裂化音变无关。支韵字中古本读ie。齐韵中古读ei,微韵中古和齐韵相差不远,均可以解释为韵尾的丢失。

灰脂废韵字韵母读音和北方话相差无几,很容易看出是通过音系整合的最新文读层。

上犹读e、ie的字,又与瑞金大不相同,重叠的字很少。由于入声尾丢失,大量叶屑月薛帖质昔锡缉职等韵的字也读ie,其中质昔锡缉职诸韵如果在那次裂化音变时已经丢失塞音韵尾,倒有可能读i,与鱼韵中古层一起发生裂化音变。但当时有可能读i的舒声韵字今读ie、e的字如支脂之微齐等韵的字却不见,这也是令人生疑的地方。

i元音是元音系统中很重要的音,就在一、两百年前如此大面积的方言只有少量字读i 韵母,是让人感到不正常的。当然对此我们还能这样解释:和鱼韵中古层一道发生裂化音变的那些字,后来被新的文读层覆盖了,这种情况也不是完全不可能。

总之,对赣客方言鱼韵中古层ie类读音是否晚近创新,我们不敢下最后的结论,有待方家释疑。

音变链2体现的前裂化音变只在安福、会昌、广昌少数几个点发生过,而且涉及的字很少。

“梳”字在大余、秀篆、瑞金都读 ,但在宁都读 。再来看宁都其他几个读 的字:

我们便知道,宁都的“梳苧”发生过音变链3所示的音变:* > i > >

要指出的是,读 的字全是庄组字,从这点看不太象中古层的字,但庄组字在绝大多数点都读u,从u到 的音变无从解释,如果是中古层,就可以通过音变链3来解释了。

音变链 只适用于横峰、永丰的少数几个字:* > 。

有些点的中古层有两个或两个以上的读音,根据现有的材料,我们无法判定它们孰先孰后。它们与陈忠敏2001中所述B层次和C层次之间到底存在什么关系,也有待进一步探讨。

二、后中古层次

前面说过,后中古层区分标准很明确,就是鱼虞相混。凡是鱼虞韵同时出现的读音,都属于后中古层次。后中古层次是在强势方言北方话影响下形成的。

我们先把客赣方言鱼虞相混的读音整理成下面两个表:

陆游在《老学庵笔记》说:“吴人讹鱼字,则一韵皆开口。?这说明南宋的时候,鱼韵在吴语中还只有开口的读法。可见吴语鱼韵后中古层次形成的时间不会早于南宋。 在《中原音韵》中,鱼虞与模归在一个韵部,读?◆,我们假定客赣后中古层的早期形式为《中原音韵》的iu,大致不会错。从这个早期形式出发,我们来讨论各地的音变情况。

从表中可以看出,和中古层不同,后中古层韵母读音因声组而异。我们根据读音规律把声母分为六大类(见上表),其中来精组包括来母和精组,晓影组包括晓匣影云以五母。下面我们分类来讨论。

非组读音最单一,各地都是u。iu与唇音相拼,声母发生唇齿化,导致介音丢失。也许北方来的文读层当时已经是fu了,后来一直没有发生什么变化。

庄组字在各地最常见的读音是u,显然是庄组声母在某一时期读舌尖后音,由于舌尖后音容易导致i介音的丢失,只留下了u:iu > u /舌尖后音声母- 。

一些地方庄组读o、 (主要是广东客家话区),我们很容易想到,这是u的后续变化:u > o > 。但事实好象并非如此。如果这些点早期庄组就读u,后来发生了低化音变,那么模韵字也要同时变作o,但实际上不是这样。我们发现,凡庄组鱼韵读o的点,模韵字还是读u;凡庄组鱼韵读 的点,歌韵戈韵也读 。例如:

歌戈韵在客赣大多数点读o,可见它的音变起点是 ,就是说这些点传入时北方话鱼虞韵还

读o,即比读u的时代要早。

横峰、河源庄组读u ,这也是这样变的:o > u 。我们有例为证:

这些字都是歌戈韵字。

连南庄组发生过裂化音变:u > u。

有二个点泰和、崇仁和翁源庄组读y,并且泰和、翁源除非组外所有鱼虞韵字都读y,这是很异常的,目前我们无法作出合理解释。

来精组的音变不太复杂。莲花、瑞金、兴国保持了早期形式。大量点读y,这是融合式音变的结果:iu > y。于都正好处在这个过程的中间阶段:iu > yu > y。音变过程继续下去,还有:y > (舌尖化,安福)。

大批点读i,可解释为韵尾u的丢失:iu > i > (舌尖化,新余)。

iu是个不稳定的组合,它们都是高元音,一前一后,一圆一展,它的变化趋向是多样的,除上面的变化外,还有裂化:iu > i u > i 。(宁化)

见组和晓影组各地读音基本相同。它们和来精组的读音,在绝大多数客家话里也相同,在赣方言的一些点中有差异。和来精组相同的读音,我们认为音变规则和前述的来精组相同。下面讨论它们中有异的读音。

乐平、波阳等地的 显然是iu > y音变的中间阶段,为这种融合式音变作了最好的注解。

新建、余干、贵溪等地见组、晓影组有ui的读音。我们不主张用过去有学者使用的“换位音变”来解释,我们认为所谓“换位音变”没有发音机制方面的依据。我们这些字列出来等待解释。

余干

万载的几个字可能也与新建余干的ui有关,让人不解的是,它们还有鼻化特征:

知三和章组在客赣方言中总是体现一致的特征,我们认为在客赣方言的早期共同来源中,知三和章组声母已经合并,而且是某种和前高元音不太相容的读音,很可能就是t 、t h、 (刘泽民1999,2002)。有些点知三、章组的今读就是舌尖后音。因此知三章组鱼虞韵的早期形式是u,和庄组一样,也发生了iu > u音变。

那么,很多点(尤其是赣语)知章组读y又是怎么回事呢?我们认为这是u受声母影响前化为y的结果。我们发现,凡读y的点声母都是舌面音t 、t h、 ,例如:

舌尖后音发音时整个舌体比较靠后,而发舌面音时舌体很靠前,因此带动了u变成y。这种音变我们在客赣之外的很多其他方言中也能看到。

乐平、波阳读 ,声母读k, kh,可见是t > k,y也随k后移成 。高安的 是y的低化。萍乡、安福等地的 自然是y的舌尖化。建宁、安远、新安、沙珢几点读i、 ,目前我们找不到好的解释,姑且存疑。

附注:资料来源

湖口、星子、永修、修水、南昌、乐平、波阳、贵溪、横峰、奉新、高安、万载、上高、樟树、萍乡、东乡、临川、宜黄、南城、黎川、南丰、广昌、新余、永丰、吉安、莲花、泰和、于都、南康、上犹、安远、铜鼓、澡溪、定南、龙南、全南诸点材料取自刘纶鑫1999

武平、长汀、宁化、建宁、梅县、河源、翁源、连南、宜丰、揭西、清溪、香港、西河、陆川、秀篆诸点材料取自李如龙、张双庆1992。

塘口、三甲、思贺、钱排、沙琅、新垌、新安、石角、青平诸点材料取自李如龙等1999。武宁、新建、万年、余干、贵溪、弋阳、铅山、丰城、新干、乐安、金溪、崇仁、南城、广昌、宜春、分宜、峡江、吉水、安福、永新、遂川、万安、兴国、会昌诸点材料取自陈昌仪等《江西方言志》(稿)。

瑞金材料系笔者调查。

方言点数据是笔者在潘悟云师指导下做成数据库的,数据检索是在潘师的TFD系统和笔者自编的程序下完成的。

主要参考文献

潘悟云 1994 《温处方言与闽语》汉语东南诸方言比较丛刊第一期

潘悟云? 吴语中麻韵和鱼韵的历史层次

潘悟云?中古汉语方言中的鱼和虞

陈忠敏 2001 吴语及邻近方言鱼韵的读音层次--兼论“金陵切韵”鱼韵的音值

陈忠敏2002 方言间的层次对应---以吴闽语虞韵读音为例第六届闽方言国际研

讨会论文香港

秋谷裕幸2002 早期吴语支脂之韵和鱼韵的历史层次中国语文,第5期

梅祖麟 2001现代吴语和“支脂鱼虞,共为不韵”《中国语文》2001年1期

平山久雄1995中古汉语鱼韵的音值--兼论人称代词“你”的来源

刘泽民1999 客家话的舌齿音声母及其演变兰州大学学报第2期

刘泽民2002 客赣方言的知章精庄组首届赣方言研讨会论文南昌

陈昌仪1991 赣方言概要,江西教育出版社。

李如龙,张双庆1992 客赣方言调查报告,厦门大学出版社。

李如龙1999 粤西客家方言调查报告暨南大学出版社

刘纶鑫(主编)1999 客赣方言比较研究中国社会科学出版社

!" #收稿日期$%&&"’&%’%! #作者简介$林亦(")!*—+,女。南京大学中文系博士生,广西大学中文系副教授。主攻方向:汉语语音史,汉语方言史。 江西社会科学 ,-./01-234-.524-6/467%&&"年第8期文学?语言 从方言词看广西粤语平话与江西客赣方言的关系 !林亦 (南京大学中文系,江苏南京 %"&&)*+#摘要$本文列举部分江西客赣方言中较为特殊的词汇,与广西的粤语、平话作比较,探讨其共 同来源以及方言词的相互影响。 #关键词$客赣方言;粤语;平话;方言词 #中图分类号$9&:#文献标识码$;#文章编号$"&&<’!"=>(%&&&"+&8’&&!"’&* 江西与两广地理上连成片,也是中原汉语进入东南地区的主要通道。但由于历史行政区划不同,人们往往只注意两广汉语方言的相互影响,而不会考虑广西与江西的联系。 本文试图通过列举江西客赣方言中一些较为特殊的词汇,与广西的粤语、平话作比较,来探讨其共同来源以及方言间的相互影响。粤方言主要以南宁、梧州白话为代表,平话方言以亭子、宾阳话为代表!。 客赣方言儿子称“崽”,儿女叫“崽女”,南宁、梧州白话同。亭子平话儿女叫“男女”,如“老子男女” (父亲儿女+, 说“崽女”是受白话的影响。宾阳平话儿子叫“侬”、“儿”,儿女也称“侬”。蛋叫“春”,是客家方言词汇,赣方言基本不说。广西宾阳以“客话” (平话+为主,使用人口占:&?以上。有%&?左右的人口说新民话(客家话+。 宾阳平话把蛋也叫“春”,显然是受客家话的影响。因为白话和其他地区的平话说蛋不说春。 水渠,客赣方言有%"个点称“圳”,或称水圳,圳崽等。广西汉语方言中,这种说法罕见,广东粤方言说,如“深圳”。宾阳平话也说“圳”,可能是受客家话影响。南宁、梧州白话和亭子平话都不说。福建省西北靠近江西 的邵武、光泽、泰宁、建宁、将乐、明溪等地的方言也说“圳”。此字《集韵》作“0”,“沟也。”朱闰切。 追,赣方言多说$@‘.%, 客家方言说“邋”。南宁、梧州白话同赣方言。亭子平话同白话,宾阳平话则说“邋”,当是受客家话的影响。 乞丐,客赣方言有"<个点说“ 告化”(或告化子、告化仂+。宾阳平话也说“告化”。白话则说“乞儿”。亭子平话有“救化子”“乞儿”两说,后者当是受白话的影响。 独轮车,临川、安远、龙南、全南、定南等地叫“鸡公车”。广西的玉林、宾阳等地也叫“鸡公车”。 说话义带“打”字,这在汉语方言中比较少见。聊天,江西萍乡话称“打闲讲”,上高话说“打乱话”;说梦话, 赣方言说“打梦话”、“打梦讲”、“打梦天”“打开声梦话”等。宾阳平话聊天叫“打讲”,与赣方言有相似之处。 炒菜锅,江西*!个客赣方言点只有*个点说“锅”,其余说“镬”或“镬头”。白话也说“镬”;平话以及勾漏片、钦廉片粤方言多说“铛”。 器具的底部,客赣方言几乎都称“癚”,如碗癚,镬癚等。白话同,甚至还说“脚癚”“袜癚”等。但平话一般说

第一节江西人学习普通话的词汇规律 本部分主要从江西省内客赣方言与普通话的对比来总结方言词汇的规律。 一、词语构成的音节数量不同 方言区的普通话练习者要注意普通话与方言之间的对比关系,寻求练习的规律(以下例子,“——”前为方言,后为普通话)。 1.客赣方言中有一部分单音词,与之相应的普通话是复音词。 塘——池塘田——水田 壮——肥胖碱——肥皂 2.有些词在客赣方言中是复音词,但在普通话中却是单音词。 脚鱼——鳖虾公——虾 3.普通话中是双音词,但在客赣方言中是三音节词。 手指甲——指甲打摆子——疟疾 檐老鼠——蝙蝠胸脯前——胸脯 二、构词语素不同 方言中存在许多与普通话同义异形的现象,归纳起来有以下几类: 1.构词语素完全不同。 当兵——参军晓得——知道 告化——乞丐土狗——蝼蛄 2.部分语素不同。 月光——月亮春上——春天裤脚——裤腿 新妇——媳妇锁匙——钥匙对子——对联 作田——种田面盆——脸盆番薯——红薯 3.语素相同,但顺序不同。 天晴——晴天干笋一笋干紧要——要紧 闹热——热闹欢喜——喜欢碑石——石碑 三、词义不同 有些词方言和普通话中都有,但词义却不尽相同。 1.方言词义范围大于普通话。 丑——普通话中主要形容人的容貌,客、赣方言中却还能形容“脾气”,指脾气不好时说“脾气丑”。 碗——普通话中主要指“吃饭的碗”,方言中还兼指茶杯。 茶——普通话中主要指“用茶叶泡成的饮料”,方言中所有喝的开水都能称为“茶”。 跌——普通话里,“跌”主要有以下几个义项:①摔倒;②(物体)落下:跌水③)物价下降:跌价。 客赣方言中除了上述意义外,还有④遗失:跌了钱;⑤家道衰微:跌苦;⑥丢丑:跌面子。 2.方言词词义范围小于普通话。 饭——方言中只指“干饭”,普通话中“饭”可指各种主食。 面——方言中专指“面条”,普通话中凡磨成粉的东西都叫“面”。 3.有些词在客赣方言中与在普通话中意义完全不同。 房——普通话中,“房”指整个房子;客赣方言中,“房”只指屋子,即房子里的房间。 屋——普通话中,“屋”指房子里的房间;客赣方言中“屋”指整个房子,所以建房称为“建屋”。 4.有些意义,普通话通常只用一个词来表达,客赣方言却要据具体的情况用多个词来表达。例如“买米”、“买油”、“买布”“买肉”、“买豆腐”、“买药”在

公元733年,唐玄宗设江南西道,江西自此而得省名,又因“章”“贡”二水汇合而成的赣江自南而北贯穿全境而简称赣。在这片物产丰厚的沃土上运用着特色各异的方言。前不久,在某论坛里,哪里方言最像普通话让九江和赣州网民互喷口水。 江西没有权威方言 从目前比较统一的说法,江西省的汉语方言主要有赣语、客家话,另有江淮官话、西南官话、吴语和徽语分布。其中,赣方言是江西省最主要的方言,它不仅覆盖了全省面积和人口的三分之二,甚至还分布在湖南、湖北、安徽、福建等邻省的部分地区。而客家话主要分布在该省南部的17个县和西北部的铜鼓县。 南昌大学客赣方言研究中心的胡松柏教授认为,赣方言从统计上覆盖了省境内62个县市,是江西的主流方言,但没有形成权威方言。作为赣方言代表的南昌话,只在南昌地区通用。南昌话与同样属于省会城市方言广州话相比较,远没有广州话那样强大的对粤方言区的辐射力和影响力。赣方言内部差别是比较大的。根据有关学者的研究,江西省内的赣方言区,可以分为南昌片、宜春片、吉安片、抚州片和鄱阳片。虽然同属赣方言区,能听懂南昌话的人不一定就能听懂萍乡话或余干话。 江西吴语保存了较多古吴语特点 吴越是古老的东方民族的民系之一,春秋时期吴越虽为两个敌对的国家,但其实又是同民族,同文化,同语言的兄弟国家。一般认为,越代表广义土著,吴代表古中原来迁,最早的吴越矛盾大概源于此。但春秋以后,尤其是孙权剿抚山越以后,吴越再无敌对关系。 江西吴语指赣东北信江上游玉山、广丰、上饶一带的方言。江西吴语与浙江南部的吴语属于南部吴语。赣东北是江西和福建、浙江、安徽的交界地区,方言种类颇多。信江上游玉山、广丰、上饶一带南面有武夷山,北面有怀玉山,南北交通都不方便,而东西之间水陆可通,与浙江的联系密切,语言也自然比较接近。南宋辛弃疾曾在上饶留下了“醉里吴音相媚好”的著名词句,说明上饶一带说吴语已有悠久历史。 但江西吴语也有一些跟浙南吴语不同的说法,如玉山、广丰称“穿衣”为“着衫”,上饶也有不少地方叫“着衫”。“坐着吃”,江西吴语一般说“坐到吃”。“水开了”,江西吴语有“水溅了”,和“水滚了”两种说法,玉山说“溅”,广丰说“滚”,上饶说“溅”说“滚”的都有。这些发音方法和现在通行于江苏南部、浙江北部的北部吴语相比更古老。胡松柏说,随着城市经济发展和普通话的不断普及,北部吴语地区等经济发达地区的方言已经受到了非常大的影响,但江西吴语区因为受其他语言冲击较小,因此古吴语的特点保留的更为明显。 九江赣州谁也别争最像普通话 前不久,在一家并不知名的论坛,有网友就发起了江西哪里方言最像普通话的争论,结果九江和赣州网民为此争论不休,大有不吵出个正宗官话出自自己所在城市不罢休的架势。网友“血的微笑”说,说到方言,在江西,最接近普通话的无疑就是赣州话,特指赣州城区的方言,是独立于赣方言和客家方言的孤岛方言,来源是明朝左右形成的西南官话,官话就是古代对于普通话的说法,无论从语音和构词来说,江西任何地区的方言都没有赣州话接近普通

从词汇看客家方言与赣语的关系 客赣关系是客家方言与周边方言关系中最早引起人们注意的。第一 个通过具体语言材料对客赣关系进行对比研究的罗常培先生认为它们是 “同系异派”的方言。一直以来,人们理所当然地认为客赣语最为接 近。确实,客家方言与赣语在语音上的共同点是最多的。然而,词汇 方面的表现又是怎样的呢?本文对此作了一番考察——包括横向的渗透 关系和纵向的渊源关系。 本文材料基于客家方言3000多条词汇对照。调查点为闽粤赣各3点, 它们是:梅县(文中出现时简称梅)、揭西(揭)、廉江石角(角)、 永定(定)、武平岩前(岩)、长汀(汀)、石城(城)、安远(远)、 大余(余)。限于篇幅,客赣语相同或不同的词语本文只能列举少量 例证。 一、客赣语词汇的横向渗透关系

客家方言与赣语在地理上连成一片,两个地缘相连的方言之间必 定会产生一些相互交叉的共同点,而在本方言内部显得有所不同。由于 我们有面上的材料作支持,所以,对于客家方言个别点与赣语相同的 词语,我们认为它们明显属于渗透的结果。当然,极个别地缘相距甚远 的条目,如梅县的“快菜[,韭菜]、灶间[,厨房]”等似未必与南昌话有 什么联系,这些词极有可能是偶合。但是,通过比较我们发现,凡是个 别点与赣语相同的条目绝大多数都是地缘相连的,应该都是受赣语 影响的结果。而且,地缘越靠近,受渗透的条目就越多。如本文调查的 江西境内的3个点中,除去下列共同的部分,石城另有62条、大余另有 56条,安远另有20条与赣语相同。福建境内的3个点中,长汀另有 17 条,岩前另有12条,永定另有2条与赣语相同。而广东境内的3个点除

上举梅县的“快菜、灶间”外,基本上没有哪个点单独有与赣语相同 的词语。 但是,对于客家方言数点与赣语相同的词语,要分清哪些词是同 源关系,哪些词是渗透关系,则并非易事。我们似乎可以这么认为:若 是某种说法只见于江西省内或少数边界地区而不见于多数其他地方,又 与赣语说法相同,则可认为是渗透的结果。有的词尽管古已有之,但 因多数点不说,就应该是与渗透有关。有的词虽然相同的点少,但地域 上不连成片,则当是偶合,未必与渗透有关。这样,我们可以把下列这 批词看作是向赣语借用的: 词目客家话通行地域小年[,腊月二十四、二十五日] 江西3点卵[,男阴] 江西3点@①(单说)[,女阴] 江西3点土鸡[,小品种鸡] 江西3点清汤[,馄饨] 江西3点@②[,用虎口掐] 江西3点松油[,松

摘要:汉语方言俗称地方话,只通行于一定的地域,他不是独立于民族语之外 的另一种语言,而只是局部地区使用的语言,因而不同地区有不同的语言与地方特色文化。为了研究作者家乡方言与地方文化的特色,本文通过对南昌地区所属的赣方言进行探析研究,包括其产生和发展过程、语音、语法、词汇等方面的分析和概括,并在对南昌话各方面的特色作出分析对比后,认为赣方言中的南昌话有其独特的文化内涵和特色,同时这种特殊的语言也反映着种种的社会现象,与南昌人们的生活息息相关。 关键词:赣方言南昌话文化生活 论赣方言中南昌话的特色 引言:赣方言又称江西话,是汉藏语系汉语语族的一门声调语言,为中国日常生活中主要运用的七种方言之一,主要通行于江西、湖南东部、湖北东南部、安徽西南部和福建的西部等地区,是该些地区事实上的公用语。 方言,顾名思义,在某一地区人们所使用的语言,是语音中的“活化石”,是在特殊的历史条件下形成。从方言溯流而上,能追寻到古老语言的源头和踪迹,也反映和体现了一个地域历史、人文、地理等诸多方面的因素。赣方言以南昌话为代表,基本上保留了宋、元时代中原地区的读音,但是也随着社会的发展起了很多变化,尤其是语气、平仄方面有了很大的改变。研究南昌话即可以从中了解南昌地区的文化,南昌人们的生活风俗。 正文 (一)关于赣方言 早在五代十国的割据时期,赣语的全部本征就得以确定。隋唐之后,江西地区成为全国十道之一的“江南道”,经济社会得到快速发展,人口剧增,江西第一次大规模向外移民也是由此间拉开序幕,南昌、吉安一带的人口不断向湖南东北的湘阴、宝庆、新化等地移民。在后续的几百年间,又由赣北、赣中继续向湖南东北、湖北东南的江汉平原及鄂东山区、安徽南部的安庆、池州及巢湖平原、福建西北移民。这批次的移民将赣语同时带到上述地区,赣语今日的分布格局因此而形成。 而“赣方言”这一名称的产生却很迟。章太炎、黎锦熙、乃至1934年赵元任在给汉语分区时,都还没有说到“赣方言”。 1948年,中央研究院历史研究所《中国分省新图》(第五版)中的“语言区域图”将汉语分为11个单位,首次将“赣语”和“客家话”分立; 1955年,丁声树、李荣先生把汉语方言分为八区,“赣语区”是其中之一。 (二)对赣方言语音、词汇、语法等方面的分析 从方言本身的特点来看,赣方言与其他南方方言与北方方言有明显区别的界限。 1、从语音特征上说:(1)轻唇音字部分读重唇(2)知、章组字部分地区读κ、κH、η与τ、 τH(3)精、庄组字合流及部分地区读τ、τH(4)透、定母字部分地区读η(5)梗摄字有主要元音为[A]的白读音(6)全浊声母清化、平仄皆送气和(7)微母少数字普遍存在μ的读音(8)基本上有平上去入四声调系(大都有分化,也有未分化的)(9) 咸、山、蟹、效诸摄或多或少存在一二等区别的痕迹。由此可见,赣方言保留了大量的秦汉

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/d81326323.html, 客赣方言人体类词语比较研究 作者:温美姬 来源:《现代语文(语言研究)》2013年第03期 摘要:客赣方言关系密切,两大方言有差异性也有共性。本文对客赣方言人体类词语进 行了比较研究,并据此分析了这两大方言人体类词语的异同,同时分析出各自内部的差异性和一致性。 关键词:客家方言赣方言人体类词语比较研究 客赣方言关系密切,两大方言有差异性也有共性。两者合为一个大方言区还是分为两个方言区,这是学术界争论已久的问题。实际上,对客赣方言分合判断应依赖于对两大方言尽可能详细的比较研究。本文拟以人体类词语为例,选择客家方言点三点和赣方言点三点,对客赣方言词汇进行比较研究,据此分析这两大方言人体类词语的异同,同时分析各自内部的差异性和一致性,以管窥客赣方言词汇的一些特点。 我们选择的客家方言点是梅县、长汀和石城,它们分别位于客家大本营区的粤东、闽西和赣南地区,其中梅县、长汀方言材料出自李如龙、张双庆《客赣方言调查报告》,石城方言材料由温昌衍博士提供;赣方言点三点是南昌、新余和吉安,其中南昌方言的材料主要来自熊正辉《南昌方言词典》、张燕娣《南昌方言研究》以及刘纶鑫《客赣方言比较研究》,新余方言材料主要来自《客赣方言调查报告》,吉安方言系笔者母语吉安县横江话。 用来比较的人体类词语有59个,系《客赣方言调查报告》中的调查条目,它们是:1. 头;2.头发;3.头发旋儿;4.头屑;5.脸;6.眉毛;7.额头;8.囟门;9.眼睛;10.眼珠;11.鼻子;12.鼻涕;13.鼻屎;14.耳朵;15.耳屎;16.脖子;17.嘴;18.嘴唇;19.臼齿;20.龅牙;21.齿龈;22.牙垢;23.口水;24.下巴;25.胡子;26.皱眉头;27.乳房;28.乳汁;29.打赤膊;30. 光腚;31.肚子;32.肋骨;33.胯下;34.男阴;35.女阴;36.交合;37.屁股;38.肛门;39.胳 膊;40.胳膊肘;41.手腕;42.腋下;43.拳头;44.手指头;45.指甲;46.脶(指纹);47.箕(指纹);48.腿;49.腿肚子;50.膝盖;51.踝子骨;52.脚跟;53.脚印;54.脚掌;55.脚心;56.大 拇指;57.小拇指;58.趼子;59.(身上的)污垢。 方言材料一般写本字,本字未明的写同音字(用“=”表示)。需要时标注国际音标,声调标调类(1~8对应中古阴平~阳入,0表轻声)。 一 从总体表现来看,客赣方言六点说法相同的词语(包括完全相同的词语和只有词缀差异的词语,下同)很少,只有4个,占总数的6.8%,这4个词语是:

赣南客家方言 客家方言被学术界称为研究古汉语的“活化石”。赣南客家话跟闽西和粤东客家话相比,则更能引起学者们的兴趣。因为:第一,赣南是赣方言和客方言的交汇点,因此,从赣南客方言中更容易考见客赣方言的联系和差别。第二,赣南的客家方言既古敦,又呈同一的多样性。说它古敦,是因为这里唐宋以来的世居客家姓氏较多,因此方言中保留中原古韵成分就较多。说它呈同一的多样性,是因为明末清初粤东、闽西的客家人又大量回迁赣南,使赣南的客家方言不象粤东、闽西那样统一,而是同中有异,县与县之间不一样,甚至乡与乡之间也显出差异。因而,赣南的客家方言也就更具研究价值。 (一)分布特点 赣南各地的客家话虽然都具有客家方言的基本特征,但是无论在语音上和词汇上均有着明显的差异。这种内部的差异性,除受历史行政区划的影响外,与居民的迁徙时代及来源有着更为密切的关系。 从整体上来说,赣南客家话可以分为中心片和环形片两大层次。中心片包括赣县、南康、大余、于都、兴国南部、信丰北部、上犹和崇义两县东南部。其方言内部比较统一,在历史上这些地区虽然曾分属南安府和赣州府,但我们很难找出区分两府方言的突出特点。在环形片内部,又可以再分为宁石小片、散形小片和交叉小片,宁石小片包括宁都、石城两县;散形小片包括定南、龙南、寻乌、会昌东南部、瑞金东部、上犹和崇义两县的西北部;交叉小片包括中心片和环形片的交接地带,即信丰南部、安远、会昌西北部、瑞金西部、兴国中北部,它们既有环形

片方言的某些特点,同时又有中心片方言的某些特点。 中心片以元明时期从赣中迁入的居民加上一部分唐宋时期迁入的 北方居民为核心,在语言特征上与赣中方言有许多相似之处。虽然中心片内也杂居着明末清初闽粤倒迁客民,在语言上也受到了影响,但总的来说,他们还是保留着自己语言的原有特点,而将闽粤倒迁客民的语言同化了,他们自称说的是“本地声”,称对方说的是“兴宁声”、“河源声”、“福建声”等等。环形片的宁石小片基本上以晋至唐宋时期迁入的居民为基础,保留着唐宋语言的基本特点。交叉小片是几个时期迁入的居民聚居之地,但又受明末清初移民的影响较大。散形片是明末清初闽粤倒迁客民集中的地方,他们迁来的时候就自成村落,因而基本上保留了原来的风俗习惯,保留了闽粤客家话的基本特色。 在一些边缘地区,因受邻方言的影响,往往具有邻方言的一些特点。例如:宁都的肖田、东韶两乡,因与赣方言区的南丰、宜黄、乐安等县接壤,故其方言赣语的成分很浓;会昌的周田乡一带,因靠近闽西,其方言与武平客家话相似;定南的九曲,天花及龙南的杨村一带则与粤东和平县相邻,其方言亦与和平相似;大余西南的游仙一带,地接南雄,方言与南雄相似;崇义的丰州一带,与湖南汝城为邻,其方言亦与汝城相近。 (二)词汇特点 与闽西、粤东的客家人一样,赣南客家人也讲“话”。“”〔ηai〕,是客家话特有的第一人称代词,因此,“话”就成了客家

收稿日期:2002-11-15 基金项目:国家社科基金 九五 重点项目 江西境内的客赣方言比较研究 (批准号:96AYY012)。 作者简介:刘纶鑫(1943 ),男,江西上犹人,南昌大学文学院教授;田志军(1972-),男,江西上犹人,汉语言文字学2000级研究生。 客赣方言研究的回顾与展望 刘纶鑫,田志军 (南昌大学文学院,江西南昌 330047) 摘 要:早在清代末年就开始了客家方言的研究,但大都是用传统语文学的理论方法对词汇进行考释。20世纪50年代以来,特别是在20世纪末,客家方言研究进入了一个全面发展的历史时期。赣方言研究起步较晚,1936年罗常培先生写成 临川音系 一书。1979年 方言 创刊,熊正辉率先就南昌方言发表系列论文,揭开了赣方言研究新的篇章。客赣方言比较研究则始终是围绕着客赣方言的关系问题而展开的。作为汉语的两大方言,人们对它们的语言特色仍然有不识庐山真面目之感。因此,客赣方言的研究还有许多工作要做,这两种方言的研究大有搞头。 关键词:方言;客家方言;赣方言 中图分类号:H07 文献标识码:A 文章编号:1006-0448(2003)02-0115-06 客家方言和赣方言并列为汉语两大方言区。由于它们不仅地域相连,在历史、文化、经济、民俗诸方面都有千丝万缕的联系,语言的特点也多有交叉。所以,它们究竟是合为一个大方言区还是分为两个大方言?它们各自的语言特点是什么?学术界长期争论不休,至今没有定论。这里我们将这两种方言的研究历史与现状作一简要的回顾,并就今后的研究提出一些看法。 一 客家方言研究回顾 客家方言分布于广东、福建、江西等8个省区200多个县市,还散布到海外40多个国家与地区。清代末年,随着传统语文研究的全面发展,为适应志书编纂和土客纷争的需要,开始了客家方言的研究。但早期的客家方言研究大都局限于解释词义、考证本字、探求词源,大多数著述都是用传统语文学的理论方法对词汇进行考释的成果。 1948年董同龠禾发表 华阳凉水井客家话记音 ,该书分前言、音标说明、记音正文和语汇四部分,系纯粹用描写语言学的方法调查记录单一方言的典范之作。作者直接从自然流露的话语中辨出基本音 系,随之作 成段以至成篇的语言记录 ,再从成段成篇的语料中截取词语。这种从方言实际出发进行调查的结果,更能反映 已与文字脱离关系 的凉水井语音的真实面貌。该书详尽描写了凉水井客话的声韵调系统和字音连读变化,用音标标音、国语译注的方式记录了20段语料和3500个左右的词语。 20世纪50年代以来,特别是在20世纪末,客家方言研究进入了一个全面发展的历史时期,具体表现在研究队伍不断壮大,研究领域、内容系统全面,涉及的客家方言地域从大陆扩大到台港澳等省区乃至国外的许多方言点,学术成果丰硕,发表了大量的客家方言论著。1993年饶长溶等发起召开了首届客家方言研讨会,至今已历5届,编辑出版了4本会议论文集,促进了学术交流,推动了客家方言的研究。 (一)综合研究 1.通论性著述。指对客家方言的概貌与特点、形成与分布、分片及划分标准等等问题的全面研究,如黄典诚 客家话 、林盛道 客家语的特色 、桥本万太郎 客家方言 、詹伯慧 客家话的形成与分布 、罗杰瑞(Jerry Norman) 什么是客家方言 、严学窘 客 第34卷第2期2003年3月南昌大学学报(人社版) JOU RN AL OF N AN CHA NG U NI VERSIT Y Vol.34No.2M ar.2003

浅谈赣方言 “赣”是江西省的简称,但“赣方言”不等于江西方言。赣方言在语言学上是指分布在赣北、赣中以及邻近的安徽省西南部、湖北省东南部、湖南省东南部、福建省的东北部具有较大相似性的方言,包括近一百个县市,使用人口约3000万,是汉语十大方言之一。 江西境内的赣方言主要分布在赣北、赣中一带,面积和人口占全省的三分之二,是江西境内第一大汉语方言。 一、江西客家方言分布和主要特点 客家话主要分布在赣南十七个县和赣西五个县,赣南十七县基本上为纯客家住县,赣西的五个县客家与说赣语的本地人杂居。客家居住在山区,说赣语的本地人居住在城镇、平原以及交通比较发达的地带。从语音特点来看,客家方言与赣方言有很大的相似性,但也存在一些区别。 (一)赣南客家 赣南客家在语音上的共同点: 1、古全浊塞音、塞擦音不论平仄都读送气清音; 2、有唇齿音浊擦音声母[V] 。例如:“微”、“无”、“维”、“王”、“横”等。 3、古全浊、次浊上声字都有一部分读阴平。 (二)赣西客家 赣西的客家大多迁自福建、广东和赣南。参考刘伦鑫《赣南居民的迁徙层次和赣南客家话内部的语音差异》中对铜鼓三都镇黄田村、万安高陂镇谷中村、遂川草林镇草林村、靖安罗湾乡这4个方言点的调查,这4个客家方言语音的共同点有: 1、入声分阴阳; 2、去声不分阴阳; 3、全浊上声和次浊上声部分归阴平。 二、江西官话方言分布和主要特点 官话方言区主要分布在九江市、九江县、瑞昌县和赣州市、信丰县。九江市、九江县和瑞昌县在赣北,属于江淮官话,赣州市、信丰县在赣南,是西南官话。参考陈昌仪《赣方言概要》,这里介绍江西江淮官话的语音特点。 1、塞擦音时,一般平声送气,逢仄声不送气。 2、中古入声今仍读入声,没有入声韵尾。 3、 三、江西吴语的分布和主要特点 吴语区主要分布在上饶市的广丰县,玉山县和上饶县。吴语区在赣东北,与浙江省毗邻。江西境内吴方言的特点: 1、有丰富的鼻化韵母; 2、入声韵收喉尾音; 3、古四声今八调,平、上、去、入各分阴阳。

客赣方言动物类词语差异比较 摘要:比较客方言代表点梅县话与赣方言代表点南昌话中的动物类词语,可以看出其差异表现最多的是构词语素部分不同,构词语素完全不同的也不少,最少的是构词语素顺序相反。产生差异的原因主要是传承的古语词不同、命名的理据不同以及区域的文化不同。 关键词:客方言赣方言梅县话南昌话动物类词语差异 客赣方言的关系,历来备受学界关注,本文拟以动物类词语为例,以客方言的代表点梅县话和赣方言的代表点南昌话为调查对象,对两地方言进行比较,据此管窥客赣方言之间的一些特点。 梅县话的材料主要据黄雪贞《梅县方言词典》[1]和李如龙、张双庆《客赣方言调查报告》[2],南昌话的材料主要据熊正辉《南昌方言词典》[3]、张燕娣《南昌方言研究》[4]以及刘纶鑫《客赣方言比较研究》[5]。 我们选取了74个常见的动物类词语,经比较发现,只有10个是两地方言完全相同,它们是(括号内是用普通话标明,下同):头牲(牲畜)、肉猪、鸡公(公鸡)、老鸦(乌鸦)、鲫鱼、黄鳝(鳝鱼)、田螺/螺蛳、黄蜂、土狗子(蝼蛄)、

鸭子。另外还有6个是两地说法数量不同,其中有一种说法相同,它们是:雁鹅(雁)、老鼠、脚鱼(鳖)、田鸡、蛤蟆(青蛙)、蚊子。基于此,本文只比较两地动物类词语中的差异性。在比较的64个动物类词语中,“鸟儿”“老鹰”“虱子”三个词因为有两种不同说法而分别比较,实际比较的是67个词语。 一、梅县话和南昌话动物类词语差异的表现 从构词语素的角度来看,梅县话与南昌话动物类词语的不同主要表现在:构词语素部分不同、构词语素完全不同和构词语素顺序相反三方面。在下文列举的例句中,一对词语的前一个为梅县话,后一个为南昌话,有的词某个语素可有可无,以括号标明。每对词对比后括号内附出该词的普通话说法。本字不明的字用同音字替代,并加下划线标记。 (一)构词语素部分不同,共44个 1.纯属词根语素的不同,27个。 牛母①――牛婆(母牛)牛牯――沙牯(公牛)细牛子②――牛崽子(小牛) 水牛牯――公水牛(雄水牛)狗牯――狗公(公狗)狗母――狗婆(母狗) 猪牯――公猪(公猪)猪母――猪婆(母猪)鸡母――鸡婆(母鸡) 熟鸡――?o鸡(骟鸡)鸟子――雀子(鸟儿)翠子――

客赣方言鱼虞韵的历史层次 上海师范大学语言研究所刘泽民 鱼虞两韵的分混是切韵时代南北方言的重要差异之一。《切韵》序中说“支脂鱼虞,共为不韵。”颜之推在《颜氏家训》中也举例说明北人鱼虞相混,南人鱼虞有别。这种古代南北方言的差异在现代方言中仍然存在。最早指出闽方言中鱼虞、之脂仍然有别的是董同龢(1959)。梅祖麟(1995)、潘悟云(1995)通过对吴语的分析明确指出吴语鱼韵字有两个不同层次,一个层次鱼韵读合口,与虞韵相混,这是较晚的层次;还有一个较早的层次,鱼韵读开口,和虞韵有别。其后郑张尚芳(1999)、梅祖麟(2001)、潘悟云(?)、陈忠敏(2001)等的研究,使鱼虞两韵在吴闽赣几种南方方言中的历史层次更清晰地展现在我们面前。 本文讨论客赣方言鱼虞韵的历史层次。在确立层次和区分层次的方法上,我们对潘悟云1995、梅祖麟1995、陈忠敏2001多有参考。我们认同以下几个原则:第一,文白异读是区分一个方言层次的利器。第二,借助古音类的分合也可以鉴别不同的层次。第三,在分布上是对立的音应该算作不同的层次;反之,在分布上是互补的,可以考虑是同一层次上的不同变体。第四,早期层次所残留的字在邻近或同类方言里大致是一致的(陈忠敏2001)。通过对赣客方言数十个点材料的详细比较,并将之与吴语、闽语进行对照,我们试图对赣客方言鱼虞韵的历史层次和音变规律作总体的探索。 通过讨论,我们得出的初步结论是:客赣方言的鱼虞韵,和吴闽方言有非常相似的表现。它们都存在着三个大的历史层次:上古层、中古层和后中古层。个别方言点的少数字还保留上古层。中古层普遍存在于客赣方言中,它们的典型特征是鱼韵和虞韵不混,最典型的读音是ie或i 。有些点中古层有两至三个读音类型。通过比较我们还发现中古层遗留的一个中心区域,这个区域位于江西的东部和毗邻的福建西部,纵跨赣方言和赣闽的客家方言,和南部吴语、闽语连成一气。后中古层是客赣鱼虞韵的主体层次,它的主要特征是鱼虞韵相混,读音随声类的不同呈现差异。 一、中古及中古以前的层次 确定鱼虞韵的历史层次,关键在于确定鱼韵的中古层。切韵时代“邺下音系”鱼虞不分,而“金陵音系”鱼虞有别,根据这个音韵特点,我们可以认定,鱼虞有别层次就是中古或中古以前的层次,鱼虞相混的层次则一定是中古以后的层次(梅祖麟1995、陈忠敏1998,1999)。 1.上古层 鱼韵上古属鱼部,鱼部上古读*a。客家方言宁都话有两个鱼韵字读a:薯sa2鼠sa3,我们判定它们是上古鱼部字的孑遗。理由如下:1.它们读低元音,和鱼部上古拟音吻合;2.它们不可能是中古层次,因为宁都话的中古层读i 、 和i(见下表);3.它们也不可能属于后中古层次,因为后中古层鱼虞已经合并,而宁都话的虞韵没有读a的字,并且后中古层鱼韵的读音都是高元音。比较一下吴语和闽语可以看得更清楚。吴语开化、常山、龙游、江山、遂昌、龙泉、松阳、玉山、广丰、上饶也有这个层次,读 /u / /u 等,都是低的元音。而闽语的上古层读ue(泉州)、 (福州)。其中的圆唇成分陈忠敏2001是这样解释的:中古的鱼韵来源於上古鱼部三等字。上古汉语三等字带不带-?-介音在学术界是有不同的意见的,不过从汉语本身和域外对音的材料来看三等字的-?-介音似乎是後起的。笔者赞同郑张尚芳、潘悟云的意见(郑张尚芳1996,潘悟云2000),他们认为上古三等字的韵母是短元音,在上古与中古之间短元音前先产生出?介音。下面是古汉越语

第42卷 第1期广西师范大学学报:哲学社会科学版 V o l .42 N o .1 2006年1月 J o urnal of Gua ng xi N or mal U niv er sity :Philo so phy and So cial Sciences Editio n Janua ry ,2006 [收稿日期]2005-06-10 [作者简介]邵宜(1963-),男,山西运城人,暨南大学副教授,文学博士。 客赣方言“名词+雌/雄语素”结构不表雌雄现象探析 邵 宜 (暨南大学中文系,广东广州510632) [摘 要]“名词语素+雌/雄语素”却不构成表雌雄性别的名词,这一现象在客赣方言里普遍存在。究其 原因,这些雌雄语素本来自于指人的名词,有实词意义,与名词语素组合为新词后,起初仍保留实词意义,后来逐渐虚化为标志性语素了。这类词语从一开始并不表示雌雄,但是命名之初,雌雄语素的选择体现了人们把性别意识迁移于其他事物的特殊文化心理。 [关键词]客赣方言;雌雄语素;迁移;文化心理 [中图分类号]H 175;H 176 [文献标识码]A [文章编号]1001-6597(2006)01-0068-04 一种语言对事物的命名总是能反映该语言所代 表的民族的社会文化心理。这种心理可能是全人类共有的,也可能是该民族特有的。性别意识是人类普遍的一种心理现象,从中折射出丰富多彩的社会文化景观。为事物命名,不同的语言有不同的习惯,即便是同一语言的不同方言也会表现出一定的差异。客赣方言当中有一部分名词是以“普通名词语素+雌/雄语素”的方式命名的,但其本身并不具备标识雌雄的功能,而是该名词所代表事物的统称。例如“虱婆”即“虱子”,“婆”并不表示雌雄,“石牯”是“石头”,“牯”并不意味着雄性。这种现象在客赣方言中普遍存在。其他汉语方言中也有程度不同的反映。 本文讨论的语词是指客赣方言中具有雌雄语素的一些名词,它们不包括动物名称(如“鸡公”、“鸡婆”、“牛牯”、“牛婆”等),而是指以下几种类型:(1)人体部位:脑牯、耳公、鼻公、膝头牯、脑牯、手月争公(肘子)、手指公,等。(2)某些昆虫:蚁公(蚂蚁)、虱婆 (虱子)、虫 宪公(蚯蚓)、虾公(虾),等。(3)其他名词:石牯、鹅卵牯(鹅卵石)、笠女 麻(斗笠)、凼牯(小水坑),等。 本文所依据的材料主要来自李如龙、张双庆主编的《客赣方言调查报告》[1]以及刘伦鑫主编的《客赣方言比较研究》[2],部分方言材料取自笔者自己的母语及对邻近方言的调查。 一 在客赣方言中,用以表示动物雌雄的语素通常 有“公”、“牯”、“哥”、“ 婆”、“女 麻”、“也母”等,其中最为常用的是“公”、“牯”、“婆”、“女麻”四个。四者之间的对应关系如图1所示: 图1显示,“公”可以与“婆”搭配形成一对表雌雄意义的语素(主要是赣方言),如“鸡公”“鸡婆”、“狗公”“狗婆”;也可以与“女麻”搭配形成一对表雌雄 意义的语素(主要是客方言),如“鸡公”“鸡女 麻”,“猪公”“猪女 麻”。“牯”同样也可以与“婆”或“女麻”组成一对雌雄语素,前者如“牛牯”“牛婆”、“猪牯”“猪婆”, 后者如“牛牯”“牛女 麻”、“猪牯”“猪女麻”。值得注意的是:(1)不少方言里出现不止一个表示相同性别的语素,既有“牛牯”、“狗牯”,也有“猪公”、“鸡公”,“牯”、“公”都表示雄性畜禽,比较常见的是“鸡”通常用“公”(邵武的情况比较特殊,“牛”、“猪”、“狗”都用“公”,“鸡”反而用“牯”);(2)一般方言里表雌性的语 素通常只有一个,要么是“婆”,要么是“女 麻”。“公”、“婆”应该都是来自指人的名词。在古汉语 中,“公”、“婆”主要是作为名词来使用的。“公”除了是一级“爵位”和官职的称呼外,还用于对人的尊称,如《史记·留侯世家》:“吾求公数岁,公辟逃我”;也可以称谓父亲或丈夫的父亲,如《战国策·魏策》:“其子陈应止其公之行”;古诗《为焦仲卿妻作》:“便可白公姥,及时相遣归。”“婆”在古代有“母亲”的意思,如“乐府诗集”之《折杨柳枝歌》:“阿婆不嫁女,哪得孙儿抱。”《魏书·汲固传》:“(李)宪即为固长育至十余岁,恒呼固夫妇为郎婆。”“婆”也用来称谓丈夫的母亲,如《窦娥冤》楔子第一折:“我将这婆伺养,我将这服孝守,我言词须应口。”还可以用于对老年妇女的通称,如“黄道婆”、“媒婆”、“产婆”、“巫婆”等。 DOI:10.16088/j.i ssn.1001-6597.2006.01.015

了解赣方言 导读:了解赣方言 赣方言又称赣语,是汉语七大方言区中通行面积较小、使用人口最少的一个方言,使用人口约3000万。 赣方言并非"江西话",江西省境内除赣方言外,还有客家方言、吴方言和江淮官话,江西的邻省也有赣方言。 由于赣方言和客家方言有不少共同特点,有的语言学者认为可以把二者合并为一个大方言区,称为客赣方言。 通行地域赣方言通行于江西省中部和北部,湘东和闽西北;鄂东南和皖西南一些县市通行的方言,其特点近似赣方言,有的学者认为也可以划入赣方言。 江西省内通行赣方言的有60多个县市。包括南昌、景德镇(城区)、萍乡和宜春、抚州、井冈山地区的各县市:南昌、新建、安义、靖安、奉新、高安、宜丰、铜鼓(也有人认为通行客家方言)、上高、万载、分宜、新余、清江、丰城、进贤、东乡、临川、金溪、资溪、南城、黎川、崇仁、宜黄、乐安、南丰、新干、峡江、永丰、吉水、吉安、泰和、永新、莲花、安福、宁冈、遂川、万安,上饶、九江两地区的大多数县市:波阳、余干、万年、鹰潭、贵溪、余江、弋阳、横峰、铅山、乐平、永修、德安、星子、都昌、彭泽、武宁、修水,赣州地区的广昌、石城、宁都、兴国、于都、瑞金、会昌等县也有使用赣方言的乡镇。 此外,通行赣方言的还有湖南省东界的13个县:临湘、平江、

浏阳、醴陵、攸县、茶陵、酃县、桂东、汝城、常宁、资兴、安仁,有人认为岳阳、永兴也属赣方言区。 福建省西北部的4个县市:邵武、光泽、建宁、泰宁。 湖北省东南部与江西省连界的8个县:通城、蒲圻、崇阳、通山、阳新、咸宁、嘉鱼、大冶。 安徽省西南部安庆地区的望江、东至、宿松、怀宁、太湖、潜山、岳西、桐城等县的方言,据初步了解,也和赣方言相近,目前归属未定,可能也将划归赣方言。 感谢您的阅读,本文如对您有帮助,可下载编辑,谢谢