中国川端康成研究的状况

- 格式:doc

- 大小:14.00 KB

- 文档页数:2

试论川端康成掌上小说的开题报告

川端康成是日本现代文学的巨匠之一,他的作品涵盖小说、随笔、

诗歌等多个领域。

其中,他的掌上小说备受推崇,并对日后的日本小说

创作产生了极其深远的影响。

本文旨在从川端康成掌上小说的语言风格、叙事技巧和思想内涵三个方面对其进行探讨。

首先,掌上小说的语言风格在川端康成的笔下达到了巅峰。

他在选

择词语、造句以及运用修辞手法时都相当慎重。

他的语言清新简洁,表

达出深刻的思想和情感。

他利用多种文体风格,如散文、幽默和讽刺等,来表达自己的观点。

其次,川端康成的掌上小说通过叙事技巧来施展其才华。

他常常运

用游戏性、心理描写、出人意料等手法来吸引读者的注意力。

他的叙事

也常常具有启示性,能够让读者产生共鸣并从中受益。

此外,他还善于

刻画人物,运用个性化的形象来吸引读者的眼球。

最后,川端康成的掌上小说在思想上具有强烈的人文主义色彩。

他

对于人性的深入探究、对于人类情感的细腻表现以及对于生命的珍视,

在其作品中都有着明显的体现。

他的作品集中体现了对人性、生命和道

德的追求和探究,尤其在现代社会背景下,其作品具有更加深层次的意义。

综上所述,川端康成的掌上小说具有独特的风格、技巧和思想,对

于日本现代小说的发展起到了积极的推动作用。

我们应更加认真地掌握

其作品的内涵和特点,并致力于发扬其思想精髓,在现代社会中传承和

发扬其文学精神。

文学评论·外国文学浅谈川端康成的《雪国》及其传播胡备 天津理工大学外国语学院毕建利 天津理工大学外国语学院摘 要:川端康成是日本新感觉派作家,他以《雪国》等作品,荣登诺贝尔文学奖的殿堂。

而塞登施帝克由二战中美军的情报军官,战后变身为日本文学的研究者、翻译者,他翻译的英译本《雪国》对川端的获奖起到了至关重要的作用。

本文通过文本分析解读《雪国》的文学特征。

关键词:川端康成;《雪国》;物哀;塞登施帝克作者简介:胡备,男,天津市人,天津理工大学外国语学院副教授,硕士研究生导师,研究方向:日本语言、文学及文化;毕建利,女,辽宁省鞍山人,天津理工大学外国语学院日语系2016级硕士研究生,研究方向:日本文学。

[中图分类号]:I106 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-18-125-02研究川端康成的日本学者鹤田欣也(Kinya Tsuruta)在一本书的后记中提到过这样的事。

1980年代他在不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)认识一位在亚洲文学院教书的中国教授,当该教授看到鹤田为近代日本文学教程编写的英文著作、论文近100页的文献汇总一览表时不无羡慕地说,关于中国的研究文献只有不到四分之一。

为什么会这样?因为,二战期间美国选拔了很多优秀的学生学习日语从事情报工作,而战后他们大多成为了日本通(Japanologist),用英语著书立说,促进了欧美国家对日本的了解。

塞登施帝克就是其中之一。

川端康成的《雪国》是以远离大城市的、雪乡温泉为舞台的一段奇异的“艺伎之恋”。

1968年10月川端以《雪国》、《千羽鹤》、《山之音》等作品获得诺贝尔文学奖,这是自1901年诺奖设立以来第二位亚洲作家,前一位是1913年获奖的印度作家泰戈尔,在那年以前共有60位欧美作家获奖。

亚洲获奖者如此之少,固然是东西方文化存在着巨大的差异,以欧洲人主导的诺奖评奖标准对欧美文化更加偏爱。

伊豆的舞女中的比喻与中文译本的对照研究《伊豆的舞女》是日本作家川端康成的一部小说,讲述了主人公爱上了一位名叫桐野夕子的舞女,但夕子最终决定回到舞踏厅中,爱情破灭的悲剧故事。

小说以细腻的描写和比喻手法著称,本文将探讨其中的比喻手法,并对中文译本进行对照研究。

比喻在小说中的应用比喻是文学作品中常见的修辞手法之一,也是《伊豆的舞女》中最为重要的写作技巧之一。

川端康成通过各种巧妙的比喻,使读者更好地理解人物内心的情感和思想问题。

1.哑铃般的泪珠在小说的开始处,川端康成通过这个比喻来描绘主人公内心的无助和绝望。

这种描述方式,将人物的情感与物象做了一个极为生动的比拟,读者很容易就能够感受到主人公内心的痛苦和无奈。

2.充满眼泪的夜空在小说的高潮处,川端康成又使用了这种比喻手法,用夜空充满眼泪来暗示爱情的不幸和主人公内心的痛苦。

这种比喻富含了强烈的象征意义,读者在阅读时可以直观地感受到主人公内心情感的强烈冲击。

3.织女星的灿烂小说结尾处,川端康成又用这种比喻来表现爱情的凄美和主人公内心的打动。

这个比喻源于中国传说中的牛郎织女,将文化传统与作品情感巧妙结合起来,给读者留下了深刻的印象。

以上三个比喻手法中,都是通过将人物的情感与具体的物象相比,来突出人物内心的情感与思想问题。

这种手法在川端康成的小说中经常出现,使作品更加丰富、细腻。

中文译本的对照研究《伊豆的舞女》由王道乾先生翻译成了中文,但在翻译的过程中,难免会发生意译或者漏译的情况。

下面我们就来对照原文和中文译本,看看在翻译的过程中出现了哪些问题。

1.英文翻译中的比喻没有翻译出来比如在原文中,主人公为了夕子的爱情可以不惜放弃一切,作者使用了许多关于“放弃”的比喻,如“放弃胜利果实的勇士”、“战场上那些释放赤红光芒的弹壳”。

但在中文译本中却没有翻译出这些比喻,使得读者在阅读中无法感受到主人公的情感与社会背景之间的相互关系。

2.中文翻译中有部分意译现象比如,作者在小说结尾处使用了“织女星”的比喻,而中文译本中则将其翻译为“金星”。

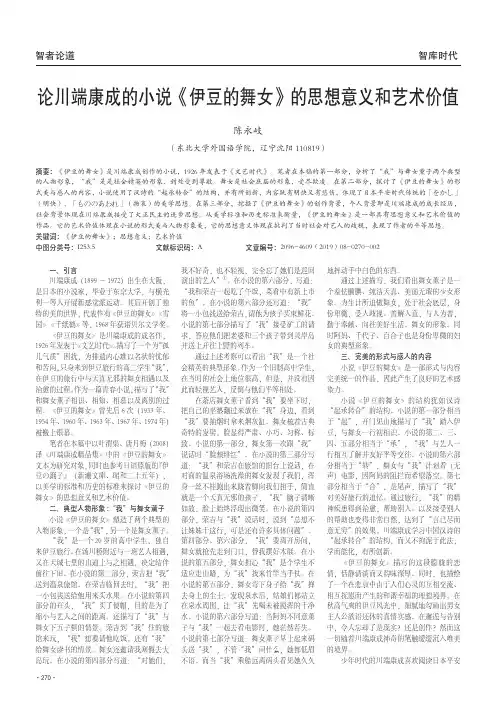

智者论道智库时代·270·论川端康成的小说《伊豆的舞女》的思想意义和艺术价值陈永岐(东北大学外国语学院,辽宁沈阳 110819)摘要:《伊豆的舞女》是川端康成创作的小说,1926年发表于《文艺时代》。

笔者在本稿的第一部分,分析了“我”与舞女薰子两个典型的人物形象,“我”是是社会精英的形象,到处受到尊敬。

舞女是社会底层的形象,受尽欺凌。

在第二部分,探讨了《伊豆的舞女》的形式美与感人的内容,小说使用了汉诗的“起承转合”的结构,并有所创新,内容既有明快又有悲伤,体现了日本平安时代传统的「をかし」(明快)、「もののあわれ」(物哀)的美学思想。

在第三部分,挖掘了《伊豆的舞女》的创作背景,个人背景即是川端康成的成长经历,社会背景体现在川端康成接受了大正民主的进步思想。

从美学标准和历史标准来衡量,《伊豆的舞女》是一部具有思想意义和艺术价值的作品。

它的艺术价值体现在小说的形式美与人物形象美,它的思想意义体现在批判了当时社会对艺人的歧视,表现了作者的平等思想。

关键词:《伊豆的舞女》;思想意义;艺术价值中图分类号:I253.5文献标识码:A 文章编号:2096-4609(2019)08-0270-002一、引言川端康成(1899~1972)出生在大阪,是日本的小说家,毕业于东京大学,与横光利一等人开展新感觉派运动。

其后开创了独特的美的世界,代表作有《伊豆的舞女》《雪国》《千纸鹤》等,1968年获诺贝尔文学奖。

《伊豆的舞女》是川端康成的成名作,1926年发表于《文艺时代》。

描写了一个为“孤儿气质”困扰,为排遣内心难以名状的忧郁和苦闷,只身来到伊豆旅行的高二学生“我”,在伊豆的旅行中与天真无邪的舞女相遇以及治愈的过程。

作为一篇青春小说,描写了“我”和舞女薰子相识、相知、相慕以及离别的过程。

《伊豆的舞女》曾先后6次(1933年、1954年、1960年、1963年、1967年、1974年)被搬上银幕。

笔者在本稿中以叶渭渠、唐月梅(2008)译《川端康成精品集》中的《伊豆的舞女》文本为研究对象,同时也参考日语原版的『伊豆の踊子』(新潮文庫、昭和二十五年),以美学的标准和历史的标准来探讨《伊豆的舞女》的思想意义和艺术价值。

死亡美学--川端康成的人生与小说创作

川端康成(1899-1972)是日本作家、诗人、文艺评论家,被誉

为日本现代文学的奠基者之一,获得了1968年的诺贝尔文学奖。

川端康成的小说创作中,经常涉及到死亡这一主题,在他笔下,死亡被赋予了一种美学的意义,成为了一种灵感源泉。

他在小说中

描绘的死亡并不是恐怖和悲惨的,而是一种自然而然的、肯定和神

圣的存在。

他强调生命和死亡之间的联系和变幻,同时也表达了他

对生命的珍视和对自然、人类和历史的思考。

川端康成在他的自传小说《伊豆的舞女》中,描写了一个在静

岡县伊豆半岛遇到了一位与世隔绝的舞女的故事。

在这个故事中,

死亡是其中一个主题,并且死亡使得生命变得更加珍贵、更有意义。

在小说中,川端康成试图探索一种对生命、爱情和死亡的领悟,在

人类历史的大环境下,探索一个人对生命和死亡的感受和思考,并

试图通过小说表达对生命某种特殊的美学感受。

在川端康成的小说中,死亡被视为一种美好、神圣和完美的存在。

他认为,在死亡之前,人应该珍惜生命,认真体验、享受和创

造美好的东西。

他的小说具有非常强的哲学思考和人类价值的探究,成为了日本现代文学的重要代表之一。

川端康成——电影诗化语言的叙事者作为日本第一位获得诺贝尔文学奖的作家,作为一位具有着非凡优雅魅力的新感觉派代表人物,川端康成始终坚持以其天才般凄美婉丽的文辞,刻画出最富有日本民族风韵的唯美故事。

在叙事手法上,他的作品往往以弥漫着淡淡哀伤的、充斥着“虚无孤独”感的笔调,以经典传统的手法对人物命运以及性格进行解读。

川端康成的作品受其“葬礼的名人”(见其作品《葬式の名人》)童年经历的影响,具有鲜明的孤儿根性的特质。

这些在其重要作品如《十六岁的日记》、《油》以及《给父母的信》中都有鲜明的表述。

然而,其主要的叙事手法却深受年轻时代所阅读的日本经典名著如《源氏物语》《徒然草》(吉田兼好)和《枕草子》(清少纳言)等影响,具有古典主义的含蓄以及优雅气质。

而在叙事语言方面却具有鲜明的电影镜头般诗化的形象感、鲜明感。

川端康成一直执着于文学母体的唯美实践,他的作品不追求大场面或者是晦涩艰难故弄玄虚的哗众取宠,而是致力于对环境以及人物心理的刻画,营造出秀丽的境界。

在其代表作《古都》中,作者将一个短练的故事浓缩于四季之中,人物的悲欢离合与四季景象、各种欢庆活动巧妙结合,不仅不显累赘,反而对故事情节产生了巨大的推动作用,也为全书奠定了“世事流转、命运无常”的基本调子。

无论北山杉还是祗园节,在作者的生花妙笔之下都显得生动如在眼前。

川端康成以这种“镜中映像”般的叙事手法,表现了自己对那些逝去的自我梦境与田园诗意的民族风格的追求。

在文中为数众多的自然景观和人文景观描写中,通过色、光、影几个方面的描写,以主人公为第一视角,将旖丽多彩的外界景象准确的传达给读者。

在这里我做这样的一个大胆比喻,主人公视角像一台精准忠诚的摄像机,我们看到的文字可以在眼前连贯成为富有诗意的镜头语言。

一、电影镜头语言与日本新感觉派电影评论界的泰斗巴赞在上世纪50年代提出著名的景深理论(即长镜头理论),指出摄影的美学特征在于揭示真实,认为镜头的目的在于记录事件,尊重感性的真实空间和时间,要求在一视同仁的空间同一性之中保存物体,更多以“段落”或一场戏作为一个剪辑单元。

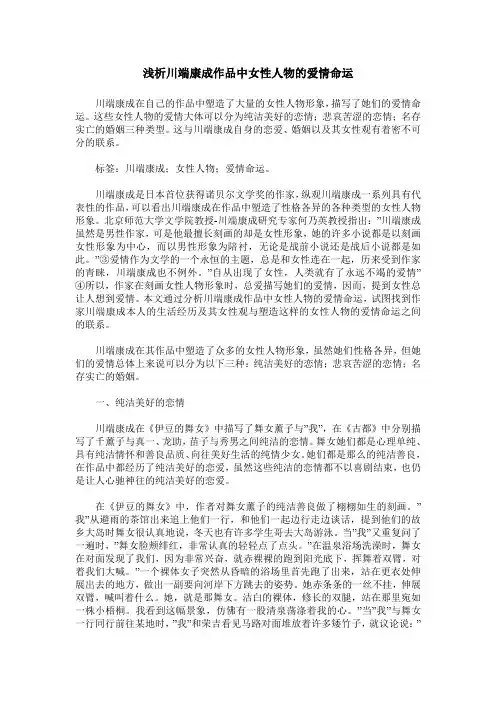

浅析川端康成作品中女性人物的爱情命运川端康成在自己的作品中塑造了大量的女性人物形象,描写了她们的爱情命运。

这些女性人物的爱情大体可以分为纯洁美好的恋情;悲哀苦涩的恋情;名存实亡的婚姻三种类型。

这与川端康成自身的恋爱、婚姻以及其女性观有着密不可分的联系。

标签:川端康成;女性人物;爱情命运。

川端康成是日本首位获得诺贝尔文学奖的作家,纵观川端康成一系列具有代表性的作品,可以看出川端康成在作品中塑造了性格各异的各种类型的女性人物形象。

北京师范大学文学院教授-川端康成研究专家何乃英教授指出:”川端康成虽然是男性作家,可是他最擅长刻画的却是女性形象,她的许多小说都是以刻画女性形象为中心,而以男性形象为陪衬,无论是战前小说还是战后小说都是如此。

”③爱情作为文学的一个永恒的主题,总是和女性连在一起,历来受到作家的青睐,川端康成也不例外。

”自从出现了女性,人类就有了永远不竭的爱情”④所以,作家在刻画女性人物形象时,总爱描写她们的爱情,因而,提到女性总让人想到爱情。

本文通过分析川端康成作品中女性人物的爱情命运,试图找到作家川端康成本人的生活经历及其女性观与塑造这样的女性人物的爱情命运之间的联系。

川端康成在其作品中塑造了众多的女性人物形象,虽然她们性格各异,但她们的爱情总体上来说可以分为以下三种:纯洁美好的恋情;悲哀苦涩的恋情;名存实亡的婚姻。

一、纯洁美好的恋情川端康成在《伊豆的舞女》中描写了舞女薰子与”我”,在《古都》中分别描写了千薰子与真一、龙助,苗子与秀男之间纯洁的恋情。

舞女她们都是心理单纯、具有纯洁情怀和善良品质、向往美好生活的纯情少女。

她们都是那么的纯洁善良,在作品中都经历了纯洁美好的恋爱,虽然这些纯洁的恋情都不以喜剧结束,也仍是让人心驰神往的纯洁美好的恋爱。

在《伊豆的舞女》中,作者对舞女薰子的纯洁善良做了栩栩如生的刻画。

”我”从避雨的茶馆出来追上他们一行,和他们一起边行走边谈话,提到他们的故乡大岛时舞女很认真地说,冬天也有许多学生哥去大岛游泳。

浅谈沈从⽂和川端康成艺术风格及其地域⽂化的关系浅谈沈从⽂和川端康成艺术风格及其地域⽂化的关系内容提要:中国的⽂学巨⼦沈从⽂和⽇本的⽂学巨⼦川端康成,在各⾃的⽂学世界中表现出了极具诱惑⼒的审美追求,相似的忧郁、伤感、悲哀、孤寂构成了他们创作的基本⾊调,⽽他们所⽣存的不同的地域⽂化则形成了各⾃独特的艺术风格。

关键词:沈从⽂、川端康成、艺术风格、地域⽂化⼀、⼀⽅⽔⼟养育⼀⽅⼈ 沈从⽂的家乡在湘黔交界苗汉⼟家族杂居的边境⼭城———湖南凤凰县(原镇 ) 。

1902 年他出⽣于⼀个带有苗族⾎统的家庭,祖⽗曾为满清王朝的提督,⽗亲也做过军官。

战争中沈家沦陷,14岁的沈从⽂离开学校,到湘西⼟著部队当兵,辗转于沅⽔流域乡村,有机会深⼊阅读“⼈⽣这本⼤书”,在接触各种⼈中,对湘西社会各个⽣活层⾯也有了感性的认识。

幼年与⼤⾃然的交往和⾏伍⽣活体验,不仅培养了他精细的观察能⼒和丰富的想象⼒,且为他后来的⽂学创作积累了丰厚的素材。

好友施蛰存这样描述:“从⽂⽣于苗汉杂居的湘西,他熟悉的是这⼀地区的风⼟⼈情。

⾮但熟悉,⽽且是热爱。

从⽂没有受过正规的中学和⼤学教育……各式各样单纯、质朴、粗野、愚昧的⼈与事,⽤⼀种直率⽽古拙、简约⽽俚俗的语⾔⽂字勾勒出来。

他的⽂体,没有学院⽓或书⽣⽓,不是语⽂修养的产物,⽽是他早年⽣活经验的饿录⾳。

”确实,沈从⽂的⼈⽣经验和⾃⾝所处的社会地位使他获得了下层⼈民的感情和⽴场,紧紧贴着湘西的⼈民和⼟地,对于湘西固有的风俗⼈情、地域⽂化特⾊有着深刻的体验。

与沈从⽂同⼀时代的川端康成,⽣于京都附近的⼤阪府,祖辈为地⽅有名的富贵,其⽗习医,家道中落后迁于东京。

2岁丧⽗,3岁丧母,幼失怙恃,由祖⽗母扶养。

由于⾝体孱弱,川端康成的幼年⽣活是封闭式的,⼏乎没有与外界的接触,⽽这种过分的保护并没有改善他的健康,反⽽造就了他忧郁、扭曲的性格。

上学后这种⽣活有所变化,但不幸⼜接踵⽽来,8岁时祖母去世,12岁时姐姐也去世了,16时岁祖⽗亦亡,最后被接到外公家扶养,孤⼉的遭遇使他的童年郁悲凉,也对他以后的⽂学创作产⽣了巨⼤影响。

浅析川端康成主要作品的现代性发展川端康成是日本现代文学的重要代表作家之一,他的作品展现出现代性的发展和变革。

本文将通过分析川端康成主要作品中的现代性元素,探讨其作品在现代社会背景下的发展与变革。

川端康成的主要作品包括《雪国》、《伊豆的舞女》、《千羽鹤》等。

这些作品在情节、人物塑造、故事结构等方面都体现出现代性的特征。

川端康成的作品中表现出了现代主义的倾向。

现代主义是20世纪初兴起的一种艺术运动,强调个体的独立性、追求个体内心的真实感受和意义。

川端康成的作品中,主人公们常常面临着与传统道德观念和社会规范的冲突,他们试图寻找自己的存在意义,并对传统观念进行反思。

《雪国》中的主人公是一个寻找爱和性爱的男人,他与雪国的女性展开了一段禁忌的爱情。

这种个体主义的倾向使川端康成的作品与传统文学的观念和价值观相抵触,展示了现代性的发展。

川端康成的作品中具有对现代社会问题的关注。

他关注社会的变迁,特别是女性地位和性的问题。

在《伊豆的舞女》中,主人公是一个渴望追求真爱和自由的男人,他与伊豆地区的舞女女性发展了一段情感纠葛。

通过这个故事,川端康成探讨了男女关系以及社会对女性的压迫,呈现出现代社会中人与人之间的复杂关系。

川端康成的作品中呈现出现代科技与传统文化的冲突与融合。

在他的作品中,现代科技的发展与传统文化的冲突同时存在,《千羽鹤》中的主人公是一个新兴的科学家,他研究人类的繁殖问题。

这种对科技的探索与对传统文化的思考,展示了现代性的发展与变革。

川端康成的作品展现了现代性的发展与变革。

他以个体主义的视角探讨了现代人的生存困境和人性的迷茫。

他对现代社会问题的关注,如性别关系、道德观念等也体现了他对社会现象的敏感。

川端康成通过对传统文化与现代科技的冲突与融合的描述,进一步展现了现代化进程中的矛盾与变革。

川端康成的作品对于我们理解现代社会的发展和变化具有重要意义。

“新时期”构造中的日本文学——以森村诚一和川端康成为例(一)中国“新时期”初出现“日本文学热”,并非偶然,而有其内在的历史原因。

在人们的印象中,文革时期的中国是完全封闭于世界的。

其实不然,中国与美国、日本这两个最为重要的国家的战略伙伴关系,都开始于文革时期。

特别需要提到的是1972年,这一年尼克松访华,田中角荣访华。

尼克松访华只是中美接触的开始,田中角荣访华却带来了实质性的中日建交。

中日建交这一重要历史事件促进了中日文学的交流,这就给七十年代以来中国的外国文学翻译格局带来了变化。

文革以来,我国的外国文学翻译基本停止,而到七十年代以后,翻译出版方面有所松动,开始有为数很少的外国文学作品翻译进来,所译多是苏联革命经典和第三世界文学。

1972年人民文学出版社出版了《越南南方短篇小说集》、《老挝短篇小说选》和《柬埔寨通讯集》,1973年人民文学出版社出版了高尔基的《母亲》、绥拉菲摩维奇的《铁流》,1975年人民文学出版社出版了《巴勒斯坦战斗诗集》、《朝鲜短篇小说选集》和埃及的法耶斯?哈拉瓦的《代表团万岁》, 1975年人民文学出版社出版了高尔基的《人间》,广东人民出版社出版了法捷耶夫的《青年近卫军》,1976年人民文学出版社出版了尼?奥斯特洛夫斯基的《钢铁是怎样炼成的》等。

1972年中日建交后,我国增加了对于日本文学的翻译引进,这就打破了既有的翻译出版格局。

1973年人民文学出版社出版了小林多喜二的《沼尾村》、《蟹工船》及《在外地主》三部作品,1974年上海人民出版社出版了《故乡——日本的五个电影剧本》,1975年人民文学出版社出版了松本清张的《日本改造法案——北一辉之死》、有吉佐和子《恍惚的人》、小松左京《日本沉没》三部著作;1976年人民文学出版社出版了电影剧本《沙器》和《望乡》,五味川纯平的《虚构的大义——一个关东军士兵的日记》,??屋太一的《油断》,上海人民出版社出版了户川猪佐武《党人山脉》。

另外值得一提的是,在1971——1973年间,我国内部出版了日本著名作家三岛由纪夫的《忧国》和《丰饶之海》四卷(《春雪》、《奔马》、《晓寺》和《天人五衰》),这些书的出版虽然是供批判之用的,但还是成为了我国读者了解三岛由纪夫的起点。

美丽与悲哀川端康成笔下的女性形象分析一、本文概述川端康成,日本文学巨匠,以其独特的艺术风格和对人性的深刻洞察,留下了无数令人难以忘怀的作品。

在他的笔下,女性形象往往成为作品的核心和灵魂,以其美丽与悲哀并存的特点,展现出人性的复杂与矛盾。

本文旨在深入剖析川端康成作品中的女性形象,探寻其背后的文化内涵和审美价值,从而更好地理解和欣赏这位文学大师的艺术魅力。

在川端康成的文学世界里,女性形象往往承载着多重象征意义。

她们既是美丽的化身,又是悲哀的载体,既展现了女性的柔弱与温情,又揭示了社会的冷漠与无情。

这些女性形象不仅具有鲜明的个性特征,还蕴含着作者对于生命、爱情、人性等问题的深刻思考。

通过对这些女性形象的分析,我们可以窥见川端康成对于美的追求和对于悲哀的感悟,也可以更好地理解他的作品所传达的深刻内涵和审美价值。

本文将从多个角度对川端康成笔下的女性形象进行分析,包括其外貌特征、性格特点、命运走向等方面。

还将结合具体的文学作品和文学理论,对这些女性形象进行深入的解读和评价。

希望通过这样的分析,能够揭示出川端康成笔下的女性形象所蕴含的丰富内涵和独特魅力,为读者提供一个更加全面和深入的视角来欣赏和理解他的作品。

二、川端康成作品中的女性形象概览川端康成,作为日本现代文学的重要人物,他的作品以独特的艺术风格和对人性的深刻洞察而著称。

他擅长通过女性形象来展现生命的美丽与悲哀,这些女性形象不仅是他作品的灵魂,也是他对世界和人性的独特理解的体现。

在川端康成的笔下,女性形象往往承载着丰富的情感和复杂的人性。

她们既有温柔、善良、纯洁的一面,也有深沉、矛盾、痛苦的一面。

这些女性形象不仅仅是情感的载体,也是川端康成探索生命意义、思考人性复杂的媒介。

在《伊豆的舞女》中,舞女薰子以其纯真无邪的形象打动了读者。

她代表着青春的美好,是川端康成对生命中最纯真、最美好时光的怀念。

而在《雪国》中,驹子则是一个充满矛盾和痛苦的女性形象。

她在爱情与道德之间挣扎,展现了人性的复杂和无奈。

中国川端康成研究的状况

2011级丁小龙 201140101132 川端康成(1899-1972),日本新感觉派作家,著名小说家。

1968年,以《雪国》、《古都》、《千只鹤》三部代表作,获得诺贝尔文学奖。

作为日本第一个获得诺贝尔文学奖的作家,川端康成的作品不仅代表了日本,代表了东方,更是具有世界意义的。

因此,川端康成亦是研究日本文学时不能忽略的一个代表。

川端康成作品中表现出的“虚无思想”、“物哀之美”、“死亡意识”等则成了学者们研究的热点话题。

川端康成的作品早在1942年就曾被译为中文,但大规模译介、研究还是从上世纪70年代末才开始的。

1978年,《外国文艺》创刊号上发表了侍桁的译作《伊豆的歌女》和刘振瀛的译作《水月》,正式拉开了川端文学在中国大规模译介的序幕。

我国对于川端康成的研究最早要追溯到一九七九年,在长春召开的日本文学研究会。

这次研究会上首次提到了川端康成的文章。

上个世纪七十年代,叶渭渠先生及其夫人率先翻译了川端康成的《雪国》、《古都》等作品,大大促进了川端康成的文字在中国的传播。

然而一开始川端康成的作品在评论界却是一个有争议的存在。

其中就不乏将之视为洪水猛兽而加以批判抵制的。

有的人认为川端康成的作品大多是低级的情色小说,将他作品中的歌舞伎视为出卖肉身的娼妓;这种看法存在一定的时代局限性,与当时我国还叫保守闭塞的社会风气也有一定关系。

还有的人则认为川端康成的作品宣扬了一种虚无主义的思想,容易让人丧失对于人生目标的追求,觉得既然人的终点必然是走向覆灭死亡。

中国的川端康成的研究和译介始于改革开放之初,至今已有三十余年的时间。

中国的川端康成文学研究大体可分两个阶段:20世纪70年代末—80年代中后期主要以社会批评学的角度分析川端的作品;20世纪80年代末以后,中国学者力图多层次、全方位地研究这位作家并分析他的作品,并出版了研究川端康成的论著。

20世纪80年代中后期,随着川端翻译作品的激增和研究氛围的变化,中国的川端康成研究出现了新局面,对这位作家的把握更加全面和深入。

由于西方各种现代批评方法的介绍运用和尝试,推动了中国比较文学的复苏和崛起,并对川端研究起到了巨大的推动作用。

评论者具有了一种更恢宏的视野,具有了在人类文化交融、碰撞中分析被研究对象的眼光,这对于研究川端这样的作家尤为需要。

其后的川端康成研究突破了以社会学批评模式阐释川端作品的局限,不再将川端

仅作为“新感觉派”作家来研究。

首先,研究者越来越注意川端康成与佛教,特别是与禅宗思想的关系。

此外,研究者也越来越注意把握川端作品与日本传统美的关系及其虚无思想,并探寻川端的死亡意识和死亡观。

从这一视点出发理解《雪国》、《千只鹤》、《睡美人》和其他浮现浓重死亡色彩的作品就比较容易切近川端的实际了。

1989年,中国第一部研究川端康成的著作《东方美的现代探索者———川端康成评传》问世,这是作者叶渭渠先生多年致力于川端康成译介、研究的心血凝结,它客观地介绍了川端康成的成就,川端文学的形成过程和川端对待客观世界及社会的态度,这对帮助理解川端文学和正确分析川端康成是有积极意义的。

进入20世纪90年代以后,对川端康成的译介已经远不只停留在他的《雪国》、《古都》等名著的翻译,还出版了他的散文、创作随笔以及日本学者研究川端的专著。

这对中国读者准确把握作家的整体风貌和深入了解作家的创作有着相当大的意义。

进入21世纪以后,中国的川端文学研究更是呈现出多样化的趋势。

随着中日文化交往的日益频繁以及川端文学在中国影响的不断扩大,对川端康成的研究也不断走向深入,并扩展其范围。

经过十几年的努力,中国的川端康成研究已突破以社会学批评方式为主流的局限,许多研究者从新的角度对川端进行研究,新的成果不断涌现。

在比较文学的影响下出现的将川端的创作与宗教、东西方文化的比较、美学、心理学、人类学等结合起来研究的趋势将会不断发展,吸引更多的学者参与其中,川端研究者也必须不断学习,以拓展自己的视野,主动学习相关知识,完善自己的知识结构,以保证研究的深入。

川端创作中的民族化趋向,即不断汲取西方现代文学的养分,催发和滋润本土古老文学的新生,而不是将舶来的花朵不顾环境的特殊,硬性植入本国土壤,这在强调东西方积极对话的今天无疑是有启示性的。

但我们也要看到川端康成研究中存在的一些问题,迄今为止的川端研究,主要是围绕他的一些广为人知的代表作来进行的,而川端研究有不少领域则尚未涉及或涉及不深。

如果要进行作家论研究的话,就必须对以往忽略的作品有充分的认识。

同时,也需要用新视角进行分析、梳理,这也是今后在进行川端康成研究时有待于我们解决的课题。