第八讲、导弹预警和探测雷达

- 格式:ppt

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:8

雷达原理论文利用电磁波探测目标的电子设备。

它发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至雷达的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。

雷达是英文RADAR(Radio Detection And Ranging)的译音,意为“无线电检测和测距”。

雷达的优点是白天黑夜均能检测到远距离的较小目标,不为雾、云和雨所阻挡。

雷达是现代战争必不可少的电子装备。

它不仅应用于军事,而且也应用于国民经济(如交通运输、气象预报和资源探测等)和科学研究(如航天、大气物理、电离层结构和天体研究等)以及其他一些领域。

随着新型空袭兵器的不断问世和先进反雷达技术的广泛应用,对雷达的生存与发展提出了严峻的挑战。

近年来,国外主要国家为使雷达能满足现代作战需要,适应日趋复杂的作战环境,改善目前落后于反雷达的状况,仍在加紧开发高新技术,为摆脱四大威胁(即反辐射导弹、目标隐身技术、低空超低空突防和先进的综合性电子干扰)积极采取对策。

发展对付低空和超低空目标的雷达技术,双(多)基地雷达组网反隐身技术及防空雷达装备技术等。

1 对付低空和超低空目标的雷达技术由于电磁波是直线传播的,受地球曲率的限制以及山地的影响,使雷达探测产生盲区,看不到低空与超低空飞行的目标,所以低空目标给雷达探测带来困难与威胁。

为了及早地发现和探测中、低空,特别是超低空高速入侵的掠海反舰导弹及其载体,就要解决远程探测目标的问题,所以必须提高雷达对空、对海警戒的作用距离。

目前主要采用下列几种有效措施:发展低空补盲雷达;采用升空平台监视雷达系统;改进和提高雷达的低空探测性能等。

2空中平台监视系统目前国外大力发展空中平台监视系统,它大致包括空中预警机系统、系留气球载雷达系统、飞艇载雷达监视系统等。

它们承担的监视区域和任务各有侧重,在技术上各具特点,它们是组成多层次覆盖网的各个组成部分,起着相互补充的作用。

空中预警机系统是一种先进的空中平台监视系统,预警飞机集预警和C3功能为一体,兼备空中活动雷达站和空中指挥中心两者的优点,具有搜索、探测、识别、跟踪、引导和指挥等多种功能。

“萨德”X波段AN/TPY-2雷达参数、探测距离计算、搜索模式及其对抗思路萨德(THAAD),末段高空区域防御系统,是美军先进的导弹防御系统。

末段高空区域防御系统由携带8枚拦截弹的发射装置、AN/TPY-2X波段雷达、火控通信系统(TFCC)及作战管理系统组成。

它与陆基中段拦截系统配合,可以拦截洲际弹道导弹的末段,也可以与“爱国者”等低层防御中的“末段拦截系统”配合,拦截中短程导弹的飞行中段,在美国导弹防御系统中起到了承上启下的作用。

X波段AN/TPY-2有源相控阵雷达AN/TPY-2高分辨率X波段固态有源相控阵多功能雷达是THAAD系统的火控雷达,是陆基移动弹道导弹预警雷达,可远程截获、精密跟踪和精确识别各类弹道导弹,主要负责弹道导弹目标的探测与跟踪、威胁分类和弹道导弹的落点估算,并实时引导拦截弹飞行及拦截后毁伤效果评估。

AN/TPY-2雷达采用了先进的雷达信号处理技术以及薄化的相控阵天线技术,使其探测波束不但功率大而且非常窄,因此分辨率非常高,对弹头具有跟踪和识别能力,对装备诱饵突防装置的弹道导弹具有很大威胁。

除了探测距离远、分辨率高之外,还具备公路机动能力,雷达还可用大型运输机空运,战术战略机动性好,其战时生存能力高于固定部署的雷达。

雷达探测距离分析结合网上关于“萨德”的AN/TPY-2雷达的基本参数和具有一定合理性的假设来分析萨德在前置部署模式(Forward-Based Mode,FBM)和末端部署模式(Terminal Mode,TM)下由雷达方程计算出的最大探测距离。

在使用公式之前,需要分析一些众所周知的参数的合理性,数据是否精确不重要,重要的是计算方法和涉及的理论知识。

雷达波长(9.5GHz)TPY-2雷达工作在X波段,频段范围8~12GHz,众多报道都说是9.5GHz,那就用这个计算好了。

天线增益G(48.77dB)天线孔径面积9.2m2,拥有72个子阵列,每个子阵列有44个发射/接收微波接口模块,每个模块有8个发射/接收组件,72x44x8=25344个阵元。

美国西太平洋地区导弹防御系统建设情况分析导弹防御系统是美国亚太安全战略的重要组成部分。

美军在1993年正式提出“战区导弹防御计划”路线图时就表示,要将东亚地区作为重点,建成以美国为主,日、韩、澳大利亚以及台湾地区参加的“联合战区导弹防御体系”。

随着其重返亚太战略的不断推进,美国将更加重视在西太平洋地区的导弹防御系统建设与发展。

美国西太平洋地区导弹防御系统部署现状目前,美国已经开始在西太平洋地区部署陆基和海基弹道导弹防御系统,并加紧开展与盟友的导弹防御合作,充分利用日本、韩国的战略资源,建设强强联合、情报共享的导弹防御体系。

预警探测系统美国在西太平洋地区的导弹预警探测除了得到“国防支援计划”(DSP)、“天基红外系统”(SBIRS)、“空间跟踪与监视系统”(STSS)等天基预警探测系统的支援外,还重点部署了陆基预警雷达和海基“宙斯盾”系统。

陆基预警雷达主要是部署在日本航空自卫队车力基地(青森县)的AN/TPY-2陆基X波段雷达。

该雷达隶属美陆军第94防空反导司令部,是一种多功能雷达,可以搜索、探测、跟踪和识别弹道导弹威胁,并与其他弹道导弹防御系统无缝集成。

目前,美国还计划在日本部署第二部X波段雷达,初步选定京都西北部的丹后市航空自卫队基地作为部署基地。

除了前沿部署预警雷达外,美军还支持该地区的盟友购买或发展相关系统为其提供支持。

例如,美国将本土退役的“铺路爪”大型预警监视雷达出售给台湾,该雷达探测距离超过3000千米,可监视大陆东部纵深内陆地区的导弹发射。

这部预警监视雷达名义上为台湾建设,实际可能是美空军弹道导弹预警系统的组成部分。

此外,在美国支持下,日本也生产部署了用于导弹预警的J/FPS-5雷达,虽然雷达波长为L波段,探测和跟踪精度较差,但有效探测距离在1200千米以上,已分别部署在鹿儿岛县的下甑、本州岛中部的佐渡、青森的大凑和冲绳的与座岳4个基地,实现了覆盖日本全国的预警能力。

除陆基系统外,美国还在该地区部署了多艘“宙斯舰”舰,它们携带有AN/SPY-l多功能雷达,能对空中和海面目标进行自动搜索、检测、跟踪并对“标准-2”(SM-2)、“标准-3”(SM-3)拦截弹进行制导。

在现代战争中,随着现代技术的发展,特别是信息技术的迅速发展,信息的作用越来越重要,拥有信息优势成为夺取战场优势的关键因素,预警侦察系统也已成为夺取战争胜利不可或缺的手段。

在1982年的叙以冲突中,以方出动多架E-2C预警机进行空中巡逻并实施引导任务,成功击落叙方80多架飞机;在上个世纪90年代的几场局部战争中,预警侦察系统的部署更是全方位、多样化。

1991年的海湾战争中,多国部队动用了全方位、立体化、全天候的预警侦察系统,预警侦察卫星多达几十颗;1999年的科索沃战争中,北约共动用了十几颗侦察卫星,投入了50多架各种类型的有人侦察机,部署了七种类型、200多架无人侦察机,飞行时间达4000多小时。

全方位、多层次的天基、空基、地基、舰载侦察探测装备发挥着各自优势,实现战场态势感知,为远程精确打击提供了有力保证。

研究当前预警侦察系统的特点及其发展趋势不仅可以为我军对抗敌预警侦察系统提供依据,而且也能为我国研制自己的预警侦察系统提供有益的借鉴。

一、典型预警侦察系统随着预警侦察技术的发展,预警侦察系统的覆盖面已十分广泛。

地面上有各种电子侦察站组成的地面侦察系统;海上的各种舰载雷达系统、声呐系统、电子侦察设备、水声侦察仪、磁异探测仪和潜望镜等侦察设备组成海基预警侦察系统;低空中有电子侦察飞机、无人侦察飞机等组成的战术侦察系统;高空中有战略侦察飞机、空中预警指挥机组成的战略侦察系统;太空中有各种类型的卫星侦察系统。

这些系统互联互通构成范围广、立体化、多手段、自动化的侦察预警网络。

现代预警侦察系统主要包括陆基、海基、空基和天基四大类预警侦察系统。

1. 陆基预警侦察系统广义的陆基预警侦察系统主要由各种地面固定和机动式雷达、电子侦察装备、光电探测装备和声呐系统等组成,包括地面弹道导弹相控阵雷达、超视距雷达、监视雷达、固定信号情报侦察站、车载无线电侦察/测向系统、战场侦察雷达、战场光学侦察系统、战场传感器侦察系统、装甲侦察车等各种侦察装备,用于侦察探测空中、地面、水上及水下目标。

俄防空部队的“千里眼”俄罗斯陆军的两款典型雷达作者:干戈来源:《坦克装甲车辆》 2018年第1期从“萨德”的导弹和雷达谈起不久前,本刊的一位热心读者来电话问:“是‘萨德’的导弹厉害,还是它的雷达厉害?”这说明许多中学生还是挺关心国家大事的。

我们的一位编辑直接回答他:是雷达厉害。

由于电话里说不太清楚。

这里就这一问题再简单解释一下。

尽管“萨德”系统的导弹能拦截对方来袭的弹道导弹等,好像是“挺威风”。

但是,它的前提是首先能发现目标并跟踪目标,靠的是“萨德”系统中的X波段雷达。

如果不是X波段雷达在远距离上发现并跟踪目标,待到弹道导弹飞到头上时再拦截,那真是“黄花菜都凉啦”!我们更多地关注“萨德”系统在韩国的部署,是因为“萨德”系统的X波段雷达,能时时刻刻监控我国东部战区的导弹发射等军事行动,从而对我国的安全利益构成重大的威胁。

雷达,和原子弹、导弹一道,并称为“第二次世界大战中发明的三件新式武器装备”。

二战后至今,雷达技术更是有了惊人的发展。

连中档以上的小轿车都用上了倒车雷达,那种“倒车!请注意”语音提示方式,就显得落后了。

在军事领域,各式各样的雷达更是无处不在,从警戒和预警雷达、侦察雷达、炮瞄雷达、火控雷达到气象雷达等,雷达和陆海空三军的各种武器装备,建立了密不可分的关系。

特别是防空部队,更是时时刻刻离不开雷达。

雷达是防空部队的“千里眼”。

其实,地面远程雷达的探测距离已经超过了五六千米,真真成了“万里眼”啦!古代神话中的“千里眼”和“顺风耳”也只能自叹弗如。

在军队的信息化保障方面,俄罗斯军队要落后于美国等西方国家。

譬如,俄罗斯的预警机就远远落后于美国。

但是,在地面超远程预警雷达站的建设方面,俄罗斯军方也在奋起直追,毫不逊色。

如著名的“沃罗涅日”超远程预警雷达,探测距离达到了6 000千米!部署在远东伊尔库茨克州(贝加尔湖南侧)的“沃罗涅日”雷达系统,能监测到“中国大陆全境解放军所有的飞行目标”。

俄媒体甚至宣称:“即使是中国境内飞起一只苍蝇,也会被监测到……”对此,一位网友调侃道:“太好啦!我刚刚被一只蚊子咬了一个大包。

Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2023年第01期·149·文章编号:2095-6835(2023)01-0149-03美空天预警体系建设发展及启示袁博,冯顺平,蔡超,王昫(空军预警学院,湖北武汉430019)摘要:空天预警体系是维护国家空天安全和战略利益的重要基石,是国家战略威慑的重要组成部分。

系统梳理了美军空天预警体系的发展历程,分析了美军空天预警体系组织指挥关系,提出对中国空天预警体系建设的启示。

关键词:美军;空天预警体系;建设发展;启示中图分类号:E255;TN97文献标志码:A DOI :10.15913/ki.kjycx.2023.01.041空天预警体系是维护国家空天安全和战略利益的重要基石,是国家战略威慑的重要组成部分。

美国是当今世界唯一的超级大国,自冷战开始为应对前苏联的战略轰炸机和弹道导弹,构建了完备和强大的空天预警体系。

系统梳理美军空天预警体系的发展历程,对中国空天预警体系建设发展具有重要的借鉴意义。

1美空天预警体系发展历程美军空天预警体系的建设源于20世纪50年代初期。

第二次世界大战结束后,美国出于遏制前苏联的需要,在杜鲁门政府和艾森豪威尔政府提出的“遏制战略”和“大规模报复战略”的支撑下,美军加快了空天预警体系建设的步伐。

纵观其建设过程,大致可分为3个建设阶段[1]。

1.1第一阶段:分散建设(20世纪50年代初—60年代末)20世纪50年代初,随着前苏联远程战略轰炸机图-95的横空出世,美国异常担心前苏联轰炸机会飞越北极,在无声无息中对美国本土实施突然袭击。

因此,美国不惜消耗巨资拉开了在北美大陆开展防空预警系统建设的大幕,具体如下:①建设陆基3条预警线。

二次世界大战结束后,为防御前苏联战略轰炸机经北极地区对美国本土的突然袭击,美国和加拿大共同建设了由3条预警线(近程预警线、中部预警线、远程预警线)构成的北美防空预警系统。

情报交流本文2009-11-10收到,霍亮、王燕分别系空军工程大学导弹学院博士生、助教,李秋江系南京军区空军装备部参谋预警机发展现状及趋势霍 亮 王 燕 李秋江 摘 要 预警机在现代战争中起着力量倍增器的作用,是提高军队整体作战效能的有效途径,其在作战中能够有效打击敌方隐藏目标和日益增多的特殊目标。

对空中预警机的组成、作用、关键技术和发展趋势进行了详细的分析。

关键词 预警机 指挥控制 发展趋势引 言预警机又称空中预警指挥飞机,是一种集指挥、控制、通信和情报于一体,用于搜索、监控空中、地面或海上目标,并可指挥引导己方飞机执行作战任务的飞机。

预警机最初是为了减少雷达的探测盲区,增大探测范围而研制的。

由于受到地球曲率的影响,功率再大的雷达也只能探测到30k m~40k m 的目标,这一距离对发现越来越快的攻击机、保护己方目标安全显然是远远不够的。

于是,二战后不久,美国海军率先将警戒雷达装到飞机上,以便尽早发现躲在舰载雷达盲区内低空飞行接近舰队的敌机,由此诞生了预警机。

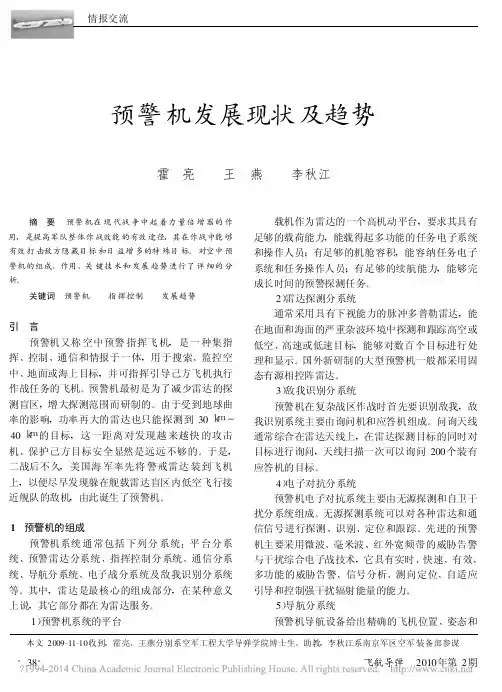

1 预警机的组成预警机系统通常包括下列分系统:平台分系统、预警雷达分系统、指挥控制分系统、通信分系统、导航分系统、电子战分系统及敌我识别分系统等。

其中,雷达是最核心的组成部分,在某种意义上说,其它部分都在为雷达服务。

1)预警机系统的平台载机作为雷达的一个高机动平台,要求其具有足够的载荷能力,能载得起多功能的任务电子系统和操作人员;有足够的机舱容积,能容纳任务电子系统和任务操作人员;有足够的续航能力,能够完成长时间的预警探测任务。

2)雷达探测分系统通常采用具有下视能力的脉冲多普勒雷达,能在地面和海面的严重杂波环境中探测和跟踪高空或低空、高速或低速目标,能够对数百个目标进行处理和显示。

国外新研制的大型预警机一般都采用固态有源相控阵雷达。

3)敌我识别分系统预警机在复杂战区作战时首先要识别敌我,敌我识别系统主要由询问机和应答机组成。

问询天线通常综合在雷达天线上,在雷达探测目标的同时对目标进行询问,天线扫描一次可以询问200个装有应答机的目标。

美国TMD战区导弹防御系统地基拦截弹是NMD的核心,由助推火箭和拦截器(弹头)组成,前者将拦截器送到目标邻近,后者能自动调整方向和高度,在寻找和锁定目标后与之相撞,将它击落在太空上。

具体地说,NMD是由5大部分组成的,即预警卫星、改进的预警雷达、地基雷达、地基拦截弹和作战管理指挥控制通信系统。

预警卫星用于探测敌方导弹的发射,提供预警和敌方弹道导弹发射点和落点的信息。

这些卫星都属于天基红外系统,也就是说靠敌方发射导弹时喷射的烟火的红外辐射信号来探测导弹。

改迸的预警雷达,它们是NMD系统的"眼睛",能预警到4000-4800千米远的目标。

美国除要改进现有部署在阿拉斯加的地地弹预警雷达以及部署在加州与马萨诸塞州的"铺路爪"雷达外,还要在亚洲地区新建一个早期预警雷达。

地基雷达是一种X波段、宽频带、大孔径相控阵雷达,将地基拦截弹导引到作战空域。

作战管理指挥控制通信系统利用计算机和通信网络把上述系统联系起来。

这些系统部署后,24颗整天围绕地球不断旋转的低轨道预警卫星和6颗高轨道卫星,一旦探测到敌方发射导弹,立刻跟踪其红外辐射信号。

通过作战管理指挥控制通信系统,卫星除将导弹的飞行弹道"告诉"指挥中心外,还要为预警雷达和地基雷达指示目标。

预警雷达发现目标后,将导弹的跟踪和评估数据转告地基雷达。

一旦收到美国航天司令部的发射命令后,拦截弹就腾空而起。

拦截器靠携带的红外探测器盯上来袭导弹后,竭尽全力(靠动能)与它相撞,与对方同归于尽。

1 战区导弹防御系统(TMD)的组成TMD分三大系统在三个不同阶段拦截来袭导弹:1.低层点防御系统,主要用于对高度在40公里以下的弹道导弹在飞行终端进行拦截以保护战役战术目标,低层系统主要包括陆军的“爱国者”PAC-3导弹防御系统、海军区域防御系统(NAD)、扩展的中程防空系统(MEADS);2.高层面防御系统,主要用于拦截高度在40至160公里的中程和中远程弹道导弹,以保护较大的具有战略意义的地区和目标,它包括陆军的战区高空区域防御系统(THAAD)和海军全战区系统(NTW);3.助推、上升段拦截系统,如空军的机载激光武器系统,主要用于拦截发射后不久、仍处于助推飞行或上升飞行的战区弹道导弹。

浅议雷达技术及军用雷达发展趋势众所周知,雷达探测目标的原理是模仿蝙蝠夜间飞行捕食过程,即通过天线发出无线电波,无线电波遇到障碍物就反射回来,显示在荧光屏上,从而发现目标。

当前,雷达技术已广泛应用于导航、海洋、气象、环境、农业、森林、资源勘测等领域,在军事侦察中,雷达更是将利用电磁波对目标检测、定位、跟踪、成像、识别的功能发挥的淋漓尽致。

那么雷达究竟经历了怎样的发展历程?军用雷达怎么分类?又有什么样的技术和发展趋势呢?一、雷达发展历史简介1 早期雷达的发展雷达的基本概念形成于20世纪初。

但直到第二次世界大战前后,雷达才得到迅速发展。

1922年,意大利Gˑ马可尼发表了无线电波可能检测物体的论文。

同年,美国海军实验室利用双基地连续波雷达检测到在其间通过的木船。

1925年,美国开始研制能测距的脉冲调制雷达,并首先用它来测量电离层的高度。

1936年,美国研制出作用距离达40km、分辨力为457m的探测飞机的脉冲雷达。

1938年,英国已在邻近法国的本土海岸线上布设了一条观测敌方飞机的早期报警雷达链CH(Chain Home)。

2 二战期间的雷达发展1939年英国科学家发明了大功率磁控管,克服了甚高频雷达波束和频带窄的缺点,使实用雷达步入了微波频段。

1940年由英国设计的10cm波长的磁控管在美国生产。

20世纪40年代美国辐射研究室把微波新技术应用于军用机载、陆基和舰载雷达取得成功,其代表产品是SCR -270 机载雷达、SCR -584 炮瞄雷达和AN/APQ-机载轰炸瞄准相控阵雷达。

二战中,俄、法、德、意、日等国都独立发展了雷达技术,但除美、英外,雷达频率都不超过600MHz。

3 50、60年代的雷达发展上世纪50、60年代,由于航空航天技术的飞速发展,出现了诸如脉冲多普勒雷达、合成孔径雷达、相控阵雷达体制等新体制雷达。

新一代雷达发展方向是全固态电扫相控阵多功能雷达。

雷达信号和数据处理的数字化革命、半导体元件、大规模和超大规模集成电路的应用,使雷达技术的发展日臻完善并达到比较高的水平。

机载多功能有源相控阵火控雷达集空中,地面,海面目标摘要:1.机载多功能有源相控阵火控雷达的概述2.雷达功能及技术特点3.雷达在军事领域的应用4.我国在机载雷达技术的发展现状与展望正文:随着现代战争信息化、网络化、智能化的发展,机载雷达作为航空武器系统的重要组成部分,其功能和性能对于战场胜负具有举足轻重的影响。

本文将对机载多功能有源相控阵火控雷达进行简要介绍,分析其功能及技术特点,并探讨在军事领域的应用以及我国在该领域的发展现状与展望。

一、机载多功能有源相控阵火控雷达的概述机载多功能有源相控阵火控雷达(Airborne Multifunction Active Phased Array Fire Control Radar,简称AMAPCFCR)是一种集空中、地面、海面目标探测、跟踪、识别和火控于一体的先进雷达系统。

它采用有源相控阵技术,具备高分辨率、高精度、抗干扰能力强等优点,可实现多种任务需求。

二、雷达功能及技术特点1.空中目标探测:机载多功能有源相控阵火控雷达可对高速、高机动性的空中目标进行精确探测和跟踪,为航空武器系统提供实时、准确的目标信息。

2.地面目标探测:雷达具备对地面目标进行探测、识别和分类的能力,可实时提供战场态势信息,支援对地攻击任务。

3.海面目标探测:通过海面波束扫描,雷达能够对海面目标进行探测和跟踪,为海上作战提供有力支持。

4.抗干扰能力:有源相控阵火控雷达采用多个独立通道,具备较强的抗干扰能力,可在复杂电磁环境中正常工作。

5.多功能火控:雷达可支持多种武器系统的火控需求,实现对多种目标、多种武器的协同控制。

6.集成化:机载多功能有源相控阵火控雷达采用模块化设计,系统集成度高,便于维护和升级。

三、雷达在军事领域的应用1.航空作战:机载多功能有源相控阵火控雷达可为战斗机、轰炸机等航空平台提供实时、准确的目标信息,提高作战效能。

2.预警指挥:雷达可实现对空、地、海多目标的情报收集和处理,为预警指挥系统提供数据支持。

452018.02军事文摘装 备从2012年海基X波段(SBX)雷达的初步全面部署被宣告延迟,经过多年的“有限测试和运营支持”的状态,2017年6月,根据导弹防御局和狮鹫技术公司之间签署的一份接近5800万美元的新合同,将对SBX雷达进行任务整合,这也标志着该计划的重新启动。

美国SBX雷达是一种浮动式、有螺旋桨推进的机动雷达站,是美国弹道导弹防御系统关键部分地基中段防御系统的目标识别装备,被部署在阿达克岛附近的太平洋水域。

此平台是雷神公司的防卫系统部门为波音公司设计和制造的,波音公司是导弹防御局此计划的主要合约商。

该雷达系统主要用于监视近太空空间,将来袭导弹的美国海基X波段雷达概述刘 秀 贾晨阳相关数据发往指挥中心以及位于阿拉斯加和加利福尼亚的防空部队,这些部队根据相关数据发射拦截器。

同时,作为美国海基高空导弹防御系统的组成部分,该雷达系统为海上宙斯盾系统提供目标早期预警以及拦截效果分析。

发展历程2002年,导弹防御局开始筹建SBX雷达,当时计划部署到阿留申群岛,用以监视朝鲜导弹,同时也可移动到其他位置。

2006年7月5日,负责美国本土防御的北方司令部召开新闻发布会:当朝鲜在当地时间5日凌晨3时32分发射第1枚导弹后,他们便在第一时间收到夏延山地下指挥中心发出的警报,并以最快的速度测算出导弹的相应分析数据。

此后,朝鲜又接连发射了6枚导弹。

北方司令部也跟夏延山保持着即时的信息互换。

五角大楼发言人向媒体表示:“几乎就在大浦洞2号导弹掉进日本海的那一刻,指挥中心就准确无误地告诉我们:导弹不会威胁到美国本土。

”由此算来,指挥中心从监控到朝鲜导弹发射,到分析判断出其是否对美国构成威胁,大概只用了41秒。

美国在朝鲜导弹发射事件中反应如此迅速,部署在阿留申群岛的SBX雷达是功不可没的。

这充分显示了其作战效能。

2017年,美国导弹防御局为SBX雷达请求6900万美元来支持Copyright©博看网 . All Rights Reserved.462018.02军事文摘装 备飞行试验,以验证升级的识别能力和空间碎片缓解能力。

预警机定义及作用预警机(全称预警和控制系统飞机)是一种装有远距离搜索雷达、数据处理、敌我识别以及通讯导航、指挥控制、电子对抗等完善的电子设备,集预警、指挥、控制、通信和情报于一体,用于搜索、监视与跟踪空中和海上目标并指挥、引导己方飞机执行作战任务的作战支援飞机,起到活动雷达站和空中指挥中心的作用,是现在战争中重要的武器装备。

和平时期,预警机可用于空中值勤、监视敌方行动,以防突然袭击;战时执行警戒、指挥和武器引导任务,不仅可以加大预警距离,使截击机的拦截线大大向外延伸,而且还可以把各参战部队紧密地联成一个整体,统一控制战区内所有的防空武器,有效地指挥三军作战。

现代预警机在平战时期执行战争预警、防空预警、空中拦截引导、指挥大规模空战及协调战区中所有防空武器等任务。

1、和平时期战争预警根据国际政治、军事态势的发展,可将空中预警机调往焦点地区或本土上空、敌方地空导弹火力圈外、沿边界进行巡逻飞行,通过主/被动电磁侦察监视敌方部队的调动、兵力集结等情况,凭此可判断其战备进程,推测进攻时间,以便适时发出战争预警。

2、战争期间空中预警机的作用(1)防空预警超低空突防、隐身、防区外发射、巡航导弹等技术的发展与应用,使探测、拦截更为困难,需要早期预警、加大预警距离、外推拦截线。

(2)大规模空战中的指挥调度现代战争中,敌我双方参战飞机往往是多架次、多批次、多机种参与复杂的大规模空战,没有空中预警机提供空情,适时引导,合理调度,要想获胜是不可能的。

(3)防空作战中的统一协调现代战争战场纵深大、需要利用信息系统、各种火力单元与电磁装备相互支援,多军兵种协同作战。

空中预警机具有机动性好、可靠性高、生存能力强、覆盖地域大以及兼有探测、指挥、控制之功能,特别适宜担负各地面防空兵器的协调、指挥和控制任务。

总之,空中预警机的运用可大大提高战争的整体作战效能。

据估算,一架空中预警机如果提供30分钟以上的预警时间,其工作效率相当于8~10个先进性能大功率的地面雷达,并可节省2~3个地面警戒雷达团的兵力。

“萨德”X波段ANTPY-2雷达参数,探测距离计算,搜索模式及其对抗思路“萨德”X波段AN/TPY-2雷达参数、探测距离计算、搜索模式及其对抗思路萨德(THAAD),末段高空区域防御系统,是美军先进的导弹防御系统。

末段高空区域防御系统由携带8枚拦截弹的发射装置、AN/TPY-2X波段雷达、火控通信系统(TFCC)及作战管理系统组成。

它与陆基中段拦截系统配合,可以拦截洲际弹道导弹的末段,也可以与“爱国者”等低层防御中的“末段拦截系统”配合,拦截中短程导弹的飞行中段,在美国导弹防御系统中起到了承上启下的作用。

X波段AN/TPY-2有源相控阵雷达AN/TPY-2高分辨率X波段固态有源相控阵多功能雷达是THAAD 系统的火控雷达,是陆基移动弹道导弹预警雷达,可远程截获、精密跟踪和精确识别各类弹道导弹,主要负责弹道导弹目标的探测与跟踪、威胁分类和弹道导弹的落点估算,并实时引导拦截弹飞行及拦截后毁伤效果评估。

AN/TPY-2雷达采用了先进的雷达信号处理技术以及薄化的相控阵天线技术,使其探测波束不但功率大而且非常窄,因此分辨率非常高,对弹头具有跟踪和识别能力,对装备诱饵突防装置的弹道导弹具有很大威胁。

除了探测距离远、分辨率高之外,还具备公路机动能力,雷达还可用大型运输机空运,战术战略机动性好,其战时生存能力高于固定部署的雷达。

雷达探测距离分析结合网上关于“萨德”的AN/TPY-2雷达的基本参数和具有一定合理性的假设来分析萨德在前置部署模式(Forward-Based Mode,FBM)和末端部署模式(Terminal Mode,TM)下由雷达方程计算出的最大探测距离。

在使用公式之前,需要分析一些众所周知的参数的合理性,数据是否精确不重要,重要的是计算方法和涉及的理论知识。

雷达波长(9.5GHz)TPY-2雷达工作在X波段,频段范围8~12GHz,众多报道都说是9.5GHz,那就用这个计算好了。

天线增益G(48.77dB)天线孔径面积9.2m2,拥有72个子阵列,每个子阵列有44个发射/接收微波接口模块,每个模块有8个发射/接收组件,72x44x8=25344个阵元。

太空鹰眼-SBIRS与STSS作为侦察和导弹防御体系的一部分,美国的天基红外预警系统有着悠久的历史。

目前的预警卫星系统是第三代国防支援计划系统。

目前的DSP星座由4颗工作性和1颗备用星组成,运行在地球静止轨道上,具备变轨到大椭圆轨道的能力以实现对高纬度地区的有效监测。

现在使用的天基预警系统卫星DSP Phase III由于DSP卫星设计之初是为了探测远程和洲际弹道导弹,对于中短程弹道导弹的探测能力不足,此外DSP卫星不能穿透云层,滤波和跟踪能力不足,整个系统尤其是地面站的信息融合能力远远不足以满足新时期弹道导弹防御预警的要求。

为了完善预警探测能力,美国国防部启动了天基红外系统(SBIRS)以取代DSP系统提供导弹预警等功能,同时为了实现对弹道中段目标的探测识别,增加了继承自星球大战亮眼(Brilliant Eyes)低轨道星座,由此形成了SBIRS-High和SBIRS-Low的高低轨道复合型星座配置。

SBIRS的早期规划里,计划高轨道部分配置4颗静止轨道卫星和2颗高椭圆轨道卫星,主要用于探测和跟踪助推段的弹道导弹;低轨道部分配置约24颗卫星,轨道高度约1600公里,用于捕获,跟踪飞行中段的弹道导弹,分辨诱饵和弹头,为拦截器提供目标精确定位。

SBIRS-High和STSS. STSS可以做到全程跟踪探测2001年,随着SBIRS-Low系统由美国空军移交给弹道导弹防御局,系统改称太空跟踪与监视系统(STSS),现在所称的SBIRS系统一般特指原有的SBIRS-High。

红外传感器采用双探测器方案,每颗高轨道卫星安装一台宽视场的高速扫描探测器和窄视场凝视跟踪探测器,通过两者的结合,使SBIRS卫星的扫描速度和灵敏度远远高于DSP卫星,同时覆盖面积也大得多。

高轨道卫星之间本身不进行通信,不过可以和低轨道进行相互通信以做到接力跟踪。

STSS 卫星分布在三个不同平面的太阳同步轨道上,这些低轨道卫星装备了宽视场扫描探测器和窄视场凝视多光谱探测器。