5.语篇衔接手段

- 格式:doc

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:5

大学英语写作教学中的语篇衔接手段研究【摘要】英语写作是英语学习过程中不可或缺的一环,它不仅要求学生具备良好的语言表达能力,还要求学生掌握一定的语篇知识。

论文运用衔接理论通过调查研究发现学生作文中所存在的衔接手段的错误使用现象,分析原因,并试图找到相应的策略来帮助学生提高英语写作能力。

【关键词】大学英语写作;语篇连贯;衔接手段;写作教学写作是学生综合语言技能的体现形式,是学生在吸收语言知识基础上再创造的过程。

影响学生写作能力的因素有很多,比如学生的语言基本功,词汇量,语法功底,逻辑思维能力等。

但是与学生写作能力高低关系最为密切的还是学生的语篇能力。

然而,传统的英语写作把重点放在纠正学生作文中的语法错误,用词恰当与否,单词拼写是否正确上。

笔者在长期教授大学英语写作课的实践中发现英语写作是大学生在英语学习过程中一个薄弱的环节,其中体现出来的主要问题有:①对写作课不够重视;②大量的语法和拼写错误,其中包含句子成分的缺失,句子结构前后顺序颠倒等;③内容不够充实,挖掘不够深入;④语言表达欠准确,有大量的中国式英语和不符合英语表达习惯的句子;⑤文章前后不连贯,跳跃性思维,想到哪写到哪。

一、大学英语写作中衔接手段的错误运用“衔接概念是一个语义概念,它指形成语篇的意义关系。

当在语篇中某个成分的意义解释需要依赖于对另一个成分的解释时便出现了衔接。

”在韩礼德和哈桑的《英语的衔接》一书中,共归纳了五种衔接类型,即指称/照应、替代、省略、连接和词汇衔接。

(一)照应在语篇中,如果对于一个词语的解释不能从词语本身获得,而必须从该词语所指的对象中寻求答案,这就产生了照应关系。

在高职大学英语教学过程当中发现学生照应关系的错误使用情况较为普遍。

例如:①some are against this thinking. ②they believe that it is absurb. ③numbers is nothing to do with luck. ④number brings us luck is just a false opinion. ⑤it’s just the opportunity that you are lucky that day and you often invoved the number……在这个例子当中,下划线部分指出了人称照应的错误使用。

上海外国语大学硕士学位论文英汉交替传译中语篇衔接手段的应用——基于上海模拟投资会议的交传案例分析院系:高级翻译学院学科专业:英语口译******指导教师:江帆副教授2015年11月Shanghai International Studies UniversityTHE APPLICATION OF COHESIVE DEVICES IN ENGLISH TO CHINESE CONSECUTIVE INTERPETATION ——A CASE STUDY BASED ON2015SHANGHAI MOCKFUNDING CONFERENCEA ThesisSubmitted to Graduate Institute of Interpretation and Translation In Partial Fulfillment of Requirements forDegree of Master of InterpretingByJIN LuxiUnder Supervision of JIANG FanNovember2015致谢随着毕业论文的终稿,两年多的研究生生活也已经接近尾声。

我想借此机会,向一路上支持和帮助过我的老师朋友们道一声感谢。

首先,我要感谢导师江帆老师。

江老师在开题时帮我理清思路,并在我撰写论文期间,通过面谈,邮件和电话的方式给予我及时而宝贵的建议和反馈,帮助我一步步完善,直至最终完成本论文。

其次,我还要感谢戴惠萍老师,孙海琴老师,徐琦璐老师在开题答辩时提供的真知灼见,以及在平时口译学习中对我的教导。

李红玉老师在论文写作课上详细介绍了论文写作要求和格式,对我的论文写作也起到了很大的帮助。

另外,我想在此对高翻的各位老师致以诚挚的感谢。

感谢柴明颎老师和张爱玲老师在诸多讲座中给予我们的启迪和教诲。

感谢金伟涛,黄一,梅文杰等老师在口译课上的悉心指导,感谢外教马修和陆晨在英语遣词用句方面的耐心指点,是你们的鞭策和鼓励使我在口译学习的道路上不断进步,也为本论文积累了素材和感悟。

论语篇的衔接与连贯语篇的衔接与连贯衔接是语篇特征的一个重要内容,语言中连句成篇的手段多种多样。

一个连贯的语篇必须具有衔接成分,而且必须符合语义、语用和认知原则,句与句之间在概念上必须有联系,句与句的排列也应该符合逻辑。

一关于衔接与连贯Halliday与Hasan在《英语的衔接》一书中认为,衔接这个概念是语义上的,它指的是语篇所具有的意义关系;在语篇中,当一些成分的解释需依赖于别的成分时,衔接就产生了。

他们把衔接分为两大类:语法衔接和词汇衔接。

在书中,衔接束也是一个重要概念,它包括指称、替代、省略、连接、词汇衔接。

Brown Yule则认为衔接来自于词汇之间诸如上义词,部分与整体以及搭配等通过结构关系如从句替代、比较、句法重复、时态一致、文体选择等而获得。

连贯在他们看来属于一种假设,换句话说,除了拥有句法结构知识以外,还需有信息传达模式方面的知识,同时也需要原则,即有时在语篇中可能没有连贯形式出现,但在解释时往往被看作是连贯的。

David Crystal曾给衔接与连贯下过这样的定义:人们经常在语法中使用衔接来指称单词的特性,它被看作是一个语法单位;有时语言学家用它指称比粘着词素更大的语言单位的特点。

连贯往往被用到语篇分析中,指一些用来解释口语或书面语的基本功能联系的主要原则。

它涉及到语言使用者的常识,他们所作的推断、假设,以及通过言语行为所作的特殊交际方式等。

Katie Wales从文体学角度解释了衔接与连贯:前者指的是把句子连接成更大单位的方法,也就是使句子粘在一起的手段。

衔接束要么是外显的;要么是隐性的,如:1、明显的词汇重复;2、共指;3、省略。

与前者相对照而言,后者指言语行为的发展。

胡壮麟在《语篇的衔接与连贯》一书中提到,作为一个有意义、能被人接受的语篇而言,衔接在某种程度上能展示语言不同层面的东西,诸如语义、词汇、句法、音位等等。

在一些场合衔接的语篇并不总是连贯的,但有时表面上不衔接的语篇内容往往是连贯的。

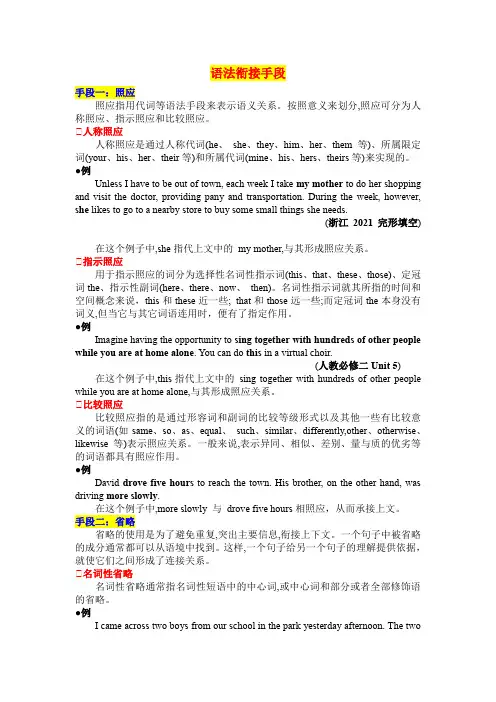

语法衔接手段手段一:照应照应指用代词等语法手段来表示语义关系。

按照意义来划分,照应可分为人称照应、指示照应和比较照应。

★人称照应人称照应是通过人称代词(he、she、they、him、her、them等)、所属限定词(your、his、her、their等)和所属代词(mine、his、hers、theirs等)来实现的。

●例Unless I have to be out of town, each week I take my mother to do her shopping and visit the doctor, providing pany and transportation. During the week, however, she likes to go to a nearby store to buy some small things she needs.(浙江2021完形填空)在这个例子中,she指代上文中的my mother,与其形成照应关系。

★指示照应用于指示照应的词分为选择性名词性指示词(this、that、these、those)、定冠词the、指示性副词(here、there、now、then)。

名词性指示词就其所指的时间和空间概念来说,this和these近一些; that和those远一些;而定冠词the本身没有词义,但当它与其它词语连用时,便有了指定作用。

●例Imagine having the opportunity to sing together with hundreds of other people while you are at home alone. You can do this in a virtual choir.(人教必修二Unit 5)在这个例子中,this指代上文中的sing together with hundreds of other people while you are at home alone,与其形成照应关系。

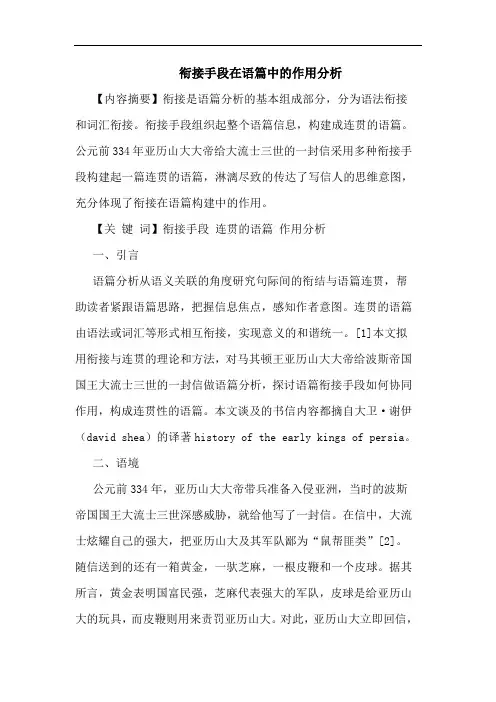

衔接手段在语篇中的作用分析【内容摘要】衔接是语篇分析的基本组成部分,分为语法衔接和词汇衔接。

衔接手段组织起整个语篇信息,构建成连贯的语篇。

公元前334年亚历山大大帝给大流士三世的一封信采用多种衔接手段构建起一篇连贯的语篇,淋漓尽致的传达了写信人的思维意图,充分体现了衔接在语篇构建中的作用。

【关键词】衔接手段连贯的语篇作用分析一、引言语篇分析从语义关联的角度研究句际间的衔结与语篇连贯,帮助读者紧跟语篇思路,把握信息焦点,感知作者意图。

连贯的语篇由语法或词汇等形式相互衔接,实现意义的和谐统一。

[1]本文拟用衔接与连贯的理论和方法,对马其顿王亚历山大大帝给波斯帝国国王大流士三世的一封信做语篇分析,探讨语篇衔接手段如何协同作用,构成连贯性的语篇。

本文谈及的书信内容都摘自大卫·谢伊(david shea)的译著history of the early kings of persia。

二、语境公元前334年,亚历山大大帝带兵准备入侵亚洲,当时的波斯帝国国王大流士三世深感威胁,就给他写了一封信。

在信中,大流士炫耀自己的强大,把亚历山大及其军队鄙为“鼠帮匪类”[2]。

随信送到的还有一箱黄金,一驮芝麻,一根皮鞭和一个皮球。

据其所言,黄金表明国富民强,芝麻代表强大的军队,皮球是给亚历山大的玩具,而皮鞭则用来责罚亚历山大。

对此,亚历山大立即回信,对大流士竭尽挖苦,表明了自己的决心和意志。

此信立意突出,言词犀利,思维连贯,一个雄心壮志,信心十足的君王跃然纸上。

由于言语交际活动离不开语境,在分析这封信的衔接手段之前有必要简析其语境。

“语境是指言语活动在一定的时间和空间里所处的境况”,包括言语性语境和非言语性语境[3]。

语篇与语境相辅相成,语篇产生于语境,其含义依赖于语境,又是语境的重要组成部分,一定的语境影响语篇的结构设计、选词用句。

具体分析起来,这封信的非言语性语境要素主要包括交际事件(回信表明心迹)、交际主题(宣布会继续征战亚洲)、交际目的(回击侮辱,表达称霸世界的野心)、交际事件参与者(写信人,收信人,二者均为统领军队的君王)、交际背景(信件双方争夺世界霸权,亚历山大大帝进攻,大流士防守)。

语篇分析的基本内容语篇分析包括以下几点:1、衔接手段:常见手段有:1)语法手段(照应、替代、省略等)和词汇手段(复现关系、同现关系等)的使用都可以表现结构上的粘着性,即结构上的衔接。

衔接是语篇的有形网络,或称为形连(cohesion)。

2、连贯(connection)指的是语篇中语义的关联连贯存在于语篇的底层,通过逻辑推理来打到语义连接,它是语篇的无形网络,或称为意连或连贯性(coherence)3、影响意连的几种因素:语篇中句子的排列会影响到句与句之间在语义上的连贯,句子的排列如果违反逻辑那就会影响到语篇的连贯性。

语义连贯是个十分复杂的问题,有时语篇的连贯取决于说话的前提和发话者与受话者双方的共有知识。

在有些现代小说中,有些句子的排列不符合逻辑这主要是为了表示人物的潜意识活动,展现人物的心理结构。

而诗篇的连贯性主要依靠读者的联想和想象。

编辑本段语篇分析与语境语篇与语境的关系体现在以下几点:1、语篇的含义主要依赖于语境。

语篇与语境相互依存、相辅相成。

语篇产生于语境,也是语境组成的部分。

2、语言性语境与非语言性语境:前者通常指的是上下文。

后者通常是指话段或句子的意义所反映的外部世界的特征。

非语言性语境有时可以告诉我们句子所陈述的内容是哪一种言外之力(illocutionary force).如:I warn you that I will tell everything to your boss. 此句不是说了就完了,而是在说的过程中就实施了警告,这种言外之力可以说是允诺、也可以是预言。

因此,要研究用来交际的一句话或动作,就必须从以下几个方面来考虑问题:这句话(动作)是谁,在何时,何地,何种场合发出的?交际双方的关系如何?说出这句话(做出这个动作)之前发生了什么事情?交际的双方期待着什么?当时双方的心境如何?发话人说这句话的目的和动机是什么?受话者的感受和反应如何?等等。

语篇的指向性(textual orientation)包括了上述四个部分(时间、地点、场合和交际双方的关系)当语篇的指向性不明确时,就需要受话人或读者去想象、去联想,然而,由于读者对事物的接受能力存在差异,生活阅历不尽一致,想象力的强弱不一,学养的高低也不同,对语篇的指向性理解和感受各不相同。

[收稿日期]2003203208[作者简介]唐静(1968-),女,河南安阳人,安阳大学外语系讲师,从事英语教学研究。

汉英双语中语篇衔接手段的对比唐 静(安阳大学外语系,河南安阳455000) [摘 要]本文对汉英语篇的部分衔接手段进行了比较分析,发现这些衔接手段在两种语言的实际使用中各有所偏重。

汉语常用原词复现和省略,而英语则采用照应和替代。

[关键词]照应;替代;省略;原词复现[中图分类号]H315 [文献标识码]A [文章编号]167125330(2003)0320084202 语篇指不完全受句子语法约束的在一定语境下表示完整语义的自然语言。

它具有形式和逻辑语义的一致性。

语篇并非是互不相关的句子的简单堆积,而是一些意义相联系的句子为达到一定交际目的,通过各种衔接手段(C o 2hesive devices )而实现的有机结合。

因此,衔接手段自然成为篇章研究的重要对象之一。

Halliday &Hasan 在C ohesion in English 中,将英语的衔接手段分成五大类:照应、替代、省略、连接词语及词义衔接。

虽然汉英的语篇衔接手段都可粗略划分为以上五种,但在具体运用上二者却各具特点。

本文主要从照应、替代、接手段进行对比分析。

一、照应(reference )照应指用代词等语法手段来表示语义关系,通过照应别的词项来说明信息。

可分为人称照应、指示照应和比较照应。

11人称照应英语是通过人称代词、所属限定词和所属代词来实现的,汉语中也是运用人称代词如“他”“它”等。

为使篇章连贯,汉语中广泛采用的一个衔接手段就是把原词重复一下,而英语则大量运用照应,用代词替代原词。

如:(1)那年冬天,祖母死了,父亲的差使也交卸了,正是祸不单行的日子,我从北京到徐州,打算跟着父亲奔丧回家。

到徐州见着父亲,看见满院狼藉的东西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼泪。

父亲说:“事已如此,不必难过,好在天无绝人之路!”cf.In that winter ,my grandma died and my father lost his job.I left Beijing for Xuzhou to join him in hastening home to at 2tend my grandma ’s funeral.When I met him in Xuzhou ,the sight of the dis orderly mess in our courtyard and the thought of my grandma started tears trickling down my cheeks ,He said ,”N ow that things have come to such a mass ,it ’s no use crying.F ortu 2nately ,Heaven always leaves one a way out.” 《背影》及其英译文(参见张培基,1994)译文仅在第一句使用了名词my father ,接下来的几句都用he 和him 来代替,而原文却4处都用“父亲”,一处也未用代词。

英汉语篇衔接手段比较referencesubstitutionHalliday &Hasan {ellipsisCohesion In English conjunctionlexical cohesionphoricity从语用功能的角度照应分为两种:外指(exophora)和内指(endophora)。

外指照应指的是语篇中某个成分的参照点不在语篇本身内部,而是存在于语境中。

内指照应指的是语言成分的参照点存在于语篇上下文中。

Halliday and Hasan(1976:33)指出,无论是外指照应还是内指照应,其所指对象必须是可以识别的。

照应的衔接例l “I can lick you!”“I’d like t o see you try it.”“Well, I can do it.”“No,you can’t, either.”(Mark Twain, The Adventures Of Tom Sawyer)例2 “整整三十万!再多,我们不干;再少,他们也不干。

”(茅盾:《子夜》)英汉照应对比与翻译I. Personal reference人称照应II. Demonstrative reference指示照应III. Comparison reference 比较照应I. Personal referenceendophoric(anaphora, cataphora) and exophoric英语和汉语有各自的人称照应系,二者主要差异表现在以下几个方面:1)英汉人称代词在表达和形态上不同。

2)汉语中没有反身代词。

3)汉语中没有关系代词。

例3 I began to wonder what God thought about Westley,who certainly hadn’t seen Jesus either,but who was now sitting proudly on the platform,……(Langston Hughes:Salvation) 译文:我开始纳闷,上帝究竟对弗斯特利怎么想呢? 他根本没看见耶酥,可他却洋洋得意地坐在教坛上。

……(刘士聪译《拯救》)4) 英语中的人称照应在汉语语篇中常表现为词汇衔接.例4 My uncle made a great effort to control himself……“He was the only brother that I ever had,”he added, but with no heart in his voice.Then he picked up his spoon and started eating again, but he was still shaking.(Kidnapped,P.44).译文:我伯伯费了很大的劲才控制住(他)自己。

“他是我生来唯一的弟弟,”他又说。

但是(他的)语调中却没有一点儿(他的)感情。

接着,他拿起(他的)勺子继续吃,仍旧在发抖。

(二)指示照应(Demonstrative reference)指示照应指说话人通过指明事物在时间和空间上的远近(proximity)来确定所指对象。

在英语中主要由指示代词、指示性副词、冠词以及相应的限定词如:this和that,here 和there,now和then以及the等来体现。

这些词语都含有时空概念。

但其所指的时空上的远近却是以会话参与者所在时间和空间的位置作为参照点的。

汉语语篇中的指示照应主要由“这”和“那”以及其派生的词语(如:这时/那时,这里/那里等)来体现的,这些词可以指时间和空间,以会话参与者所在的位置和时间作为参照点。

“这”指近,“那”指远。

在这一点上。

英汉指示照应并没有什么差异。

英汉语篇在指示照应方面的差异主要体现在指示词在指称功能上的不同。

由于汉语中的指示词主要由“这”和“那”构成,所以我们下面对“这/那”与英语“this/that”在指称功能上的差异作一分析对比。

在用于外指照应时,this/that与“这/那”,在其所指的时空概念上并无多大差异,但用于内照应时,两者所表现出的情况则较为复杂。

1)在汉语语篇中,“这”和“那”在表达时空距离时往往受会话参与者心理活动或视觉的影响,所以有时并不是对事物的客观描述。

而英语中this/that表达的时空概念较接近实际的远近距离。

2)当发话者指称上文的陈述时,汉语一般用“这”,而英语一般用“that'’。

如:例5 No,whatever it might once have been,she could not believe it such at present.His affection was all her own. She could not be deceived in that.(Jane Austen,Sense and Sensibility) 译文:不,无论情况曾经是怎样的,埃莉诺也不能相信现在是这样。

爱德华的爱情都是属于她自己的。

在这一点上,她不会受欺骗。

(吴力励译《理智与情感》)3) 英语中,“这”大部分为下指,“那”主要用作回指指称。

如:例6 But what most troubled me was this: he would neither take his eyes off me nor look me straight in the face.(Kidnapped,P.24) 译文:不过最令我不安的是这个:他老盯住我,却从不用正眼看我。

例7 The darkness,after the flash,seemed even darker. And that was not all: I had disturbed a mass of bats in the top part of the tower, and the horrible creatures flew down and beat against my face and body.(Kidnapped,P.52—53) 译文:黑洞洞的四周,在闪电之后,显得更黑了。

不光是那样黑了;我还惊动了那塔楼顶部大群的蝙蝠,这些可怕的动物冲我的脸部和身子。

(三) 比较照应(Comparison reference)比较照应指通过形容词和副词的比较等级形式以及其它一些有比较意义的词语表示的照应关系。

下面我们将按照分类对英汉比较照应进行分析对比。

1)在表达一般比较时,英语常用same, so, equal, such, similar(1y), different(1y), identical(ly), other, otherwise等词语;汉语常用的词语有:同样(的)、相同(的)、同等(的)、类似的、其他/它的、不同(的)、别的,等等。

2)在表达特殊比较时,英语主要借助于形容词或副词的比较级形式。

而汉语的形容词、副词没有比较级形式,只能通过词汇(如:更、更加、再、比较、这么、等等)或语法手段来表达。

这正是英汉两种语言在比较照应上的最大差异。

如:例8 那蹲着的黑影……一面抱怨着天气:“真冷呀,……先生,你说是不是?”看见他并不是个讨厌的老头子,便也高兴地说道:“乡下怕更要冷些吧?”(艾芜:《冬夜》)“It’s really cold here.” he complained. “…what do you think, sir?” Seeing that he was not too nasty an old man, I readily responded: “I t must be colder in the country, I’m afraid.”(刘士聪译Winter Night)其它三种语法衔接手段①替代(substitution)指的是用替代形式(pro-form)去替代上下文所出现的词语。

主要有名词性替代(nominal substitution);动词性替代(verbal substitution);分句性替代(clausal substitution).②省略(ellipsis) 省略可看作是一种特殊的替代——零替代(substitution by zero)。

省略也可分为三类:名词性省略(nominal ellipsis);动词性省略(verbal ellipsis);分句性省略(clausal ellipsis)。

Why so often the coarse appropriates the fine thus, the wrong man the woman, the wrong woman the man?为什么常常是粗野的占有了精致的?为什么男人能占有他不应占有的女人,女人能占有她不应占有的男人?Histories make man wise, poems witty, mathematics subtle, natural philosophy deep; morality grave’ logic and rhetoric able to contend.历史使人聪明;诗歌使人灵巧;数学使人精细;自然哲学使人深沉;伦理使人庄重; 逻辑和修辞使人善辩。

③连接(conjunction)是通过连接性词语的使用,使人们了解句子之间的语义联系,甚至经前句从逻辑上预见后续句的语义。

Halliday认为,连接表达了加合、转折、因果和时间等四种关系。

如:我小时候住在农村,终日与狗为伍,一点叶没有感觉到狗这种东西又什么希奇的地方。

但是狗却给我留下了极其深刻的印象。

When I lived in the countryside as a small child, there were dogs all around, and so I got quite accustomed to them, never thinking of them as anything out of the common. Nevertheless, they have since left a most deep impression on me.词汇衔接词汇衔接手段,可分为复现关系(reiteration)和同现关系(collocation)。

一、复现关系复现关系(reiteration)是指某一词以原词、同义词、近义词、上下义词概括词的形式出现在语篇中。

语篇中的句子通过这种复现关系达到相互衔接联句成篇的效果。

1.原词重复如:You ask,what is our aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs ——victory in spite of all terrors——victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no survival.2.同义词近义词复现如:We tend to think of a language as somehow“put together”and that to know something of how it “works”, we have to“take it apart.”Professionals find it useful and convenient to try to understand the nature of language by unraveling it, dissembling it. We break language down in order to build it up, and we call the resultant debris“building blocks”再如:The man who…will not suffer from the fear of death, since the things he cares for will continue. And if, with the decay of vitality, weariness increases, the thought of rest willbe not unwelcome. I should wish to die while still at work, knowing that others will carry on what I can no longer do…3.上下义词复现上下义关系的主要意义为“内包”,即意义概括的词内包意义更为确定的词。