4 汉英语篇衔接手段和连贯手段的对比

- 格式:ppt

- 大小:262.00 KB

- 文档页数:32

语篇翻译中英汉词汇衔接手段对比分析衔接是语篇连贯的重要内容,连贯的构建离不开衔接机制。

在所有衔接机制中,词汇衔接是衔接中最突出、最重要的形式。

英汉语篇中的词汇衔接手段大体相同,两者又有差异,在词汇重复上尤为明显。

英语语篇中不会过分地使用某一词汇,较多地使用同义词、近义词等其它衔接手段。

汉语中倾向使用重复手段,特别是原词重复。

英语语篇中上下义词汇项经常出现在同义语篇中,形成连贯的衔接。

它们各自的类属关系,表明各自的层次和语义;汉语由于其衔接的内隐性特点,这种上下义词汇衔接关系不如英语明显。

正确认识英汉语篇的词汇衔接手段,对翻译实践有着重要的现实意义和教学价值。

标签:连贯衔接衔接手段词汇衔接衔接是语篇产生的必要条件,是构成语篇的重要成分。

Hoey(2000)认为词汇是衔接中最突出、最重要的形式,占篇章衔接的40%。

英汉语篇分析中,应考虑词汇衔接手段的重要性。

英汉词汇衔接手段有很多共同之处,又存有各自的特点。

正确认识英汉语篇的词汇衔接手段,对翻译实践有着重要的现实意义和教学价值。

一、英汉语篇词汇衔接对比的理论框架(一)衔接与连贯(Cohesion and Coherence)连贯与衔接是语篇分析领域的两个基本观念。

连贯的研究起步较早,随着现代语言学而产生(苗兴伟,2004)。

一般认为,Halliday和Hasan(1976)的《英语中的衔接》一书的出版标志着衔接理论的创立。

在国内关于连贯和衔接的研究起步较晚。

胡壮麟(1994)的《语篇的衔接与连贯》一书推动了国内该领域的研究。

而张德禄也从衔接力、衔接机制、衔接形式和意义等方面深入探讨了语篇的衔接功能,对于衔接理论的发展有重要意义。

在语篇分析时,有必要区分连贯与衔接这两个概念(Hoey,2000;Halliday & Hasan,1985;胡壮麟,1994;张德禄,2001)。

衔接通过语言的形式特征,即特定的语法结构和成分排列顺序等来组织概念意义和人际意义,所以它是由比较具体和直接的形式特征来体现的(张德禄,2004)。

英汉语篇连贯手段对比与对英文写作的启示英汉语篇的连贯手段有很多相似之处,例如使用过渡词、标点符号和逻辑连接词等。

然而,在某些方面,英文和中文的连贯手段也存在差异。

以下是一些常见的连贯手段对比以及对英文写作的启示。

1. 使用连接词英文中连接词的使用相对频繁,特别是在句子之间。

例如,因为、然而、所以、但是、同时等。

这些连接词可以将不同句子之间的关系更清晰地表达出来,使文章更具连贯性。

而中文则相对较少使用连接词,一般通过语序和上下文来表达不同句子之间的关系。

启示:在英文写作中,需要更加注重使用连接词来使文章更加连贯,而不是仅仅依靠语序和上下文。

2. 使用代词在英文中,使用代词可以帮助避免重复性和啰嗦性的问题,也能使文章更具连贯性。

而在中文中,代词的使用相对较少,往往会重复使用同一名称,以便更清晰地表达思想。

启示:在英文写作中,需要注重使用代词来避免重复性和啰嗦性,并使文章更加连贯。

3. 使用标点符号标点符号是一种表达语气、分割句子和段落的重要手段。

英文中常用的标点符号包括句号、逗号、分号、冒号、破折号等,而中文中则常用的标点符号包括句号、逗号、顿号、问号、感叹号等。

虽然两种语言使用的标点符号有所不同,但它们的作用和作用方式都是相似的,都是为了表达语气和分割句子和段落。

启示:在英文写作中,需要正确地使用标点符号来帮助表达语气和分割句子和段落,从而使文章更加连贯。

4. 使用过渡词过渡词是英文写作中非常重要的连贯手段。

这些词汇包括转折词、补充词、并列词、归纳词等,它们可以使文章的逻辑更加清晰,使文章更具连贯性。

在中文中,使用过渡词的频率相对较低,因为中文语言本身比英文更倾向于使用词语的语义关系来表达文章的逻辑。

启示:在英文写作中需要注重使用过渡词来帮助表达文章的逻辑关系,使文章更加连贯和易于理解。

5. 使用段落结构段落结构是英文写作中非常重要的连贯手段之一。

一个好的段落结构可以使文章更具连贯性和逻辑性。

在中文中,段落结构同样重要,但段落的长度和结构可能会有所不同。

语篇衔接手段之指称衔接的英汉对比研究Introduction语篇衔接技巧是语言表达中必不可少的技巧,它可以让文章的文本结构变得更加紧凑,跨越不同的段落进行的句子也能更加自然地连贯起来。

指称衔接是语篇衔接中重要的一种手法,其在英文和汉语中都被广泛使用。

本文将会分析英汉语言中指称衔接的异同点,探讨其背后的文化和思维模式。

指称衔接在英汉语言中的应用指称衔接是指通过引用代词、名词等特定的词语来维持语言表达的连贯性。

在英语中,人称代词“he”、“she”、“it”、“they”等被广泛使用,以避免重复使用相同的语言表达。

例如:1. John is going to Paris. He is going to see the Eiffel Tower.2. My car is having some engine problems. It needs to be repaired.另一方面,在汉语中,人称代词的使用并不十分频繁,而是使用诸如“这位”、“那个”、“他/她”、“它”等短语来达到指称衔接的目的。

例如:1. 李先生是我们公司的老客户,这位先生在投资方面很有经验。

2. 我的手机出了点问题,这个手机需要维修。

从这些例子中可以看出,英汉两国在指称衔接方面存在着不同之处。

在英语中,人称代词的使用非常普遍,这与英语的文化及表达习惯密切相关。

在一些情境中,人称代词能够让语言表达更加简洁明了。

但是,在汉语中,则更倾向于使用特定的词语来达到指称的目的。

这种不经常使用人称代词的表达方式,表明了汉语文化中更加强调礼节和尊重的文化价值观。

跨文化中指称衔接的差异以上两个例子展示了英语和汉语中指称衔接的应用差异,这两种不同的表达方式在不同的文化背景中都有其根源。

英语和汉语通过各自独特的指称衔接方式共同反映了不同的文化价值观和思维模式。

英语在追求表达简洁、直接和精确方面取得了很高的成就。

在英国和美国这样的国家,时间非常珍贵。

人们追求效率,追求快速的阅读和交流方式。

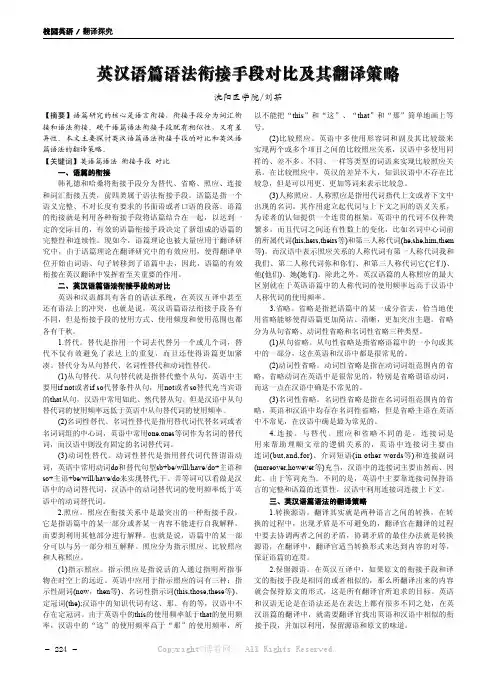

- 224 -校园英语 /英汉语篇语法衔接手段对比及其翻译策略沈阳医学院/刘茹【摘要】语篇研究的核心是语言衔接,衔接手段分为词汇衔接和语法衔接。

硬干语篇语法衔接手段既有相似性,又有差异性。

本文主要探讨英汉语篇语法衔接手段的对比和英汉语篇语法的翻译策略。

【关键词】英语篇语法 衔接手段 对比一、语篇的衔接韩礼德和哈桑将衔接手段分为替代、省略、照应、连接和词汇衔接五类,前四类属于语法衔接手段。

语篇是指一个语义完整、不对长度有要求的书面语或者口语的段落。

语篇的衔接就是利用各种衔接手段将语篇结合在一起,以达到一定的交际目的,有效的语篇衔接手段决定了新组成的语篇的完整性和连续性。

现如今,语篇理论也被大量应用于翻译研究中,由于语篇理论在翻译研究中的有效应用,使得翻译单位开始由词语、句子转移到了语篇中去,因此,语篇的有效衔接在英汉翻译中发挥着至关重要的作用。

二、英汉语篇语法衔接手段的对比英语和汉语都具有各自的语法系统,在英汉互译中甚至还有语法上的冲突,也就是说,英汉语篇语法衔接手段各有不同,但是衔接手段的使用方式、使用频度和使用范围也都各有千秋。

1.替代。

替代是指用一个词去代替另一个或几个词,替代不仅有效避免了表达上的重复,而且还使得语篇更加紧凑。

替代分为从句替代、名词性替代和动词性替代。

(1)从句替代。

从句替代就是指替代整个从句,英语中主要用if not 或者if so 代替条件从句,用not 或者so 替代充当宾语的that 从句,汉语中常用如此、然代替从句。

但是汉语中从句替代词的使用频率远低于英语中从句替代词的使用频率。

(2)名词性替代。

名词性替代是指用替代词代替名词或者名词词组的中心词,英语中常用one,ones 等词作为名词的替代词,而汉语中则没有固定的名词替代词。

(3)动词性替代。

动词性替代是指用替代词代替谓语动词,英语中常用动词do 和替代句型sb+be/will/have/do+主语和so+主语+be/will/have/do 来实现替代,干、弄等词可以看做是汉语中的动词替代词,汉语中的动词替代词的使用频率低于英语中的动词替代词。

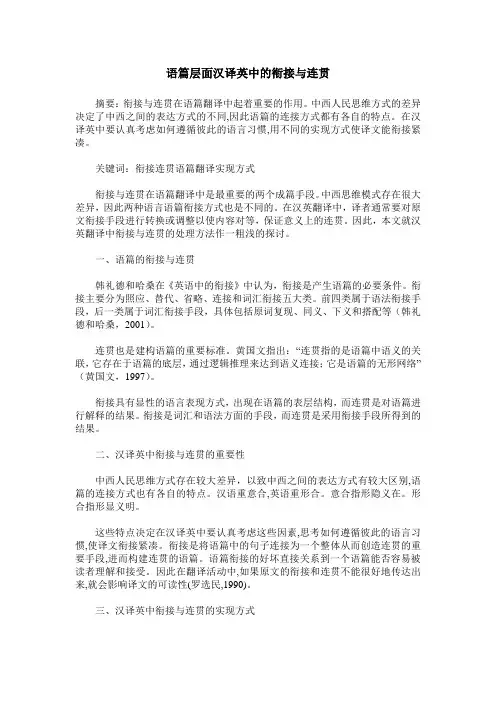

语篇层面汉译英中的衔接与连贯摘要:衔接与连贯在语篇翻译中起着重要的作用。

中西人民思维方式的差异决定了中西之间的表达方式的不同,因此语篇的连接方式都有各自的特点。

在汉译英中要认真考虑如何遵循彼此的语言习惯,用不同的实现方式使译文能衔接紧凑。

关键词:衔接连贯语篇翻译实现方式衔接与连贯在语篇翻译中是最重要的两个成篇手段。

中西思维模式存在很大差异,因此两种语言语篇衔接方式也是不同的。

在汉英翻译中,译者通常要对原文衔接手段进行转换或调整以使内容对等,保证意义上的连贯。

因此,本文就汉英翻译中衔接与连贯的处理方法作一粗浅的探讨。

一、语篇的衔接与连贯韩礼德和哈桑在《英语中的衔接》中认为,衔接是产生语篇的必要条件。

衔接主要分为照应、替代、省略、连接和词汇衔接五大类。

前四类属于语法衔接手段,后一类属于词汇衔接手段,具体包括原词复现、同义、下义和搭配等(韩礼德和哈桑,2001)。

连贯也是建构语篇的重要标准。

黄国文指出:“连贯指的是语篇中语义的关联,它存在于语篇的底层,通过逻辑推理来达到语义连接;它是语篇的无形网络”(黄国文,1997)。

衔接具有显性的语言表现方式,出现在语篇的表层结构,而连贯是对语篇进行解释的结果。

衔接是词汇和语法方面的手段,而连贯是采用衔接手段所得到的结果。

二、汉译英中衔接与连贯的重要性中西人民思维方式存在较大差异,以致中西之间的表达方式有较大区别,语篇的连接方式也有各自的特点。

汉语重意合,英语重形合。

意合指形隐义在。

形合指形显义明。

这些特点决定在汉译英中要认真考虑这些因素,思考如何遵循彼此的语言习惯,使译文衔接紧凑。

衔接是将语篇中的句子连接为一个整体从而创造连贯的重要手段,进而构建连贯的语篇。

语篇衔接的好坏直接关系到一个语篇能否容易被读者理解和接受。

因此在翻译活动中,如果原文的衔接和连贯不能很好地传达出来,就会影响译文的可读性(罗选民,1990)。

三、汉译英中衔接与连贯的实现方式下面仅就笔者的一点体会来试探讨以下几种实现方式:1.保留源语的衔接与连贯在汉英翻译中,若目的语语言条件许可,翻译能既保持源语的内容,又保持原文的形式是非常必要的。

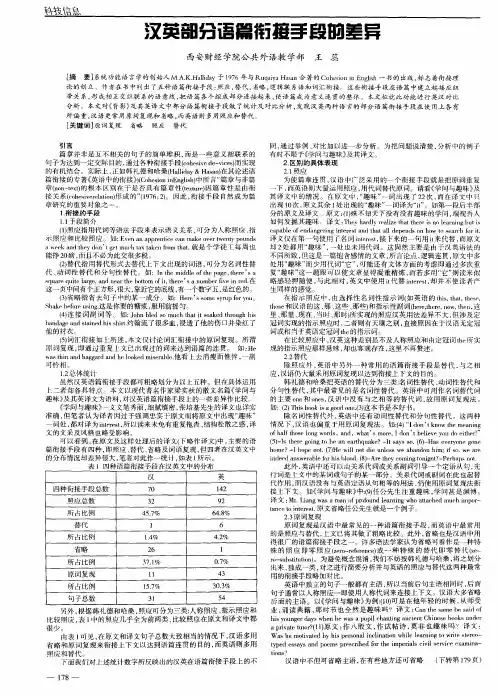

语言应用研究odern chinese2011.05一、引言语篇(text或discourse是自然语言语义上的一个统一体,是“任何不完全受句子语法约束的、在一定语境下表示完整语义的自然语言”(胡壮麟,1994。

语篇并非是互不相关的句子的简单堆积,而是一些意义相联系的句子为达到一定交际目的,通过各种衔接手段(Cohesive devices而实现的有机结合。

根据Halliday & Hasan (1976的观点,衔接手段分为照应(reference、省略(e l l i p s i s、替代(s u b s t i t u t i o n、连接(conjunction和词汇衔接等五大类。

其中前四类属于语法衔接手段(grammatical cohesion,后一类属于词汇衔接手段。

衔接是语篇的基本特征,普遍存在于汉英语言中。

但是,在具体使用特定衔接方式的倾向性和频率上,两种语言表现出了较大差异。

英汉语语篇的不同,及其使用不同的衔接手段已为国内学者所关注。

左岩(1995认为汉语更常用原词复现和省略,而英语则多用照应和替代。

王玉英、张莲(2006认为,英语语篇的衔接倾向于依赖语言形式来实现,而汉语语篇的衔接则多通过语义关系。

我们认为,研究汉译英中衔接手段的运用有助于对英汉语特点的认识和衔接手段的理解,从而在翻译中得以提高译文质量。

本文用韩礼德和哈桑的衔接手段分类法,以朱自清的散文《背影》及其英译文为语料,对衔接手段及其处理进行分析。

二、汉英语篇衔接手段主要差异(一语法衔接方面的差异在语法衔接方面,汉英语的差异主要体现为汉语的衔接趋于隐性,而英语的衔接则具有显性的特征。

汉语在语篇构建时,更加关注的是隐性衔接,以意统形,少用甚至不用形式手段,靠词语与句子本身意义上的连贯与逻辑顺词,明显地标明词语之间或小句之间的语法关系。

汉英语的这一不同特性通过译文对比可以看得一清二楚。

例如: 知彼知己,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼不知己,没战必殆。

英汉语篇中的照应衔接手段差异分析

英语篇章的衔接手段主要有:连词、从句、因果关系、比喻、转折、举例等。

而汉语篇章的衔接手段则有:连词、从句、比喻、因果关系、转折、借代、拟人等。

从衔接手段来看,英语篇章更倾向于使用连词、从句和因果关系来衔接,而汉语篇章则更倾向于使用比喻、转折、借代和拟人等手段来衔接。

英语篇章中,连词可以帮助作者表达出自己的思想,从句可以帮助作者把文章的内容衔接起来,而因果关系则可以帮助作者把文章的内容紧密结合起来。

汉语篇章中,比喻可以帮助作者表达出自己的思想,转折可以帮助作者把文章的内容衔接起来,而借代和拟人则可以帮助作者把文章的内容更加生动形象地表达出来。

总的来说,英语篇章中更多地使用连词、从句和因果关系来衔接,而汉语篇章则更多地使用比喻、转折、借代和拟人等手段来衔接。

汉英语篇衔接⼿段对⽐研究2019-10-01摘要:汉英两种语⾔虽然各⾃有其不同的思维模式、语⾔结构和写作⽅式,但⽆论⼝头还是书⾯交流都必须衔接合理、符合逻辑、语义连贯。

对⽐研究两种语⾔的衔接⼿段可以有效地对英汉语篇章结构进⾏系统性认识,从⽽更深刻地理解和领会语篇所要传达的信息和意思。

此外,此类分析对汉英阅读教学有着重要的实践指导意义。

关键词:衔接⼿段连贯汉英语篇1. 引⾔不同语⾔的词语和词组的组合遵循不同的规则。

或许更重要的是,思想的表述⽅式会因语⾔的差异⽽不同。

尽管英汉两种语⾔有其各⾃不同的思维模式、语⾔结构和写作⽅式,但有⼀点是相同的,即⽆论写或说两者都要求衔接。

衔接是语篇中⼀个成分与另⼀个可以与之相互解释的成分之间的关系。

当语篇中⼀个成分的含义依赖于另⼀个成分的解释时,便产⽣了衔接关系。

衔接与词素、单词、词组、⼩句、句⼦等概念不同。

衔接主要从语义上来分析语⾔。

⽽后⾯这些主要从语法词汇上来分析语⾔。

由于衔接是实现连贯的⾮常重要的⼿段,对⽐研究英汉语篇的衔接能够有效地对英汉语篇章结构进⾏系统性认识,从⽽更深刻地理解和领会语篇所要传达的信息和意思。

2. 衔接(cohesion)和连贯(coherence)语篇⽆论是⼝头表达,还是书⾯表达,都必须衔接合理,符合逻辑,语义连贯。

衔接和连贯都属于韩礼德功能语法中的语篇纯理功能,有很强的实⽤性和实践性。

我们在谈到语篇中的衔接现象时常常会涉及“连贯”(coherence)。

其实,衔接和连贯是两个不同的概念。

简单地说,衔接是语篇现象,指的是发话者⽤来表⽰经验和⼈际⽅⾯语⾔连贯的语法⼿段;⽽连贯是⼼理现象,它存在于发话者的头脑中,⽆法在语篇层⾯上找到线索。

有⼈认为,衔接是语篇的有形⽹络,⽽连贯是语篇整体意义的⽆形框架。

(《功能语法⼊门》黄国⽂导读)连贯不但要依靠语篇表层结构中各个句⼦之间的衔接,⽽且要符合语义、语⽤和认知原则。

语篇正是通过衔接⼿段(cohesive devices)才实现了它的连贯性(cohence)。

中英文语篇连接手段的异同

在一些差异,这些差异主要体现在词汇、语法和语篇结构等方面。

首先,中英文的词汇连接手段存在差异。

中文词汇的连接主要依靠语境和语义关系来实现,而英文词汇的连接则更多地依赖于词汇本身的形态变化和语法结构。

例如,中文中的“花开富贵”,其中的“花”和“富贵”之间并没有明确的词汇连接标志,但是通过语境和语义的连贯性,我们可以理解其含义。

而英文中则会使用“开花”的形态变化或者使用连词“and”来明确表达这种关系。

其次,中英文的语法连接手段也存在差异。

中文的语法结构比较灵活,常常使用短句和意群来表达意思,而英文则更加注重句子结构和时态等的变化。

例如,中文可能会使用“虽然……但是……”的结构来表示转折关系,而英文则可能会使用“although”或者“though”等连接词来实现这种关系。

最后,中英文的语篇结构也存在差异。

中文的语篇结构通常比较松散,常常使用自然段来表达意思,而英文则更加注重段落和主题的连贯性。

例如,中文可能会使用多个自然段来表达不同的意思,而英文则会将相关的信息组织在同一个段落中,使得文章更加紧凑。

总的来说,中英文语篇连接手段的异同主要表现在词汇、语法和语篇结构等方面。

这些差异反映了中英文作为不同语言的特性和文化背景的差异。

因此,在进行中英文翻译和写作时,我们需要充分考虑这些差异,以便更好地实现中英文之间的转换和交流。

英汉语言差异探源语言是文化的载体, 不同的文化背景在语言中自然有其反映, 在英汉翻译中必须尽量淡化和合理消除文化差异.在学习英语过程中应重视对西方民俗、文化背景及惯用语的掌握.语言是文化的重要组成部分,语言又是人类交流最重要的形式之一, 由于文化具有鲜明的民族性,亦即文化个性,不同的文化氛围自然会呈现不同的文化形态.而这种文化差异(cultural differences)反映到语言层面上,则表现为语言差异.因此学习外语实际上是一个既学这门语言, 又学该语言所蕴涵的文化背景的过程.中国与其它英语国家在文化习俗和生活习惯上的差异成了语言交流过程中极大的障碍.表达语言意思,离不开语言交流.而翻译则是人类语言交流(language communication)的重要组成部分, 也是使用不同语言的民族、国家之间互相交流、互相沟通、互相学习不可缺少的手段.在翻译过程中, 要准确将语言意思表达出来,离不开理解和认识该语句所产生的特定的文化背景和生活习俗.所谓译事之难, 难就难在处理一些涉及到文化意蕴、民族习俗、语言惯用法等的语言差异上.不同文化生活所产生的词汇差异语言是文化中一个颇为特殊的组成部分.它是整个文化的基础,是文化的现实载体.正是通过语言,文化才得以保存和继承.语言直接反映一种文化的现实,它"忠实地反映了一个民族的全部历史文化,忠实地反映了它的各种游戏和娱乐,各种信仰和偏见".不同的民族有着各自的历史进程.在历史的长河中,不同的传统习俗、文化渊源、地域时空和宗教信仰给其民族语言留下的文化烙印是独特而深刻的.(一) 生活经验人们生活在不同的客观环境中, 有着不同的生活习惯,接触不同的事物.这样, 不同语言中就存在语言上的空缺现象.例如:汉语中的"炕"、"旗袍"、"中山装"、"麻将"、"二胡"等在英语中都属词汇空缺.而英语中的"tank","jacket","bus","nicotine"等在汉语中都没有地道的对应词,只好按读音将其分别译为"坦克"、"夹克衫"、"巴士"、"尼古丁".再有,"cheesecake(奶酪蛋糕)", 在英语里,指女性健美照或美腿照,"beefcake(牛肉蛋糕)", 指男性健美照.但在汉语里,没有一个恰当的翻译.又如"American Dream"实指美国标榜的"立国精神、人人自由和机会均等";"lazy Susan(懒惰的苏珊)",指一种盛食品的自动转盘, 供顾客选用;"Merrywidows(快活寡妇)",指一种女子的紧束身衣.这些词都具有独特的英国文化背景,但在汉语中无法对等地表述.(二) 节日、庆典不同地域有不同的饮食、起居等文化活动,这主要体现在一些节日、庆典等喜庆活动中,如中国的"元霄"、"腊八粥"、"过年"、"爆竹"、"压岁钱"、"红娘"、"月下老"等都代表特殊的中国文化内涵.而英语中的"salad","coffee", "hamburger"等在汉语中也属空缺.只能取其读音借入.(三) 宗教信仰由于东方人大都信仰佛教或其它, 而西方人大都信仰基督教,这两种宗教的教义、礼仪等方面各不相同, 也造成了词汇上的空缺现象.如汉语中的"观音"、"玉帝"、"风水"、"土地庙"、"玉兔"、"青鸟"等均带有浓厚的汉文化宗教意识,外国人听起来也是云里雾里不知所云.而英语中的"love","God",也并不等于汉语中的"仁"、"上帝"等.(四) 传统习俗由于人们认识、审美习惯的不同,对客观事物各持己见, 那么也就对代表那些事物的语言赋予不同的意义.这属于词语之间的引申义、喻义空缺现象.如在中国,"山羊"被看作是一种老实的动物,如"替罪羊".而英语里"goat"却含有"色鬼、好色之徒"的意思;"杜鹃"是报春鸟,令人感到愉快, 可英语中的"Cuckoo"的含义却是指傻子;汉语中"喜鹊"象征有喜事, 而英语中的"magpie"则指"嘴碎的人"; 汉语中的"蝴蝶"和"鸳鸯"往往象征着"忠贞的爱情", 由此引起人们产生许多美好的联想, 如"梁山伯与祝英台"在海外就被译为"the butterfly lovers", 可英语中的"mandarinduck"却没有任何指含意义.(五)文化渊源首先,英汉两种语言赋予其数目词的社会文化内涵各不相同.中国传统文化认为,事物都是以一化为二、二化为四、四化为八的几何梯级的发展.因此,双数在汉语中蕴含有吉祥的文化涵义.从社会生活中追求好事成双,渴慕双喜临门, 到人际交往中送双份礼,生育风俗中坐双满月, 以至作为文学形式的对联,可以说无一不体现出中国人对双数情有独钟.如"四平八稳、四通八达、六六大顺、八面玲珑、十全十美"等.思维差异导致的语言构成的差异文化具有鲜明的民族性,即文化个性.不同的文化之间自然会呈现不同的文化形态.这种文化形态差异反映到语言层面上,则表现为语言差异.文化差异,究其本源,是由民族思维方式以及心理底层结构造成的.思维方式是一切文化的主体设计者和承担者.传统思维决定了传统文化.不同的传统思维方式反映了不同民族的思维特点和风格,形成了独特的民族文化.透过表层的语言差异深入到文化差异,进而深入到文化差异之源--思维方式及思维形象的研究,对解决翻译中的文化冲突有着极其重要的意义.因为思维方式往往决定一种语言的结构. 由于迥异的地理生存环境与生活生产方式以及人自身的生理差异,使得东西方人的思维方式及思维形象也有很大的差异. 总的说来,中国人偏重历史思维、空间思维、经验综合思维与意向性思维;西方人偏重超前思维、时间思维、理性分析思维与认知型思维.(一)历史思维与超前思维中国人比较偏重历史思维,西方人较偏重超前思维.在时间观念上,中国人传统上是面朝着过去站着,把已发生的事情看成在前面,而将要发生的事放在后面.所以有了陈子昂《登幽州台歌》中的"前不见古人,后不见来者"、《汉书·贾谊传》中的"前人栽树,后人乘凉"、《战国策·赵策》中的"前事不忘,后事之师",还有"惩前毖后"、"好戏还在后头"等.这些句子中的"前"均指过去,"后"均指未来.(二)空间思维与时间思维思维既具有空间性又具有时间性.中国人偏重空间思维,而西方人偏重时间思维.有过西方社会生活经历的人都认为西方人时间观念极强,就是这个原因.中国文化自始便注重群体关系.群体关系其实是一种空间关系,它着重处理人与人之间的空间定位,注重人与人、人与社会、人与天地之间的关系.其注重的是空间格局而不是单个的人,追求的是空间关系的稳定与和谐.西方文化中的"人人生而平等"所表现的是起点上的人与人之间的平等,而非终点上的平等,起点上的平等是一种时间上平等的体现.西方文化注重的是个人本位,是时间性而非空间性,所以西方的称谓简略笼统而含糊,它不注重上、下、左、右等人的空间关系的定位.如英语中的uncle相当于汉语中的叔、伯、姑父、舅等.在语言上,这种思维文化也体现出来了.汉语是一种空间性语言,它表现为对空间中显现事物的模拟,是以形象为主的,因而是一种形象语言.汉语中,句子的组合关系是一种空间聚合关系,更多地体现了一种非线性化特征,意义在空间网络中被决定,诗无标点,文不分段,条理隐蔽,整体决定部分,对整体了解越多,对个体也就了解越多.完整的意义由单个的词、子句、单层的意思构成,组成部分彼此空间位置不能调换,也就是语言学家们所说的重意合、以意统形、神聚形散的结构.没有表明时间的谓格,没有动词形态、助词形态的区别.而英语则是一种时间性的语言,因而英语是一种声音语言(字母语言),所有的声音语言都表现为一种时间性,即通过时间的延续来显示外在事物,属于时间定位(或叫形态定位).时间性语言是线性的,所表达的是结构上的横向关系,注重时间性,因而英语句子必须用明显的语法结构来表达现象与意义,强调词的形态.(三)经验综合思维与理性分析思维中国人的思维是感性的综合思维,而西方人是理性分析思维.经验综合的最终结果是把人和自然界(包括社会)看作一个有机整体,"天人合一"是这种思维的根本特点.中国哲学讲"阴阳一体",虽不否认对立,但较强调"统一"的方面.西方哲学讲"神凡两分",虽不否认统一的方面,但比较重视对立.这种差别正好表现了这两种不同的思维方式.中国人偏重整体与抽象,西方人偏重部分与具体;中国人偏于综合而西方人偏重分析.表现在语言层面上,汉语表示时间,排列顺序总是从大单位到小单位,而英语则是从小单位到大单位;汉语表示地点排列顺序是从大范围到小范围,英语则是从小范围到大范围;在人物介绍时,汉语常先列出头衔(整体)后点名(个体),从大到小逐次列出职务,强调整体,而英语是先公布名字(个体),然后从小到大讲出一连串的职务,强调个体.(四)意向性思维与认知型思维中国人偏重以自身为对象的意向性思维,而西方偏重以自然为对象的认知型思维.意向性思维是内向的、收缩的,强调主体,所以汉语线性延展极为有限,常常是逆性的(前面已指出);认知型思维是外向的、发散的、强调客体,所以英语极少逆性延伸扩展.因而语言学家王力先生说汉语是人治语,英语是法治语.汉语以主体为中心来表达主题与述题的关系,常常不表明主动或被动,突出主题而非主语,往往是主题与述题并列推进,因而多短句、简单句;主题习惯人称化,采用主动发出动作或有生命之物充任主语,因而多动词,倾向于动词化.英语往往采用不能主动发出动作或无生命事物的词语作主语,多被动句、长句、复合句;一个句子以一个动词为中心成直线型发展,因而多名词,倾向于名词化,多用介词、连词等虚词.结束语从目前翻译的文化观看来,翻译就是两种文化的交流.译者有必要将外域文化的特色与表达方式移植到本族语言文化中,介绍给本族语读者,丰富本族语言.这对本族语学者研究外域文化及外来文化因素在本族语言与文化中的影响与发展都是有积极作用的.了解到英语、汉语两种语言的一些差异,能够使我们在翻译的时候做到对原文全面而正确地理解,并在翻译的时候能够选择正确的方法、恰当的词语,从而使译文更加趋于精确、完善、和谐!。

山东外语教学1999年第4期(总第77期) 汉英语篇的衔接与连贯对比席建国 徐 新 语篇的衔接与连贯是语篇分析中的两个基本概念,国内外许多语言学家从不同角度,通过对语篇(话语)结构的观察和分析,对衔接与连贯进行了深入的研究。

本文通过一些典型的汉英(英汉)语料对比分析,旨在探究汉英语篇衔接与连贯的特点及其规律。

11汉英语篇的衔接与连贯阐述在我国,对语篇的研究可以追溯到很久以前,《易》云:“言有物,言有序。

”后者即指语言表达需讲究条理,文章结构安排要有连贯性;魏晋南北朝时期的著名文论家刘勰在《文心雕龙・附会》就有:何为附会?谓总文理,统首尾,定与夺,合涯际,弥纶一篇,使杂而不越者也。

若筑室之须基构,裁衣之待缝辑。

“统首尾”就是文章从头到尾保持连贯一致,“合涯际”就是把文章中的各个章节段落巧妙地连接在一起。

刘勰并以“基构”比喻谋篇的构架形式,以“缝辑”比喻语际间的连贯。

林纾在《文微》中有:“命脉之所在曰枢纽,文中有此,虽千波百折,必能自成条理。

”所谓“命脉”就是贯通全篇的枢纽,古人也称其为“筋脉”、“脉络”。

唐彪在《读书作文谱》中说:“过文乃文章筋节所在,已发之意赖此收成,未发之意赖此开启。

”这段话准确,形象地阐述了“过文”的功能。

宋人吕祖廉对文章的联贯有“换头佳处”乃是关键之一的说法。

由此可见,在我国对文章的谋篇布局早就引起了许多人的探讨。

国外从理论上对语篇的衔接与连贯研究从70年代逐步开展以来,经过80年代的不断深入研究和90年代的逐渐成熟以及进一步向纵深发展,语言学界对语篇的衔接与连贯及其相互关系有了较成熟和一致的认识:衔接构成语篇的表层结构关系,是通过词汇和语法等表层结构形式实现的;连贯构拟语篇的深层语义或功能关系,是通过句子或话语之间的语义或功能关系实现的。

Stubbs (1983:149)认为衔接是用来解释深层语义连贯的语法表现形式,其功能只体现句法连贯。

Green(1989:73)的理论认为连贯是读者根据Grice(1975:41)的合作原则通过句际关系推理,演绎作者的意图和目的对语义的重建过程。