中西医结合治疗痛风性关节炎临床观察

- 格式:pdf

- 大小:444.34 KB

- 文档页数:2

中西医结合加火针治疗痛风性关节炎的体会摘要:目的探讨中西医结合的方法对于儿童孟氏骨折患儿进行治疗的临床疗效。

方法收集本院近10年来收治的儿童孟氏骨折患儿40例,随机分为观察组和对照组,每组患儿20例,对照组患儿使用常规的西医治疗,观察组患儿使用中西医结合的治疗方法进行治疗。

结果两组患者在经过治疗后均有一定的治疗效果,但观察组患儿的临床治疗效果明显优于对照组患儿,差异为显著性的差异,有统计学意义。

结论在临床对于儿童孟氏骨折患儿进行治疗的过程中,通过使用中西医结合治疗的方法能够显著的提升对于患儿进行手术治疗后的治疗效果,在临床对于儿童孟氏骨折患儿进行治疗的过程中值得推广应用。

关键词:中西医结合;小儿孟氏骨折;临床疗效;观察孟氏骨折是临床一种较为常见的骨折类型,主要指的是在尺骨上方的1/3合并桡骨小头脱位的一种骨折,多发于青少年以及婴幼儿,在临床上主要是由于直接暴力或是间接暴力引起的[1]。

我院在对小儿孟氏骨折患儿进行治疗的过程中,使用中西医结合的方法进行治疗,取得了较好的效果,现报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料收集我院骨科在2008.10月-2015.02月间收治的儿童孟氏骨折患儿40例(其中陈旧性孟氏骨折8例),所有患儿均需要使用DR、CT或者MRI确诊为小儿孟氏骨折。

其中男性患儿的数量为22例,女性患儿的数量为18例。

患儿的年龄为3-12岁,平均年龄为5.62±2.56岁。

随机将所有患儿随机分为观察组和对照组,每组患儿的数量为20例。

通过对于对照组患儿以及观察组患儿的年龄、性别等一般资料的分析后我们发现,两组患儿的一般资料并无显著性差异,有可比性。

1.2 治疗方法1.2.1 对照组患儿的治疗方法在本次研究中,对照组患儿需要使用常规的西医手术治疗方法进行治疗。

在临床对于患儿进行治疗的过程中,首先通常需要对患儿脱位的桡骨小头进行手法复位,恢复上尺桡关节关系,甚至需要行尺桡骨骨折、脱位部位的显露,并使用钢板螺钉、髓内钉、弹性髓内针或者矫形延长外固定支架等内外固定器对患儿骨折、脱位行复位及内固定治疗处理,对于陈旧性孟氏骨折患儿的瘢痕组织进行清除,并针对桡骨头脱位程度及术后稳定情况,必要时使用克氏针对患儿的肱桡关节进行固定。

白英清脉饮合剂联合金黄散治疗痛风性关节炎急性发作期的临床疗效观察白英清脉饮合剂联合金黄散治疗痛风性关节炎急性发作期的临床疗效观察引言:痛风性关节炎是一种由于嘌呤代谢障碍导致尿酸盐沉积在关节和软组织中引起的炎症性关节疾病。

中医认为痛风是由于肝肾不足,风湿痹阻,脉络瘀阻等因素所致。

因此,白英清脉饮合剂和金黄散被广泛应用于治疗痛风。

本研究旨在观察白英清脉饮合剂联合金黄散治疗痛风性关节炎急性发作期的临床疗效。

材料与方法:选取2018年1月至2020年12月在我院就诊的痛风性关节炎患者200例,符合以下标准:1)满足痛风诊断标准;2)急性发作期,关节红肿疼痛明显;3)自愿参与研究并签署知情同意书。

将符合纳入标准的患者随机分为观察组(n = 100)和对照组(n = 100)。

观察组患者予以白英清脉饮合剂联合金黄散治疗,对照组予以非甾体抗炎药治疗。

观察两组治疗前后的疼痛缓解时间、关节红肿程度、生活质量指数等指标。

结果:观察组与对照组在性别、年龄、病程等基线特征上无统计学差异。

治疗后观察组与对照组疼痛缓解时间依次为(3.5 ± 0.9)天和(4.8 ± 1.2)天,差异有统计学意义(P < 0.05)。

观察组关节红肿程度明显低于对照组(P < 0.05),生活质量指数也明显改善(P < 0.05)。

两组患者均未出现严重的不良反应。

讨论:本研究结果表明,白英清脉饮合剂联合金黄散治疗痛风性关节炎急性发作期具有显著的疗效。

白英清脉饮合剂具有活血化淤、清热解毒的作用,能够改善关节血液循环,减轻炎症反应。

金黄散有较好的镇痛和消肿作用。

两者联合应用可以协同作用,加快疼痛缓解,并显著改善关节红肿程度和生活质量。

此外,本研究也表明,白英清脉饮合剂联合金黄散治疗痛风性关节炎急性发作期安全可靠,未出现严重不良反应。

限于研究设计和样本量的限制,还需要进一步开展大样本、多中心、长期的临床研究。

结论:白英清脉饮合剂联合金黄散治疗痛风性关节炎急性发作期具有显著疗效,可以缩短疼痛缓解时间,减轻关节红肿程度,并明显提高患者生活质量。

对47例痛风性关节炎中西医治疗的疗效观察摘要:笔者自2006年8月—2011年8月,以中西医结合治疗痛风性关节炎(痛风症)47例,疗效显著,现报道如下。

关键词:痛风性关节炎中西医治疗疗效观察doi:10.3969/j.issn.1671-8801.2013.08.494【中图分类号】r2 【文献标识码】b 【文章编号】1671-8801(2013)08-0425-02笔者自2006年8月—2011年8月,以中西医结合治疗痛风性关节炎(痛风症)47例,疗效显著,现报道如下:1 一般资料本组47例患者中,男25例,女22例,年龄最小的28岁,最大的75岁,平均年龄43.8岁,病程最短的1年,最长的19年,平均病程5.7年。

2 治疗方法2.1 西药:秋水仙硷《colchicine》0.5mg/h或1mg/2h、一日总量4-8mg,持续24-48小时,或在出现胃肠道症状前停用或累计总量达6mg时停用。

治疗期间尽量使患者关节制动,大量饮水、戒烟酒、忌食肥甘厚味,避免高嘌呤及刺激性食物的摄入。

2.2 在使用以上西药的同时口服中药四妙勇安汤加味:方组:金银花30g、玄参30g、当归20g、甘草10g、生地15g、山药30g、炒薏仁30g、川牛膝15g、川芎10g。

疼痛剧烈加鸡血藤15g、威灵仙15g;关节游走性疼痛加防已10g、关节灼热明显加黄柏10g、地骨皮30g;关节屈伸不利加苍术15g、木瓜10g、伸筋草15g,一日一剂,14天为一疗程,共服两疗程,超过两疗程效果不好视为无效。

3 疗效标准根据卫生部1993年颁发的《中药新药治疗痹症的临床研究指导原则》制定:①临床治愈:症状完全消失,关节功能活动恢复正常,血尿酸、血沉正常。

②显效:全部症状消除或主要症状消除,关节功能基本恢复,能正常参加工作和劳动,血尿酸明显降低;③有效:主要症状基本消除,关节功能明显进步,生活由不能自理转为能自理,血尿酸有一定降低。

④无效:未达有效标准。

痛风性关节炎的中西医治疗及饮食调护北京中医药大学东方医院张春艳一、概述(一)概念1. 痛风:是嘌呤代谢障碍及(或)血尿酸升高,尿酸结晶沉积到软组织致急性或慢性病变,所引起的一组临床综合征,其主要临床表现是反复发作的关节炎和(或)肾病变。

2. 高尿酸血症:是指血尿酸浓度超过正常范围的上限。

(二)背景(幻灯 3 )图表展示的是血清尿酸平均水平的变化趋势。

由图表可看出 1983 年、1997 年和 1999 年,我国男性和女性患者,随着年代发展,血尿酸的水平在不断升高。

(幻灯 4 )图表展示的是高尿酸血症的患病率。

由图表可看出,南京社区、山东沿海、山东海阳三个地区男性高尿酸血症的发病率远高于女性患者。

(幻灯 5 )图表图表展示的是痛风的患病率。

有图表可看出南京社区、山东沿海、山东海阳三个地区男性痛风的患病率远高于女性患者痛风患病率。

(三)尿酸简介1. 概念:尿酸是嘌呤代谢的最终产物2. 体内尿酸来源:( 1 )外源性:食物中的核甘酸的分解。

( 2 )内源性:内源性嘌呤合成,核酸分解产生。

3. 尿酸的代谢凡是影响血尿酸生成和(或)排泄的因素均可以导致血尿酸水平增加。

(幻灯 7 )图片展示的是尿酸代谢的过程,可看出,内源性尿酸生成占人体尿酸 80% ,外源性尿酸只占到 20% 。

(四)高尿酸血症简介1. 引起高尿酸血症的病因:( 1 )原发性:①尿酸排出过少;②尿酸产生过多。

( 2 )继发性:核酸代谢加速、肾脏排泄尿酸过低、药物性、其它。

2. 原发性高尿酸血症原因( 1 )尿酸清除过少:约占痛风病人的 90% 。

①限制嘌呤饮食 5 天,尿尿酸定量 <600mg (3570umol)/d 。

②通常肾功能和尿酸的生成正常③可能机制:滤过减少,肾小管重吸收增加或分泌减少。

④可能病因:多基因遗传缺陷。

( 2 )尿酸产生过多:占原发痛风的 10% 。

① 5 天限制嘌呤饮食后,尿尿酸 >600mg/d,( 普食时尿尿酸 >1000mg/d) 。

中药袪湿通络结合西药治疗急性痛风性关节炎患者的临床疗效研究研究类型:该研究为临床试验研究,主要研究中西医结合治疗急性痛风性关节炎,以临床入院痛风患者为研究对象;研究目的:探讨中药祛湿通络为主结合西药治疗急性痛风性关节炎的临床效果;实验设计的三要素:1、受试对象:30例急性痛风性关节炎患者2、处理因素:对照组——常规西药(秋水仙碱、别嘌呤醇)研究组——中西医结合(袪湿通络的中药加常规西药)3、实验效应:实验室指标(血尿酸、血沉等)实验设计的原则:一、对照原则:标准对照研究组——中西医结合治疗对照组——常规西药治疗二、随机化原则随机将所有患者分为研究组15例和对照组15例。

三、重复原则选择了30位痛风性关节炎患者并且对每一位痛风性患者进行了重复性观察。

盲法原则考虑到中药很难作模拟剂,该试验未使用盲法。

诊断、纳入、排除标准:诊断标准:按照《中医病证诊断疗效标准》中有关痛风性关节炎的疗效标准的拟定。

纳入标准:选取2010年6月一2011年10月在我院接受治疗的急性痛风性关节炎患者30例,男29例,女1例,年龄28-65岁,平均年龄48.3岁,病程6个月一10年。

所有患者均符合1977年美国风湿病学会提出的痛风性关节炎分类标准。

排除标准:无对药物过敏者;无肾功能不全或痛风性肾病并发症患者;无造血系统等严重原发性疾病和心、脑、肝、肾并发症以及精神病患者;无晚期关节炎重度畸形或丧失劳动能力患者。

干预措施:对照组采用西药治疗方案,秋水仙碱( 0.25mg/片),首次服用2片,1h后再加服1片,2次/d,第2天改为每天1—2片,服用1周;别嘌呤醇,每次100mg, 3次/d,饭后服用,疗程为4周。

研究组采用中西医结合的方法进行治疗,即在对照组的基础上加用祛湿通络中药:薏苡仁、忍冬藤各30g、泽兰、萆薢、泽泻各20g、地龙、秦艽、土获苓、苍术、防己、淮牛膝各10g。

若有局部红肿现象,加石膏、半枝莲、知母和漏芦;疼痛剧烈者则加全蝎、蜈蚣、三七和延胡索,用水煎服,2次/d,疗程为4周。

痛风症的中西医结合临床观察

杨代竹

【期刊名称】《中医临床研究》

【年(卷),期】2010(2)13

【摘要】痛风病可分为原发性和继发性痛风。

随着人们生活水平的提高,生活方式的改变,痛风的发病率越来越高,为提高痛风的防治水平及病人的生活质量,对病人实施健康教育显得至关重要。

本文就痛风病人的临床观察作一综述。

【总页数】2页(P63-64)

【关键词】痛风;饮食;运动;起居

【作者】杨代竹

【作者单位】湖北民族学院附属医院,湖北恩施445000

【正文语种】中文

【中图分类】R589.7

【相关文献】

1.中西医结合治疗痛风性关节炎疾病临床观察 [J], 杨建业; 姜振华; 赵啟臣

2.评价中西医结合治疗急性期痛风患者临床疗效观察及安全性 [J], 槐瑾

3.中西医结合治疗湿热蕴结证急性痛风性关节炎35例临床观察 [J], 谢丽娟;叶惠萍;王应琼;陈敏婷;张家盛

4.中西医结合治疗急性痛风性关节炎临床观察 [J], 李瑞昌

5.中西医结合治疗2型糖尿病合并痛风性关节炎临床疗效观察 [J], 古剑;林立英;胡燕

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

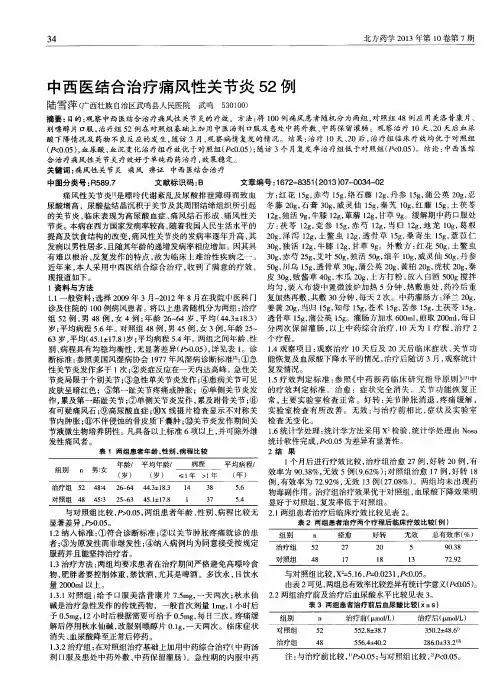

中西医结合治疗痛风性关节炎临床观察

发表时间:

2015-07-13T09:32:40.797Z 来源:《世界复合医学》2015年第6期供稿 作者: 周春芳

[导读] 本研究将属于过敏体质的患者、合并患有肝、肾等重要器官疾病的患者及患有心血管、脑血管疾病的患者排除在外[1]。

周春芳清镇市中医院

贵州贵阳 551400

【摘 要】目的:对痛风性关节炎患者使用中西医结合治疗的临床效果进行分析。方法:选取96 例痛风性关节炎患者作为研究对象,以

随机的方式进行分组。对照组采取常规的西医治疗方法,实验组在常规西医治疗的基础上使用中药汤剂进行治疗。结果:实验组的治疗方

法更具有显著的疗效(

P<0.05),实验组的临床观察指标较对照组改善明显,p<0.05。结论:使用中西医结合的方法治疗痛风性关节炎临

床效果好,值得推广运用。

【关键词】痛风性关节炎患者;中西医结合;临床治疗效果【中图分类号】R2-031【文献标识码】A【文章编号】1276-7808

(

2015)-06-237-01

痛风性关节炎是临床常见疾病,它主要是由于嘌呤类物质代谢紊乱,血尿酸增高而导致尿酸盐结晶沉积于软骨、滑囊、骨质、关节囊

以及其他组织所引发的代谢性疾病。本研究针对中西医结合治疗痛风性关节炎的效果进行分析,现将治疗的效果报道如下:

1.资料与方法

1.1

临床资料选取2012 年01 月至2015 年04 月在我院接受治疗的96 例痛风性关节炎患者作为研究对象,对参与研究的96 例痛风性关节炎

患者随机分成实验组和对照组,实验组

48 例,男、女比例为40:8,年龄在35岁至68 岁之间,平均年龄为(51.76±6.98)岁,患病的时间

在

5 周至9 年之间,平均病程为(4.67±1.87)年;对照组48 例,患者的男、女比例为41:7,年龄在36 岁至67 岁之间,平均年龄为

(

51.33±6.34)岁,患病的时间在4 周至9 年之间,平均病程为(4.34±1.12)年。

入选标准与排除标准:96 例患者均符合痛风性关节炎的诊断标准,本研究将属于过敏体质的患者、合并患有肝、肾等重要器官疾病的

患者及患有心血管、脑血管疾病的患者排除在外

[1]。

经确认,两组痛风性关节炎患者的年龄、患病时间、性别比例等基本临床资料进行统计学对比后,P 值大于0.05,没有显著的差异,

不具有统计学意义,因此两组间可进行分析、比较。

1.2 方法1.2.1 对照组:采取常规的西医治疗方法进行治疗,即服用秋水仙碱、别嘌醇及氯诺昔康进行治疗,服用方法:急性期服用秋

水仙碱,起始剂量为

1.0 mg,1 小时后再服用0.5 mg,12 小时后按0.5 mg bid,氯诺昔康8mgbid,直至症状完全缓解后停药。疼痛缓解后

服用别嘌醇

100mgtid,饭后服用。

1.2.2 实验组:在对照组常规西医治疗的基础上采用内服中药汤剂消痛饮配合马前子汤局部薰洗进行治疗。消痛饮组成:忍冬藤30g 桑

枝

30g 钩藤30g 当归15g 赤芍20g 苍术12g 黄柏12g 泽泻15g 地龙15g川牛膝15g 海桐皮15g 防已15g,用法用量:每天一剂,水煎内服,

每日三次,每次

180ml。马前子汤组成:制马前子20g 海桐皮30g 红花15g 生半夏20g 生大黄30g 艾叶20g 王不留行40g 葱须7 根,用法用

量:水煎外用薰洗,每日二次,每次

30 分钟以上。两组治疗时间均为一个月。

1.3 评价1.3.1 观察指标治疗后患者关节疼痛的程度、关节的肿胀程度、关节活动障碍级别以及血尿酸、血沉等检验指标。

1.3.2 疗效标准本次实验结果参考《中医病症诊疗常规》标准分为三级评定标准:(1)痊愈:治疗后,患者的症状消失并且理化检查

的结果显示正常;(

2)好转:患者的关节肿胀程度有明显的消减并且疼痛得到缓解,理化检验的结果显示有所改善;(3)无效:患者的

症状以及检验结果没有任何变化

[2]。

1.4 数据处理研究数据均准确无误地录入到SPSS19.0 软件中进行统计数据处理,使用均数±标准差表示的为计量资料,其对比方法为t

检验;使用例数(

%)表示的为计数资料,其对比方法为卡方(χ2)检验。当p<0.05,则表明两组痛风性关节炎患者之间,对比治疗效果

的数据存在着差异,统计学具有意义。

2.结果2.1 对照组痛风性关节炎患者总有效率为75.00%,实验组则为91.67%,实验组的治疗方法更具有显著的疗效(P<0.05)。详见

表

1:表1.两组痛风性关节炎患者的治疗效果对比表[n(%)]

3.讨论临床研究认为治疗痛风性关节炎控制血尿酸是治疗的关键。祖国医学认为痛风性关节炎属痹证,多归于热痹、历节等病的范

畴。血尿酸增高作为痛风性关节炎发病机制过程中的主要环节,中医认为是热郁痰瘀,阻滞经络。朱丹溪《格致余论》云

“痛风者,大率因

血热已沸腾,其后或涉水或立湿地

……寒凉外博,热血得寒,汗浊凝滞,所以作痛,夜则痛甚,行于阳也。”《丹溪心法》云,“肥人肢节

痛,多湿与痰饮流,注经络而痛。

”而张景岳之《景岳全书》中认为外是阴寒水湿,今湿邪袭人皮肉筋脉,内由平素肥甘过度,湿壅下焦,

寒与湿邪相结郁而化热,停留肌肤,病变部位红肿热痛,久则骨蚀,故痛风性关节炎其基本病机为热郁痰瘀,阻滞经络,经脉失养,结合

其好发人群及常见诱因多为过食肥甘,饮酒疲劳,浊邪凝聚,气机逆乱,痰瘀相并,气滞血瘀而发病。

本实验中,对实验组的痛风性关节炎患者使用中药汤剂内服外用进行治疗,内服消痛饮,方中的忍冬藤、桑枝、钩藤为君药,具有清

热解毒,通络止痛之功;苍术、黄柏清热燥湿,赤芍、当归凉血活血,共为臣药,苍术、黄柏、川牛膝取其四妙散去苡仁加泽泻,以起到

清利湿热之功,使湿热从小便而去,而让邪有出路;地龙、海桐皮、防已、泽泻舒筋活络,利湿消肿为佐药,川牛膝补脾肾、强筋骨,活

血通络是为使药,《本经逢源》曰,

“丹溪言牛膝引诸药下行”,故牛膝在本方中也作为引经药使用。以上诸药合用,共起清热解毒,活血消

肿、利湿止痛之功。马前子汤中,以制马前子为君药,具有通络止痛,散结消肿之功,生半夏具有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的作

用,生用取其燥湿化痰,消痞散结之功用为臣药,制马前子和生半夏配伍,取其以毒攻毒之功,生大黄生用量大,取其泻热通肠,凉血解

毒、逐瘀通络之功,使湿热痰饮荡涤而去,红花、王不留行活血化瘀,艾叶温经通络、与生大黄一寒一温、寒热并用,葱须辛温发散,用

为使药,诸药合用,具有清热解毒,活血消肿,利湿通络的作用。

经过观察,本次实验结果表明,实验组的痛风性关节炎患者治疗的效果较对照组明显要好,并且治疗后,实验组的关节肿胀程度、活

动障碍级别以及疼痛程度较对照组均有明显的改善,另外,实验组的血尿酸以及血沉较对照组改善程度明显,

p<0.05。

综上所述,使用中西医结合的方法治疗痛风性关节炎临床效果好,值得推广运用。

参考文献:[1]李敏,张本忠.中西医结合治疗痛风性关节炎的Meta 分析[J].中国中医急症,2014,23(7):1301-1303.[2]杨青,段文

吕,聂晨等

.中西医结合内外合治痛风性关节炎疗效观察[J].湖北中医药大学学报,2013,15(2):54-55.