青海统计年鉴社会经济发展指标数据:13-5 十大优势产业工业总产值和增加值增速(2018年)

- 格式:xls

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:2

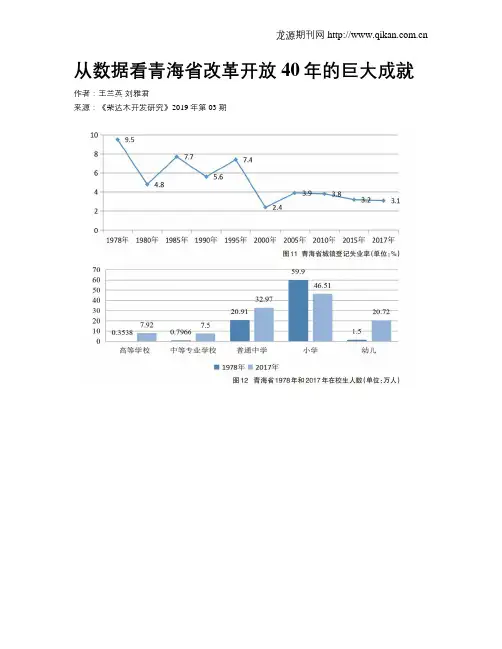

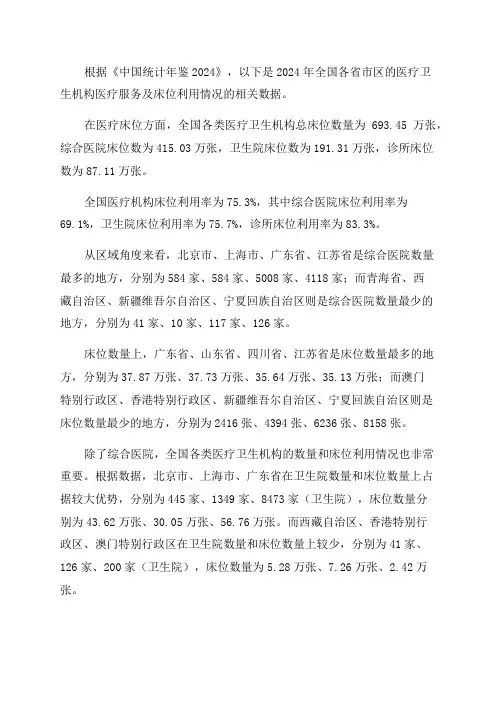

从数据看青海省改革开放40年的巨大成就作者:王兰英刘雅君来源:《柴达木开发研究》2019年第03期摘要:改革开放40年,青海省与全国一样快速发展,取得了一系列成就,特别是经济快速发展,成绩斐然。

本文用数据、图表,从6个方面进行梳理,呈现一份优秀的成绩单。

关键词:改革开放40年;青海;数据;成就改革开放40年,青海省发展取得可喜成就,使青海站在了新的历史起点上,为实现两个一百年奋斗目标打下了坚实基础。

成就中,经济大发展的亮点分外耀眼,可圈可点之处比比皆是。

一、经济总量大跨越,经济实力大提升(一)地区生产总值快速增长在改革开放40年历程中,青海经济总量逐步扩大,经济活力不断增强,发展速度不断提升,经济实力跃上新台阶。

全省生产总值由1978年的16亿元,增长到2017年的2642.80亿元,增长了165.18倍,按可比价格计算年均增长13.99%。

(见图1)特别是自1998年,全省地区生产总值增速超过全国平均水平,进入持续、快速、稳定、健康发展时期。

人均地区生产总值由1978年的428元增加到2017年的44348元,按可比价格计算,增长103.62倍,年均增长12.64%。

(见图2)按当年汇率折算,2017年,人均地区生产总值约达6649美元。

按照国际经验,已接近上中等收入国家平均水平线,意味着青海经济站在了一个新的起点。

(二)总财力迅速扩大改革开放40年历程中,全省財政实力不断增强,政府对经济社会发展调控能力增强。

全省公共财政预算收入由1987年的2.9亿元增加到2017年的408.7亿元,增长了140.93倍,年均增长13.53%。

公共财政预算支出由1978年的6.8亿元增加到201 7年的1530.3亿元,增长225.04倍,年均增长14.90%,其中2001-2017年,年均增速达17.31%。

(见表1)二、经济结构大调整,转型发展大突破(一)产业结构不断调整从1978年到2017年,三次产业结构占比由23.6:49.6:26.8调整为9:44.7:46.3。

根据《中国统计年鉴2024》,以下是2024年全国各省市区的医疗卫生机构医疗服务及床位利用情况的相关数据。

在医疗床位方面,全国各类医疗卫生机构总床位数量为693.45万张,综合医院床位数为415.03万张,卫生院床位数为191.31万张,诊所床位数为87.11万张。

全国医疗机构床位利用率为75.3%,其中综合医院床位利用率为69.1%,卫生院床位利用率为75.7%,诊所床位利用率为83.3%。

从区域角度来看,北京市、上海市、广东省、江苏省是综合医院数量最多的地方,分别为584家、584家、5008家、4118家;而青海省、西藏自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区则是综合医院数量最少的地方,分别为41家、10家、117家、126家。

床位数量上,广东省、山东省、四川省、江苏省是床位数量最多的地方,分别为37.87万张、37.73万张、35.64万张、35.13万张;而澳门特别行政区、香港特别行政区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区则是床位数量最少的地方,分别为2416张、4394张、6236张、8158张。

除了综合医院,全国各类医疗卫生机构的数量和床位利用情况也非常重要。

根据数据,北京市、上海市、广东省在卫生院数量和床位数量上占据较大优势,分别为445家、1349家、8473家(卫生院),床位数量分别为43.62万张、30.05万张、56.76万张。

而西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区在卫生院数量和床位数量上较少,分别为41家、126家、200家(卫生院),床位数量为5.28万张、7.26万张、2.42万张。

诊所在全国各省市区医疗卫生机构中数量最多,其中广东省、山东省、江苏省、浙江省诊所数量较大,分别为47.7万家、30.08万家、20.98万家、19.52万家;而青海省、西藏自治区、宁夏回族自治区、甘肃省诊所数量较少,分别为1119家、862家、769家、97.03万家。

综合医院床位利用率在全国各省市区中普遍较低,其中西藏自治区、新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区综合医院床位利用率最低,分别为47.2%、48.9%、52.4%;而上海市、浙江省、福建省综合医院床位利用率相对较高,分别为75.2%、74.2%、72.5%。

2000-2011年青海省工业化发展阶段和特点近年来,青海省抓住西部大开发的契机,充分利用本省的资源优势和国家的政策扶持,使青海省的工业得到了长足的发展。

青海省各级政府、企业更是不放过“十二五”这个青海省经济社会的黄金发展期和产业转型升级的关键时期,一方面努力提升经济规模,扩张经济总量,保持较高的经济增长速度;另一方面更是不遗余力地推进产业结构调整,推动青海省工业化的飞速发展,使之成为拉动青海经济腾飞的中坚力量。

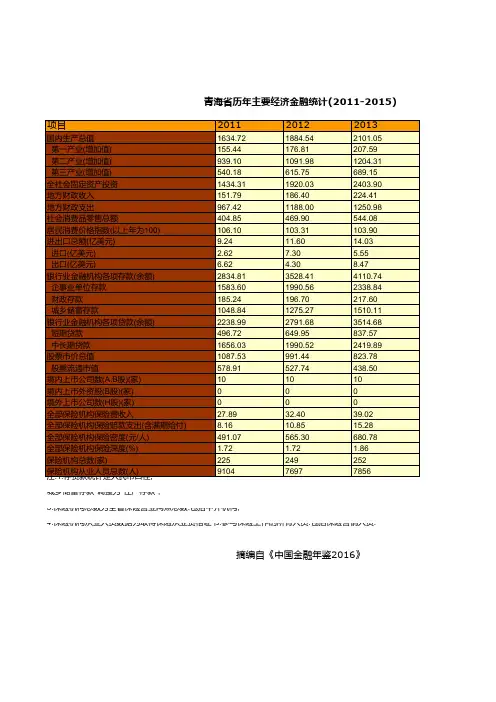

《青海统计年鉴2012》的数据显示:2011年青海省的GDP为1634.72亿元,按可比价格计算,比2010年的1350.43亿元增长了13.5%。

然而从三大产业来看,第一产业增加值为155.44亿元,增长5.0%;第二产业增加值为939.10亿元,增长17.3%;第三产业增加值为540.18亿元,增长9.7%。

第一、第二和第三产业对生产总值的贡献率分别为3.7%、71.1%和25.2%,拉动生产总值增长0.5、9.6和3.4个百分点。

三次产业结构也由2010年的10.0︰55.1︰34.9转变为2011年的9.5︰57.5︰33.0。

同时经国家统计局核定,2012年前三个季度全省地区生产总值1298.93亿元,比上年同期增长12.3%,比全国平均增速高4.6个百分点。

其中,第一产业增加值92.23亿元,增长4.5%;第二产业增加值773.99亿元,增长13.8%;第三产业增加值432.71亿元,增长11.3%。

以上数据让我们从青海省的总体发展中看到了:无论从增长的量还是增长的速度来看,青海省的工业都具有绝对的发展优势。

工业增加值在全省生产总值中的比重越来越大,成为推动全省经济发展的主要力量。

下图是青海省不同年份三次产业的生产总值,我们能从中清楚地看到相较于青海省的其他产业,工业化发展的历程、阶段和特点。

下表是青海省不同年份主要工业产品的产量,我们可以从青海省工业化自身了解其发展阶段和特点。

各行业工业增加值率长期以来,规模速度等指标多被用来考核某一行业或地区经济发展效果,不仅形成了普遍重视产值和速度、忽视质量和效益的情况,还造成了资源浪费、环境污染、竞争力不强等深层次问题。

据了解,今年以来部分省市纷纷将工业增加值率作为“十二五”引导工业提高发展质量和效益的一个重要指标。

然而,由于受计算方法、资本有机构成、市场竞争等因素影响,工业增加值率有时并不能客观反映投入产出效果,需要加强分析和研究,找出适用空间和范围,引导工业转型升级取得实效。

一、工业增加值率的概念及指标意义工业增加值是指在报告期内以货币形式表现的工业生产活动的最终成果,是工业企业全部生产活动的总成果扣除在生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额。

简言之,工业增加值是工业生产过程中新增加的价值。

我国目前采用收入法核算年度工业增加值[1]。

从计算方法看,工业增加值与工业总产值的主要区别在于后者不仅包括工业增加值的内容,还包括原材料的转移价值,即原材料价值在不同企业间的重复计算。

工业增加值率是工业增加值占同期工业总产值的比重。

从企业层面看,工业增加值率是一个地区工业企业盈利能力和发展水平的综合体现,其值越高,说明企业附加值越高,盈利能力越强,投入产出效果越好;从行业层面看,工业增加值率的提高体现了产业组织结构的优化、资源配置效率的提升等成效;从地区层面看,工业增加值率体现了一个地区工业发展的质量和效益,反映了其在产业分工价值链中的地位。

二、我国工业增加值率变动的规律性分析(一)我国历年工业增加值率变动情况从1994年起,国家统计局正式核算和公布工业增加值及工业增加值率。

1997年采取新的统计口径以来,我国工业增加值率基本在26%-30% 之间波动(见图1)。

2009年,我国工业增加值率为26.5%,而发达国家一般在35%以上,美国、德国等国甚至超过了40%。

近年来,我国工业增加值率分别在2004年和2008年出现了两次明显下降。

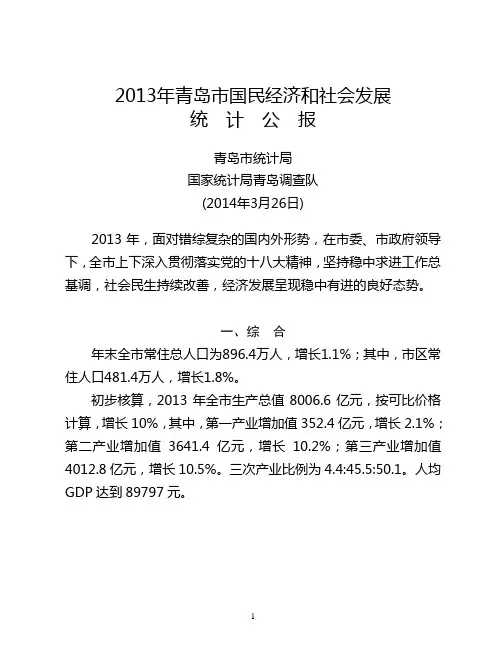

2013年青岛市国民经济和社会发展统计公报青岛市统计局国家统计局青岛调查队(2014年3月26日)2013年,面对错综复杂的国内外形势,在市委、市政府领导下,全市上下深入贯彻落实党的十八大精神,坚持稳中求进工作总基调,社会民生持续改善,经济发展呈现稳中有进的良好态势。

一、综合年末全市常住总人口为896.4万人,增长1.1%;其中,市区常住人口481.4万人,增长1.8%。

初步核算,2013年全市生产总值8006.6亿元,按可比价格计算,增长10%,其中,第一产业增加值352.4亿元,增长2.1%;第二产业增加值3641.4亿元,增长10.2%;第三产业增加值4012.8亿元,增长10.5%。

三次产业比例为4.4:45.5:50.1。

人均GDP达到89797元。

图1:2013年季度GDP 及增速1571.138006.63629.255656.689.19.410.09.70.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.00一季度上半年前三季度全年8.68.899.29.49.69.81010.2GDP(亿元)增速(%)图2:2012、2013年GDP 三次产业增加值构成2012年4.446.649第一产业第二产业第三产业2013年50.145.54.4第一产业第二产业第三产业全年财政总收入实现2672.5亿元,增长9.2%;公共财政预算收入788.72亿元,增长17.7%;公共财政预算支出1014.23亿元,增长32.4%。

全年国税系统组织税收收入(含海关代征)1332.7亿元,增长0.5%;其中,国内税收638.39亿元,增长9.7%。

地税税收收入531.7亿元,增长14.9%。

全年居民消费价格比上年上涨2.5%,其中,12月份同比上涨2.3%。

全年工业生产者出厂价格下降1.2%,工业生产者购进价格下降3.5%。

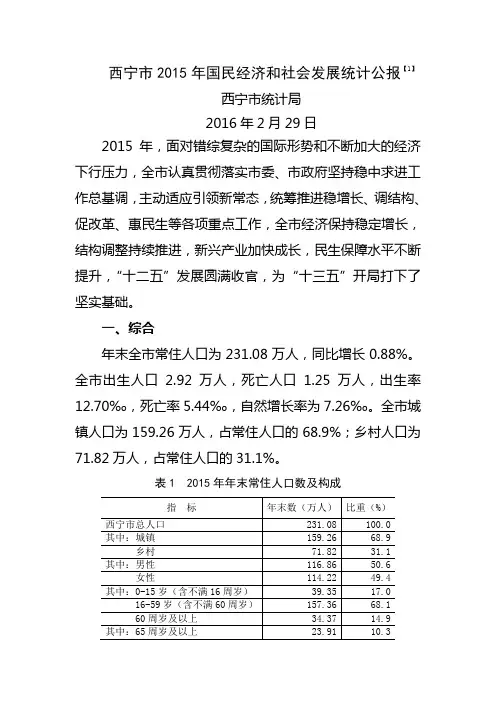

西宁市2015年国民经济和社会发展统计公报【1】西宁市统计局2016年2月29日2015年,面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力,全市认真贯彻落实市委、市政府坚持稳中求进工作总基调,主动适应引领新常态,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项重点工作,全市经济保持稳定增长,结构调整持续推进,新兴产业加快成长,民生保障水平不断提升,“十二五”发展圆满收官,为“十三五”开局打下了坚实基础。

一、综合年末全市常住人口为231.08万人,同比增长0.88%。

全市出生人口 2.92万人,死亡人口 1.25万人,出生率12.70‰,死亡率5.44‰,自然增长率为7.26‰。

全市城镇人口为159.26万人,占常住人口的68.9%;乡村人口为71.82万人,占常住人口的31.1%。

表1 2015年年末常住人口数及构成全市少数民族人口为59.78万人,占常住人口的25.9%,其中,回族人口37.47万人,占16.2%;藏族人口为12.67万人,占5.5%;土族5.94万人,占2.6%。

全年完成地区生产总值【2】1131.62亿元,增长10.9%。

其中,第一产业实现增加值37.46亿元,增长5.3%,对GDP 贡献率为1.4%,拉动GDP增长0.15个百分点;第二产业增加值543.47亿元,增长12.6%,对GDP贡献率为64.1%,拉动GDP增长 6.99个百分点,其中,工业增加值增长12.7%,对GDP贡献率为55.8%,拉动GDP增长6.08个百分点;第三产业增加值550.69亿元,增长9.0%,对GDP 贡献率为34.5%,拉动GDP增长3.76个百分点。

三次产业结构比由2014年的3.5:49.8:46.7调整为3.3:48.0:48.7,第三产业比重较去年提高2.0个百分点。

全年人均地区生产总值达到4.92万元,扣除价格因素,实际增长9.9%。

折合美元为7897美元(全年人民币平均汇率为1美元兑6.2284元人民币)。

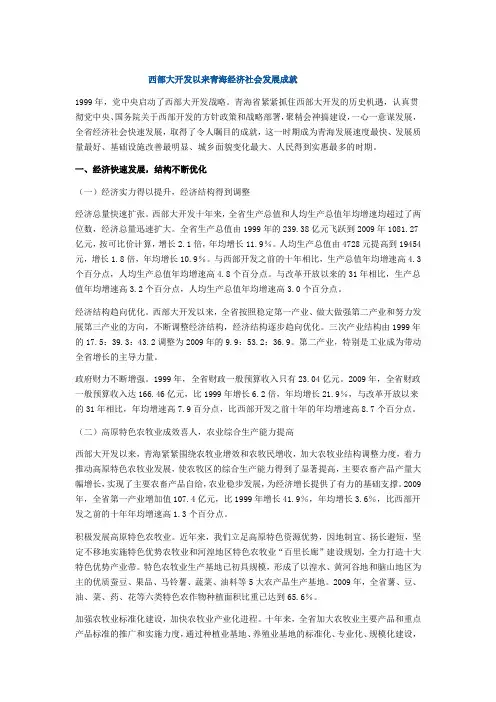

西部大开发以来青海经济社会发展成就1999年,党中央启动了西部大开发战略。

青海省紧紧抓住西部大开发的历史机遇,认真贯彻党中央、国务院关于西部开发的方针政策和战略部署,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,全省经济社会快速发展,取得了令人瞩目的成就,这一时期成为青海发展速度最快、发展质量最好、基础设施改善最明显、城乡面貌变化最大、人民得到实惠最多的时期。

一、经济快速发展,结构不断优化(一)经济实力得以提升,经济结构得到调整经济总量快速扩张。

西部大开发十年来,全省生产总值和人均生产总值年均增速均超过了两位数,经济总量迅速扩大。

全省生产总值由1999年的239.38亿元飞跃到2009年1081.27亿元,按可比价计算,增长2.1倍,年均增长11.9%。

人均生产总值由4728元提高到19454元,增长1.8倍,年均增长10.9%。

与西部开发之前的十年相比,生产总值年均增速高4.3个百分点,人均生产总值年均增速高4.8个百分点。

与改革开放以来的31年相比,生产总值年均增速高3.2个百分点,人均生产总值年均增速高3.0个百分点。

经济结构趋向优化。

西部大开发以来,全省按照稳定第一产业、做大做强第二产业和努力发展第三产业的方向,不断调整经济结构,经济结构逐步趋向优化。

三次产业结构由1999年的17.5:39.3:43.2调整为2009年的9.9:53.2:36.9。

第二产业,特别是工业成为带动全省增长的主导力量。

政府财力不断增强。

1999年,全省财政一般预算收入只有23.04亿元。

2009年,全省财政一般预算收入达166.46亿元,比1999年增长6.2倍,年均增长21.9%,与改革开放以来的31年相比,年均增速高7.9百分点,比西部开发之前十年的年均增速高8.7个百分点。

(二)高原特色农牧业成效喜人,农业综合生产能力提高西部大开发以来,青海紧紧围绕农牧业增效和农牧民增收,加大农牧业结构调整力度,着力推动高原特色农牧业发展,使农牧区的综合生产能力得到了显著提高,主要农畜产品产量大幅增长,实现了主要农畜产品自给,农业稳步发展,为经济增长提供了有力的基础支撑。

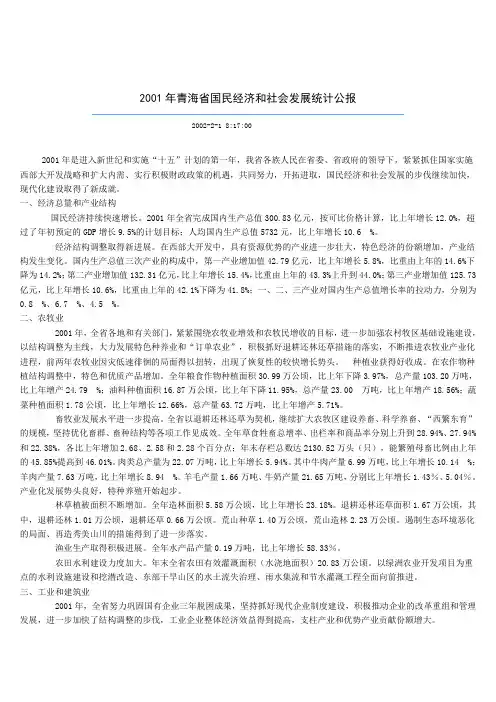

2001年青海省国民经济和社会发展统计公报2002-2-1 8:17:002001年是进入新世纪和实施“十五”计划的第一年,我省各族人民在省委、省政府的领导下,紧紧抓住国家实施西部大开发战略和扩大内需、实行积极财政政策的机遇,共同努力,开拓进取,国民经济和社会发展的步伐继续加快,现代化建设取得了新成就。

一、经济总量和产业结构国民经济持续快速增长。

2001年全省完成国内生产总值300.83亿元,按可比价格计算,比上年增长12.0%,超过了年初预定的GDP增长9.5%的计划目标;人均国内生产总值5732元,比上年增长10.6 %。

经济结构调整取得新进展。

在西部大开发中,具有资源优势的产业进一步壮大,特色经济的份额增加,产业结构发生变化。

国内生产总值三次产业的构成中,第一产业增加值42.79亿元,比上年增长5.8%,比重由上年的14.6%下降为14.2%;第二产业增加值132.31亿元,比上年增长15.4%,比重由上年的43.3%上升到44.0%;第三产业增加值125.73亿元,比上年增长10.6%,比重由上年的42.1%下降为41.8%;一、二、三产业对国内生产总值增长率的拉动力,分别为0.8 %、6.7 %、4.5 %。

二、农牧业2001年,全省各地和有关部门,紧紧围绕农牧业增效和农牧民增收的目标,进一步加强农村牧区基础设施建设,以结构调整为主线,大力发展特色种养业和“订单农业”,积极抓好退耕还林还草措施的落实,不断推进农牧业产业化进程,前两年农牧业因灾低速徘徊的局面得以扭转,出现了恢复性的较快增长势头。

种植业获得好收成。

在农作物种植结构调整中,特色和优质产品增加。

全年粮食作物种植面积30.99万公顷,比上年下降3.97%,总产量103.20万吨,比上年增产24.79 %;油料种植面积16.87万公顷,比上年下降11.95%,总产量23.00 万吨,比上年增产18.56%;蔬菜种植面积1.78公顷,比上年增长12.66%,总产量63.72万吨,比上年增产5.71%。

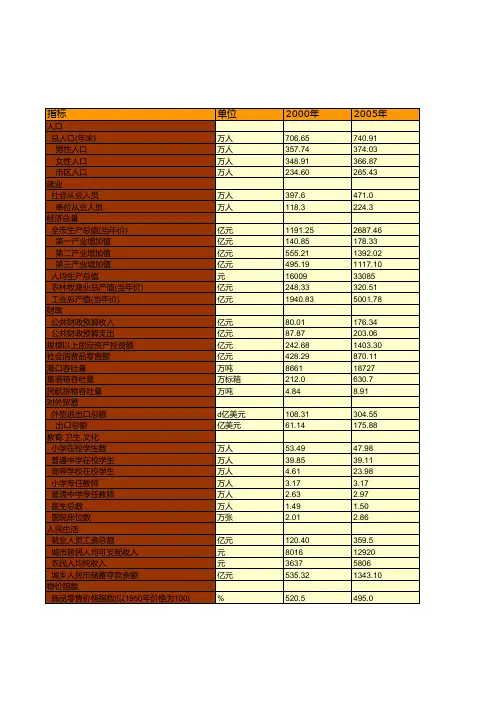

单位:亿元、%

绝对量比上年增长

AbsoluteGrowth Over

Amountthe Previous

Year

全省规模以上工业企业

Industrial Enterprises above Designated Size2395.7913.4

十大优势产业

Ten Superior Industries

新能源产业

New Energy Industrial80.294.4

新材料产业

New Materials Industry147.4612.5

盐湖化工产业

Salt Lake Chemical120.122.8

有色金属产业

Non-ferrous Metals604.938.4

油气化工

Oil and Gas Chemical76.233.7

煤化工

Coal Chemical29.5161.7

装备制造业

Equipment Manufacturing Industry191.9119.8

钢铁产业

Iron and Steel Industry165.9313.0

轻工纺织业

Light Industry and Textile Industry19.82-38.7

生物产业

Bio-industry54.4427.5

注:本表为快报数据,根据

青海省“十二五”规划界定

a)Data in this table are from

express report forms and

13-5 十大优势产业工业总产值和增加值增速(2018年)

指标名称

Item

The growth rate of the ten Superior industries output value

and added value of Industry increased(2018)

工业总产值

Gross Industrial

Output Value

(100 million yuan, %)

工业增加值

比上年增长

Value-added

of Industry

Growth Over

the Previous

Year

8.6

5.3

18.6

-2.5

7.7

-8.3

56.1

21.2

4.3

-50.4

24.5