磁共振常用英文缩写 A ACR 美国放射学会 ADC 模数转换器、表面扩散系数 B BBB 血脑屏障 BOLD 血氧合水平依赖性(成像法) C CBF 脑血流量 CBV 脑血容量 CE 对比度增强 CSI 化学位移成像 CHESS 化学位移选择性(波谱分析法) CNR 对比度噪声比 CNS 中枢神经系统 Cr 肌酸 CSF 脑脊液 D DAC 数模转换器 DDR 偶极-偶极驰豫、对称质子驰豫

DICOM 医学数字成像和通信标准 DTPA 对二亚乙基三胺五乙酸 DWI 扩散加权成像 DSA 数字减影成像术 DRESS 磷谱研究所用空间定位法,又称深度分辨表面线圈波普E EPI 回波平面成像 TE 回波时间 ETL 回波链长度 ETS 回波间隔时间 EVI 回波容积成像 EDTA 乙二胺四乙酸 ETE 有效回波时间 EPR 电子顺磁共振 ESR 电子自旋共振 F FFT 快速傅里叶变换 FLASH 快速小角度激发 FSE 快速自旋回波 FE 场回波 FID 自由感应衰减 FOV 成像野

FISP 稳定进动快速成像 FLAIR 液体抑制的反转恢复 fMRI 功能磁共振成像 FID 自由感应衰减信号 FIS 自由感应信号 FT 傅里叶变换 FWHH 半高宽 G GM 灰质 GMC 梯度矩补偿 GMN 梯度矩置零 GMR 梯度矩重聚 GRE 梯度回波 H HPG-MRI 超极化气体磁共振成像术I IR 反转序列 IRSE 反转恢复自旋回波序列 K K-space K空间 L LMR 定域磁共振

M MRA 磁共振血管成像 MRCM 磁共振对比剂 MRI 磁共振成像 MRM 磁共振微成像 MRS 磁共振波谱学 MRSI 磁共振波谱成像 MRV 磁共振静脉造影 MT 磁化转移 MTC 磁化转移对比度 MAST 运动伪影抑制技术 MIP 最大密度投影法 MTT 平均转运时间 MESA 多回波采集 MPR 多平面重建 MP-RAGE 磁化准备的快速采集梯度回波序列MS-EPI 多次激发的EPI N NEX 激励次数 NMR 核磁共振 NMRS 核磁共振波谱学 NSA 信号(叠加)平均次数

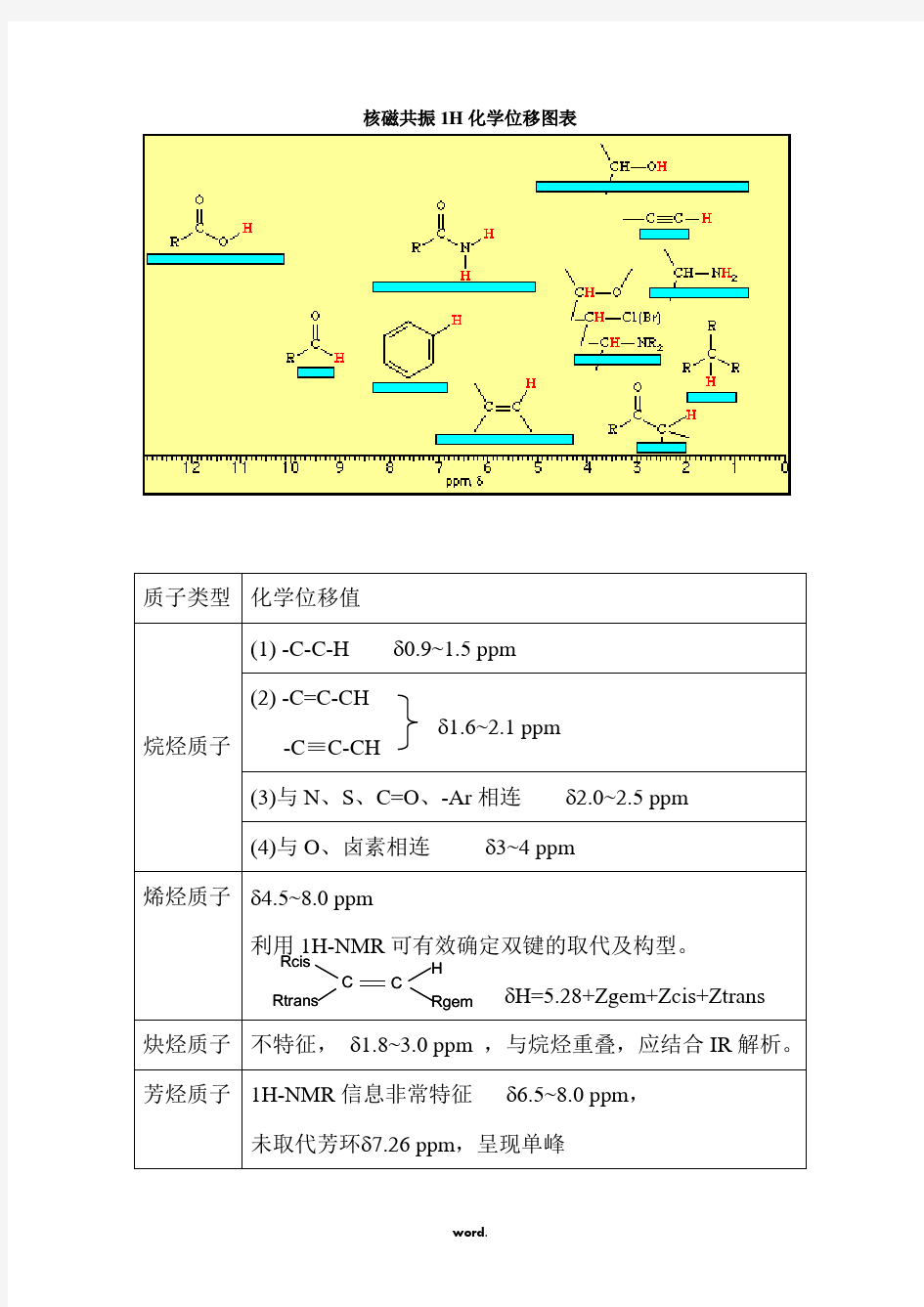

教学目标:了解核磁共振的原理,在有机化合物结构表征中的应用。 教学重点:能解析简单的H-NMR谱图 教学安排: A >D4—>D5;100min 2— 具有奇数原子序数或原子质量的元素,如1H、13C、15N、17O、27A1、31P等原子在磁场中、适宜频率的无线电波幅射下会发生共振现象,称为核磁共振。(又写作NMR,nuclear maganetic resonanal)。如果是氢原子共振称为氢核磁共振(1H-NMR),如果是13C共振称为13C一核磁共振(13C-NMR)。所得的谱图常称为氢谱和碳谱。1H-NMR能给出分子中H和C的数目以及H的化学环境,故是表征有机化合物的重要工具,普遍被应用。这里主要介绍1H-NMR。 一、基本原理 1.原子核的自旋 质子与电子一样,是自旋的。有自旋量子数+1/2和-1/2 两个自旋态,其能量相等,处于 两个自旋态的几率相等。自旋时产生的自旋磁场的方向与自旋轴重合。在外磁场H 0作用下,两个自旋态能量是不再相等。能量低的是自旋磁场与外磁场同向平行,能量高的是自旋磁场与外磁场逆相平行。两种自旋态的能量差△E随着外磁场强度增加而变大。 2.核磁共振的条件 在外磁场中,质子受到电磁波(无线电波)幅射,只要电磁波的频率能满足两个相邻自旋态能级间的能量差△E,质子就由低自旋态迁跃到高自旋态,发生核磁共振。质子共振需要的电磁波的频率与外磁场强度成正比。

实现共振有两种方法: ν,为扫频。 ①固定外磁场强度H 0不变,改变电磁波频率 ②固定电磁波频率ν不变,改变磁场强度H 0,称为扫场。 两种方式的共振仪得到的谱图相同,实验室多数采用后一种,如60MHz,100MHz,400MHz 就是指电磁波频率。 3.核磁共振仪的构造及操作 核磁共振仪由可变磁场,电磁波发生器,电磁波接收器,样品管等部分组成,如下面图: 样品放在两块大电磁铁中间,用固定的无线电波照射,在扫描线圈中通直流电,产生微小的磁场,使总的外磁场逐渐增加。当磁场达到H 1时,试样的一种质子发生共振。信号经放 大记录,并绘制出核磁共振谱图,如上右图。 二、1H-NMR的化学位移 分子中的H与质子不同,由于化学环境(周围电子)不同,引起核磁共振信号位置的变化称为化学位移,用σ 表示,也曾用τ表示。 1.屏蔽效应

关于磁共振成像技术的学习心得体会-学习 心得体会 每一次到医院拜访或会议上讲完课总有老师问该如何学习磁共振成像技术?到底应该看哪本书?这些的确是很多磁共振使用者一个共同的困惑。 坦率的说我和大家有着相同的困惑和痛苦。我是纯学临床医学的,当时大学课程里所学习的唯一一门影像课程就是放射诊断学。其中连CT的内容都没有,就更别提磁共振了。毕业后从事放射诊断工作,渐渐的接触到CT和磁共振诊断内容。 相比于其他影像学设备而言磁共振成像技术原理复杂,也更具多学科交叉的属性。由于我们大多数影像科医生在大学阶段渐渐淡化了数学和物理学等的学习,所以这给我们学习磁共振成像技术带来了很大挑战。那么,以我个人的经验看我们到底应不应该学习磁共振成像技术?我们又该怎样学习磁共振成像技术且能学以致用呢?在此,谈一点个人体会。需要提前声明这些绝不是什么经验,仅仅想以此抛砖引玉而已。 作为读片医生或者磁共振操作者,到底有没有必要学习磁共振技术? 显而易见,答案是肯定的。 磁共振成像技术非常复杂,学习起来耗时耗力,很容易让人望而

却步、从而采取消极抵抗策略。但是我要告诉所有有这些想法的老师如果这样做牺牲的一定是自己。大家知道随着磁共振成像设备性能的不断进步和完善,新的技术也层出不穷,然而非常遗憾的是,真正能把这些新技术用起来的医院少之又少。究其原因就是因为使用者因为不了解这些新技术就主观上产生了畏难和恐惧心理。 事实上,要能真正快速理解、掌握新技术,就必须要有扎实的基础知识。我要告诉大家一点:所有的新技术都是在常规序列基础之上衍生出来的,如果我们有夯实的基础,那么面对每一个新技术你只需了解它的革新和变化点即可,而且通过与相关传统技术对比你也更容易感觉和认识到这些新技术的临床优势可能有哪些。这些对于你的临床和科研切入都至关重要。 我常常见到一些从事某项课题研究的医生或研究生,当深入谈及其课题所采用的相关技术时却没有完整或清醒的认识,每一天都懵懵懂懂的在盲目的扫描着。我不理解这样的研究工作乐趣何在? 另一方面,磁共振本身作为一门多序列多参数对比的成像技术,充分利用好其优势不仅可以大大提高病变的检出率也能为诊断和鉴别诊断提供更特异性的信息。 举个栗子: 对于一个怀疑脊髓内病变的患者,如果你在颈椎轴位扫描时还只是墨守成规的扫描了FSE T2加权像,你就很难发现早期脊髓内改变。如果此时你深入了解到梯度回波准T2加权像更有利于显示脊髓内灰质结构,再进一步你还知道在GE磁共振平台的MERGE序列较常规梯

第四章核磁共振碳谱 一、判断题 [1]自由衰减信号(FID)是频率域信号。() [2]碳谱的化学位移范围范围较宽(0-200),所以碳谱的灵敏度高于氢谱。() [3]在宽带去耦碳谱中,不同类型的碳核产生的裂分峰数目不同。() [4]氢质子在二甲基亚砜中的化学位移比在氯仿中要小。() [5]在13C NMR谱中,由于13C-13C相连的概率很低,所以通常不考虑13C核只见到耦合。 () [6]含19F的化合物,可观测到19F对13C核的耦合裂分,且谱带裂分数符合n+1规律。() [7]但在固相核磁共振波谱中,分子运动受到限制,由于磁各向异性作用将是谱线带变宽, 分辨率大大下降。() [8]在碳谱中,13C-1H会发生耦合作用,但是13C-1H的耦合常数远比1H-1H之间的耦合常 数小.() [9]在135°DEPT试验中,CH、CH2和CH3均出正峰,季碳原子不出现谱峰。() [10]在APT实验中,CH和CH3均出正峰,CH2出负峰,季碳原子不出现谱峰。() 二、选择题(单项选择) [1] 下列原子核没有自旋角动量的是哪一种?()。 A. 14N7 B. 12C6 C. 31P15 D. 13C6 [2] 在13C NMR波谱中在化学位移125-140产生两个信号的化合物是()。 A. 1,2,3,-三氯苯; B. 1,2,4,-三氯苯; C. 1,3,5,-三氯苯 [3] 在13C NMR波谱中在化学位移125-140产生六个信号的化合物是()。 A. 1,2,3,-三氯苯; B. 1,2,4,-三氯苯; C. 1,3,5,-三氯苯 [4] 在13C NMR波谱中在化学位移125-140产生三个信号的化合物是()。 A. 对二氯苯; B. 邻二氯苯; C. 间二氯苯。 [5] 在13C NMR中在化学位移0-60产生3个信号;在1H NMR中在化学位移0-5产生3个信号(最低场信号为多重峰)的化合物是()。 A. 1,1-二氯丙烷; B. 1,2二氯丙烷; C. 2,2-二氯丙烷; D. 1,3二氯丙烷。 [6] 在13C NMR中在化学位移0-70产生2个信号;在1H NMR中在化学位移0-5产生2个信号(最低场信号为三重峰)的化合物是()。 A. 1,1-二氯丙烷; B. 1,2二氯丙烷; C. 2,2-二氯丙烷; D. 1,3二氯丙烷。 [7]下面原子核发生核磁共振时,如果外磁场强度相同,哪种核将需要最大照射频率()。 A. 19F9; B. 13C6; C.1H1; D. 14N7 [8]碳谱如果不采用标识技术很难解析的原因是()。 A. 碳谱灵敏度较低; B. 碳核之间有耦合裂分; C. 碳谱分辨率高; D. 碳核与氢核之间有耦合裂分。 [9]下列各类化合物中碳核化学位移最大的是()。 A. 苯环上的碳; B. 酸酯羟基碳; C. 醛酮羟基碳; D. 与氧相连的饱和碳。 [10]在13C谱中,常看到溶剂的多重峰,如DMSO-d6在化学位移39.5ppm附近的七重峰,溶

第八章核磁共振谱光谱 学习要求: 1、学会如何借助光学技术来分析化合物的结构。 2、掌握谱图分析,了解各种质子化学位移的位置。 3、知道影响化学位移的因素。 由上面的讨论可知,对于一个未知物,红外光谱可以迅速地鉴定出未知物分子中具有的哪些官能团,能指出是什么类型的化合物,但它难以确定未知物的精细结构。自20世纪50年代中期,核磁共振技术开始应用于有机化学,对有机化学产生了巨大的影响,已发展成为研究有机化学最重要的工具之一,成为有机化合物结构测定不可缺少的手段。 8.1基本原理 (1)核磁共振现象 核磁共振是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。核的自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在着一定的关系:当原子的质量数和原子序数两者之间是奇数或两者均为奇数时,I≠0,该原子核就有自旋现象,产生自旋磁矩。如等。当原子的质量数和原子序数均为偶数时,I=0,原子核不能产生自旋运动,也没有磁矩,如等。 当I≠0的原子核置于一均匀的外磁场(H O)中时,核的自旋具有(2I+1)个不同的取向。对于氢原子核(I=1/2),其自旋产生的磁矩在外磁场中可有两种取向:一种是与外磁场方向相同,称为顺磁取向。该取向的磁量子数m=+1/2,或用α表示。另一种是与外磁场方向相反,称为反磁取向。该取向的磁量子数m=-1/2,或用β表示。 反磁取向的能量较顺磁取向的能量高,这两种取向的能量差⊿E与外加磁场的强度成正比。 ⊿E= 式中h为普朗克常量,γ为核常数,称为核磁比。对于氢原子,γ=26750。以上关系如图9-28所示。不过即使在很强的外加磁场中,⊿E数值也很小。对于氢原子核,当 H0=14092G(高斯,1G=10-4T)时,⊿E仅为2.5×10-5kJ/mol,当H0=23468G时,⊿E约为4×10-5kJ/mol,相当于电磁波谱中射频区的能量。 若外界提供电磁波,其频率适当,能量恰好等于核的两个自旋能级之差,hγ=⊿E则此原子核就可以从低能级跃迁到高能级,发生核磁共振吸收。核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)谱就是描述在不同电磁频率下的核磁共振吸收情况。 由上面的公式可得:bfsdjbchvbhsd 从上式可看出,一个特定的核(γ=常数),只有一种共振频率能使核从低能级跃迁至高能级,发生核磁共振。上式又叫共振条件。例如1H,当H0=1.0×104G时,γ=100MHz。而当H0=14092G时,13C和19F产生核磁共振所需要的频率分别为24.29和15.08MHz。 有机化学中研究得最多,应用得最广泛的是氢原子核(即质子1H)的核磁共振谱,又叫质子磁共振谱(Proton Magnetic Resonance),简写为PMR或1HNMR。近年来13C的核磁共振谱(13CNMR)有较大的发展,限于篇幅,这里只介绍核磁共振氢谱(1HNMR)。 (2)核磁共振仪简介: 图9-29为核磁共振仪示意图。其核心部件是一个强度很大的磁铁,样品管放在磁铁两极之间,样品管周围为射频线圈。其轴垂直于磁场方向,输入线圈的轴垂直输出线圈的轴。因而三者相互垂直,互不干扰。实现核磁共振的方法有两种:一是固定磁场H0,改变频率γ,这种方法叫扫频;另一是固定频率γ改变磁场H0,这种方法叫扫场。一般的核磁共振仪中多用扫场的方法。当磁场Ho和频率满足共振条件时,样品中的质子便发生能级跃迁,接收器就会收到信号,有记录仪记录下来。实验室中常用的核磁共振仪有60MHz,90MHz,100MHz,220MHz,甚至可到400MHz。 (3)化学位移和屏蔽效应:

磁共振常用英文缩写含义 A ACR 美国放射学会 ADC 模数转换器、表面扩散系数 B BBB 血脑屏障 BOLD 血氧合水平依赖性(成像法) C CBF 脑血流量 CBV 脑血容量 CE 对比度增强 CSI 化学位移成像 CHESS 化学位移选择性(波谱分析法) CNR 对比度噪声比 CNS 中枢神经系统 Cr 肌酸 CSF 脑脊液 D DAC 数模转换器 DDR 偶极-偶极驰豫、对称质子驰豫 DICOM 医学数字成像和通信标准 DTPA 对二亚乙基三胺五乙酸 DWI 扩散加权成像 DSA 数字减影成像术 DRESS 磷谱研究所用空间定位法,又称深度分辨表面线圈波普E EPI 回波平面成像 TE 回波时间 ETL 回波链长度 ETS 回波间隔时间 EVI 回波容积成像 EDTA 乙二胺四乙酸 ETE 有效回波时间 EPR 电子顺磁共振 ESR 电子自旋共振 F FFT 快速傅里叶变换 FLASH 快速小角度激发 FSE 快速自旋回波 FE 场回波 FID 自由感应衰减 FOV 成像野

FISP 稳定进动快速成像 FLAIR 液体抑制的反转恢复 fMRI 功能磁共振成像 FID 自由感应衰减信号 FIS 自由感应信号 FT 傅里叶变换 FWHH 半高宽 G GM 灰质 GMC 梯度矩补偿 GMN 梯度矩置零 GMR 梯度矩重聚 GRE 梯度回波 H HPG-MRI 超极化气体磁共振成像术 I IR 反转序列 IRSE 反转恢复自旋回波序列 K K-space K空间 L LMR 定域磁共振 M MRA 磁共振血管成像 MRCM 磁共振对比剂 MRI 磁共振成像 MRM 磁共振微成像 MRS 磁共振波谱学 MRSI 磁共振波谱成像 MRV 磁共振静脉造影 MT 磁化转移 MTC 磁化转移对比度 MAST 运动伪影抑制技术 MIP 最大密度投影法 MTT 平均转运时间 MESA 多回波采集 MPR 多平面重建 MP-RAGE 磁化准备的快速采集梯度回波序列MS-EPI 多次激发的EPI N NEX 激励次数 NMR 核磁共振 NMRS 核磁共振波谱学 NSA 信号(叠加)平均次数

第三章核磁共振谱 一、选择题 1.下列哪一组原子核的核磁矩为零;不产生核磁共振信号的是() A 2H、14N B 19F、12 C C 1H、13C D 16O、12C 2.在外磁场中,其核磁矩只有两个取向的核是( ) A 2H 19F 13C B 1H、2H、13 C C 13C、19F、31P D 19F 31P 12C 3.在外磁场中,质子发生核磁共振的条件为( ) A 照射频率等于核进动频率 B 照射电磁波的能量等于质子进动的能量 C 照射电磁波的能量等于质子进动的两个相邻能级差 D 照射电磁波的能量等于使核吸收饱和所需的能量 4. 不影响化学位移的因素是() A 核磁共振仪的磁场强度 B 核外电子云密度 C 磁的各向异性效应D内标试剂 5.自旋量子数I=1/2的原子核在磁场中,相对于外磁场,有多少种不同的能量状态?() A 1 B 2 C 4 D 0 6. 下列五个结构单元中的质子δ最大的是() A Ar-H B Ar-CH3 C HC-C=O D RCOOCH3 7.下面四个化合物中在核磁共振谱中出现单峰的是() A CH3CH2Cl B CH3CH2OH C CH3CH3 D CH3CH(CH3)2 8.下面四个化合物质子的化学位移最小的者是() A CH3F B CH4 C CH3Cl D CH3Br 9. 使用60MHz 核磁共振仪,化合物中某质子和四甲基硅烷之间的频率差为120Hz,其化学位移值δ为() A 120 B 1.20 C 0.20 D 2.0 10. 某化合物中两种相互偶合质子,在100兆周的仪器上测出其化学位移δ差为 1.1,偶合常数(J)为5.2Hz,在200兆周仪器测出的结果为( )。 A δ差为2.2,J为10.4Hz B 共振频率差为220Hz,J为5.2Hz C δ差为 1.1,J为0.4Hz D 共振频率差为110Hz,J为5.2Hz 11. 常见的碳谱是一条条单峰;这是因为 ( ) A 个相邻的碳同为13C的几率很少,它们不会偶合,所以都是单峰 B 除A的原因外,碳氢之间会相互偶合,使图谱相当复杂,常见的碳谱是全去偶得到的谱图 C 除A的原因外,碳氢之间是不同类型的原子核不会偶合,所以都是单峰 D 除A原因外,碳氢之间偶合常数很小,无法观察,所以一般碳谱都为单峰

核磁共振碳谱(13C-NMR) Produced by Jiwu Wen

?核磁共振碳谱的特点: 1. 化学位移范围宽。 碳谱(13C-NMR)的化学位移δC通常在0~220 ppm之间(对于碳正可达330 ppm)。 离子δ C 比较:1H-NMR的化学位移δ通常在0~10 ppm之间。Example:

2. 13C-NMR给出不与氢相连的碳的共振吸收峰。 核磁共振碳谱(13C-NMR)可以给出季碳,羰基碳,氰基碳,以及不含氢原子的烯碳和炔碳的特征吸收峰。 3. 13C-NMR的偶合情况复杂,偶合常数大。 核磁共振碳谱(13C-NMR)中偶合情况比较复杂,除了1H-1H偶合,还有1H-13C以及1H,13C与其它自旋核之间的偶合。1H-13C的偶合常数通常在125-250 Hz。因此在谱图测定过程中,通常采用一些去偶技术。 4. 13C-NMR的灵敏度低。

?核磁共振碳谱的去偶技术 1. 质子宽带去偶(也称为质子噪声去偶)。质子宽带去偶是一种双共振去偶技术,实验方法是:用一相当宽的频率(包括样品中所有氢核的共振频率)照射样品,消除13C-1H 之间的偶合,使每种碳原子只给出一条谱线。 2. 偏共振去偶(也称不完全去偶)。 这种去偶技术的实验方法是:采用一个频率范围很小、比质子宽带去偶功率弱很多的射频场(B 2),其频率略高于待测样品中所有氢核的共振吸收频率,使1H 与13C 之间在一定程度上去偶,不仅消除2J ~4J 的弱偶合,而且使1J 减小到J r (表观偶合常数)。J r 和1J 之间的关系如下: r 12J J B /2?ν λπ =

第十八章 核磁共振波谱分析 核磁共振即Nuclear magnetic Resonance Spectroscopy, 简称 NMR 。核磁共振波谱自1946年问世以来,经过50多年的连续波核磁共振 (CW-NMR )、 傅立叶变换核磁共振(FT-NMR )及近年发展的二维(2D-NMR )、三维(3D-NMR )乃至四维核磁共振(4D-NMR ),差谱技术、极化转移、波谱编辑技术及固体核磁共振技术。核磁共振谱仪由原来的永磁、电磁铁的质子(1H )共振频率为50MHz 、60 MHz 、80 MHz 、90 MHz 等核磁共振谱仪,发展到目前的300 MHz 、 500 MHz 、800 MHz 乃至900 MHz 及以上的超导核磁共振谱仪。核磁共振检测由原来的质子(1H )发展到现在的 13 C 、14/15N 、 19F 、31P 等多种核,从简单 的小分子化合物目前的肽、蛋白质等生物大分子。今天核磁共振已成为鉴定有机化合物结构及研究化学动力学等及为重要的方法。在有机化学、生物化学、物理化学、无机化学等领域及多种工业部门得到广泛的应用。 18.1基本原理 核磁共振的研究对象是具有磁矩的原子核。原子核是带正电的粒子,其自旋运动会产生磁矩。原子核的自旋运动与自旋量子数I 有关。 I =0的原子核没有自旋运动,不会产生磁矩,而 I ≠0的原子核有自旋运动,会产生磁矩。 原子核可按I 的数值分为以下三类: a) 中子数、质子数均为偶数, 则I =0,如12C 、16O 、32S 等。 b) 中子数、质子数其一为偶数,另一为奇数,则I 为半整数,如: 1 2I =;1H 、13C 、15N 、19F 、31P 、77Se 、113Cd 、119Sn 、195Pt 、199Hg 等; 3 2I =;7Li 、9Be 、11B 、23Na 、33S 、35/37Cl 、39K 、63/65Cu 、79/81Br 等; 5 2I =;17O 、25Mg 、55Mn 、67Zn 等; 7I=2、9 2等。 c)中子数、质子数均为奇数,则I 为整数,如()2H D 、6Li 、14N 等I =1;58Co , I =2;10B ,I =3。 由上述可知,只有b)、c)类原子核具有核磁共振现象。 氢原子(1H )原子核的1 2I =,所以磁量子数m 有两个值:12m =+、12m =-。 也就是说,1 H 在外加磁场0B 中,其核有两个自旋取向,12m =+时,自旋取 向与外加磁场方向一致,能量较低;1 2 m =-时,自旋取向与外加磁场方向 相反,能量较高。核的自旋角动量P 在z 轴上的投影z P 只能取一些不连续的 数值. z P m = 式中为普郎克常数, 2h π =;m=I ;I -1,…,-I +1,-I 。与此相应,原子核 磁矩在z 轴上的投影:

第二章核磁共振氢谱(1H-NMR) §1 概述 基本情况 1H 天然丰度:99.9844%, I=1/2, γ=26.752(107radT-1S-1) 共振频率:42.577 MHz/T δ: 0~20ppm §2 化学位移 1.影响δ值的因素 A.电子效应 (1)诱导效应 a电负性 电负性强的取代基使氢核外电子云密度降低,其共振吸收向低场位移,δ值增大 b.多取代有加和性 c.诱导效应通过成键电子传递,随着与电负性取代基距离的增大,诱导效应的影响逐渐减弱,通常相隔3个以上碳的影响可以忽略不计 (2).共轭效应 氮、氧等杂原子可与双键、苯环共轭。 苯环上的氢被推电子基取代,由于p-π共轭,使苯环电子云密度增大, δ值向高场移动苯环上的氢被吸电子基取代,由于p-π共轭或π-π共轭,使苯环电子云密度降低, δ值向低场移动 (3). 场效应 在某些刚性结构中,一些带杂原子的官能团可通过其电场对邻近氢核施加影响,使其化学

位移发生变化.这些通过电场发挥的作用称为场效应 (4). 范德华(Van der Waals)效应 在某些刚性结构中,当两个氢核在空间上非常接近,其外层电子云互相排斥使核外电子云不能很好地包围氢核,相当于核外电子云密度降低,δ值向低场移动 B.邻近基团的磁各向异性 某些化学键和基团可对空间不同空间位置上的质子施加不同的影响,即它们的屏蔽作用是有方向性的。磁各向异性产生的屏蔽作用通过空间传递,是远程的。 (1)芳环 在苯环的外周区域感应磁场的方向与外加磁场的方向相同(顺磁屏蔽),苯环质子处于此去屏蔽区,其所受磁场强度为外加磁场和感应磁场之和,δ值向低场移动。 (2)双键 >C=O, >C=C<的屏蔽作用与苯环类似。在其平面的上、下方各有一个锥形屏蔽区 (“+”),其它区域为去屏蔽区。 (3)三键 互相垂直的两个π键轨道电子绕σ键产生环电流,在外加磁场作用下产生与三键平行但方向与外加磁场相反的感应磁场。三键的两端位于屏蔽区(“+”),上、下方为去锥形屏蔽区(“-”)δ值比烯氢小。 (4)单键和环己烷 单键各向异性方向与双键相似,直立键质子的化学位移一般比平伏键小0.05-0.8 C.氢键 氢键的缔合作用减少了质子周围的电子云密度, δ值向低场移动。 氢键质子的δ值变化范围大,与缔合程度密切相关。 分子内氢键,质子的δ值与浓度无关 分子间氢键,质子的δ值与浓度有关,浓度大,缔合程度密切。 D.非结构因素 1.介质因素 2.浓度 3.温度 2.各类质子的化学位移 (1).sp3杂化(饱和烷烃) a.化学位移的范围 δ<-CH3 < CH2 < CH, 0-2ppm 与同碳上有强电子基团(O,N,CL,Br)相连, 或邻位有各项异性基团(=,=O,Ph),δ值上升,<5ppm b.化学位移的计算 1)-CH2- δ(CH2R1R2) =1.25+Σσ δ(CHR1R2R3) =1.50+Σσ

核磁共振谱习题 一.选择题 1.以下五种核,能用以做核磁共振实验的有(ACE ) A:19F9B:12C6C:13C6 D:16O8E:1H1 2.在100MHz仪器中,某质子的化学位移δ=1ppm,其共振频率与TMS相差(A )A :100Hz B:100MHz C:1Hz D:50Hz E:200Hz 3.在60MHz仪器中,某质子与TMS的共振频率相差120Hz则质子的化学位移为(E )A:1.2ppm B:12ppm C:6ppm D:10ppm E:2ppm 4.测试NMR时,常用的参数比物质是TMS,它具有哪些特点(ABCDE ) A:结构对称出现单峰B:硅的电负性比碳小C:TMS质子信号比一般有机物质子高场D:沸点低,且容易溶于有机溶剂中E:为惰性物质 5.在磁场中质子周围电子云起屏蔽作用,以下说法正确的是(ACDE ) A:质子周围电子云密度越大,则局部屏蔽作用越强 B:质子邻近原子电负性越大,则局部屏蔽作用越强 C:屏蔽越大,共振磁场越高D:屏蔽越大,共振频率越高 E:屏蔽越大,化学位移δ越小 6.对CH3CH2OCH2CH3分子的核磁共振谱,以下几种预测正确的是(ACD ) A:CH2质子周围电子云密度低于CH3质子 B:谱线将出现四个信号C:谱上将出现两个信号 D:

磁共振波谱成像的基本原理、序列设计与临床应用 磁共振波谱(MR Spectroscopy,MRS)是医学影像学近年来发展的新的检查手段,作为一种无创伤性研究活体器官组织代谢、生化变化及化合物定量分析的方法,随着MRI、MRS装置不断改进,软件开发及临床研究的不断深入,人们通过MRS对各种疾病的生化代谢的认识将不断提高,为临床的诊断、鉴别、分期、治疗和预后提供更多有重要价值的信息。1H MRS可对神经元的丢失、神经胶质增生进行定量分析,31P磁共振波谱可对心肌梗塞能量代谢变化进行评价。MRS以分子水平了解人体生理上的变化,从而对疾病的早期诊断、预后及鉴别诊断、疗效追踪等方面,做出更明确的结论。本文从MRS波谱成像的基本原理和序列设计方面简要作一介绍。 一磁共振波谱的基本原理 在理想均匀的磁场中,同一种质子(如1H)理论上应具有相同的共振频率。事实上,当频率测量精度非常高时会发现,即使同一种核处在相同磁场中,它们的共振频率也不完全相同,而是在一个有限的频率范围内。这是由于原子核外的电子对原子核有磁屏蔽作用,它使作用于原子核的磁场强度小于外加磁场的强度,其屏蔽作用大小用屏蔽系数s来表示,被这种屏蔽作用削弱掉的磁场为sB,与外加磁场方向相反。外加磁场越强sB越大,原子核实际感受到的磁场强度与外加磁场强度之差越大。此外,s还与核的特性和化学环境有关。核的化学环境指核所在的分子结构,同一种核处在不同的分子中,甚至在同一分子的不同位置或不同的原子基团中,它周围的电子数和电子的分布将有所不同。因而,受到电子的磁屏蔽作用的程度不同,如图1所示。考虑到电子的磁屏蔽作用,决定共振频率的拉莫方程应表示为:w=gBeff=gB0(1-s) 由上式可知,在相同外加磁场作用下,样品中有不同化学环境的同一种核,由于它们受磁屏蔽的程度(s的大小)不同,它们将具有不同的共振频率。如在MRS中,水、NAA(N-乙酰天门冬氨酸)、Cr(肌酸)、Cho(胆碱)、脂肪的共振峰位置不同,这种现象就称为化学位移(Chemical Shift)。即因质子所处的化学环境不同,也就是核外电子云密度不同和所受屏蔽作用的不同,而引起相同质子在磁共振波谱中吸收信号位置的不同,如图2所示。实际上,研究某种样品物质的磁共振频谱时,常选用一种物质做参考基准,以它的共振频率作为频谱图横坐标的原点。并且,将不同种原子基团中的核的共振频率相对于坐标原点的频率之差作为该基团的化学位移。显然,这种用频率之差表示的化学位移的大小与磁场强度高低有关。在正常组织中,代谢物在物质中以特定的浓度存在,当组织发生病变时,代谢物浓度会发生改变。磁共振成像主要是对水和脂肪中的氢质子共振峰进行测量和脂肪中的氢质子共振峰进行测量,在1.5T场强下水和脂肪共振频率相差220Hz (化学位移),但是在这两个峰之间还有多种浓度较低代谢物所形成的共振峰,如NAA、Cr、Cho等,这些代谢物的浓度与水和脂肪相比非常低。MRS 需要通过匀场抑制水和脂肪的共振峰,才能使这些微弱的共振峰群得以显示。 下面是研究MRS谱线时常用到的参数: (1)共振峰的共振频率的中心—峰的位置V: 化学位移决定磁共振波谱中共振峰的位置。 (2)共振峰的分裂。 (3)共振峰下的面积和共振峰的高度: 在磁共振波谱中,吸收峰占有的面积与产生信号的质子数目成正比。在研究波谱时,共振峰下的面积比峰的高度更有价值,因为它不受磁场均匀度的影响,对噪音相对不敏感。 (4)半高宽: 半高宽是指吸收峰高度一半时吸收峰的宽度,它代表了波谱的分辨率。 原子核自旋磁矩之间的相互作用称为自旋自旋耦合。高分辨率磁共振频谱可以观察到自旋自旋耦合引起的共振谱线的裂分,裂分的数目和幅度是相互耦合的核的自旋和核的数目的指征。在一个氢核和一个氢核发生自旋耦合的情况下,由于一个氢核的磁矩有顺磁场和逆磁场两种可能的取向,因此它对受耦合作用的氢核可能产生两个不同的附加磁场的作用,这引起受耦合的氢核的共振由一个单峰分裂为二重峰。如此类推,在两个氢核和一个氢核发生耦合的情况下,共振谱由一个分裂为三个。 磁共振波谱仪不仅可以描绘频谱,还可以描绘频谱的积分曲线,积分曲线对应共振峰的面积。峰的

第4章核磁共振碳谱 在C的同位素中,只有13C有自旋现象,存在核磁共振吸收,其自旋量子数I=1/2。13C NMR 的原理与1H NMR一样。由于γc= γH /4,且13C的天然丰度只有1.1%,因此13C核的测定灵敏度很低,大约是H核的1/6000,测定困难。加之H核的偶合干扰,使得13C NMR信号变得很复杂,难以测得有实用价值的图谱。知道二十世纪七十年代后期,质子去偶技术和傅里叶变换技术的发展和应用,才使13C NMR的测定变的简单易得。 4.1 核磁共振碳谱的特点 1. 灵敏度低 由于γc= γH /4,且13C的天然丰度只有1.1%,因此13C核的测定灵敏度很低,大约是H核的1/6000,测定困难。 2. 分辨能力高 氢谱的化学位移δ值很少超过10ppm,而碳谱的δ值可以超过200ppm,最高可达600ppm。这样,复杂和分子量高达400的有机物分子结构的精细变化都可以从碳谱上分辨。同时13C自身的自旋-自旋裂分实际上不存在,虽然质子和碳核之间有偶合,但可以用质子去偶技术进行控制。 3. 能给出不连氢碳的吸收峰 有机化合物分子骨架主要由 C 原子构成,因而13C NMR 能更全面地提供有关分子骨架的信息。而1HNMR 中不能给出吸收信号的 C=O、C=C、C≡C、C≡N以及季碳等基团,在13CNMR 中都可以直接给出特征吸收峰。13CNMR 可直接观测不带氢的含碳官能团,如羰基、氰基等。 4. 不能用积分高度来计算碳的数目 13C NMR的常规谱是质子全去偶谱。对大多数碳,尤其是质子化碳,他们的信号强度都会由去偶的同时产生的NOE效应而大大增强。因此不到呢国家的碳原子的数目不能通过常规共振谱的谱线强度来确定。 5. 弛豫时间T1可作为化合物结构鉴定的波谱参数 在化合物中,处于不同环境的13C核,他们的弛豫时间数值相差较大,可以达到2~3个数量级,通过T1可以致人结构归属,窥测体系的运动情况等。 4.2 核磁共振碳谱的测定方法 4.2.1 脉冲傅里叶变换法 同核磁共振氢谱。 4.2.2 核磁共振碳谱中的几种去偶技术 13C核的天然丰度很低,分子中相邻的两个 C 原子均为13C 核的几率极低,因此可忽略13C 核之间的偶合。 13C-1H 之间偶合常数很大,高达 120~320Hz,而13C 被偶合氢按 n+1 规律分裂为多重峰,使谱图不易解析,为提高灵敏度和简化谱图,须去掉1H 对13C 的偶合,方法有如下几种。 1. 质子带宽去偶法 又称噪声去偶,是最重要的去偶技术。在观察13C的同时,用一覆盖所有质子共振频率的射频照射质子,消除全部氢核对13C 的偶合,使每一个磁等价的13C 核成为一个信号,13CNMR呈现一系列单峰,同时由于 NOE 效应使13C 峰大为增强,信噪比提高。

一、更优秀的图像质量,探测小病灶能力增强 3.0T磁共振首先会带来图像信噪比的提升,从而获得更加清晰锐利的磁共振影像,对临床疾病的诊断与治疗具有重要意义。同时,随着图像分辨率的提高,也意味着能够显示更加微小的病变,从而对疾病的早期发现做出贡献。 二、更快速的成像速度,承载更大的病人量 3.0T磁共振配备西门子Tim 4G和Dot技术的MAGNETOM skyra,可以帮助实现每日超过30%的工作量增加。如果结合并行采集技术,采集速度将会有更大的提升。这使得一些在1.5T磁共振上难以实现的扫描成为可能(如腹部多期动态增强扫描)。同时,扫描速度的提升也意味着可以承受更大的病人量。 三、更强大的设备性能,为临床与科研助力 3.0T磁共振系统具有更强大的磁场稳定性,更高效的数据传输能力,更高的梯度磁场,更快的磁场切换率,集合多通道线圈采集技术,可以提供更丰富的临床与科研检查项目。 四、神经系统成像的巨大优势 由于信噪比和扫描速度的增加,使得磁共振在神经系统成像上的优势被更加放大。除了常规扫描序列图像质量与信噪比的提升,更稳定的磁场均匀度使得在弥散加权成像(DWI)中,可以设置更高的b值,同时获得更高质量的图像。此外,也使更多的神经系统成像技术在临床与科研中成为可能,如: 1.弥散张量成像(DTI):可以获得活体状态下的脑白质纤维束走行影像,揭示脑肿瘤等病灶与脑白质纤维走行的关系,也可以用于神经外科手术的术前定位,增加手术的成功率与后期预后效果。 2.脑灌注成像(PWI):通过静脉快速团注造影剂,超快速采集血液流通数据,绘制时间信号强度曲线,分析脑组织的灌注情况,可正确判断早期脑缺血的程度及可逆性。还可用于脑血管病(烟雾病)、脑肿瘤的辅助诊断。 3.磁共振头波谱成像(CSI):由于正常与病变脑组织在代谢过程中的产物不同,利用化学位移成像技术,分析组织代谢产物峰值,预测病变的良恶性。亦在前列腺及乳腺的临床检查及科研中应用。 4.磁敏感成像(SWI):清晰显示颅内微静脉、微出血及微钙化,用于脑血管畸形、微血管病变等疾病的协助诊断。 5.脑组织血氧水平依赖成像(BOLD):磁共振功能成像(FMRI)可以揭露大脑皮质与代谢之间的关系,使脑功能成像的许多研究成为可能,在这方面的研究目前3.0T占有绝对优势。 五、真正的腹部多期动态增强扫描

核磁共振氢谱专项练习及答案 (一)判断题(正确的在括号内填“√”号;错误的在括号内填“×”号。) 1.核磁共振波谱法与红外吸收光谱法一样,都是基于吸收电磁辐射的分析法。( ) 2.质量数为奇数,核电荷数为偶数的原子核,其自旋量子数为零。( ) 3.自旋量子数I=1的原子核在静磁场中,相对于外磁场,可能有两种取向。( ) 4.氢质子在二甲基亚砜中的化学位移比在氯仿中要小。( ) 5.核磁共振波谱仪的磁场越强,其分辨率越高。( ) 6.核磁共振波谱中对于OCH3、CCH3和NCH3,NCH3的质子的化学位移最大。( ) 7.在核磁共振波谱中,耦合质子的谱线裂分数目取决于邻近氢核的个数。( ) 8.化合物CH3CH2OCH(CH3)2的1H NMR中,各质子信号的面积比为9:2:1。( ) 9.核磁共振波谱中出现的多重峰是由于邻近核的核自旋相互作用。( ) 10.化合物Cl2CH—CH2Cl的核磁共振波谱中,H的精细结构为三重峰。( ) 11.苯环和双键氢质子的共振频率出现在低场是由于π电子的磁各向异性效应。( ) 12.氢键对质子的化学位移影响较大,所以活泼氢的化学位移在一定范围内变化。( ) 13.不同的原子核产生共振条件不同,发生共振所必需的磁场强度(B0)和射频频率(v)不同。( ) 14.(CH3)4Si分子中1H核共振频率处于高场,比所有有机化合物中的1H核都高。( ) 15.羟基的化学位移随氢键的强度变化而移动,氢键越强,δ值就越小。( ) 答案 (一)判断题 1.√ 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.× 7.√ 8.× 9.√ l0.√ 11.√ l2.√l3.√ l4.× l5.× (二)选择题(单项选择) 1.氢谱主要通过信号的特征提供分子结构的信息,以下选项中不是信号特征的是( )。 A.峰的位置; B.峰的裂分;C.峰高;D.积分线高度。 2.以下关于“核自旋弛豫”的表述中,错误的是( )。 A.没有弛豫,就不会产生核磁共振; B.谱线宽度与弛豫时间成反比; C.通过弛豫,维持高能态核的微弱多数;D.弛豫分为纵向弛豫和横向弛豫两种。 3.具有以下自旋量子数的原子核中,目前研究最多用途最广的是( )。 A.I=1/2;B.I=0;C.I=1;D.I>1。 4.下列化合物中的质子,化学位移最小的是( )。 A.CH3Br;B.CH4;C.CH3I;D.CH3F。 5.进行已知成分的有机混合物的定量分析,宜采用( )。 A.极谱法;B.色谱法;C.红外光谱法;D.核磁共振法。 6.CH3CH2COOH在核磁共振波谱图上有几组峰?最低场信号有几个氢?( ) A.3(1H);B.6(1H);C.3(3H);D.6(2H)。 7.下面化合物中在核磁共振谱中出现单峰的是( 九 A.CH3CH2C1;B.CH3CH20H;C.CH3CH3;D.CH3CH(CH3)2。 8.下列4种化合物中,哪个标有*号的质子有最大的化学位移?( )

第3章核磁共振氢谱 核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)是近十几年来发展起来的新技术,它与元素分析、组外光谱、红外光谱、质谱等方法配合,已成为化合物结构测定的有力工具。目前核磁共振已经深入到化学学科的各个领域,广泛应用越有机化学、生物化学、药物化学、罗和化学、无机化学、高分子化学、环境化学食品化学及与化学相关的各个学科,并对这些学科的发展起着极大的推动作用。 核磁共振测定过程中不破坏样品,仪分样品可测多种数据;不但可以测定纯物质,也可以测定彼此型号不重叠的混合物样品;不但可以测定有机物,现在许多无机物的分子结构也能用核磁共振技术进行测定。 3.1 核磁共振的基本原理 3.1.1 原子核的磁矩 原子核是带正电的粒子,若其进行自旋运动将能产生磁极矩,但并不是所有的原子核都能产生自旋,只有那些中子数和质子数均为奇数,或中子数和质子数之一为奇数的原子核才能产生自旋。如1H、13C、15N、19F、31P……、119Sn等。这些能够自旋的原子核进行自旋运动时能产生磁极矩,原子核的自旋运动与自旋量子数I相关,I=0的原子核没有自旋运动。只有I≠0的原子核有自旋运动。 原子核由中子和质子所组成,因此有相应的质量数和电荷数。很多种同位素的原子核都具有磁矩,这样的原子核可称为磁性核,是核磁共振的研究对象。原子核的磁矩取决于原子核的自旋角动量P,其大小为: 式中:I为原子核的自旋量子数。h为普朗克常数。 原子核可按I的数值分为以下三类: (1)中子数、质子数均为偶数,则I=0,如12C、16O、32S等。此类原子核不能用核磁共振法进行测定。 (2)中子数与质子数其一为偶数,另一为奇数,则I为半整数,如 I=1/2:1H、13C、15N、19F、31P、37Se等; I=3/2:7Li、9Be、11B、33S、35Cl、37Cl等; I=5/2:17O、25Mg、27Al、55Mn等; 以及I=7/2、9/2等。 (3)中子数、质子数均为奇数,则I为整数,如2H(D)、6Li、14N等I=1;58Co,I=2;10B,I=3。 (2)、(3)类原子核是核磁共振研究的对象。其中,I=1/2的原子核,其电荷均匀分布于原子核表面,这样的原子核不具有四极矩,其核磁共振的谱线窄,最宜于核磁共振检测。凡I值非零的原子核即具有自旋角动量P,也就具有磁矩μ,μ与P之间的关系为: γ称为磁旋比,是原子核的重要属性。 3.1.2 自旋核在次场中的取向和能级 质子核磁距在外加磁场中空间量子化,有2I + 1种可能的空间取向,这些磁量子数m的值只能取I, I-1......-I, -I+1,共有2I + 1种可能的值,如下图所示: